2. 北京市流域环境生态修复与综合调控工程技术研究中心, 北京 100875

2. Beijing Engineering Research Center for Watershed Environmental Restoration & Integrated Ecological Regulation, Beijing 100875, China

生态系统服务价值核算研究要落地转化为政策就必须与生态补偿相结合。我国经济发展与生态资源地区分布存在差异性与不均衡性,使得大尺度生态补偿成为广泛关注的热点。生态补偿作为一种激励机制,可以让生态系统服务的提供者愿意提供具有外部性或者公共物品属性的生态系统服务。不同的生态系统服务具有不同的影响范围,涉及不同的利益相关者,使得其对应的补偿主体与受体、补偿方式、补偿标准及受益区都有所不同。譬如,生态系统服务与自然资源存在流动性与自然属性边界化的特点,这也增加了生态系统保护和管理实践中以行政区划为边界设定补偿分配机制的难度[1]。在生态环境整体性和区域治理单一分割性的矛盾下,大尺度跨区域生态补偿成为当下提升区域生态环境内生动力的现实需求。由此可见,识别生态补偿优化路径与制定相应的管理策略是生态补偿实践的必然选择。我国生态补偿的研究与实践始于20世纪90年代初期。一些学者借鉴国际生态系统服务功能研究的思路和方法,对不同尺度上的多种生态系统服务功能进行了定量计算。虽然由于采用的指标和方法的不同所得到结果存在较大差异,但研究结果仍然揭示了生态系统在生态与环境服务方面的巨大价值,也证明了单纯以GDP为核算标准的现行经济核算体系对生态环境考量的缺失和环境生态效应的外部性造成的市场失灵,也进一步从理论上阐明了生态补偿的重要意义,同时也为生态补偿标准的制定提供了一定的理论依据[2]。

现有常用的确定生态补偿标准的经济学方法主要有三种:价值理论方法、半市场理论法和市场理论方法。价值理论方法的理论核心主要是生态经济学原理,即根据生态系统服务价值来确定生态补偿的标准,而市场理论法和半市场理论法则更多的是依靠了经济学原理。市场理论法是把生态系统服务功能看成一种商品,围绕商品可以建立一个市场,市场买卖双方是生态补偿的补偿主体和受偿主体。现有研究通过市场理论法确定的生态补偿标准常用于水资源的生态补偿以及碳排放权交易等[3],这主要是因为水资源和碳排放的定价具有很强的市场属性。市场理论法的前提是建立一个生产者和消费者都具备的相对稳定的市场,双方可以进行自由的交易[4]。但事实上,这种理想状况的市场很少存在,很多情况下都需要政府等来进行协调,而这本身就限制了市场作用的发挥[5]。实践中,生态补偿往往是对一些复杂的生态保护行动进行补偿,但市场只能对部分(非全部)生态系统服务进行定价,市场理论法使用的范围较小,无法纳入其他不能定价的生态系统服务功能[6]。半市场理论方法包括机会成本法、意愿调查法和微观经济学模型法等。机会成本法在经济学中被定义为“为得到某种东西而必须放弃的东西” [7],应用到生态补偿机制中就是考虑维持生态系统服务功能的主体为保护生态环境的目标所放弃的潜在的经济收入、发展机会等机会成本。但是该方法需要广泛与长期的社会调查,但社会调查数据的真实性、准确性常常存在较大质疑。意愿调查法就是通过询问被调查者得出对改善或者保护生态环境的人的支付意愿,支付意愿是从接收者(Receiver Side)的方面进行调研,对于本身无市场价值的商品,如阳光、清洁的水等存在较大的区域偏差和年季偏差。而微观经济学方法是进行生态系统服务功能提供者和接收者之间的微观经济决策,即经济学中生产者和消费者之间的生产或消费过程的经济决策过程。这种通过严格的经济学公式推导得出的理论结果逻辑严谨,但在一定程度上其计算的数值关系并没有被实证研究证实。而不少生态系统服务被认为是公共物品,市场规律并不能够有效的配置这种公共资源,譬如以市场为例,由于公共产品自身特点,从市场角度来看,经济行为主体供给的积极性不高且缺乏自主调控能力,从而导致市场供给量难以达到社会最优量,这就意味着会出现效率缺失[8],因此生态补偿不能完全按照市场规律来研究[6]。这也就进一步反映了生态学理论在生态系统服务价值核算及生态补偿中的必要性。

生态系统服务是直接或间接贡献人类福利的生态特征、功能或过程,即人类从运作的生态系统中获得的福利[9, 10]。这种福利应包括自然生态系统的贡献、人工投入和人类偏好共同作用的结果这三个方面。从早期的研究中我们可以看出,生态服务功能价值评估可划分为四个主要方法:生物物理基础(Biophysical Basis)、折衷效应(Trade-offs)、外部效应(Off-site Effects)和利益相关者参与(Stakeholder Involvement)[11]。生物物理基础是用生物物理学的原理来建立生态过程与生态服务之间的关联关系,其中应包括生物多样性、生态系统和自然资源的可持续性利用等[12]。显然,这种方法具有非单调、非线性且路径依赖的特征,这实际上是将生物物理学的研究方法在生态系统中的应用。模型的检验与鲁棒性是这一方法的关键所在。折衷效应一般用于研究外部环境发生变化对生态系统服务功能价值的影响。这种影响又分别在时间上和空间上存在不同的效应[13]。例如,在时间尺度,加强某一生态系统的开发利用会增加其当前提供生态服务的价值,但可能会损害其未来的生态服务价值(如造成森林面积减少、土地退化等);而空间效应则反映当外部环境发生变化时,某些地区的部分生态系统服务会得到加强,但另一些地区则会减弱。因此在面对人类活动以及经济生产方式发生变化时,衡量生态环境所提供服务的价值要考虑到这种时空权衡的效应,实践中多用动力学模型进行计算。外部效应是指当地生态环境的变化对其他地方生态环境的影响,或外部的生态环境变化对内部的影响等。这种影响既可以通过自然生态系统间的交互来实现,也可以通过经济与贸易的行为来实现。例如,外部生态系统的水资源循环功能受到了破坏,就有可能影响本地水资源并进一步影响本地生态系统价值,或者为了维持本地居民的饮水需求,需要从外部生态系统中引进水资源。如何通过贸易政策或者全球生态要素循环来影响外部效应是当前研究的一个重点方向。最后,利益相关者参与常用于建立生态系统服务功能与人民福祉之间的联系,包括辨识相关的生态系统服务的支付意愿、评估各类生态环境利用和发展政策/措施的优劣以期为生态环境的利用和发展提供支持[14]。虽然这种方法的价值评估为主观性评价,但由于其直接面向生态系统管理并且简单易行,在大量案例中被广泛使用。

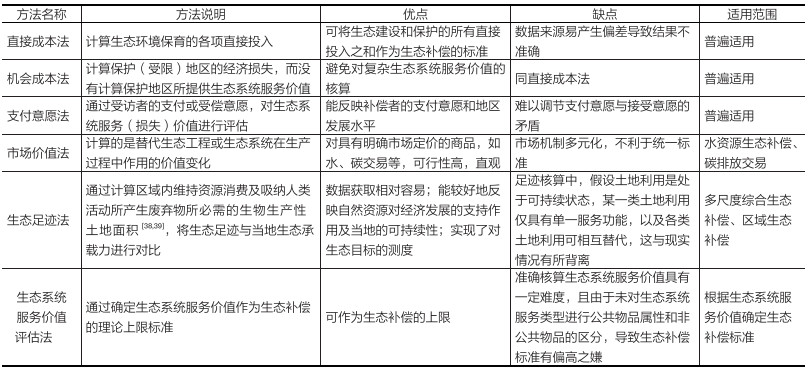

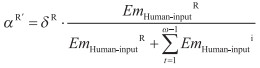

因此,从生态补偿和生态系统服务价值评估方法来看,近20年来,诸多研究者已经尝试用不同方法进行核算,但当前的方法在具体的生态补偿使用与管理中,仍存在一些问题:包括基于生态系统服务价值进行生态补偿的研究中存在直接将生态系统服务价值核算结果全部纳入生态补偿范围的现象,使得补偿标准远超出了当地经济发展水平和政府财政承受能力范围,结果难以给生态补偿实践提供科学指导。而生态补偿的内涵是对具有公共物品属性或外部性的生态系统服务进行补偿,具有非公共物品属性的生态系统服务按照供求关系所确定的市场价格进行交易,相关方利益均衡,因此有研究认为非公共物品属性的生态系统服务可能不存在补偿的问题[15]。也即生态系统服务中的人工投入和基于人类偏好价值并非生态补偿范畴的生态系统服务,因为二者已经在市场中完成了“交易”与“付费”(图 1)。但也有研究表明该部分体现了当地的经济发展水平和财政承受能力[16]。因此,识别纳入生态补偿范畴的生态系统服务类别是基于生态系统服务价值进行生态补偿研究和实践的前提,也是当前生态补偿研究的难点之一。

|

图 1 确定纳入生态补偿范畴的生态系统服务类别 |

生态补偿(Eco-compensation)在国际上较为通用的概念是生态系统服务付费(Payment for Ecosystem Services, PES),是一种让生态系统服务提供者愿意提供具有外部性或公共物品属性的生态系统服务的激励机制[2]。在中国,生态补偿被定义为通过经济手段来促进生态系统服务保护的调节利益相关者间利益关系的分配机制[17, 18]。目前对生态系统服务的内涵有两大类不同的见解:一是近期研究新提出的概念,即以生态系统为中心,将其定义为生物界对人类生活质量积极或消极的贡献,即Nature’s Contribution to People (NCP) [19];二是以人类为中心,将其定义为对人类福利有直接间接贡献的生态特征、功能或过程,即人类从运行的生态系统中获取的效益[9, 10]。NCP的定义在近期引发了传统生态服务研究者的争议性的讨论,核心焦点之一在于生态系统服务究竟是仅仅对于人类还是应考虑对生态系统的服务。NCP的概念强调保持生态系统本身,但忽略人类的感受,即强调生态系统服务的内在价值;MEA提出的概念重视人类从自然中获取的福利,本质上是一个以人类为中心的价值系统,即生态系统服务的工具价值。在制定政策时需综合考虑这两种价值。

生态补偿机制可理解为利益相关者成本和收益的分配机制。有的研究秉持污染者付费原则,认为生态环境破坏者应支付补偿资金,因环境破坏遭受损失的个体应得到相应补偿[20];另外一种思路是受益者付费原则,认为享受生态系统服务的个体应向生态环境保护的个体支付补偿金[21]。我国在2007年由原国家环保总局发布的《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》的文件将其概括为“谁开发、谁保护,谁破坏、谁恢复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁付费”的生态补偿基本原则[22],该原则对我国生态补偿工作起步与发展具有重要指导作用。但当“开发者”和“受益者”同时存在且不是同一主体时,就容易导致补偿主体和受偿主体界定模糊,进而影响生态补偿的落实。因此,生态补偿实践需要清晰地界定补偿主客体。

用货币方法开展的生态补偿是一种使外部性内部化的手段[23],实施的路径可分为市场途径和政府途径,二者分别对应的理论是“科斯理论”和“庇古理论”。“科斯理论”认为主要交易成本为零且产权界定明确,资源拥有者就可以通过谈判机制内部化环境服务的外部性,依靠市场而无须政府介入就可提供社会所需的环境服务[24],其实质是认为生态补偿为环境服务购买者和提供者之间的一种环境服务交易[25]。但是这个定义因构建的界定标准主要是基于社会构建思维框架缺少实际可行的案例支撑遭到一定的质疑[26],如环境服务交易双方的自愿程度并不高[27],又如良好监管体系的缺失往往导致高昂的交易成本[28]等。“庇古理论”强调通过政府税收和补贴的方式实现环境服务外部性内部化[24]。由于生态保护成果具有公共物品属性,其受益者是一定区域范围内的大多数居民,因此需要发挥政府在生态补偿中的主导作用,代表全民建立和实施生态补偿机制[23, 29, 30]。

确定生态补偿标准是生态补偿的关键一步[31],确定的方法主要包括基于成本的方法、市场法、生态足迹方法[32, 33]以及生态系统服务价值评估方法[34]等(表 1)。由表 1可知不同方法有各自的优势与不足。但补偿标准应尽量做到最大限度地体现生态系统服务价值[1, 35, 36],所以在决定生态补偿标准的各因子中,生态系统服务价值评估处于核心地位[36]。作为生态补偿的第一步,即确定生态系统服务价值[37],首先要做到:①识别纳入生态补偿范畴的生态系统服务类型,根据生态补偿的定义,对具有公共物品属性或外部性的生态系统服务类型进行补偿;②区分生态补偿的理论上限标准和具体支付标准,在生态系统服务具有支持性、可再生性和全流域共享性的前提条件下,生态系统服务价值的评价结果仅能作为生态补偿的理论上限,而不能直接作为生态补偿支付标准。而由于当前的生态系统服务价值的计算是同时加和内在价值和工具价值,工具价值中大量纳入人类投入和服务与劳力,因此,以此确定生态补偿上限存在质疑。

| 表 1 确定生态补偿标准的方法 |

综上所述,生态补偿机制的确立必须综合考虑生态服务的内在价值和工具价值,科学剥离人类投入与自然投入,识别应予补偿的生态系统服务类型,明确政府在实施生态补偿机制中的主导地位,界定补偿利益相关者责任关系,根据生态系统服务价值确定生态补偿理论上限,并根据中央和地方财政能力及当地实际情况确定具体支付标准。

2 生态系统服务的三元价值理论基于前期的研究[40, 41]可以发现,生态系统服务的形成包括纯自然贡献带来的服务价值、自然贡献和人类投入共同作用形成的服务价值及基于人类偏好的存在价值三类。其中,纯自然贡献带来的服务价值包括生物量增加(NPP)、固碳释氧等。值得注意的是,这里考虑的生态系统是纯粹的自然生态系统,是不包括人类的住房、生产工厂或者经济系统等的,使用这种边界划定方法就让用一种名称命名的生态系统(如森林生态系统、滨海生态系统等)有了比较的前提和可能性,而这种比较是摒除了人类在当地的开发规模、强度、技术水平干扰后的。而现在大部分计算生态系统服务的方法实际上混合计算了大量的人类投入(表征了人类对于生态系统的努力程度),如森林生态系统提供的木材产品或者林产品等服务是需要通过伐木工等的劳动、工具/设备的使用、电力等能源的投入才能获得;农业生态系统提供的农产品服务需要投入的更多,包括种子、能源、机械、化肥、水、农民的劳动等,这些服务是自然贡献和人类投入共同作用的结果,甚至产生了负服务(Disservices,如环境损害、水土流失等)。譬如两块完全相同的林地,所能提供的生态系统服务应该是一样的,但如果其中一块林地由于人类的砍伐、捕猎,按现有的核算方法其生态系统服务(尤其是供给功能)是远高于另一块未经扰动的林地的。但是如果合理地砍伐、捕猎并不造成林地的退化,两块林地所能提供的服务中的自然贡献部分应是一致的,而价值上的差异点应是人类在不同林地上的努力程度不同。换句话说,供给服务的增大提高了生态系统服务功能价值,增高的这部分只反映了人类的努力程度。因此,这也就很好地解释了在不少生态系统服务功能的研究中不愿意纳入农业系统的生态服务,这些研究认为现代农业系统已经是人类通过不可更新资源驱动的;而另一些研究则将农业系统提供的农产业和农业植物生长过程中所提供的服务全部加入,过高地计算了大量蕴含人类投入的生态服务价值。水坝系统也有同样的问题。但是如果能将自然贡献与人工服务完美剥离,就能解决这一问题。存在价值包括两类:一类是基于人类偏好的服务,包括休闲娱乐、文化教育等,人类通过支付一定货币获得此服务。这一类服务是不能通过能值这一类的禀赋价值(Donor side)方法进行计算,只能通过支付意愿等接受者价值(Receiver Side)方法进行计算。另一类是全球性的服务在局地的分摊。这一类服务不是本地生态系统的存量、流量造成的直接影响或是对污染物等产生的间接影响,而是本地生态系统的存在对跨尺度的生态环境造成的影响(有的也存在存量、流量变化,但这里的存量流量是跨尺度的、多尺度共同影响造成的,需要考虑大尺度的影响在本地尺度的分摊效应)。这种存在服务价值反映了该生态系统的重要性,其中基于人类偏好的反映了该生态系统在人们感受中的重要性,而全球性的生态服务在局地的分摊反映了该生态系统在全球的重要性。譬如,两片完全相同的湿地,其中每年的门票收入不同,或者对全球气候变化的影响不同,表明其重要性不同。

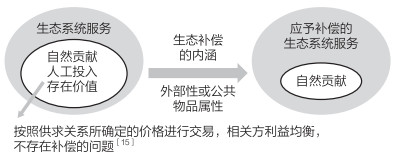

以河流生态系统为例(图 2),A自然贡献为与生态系统的存量和流量直接或者间接相关的生态系统服务功能,包括直接服务[增加生物量、固碳释氧、提供水源(自然贡献部分)、补给地下水、增加底泥等]和间接服务(净化水质、运移污染物质和调节温湿度等);B人工投入,包括提供水源(人工投入部分)、生产水电(人工投入部分)、水产品(人工投入部分);C存在价值,包括调节气候、生物多样性保护、休闲娱乐、文化教育等。因为生态补偿机制是一种让生态服务提供者愿意提供具有外部性或者公共物品属性生态系统服务的激励机制,因此纯自然贡献带来的生态系统服务作为一种典型的公共物品是生态补偿的重点部分。而自然贡献和人工投入共同作用形成的服务,需要将人工投入从生态补偿范围中剥离,因为人工投入不属于公共物品,其已在供求关系形成的市场价格中进行了交易,相关方利益均衡,不存在生态补偿问题。存在价值的一部分作为一种付费获取的服务,实际上这种付费已是对生态系统服务的一种补偿,即在“自然贡献—人类投入—存在价值”三元生态服务理论体系中仅需将自然贡献部分的生态系统服务作为生态补偿的自然贡献。根据系统生态学原理,一个地区生态系统服务的产生包括当地可更新资源、不可更新资源、进口原材料和燃料等的投入。同理,在确定生态补偿标准时仅将其中自然贡献部分,如可更新资源、不可更新资源等作为消费量纳入生态补偿体系中。传统基于生态系统服务价值的生态补偿方法,由于将大量人工投入价值纳入生态补偿范围,容易造成生态补偿标准超出当地经济发展水平和政府财政的承受范围,使得政府在落实生态补偿政策时存在较多困难。构建“自然贡献—人类投入—存在价值”三元服务功能价值理论体系,根据生态补偿的内涵,识别纳入生态补偿范围的生态系统服务功能,为生态补偿政策落地提供了精细化分析的前提与基础。

|

图 2 河流生态系统服务的三元价值图 |

能值分析方法通过能值分析清单或能值转化率实现自然贡献、人工投入和存在价值三元价值的剥离,成为构建三元价值理论的必然选择。能值分析方法从生态系统贡献者的视角出发系统、全面地核算生态系统服务功能价值。它的优势是能通过能值转化率将不同等级、不同类别的物质或能量转化为统一的衡量尺度[42-45],即太阳能值(太阳能焦耳,sej),从而解决当前生态系统服务价值核算中缺乏共同度量尺度的问题。目前已应用在森林系统[46]、湿地系统[47]、海洋系统等方面。而该方法的使用也是因为传统的使用货币作为统一衡量尺度方法在近期受到包括Costanza等在内的学者的重新审视,他们指出,核算出的生态系统服务经济价值不等于市场价值,用货币单位表达的价值也不能等同于市场交易价值[48]。因此,亟需构建及统一基于能值的生态系统服务价值核算方法框架,以从供给者视角出发核算“自然贡献—人类投入—存在价值”三元服务功能,同时为科学生态补偿提供量化依据。目前关于生态系统服务“价值”“生态补偿”及“补偿成本”“恢复成本”等的概念和范围的定义主要有四种观点:第一种观点认为,生态补偿即政府为了补偿自然资源破坏而付出的各类补偿、恢复成本;第二种观点认为,生态补偿即人类对自然资源消耗破坏而需要承担的现时义务;第三种观点认为,生态补偿应补偿的是自然资源的过度消耗的部分,正常范围内的消耗不算作补偿成本;第四种观点认为,从会计学角度出发,自然资源资产与负债无法确定明确的债权人及债务人,负债偿还期限等要素,故无法确定生态补偿价值。总结后发现,争议主要的焦点集中于“如果需要生态补偿,那么生态系统服务是否存在负债?”“环境保护成本、生态补偿、生态恢复等成本是不是负债?”等一系列问题。

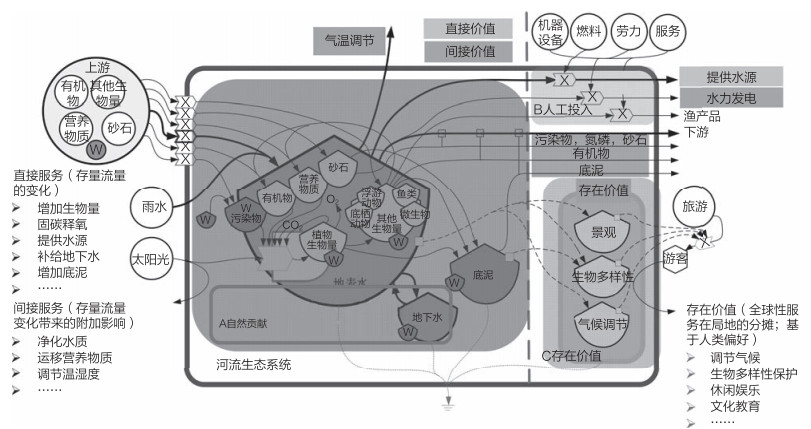

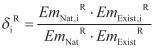

针对这些问题,可以考虑将生态补偿分为三个阶段:①对生态系统服务功能的三元价值进行分离核算,厘清哪些价值是自然贡献价值、哪些价值是人类成本投入、哪些价值是人类的支付意愿;②非货币化与货币化价值结果的统一,使得其数值具有可加减性,并可差异性地分辨出不同地区由于技术水平、劳力水平、支付水平等的差别造成的投入差别;③依据统一核算的生态系统服务三元价值,设定并逐级修正生态补偿值(详见图 3)。前一个阶段相对容易完成,如可以用能值方法开展生态服务评估。在完成生态服务评估的基础上,可以推算各主体之间补偿额度的比例关系。通过从外部引入生态总补偿额度,可得出各主体之间具体的补偿金额。引入的总额度可以视为考虑了人类努力和生态系统重要程度的生态管理部门目标,该目标应反映区域的社会经济发展的实际水平,并通过其对于人的重要性及对于全球/区域系统的重要性以引导生态服务供求关系向更合理的方向进步,以期形成稳定的正向激励机制,有助于制止生态环境趋向恶化,逐渐转入良性循环。

|

图 3 基于三元价值理论的生态补偿方法 |

所以通过生态系统服务三元价值中的自然贡献可以确定生态补偿的理论基线,而人工投入和存在价值是作为其条件性。生态补偿的条件性是指“只有生态服务的提供者提供了生态系统服务或者采取了特定的土地利用方式或者采取了协定的自然资源管理规定才付费” [21]。根据条件性的定义,可以将支付条件分为基于生态系统服务的支付(基于自然贡献的支付)、基于活动类型的支付(基于人类投入绩效的支付)以及基于重要性的支付(基于偏好的支付)三类。基于生态系统服务的支付,需要核实相关存在的真实物理量价值能够对提供生态服务及其增量的结果进行直接激励[49],而不必须考虑采取的保护或管理措施。但其缺点在于,可能妨碍生态服务提供者对于土地采取合适的管理和干预,从而影响生态服务生产的额外性(或增量)。采取基于活动类型的支付时,如果生产目标服务过程中存在具体的人工投入活动,该活动可以被受益者或监管清晰识别,从而提高补偿的财务效率[1]。在实际情况中,大多数的生态补偿项目采用的是基于活动类型的支付[50, 51]。但相对于基于生态系统服务的支付而言,由于提供者与受益之间信息不对称,基于活动类型的支付可能会增加监管成本,生态服务提供者是否采取了约定的土地利用方式和管理动作,而且还需监管是否产生了约定的生态系统服务[1]。基于重要性的支付(基于偏好的支付)需进一步考虑由于该生态系统在全球或区域,以及对本地人民的重要性而产生的受益。

3 通过生态系统服务三元价值理论开展大尺度生态补偿标准的制定与修正以省—市层级为例,假设省级行政区包含多个市级行政区,每个省、市都为自己与其他地区提供了一定量的生态服务,同时也消费了自己与其他地区的生态服务,在“多对多”的生态补偿关系中,各市级行政区需要分别核算与其他地区的供给量与需求量。通过生态系统服务三元价值中的自然贡献确定大尺度生态补偿基线,将人工投入与存在价值纳入生态补偿框架的修正要素,主要是考虑回归生态补偿的本质,即对真正自然的损失的补偿,避免陷入越开发地方获得补偿金越多、生态环境越恶化的怪圈。将自然属性放在生态补偿的第一位,并同时考虑经济发展水平与支付意愿。这也是因为各个地区是生态补偿的参与主体,对补偿金的制定标准需要参考各地区的经济承受能力、财政刺激力度。合理的补偿标准,将促进补偿项目的持续进行。因此,本研究将自然贡献、人工投入与存在价值作为生态服务供应量的重要参考因素,对现有的大尺度生态补偿框架进行修正,表达式为下式:

|

(1) |

式中,δ为生态服务供应量修正系数;EmNat为生态系统的自然贡献的能值总量,sej/a;EmHuman-input为人工投入的能值总量,sej/a;EmExist为生态系统的存在价值,其中,使用支付意愿计算的货币量应使用当地的能值货币比转化为能值量,sej/a。

全国各省按照生态系统的自然贡献的能值总量计算出的生态补偿金额为a。

因此,总的地区的生态供给量,引入修正系数δ,得到下式:

|

(2) |

式中,α′为修正后的生态服务供应系数;δ为修正系数;α为修正前的生态服务供应系数。

以R省为例,基于式(2),得到第一层级修正后的生态服务供应系数为下式:

|

(3) |

式中,αR′为R省修生后的生态服务供应系数;δR为R省的修正系数;EmHuman-inputR为R省的人工投入的能值总量,sej/a;ω为全国省级行政区的个数。

考虑了以R省i市为例,基于式(3),得到第二层级修正后的生态服务供应系数为下式:

|

(4) |

式中,δiR为R省i市的修生后的生态服务供应系数;EmNatR为R省的生态系统的自然贡献的能值总量,sej/a;EmNat, iR为R省i市的生态系统的自然贡献的能值总量,sej/a;EmExistR为R省的生态系统的存在价值,sej/a;EmExist, iR为R省i市的生态系统的存在价值,sej/a。

4 结论与讨论:现有生态补偿的实践与三元价值理论可能的应用在国家层面,2005年我国首次提出按照“谁开发、谁保护,谁受益、谁补偿”的原则,加快建立生态补偿机制。最近十几年,生态保护补偿的研究和实践在我国获得了快速发展,从最初的通过污染者服务实现外部成本内部化,到既包括通过污染者付费实现外部成本内部化又包括通过受益者实现外部经济内部化,到更加侧重通过受益者付费实现外部经济内部化,到只包括通过受益者付费实现外部经济内部化的演变过程,“生态补偿”的概念也在2016年变更为“生态保护补偿” [2]。2016年国务院发布的《关于健全生态保护补偿机制的意见》,指出生态补偿的基本原则有“权责统一,合理补偿,谁受益、谁保护”;“政府主导、社会参与”。同时也指出,到2020年,实现森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水流、耕地等重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区等重要区域生态保护补偿全覆盖,跨区域、跨流域、多元化补偿机制初步建立。2017年党的十九大报告将“建立市场化、多元化生态补偿机制”列为“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”的内容之一。可见,确立生态补偿机制具有必要性和紧迫性。国内外学者对生态保护补偿的理论及实践做了广泛及深入的探讨[23]。在学术研究上,一些学者对生态补偿的概念、补偿机制(补偿利益相关者、标准、条件、方式、效应)[18, 31]进行了研究。国内外也有大量的生态补偿实践,如哥斯达黎加的环境服务补偿计划(the Pago por Servicios Ambientales, PSA)是全球著名的生态补偿项目之一[52, 53],此外还有美国的保护林休耕项目[3, 54]、厄瓜多尔和墨西哥对草场的生态补偿、哥伦比亚实施保护水资源的补偿计划等。我国的生态补偿机制近年来得到了快速发展[55],如退耕还林、天然林保护计划[17]、三江源生态补偿[29]等。一方面,我国生态补偿制度尚处在起步阶段[56, 57];另一方面,我国生态补偿工作也在逐步推进,但目前大部分研究都是个案研究。因此亟需解决“生态系统服务—受益区—补偿方式—补偿标准—受偿主体”系统性问题的生态补偿机制。

我国生态补偿实践主要集中在林业补偿和流域补偿。这两种补偿容易开展是因为其存在价值差异性小,单位面积人工投入也较为相似。在林业补偿方面,1998年修正的《森林法》,正式确立“国家设立森林生态效益补偿基金”。国有国家级公益林补助5元/(亩①•年),2013年集体和个人所有的国家级公益林补偿标准为15元/(亩•年),补偿范围达18.7亿亩。各省份也相应地开展了省级森林生态补偿实践,如2015年浙江省将省级以上重点公益林的最低补偿标准为30元/(亩•年)[58]。但西部地区则大多低于中央补偿标准,如新疆、西藏作为资源禀赋较高的省份却也是全国森林生态补偿标准[5元/(亩•年)]最低的省份。这种现象的出现说明生态补偿标准的制定需综合考虑当地的经济发展水平和财政承受能力。同时,在实际情况中,明确生态系统服务的具体受益者及其消费量存在一定困难,同时可能还需解决跨区域生态补偿的问题。因此需要构建基于生态系统服务特征,明确受益主体、实际受益量和补偿标准,及解决跨区域生态补偿问题的补偿机制。

① 中国市制土地面积单位,1亩=666.667平方米。

在流域生态补偿方面,我国已有的流域生态补偿实践以省内(际)上下游之间的经济补偿为主,如浙江东阳和义乌间的水权交易等,现有生态补偿实践为完善我国流域生态补偿实施提供了借鉴。但流域上中游区域与下游区域在生态资源环境保护与经济利益关系的扭曲、及目前流域生态补偿标准的确定是政府主导的而不是流域上下游与政府反复“讨价还价”后形成的“协议补偿”,使得流域生态补偿需要重点解决的问题是界定流域生态补偿利益相关者利益关系[59]及确定流域生态补偿标准[60]。

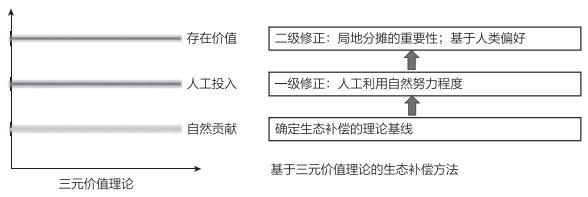

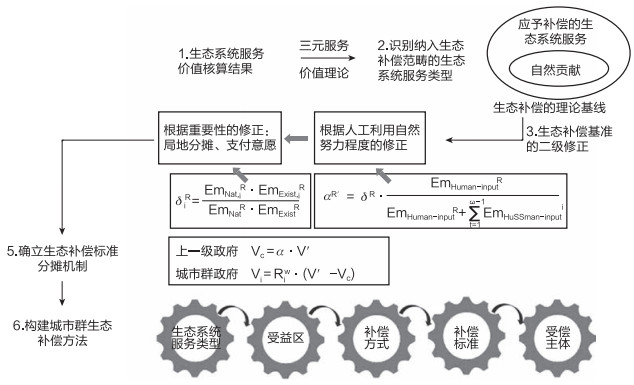

鉴于这些问题及综合我国国情,需要建立一个基于生态系统服务特征及其价值、综合考虑当地经济发展水平、界定生态补偿主客体、确定补偿标准及补偿方式的生态补偿机制。根据生态系统服务特征,确定其受益区是当地、跨流域区域或全国,进而确定其相应的补偿方式是就地补偿、跨流域区域分摊补偿或不补偿,即识别系统解决“生态系统服务—受益区—补偿方式—补偿标准—受偿主体”问题的生态补偿路径,生态系统服务的三元价值理论为其提供一套可能的技术路线(图 4)。

|

图 4 基于三元价值理论的生态补偿优化路径 |

| [1] |

ENGEL S, PAGIOLA S, WUNDER S.

Designing payments for environmental services in theory and practice:an overview of the issues[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 663-674 DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.011 |

| [2] |

柳荻, 胡振通, 靳乐山.

生态保护补偿的分析框架研究综述[J]. 生态学报, 2018, 38(2): 380-392.

|

| [3] |

LANDELL-MILLS N, PORRAS I T. Silver Bullet or Fools' Gold: A global Review of Markets for Forest Environmental Services and Their Impact on the Poor[R]. London: ⅡED, 2002.

|

| [4] |

POLANYI K. The Great Transformation:the Political and Economic Origins of Our Time[M]. Boston, MA: Beacon Press, 2000: 209-212.

|

| [5] |

BROMLEY D W.

Rethinking markets[J]. American journal of agricultural economics, 1997, 79(5): 1383-1393 DOI:10.2307/1244351 |

| [6] |

李晓光, 苗鸿, 郑华, 等.

生态补偿标准确定的主要方法及其应用[J]. 生态学报, 2009, 29(8): 4431-4440.

DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.08.050 |

| [7] |

ROYCHAUDHURI P S, BANDYOPADHYAY S.

Financial pinch analysis:minimum opportunity cost targeting algorithm[J]. Journal of environmental management, 2018, 212: 88-98 |

| [8] |

黄立洪.生态补偿量化方法及其市场运作机制研究[D].福州: 福建农林大学, 2013.

http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D345222 |

| [9] |

MEA. Ecosystems and Human Well-Being:Synthesis[M]. Washington, DC: Island Press, 2005.

|

| [10] |

COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al.

The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253-260 DOI:10.1038/387253a0 |

| [11] |

SEPPELT R, DORMANN C F, EPPINK F V, et al.

A quantitative review of ecosystem service studies:approaches, shortcomings and the road ahead[J]. Journal of applied ecology, 2011, 48(3): 630-636 DOI:10.1111/j.1365-2664.2010.01952.x |

| [12] |

CARPENTER S R, MOONEY H A, AGARD J, et al.

Science for managing ecosystem services:beyond the millennium ecosystem assessment[J]. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 2009, 106(5): 1305-1312 DOI:10.1073/pnas.0808772106 |

| [13] |

RODRIGUEZ J P, BEARD JR T D, BENNETT E M, et al.

Trade-offs across space, time, and ecosystem services[J]. Ecology and society, 2006, 11(1): 28 |

| [14] |

ANANDA J, HERATH G.

A critical review of multi-criteria decision making methods with special reference to forest management and planning[J]. Ecological economics, 2009, 68(10): 2535-2548 DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.05.010 |

| [15] |

王兴杰, 张骞之, 刘晓雯, 等.

生态补偿的概念、标准及政府的作用——基于人类活动对生态系统作用类型分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(5): 41-50.

DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.05.008 |

| [16] |

张辉.我国林业生态补偿的绩效评价[D].杭州: 浙江理工大学, 2016.

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_D809979.aspx |

| [17] |

LIU J G, YANG W.

Water sustainability for China and beyond[J]. Science, 2012, 337(6095): 649-650 DOI:10.1126/science.1219471 |

| [18] |

LIU M C, XIONG Y, YUAN Z, et al.

Standards of ecological compensation for traditional Eco-agriculture:taking rice-fish system in Hani terrace as an example[J]. Journal of mountain science, 2014, 11(4): 1049-1059 DOI:10.1007/s11629-013-2738-x |

| [19] |

DÍAZ S, PASCUAL U, STENSEKE M, et al.

Assessing nature's contributions to people[J]. Science, 2018, 359(6373): 270-272 DOI:10.1126/science.aap8826 |

| [20] |

KEMKES R J, FARLEY J, KOLIBA C J.

Determining when payments are an effective policy approach to ecosystem service provision[J]. Ecological economics, 2010, 69(11): 2069-2074 DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.11.032 |

| [21] |

MURADIAN R, CORBERA E, PASCUAL U, et al.

Reconciling theory and practice:an alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2010, 69(6): 1202-1208 DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.11.006 |

| [22] |

国家环境保护总局.关于开展生态补偿试点工作的指导意见[R].北京: 国家环境保护总局, 2007.

|

| [23] |

SHANG W X, GONG Y C, WANG Z J, et al.

Eco-compensation in China:theory, practices and suggestions for the future[J]. Journal of environmental management, 2018, 210: 162-170 |

| [24] |

BADE R, PARKIN M. Foundations of Macroeconomics[M]. 5th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2010.

|

| [25] |

WUNDER S. Payments for environmental services: some nuts and bolts[M]. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-42.Pdf.

|

| [26] |

KOSOY N, MARTINEZ-TUNA M, MURADIAN R, et al.

Payments for environmental services in watersheds:insights from a comparative study of three cases in Central America[J]. Ecological economics, 2006, 61(2-3): 446-455 |

| [27] |

FERRARO P J.

Asymmetric information and contract design for payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 810-821 DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.07.029 |

| [28] |

VATN A.

An institutional analysis of payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2010, 69(6): 1245-1252 DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.11.018 |

| [29] |

PAN X L, XU L Y, YANG Z F, et al.

Payments for ecosystem services in China:policy, practice, and progress[J]. Journal of cleaner production, 2017, 158: 200-208 DOI:10.1016/j.jclepro.2017.04.127 |

| [30] |

欧阳志云, 郑华, 岳平.

建立我国生态补偿机制的思路与措施[J]. 生态学报, 2013, 33(3): 686-692.

|

| [31] |

YIN X A, LIU Y M, YANG Z F, et al.

Eco-compensation standards for sustaining high flow events below hydropower plants[J]. Journal of cleaner production, 2018, 182: 1-7 DOI:10.1016/j.jclepro.2018.01.204 |

| [32] |

肖建红, 王敏, 于庆东, 等.

基于生态足迹的大型水电工程建设生态补偿标准评价模型——以三峡工程为例[J]. 生态学报, 2015, 35(8): 2726-2740.

|

| [33] |

张悦.生态补偿框架的构建及其基于多主体的仿真研究[D].北京: 北京科技大学, 2018.

|

| [34] |

戴君虎, 王焕炯, 王红丽, 等.

生态系统服务价值评估理论框架与生态补偿实践[J]. 地理科学进展, 2012, 31(7): 963-969.

|

| [35] |

ACHARYA G.

Approaches to valuing the hidden hydrological services of wetland ecosystems[J]. Ecological economics, 2000, 35(1): 63-74 DOI:10.1016/S0921-8009(00)00168-3 |

| [36] |

FARBER S C, COSTANZA R, WILSON M A.

Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services[J]. Ecological economics, 2002, 41(3): 375-392 DOI:10.1016/S0921-8009(02)00088-5 |

| [37] |

仲俊涛, 米文宝.

基于生态系统服务价值的宁夏区域生态补偿研究[J]. 干旱区资源与环境, 2013, 27(10): 19-24.

|

| [38] |

WACKERNAGEL M, ONISTO L, BELLO P, et al.

National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J]. Ecological economics, 1999, 29(3): 375-390 DOI:10.1016/S0921-8009(98)90063-5 |

| [39] |

BORUCKE M, MOORE D, CRANSTON G, et al.

Accounting for demand and supply of the biosphere's regenerative capacity:the National Footprint Accounts'underlying methodology and framework[J]. Ecological indicators, 2013, 24: 518-533 DOI:10.1016/j.ecolind.2012.08.005 |

| [40] |

刘耕源.

生态系统服务功能非货币量核算研究[J]. 生态学报, 2018, 38(4): 1487-1499.

|

| [41] |

刘耕源, 杨青.

生态系统服务价值非货币量核算:理论框架与方法学[J]. 中国环境管理, 2018, 10(4): 10-20.

|

| [42] |

ODUM H T. Environmental Accounting:Emergy and Environmental Decision Making[M]. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996.

|

| [43] |

BROWN M T, ULGIATI S.

Energy quality, emergy, and transformity:H.T. Odum's contributions to quantifying and understanding systems[J]. Ecological modelling, 2004, 178(1-2): 201-213 DOI:10.1016/j.ecolmodel.2004.03.002 |

| [44] |

GENG Y, SARKIS J, ULGIATI S.

Sustainability, well-being, and the circular economy in China and worldwide[J]. Science, 2016, 6278(S1): 73-76 |

| [45] |

GENG Y, SARKIS J, ULGIATI S, et al.

Measuring China's circular economy[J]. Science, 2013, 339(6127): 1526-1527 DOI:10.1126/science.1227059 |

| [46] |

杨青, 刘耕源.

森林生态系统服务价值非货币量核算:以京津冀城市群为例[J]. 应用生态学报, 2018.

DOI:10.13287/j.1001-9332.201811.019 |

| [47] |

杨青, 刘耕源.

湿地生态系统服务价值评估:以珠江三角洲为例[J]. 环境科学学报, 2018.

DOI:10.13671/j.hjkxxb.2018.0265 |

| [48] |

COSTANZA R, DE GROOT R, BRAAT L, et al.

Twenty years of ecosystem services:how far have we come and how far do we still need to go?[J]. Ecosystem services, 2017, 28: 1-16 DOI:10.1016/j.ecoser.2017.09.008 |

| [49] |

ZABEL A, ROE B.

Optimal design of pro-conservation incentives[J]. Ecological economics, 2009, 69(1): 126-134 DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.08.001 |

| [50] |

DERISSEN S, QUAAS M F.

Combining performance-based and action-based payments to provide environmental goods under uncertainty[J]. Ecological economics, 2013, 85: 77-84 DOI:10.1016/j.ecolecon.2012.11.001 |

| [51] |

MAHANTY S, SUICH H, TACCONI L.

Access and benefits in payments for environmental services and implications for REDD+:lessons from seven PES schemes[J]. Land use policy, 2013, 31: 38-47 DOI:10.1016/j.landusepol.2011.10.009 |

| [52] |

WUNDER S, ENGEL S, PAGIOLA S.

Taking stock:a comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 834-852 DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.010 |

| [53] |

PATTANAYAK S K, WUNDER S, FERRARO P J.

Show me the money:do payments supply environmental services in developing countries?[J]. Review of environmental economics and policy, 2010, 4(2): 254-274 DOI:10.1093/reep/req006 |

| [54] |

CLAASSEN R, CATTANEO A, JOHANSSON R.

Cost-effective design of agri-environmental payment programs:U.S. experience in theory and practice[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 737-752 DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.07.032 |

| [55] |

金波.区域生态补偿机制研究[D].北京: 北京林业大学, 2010.

http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y9039942 |

| [56] |

ZHANG Q F, LIN T, BENNETT M T, et al. An Eco-Compensation Policy Framework for the People's Republic of China: Challenges and Opportunities[R]. Asian Development Bank, ISBN: 978-92-9092-049-6. 2010.

|

| [57] |

ZHENG H, ROBINSON B E, LIANG Y C, et al.

Benefits, costs, and livelihood implications of a regional payment for ecosystem service program[J]. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 2013, 110(41): 16681-16686 DOI:10.1073/pnas.1312324110 |

| [58] |

陆阳, 胡晓斌, 李倩.浙江提高公益林补偿标准每亩补偿二十五元[N].浙江日报, 2013-11-27.

|

| [59] |

张志强, 程莉, 尚海洋, 等.

流域生态系统补偿机制研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(20): 6543-6552.

|

| [60] |

刘桂环, 文一惠, 张惠远.

基于生态系统服务的官厅水库流域生态补偿机制研究[J]. 资源科学, 2010, 32(5): 856-863.

|

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11