2. 浙江清华长三角研究院生态环境研究所, 浙江嘉兴 314006

2. Zhejiang Provincial Key Laboratory of Water Science and Technology, Department of the Environment, Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University, Jiaxing 314006, China

改革开放以来,中国经济高速发展、工业化进程快速推进,社会经济发展取得了显著成就[1]。但与此同时,环境污染加剧,生态环境问题凸显并呈现复合型、压缩性、累积性特点[2];其中水污染、水资源、水生态(“三水”)问题尤为严峻[3],已成为社会经济发展的重要制约之一。2017年全国工业用水总量为1277亿m3,为全国用水总量的五分之一[4],工业污染物排放量以化学需氧量和氨氮为例,占全国的13.2%和9.4%[5]。可持续工业水管理是缓解中国“三水”问题的重要抓手。

当前乃至今后一段时期,中国的经济发展重点仍在工业,工业的发展则重点在园区。中国工业园区建设是改革开放的成功实践,根据《中国开发区审核公告目录》(2018年版),全国有2543家园区,其中国家级552家,省级1991家[6],园区贡献了许多地区50%以上的工业产出,在经济发展中起到了重要作用。工业园区因进驻企业多、生产活动集聚、资源能源消耗及污染物排放量大,对区域生态环境具有较大影响。工业园区用水量和废水产生量大,废水普遍具有污染物浓度高、组成复杂且波动较大、营养物质不平衡等特点,导致园区污水处理技术难度大、管理要求高。许多园区布局临海濒水,虽便于交通运输、取水和排水,但因园区用、排水量大,对周边流域/海域的水环境和水生态系统压力大、风险高。园区密集布局的区域及流域往往水环境质量差、水生态受损重、水污染隐患多,园区发展面临水资源约束、水污染防治、水环境质量改善等诸多挑战和风险。因此创新工业园区水管理尤为必要,园区已成为可持续工业水管理的重要着力点和载体。

本文以国家实行最严格水资源管理制度、打好污染防治攻坚战等宏观政策对园区的要求为背景,基于全生命周期思考和系统优化思想,全面分析工业园区水污染防治的各环节,设计园区水管理创新框架,为推动园区可持续水管理决策提供参考。研究首先对国内外园区水管理相关的文献进行综述,其次对近年来与园区水管理相关的政策进行分析,进而提出园区水管理创新的概念模型,对园区水管理创新实践的方法框架、基本流程、关键行动、绩效评价等进行设计,最后提出园区水管理实施的建议。

1 园区水管理研究文献综述在中国知网(CNKI)以“园区或开发区+水”进行文献标题检索,同时在Web of Science(WOS)以“ industr* + water”进行标题检索,分别检出100多条和近40条文献。CNKI检出文献从关键词及摘要分析,研究主题相对较分散,涉及的主题包括污水处理厂、污水深度处理技术、再生水、水资源管理(优化配置)、水资源承载力等方面,基本涵盖了从取水到用水、水处理、排水的主要环节。WOS检出的文献从关键词及摘要分析显示,研究内容主要涉及园区可持续(或最优化)水管理、水污染控制、废水处理技术、(企业间)废水再循环(利用)、废水余热回收、新兴污染物监测等方面。针对工业园区水管理研究,多数文献以达到更高的水循环利用效率[7]为目标进行研究,较典型的方法有:以指标化的评价体系衡量工业园区水资源利用水平[8];运用循环经济理论构建水循环产业链[9];从产品、技术等效率分析综合评价园区的水生态效率[10],利用情景分析法模拟园区内的工业活动场景,分析主要环节的节水潜力[11];将工业园区视为多目标分析主体,用多目标可视化分析[12](Many-Objective Visual Analytics)优化园区配水系统;使用简单多属性评估法(SMART)[13]制定工业园区水管理决策方案等。现有研究多为案例研究,鲜见从全生命周期思考设计普遍性的园区水管理方法。

工业园区水污染物具有排放集中、多源、多因子等特点,在水管理中面临的难点主要有以下四个方面:一是统计监测难。园区内不同行业的企业产品不同,对于各产品精细化的时序用水统计监测,及产品生产产生的特征污染物的组分监测,管理中面临着很大挑战和困难,识别特征污染物种类及浓度都需要投入更大的监测管理力度。二是污染物溯源难。园区聚集的行业众多,企业的工业活动产生大量纷繁复杂的污染源,在排入污水管网后很难再回溯其前端污染源,污染事故预防及发生后排查困难。三是有效治理难。当前园区普遍采用企业生化处理与园区集中式污水处理厂深度处理结合的方式。企业初步处理后的废水混合后难降解组分组成更加复杂,深度处理的成本更高,常规污染因子浓度下降的同时带来了更多的源自特征污染物的风险,深度处理也是污染物在不同介质间的转移。全生命周期环境影响最低的治理仍面临很大难点。四是精细化管理难。园区水管理相对分散,多头管理职能分散,数据不统一且未整合,使信息停留在初级阶段未加以有效利用,管理层面也欠缺协同组织。

2 中国工业园区水管理相关政策分析近年来,国家出台了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《工业绿色发展规划(2016—2020年)》等系列重要文件,明确提出了针对园区绿色发展的指导意见,把园区绿色转型发展摆在非常突出的位置。以下对国家政策中涉及水量管控、水污染治理及园区水管理相关的内容进行梳理分析(见表 1)。

| 表 1 国家关于开发区水治理的指导意见梳理 |

当前“碧水保卫战”是国家生态文明建设、污染防治攻坚战的重点任务。党的十九大报告明确提出要“着力解决突出环境问题;加快水污染防治,实施流域环境和近岸海域综合治理;提高污染排放标准”。在2018年5月召开的全国生态环境保护大会上,习总书记更为污染治理指明方向:“要从系统工程和全局角度寻求新的治理之道” [14]。《水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)》提出“对主要污染物和废水中特征污染物排放进行监控”。

从国家层面的政策分析来看,针对园区的环境保护要求呈现以下四个特征:一是强调系统优化,从全生命周期角度推进污染防治、生态环境保护和资源能源管理,达到系统治理的最佳效果。二是实施能源消耗、水资源消耗、土地资源开发总量和资源消耗强度双控制,节约、提效、开源成为应对“双控”的重要途径。三是实施更严格更透明的治污及环境监管,持续提高污染排放标准,以排污许可证为抓手强化排污者责任。四是达到更高标准和风险控制,特别是加强特征污染物和新兴污染物引起的环境和健康风险的防控。这四个特征均与园区水管理密切相关。

在日益完善的政策指导下,在多向制约的管理趋势下,单方面对水资源进行测量管理已不能满足经济发展与资源能源使用、环境污染排放绝对脱钩的绿色发展目标[21],因此系统化、综合化地考量园区水管理的相关要素,构建多利益相关方协同的管理体系是园区水管理创新的重要趋势和必然要求。

3 园区水管理创新框架设计基于以上分析,本研究提出从企业、园区及周边流域三个层面协同,识别利益相关方,构建园区水管理体系,优化水管理,从全生命周期视角提高水的使用效率和降低环境影响。

3.1 园区水管理创新概念模型设计研究构建了图 1所示的工业园区水管理创新概念模型。园区中的水管理与园区本体、园区内企业以及周边流域均密切相关,园区内的生产活动对周边流域及园区内的水环境具有重要影响,周边流域的水环境质量管理则对园区及企业的水管理改进又提出反馈。图 1所示的概念模型将园区水管理的边界拓展,从园区、企业、周边流域三个层面协同管理,是组织与园区水管理相关的多个利益相关方共同参与的流域治理模式。

|

图 1 园区水管理创新概念模型及相关要素关联示意 |

基于图 1的概念模型,创新园区水管理模式,需要运用生命周期思考,系统优化水资源的开发利用、水污染防治的各环节,并充分结合园区的实际情况,设计一体化解決方案,强化源头控制和系统治理,设置行动重点和目标,开展动态评估并持续加以改进。本研究提出工业园区水管理创新宜重点坚持两个原则:

(1)生命周期思考原则。生命周期思考是园区水管理创新实践的核心。园区水管理的生命周期阶段包括:水源地及供水;企业污染源,即企业用水过程及废水的产生;企业层面废水的处理、输送;园区层面废水的处理、再生和利用,包括污水处理厂、再生水厂及此过程产生的二次污染物的无害化及资源化处理处置;以及园区向周边流域/海域的废水排放及利用。

基于生命周期思考,构建包含供(取)水、用水、废水处理、排放、污水再生回用、污泥处理处置及资源化等与水管理相关的关键环节组成的全生命周期园区水管理体系,实现生命周期全过程管理,防范水风险,改善水环境质量。全生命周期水管理创新实践还包括企业使用的主要原料在整个供应链中用于生产该产品所需新鲜水的使用量,即供应链上主要原料的间接用水情况。

(2)系统优化原则。工业园区水管理要素涵盖企业、园区及周边流域三个层面。园区水管理创新三个层面与全生命周期水管理关键要素的交互关系示意见表 2。

| 表 2 园区水管理创新三个层面与全生命周期水管理的交互关联性 |

园区水管理涉及企业、政府、公众等诸多利益相关方,也与产业结构、能源使用、供应链等直接或间接相关,宜从系统优化的角度研究园区水管理创新,构建一体化园区水管理模式。园区水管理的目标为:以水资源保护、节约利用为重点,强化源头控制与过程管理,控制用水总量,全面提高用水效率,实现水资源的绿色开发利用;对于用水企业,引导企业开展取水、用水统计和计量的精细化管理,应用先进适用的节水技术,挖掘节水潜力;对于水处理企业,推进水处理由污染控制向低能耗、资源化、能源化、生态安全的绿色方向转变,提高再生水处理及回用的绿色化水平,削减废水排放总量、入水污染物总量及其生态环境影响;对于园区和流域,以绿色发展理念引导实践创新,通过推行清洁生产、循环经济等措施,建设节水型园区,同时促进产业转型升级,推动园区经济发展与水资源水环境承载力相协调,推进流域源洁流清。

3.3 园区水管理创新实践方法框架和基本流程工业园区水管理创新实践方法框架采用PDCA循环,由园区水管理问题识别、成因分析、实施对策、绩效评估四个部分组成。图 2梳理了企业、园区和流域三个层面相关的水管理问题、成因、主要对策及绩效评估内容,进一步分析如下:

|

图 2 园区水管理创新方法框架示意 |

(1)水管理问题识别。基于生命周期思考,从供(取)水、用水、废水处理、排放、污水再生回用、污泥处理处置及资源化、污水处理厂出水特征污染物(毒性)监测与控制、园区内水体污染、园区周边纳污(水体)小流域污染等方面识别园区及企业水管理问题。

(2)成因分析。园区水管理创新是与产业结构优化、清洁生产、能源使用、精细化生产管理等密切关联、相互作用的过程。重点从园区产业结构和空间布局、能源效率、企业清洁生产水平、企业精细化水管理能力、污水处理技术及设施运行管理等角度,系统分析水风险及水环境问题的成因,识别能够提高水资源效率、降低污染物产生及减小水环境风险的机会。

(3)对策措施。识别各层面水管理创新实践方案,对方案进行评价,选择最佳方案并加以实施。园区精细化水管理体系构建及能力建设是方案的重要组成,实施全生命周期水管理,构建及完善一体化的水管理体系,将其融入园区管理部门及企业日常的管理活动,从企业层面、园区层面和周边小流域层面分阶段开展针对性行动。

(4)绩效评估。侧重水管理行动开展情况、供水绩效、水资源产出率及水环境影响几个方面,由相应的核心指标组成指标体系,进而构建园区水管理创新指数,以便于企业及园区管理部门简单直观地分析园区不同时序水管理创新绩效的变化及与横向比较。

园区水管理创新实践并非一种一次性完成的活动,水管理创新应被看作一种动态、持续地检查水管理绩效和重新评价现有机会的工具,能够为企业及园区提供进行连续(自我)评估和改进的机制。

园区水管理创新实践基本流程见图 3,包括园区水管理创新需求识别、策划与组织、企业园区及周边流域三个层面水管理现状分析评估、水管理创新实施方案制定、水管理创新实践、实施效果评估几个步骤。

|

图 3 园区水管理创新实践基本流程 |

园区水管理创新实践宜以园区管理机构和企业为实施主体,以下对企业、园区、园区周边流域三个层面推进水管理创新实践的关键行动进行分析。

3.4.1 企业层面水管理创新实践关键行动企业水管理创新实践首先是现状要明、底数要清。建立精细化的企业水管理信息和数据统计体系,深入分析企业水管理现状,主要包括以下七个方面:①建立企业水管理制度,建立精确管理的三级计量体系,即以班组、重点耗能设备、产品为核算单位进行每天每班次生产过程用水的精细统计与管理。②建立用排水信息清单,掌握企业内部用水和排水的水质与水量指纹图,即:分别以车间、产品、工段为功能单元监测分析进出该功能单元的水量水质,监测排水常规污染物、行业特征污染物、可生化性、出水毒性等指标。建立指纹图的过程对于工艺优化也有重要参考作用,在此基础上可为企业制订产品用排水定额及持续优化目标奠定基础,也可为企业分质分类收集处理废水提供决策参考。③企业水平衡测试,参考《企业水平衡与测试通则》(GB/T 12452—2008)及《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB 24789—2009),基于实测建立企业水平衡图,在此基础上可发现节水的关键环节开展系统优化。④建立企业化学品清单,筛选可能产生水污染的化学品。⑤基于生命周期思考分析识别供应链的水风险。⑥识别园区周边重要水域和利益相关方,包括人为的水相关区域和自然的水相关区域及其状态。⑦对标分析,与企业所处行业的清洁生产一级水平或行业先进水平,以及企业年度间进行比较分析,以发掘提升潜力。

企业是水管理创新的关键执行者,获得企业高级决策者的支持尤为重要,宜将水管理创新行动嵌入企业日常经营管理,实施建议包括:发布高级决策层的承诺以及公司水资源消耗削减和废水排放削减目标;制定企业水管理创新实践行动计划和考核目标责任制;开展全员法律法规政策宣教;实施用水用能三级计量管理,规范水和能源计量器具配备和管理,加强精细化用水用能计量和管理,制定激励措施,实施目标责任制;加强企业化学品使用精细化管理,让全员了解化学品的标识、危害、预防及控制,应用环境影响或毒性更小的替代物;加强供应链上下游合作,减少供应链的水足迹和风险,提升企业应对水风险能力;积极响应园区及周边流域水规划和管理等相关行动;企业水管理创新绩效评价及信息公开。

3.4.2 园区层面水管理创新关键行动由园区管理部门主导,从全生命周期角度对园区供水、用水、排水、污泥处理处置、再生水回用、供应链水风险等的现状进行客观评价;设立用水总量、水资源效率、水资源产出率等特征指标,开展纵向比较及与国内同类园区间的横向比较;对园区重点企业的水资源效率进行对标分析,与同行业先进水平或与国家发布的清洁生产标准进行比较;识别当前及未来产业发展制约园区水资源效率、水环境改善的主要因素,及园区存在的水风险。

园区层面水管理创新实践的目的是加强生命周期全过程管理,系统推进园区水资源管理,水污染防治和水生态保护。通过制定激励政策和长效机制,引导园区企业开展节水节能提效行动,促进园区水资源节约循环高效使用,推动水的利用方式和管理能力根本转变,促进园区经济社会发展与水资源相均衡,建设节水型园区;同时降低园区基础设施的水风险,并积极引导重点企业降低水资源消耗量及消耗强度、减降出水中特征污染物的种类和数量。重点开展以下行动:

(1)运用信息技术及“互联网+”技术构建园区水管理信息系统。构建覆盖供水、用水、排水、污泥处理全过程的水管理信息系统,与安全环保、风险预警及应急响应等系统衔接,实现一体化信息化管理,可提高管理效率、降低管理成本,提高园区管理者水资源信息的采集速度、快速反应和污染事故的应急处置能力。

(2)开展用水总量和排水总量控制,严格地下水管理和污染防治。结合产业规划,制定园区用水总量控制目标、用水节水管理办法和考核体系。可通过实施以下措施控制用水总量:规范高耗水行业企业及水资源产出率低企业的取水许可;采用先进技术及时发现并着力降低供水管网漏损率;节约集约用水,加强用水需求管理,以水定需、量水而行,抑制不合理用水需求;对新建项目设置水资源效率及生产率准入控制指标。

(3)建设园区一体化环境监测监控体系。监测企业入网废水及园区集中式污水处理厂排水中特征污染物及排水毒性,建立园区优控污染物清单,充分识别园区排水风险及主要风险源,强化水风险重点源的监督管理,做好应急预案。

(4)规范并完善园区集中式污水处理设施及污水管网等配套设施的建设和运营。重视生产者责任延伸,加强对污水处理厂污泥处理处置及资源化的联单管理。

(5)明晰园区中远期产业发展用排水及污染物排放对园区内主要河流及周边小流域环境可能产生的压力,使园区管理决策者洞悉发展中可能面临的环境风险,做好预案和发展规划。创新政策机制,引导支持企业持续开展节水节能节材行动。

3.4.3 园区—周边流域协同水管理创新关键行动以工业园区所在地为基础,摸清周边流域水文情况、园区所在地主要河流流向、最终汇入河流;识别园区工业用水水源、污水受纳水体及控制单元;识别企业、园区和周边小流域三个层面生态环境损害的风险源,特别是园区公共基础设施,如集中式污水处理厂、热电(力)厂、固废填埋场等带来的水生态环境风险,并依据工业园区的具体类型及排水去向,分析关联性。园区—周边流域协同水管理创新关键行动是在政府主导下,引导园区管理部门、企业、环境服务商、金融机构、居民、NGO等多利益相关方创新合作机制,协作改善园区及周边小流域生态环境。

3.5 工业园区水管理创新绩效评价科学评价工业园区水管理创新绩效,识别哪些活动是成功的,哪些活动需要采取纠正措施和予以改进。绩效评价选择核心指标进行评价,并在此基础上形成水管理绩效指数,建议的架构见图 4,以水的生产率、水资源供应和水环境影响三个方面作为重点。

|

图 4 园区水管理绩效评价框架 |

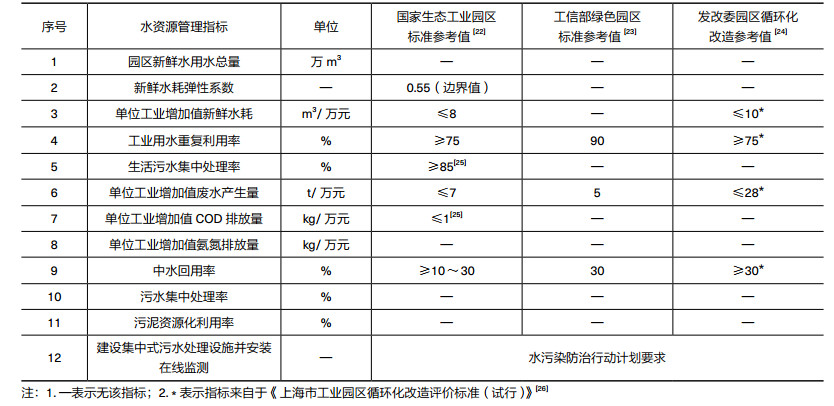

表 3列示了本研究建议的园区水管理绩效评价指标,并列举了当前国家层面多个部委开展的园区绿色低碳循环发展中与水管理相关的指标及其数值。

| 表 3 园区层面水管理创新评价 |

结合企业、园区及周边流域三个层面,对园区水的利益相关方进行水的生产率、水资源供应和环境影响三方面的核心指标评价,进而得出水管理创新绩效指数。企业层面的评价由企业自行评价,园区、周边小流域两个主要评价对象可在园区管理部门支持下,开展自行评价或委托第三方对工业园区水管理创新绩效评价,并向工业园区和公众公开评价结果。此过程有利于帮助企业自评自查、协助园区综合管理园区内部及园区与周边流域和谐发展的水问题。

4 结论工业园区是国家重要的生产空间,在促进区域经济和社会发展中起着重要作用,但同时园区也是许多地区环境污染,特别是水环境污染的重要来源之一。当前针对园区的环境管理呈现四个重要特征:强调系统优化,从全生命周期角度推进污染防治、生态环境保护和资源能源管理,达到系统治理的最佳效果;实施能源、水、土地资源开发总量和资源消耗强度的双控制;施行更严格更透明的治污及环境监管;达到更高排放标准并强化风险控制,特别是加强特征污染物和新兴污染物引起的环境和健康风险的防控。在当前日益趋严的环境标准要求和系统优化的生态环境保护政策导向下,工业园区已成为污染防治攻坚战的主战场,是工业领域推进生态文明建设的重要载体。工业园区水污染物具有排放集中、多源、多因子等特点,在污染物统计监测、高效去除、污染溯源及精细化管理等方面仍面临着诸多挑战。针对不同园区及所在流域的关键水环境问题,需要通过系统优化创新园区水管理体系。本文基于全生命周期思考和系统优化视角,整合企业、园区、周边流域的多利益相关方,设计由问题识别、成因分析、实施对策、绩效评估四个部分组成的工业园区水管理创新方法PDCA循环框架;进一步以园区管理机构和企业为实施主体,从供(取)水、用水、废水处理、排放、污水再生回用、污泥处理处置及资源化、污水处理厂出水特征污染物(毒性)监测与控制、园区内水体污染、园区周边纳污(水体)小流域污染等方面提出园区水污染防治的关键行动;并建议从水的生产率、水资源供应和水环境影响三个方面对园区水管理创新的绩效进行评价。若此,久久为功,可望为实现园区及区域可持续水管理、实现绿色发展发挥重要作用。

| [1] |

习近平.在庆祝改革开放40周年大会上的讲话[N].人民日报, 2018-12-19(02).

|

| [2] |

王金南, 万军, 王倩, 等.

改革开放40年与中国生态环境规划发展[J]. 中国环境管理, 2018, 10(6): 5-18.

|

| [3] |

王东, 秦昌波, 马乐宽, 等.

新时期国家水环境质量管理体系重构研究[J]. 环境保护, 2017, 45(8): 49-56.

|

| [4] |

中华人民共和国国家统计局.查数[EB/OL] (2018-12-31). http://data.stats.gov.cn/search.htm?S=工业用水总量.

|

| [5] |

国家统计局, 环境保护部. 中国环境统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.

|

| [6] |

国家发改委, 科技部, 国土资源部, 等.中国开发区审核公告目录[EB/OL]. (2018-02-26). http://sdcom.gov.cn/public/html/news/410224.html.

|

| [7] |

马忠玉, 蒋洪强.

水循环经济与水资源合理开发利用研究[J]. 生态环境, 2006, 15(2): 416-423.

DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2006.02.044 |

| [8] |

贺亮, 王伯铎, 马俊杰, 等.

生态工业园区水资源承载力与水循环系统构建[J]. 地下水, 2010, 32(2): 88-90.

DOI:10.3969/j.issn.1004-1184.2010.02.036 |

| [9] |

姚爱华.基于循环经济的生态工业园区水循环产业链研究[D].北京: 北京工业大学, 2007.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10005-2007189738.htm |

| [10] |

KUOSMANEN T.

Measurement and analysis of eco-efficiency:an economist's perspective[J]. Journal of industrial ecology, 2005, 9(4): 15-18 DOI:10.1162/108819805775248025 |

| [11] |

TONG L, LIU X, LIU X W, et al.

Life cycle assessment of water reuse systems in an industrial park[J]. Journal of environmental management, 2013, 129: 471-478 |

| [12] |

FU G, KAPELAN Z, KASPRZYK J, et al.

Optimal design of water distribution systems using many-objective visual analytics[J]. Journal of water resources planning and management, 2013, 139(6): 624-633 DOI:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000311 |

| [13] |

KIJAK R, MOY D.

A decision support framework for sustainable waste management[J]. Journal of industrial ecology, 2004, 8(3): 33-50 DOI:10.1162/1088198042442306 |

| [14] |

习近平.

推动我国生态文明建设迈上新台阶[J]. 奋斗, 2019(3): 1-16.

|

| [15] |

国务院.水污染防治行动计划[EB/OL]. (2015-04-02). http://sh.qihoo.com/pc/98d757649aecd44ea?cota=4&tj_url=so_rec&sign=360_e39369d1&refer_scene=so_1.

|

| [16] |

中共中央, 国务院.中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见[EB/OL]. (2015-04-25). http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/05/content_2857363.htm.

|

| [17] |

工业和信息化部.工业绿色发展规划(2016-2020年)[EB/OL]. (2016-06-30).http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/33978/34888/xgzc34894/Document/1484864/1484864.htm.

|

| [18] |

国务院.国务院关于印发"十三五"生态环境保护规划的通知[EB/OL]. (2016-12-05).http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/05/content_5143290.htm.

|

| [19] |

国务院办公厅.国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见[EB/OL]. (2017-02-06).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/06/content_5165788.htm.

|

| [20] |

中共中央, 国务院.中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见[EB/OL]. (2018-06-16). http://www.gov.cn/zhengce/2018-06/24/content_5300953.htm.

|

| [21] |

UNEP. Towards A Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A synthesis for policy makers[R]. Nairobi, Kenya: UNEP, 2011.

|

| [22] |

环境保护部. HJ 274-2015国家生态工业示范园区标准[S].北京: 中国环境科学出版社, 2015.

|

| [23] |

工业和信息化部办公厅.工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知[EB/OL]. (2016-09-20).http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057542/n3057544/c5258400/content.html.

|

| [24] |

国家发展改革委, 财政部.关于推进园区循环化改造的意见[EB/O L]. (2012-03-21). http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201204/t20120424_645044.htm.

|

| [25] |

国家环境保护总局. HJ/T274-2006综合类生态工业园区标准(试行)[S].北京: 中国标准出版社, 2006.

|

| [26] |

上海市经济和信息化委员会, 上海市发展和改革委员会, 上海市环境保护局.上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市环境保护局关于进一步加快推进本市园区循环化改造工作的通知[EB/OL]. (2017-06-26). http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw52899.html.

|

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11