2. 中国科学院大学, 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

生态资产是指能够为人类提供生态效益的生态资源,包括森林、草地、河流和湖泊等自然生态系统资产和农田、水库等人工生态系统资产[1]。生态资产是衡量区域可持续发展潜力以及生态环境质量的重要指标,及时、准确地把握生态资产价值在时空上的变化是国民经济发展和生态环境保护的一项重要和基础性工作[2]。设立重点生态功能区的主要目标是提升区域生态系统服务功能,改善区域生态环境质量,增强生态系统稳定性,其把对生态环境的保护和修复,提供生态产品当作首要任务[3]。对重点生态功能区生态资产变化及其驱动力进行分析有利于明确其保护成效,并对存在的问题和不足进行改进,实现生态资产持续为人类提供生态效益的愿景,保障人类社会可持续发展。

围绕重点生态功能区开展的研究较多,按照研究内容的不同主要可以分为两个方面:一方面的研究主要集中在对重点生态功能区转移支付和生态补偿的标准、运行机制和成效进行分析,对重点生态功能区的生态考核标准和存在的问题以及生态脆弱性和敏感性等问题进行讨论;另一方面的研究侧重于从不同尺度和角度对重点生态功能区生态系统格局及服务进行评价。其中,黄麟等对全国范围内的重点生态功能区2000—2010年的生态系统变化进行评估后发现不同生态功能区主导区的主导生态系统服务功能明显提高[4]。刘璐璐等对重点生态功能区在实施生态转移前后的生态系统服务变化率进行了比较,发现实施生态转移支付后重点生态功能区的生态服务改善率明显提升[5]。黄耀欢等对比重点生态功能区内的人类活动对土地利用变化的影响后发现,人类的农业开发、工矿建设和城镇化是导致重点生态功能区土地利用变化的主要原因[6]。

上述研究对肯定重点生态功能区生态保护所取得的成效以及推动重点生态功能区的建设具有重要意义。然而,应注意到,前者的研究多集中在县域、市域和省域等较小的空间尺度上,没有从全国尺度上针对这些政策和机制进行深入的分析和研究,限制了这些研究成果的推广和应用;后者的研究虽从全国尺度对重点生态功能区的生态系统格局和生态系统服务的变化进行了评估,但这些研究忽视了生态系统内部过程变化引起的质量变化以及气候变化对生态资产变化的影响,也没有分析生态资产变化的驱动力。

本研究在全国重点生态功能区内整合生态资产数量、质量,构建区域生态资产评估指数,对全国重点生态功能区的生态资产现状、变化及其驱动力开展评估,并与非重点生态功能区进行对比。其目标是:①明确重点生态功能区生态保护成效;②在考虑气候变化的条件下,分析重点生态功能区生态资产变化驱动力,识别驱动生态资产增加的主要原因;③基于该研究,为如何优化区域生态资产的管理提供依据和参考。

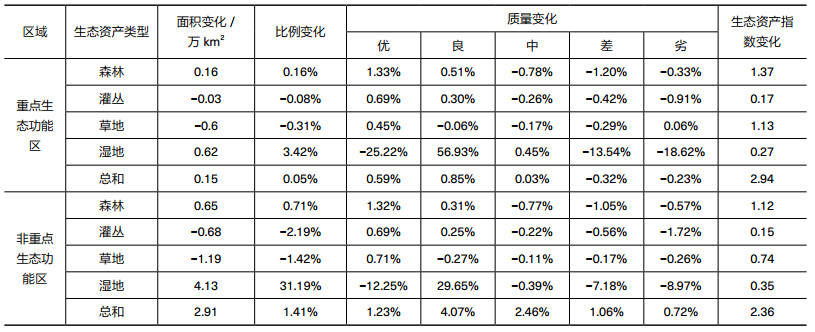

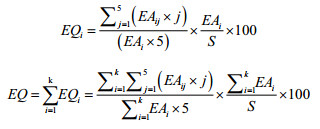

1 研究区概况与研究方法 1.1 研究区概况国家重点生态功能区是全国主体功能区划中的两类限制开发区域之一(另一类为农产品主产区),是保障国家生态安全和绿色发展空间的重要区域,其主要目标是提高区域的水源涵养、土壤保持、防风固沙和生物多样性等生态系统服务能力。国家重点生态功能区的划定共分为两批,其中第一批包括436个县市区,第二批新增240个县市区,占全国陆地总面积的比例由41%上升到53%。空间上呈西密东疏的分布态势(图 1),其中东北、西北部地区呈大面积连续块状分布,东部地区呈小面积零星分布。同时,为弥补当地居民为保护生态环境作出的牺牲,国家从2008年开始设立国家重点生态功能区财政转移支付资金,在当地实施生态转移支付,此举旨在加强国家重点生态功能区的生态资产管理,增强当地生态资产提供生态系统服务的能力。

|

图 1 重点生态功能区类型及分布 |

生态资产是提供生态系统服务的基础,对生态资产的核算可以从实物量和价值量两方面入手。其中,价值量核算是核算生态资产提供的生态系统服务,其本质是对生态资产流量进行核算。然而由于价值量核算所需参数较多且不易获取,核算的生态系统服务种类繁多难以穷尽,若在大尺度范围内应用,不同生态系统服务之间存在交叉或重叠以及定价方式不确定性等限制,因此本文选择实物量核算方法对区域生态资产进行评估。实物量核算是对生态资产存量进行核算,由对生态资产面积和质量两部分的核算组成,然而由于生态资产面积和质量量纲不一,无法加和,因此对区域生态资产的综合评估需要融合面积指标和质量指标。

生态资产面积可以通过对基于遥感的生态系统分类图对不同生态资产类型进行统计后确定,而生态资产质量的评估比较复杂,其主要与以下两个因素有关:

(1)如何选取生态资产质量的替代性指标。影响生态资产质量的因子包括生物因子和非生物因子。生物因子中,植被种类和数量、生境面积、特别物种、群落和性状的保有、生物多样性和景观复杂性直接影响生态资产提供生态系统服务功能的强弱;非生物因子中,土壤、地形和气候等非生物因子通过影响生物因子间接影响生态资产提供生态系统服务功能的强弱[7]。

(2)如何消除气候、地形和土壤等自然禀赋的空间异质性对质量评估的影响。由于全国重点生态功能区横跨多个气候带、地理区,以及土壤的空间异质性,在没有人类活动干扰的条件下,不同区域生态资产类型和质量存在固有差异,因此在对其质量进行评估时需要先根据气候、地形和土壤的空间差异进行空间分区,再对这些自然禀赋的空间异质性生态资产质量进行评估。

生态资产的评估结果直接应用于生态资产管理,识别促进全国重点生态功能区生态资产提升的驱动力对优化生态资产管理意义重大。因此,对重点生态功能区生态资产的评估可以按照以下步骤有序进行(图 2):

|

图 2 研究框架 |

① 确定生态资产类型与面积。明确森林、灌丛、草地、湿地等生态资产类型,核算各类生态资产面积。

② 评估生态资产质量。依据生态资产地带性分布特征,根据气候、地形、土壤等因素对区域生态资产进行分区;在每一个生态资产分区中,选择顶级群落和最优生态资产类型作为参照系,揭示生态资产质量状况的空间特征。

③ 评估区域生态资产综合状况。综合生态资产面积及质量特征,构建生态资产类型指数和生态资产综合指数,评估区域生态资产数量与质量特征。

④ 生态资产变化驱动力分析。从气候变化、人类活动、政策因素等方面,系统分析生态资产变化的主要原因,为重点生态功能区的管理优化提供依据和参考。

1.2.2 确定生态资产类型与面积全国重点生态功能区生态资产主要包括森林、灌丛、草地、湿地(河流、湖泊和沼泽等)等自然类型生态资产以及农田和水库等人工类型生态资产。由于农田生态资产受施肥、灌溉、耕作季节和方式差异影响,水库也由于受蓄水、泄洪以及发电等人类活动影响,自然属性较弱,不确定性较大。考虑到人工类型生态资产提供生态系统服务的能力较弱,全国重点生态功能区保护的重点对象是森林、灌丛、草地和湿地等。因此本研究只对森林、灌丛、草地和湿地等自然类型生态资产进行评价,不评价人工类型生态资产。本文选取生态资产面积作为评价生态资产数量的指标,面积计算主要基于对遥感解译的生态系统分类图进行分析统计。

1.2.3 评估生态资产质量(1)生态资产特征区划

为降低和消除气候、地形、土壤等自然禀赋差异对生态资产评估的影响,使不同自然因子条件限制下的生态资产具有可比性,本研究利用气候、地形、土壤等的空间差异特征进行生态资产特征区划,在不同区划范围内重新制定标准对生态资产进行分级。不同非生物因子间并不完全互相独立,一些非生物因子间存在较强的耦合效应。其中海拔与气温间相关程度显著,海拔每增加100m,气温下降0.6℃ [8]。土壤水分变化与气温和降水变化相关性显著,降水增加有利于提高土壤水分持有量,相反,气温升高会加速土壤水分蒸发,促使土壤水分减少[9]。在生态资产特征分区过程中要尽量避免选取彼此间存在较强相关性的非生物因子,通过分析后最终选取如表 1所示的因子,并依据相应的标准进行分级。同时结合GIS空间制图技术对生态资产进行特征分区,最终分成41个区域。

| 表 1 不同非生物因子分级标准 |

(2)生态资产质量分级

对陆地生态资产而言,生态资产质量等级越高,群落结构越复杂,生物种类越多,占据的生态空间越大,单位面积生物量数值越大[10]。利用基于遥感技术反演的森林、灌丛和草地等生物量空间分布图是衡量其生态资产质量相对高低的重要技术手段。本文以各分区内生物量与顶极群落比值的百分比大小(称为相对生物量密度)表示生态资产优劣程度。计算方法如下:

|

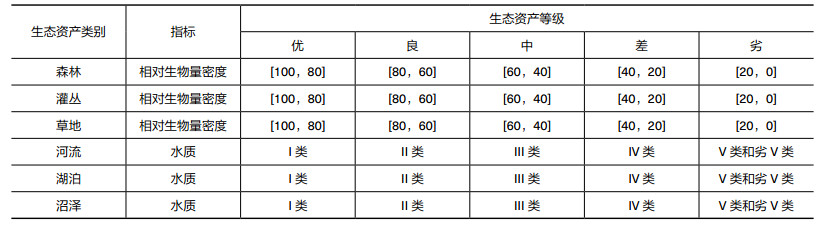

式中,RBDi为森林、灌丛和草地生态资产i像元的相对生物量密度;Bi为森林、灌丛和草地生态资产i像元的生物量;CCBi表示该分区内森林、灌丛或草地的顶级群落的生物量,单位是g/m2。依据相对生物量密度将森林、灌丛和草地生态资产分成优、良、中、差和劣5个等级,见表 2。

| 表 2 生态资产等级划分标准 |

顶级群落是当地非生物因子限制条件下生态演替的最终阶段,是该区域内生态资产质量最好、等级最高的部分,其物种组成、数量和群落结构保持稳定,物质能量输入与输出保持相等,生物量高且随时间变化波动小[11]。本研究利用该理论基于生物量空间分布图识别不同区间的顶级群落(生物量数值排名区域前10%,2000—2015年波动幅度小于5%),考虑到森林、灌丛和草地等不同植被类型结构和功能的差异,为提高同种植被类型内部生态资产质量的可比性,结合土地利用类型空间分布图筛选不同生态资产特征分区内部的森林、灌丛和草地顶级群落。

河流、湖泊、沼泽等湿地是湿地生态资产的主要类型,也是水生动植物的栖息地,具有水产品供给和洪水调节等多种生态系统服务。衡量湿地质量状况的主要指标包括氮、磷等化学物质的含量以及水中物种的丰富度[12],影响这些指标的主要原因是水质等级,因此本文依据河流、湖泊、沼泽等湿地水质状况划分其质量等级,具体见表 2。

1.2.4 评估区域生态资产综合状况区域生态资产状况评价的生态资产面积和质量两个指标量纲不统一,本文提出类型生态资产指数和区域生态资产指数对类型水平和区域水平的生态资产存量及变化进行评价。类型生态资产指数依据生态资产等级从优到劣分别赋予5、4、3、2、1不同权重,将不同权重和对应等级生态资产面积的乘积与该类生态资产总面积和最高质量权重(i=5)的乘积的比值称为生态资产质量等级指数(无量纲),生态资产面积(km2)与区域总面积的比值称为生态资产面积指数(无量纲),质量等级指数与面积指数的乘积并乘以系数100(对指数的大小范围进行调节,使其落在0~100之间)即为生态资产类型指数,用以衡量不同类型生态资产的综合状况;生态资产综合指数是各类型的生态资产类型指数之和,用以衡量区域生态资产的综合状况。具体计算方法如下所示:

|

式中,i为生态资产类型;j为生态资产等级权重因子;EAi为第i类生态资产的面积;EAij为第i类第j等级生态资产的面积;EQi为第i类生态资产指数;k为区域的生态资产类型种类数;EQ为生态资产综合指数;S为区域的总面积,本文取全国陆地面积和内陆湖泊水库河流等水域面积之和960万km2。

1.2.5 生态资产变化驱动力分析生态资产变化驱动力分析由两部分组成:一是通过土地利用转移矩阵对不同类型生态资产面积变化的原因进行分析;二是利用多元线性回归模型以生态资产综合指数作为因变量,以人类活动和气候因子作为自变量,分析不同因子对生态资产指数变化的贡献。

2 数据来源本文所使用的数据来源主要如下:

(1)野外实测数据

采样时间是2010年,采样原则是依据森林和草地空间分布格局及生产状况筛选破碎化程度较小、面积较大、植被分布较均匀的区域作为样地。共设置样地610个(森林样地412个,灌丛样地112个,草地样地86个)。其中,每个森林样地放置9个样方,样方大小为100m×100m,样方间隔500m。森林样方的调查记录指标包括树木数量、树高、胸径、叶面积指数和植被覆盖度。每个草地样地放置9个样方,样方大小为60m×60m,样方间隔100m。草地样方的调查记录指标包括生物量和植被覆盖度。

(2)地上生物量数据

数据来源于中国科学院遥感与数字地球研究所。该数据集利用290个实测森林、灌丛和草地样地的生物量与来源于MODIS传感器的MYD15A2H产品中的LAI构建回归系数方程估算大范围面积的地上生物量[13],同时利用320个地面样地的实测生物量对反演的数据精度进行验证,精度验证结果如图 3所示,结果显示,两者拟合程度较好(R2=0.75),满足研究所需的数据精度要求。

|

图 3 生态资产特征分区及地上生物量模拟结果验证 注:AGB表示地上生物量 |

(3)土地利用数据

数据来源于中国科学院和生态环境部支持的全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估项目以及全国生态环境五年变化(2010—2015年)遥感调查与评估项目,利用美国陆地资源卫星Landsat卫星遥感影像作为数据源,在大量地面调查样点构建的分类样本库支持下,采用面向对象的多尺度分割、建立决策树进行分类[14, 15]。数据精度通过验证,保持在95%以上,空间分辨率为30m。

(4)气象数据

数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。该数据集利用ANUSPLIN软件的平滑样条函数薄盘样条函数进行空间插值形成2000—2015年逐年的平均气温和年降水量空间数据集[16]。

(5)土壤有机质含量数据

数据来源于寒旱区科学数据中心(http://westdc.westgis.ac.cn),是北京师范大学根据全国第二次土壤普查数据分析处理后的数据产品。该数据按土壤深度对土壤进行分层,本研究使用了1~ 4层数据,并依据不同土壤厚度对其进行加权平均[17]。该数据原始单位是g/kg,文中将其转化为百分比。

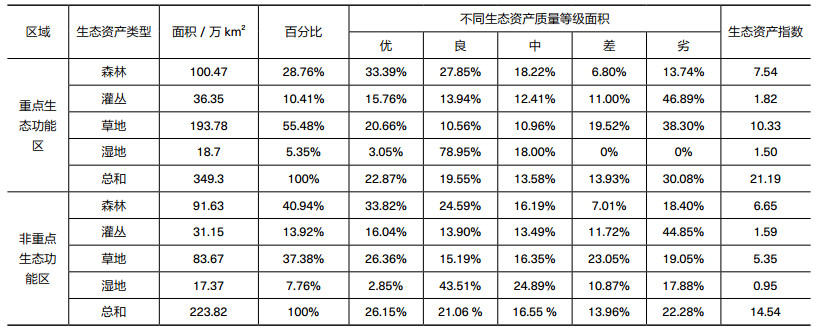

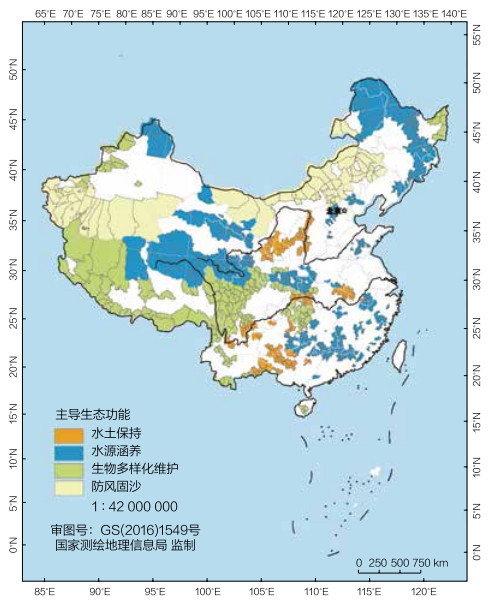

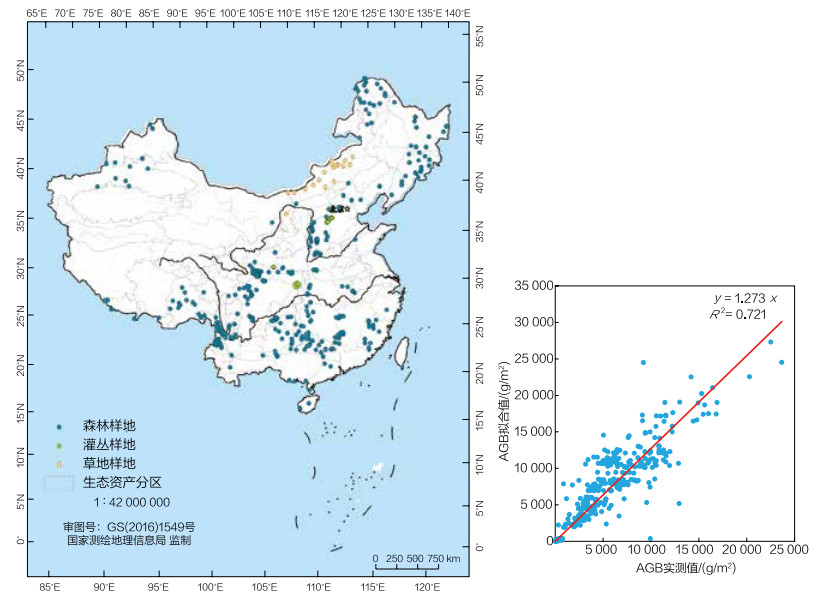

3 结果与分析 3.1 生态资产的特征2015年,重点生态功能区内森林、灌丛、草地生态资产总面积为349.30万km2(表 3),其中草地所占比例最大,为55.48%(193.78万km2),湿地所占比例最小,仅为5.35%(18.7万km2)。质量总体较好,优级和良级占生态资产总面积的42.42%,质量较好的生态资产主要分布在东北、藏东南和川西地区。然而,部分地区质量较差,主要集中分布在西藏西部和内蒙古中东部地区(图 4)。不同类型生态资产的质量存在明显差异,其中湿地质量最好(优级和良级比例之和为82%),灌丛质量最差(优级和良级比例之和为29.7%)。在生态资产组成上,草地的重要性程度最高(生态资产指数为10.33),湿地的重要性程度最低(生态资产指数仅为1.50)。

| 表 3 重点与非重点生态功能区生态资产现状比较 |

|

图 4 重点生态功能区内外生态资产现状 |

与重点生态功能区相比,非重点生态功能区生态资产总面积较少,仅为223.82万km2(表 3)。其中森林所占比例最大,为44.38%(91.63万km2),湿地所占比例最小,为7.76%(17.37万km2)。质量总体较好,优级和良级占生态资产总面积的47.28%。质量较好的生态资产主要分布在东北角、西北角和东南沿海地区,局部地区生态资产质量较差,主要分布在华北北部地区(图 4)。与重点生态功能区相似,非重点生态功能区森林质量相对最好(优级和良级比例之和为58.41%),灌丛质量相对最差(优级和良级比例之和为29.94%)。非重点生态功能区的生态资产综合指数为13.59,低于重点生态功能区,其中,森林的相对重要性程度最高(生态资产指数为6.65),湿地的相对重要性程度最低(生态资产指数仅为0.95)。

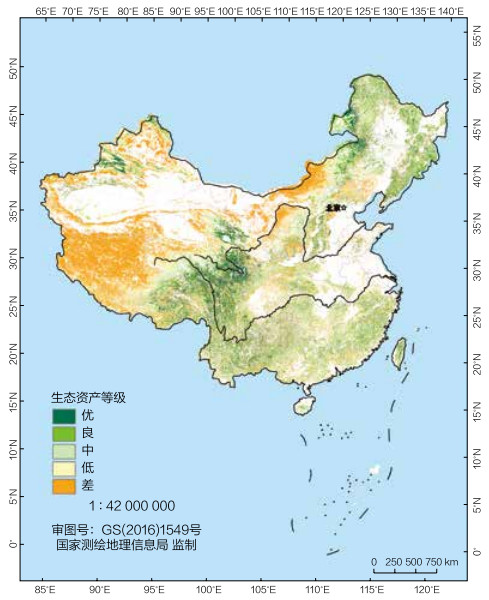

3.2 生态资产变化15年间,重点生态功能区内生态资产总面积增加0.05%(0.15万km2),其中森林面积增加0.16%,灌丛面积减少0.08%,草地面积减少0.31%,湿地面积增加3.42%,见表 4。质量有所提升,优级和良级面积占比分别提高0.59%和0.85%。质量提升的区域在重点生态功能区内分布广泛,然而部分地区生态资产质量有所下降,主要集中分布在西藏西南部、新疆南部和内蒙古中东部地区(图 5)。与重点生态功能区类似,质量改善最为显著的是湿地(优级和良级比例之和增加31.71%),最不显著的是草地(优级和良级比例之和仅增加0.39%)。生态资产综合指数增加2.94,对其贡献最大的是森林(↑ 1.37),对其贡献最小的是湿地(↑ 0.17)。

| 表 4 重点与非重点生态功能区生态资产变化比较 |

|

图 5 生态资产等级空间变化 |

15年间,非重点生态功能区生态资产总面积增幅高于重点生态功能区,增幅为1.41%(2.91万km2),增幅最快的是湿地(面积增加31.19%)。非重点生态功能区的质量增幅也高于重点生态功能区,优级和良级面积占比分别增加1.23%和4.07%。质量提升区域主要集中分布在东北、西北部地区、辽东地区南部以及东南沿海地区,然而部分地区质量有所下降,主要集中分布在西藏南部地区(图 5)。不同类型生态资产的质量变幅有所区别,其中森林生态资产质量改善最为显著(优级和良级生态资产比例之和提高1.63%),草地生态资产改善最不明显(优级和良级生态资产比例之和仅增加0.44%)。生态资产综合指数增量重点生态功能区,增量为2.00,对其贡献最大的是森林(↑ 1.12),对其贡献最小的是灌丛(↑ 0.15)。

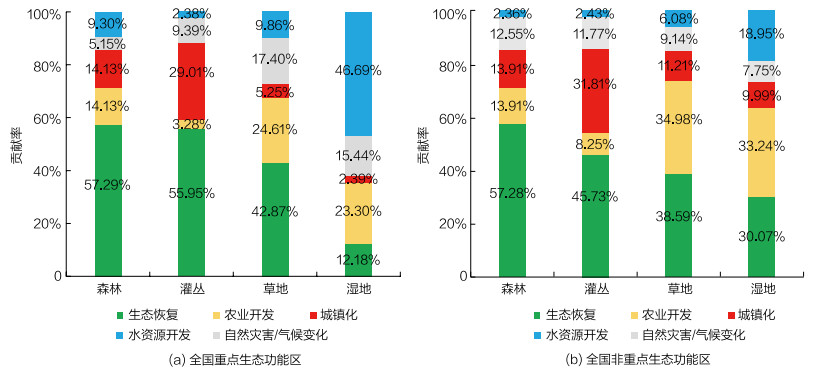

3.3 生态资产变化驱动力分析在重点生态功能区内,生态恢复是森林、灌丛和草地生态资产面积增加的主要原因,水资源开发是湿地面积增加的主要原因,贡献率均在40%以上(图 6a)。其中,城镇化是灌丛面积减少的首要原因,占灌丛面积变化比例达29%;农业开发是草地和湿地面积减少的首要原因,两者面积变化比例分别达24.61%和23.30%。自然灾害和气候变化对生态资产面积变化的影响也不容忽视,受其影响程度最大的是草地和湿地,两者面积变化比例分别达17.40%和15.44%。

|

图 6 不同生态资产类型面积变化原因 |

与重点生态功能区相比,非重点生态功能区内的生态恢复同样是生态资产面积增加的主要原因。然而,其农业开发侵占生态资产的程度远高于重点生态功能区,草地和湿地面积变化比例的34.98%和33.24%均由农业开发所贡献。其次,城镇化对生态资产的侵占程度也高于重点生态功能区(图 6b),水资源开发的力度也小于重点生态功能区,水资源开发解释了18.95%的湿地面积变化,比例远低于重点生态功能区。自然灾害和气候变化对生态资产的影响同样不容忽视,不同类型生态资产均不同程度地受此影响。

自然变化和人类活动不仅影响生态资产面积发生变化,还通过影响生态过程间接影响生态资产质量发生变化。分析不同因子对生态资产指数变化影响后发现,在重点生态功能区内实施的生态保护政策是驱动生态资产指数增加的主要因素(表 5),贡献率达81%(森林保护和草地保护的贡献率分别达65.51%和15.49%),其次是实施的生态恢复政策,贡献率达9.49%(森林恢复和草地恢复的贡献率分别达8.49%和1.01%)。农业开发是导致重点生态功能区内生态资产指数下降的主要原因,贡献率达-6.23%;其次是城镇化,贡献率达-0.58%。气候变化对生态资产指数影响有限(气温变化和降水变化的贡献率分别为-1.35%和1.20%)。

| 表 5 不同因子对重点与非重点生态功能区生态资产指数变化的贡献率 |

与重点生态功能区内相比,非重点生态功能区的生态资产保护对生态资产指数提升的促进更大,贡献率达94.23%(其中森林保护和草地保护的贡献率分别达80.36%和13.87%),而生态恢复对生态资产提升作用有限,贡献率仅为4.55%(其中森林恢复和草地恢复的贡献率分别达0.97%和3.58%),城镇化和农业开发对生态资产指数提升的不利作用有限,贡献率分别为-0.17%和-0.41%。气候变化和降水变化也在一定程度上促进了生态资产指数的提升,贡献率分别为0.45%和0.16%。

4 讨论重点生态功能区生态资产面积(330.6万km2)远大于非重点生态功能区生态资产面积(206.45万km2),生态资产指数也高于非重点生态功能区,表明重点生态功能区保护了全国主要的生态资产。2000—2015年,重点生态功能区生态资产的面积和质量增幅均小于非重点生态功能区,然而重点生态功能区生态资产指数增量高于非重点生态功能区,这主要与重点生态功能区生态资产面积基数较大且质量状况较好有关,因而其面积增幅和质量增幅较小,但衡量生态资产综合状况的绝对指标——生态资产指数增量大于非重点生态功能区,表明重点生态功能区生态保护和恢复政策成效显著[18],且保护效果强于非重点生态功能区。

对生态资产指数提升起主要贡献的是对已有生态资产的保护,其次是生态恢复工程的实施。这主要与已有生态资产面积远大于恢复增加的面积,同时恢复的生态资产生态结构组成单一,生态功能脆弱,生态系统质量明显低于原有生态资产有关。此外,新恢复的生态资产大多聚集在已有生态资产周围或生态环境脆弱地区,对原有生态资产起到了生态屏障作用,减少其受自然或人类活动因素的干扰,有利于其质量提升。本研究还发现气温和降水变化对生态资产变化的影响十分有限,气候变化并不是促进生态资产提升的主因,从侧面反映了生态资产提升主要得益于生态保护与恢复工程的实施。

在重点生态功能区实施的退耕还林还草和退田还湖等生态恢复工程力度较大,是生态资产面积增加的主要驱动力。同时应注意到城镇化和农业开发等人类活动是诱使生态资产面积下降的主因,对生态资产提升不利。相比于城镇化,农业开发对生态资产保护的不利影响更大(贡献率为-6.23%)。在非重点生态功能区,农业开发对生态资产侵占状况更为严重,其毁坏的草地和湿地与恢复的草地和湿地面积相当,但是其对生态资产指数提升的不利影响仅为-0.41%。这可能与其侵占的生态资产多位于农田周边,且本身受人类活动干扰强烈、破碎化程度严重、斑块面积较小、质量低下有关,因而这样的侵占在总体上对生态资产指数提升的不利影响有限。

如何实现重点生态功能区社会经济发展与生态环境保护的协同是实现人与自然和谐发展的关注焦点。Kennedy等通过分析后认为,在景观尺度上实施多目标联合的适应性管理和积极的生态保护与发展策略有利于实现人与自然的协调发展[19]。Frank等分析后发现,保护与发展间的关系复杂,一方面经济的发展可能会造成生态的破坏,另一方面财政收入的提高也会促使决策者加大在生态保护和恢复方面的投资力度[20]。与非重点生态功能区相比,重点生态功能区城镇化和农业开发对生态资产指数提升的制约作用更大。因重点生态功能区多集中分布在中西部偏远山区,城镇化水平较低,经济收入来源较少,农田数量稀少且质量低下,人地矛盾突出。加之当地实施积极的生态恢复政策进一步压缩农田,增加当地农民的生存压力,进而迫使本地居民对森林、灌丛、草地和湿地等生态资产进行侵占并用于农业开垦。因此,如何在管理中缓解人地矛盾,减少经济发展与生态保护间的权衡,是从根本上稳固和提升当地生态资产数量与质量关键所在。

本研究在不同生态资产类型的权重赋值上均使用5、4、3、2、1同一指标,忽视了即使在同一等级下,不同生态资产类型提供生态系统服务的能力仍存在显著的差异,导致不同生态资产类型间发生相互转化时,生态资产质量变化无法得到体现。但本研究更关注森林、灌丛、草地和湿地等自然生态资产与非自然生态资产间的转化,因而其对最终结果的影响程度有限,该不足会在今后的研究中改进并加以完善。

| [1] |

欧阳志云, 朱春全, 杨广斌, 等.

生态系统生产总值核算:概念、核算方法与案例研究[J]. 生态学报, 2013, 33(21): 6747-6761.

|

| [2] |

陈明辉, 陈颖彪, 郭冠华, 等.

快速城市化地区生态资产遥感定量评估——以广东省东莞市为例[J]. 自然资源学报, 2012(4): 601-613.

|

| [3] |

侯鹏, 翟俊, 曹巍, 等.

国家重点生态功能区生态状况变化与保护成效评估——以海南岛中部山区国家重点生态功能区为例[J]. 地理学报, 2018, 73(3): 429-441.

|

| [4] |

黄麟, 曹巍, 吴丹, 等.

2000-2010年我国重点生态功能区生态系统变化状况[J]. 应用生态学报, 2015, 26(9): 2758-2766.

|

| [5] |

刘璐璐, 曹巍, 吴丹, 等.

国家重点生态功能区生态系统服务时空格局及其变化特征[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1508-1515.

|

| [6] |

黄耀欢, 赵传朋, 杨海军, 等.

国家重点生态功能区人类活动空间变化及其聚集分析[J]. 资源科学, 2016, 38(8): 1423-1433.

|

| [7] |

SMITH A C, HARRISON P A, PÉREZ SOBA M, et al.

How natural capital delivers ecosystem services:a typology derived from a systematic review[J]. Ecosystem services, 2017, 26: 111-126 DOI:10.1016/j.ecoser.2017.06.006 |

| [8] |

MUKHOPADHYAY B, KHAN A.

Altitudinal variations of temperature, equilibrium line altitude, and accumulation-area ratio in Upper Indus Basin[J]. Hydrology research, 2016, 48(1): 214-230 |

| [9] |

WANG Y Q, YANG J, CHEN Y N, et al.

The spatiotemporal response of soil moisture to precipitation and temperature changes in an arid region, China[J]. Remote sensing, 2018, 10(3): 468 DOI:10.3390/rs10030468 |

| [10] |

GLENN N F, NEUENSCHWANDER A, VIERLING L A, et al.

Landsat 8 and ICESat-2:performance and potential synergies for quantifying dryland ecosystem vegetation cover and biomass[J]. Remote sensing of environment, 2016, 185: 233-242 DOI:10.1016/j.rse.2016.02.039 |

| [11] |

Chapin Iii F. Stuart, Iii Matson P. A., Mooney Harold. Principles of Terrestrial Ecosystem Eology[M]. 2002.

|

| [12] |

LAI T Y, SALMINEN J, JÄPPINEN J P, et al.

Bridging the gap between ecosystem service indicators and ecosystem accounting in Finland[J]. Ecological modelling, 2018, 377: 51-65 DOI:10.1016/j.ecolmodel.2018.03.006 |

| [13] |

WU J S, FU G.

Modelling aboveground biomass using MODIS FPAR/LAI data in alpine grasslands of the Northern Tibetan Plateau[J]. Remote sensing letters, 2018, 9(2): 150-159 DOI:10.1080/2150704X.2017.1407045 |

| [14] |

欧阳志云, 张路, 吴炳方, 等.

基于遥感技术的全国生态系统分类体系[J]. 生态学报, 2015, 35(2): 219-226.

|

| [15] |

张磊, 吴炳方, 李晓松, 等.

基于碳收支的中国土地覆被分类系统[J]. 生态学报, 2014, 34(24): 7158-7166.

|

| [16] |

HUTCHINSON M F.

Interpolation of rainfall data with thin plate smoothing splines-part Ⅰ:two dimensional smoothing of data with short range correlation[J]. Journal of geographic information ang decision analysis, 1998, 2(2): 139-151 |

| [17] |

WEI S G, DAI Y J, LIU B Y, et al.

A soil particle-size distribution dataset for regional land and climate modelling in China[J]. Geoderma, 2012, 171-172: 85-91 DOI:10.1016/j.geoderma.2011.01.013 |

| [18] |

BRYAN B A, GAO L, YE Y Q, et al.

China's response to a national landsystem sustainability emergency[J]. Nature, 2018, 559(7713): 193-204 DOI:10.1038/s41586-018-0280-2 |

| [19] |

KENNEDY C M, MITEVA D A, BAUMGARTEN L, et al.

Bigger is better:improved nature conservation and economic returns from landscapelevel mitigation[J]. Science advances, 2016, 2(7): e1501021 DOI:10.1126/sciadv.1501021 |

| [20] |

FRANK E G, SCHLENKER W.

Balancing economic and ecological goals[J]. Science, 2016, 353(6300): 651-652 DOI:10.1126/science.aaf9697 |

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11