居民住户是能源消费的重要主体。从全球来看,居民的能源消费达到全球的1/5 [1]。从国内来看,我国的居民能源消费量在全国能源消费总量中同样占据着重要地位。根据《中国统计年鉴》可知,2015年我国居民生活的直接能源消耗量达到全国的11.7%(间接能源消耗比重则更大)。因此,为实现能源消费和能源生产革命,积极发展绿色经济,应尽量减少家庭部门中居民的能源消费[2]。

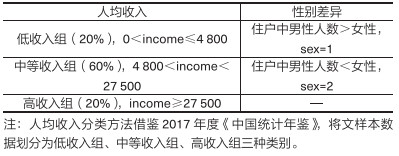

当前,电力消费已经取代煤炭成为我国居民能源消费的主要部分。随着经济的快速发展,居民生活水平和生活质量得到相应提高,居民的能源消费结构发生了巨大变化。图 1显示,1983年—2015年煤炭消费比重直线下降,电力消费比重快速攀升,自2011年以来电力已取代煤炭成为居民能源消费中占比最大的能源。随着城市化进程的快速发展,居民电力消费量的这种上升趋势将不断持续。

|

图 1 1983—2015年我国居民各类生活能源消耗变化情况 数据来源:根据2017年度《中国统计年鉴》中的相关数据整理。 |

提高能源效率是减少能源消费的重要措施[3],政府通过立法、技术创新、财政政策以及政府规划目标等一系列措施积极改善能源效率,以期减少电力消耗总量。然而,居民的电力消费并未得到有效控制,主要表现为居民电力消费增速回落较慢,以及居民家用电器增长率的持续攀升。《中国统计年鉴》显示,1986年以来居民电力消费增长率在5%~15%持续波动,2014年出现历史最低增长点,2015年又有所反弹(图 2)。此外,2016年居民平均每百户洗衣机、电冰箱、空调的拥有量同比增长分别达到3.94%、5.06%、11.53%,均高于2014年的同比增长率。

|

图 2 1986—2015年我国居民电力消费增长率 |

可见能源效率的提高往往无法完全实现预期节能效果,会有部分节约的能源被新增能源消费所抵消。这是因为能源效率的提高降低了消费者的能源消费成本,进一步扩大了居民能源需求,导致新一轮的能源消费增长。这种削减节能效果的现象被广泛称为能源的“回弹效应”[4]。因此,减少居民能源消费不可忽视“回弹效应”的存在。

考虑到有效减少居民的能源消费量在全国乃至全球绿色发展进程中的凸显作用,本文以我国居民住户的用电消费为研究对象,考察其回弹效应规模以及回弹效应的影响因素。本文不仅有助于解释当前能源消耗持续波动的现象,还有助于我国制定有针对性的能源政策以加强节能效果,对于当前节能政策的制定和完善,以及建设“绿水青山”的生态文明都具有重要的现实意义。

1 文献综述回弹效应(Rebound Effect,RE)的研究始于19世纪英国经济学家杰文斯在《The Coal Question》一书中提出的“杰文斯悖论”(Jevons Paradox)。20世纪以来,回弹效应受到了学术界的广泛关注。Berkhout等[5]首次对回弹效应定义进行了系统的研究,并对回弹效应做了以下定义:技术进步带来生产效率的提高,导致单位服务成本下降,从而增加额外的能源消耗,这一额外增加的部分就是回弹效应。

随后,Saunders按照回弹效应的规模大小对其进行了详细的分类与解释:①当RE < 0时,为超级节能效应。此时能源效率的提高使得实际能源节约量超出预期,对可持续发展具有积极作用。②当RE=0时,为零回弹效应。在这种情况下,实际能源节约量恰好为预期节约量,能源效率提高后无新增能源需求。③当0 < RE < 1时,为部分回弹效应。如果回弹效应为a%,表明能源效率提高后新增能源为预期节约量的a%,实际节能效果仅达到(1-a%)。④当RE=1时,为充分回弹效应。此时能源效率的提高恰好使得预期节约能源全部被新增的能源消耗抵消。⑤RE > 1时,为“回火效应”(Back Fire),表明能源效率提高后新增能源消耗超过能源节约量,节能政策不仅没有起到节约能源的作用,反而增加了能耗压力,与政策目的相背离。

目前,国内外关于居民住户电力消费的回弹效应研究成果较为丰富,学者们通过估算回弹效应的强度,以期引起政府对“回弹效应”的关注,并采取有效措施削弱回弹效应。然而由于研究方法和样本数据的差异,各国家庭电量消费的回弹效应各不相同。总体来看,发达国家的回弹效应较小,而我国的居民电量消费的回弹效应则基本表现出“强回弹效应”现象,甚至出现“回火效应”。英、美两国的居民用电回弹效应较小,如Chitnis和Sorrell [7]的估算结果为41%,Miller和Alberini [8]估算得到的回弹效应在20%~80%。与之相比,我国居民的电量消费存在明显的“强回弹效应”现象。整体来看,Zhang和Peng[9]、Wang等(2016)[10]通过不同计量方法的测算,一致认为我国居民用电回弹效应基本维持在70%,呈现出“强回弹效应”现象。具体到家用电器,Yu等[11]测算了北京家庭主要家用电器的回弹效应,发现空调、洗衣机和微波炉的直接回弹效应分别高达60.76%、106.81%、100.79%。不仅洗衣机和微波炉出现了“回火效应”,Lin和Liu [12]也发现了“回火效应”的存在,估计结果显示,居民电价改革前后回弹效应程度分别达到165.22%和132.3%。

回弹效应对能源效率政策的冲击使得一些学者逐渐开始研究影响回弹效应的因素。Zhang和Peng [9]采用门槛回归模型估计省际面板数据,发现人均GDP对各省份居民电力消费的回弹效应有显著的负向影响,而各省份的降温度日以及降雨量的增长则会增加回弹效应。Lin和Liu [13]发现家庭私人交通的回弹效应随居民收入的增加而减小。Galvin [3]发现了性别差异对德国科隆公共交通的回弹效应有显著影响,主要表现为女性上班族的回弹效应高于男性。

综上所述可知,学术界已对回弹效应的定义和种类达成共识,关于家庭部门电力消费的回弹效应的估算成果也较为丰富,但在居民用电回弹效应及回弹效应影响因素方面尚待深入研究,主要表现在:①现有文献对回弹效应的测算主要从省际层面考虑,较少从居民住户调查的视角对回弹效应进行分析;②多数文献研究了回弹效应的规模,但估算回弹效应的规模仅仅是研究的起点,深入探讨回弹效应影响因素的文献较为少见。鉴于此,本文在已有研究的基础上,进行以下两方面的创新探索:①CGSS数据库,从居民住户调查的微观视角估算居民电力消费的回弹效应规模;②在原有模型上加入人均收入与性别差异两个分组变量,深入探讨居民能源回弹效应的影响因素,以期为居民的节能政策制定提出更具针对性的政策建议。

2 数据来源和研究方法 2.1 数据来源本研究使用由中国人民大学联合全国各地的学术机构共同开展的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据。CGSS数据库自发布以来已成为学者进行微观研究的重要参考数据库。在社会保障满意度[14]、公众环境行为[15]、性别工资差距[16]、政治资本代际传递[17]、居民煤炭消费[18]等方面都得到了广泛应用。

由于该项调查数据更新较快(目前已公开公布2015年的调查数据)、样本数量多、指标全面(每年对全国各地1万多户家庭进行抽样,共分为七大模块)、抽样科学(四级分层随机抽样)、各省份数据分布均匀,具有普遍性和可研究性,且能够满足本文社会人属性与居民家庭电量消费相结合的研究主题,所以本文选取2015年度调查问卷(居民问卷)中A部分和E部分关于社会人口属性和居民家庭电量消费的数据进行研究(这也是郑新业等发布的中国家庭能源消费调查数据的一部分[19])。由于数据通过调查员入户访问获得,关键变量“居民用电消费总量”与“平均电价”缺失值较多,基于数据的可得性与一致性原则,剔除含有变量缺失值的样本,共获得28个省份(不含西藏、新疆和海南)的1969个有效样本。

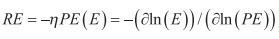

2.2 能源回弹效应的估算方法Berkhout等[5]认为,回弹效应可用能源服务和能源需求关于能源效率的两个弹性来表示:一是能源服务(S)对能源效率(ε)的弹性,以ηε(S)表示;二是能源需求(E)对能源效率(ε)的弹性,以ηε(E)表示。他们将能源服务需求对能源效率的弹性(ηε(S))视为一种估算回弹效应值大小的方法。

然而大多数研究并没有采用ηε(S)或者ηε(E)来衡量回弹效应,而是选择另外三种价格弹性之一估算回弹效应:①能源服务(S)对能源服务成本(PS)的弹性,用ηPS (S)表示;②能源服务(S)对能源价格(PE)的弹性,用ηPE(S)表示;③能源需求(E)对能源价格(PE)的弹性,用ηPE(E)表示。其中能源服务、能源价格以及能源效率的关系可表示为PS = PE/ε。在外生性及对称性的假设条件下(①能源效率不受能源价格变化的影响,ηPE(ε) = 0;②消费者对能源价格下跌和能源效率提高的反应相同),ηPS (S)、ηPS (S)、ηPE(E)的负值均可以看作ηε(S)的近似值,用来衡量回弹效应。

直观上看,能源回弹效应是指能源效率提高1%引起的额外能源服务需求的变化率。由于能源消耗(E)与能源价格(PE)的数据比能源服务(S)和能源效率(ε)的数据更易获得且误差较少,基于数据的可得性原则,弹性的测度较多选用能源消耗(E)与能源价格(PE)的数据,因此回弹效应大多采用-ηPE(E)估算。这一思路也被国内学者广泛采用,即使用能源价格弹性系数表征能源回弹效应,如王兆华和卢密林[20]、薛丹[21]、Wang等[22],Zhang等[10]、Wang等[11]等都采用了此研究思路。具体推导过程参见文献[20]。本文也将采用上述方法测算我国居民电力消费的回弹效应(PE),具体公式如下:

|

(1) |

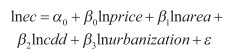

本文基于Du等(2017)[23]的研究,构建如下双对数模型作为基础模型:

|

(2) |

式(2)中,被解释变量为ec,表示居民家庭电量消费(单位:度)。解释变量为price,表示居民平均电价(单位:元/度),根据平均每月电费支出除以平均每月用电度数得到(剔除了电价高于1的异常值样本)。式(2)中的其余变量为控制变量,area表示居民住房的套内建筑面积(单位:米2);cdd为一年内家庭采用空调制冷的总时长(单位:月);urbanization为城市化,其中农村家庭取值为1,城市家庭取值为2。α0为常数项;β0、β1、β2、β3为待估参数,β0为电价的弹性系数,表示在控制住房面积、制冷天数以及城市化等因素的情况下,电价下降100%会引起居民电量消费相应地增加|β0| × 100%,即|β0| × 100%可表示居民电量消费的回弹效应规模;ε为随机误差项。

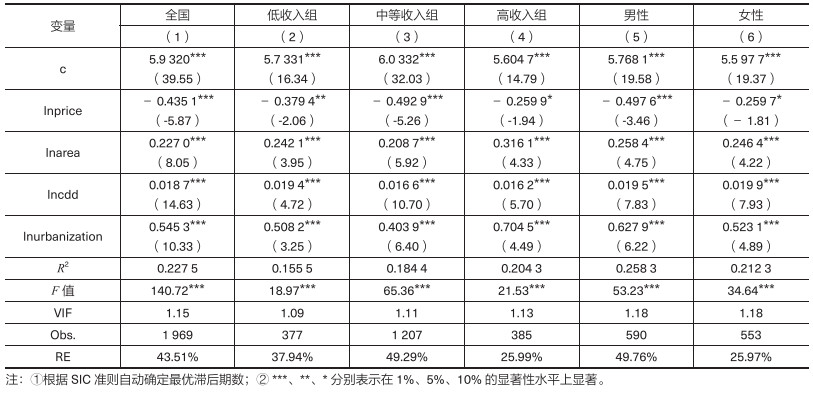

2.4 能源回弹效应影响因素模型现有研究多以回弹效应的测算为主,研究回弹效应影响因素的文献则相对缺乏。本文在模型(1)的基础上,分析“人均收入”与“性别差异”对居民电力消费回弹效应的影响效果。考虑到“人均收入”与“性别差异”均为类别变量,自变量和因变量为连续变量,因此我们使用分组回归的方法,探讨“人均收入”与“性别差异”对居民住户电力回弹效应的影响效果。“人均收入”与“性别差异”的分类标准见表 1。

| 表 1 “人均收入”与“性别差异”的分类 |

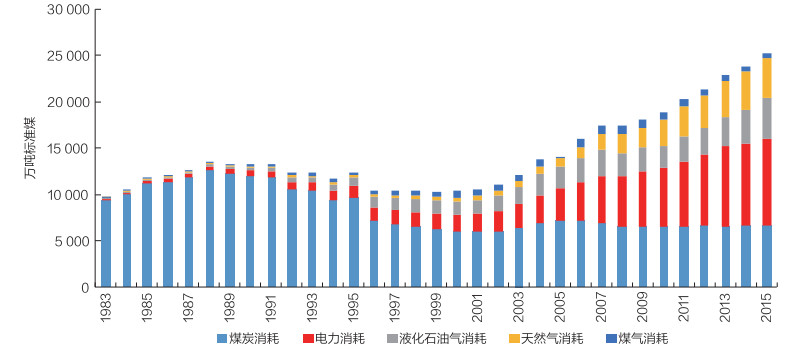

考虑到截面数据可能存在异方差,本文采用具有异方差稳健标准误差的普通最小二乘(OLS)进行估计。首先采用该方法估算居民用电的回弹效应,详细结果如表 2第(1)列所示。

| 表 2 模型回归结果 |

表 2显示,居民的用电消费存在部分回弹效应。电价弹性系数为-0.4351且在1%的显著性水平上显著,因此居民能源消费的回弹效应值为43.51%,表明当用电效率提高时,较低的用电成本刺激了居民新增用电需求的增长,导致预期节电量的43.51%被新增用电需求抵消,实际节电效果仅达56.49%。可见提高能源效率虽然有助于抑制能源消费的增长,但距预期的节能效果尚有一定距离,该现象需引起政策制定者的重视。

此外,控制变量中住房面积、制冷天数以及城市化均对居民电量消费有显著的正向影响。其中,城市化对居民电量消费量的影响程度最大,住房面积的影响次之,制冷天数的影响最小。城市化对居民电量消费量的影响系数达到0.5453,在1%的显著性水平上显著,表明城市家庭电量消费高于农村家庭;住房面积对中国居民电量消费量的影响为0.2270,同样在1%的显著性水平上显著,说明宽敞的住宅往往伴随着较高程度的用电需求;制冷天数是控制变量中对居民电量消费量影响最小的变量,系数仅为0.0187,但在1%的显著性水平上显著,可见制冷时长对居民电量消费量有显著的正向影响,但其程度远不如城市化和住房面积。这可能是因为制冷时长影响家庭用电的途径较少,调查数据中制冷时长仅通过空调一种家用电器影响居民用电量,而城市化和住房面积却会影响家庭用电的方方面面(照明、各种家用电器等)。

3.2 人均收入对居民电力消费回弹效应的影响不同收入群体对能源需求存在差异,导致不同收入群体可能会具有不同的能源回弹效应[24]。因此,本文将基于上文基础模型检验“人均收入”对居民用电回弹效应的影响作用。

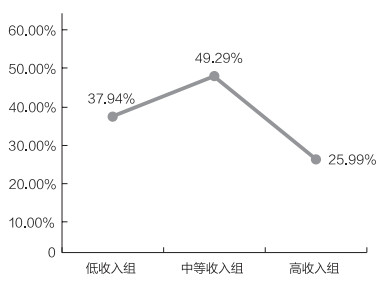

表 2第(2)至(4)列显示,人均收入水平对居民能源消费回弹效应具有显著的影响作用。具体表现为:①低收入组、中等收入组以及高收入组的家庭均存在显著的部分回弹效应,家庭电价弹性系数分别为-0.3794、-0.4929以及-0.2599,在5%、1%和10%的显著性水平上显著。根据回弹效应定义与估算方法可知,低收入组、中等收入组、高收入组家庭用电回弹分别为37.94%、49.29%、25.99%。②人均收入对居民能源消费回弹效应的影响作用呈现出倒V型趋势(图 3):随着人均收入从低收入组向中等收入组递增,回弹效应相应增加,当人均收入迈入高收入行列后,回弹效应又呈现出显著的下降趋势。

|

图 3 人均收入对居民能源消费回弹效应的影响 |

虽然本文发现人均收入水平对回弹效应具有显著影响,与Lin和Liu [12]的观点较为一致,但收入对回弹效应的具体影响趋势与上述学者的研究成果有所不同,上述学者认为回弹效应随收入的增加而减少,而本文发现人均收入对居民用电消费回弹效应的调节作用呈现倒V型趋势。回归结果显示,低收入家庭用电回弹效应较低,我们认为这主要是收入水平限制导致的。收入水平的提高是促进家电拥有量不断增长的主要因素[25],受收入水平限制,低收入家庭的家电拥有量相对较少。CGSS调查数据显示,低收入组家庭计算机、烘干机的拥有量均不到中等收入组的一半,洗衣机、电视机等日常家电拥有量也不及中等收入家庭,因此即使单位用电成本下降,较少的家电拥有量注定其能源消费量的增长空间有限,所以回弹效应较低。随着经济发展,居民人均收入持续增加,进入中等收入阶段后居民逐渐摆脱收入限制,家电拥有量不断增加,用电需求得到较大满足,因此,在用电成本下降以及家庭内部耗电设备数量快速增长的双重推动下,中等收入家庭的回弹效应快速攀升,达到49.29%。此外,回归结果显示,高收入家庭电量消费的回弹效应较小,一方面,高收入家庭家电数量趋于饱和且价格敏感度较低[26],日常电力消费趋于稳定;另一方面,因为高收入家庭有较高的时间机会成本,家庭照明、烹饪等方面的耗电量可能小于中、低收入组;还有一个原因便是高收入家庭受教育程度普遍较高[27],高水平的教育越高导致其环境认知水平越高、环境责任意识越强,从而实施更多低碳减排行为[28]。

3.3 性别差异对我国居民电力消费回弹效应的影响计划行为理论指出:性别是影响个人最终行为意向和行为的重要因素之一。在传统性别差异社会化中,女性承担着家庭照顾者的角色,具有更多的环境友好行为[29],如更加关注家庭用电情况等[30]。据此,本文进一步开展了性别差异对居民用电消费回弹效应的影响研究。

由表 2第(5)、(6)列可知,性别差异对居民能源消费的回弹效应有显著影响,男性能源消费回弹效应明显高于女性。“男性较多家庭组”与“女性较多家庭组”的电价弹性系数分别为-0.4976和-0.2597,在1%和10%的显著性水平上显著,表明“男性较多家庭组”有49.76%的能源节约量被新增能源需求量所抵消,而“女性较多家庭组”的能源节约量仅25.97%被抵消,“女性较多家庭组”的能源节约效果较好。对此,本文认为主要存在以下两方面原因:一是男性节能意识较为薄弱,在家庭能源消耗方面表现出较大的随意性;二是女性愿意在家庭节能方面倾注更多的关注,她们不仅具有较高的节能意识,而且愿意在家庭能源管理方面花费更多的精力,这促使她们成为优秀的家庭能源管理者[31]。因此,在女性成员较多的家庭中,女性作为能源消费的主要决策者,其较高的节能意识使得整个家庭的能源消费控制在合理范围内,用电成本下降并不会造成其家庭电力消耗的大幅增长。造成男性用电回弹效应高于女性的另一个原因是双方在休闲活动方面的差异,男性休闲机会多于女性,且休闲活动类型容易增加家庭电力负担。受家庭分工与角色的影响,女性在家务和照顾后代上花费的时间多于男性,导致其休闲机会和休闲时间较少;而对于休闲时间的支配,女性更乐于开展社交活动,男性则更倾向于进行体育锻炼和上网活动[32]。CGSS调查数据显示(表 3),“男性较多家庭组”使用计算机、电视机以及洗衣机三种家用电器的时间均高于“女性较多家庭组”,尤其是使用计算机的时间(平均每天比“女性较多家庭组”多12.33分钟),虽然作为新兴的家用休闲电器,计算机的使用总时长不及电视机,但从性别差异来看可明显发现男性对计算机使用的热衷,这一行为增加了家庭电量消费。

| 表 3 家用电器使用时间的男女性别差异(单位:分钟/天) |

本文基于我国综合社会调查数据,采用双对数模型测算了居民用电的回弹效应,并通过分组回归法分析了影响居民用电回弹效应的因素,得到以下结论:

第一,居民的用电消费存在部分回弹效应,用电效率提高时,预期节电量的43.51%被新增用电需求抵消,实际节电效果仅达56.49%。住房面积、制冷天数以及城市化均对居民电量消费有显著的正向影响。其中,城市化对居民电量消费量的影响最大,住房面积的影响次之,制冷天数的影响最小。第二,收入水平对居民电力消费回弹效应具有显著的影响作用。低收入组、中等收入组以及高收入组的家庭均存在回弹效应,人均收入对居民能源消费回弹效应的影响作用呈现倒V型趋势。第三,性别差异对居民用电的回弹效应存在显著影响。男性消费者的用电回弹效应明显高于女性消费者。

根据上述研究结论,本文提出以下三点政策建议,以减少居民电力消费的回弹效应,强化节约能源的政策效果:

第一,重视回弹效应对能源效率政策效果的削弱作用。政府在制定能效政策时,不仅需要考虑提高能源效率对节约能源的积极作用,还要结合居民家庭特征的异质性,将回弹效应的削弱作用考虑在内,以免高估居民住户的实际节能效果。

第二,在重视回弹效应的基础上,充分考虑居民家庭收入水平的差异,减缓能源回弹对技术进步造成的节能效果的影响。中低收入家庭生活必需类电器使用频率较高,故制定能源管理和经济政策时,应考虑到社会福利最大化的因素。在保证中低收入家庭生活质量和日常电器消费的前提下,一方面应促进经济持续增长、优化税收结构、调整收入分配、完善社会保障机制,进一步提高居民可支配收入水平;另一方面应加强环境责任宣传力度,提高环境认知水平,优化阶梯电价体系,科学引导不同收入居民的环境意识。

第三,回弹效应存在男女性别差异,减少男性回弹效应可从家庭内部的影响及鼓励户外活动两方面入手。我们发现由于家庭分工与角色的不同,女性对家庭能源消费的关注度更高,因此在开展节能减排教育时,可适当鼓励女性主动影响并改善男性的家庭能源消费习惯。

| [1] |

BROUNEN D, KOK N, QUIGLEY J M.

Energy literacy, awareness, and conservation behavior of residential households[J]. Energy economics, 2013, 38: 42-50 DOI:10.1016/j.eneco.2013.02.008 |

| [2] |

LIU W L, SPAARGAREN G, HEERINK N, et al.

Energy consumption practices of rural households in north China:Basic characteristics and potential for low carbon development[J]. Energy policy, 2013, 55: 128-138 DOI:10.1016/j.enpol.2012.11.031 |

| [3] |

GALVIN R.

The rebound effect, gender and social justice:A case study in Germany[J]. Energy policy, 2015, 86: 759-769 DOI:10.1016/j.enpol.2015.08.026 |

| [4] |

SCHIPPER L.

On the rebound:the interaction of energy efficiency, energy use and economic activity. An introduction[J]. Energy policy, 2000, 28(6-7): 351-353 DOI:10.1016/S0301-4215(00)00029-X |

| [5] |

BERKHOUT P H G, MUSKENS J C, VELTHUIJSEN J W.

Defining the rebound effect[J]. Energy policy, 2000, 28(6-7): 425-432 DOI:10.1016/S0301-4215(00)00022-7 |

| [6] |

SAUNDERS H D.

Fuel conserving (and using) production functions[J]. Energy economics, 2008, 30(5): 2184-2235 DOI:10.1016/j.eneco.2007.11.006 |

| [7] |

CHITNIS M, SORRELL S.

Living up to expectations:Estimating direct and indirect rebound effects for UK households[J]. Energy economics, 2015, 52(S1): S100-S116 |

| [8] |

MILLER M, ALBERINI A.

Sensitivity of price elasticity of demand to aggregation, unobserved heterogeneity, price trends, and price endogeneity:Evidence from U.S. Data[J]. Energy policy, 2016, 97: 235-249 DOI:10.1016/j.enpol.2016.07.031 |

| [9] |

ZHANG Y J, PENG H R.

Exploring the direct rebound effect of residential electricity consumption:An empirical study in China[J]. Applied energy, 2017, 196: 132-141 DOI:10.1016/j.apenergy.2016.12.087 |

| [10] |

WANG Z H, HAN B, LU M L.

Measurement of energy rebound effect in households:Evidence from residential electricity consumption in Beijing, China[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2016, 58: 852-861 DOI:10.1016/j.rser.2015.12.179 |

| [11] |

YU B Y, ZHANG J Y, FUJIWARA A.

Evaluating the direct and indirect rebound effects in household energy consumption behavior:A case study of Beijing[J]. Energy policy, 2013, 57: 441-453 DOI:10.1016/j.enpol.2013.02.024 |

| [12] |

LIN B Q, LIU X.

Electricity tariff reform and rebound effect of residential electricity consumption in China[J]. Energy, 2013, 59: 240-247 DOI:10.1016/j.energy.2013.07.021 |

| [13] |

LIN B Q, LIU X.

Reform of refined oil product pricing mechanism and energy rebound effect for passenger transportation in China[J]. Energy policy, 2013, 57: 329-337 DOI:10.1016/j.enpol.2013.02.002 |

| [14] |

项凯标, 蒋小仙.

社会保障满意度上升后, 创业意愿会更强吗?——基于CGSS2015数据的实证分析[J]. 科学决策, 2018(7): 22-44.

|

| [15] |

王晓楠.

经济发展、环境污染交织下的公众私域环境行为的逻辑[J]. 干旱区资源与环境, 2018(11): 1-8.

|

| [16] |

赫翠红, 李建民.

技术进步、研发投入与性别工资差距——基于CGSS数据的实证分析[J]. 贵州财经大学学报, 2018(5): 44-54.

DOI:10.3969/j.issn.1003-6636.2018.05.006 |

| [17] |

赵万里, 李谊群.

中国政治资本的代际传递——基于CGSS2006数据的实证研究[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2018(5): 16-21.

|

| [18] |

魏楚, 王丹, 吴宛忆, 等.

中国农村居民煤炭消费及影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(9): 178-185.

|

| [19] |

郑新业, 魏楚, 秦萍, 等. 中国家庭能源消费研究报告(2014)[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

|

| [20] |

王兆华, 卢密林.

基于省际面板数据的中国城镇居民用电直接回弹效应研究[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(7): 1678-1686.

|

| [21] |

WANG Z H, LU M L, WANG J C.

Direct rebound effect on urban residential electricity use:An empirical study in China[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2014, 30: 124-132 DOI:10.1016/j.rser.2013.09.002 |

| [22] |

薛丹.

我国居民生活用能能源效率回弹效应研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2014, 50(2): 348-354.

|

| [23] |

DU L M, GUO J, WEI C.

Impact of information feedback on residential electricity demand in China[J]. Resources, conservation and recycling, 2017, 125: 324-334 DOI:10.1016/j.resconrec.2017.07.004 |

| [24] |

MOSHIRI S, ALIYEV K.

Rebound effect of efficiency improvement in passenger cars on gasoline consumption in Canada[J]. Ecological economics, 2017, 131: 330-341 DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.09.018 |

| [25] |

林伯强, 刘畅.

收入和城市化对城镇居民家电消费的影响[J]. 经济研究, 2016(10): 69-81, 154-154.

|

| [26] |

SMALL K A, VAN DENDER K.

Fuel efficiency and motor vehicle travel:the declining rebound effect[J]. The energy journal, 2007, 28(1): 25-51 |

| [27] |

李卫兵, 陈妹.

收入对居民环境意识的影响:绝对水平和相对地位[J]. 当代财经, 2017(1): 16-26.

|

| [28] |

聂伟.

环境认知、环境责任感与城乡居民的低碳减排行为[J]. 科技管理研究, 2016, 36(15): 252-256.

DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2016.15.043 |

| [29] |

龚文娟.

中国城市居民环境友好行为之性别差异分析[J]. 妇女研究论丛, 2008(6): 11-17.

|

| [30] |

BROUGH A R, WILKIE J E B, MA J J, et al.

Is eco-friendly unmanly? The green-feminine stereotype and its effect on sustainable consumption[J]. Journal of consumer research, 2016, 43(4): 567-582 DOI:10.1093/jcr/ucw044 |

| [31] |

PERMANA A S, AZIZ N A, SIONG H C.

Is mom energy efficient? A study of gender, household energy consumption and family decision making in Indonesia[J]. Energy research & social science, 2015, 6: 78-86 |

| [32] |

许晓霞, 柴彦威.

北京居民日常休闲行为的性别差异[J]. 人文地理, 2012(1): 22-28.

DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.01.005 |

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11