2. 生态环境部环境工程评估中心, 北京 100012;

3. 复旦大学环境科学与工程系, 上海 200433;

4. 德国莱比锡大学地理研究所, 莱比锡 04103

2. Appraisal Center for Environment and Engineering, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100012, China;

3. Department of Environmental Science and Engineering, Fudan University, Shanghai 200433, China;

4. Institute of Geography, University of Leipzig, Leipzig 04103, Germay

生态文明建设背景下的中国环境问题备受各界关注。环境影响评价(简称环评,EIA)作为环境管理的重要制度工具,亟需借鉴国外先进模式实现改革和完善。英国是最早开展环评的国家之一,在制度设计、实践应用和理论建构方面积累了大量的经验,值得中国借鉴。但是由于中、英两国在政治制度、经济水平、制度构建、历史脉络等诸多方面存在差异,具体制度的构建或引入受特定背景或事件的影响各有侧重。现有的中文文献对英国环评制度的介绍更多是静态分析,停留在描述和总结层面。因此,需采用历史演进的制度分析视角来剖析制度的总体特征及深层次的驱动因素,为本土化学习和经验借鉴提供更加科学的支撑。本文从制度演进视角分析英国环评制度的演进历程及主要特征,然后与中国环评制度特征进行比较分析,进而提出适合中国国情的制度完善建议。

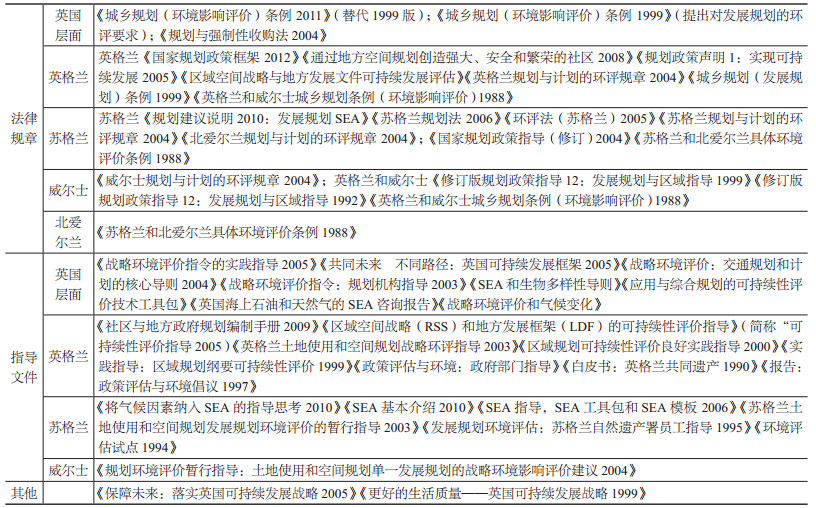

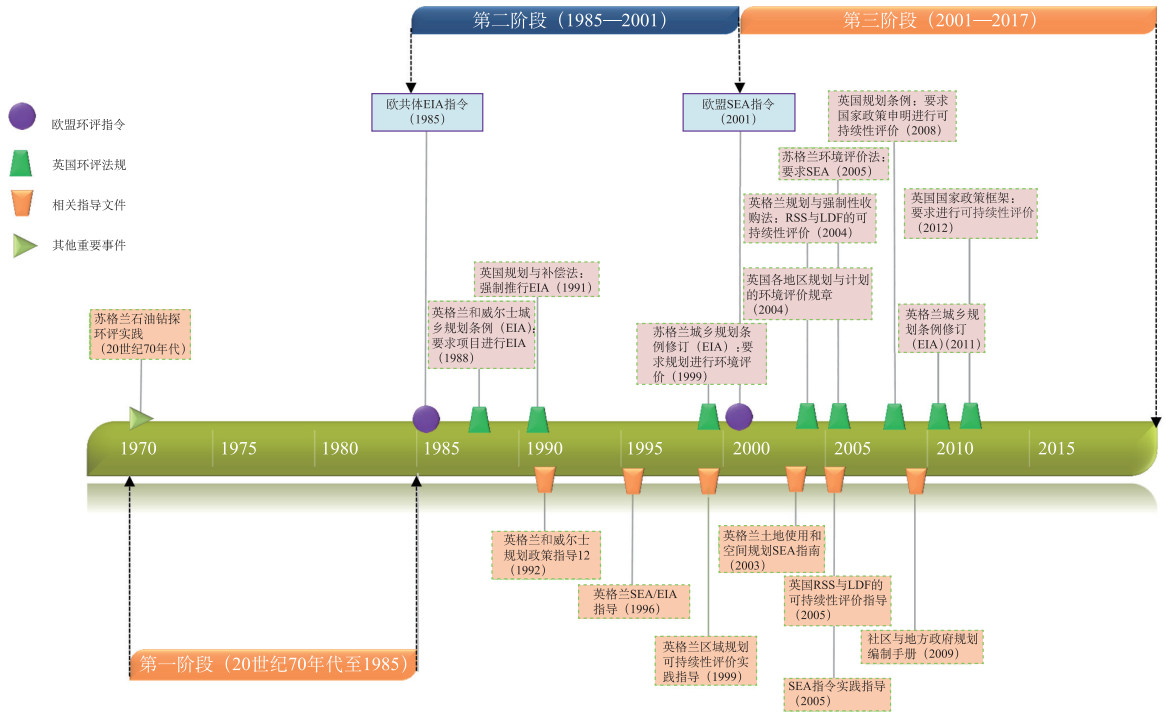

1 英国环境评价制度演进历程英国是最早开始进行环评实践和研究的国家之一,经历了“环境影响评价”“可持续性评价”“战略环境评价”交织演进的过程。本研究将英国环评制度演进历程分为三个主要历史阶段。不同阶段的经济发展水平、公众环保意识、相关政策环境、重要政治事件等对环评制度的演进具有不同的作用和影响。同时,不同行动者(如专家、学者、政府官员、政治家)因其拥有的权力和扮演的角色不同,对现存的环评制度、所处的社会背景以及环评实践效果都有不同的认知、反思和战略判断,这对制度演进也起着重要作用。图 1为英国环评制度演进时间线。

|

图 1 英国环评制度演进时间线 |

受高速工业化和城市化发展的影响,英国政府和民众对于环境问题的重视普遍早于其他欧美国家。早在20世纪60年代中期,英国政府就要求大型工程建设和石油、天然气和化工等大规模特定项目提供环境成本—收益分析报告。20世纪70年代,苏格兰的石油钻探活动激发了英国对环评的探索。北海石油和天然气的发现以及为预防其大规模的建设开发对当地自然和生态环境造成破坏,环评进入正式的实践应用[1]。20世纪70年代中后期和80年代初期,学术界对环评的方法学做了大量的研究[2, 3],但是没有太多的指导文件或者法规出台。

1.2 第二阶段(1985—2001)环评制度化 1.2.1 欧共体《EIA指令1985》——开启了英国环评制度化的进程1985年的欧共体EIA指令开启了英国环评制度化的进程。经过最初一段时间的消极抵制和观望之后,英国接受了该指令,并于1988年7月15日在英格兰和威尔士正式施行《英格兰和威尔士城乡规划条例(环境影响评价) 1988》,1988年英国规划体系是否需要引入环评的争论就此停息。同年,苏格兰和北爱尔兰颁布了《苏格兰和北爱尔兰具体环境评价条例1988》。值得注意的是,英国没有颁布单独的法规或者条例去执行《EIA指令1985》,而是将EIA纳入规划体系中。当时的英国尚存一些突出的环境问题,包括酸雨、郊区城市化导致的环境衰退、核泄漏的风险,同时面临绿带保护、岛屿生物多样性维持与刺激经济复苏的矛盾,现代农业发展对环境敏感区的破坏等问题[4]。这些政治、经济和环境冲突的复杂背景使环评的引入既显迫切,又有些不合时宜。1985—2001年,《城乡规划环境影响评价条例1988》经历了1999年和2000年的两次修订。1991年,英国的《规划与补偿法1991》明确规定EIA在英国全境具有强制性。

| 表 1 英国环评制度相关文件汇总 |

继1988年环评在英国开启制度化进程后,政策、规划和计划层面的环评进行了大量的实践和学术讨论。在1985—2001年,虽然没有相关的法规条例要求执行战略环评,但是由于实践需求,大量实践指导、导则和政策文件得以问世。英格兰的《白皮书:英格兰共同遗产1990》首次强调了在政策制定中考虑环境影响的必要性。适用于英格兰和威尔士地区的《规划政策指导12:发展规划与区域指导1992》,则建议地方规划和区域空间策略考虑规划的环境影响,这些都标志着英格兰和威尔士针对发展计划的环评的开始。相应的指导文件包括适用于英国全境的《发展规划的环境评估实践指导1993》,适用于英格兰地区的《SEA与EIA指导1996》《实践指导:区域规划纲要可持续性评价1999》《区域规划可持续性评价良好实践指导2000》,以及适用于苏格兰地区的《环境评估试点1994》和《发展规划环境评估:苏格兰自然遗产署员工指导1995》。1999年,《修订版规划政策指导12:发展规划与区域指导1999》增加了地方规划当局(LPA)的责任,以评估其发展计划对环境的影响。

这些指导文件和相关政策逐步将环评及可持续性评价(Sustainability Appraisal,简称“SA”)纳入英国地方层面(发展规划)和区域层面(区域规划)的政策、规划和方案中,产生了大量的实践成果。由于英国是判例法系[5],不断积累的有关环评的判决案例为成文法规条例的持续修订和日臻完善提供了翔实的依据,实现了一种渐进式的环评制度建构。

1.3 第三阶段(2001—2017)战略环评制度化 1.3.1 欧盟《SEA指令2001》——开启了英国战略环评制度化的进程欧盟《战略环评指令2001》的出台标志着英国战略环评制度化的正式开启。2002年5月英国的规划责任转移至副首相办公室(Office of Deputy Prime Minister, ODPM),由副首相直接领导。经过一段时间的讨论,英国各区域(英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰)陆续发布了一系列规章——《规划与计划的环评规章2004》,根据各自的情况来转置和执行欧盟《SEA指令2001》,一年后苏格兰又出台了自己的《环评法2005》,替代《规划与计划的环评规章2004》。这些规章并不是重复欧盟《战略环评指令2001》或者具体化,而是根据各自的现实需求进行制度创新,例如,对责任机构、咨询机构、时间设定以及其他相关咨询等的具体规定,这符合欧盟环评制度设定的弹性转置原则。

1.3.2 可持续性评价制度化——与战略环评一起融合到规划体系可持续性评价和英国规划体系的融合是在特定的社会、政治背景下产生的。1997—2007年,以时任首相托尼·布莱尔为首的英国工党大力推进现代化议程,这对规划体制改革产生了巨大而又深远的影响,并影响了可持续性评价的实践。有学者指出,工党时期地方政府的现代化治理从规划视角来看是寻求更加明确的可持续发展观,而可持续发展的理念和模式从20世纪90年代以来在世界范围内已经产生了广泛的市场(至少在理念和口号层面) [6]。因此,工党把提高经济竞争力、增加就业和可持续发展融合在一起,并通过“可持续社区议程”的政治标语推广到社会各个角落,以获得广大公众的支持。2004年“可持续社区议程”通过《规划与强制性收购法》开始得到全面的贯彻和落实。

基于《规划与强制性收购法》,英格兰和威尔士地区的城乡规划体系完成了一系列改革。由于对规划低效、冗杂、狭窄、不包容等方面的批评,国家规划指导被精简为规划政策声明(Planning Policy Statements),县议会层次上的结构规划被取消,只负责废弃物和矿物规划,空间规划和地方发展框架开始在地方和区域层级发挥统筹作用[7]。针对调整后的规划体系,《规划与强制性收购法2004》首次正式要求区域规划主管部门必须对“区域空间战略”(Regional Spatial Strategies, RSSs)草案中所提规划方案进行影响评价,并提交可持续评价报告。同样,地方规划主管部门也必须对所有的“地方发展规划文件”进行可持续性评价,并提交评价报告。2008年11月26日生效的《规划法案2008》中正式要求“国家政策申明”必须在国务秘书的主持下进行可持续性评价。至此,可持续性评价在地方、区域和国家三个层面实现了与规划体系的法定融合。

由于同年的《规划与计划的环评规章2004》转置了欧盟SEA指令,是否需要分开编制可持续性评价和战略环评在当时是一个普遍的担忧。对此,2004年的《规划政策声明12》给予了阐述:

可持续性评价应充分纳入欧洲战略环境评估指令的要求。如果“可持续发展评估”按照“SEA指令实践指导”和“规划制定手册”的指导方针进行,则无需再进行单独的战略环评。

虽然《规划政策声明12》被后出台的《国家规划政策框架2012》取代,但上述声明依然有效。

值得注意的是,SA的程序、步骤和评价内容基本沿袭了SEA相关技术导则的框架,并将评价的维度从环境扩展到经济、社会、环境三个方面。从治理的角度看,SA有效借助了战略环评这个工具,促使英国的规划编制更加循证,将证据可靠性和科学合理性提升到一个很重要的地位。任何最终的规划决策都需要经过充分的论证,可替代方案的比选结果和公众参与的结果也会被给予足够的考虑[5]。

早期的SA和SEA在方法学上存在巨大的差异,前者是基于目标导向的评价工具,后者是从EIA演变过来的基于基线研究的评价工具[5]。基于目标为导向的SA重点在于考虑将规划与可持续发展目标一致化[8]。但这种做法被批评过于主观,过度依赖专家判断,缺乏量化数据、科学性差,缺乏基线研究[9]。为了满足欧盟SEA指令的要求,英国的环评从业人员不得不研究出一种有效融合两者的手段。

此外,一些特定的政策领域对SA和SEA有着不同的执行要求。SA主要适用于土地利用/空间规划领域,这些领域的评价过程比较综合和复杂,在增强SA基线信息和提供可替代方案比选之后可以满足战略环评指令的要求[10]。但是在一些其他领域,例如,“水框架指令”下的流域管理规划(RBMPs)必须由公共部门和私营水公司一起来进行战略环境评价而非可持续性评价,这些领域往往对基线信息的要求更高[10]。

1.3.3 英国不同地区战略环评制度化路径不同——苏格兰与英格兰不同英国各个地区的战略环评实践和制度演进不尽相同。英国中央政府将环评制度设计的权力和责任进一步下放给英格兰之外的其他三个地区议会(北爱尔兰议会、苏格兰议会和威尔士议会),英格兰地区直接归属英国中央政府管辖,因此四个地区(英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士)的具体制度安排也有很大差异[8],尤其是苏格兰地区。

例如,苏格兰地区的战略环评实践起步的比较晚(直到1994年进行环评试点时才开始),而且从一开始就与英格兰不同[11]。早期的《国家规划政策指导1:规划体系》只是要求结构规划和更广泛的环境目标保持一致,同时能够在定期的再评估中保持一致[11]。欧盟战略环评指令出台之后,苏格兰与其他三个地区(英格兰、威尔士、北爱尔兰)分别发表了各自的转置声明,在已有战略环评和可持续性评价制度(或实践)的基础上进行制度完善,确保与欧盟指令的协调一致。2005年,苏格兰又颁布了其他三个区没有的《环评法》,取代了2004年的环评转置法规,这导致了与其他地区的差异的加大(尤其是和英格兰地区)。

英国其他三个地区通常优先对规划和计划进行可持续性评价,通过明确的标准来筛选哪些规划和计划类型满足SA要求(不再进行SEA),哪些必须进行SEA[5]。苏格兰则要求公共领域内所有的规划和计划(包括一些策略)都必须进行基于SEA指令的筛选,以确定是否需要SEA[8]。这种扩大SEA指令应用范围的愿望也在2003年被纳入苏格兰政府的联盟声明《更好的苏格兰:合作伙伴关系协议》。

1.3.4 环评相关指导文件继续涌现——为实践提供更有效的支撑2001年之后,环境影响评价、可持续性评价、战略环境评价相关的指导文件继续涌现。例如,针对如何将欧盟《战略环评指令2001》应用于英国的规划中,副首相办公室在2003年发布《战略环境评价指令:规划机构指导》、2004年发布《战略环境评价指令:实践指南草稿》的基础上,2005年发布了《战略环境评价指令的实践指导》(A Practical Guide to the Strategic Environment Assessment Directive),提供了英国各地针对所有计划和规划类型的战略环评指导。此外针对特定的规划和计划类型,副首相办公室也出台了相应的指导文件,主要包括适用于英国交通规划的《战略环境评价:交通规划和计划的核心导则2004》、适用于英国土地利用和空间规划的《区域空间战略和地方发展框架的可持续性评价指南2005》。其他机构和部门颁布的指南主要包括适用于苏格兰土地利用和空间规划的《发展规划环评的暂行规划指导》(苏格兰执行机构,2003)、适用于威尔士土地利用和空间规划的《单一发展规划的战略环境影响评价建议——暂行实践指导》(威尔士联合政府,2004)、英国的自然、环境机构及乡村机构等发布的《SEA和生物多样性导则》、矿产工业研究组织编制的《应用与综合规划技术工具包》、石油和天然气贸易和工业部编制的《英国海上石油和天然气的SEA咨询报告》、环境署发布的《战略环境评价和气候变化》等。

综上所述,英国环评制度演进伴随着环评法案的颁布和修订、环评相关文件的不断更新和完善以及环评有效性的审查和反思,是一个自上而下与自下而上相结合的动态完善过程。一方面,英国环评受欧盟环评制度的影响很大,欧共体《EIA指令1985》和欧盟《SEA指令2001》是两个重要里程碑,分别开启了英国环评制度化和战略环评制度化的进程;另一方面,英国在大量环评实践的基础上保留了自身的制度特色,如将可持续性评价与战略环评一起融合到英国规划体系中。总之,基于演进视角的制度分析有助于理解特定的制度知识、驱动因素和经验教训,实现科学的比较借鉴。

2 中英环评制度比较分析 2.1 环评制度的产生背景与使用目的不同 2.1.1 产生背景不同在引入项目环评制度的时间方面,中国比英国早了9年;在战略环评方面,中国只比英国晚了2年,不过制度引进的背景存在很大差异。

英国引进环评时,工业化与城镇化进程已基本完成,社会与经济处于高速发展阶段,相关的法制与制度比较稳定,且经历了大规模的民众环境运动,环境保护意识较强,在环保思想方面已由“末端治理”“生产过程控制”过渡到“源头防治”。而且,英国在环评制度引入之前,已积累了丰富的环评实践经验,例如,20世纪60年代中期对大型工程建设和石油、天然气和化工等大规模特定项目编制环境成本—收益分析报告,20世纪70年代初期对石油和天然气项目进行的环评实践。

而我国在提出环评时,正处于70年代中后期,工业化和城镇化刚刚起步,人民群众对“环保是何物”理解不够充分。在实践过程中则面临人才短缺、环境技术标准不完善、环境背景值严重匮乏、分析手段落后的窘境[12]。此外,也有学者认为当时西方发生的环境公害是“资本主义制度的不治之症,即生产资料的私人占有和生产的社会化在自然资源方面存在着不可调和矛盾”,社会主义由于消灭了私有制,是有计划按比例地发展国民经济,不可能导致环境公害的发生[13]。在这种背景下,受当时国际环境保护思潮的影响,虽然我国也提出了环评制度,但很多观点认为将环评制度法制化不符合国情[12]。

英国战略环评制度的引入也是一种内生的需求,是环境影响评价的延伸。在欧盟《SEA指令2001》开启英国战略环评制度化进程之前,受工党现代化议程的影响,英国已经进行了大量可持续性评价实践,因此英国在经历了一段时间的观望和讨论之后很快就将战略环评、可持续评价融入规划体系之中。而中国规划环评制度的引进(2003年9月1日)从一开始就遭遇了寒冰,被相关部门视作“奢侈品”,认为实施规划环评超越了中国当时的治理能力和发展阶段[13]。

2.1.2 使用目的不同英国使用环评的目的旨在预防工业项目发展带来的环境问题,一方面避免环境进一步恶化,另一方面防止高污染企业的区域转移。相比环评,英国的战略环评旨在提高政策制定过程的可持续性,通过将环境议题纳入规划、计划准备和决定过程来最小化潜在环境影响。可持续性评价则将评价的维度从环境扩展到经济、社会、环境三个方面。

中国环评的目的旨在预防因前期规划及建设项目实施后对环境造成不良影响。但由于出台时所处的社会发展阶段以及现实的经济水平不足以引起人们对环保问题太多的关注,最终环评制度变成了以经济建设为中心兼顾环境保护、共同协调发展的工具,规划环评亦然。因此本可以引起人类社会可持续发展环保共识的项目或规划内生需求到中国后就转变为一种外在约束机制的存在,面对利益、行动和价值观方面的差异和矛盾时,这种非内生制度的约束和调节能力是非常有限的。尤其在传统GDP至上和优先发展观的影响下,环评制度反而成了些不正当利益输送的通道,环评及环评审批“一边失效、一边利益化”地“任性”着[14]。

2.2 环评制度的基本特征不同 2.2.1 环评制度的侧重点不同环评制度的产生背景与使用目的的不同导致了英国和中国在制度设计时候选择了不同的侧重点和模式。融入规划体系的英国环境影响评价、战略环评以及可持续性评价主要采用自评模式,上级主管部门主要进行协调和提供意见,评价报告的质量不依赖审批而是依靠相关的主管部门(例如,环境署)的专业知识以及非政府机构和公众的广泛参与的多方检查。

中国则主要通过有资质的环评机构进行环评报告编制,主管部门的审批(审查)是环评制度的核心。审批过程中环境保护主管部门的“决策”“把关”以及行使行政审批权是关键,尤其是强调环评报告书的审批效力以及环境保护行政主管部门的“行政决策权”。这种审批导向具有诸多弊端。第一,由于环境保护主管部门是针对相关部门进行“把关”,把关的效果值得商榷,同时容易使负有环境保护职能的行政主体疲于病态的权力竞争。第二,无论是环评行政审批(审查)、环评机构资质管理、环评执行率统计,只是流于表面的一些行政程序,非但不能从实质上对环评的实践效果进行保障,反而滋生了很多腐败和寻租空间[14]。第三,行政审批盛行的结果是环评制度设计脱离了环评的本质,使工作重心转移到“通过审批”,行政审批或准许条件就会不可避免地取代环评的基本目标、评价内容,甚至“超越”环评技术导则成为开展环评、编制环评文件的“圭臬” [14]。

2.2.2 实施保障机制不同英国的环评制度是一项重要的生态环境问责工具,实施保障机制比较完善,一方面可以通过内部问责(议会、行政机关问责)和外部问责(公众、咨询机构问责)相结合使环评制度的实施得到有效的保障;另一方面当违反环评制度的行政行为可能对环境产生不良影响,从而对公众造成损害时,公众可以向法院起诉以得到司法救济,从司法上保障确保公众参与环评的活动。法院会对违反环评制度以及其他环保制度的项目进行司法复查申请,充分论证环评决策程序的合法性,但不会深入到案件的法理依据,除非能够证明所产生的决策是不合理的。如果问题解决期间环评不充分,法院可以授予临时禁令来终止一个项目。法院判决具有法律的严肃性,使环评制度建立在国家强制力的司法制度保障上。

中国的环评实施保障机制主要以建设项目环评审批和规划环评审查为核心,以环评文件分类管理、分级审批制度为主线[15]。以审批审查为核心的环评制度使得环评行为主要以通过审批审查为目的,环评既不能促进委托单位发现并解决环境问题,以优化决策,进行源头预防污染和破坏,也没有能够在实践中指导和约束建设单位和规划执行单位减少和控制环境问题。此外,在我国的环评立法中未规定对违反环评制度的行政行为的司法审查,只做出对直接责任人员“依法给予行政处分”的规定,在行政诉讼法规中也无可适用的条款。此外,我国的《环境影响评价法》对公众参与环评过程中的公众受到侵害如何救济、规划部门或者建设单位不考虑公众意见时应承担何种法律责任以及其他妨碍公众参与环评的制裁措施都没有涉及。

2.3 环评制度与其他制度的衔接方式不同英国将环评制度纳入原有的规划体系,有效实现了规划和环评的融合。环评、可持续性评价、战略环境评价协调互补,形成合力,在政策、规划和计划层面和规划体系保持一致,并随着规划体系的演变在不同层级进行相应的调整。在引入《EIA指令1985》的时候,英国没有颁布单独的法规或者条例,而是直接在规划体系中引入,这一点从1988年7月15日正式实施的《英格兰和威尔士城乡规划条例(环境影响评价)》可以看出。在实施SEA指令时,英国同样采取了将战略环评制度纳入原有的规划体系的方式,以期实现规划和环评的融合。此外,由于英国具有丰富的环评实践经验和研究成果,一定程度上是欧盟环评制度演进的促进者,因此没有过多地依赖SEA指令,而是坚持自身的特色,采用了增量策略,将转置后的战略环评指令与原有可持续性评价制度并行,实现了新旧结合。

作为一个独立审批程序,中国的环评制度与其他相关制度的衔接和协调存在不少问题。在项目环评方面,环评制度与“三同时”制度、排污许可制度、排污收费制度等之间的互动和衔接存在缺陷和不足[16]。规划环评也一直面临与相关制度安排的衔接问题,《城乡规划法》与《规划环境影响评价条例》之间缺乏沟通[17],相关部门(如水利部、原国土资源部)退出相关导则编制且另起炉灶以其他名义(如原国土资源部的“技术指引”等)出台类似文件,最终导致环保部门主导起草的相关技术导则“胎死腹中”等。所有这些事实和现象无不表明规划环评制度与各部门和各制度体系之间存在着较为严重的衔接“缝隙”。在这种情况下,涉及水利、环保、交通、农业、林业等众多职能部门的跨区域、跨部门规划环评也会因为部门各自为政、信息沟通存在壁垒等陷入困境。此外,在现有的规划环评体系中,我国主要关注规划环评与项目环评纵向联动,对于同一规划体系不同层级的规划环评间的纵向联动考虑甚少、不同类型规划环评的横向联动也缺乏关注,多种评价或评估手段之间处于互相博弈的态势,评价联动的潜力在规划环评领域内没有得到有效发挥[18]。

2.4 环评制度的演进方式不同英国环评制度的演进伴随着环评法案的不断颁布和修订、环评相关文件的不断更新和完善,以及环评有效性的审查和反思,是一个自上而下与自下而上相结合的动态完善过程。这使得环评制度的建构得到不断的纠错和调整完善空间,社会发展内生的需求和诉求也能在环评制度演变中得到充分和及时的回应,实现不断的创新和突破。

中国经过四十多年的环评实践,在对实施环评的建设项目管理、审查制度的构建、从业人员的管理、技术方法的使用等方面积累了丰富的经验。但环评法规的修订不能基于试错的反馈调整和动态完善。规划环评方面,无论实践经验、技术方法还是制度构建、管理手段都面临经验不足,这可能与开展规划环评的力度较低有关。

2.5 环评制度的地区、行业、领域的灵活多样化程度不同英国的环评制度设计在统一的原则性的基础上坚持地区、行业、领域的灵活性与多样化,鼓励通过实践试错和完善来探索适合各地区政策和治理背景的环境评价制度安排。这主要是由于环评的对象千差万别,包括不同地区、不同层级、不同类型的政策、规划、计划和项目,特征差异性很大。评价目标、指标、方法、减缓措施等不可能采用统一的模式和标准,而应追求多样化和适应性。灵活性方面,英国中央政府将环评制度设计的权力进一步下放给英格兰之外的三个地方议会(北爱尔兰议会、苏格兰议会和威尔士议会),这使得环评制度在四个地区(英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士)的具体安排也有很大差异[8],尤其是苏格兰地区。此外,英国在编制完全国统一的评价导则后,相继出台了威尔士、苏格兰等不同地区的相关导则以及土地利用与空间规划、交通、能源等不同政策领域的评价导则,既坚持了整体统一的原则,又实现了地区、行业和领域的灵活性多样化。

中国的环评制度是自上而下推动的,地区、行业、领域的灵活多样性严重不足。地方尤其是基层政府往往是被动或者被强制地执行,缺乏内生和创新的动机与动力,主要表现在相关的制度与文件出台与更新相对滞后、重要制度亟待确立等方面。此外中央政府同地方政府在环境保护方面权责划分不明晰,导致地方政府缺乏环境使命感与主人翁意识,在实施环评时大多只是被动地或者逐条转换中央政府的相关规定,对当地经济发展、资源禀赋以及环境特点考虑不足,缺乏制度和法律规定方面的创新。特别是在规划环评方面,地方政府尤其是基层政府缺乏政治意愿和公众基础,内生动力和创新不足,主动开展规划环评的意愿不强,或即使开展了规划环评,也是应付和被动的。因此,利用规划环评来推动地方规划决策过程的可持续转变也就无从谈起。总之,规划环评导则不能够支撑千差万别的规划类型和行业,对广大规划从业人员接受和学习环评产生了相当的阻碍。

3 启示与建议 3.1 把握生态文明建设的新时代背景,推动环评制度的改革近年来中国环境质量急剧恶化,全国雾霾频发,水土污染加剧。经济、环境和社会的可持续发展受到了严重威胁,人民群众对环境安全的需求升级,环评制度开始由外生性向内生性转化。尤其是党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央站在战略和全局的高度,对生态文明建设和生态环境保护提出一系列新思想、新论断和新要求,其中“尊重自然,遵循自然,保护自然”的“生态文明建设”理念于2012年11月提出,将可持续发展推向了生态文明的高度,也给环评的制度改革带来了契机。

在此背景下,国家倡导通过全面深化改革来打破利益固化的藩篱,突破改革攻坚期和深水区,这无疑是中国环评制度改革的机会和窗口。因此一定要把握生态文明建设的契机,将生态文明理念转化为政策和规划的价值规范,以环评整合各政策与规划评估,建立涵盖“价值规范—评价模式—技术方法—制度设计”的完整和综合性评估体系,促使环评与其他各评价评估形成协同推进生态文明建设的合力,进而达到从决策源头预防生态、资源和环境恶化的目的[14]。

3.2 推动环评“去审批”化,使环评回归本质英国与中国环评制度基本特征的对比分析结果表明,中国环评制度的“审批倾向”不可避免地产生了权力争夺、流于形式、滋生腐败等诸多弊端,使环评逐步脱离了优化决策过程、预防环境污染的本质。基于此,有学者在2015年就指出中国式的“审批”使环评沦为了建设项目的“买路条、敲门砖”,甚至导致了环评机构和环评从业人员的信用丧失,并最终损害整个环评制度的信用。环评制度改革应该以环评回归其本质作为目标,抓住环评审批这一牛鼻子,审批和审查流程应从偏重行政化和技术性转向环评审查的多元主体参与和程序合法性上,包括建设单位或规划编制机关是否在决策初期及时启动环评程序、环评机构是否依据资质管理的相关规定承担并完成环评任务、有关环评的信息公开和公众参与是否合法遵规等[14]。其中,信息公开、社会监督即公众参与可以作为完善监督机制的切入点,从而加强环评的事中及事后监督,在确保公众环境权益的同时倒逼环评回归其本质。

3.3 构建内嵌式和结合式的环评制度建设项目和规划环评的根本目标是实现公共政策的环境影响最小化,实现可持续发展,而非事后惩处。中国应该构建内嵌式和结合式的环评制度,使环境评价不再独立于规划的决策程序之外,而是成为决策者自评价和自完善的一个重要支撑。决策者、政策或者规划制定者经常面临如何评价决策质量和环境影响的困惑,国外丰富的环评实践产生了大量的评价工具、技术手段和标准,中国可根据国情进行本土化借鉴,实现环评与决策的有机结合。此外内嵌式和结合式的环评制度还有利于缓解建设单位特别是规划部门对环评制度(外生变量)的抗拒。

3.4 推动环评制度与规划体系的融合英国规划领域的学者和实践者在环评的理论构建、制度建设过程中发挥了重要的推动作用,这为环评制度引入规划体系后的实践应用清除了交流障碍。而中国规划环评的倡导者主要是环境领域的专家,环评制度和规划体系无论在学科交流、机制联动,还是在信息共享、决策同步等方面都存在着很大的鸿沟。李志林等学者的最新研究表明,中国学术界对项目环评与规划环评的联动有一些研究积累,但对规划环评自身的联动鲜有界定和探讨[19]。当前规划环评的研究与实践多集中于总体规划上,甚少涉及城镇体系规划环评和控制性详细规划环评,实践中不同层级、不同类别的规划环评联动几乎无人探究。

以“多规合一”为核心的规划体制改革为中国城市规划制度与规划环评的融合带来了新的机遇。有了规划环评的保驾护航,才能真正构建以生态文明为核心的空间规划体系,才能真正实现规划过程的可持续化,将生态文明理念通过同步的环境评价机制实现从抽象到具体、从宏观到微观的转化和落实。此外,规划环评的公众参与也可以纳入规划的公众参与过程中,一方面最小化新增的经济和资源负担,另一方面可以借公众近年来对环境治理的高关注度提高公众对规划的参与度。

3.5 完善环评制度反馈路径和机制中国环评法规的制定和修订的实践反馈路径和适应规划改革的机制缺失。因此,建议基于试错的反馈调整和动态完善机制,加强环评法规的制定与修订。此外,坚持实验主义原则,通过试点和试验区等形式创造环评制度发展的纠错和调整完善空间,对自下而上的内生需求进行探索和回应,实现不断的创新和突破。

3.6 加强环评导则和相关指导文件的编制中国环评的导则和指导文件过多地迎合了环评审查的要求和条件,而非自下而上的经验总结,这使环评的实践效果大大减弱。因此,建议制定和修编环评导则和其他指导文件,须兼顾原则性和灵活性[19]。一方面,可以对项目环评及规划环评的理念和实施要求进行原则性规定,同时给予分导则或指导文件一定的自由度,满足不同规划类型、不同行业领域的需求;另一方面,可以学习英国以大量的案例总结和评价研究为基础,选取有借鉴意义的内容作为导则的补充和说明,提高导则的使用效力。导则编制过程也要发挥不同部门和领域人员的专业优势和主观能动性,使其积极主动参与到整个导则和技术指导体系的构筑中来。

| [1] |

GLASSON J, BELLANGER C.

Divergent practice in a converging system? The case of EIA in France and the UK[J]. Environmental impact assessment review, 2003, 23(5): 605-624 |

| [2] |

CLARK B D, BISSET R, WATHERN P. Environmental Impact Assessment[M]. London: Bowker, 1980.

|

| [3] |

FISCHER T B, JHA-THAKUR U, HAYES S.

Environmental impact assessment and strategic environmental assessment research in the UK[J]. Journal of environmental assessment policy and management, 2015, 17(1): 1550016 DOI:10.1142/S1464333215500167 |

| [4] |

ARTS J, RUNHAAR H A C, FISCHER T B, et al.

The effectiveness of EIA as an instrument for environmental governance:reflecting on 25 years of EIA practice in the Netherlands and the UK[J]. Journal of environmental assessment policy and management, 2012, 14(4): 1250025 |

| [5] |

HAYES S J. Strategic Assessment in England and Scotland: Analysing the Contribution to Sustainability[D]. Manchester: University of Manchester, 2013.

|

| [6] |

MASSEY D W.

The planning reform agenda:introduction[J]. Town planning review, 2005, 76(4): 1-3 |

| [7] |

WOOD C.

Changes to development plans. How good? How radical?[J]. Town planning review, 2005, 76(4): 9-15 |

| [8] |

JACKSON T, ILLSLEY B.

An analysis of the theoretical rationale for using strategic environmental assessment to deliver environmental justice in the light of the Scottish Environmental Assessment Act[J]. Environmental impact assessment review, 2007, 27(7): 607-623 |

| [9] |

COUNSELL D, HOUGHTON G. Sustainability Appraisal of Regional Planning Guidance Final Report[R]. London: Department of Transport, Local Government and the Regions, 2002.

|

| [10] |

SHEATE W R.

Purposes, paradigms and pressure groups:Accountability and sustainability in EU environmental assessment, 1985-2010[J]. Environmental impact assessment review, 2012, 33(1): 91-102 |

| [11] |

THERIVEL R.

Strategic environmental assessment of development plans in Great Britain[J]. Environmental impact assessment review, 1998, 18(1): 39-57 DOI:10.1016/S0195-9255(97)00048-6 |

| [12] |

李生级.

环境影响评价制度法定化脱离了我国实际[J]. 中国环境管理, 1987(3): 28-28, 35-35.

|

| [13] |

潘岳.

在历史的教训中推进战略环评[J]. 人民论坛, 2005(9): 6-8.

|

| [14] |

包存宽.

环境影响评价制度改革应着力回归环评本质[J]. 中国环境管理, 2015, 7(3): 33-39.

DOI:10.3969/j.issn.1674-6252.2015.03.006 |

| [15] |

李挚萍, 李新科.

以环评文件质量管理为核心的环评监管法律机制的思考[J]. 环境保护, 2017, 45(19): 15-19.

|

| [16] |

易玉敏, 陈晨.

我国环境影响评价制度与排污许可制度整合和拓展过程中的问题解析及解决途径[J]. 环境科学导刊, 2016, 35(4): 24-26.

DOI:10.3969/j.issn.1673-9655.2016.04.007 |

| [17] |

董翊明.

城乡规划与《规划环境影响评价条例》衔接策略探讨[J]. 规划师, 2011, 71-77.

|

| [18] |

包存宽.

基于生态文明的战略环境评价制度(SEA2.0)设计研究[J]. 环境保护, 2015, 43(10): 17-23.

DOI:10.3969/j.issn.1674-1021.2015.10.005 |

| [19] |

李志林, 沈百鑫, 包存宽, 等.

中德战略环境评价技术导则的对比分析[J]. 环境保护, 2017, 45(11): 66-70.

|

2018, Vol. 10

2018, Vol. 10