2. 同济大学循环经济研究所, 上海 200092;

3. 广州市分类得环境管理有限公司, 广东广州 510160

2. Institute of Circular Economy, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3. Guangzhou Feileide Environmental Management Co., Ltd., Guangzhou 510160, China

随着全球经济的发展与城镇化进程的推进,城市生活垃圾急剧增加。据测算,2000年全球29亿城市人口每天产生生活垃圾超过300万t,预计2025年将超过600万t,2100年将达到1 100万t[1]。目前全球年产生约14.7亿t城市生活垃圾,其中仅15%被循环利用,绝大部分被填埋处置[2]。中国已成为全球垃圾年排放量最大的国家,环保部数据显示,2015年246个大中城市产生生活垃圾1.86亿t,约2/3的城市陷入"垃圾围城"的困境。垃圾处理不当不仅浪费资源,污染水体、大气与土壤,还会对生态环境和人类健康造成危害。城市生活垃圾管理问题,已成为各国政府关注的重要议题。

长期以来,政府主导的城市垃圾管理模式存在诸多弊端,如政令不统一、行政效率低下、执行和监管成本高昂以及垃圾分类减量进展缓慢等[3, 4]。政府购买公共服务,是当今公共管理改革的发展趋势[5]。垃圾管理是传统的公共服务领域,自20世纪80年代以来,一些国家就开始探索政府向市场购买垃圾回收服务[6]。在美国,早在1990年政府购买垃圾回收服务就成为一项主要的环境政策,超过80%的垃圾回收由私营部门(private sector)承担[7]。政府向市场购买服务,被认为能引入市场竞争与私人资本,更易接触与应用成本效益好的技术,优化资源配置,缩减官僚体制,从而有利于降低垃圾管理成本、减轻政府事务以及提供更好的服务[8-10]。Chifari、Jacobsen等通过实践表明,私营部门提供公共服务相比政府具有更低的成本,如在加拿大私营部门服务成本相比政府降低至少25%,在拉丁美洲则降低约50%[11, 12]。然而,一些学者对私营部门从长远视角是否真能降低成本,仍存有疑虑[13, 14];认为私人资本的逐利性与公共服务公益性之间具有难以调和的矛盾,同时市场主体作为"经济人",往往关注的区域某类有回收价值的垃圾资源化问题,缺少系统观,也很少主动承担起垃圾分类减量的社会责任,限制了公众参与的积极性,不利于垃圾分类减量的开展[4, 14]。

城市生活垃圾分类减量,是构建循环型社会的必由之路。实现垃圾分类减量,是一个复杂的社会问题,仅靠政府与市场力量很难有效解决,发挥社会组织作用至关重要。在日本,存在众多推进垃圾循环利用的社会组织;作为专门从事包装垃圾回收利用的非政府组织,德国双轨制回收系统(DSD)有效地促进了包装垃圾的循环利用[4]。在中国,广州市荔湾区通过政府购买社会组织垃圾分类减量促进服务,取得良好的经济效益、环境效益与社会效益。然而在理论方面,该模式尚未引起人们足够的重视。本文以广州市荔湾区西村街道实践探索为基础,拟探讨政府购买社会组织垃圾分类减量促进服务实现路径。本研究对破解垃圾围城与推进生态文明建设具有重要意义。

1 政府购买促进服务的概念与作用政府购买社会组织垃圾分类减量促进服务,是相对于政府中心模式和政府购买市场主体垃圾管理服务模式的一个概念,目前对其尚未有明确的定义,为此,本文首先阐述其含义和作用。

1.1 相关概念社会组织,是指非政府的、非营利的、与政府部门与商业组织具有相对独立性的专业组织,它是连接政府、市场和公众的桥梁,能及时集中企业、公众对政府的愿望与要求,并将其传递给政府,也能把政府政策倾向传达给市场和公众[4]。相比政府与市场,社会组织在公共服务供给方面具有独特优势,它既具有政府服务于公益的宗旨和统筹规划的思维,又具有企业组织的专业知识和成本效益优化观念,还具有两者皆不具有的志愿精神[15]。

政府购买公共服务,也称为公共服务私有化、公共服务合同外包等,作为国家公共管理改革的制度创新,自20世纪70年代以来在全球公共管理领域被广泛应用[16]。所谓政府购买公共服务,是指政府将原来直接提供的公共服务事项,通过拨款或招标的方式,交由具有资质的企业或服务机构来完成,最后根据择定者或中标者所提供的公共服务数量和质量来支付服务费用[17]。近年来,中国在公共管理领域大力推行政府购买服务模式。党的十八届三中全会提出,要推广政府购买公共服务,凡是事务性管理服务,原则上要通过合同、委托等方式向社会购买;国务院办公厅《关于政府向社会力量购买公共服务的指导意见》也明确要求到2020年,全国基本建立比较完善的政府购买服务制度。

政府购买社会组织垃圾分类减量促进服务,是指按照"政府引导、市场主体、社会组织运作、公众参与"的思路,以垃圾分类减量与循环利用为目标,通过政府购买社会组织垃圾管理服务,把促进垃圾分类减量与资源化、统筹管理等工作从原有政府部门中分离出来,交给具有专业能力的社会组织运作的一种垃圾管理模式。该模式的核心是在原有垃圾管理系统中,引入由社会组织主导的街道垃圾促进中心,作为市、区(县)、街三级行政资源整合平台,协调与统一指挥垃圾分类减量相关工作。该模式实质上一种"政府出资、定向购买、契约管理、评估兑现"的公共服务供给模式;在政府的授权下,社会组织成为政府垃圾管理的"代理人"或"管家",致力于实现垃圾分类减量与循环利用目标;但政府依然是垃圾管理责任的承担者。

相比于政府中心模式,从主体上看,政府购买社会组织促进服务模式除了政府和市场主体外,还强调发挥社会组织的协调、组织与管理作用;从方向上看,传统的政府管理主要是自上而下的单向模式,而社会组织促进服务模式则强调上下之间、横向之间的协同互动模式,更注重协调性与灵活性;从方式上看,该模式除了传统管理的行政方式,还强调法治、制度、道德、社区自治等。

1.2 作用政府购买社会组织促进服务,最终目标是实现城市生活垃圾分类减量与循环利用。垃圾是污染物,但也能成为放错地方的资源,垃圾管理是资源管理重要的组成部分[18]。近年来欧盟相关法律引入"零废弃物"战略,强调垃圾应被转化为资源[19]。据预测,未来30年内全球垃圾资源化提供的原料将由目前的约30%提高到80%[20]。垃圾分类是实现垃圾循环利用的首要环节。2016年国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《垃圾强制分类制度方案(征求意见稿)》,提出建立城镇生活垃圾强制分类制度;2016年12月在中央财经领导小组第十四次会议上习近平指出,普遍推行垃圾分类制度,关乎垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理。城市生活垃圾管理的日益精细化与科学化,仅靠政府或市场已遭遇瓶颈,新常态下垃圾管理事务,不仅需要政府与市场的力量,也需要发挥社会组织的作用。

政府购买社会组织促进服务,引入专业的环境管理组织,发挥其技术与管理优势,专门推动垃圾分类减量与循环利用,从而有助于降低管理成本,提高政府效率与公共服务质量,是落实垃圾分类制度的创新举措。该模式能发挥社会组织根植于社会、贴近公众与了解公众的需求以及具有机制灵活、反应迅速的优势,从而有助于提供更为有效的促进服务。该模式通过社会组织的系统规划与统筹安排,有助于打破政府僵化的垃圾管理体制,避免政府多头管理、重复投资、盲目建设等问题。该模式使政府不再囿于垃圾管理具体事务,从而有助于转变政府职能,实现政府角色由"划桨人"向"掌舵人"的转变,由"全能型政府"向"服务型政府"的转变。该模式本质上属多中心治理模式,它将政府"他治"、市场"自治"与社会组织"互治"融合起来,从而形成政府、市场与社会共治模式[21, 22]。

此外,一些国家如德国对开放垃圾市场非常谨慎,主要担心难以控制私营企业的商业行为,因此德国政府很注重发挥社会组织在垃圾管理中的作用,相当一部分垃圾管理的义务由城市或社区转移到行业组织。政府购买社会组织促进服务,正是不改变原有的垃圾管理运作体系,通过专业的社会组织运作,实现垃圾的有效管理。

2 政府购买促进服务的实现路径政府购买社会组织促进服务,关键要解决如何购买、购买什么以及购买后如何有效运作等问题。本文结合广州市荔湾区西村街道垃圾管理实践探索,探讨政府购买社会组织促进服务实现路径。

2.1 政府购买促进服务的流程与运作方式在购买阶段,首先要明确如何购买的问题,具体包括购买主体、承接主体、购买形式、购买流程等。

在购买主体与承接主体上,由于垃圾类型繁多,在资源或污染物上具有不确定性,且涉及众多政府管理部门,需要各部门协同合作,才能实现垃圾的有效管理,因此购买主体一般应为市、区或县政府,但购买的具体事务可委托给相关部门,如发改委、环卫部门等,对于运行过程中的协调、配合与监督等工作则可交予街道开展;政府购买的承接主体,应为专业的环境治理机构,一般是具有非营利性、公益性的社会组织。如在广州市荔湾区,区政府作为购买主体,将西村街道、南源街和花地街等区域的垃圾分类减量促进服务交给广州市分类得环境管理有限公司承担,公司在各个街道成立相应的街道垃圾分类减量促进中心,组建管理团队,提供专业化的垃圾管理服务。

政府购买服务形式,大致可分为竞争性购买和非竞争购买。在美国,对于可明确具体的服务质量标准、双方可事先约定权利义务及价格、监管成本低且社会上有较多供给者的"硬服务"事项,如垃圾收集、道路维护等,一般采取竞争性购买形式;对于服务质量标准难以量化、成本收益较难事先衡量、监管成本高且供给者较少的"软服务"事项,如失业救助服务、养老服务等,一般采用非竞争购买形式,如谈判模式和合作模式[23]。城市生活垃圾分类减量促进服务,是由社会组织向居民、垃圾回收与处理企业、政府部门等提供的专业化服务,这类服务专业要求高、成本核算难,相关类似服务少,因此该类服务应采取非竞争购买形式。

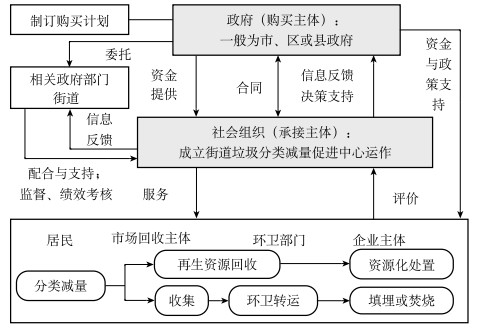

政府购买促进服务的运作方式如图 1所示。首先,政府应根据城市生活垃圾管理战略规划,明确购买目标、方式、预算和期限等内容,制订购买计划;然后,通过一定的购买形式,选择专业的社会组织作为合作伙伴,明确购买内容、绩效考核方式等,签订购买合同,同时通过联席会议制度,明确政府相关部门、街道等职责;最后,社会组织按照合同约定,组建专业队伍,设置街道垃圾分类减量促进服务中心,入驻街道,在街道的授权下,开展实施前的准备工作。通常,政府可要求承担主体撰写服务计划书,主要内容包括最核心的服务事项和设想,政府根据服务计划书内容进行协商谈判,共同确定服务方案,在服务过程中,随着双方信息的相互反馈,合同内容可不断完善。

|

图 1 政府购买促进服务的运作方式 |

政府购买社会组织促进服务,其核心是以合同方式确立承接主体社会组织的职能,使其在城市垃圾管理中履行促进城市生活垃圾分类减量、统筹管理等职责;同时,政府部门也应转换功能定位,支持与配合社会组织更好地履行其职责。

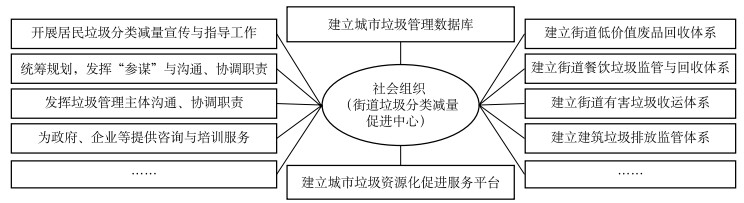

2.2.1 承接主体社会组织的职责社会组织的职责,主要决定于双方所签订的合同。从目前广州市荔湾区西村街道的实践来看,社会组织及由其主导的街道垃圾分类减量促进中心,要实现垃圾分类减量与循环利用,达到政府有效治理垃圾的目的,可从以下几个方面履行其职责(见图 2)。

|

图 2 政府购买促进服务模式下社会组织的主要职责 |

开展居民垃圾分类减量宣传与指导工作。推进居民养成垃圾分类减量的良好习惯,是社会组织的基本职责,是其他工作开展的基础。社会组织应设立专门队伍,负责推进垃圾分类宣传活动进社区、楼宇与企事业单位,对辖区内居民与机构开展垃圾分类指导和培训,协助学校建立垃圾分类环保宣教系统,全方位建立常态化的垃圾分类减量宣传机制。

发挥垃圾管理统筹规划、政府"参谋"以及相关主体间的协调职责。社会组织可根据所掌握的信息与专业知识,为政府政策制定、基础设施规划与建设、资金安排等发挥"参谋"作用,也可为废品回收商、再生资源加工企业等提供咨询服务。

建立城市垃圾管理数据库与资源化促进服务平台。数据支持是实现垃圾科学管理的基础。社会组织可对区域内社区、商铺、企事业单位等基本信息及其垃圾排放情况展开调查,建立数据档案;定期核查,厘清各单位不同类型垃圾的产出与流向情况,形成垃圾管理动态数据库及垃圾产出点数据地图。采集废品回收从业人员和回收车辆数据,获取再生资源回收数据。依托垃圾管理数据库,建立城市垃圾资源化促进服务平台,把街道回收商和再生资源加工企业联系起来;通过平台实时数据,掌握垃圾回收利用情况,构建起能够实时输出垃圾交易数据的结算平台,为政府扶持企业提供科学依据。该平台也有利于政府科学调配垃圾运输车辆和优化运输路线,还可为社会资本参与区域垃圾资源化提供支撑。

建立区域低价值废品回收体系。城市生活垃圾中含有大量低价值的再生资源,如废玻璃、废家具、废纺织品等,如果没有政府资金与政策等的扶持,将很难得以回收利用。社会组织可引入低价值废品回收商,通过与街道协商,免费向这些回收商提供回收用场所,扶持建设回收储存设施,引导居民将低价值废品销售给他们,协助回收商将收购的低价值废品销售给再生资源处理企业,从而构建起街道低价值废品回收体系。

建立区域有害垃圾回收体系。城市生活垃圾中含有一定数量的有害垃圾,如过期药品、报废灯管和废电池等。社会组织可规划建设区域有害垃圾回收设施,逐步指导社区居民开展有害垃圾回收行动,做到"有害单独放"的警示宣传和定点回收,建立起街道有害垃圾回收清运体系。

建立区域餐饮垃圾监管与回收体系。社会组织通过定期调查区域餐饮机构餐厨垃圾排放与流向情况,实施餐厨垃圾产出单位排放管理登记制度,掌握餐厨垃圾实际产出量与处置情况,规范餐厨垃圾管理,逐步建立区域餐厨垃圾独立收运与资源化体系。

此外,促进中心还可建立建筑垃圾排放监管体系;对区域内垃圾管理基础设施进行日常维护;对辖区内社会回收队伍,进行垃圾分类与规范化运作培训,统一标识(车辆、服饰、计量器具),规范与监管社会回收队伍;为政府、企事业单位垃圾管理提供咨询与培训服务,为政府配套政策制定提供方案等。

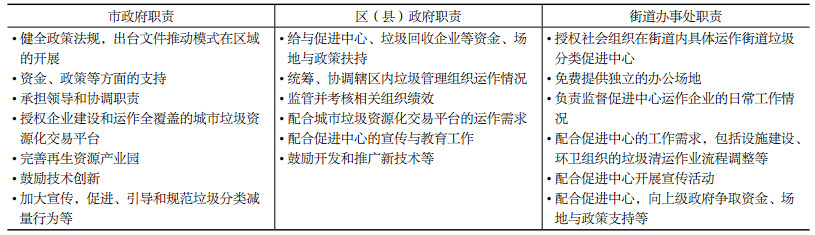

2.2.2 购买主体政府的职责在政府购买社会组织促进服务模式下,政府尽管将垃圾分类减量、统筹管理等具体事务交予社会组织承担,但作为城市垃圾分类减量促进服务的购买主体、城市公共利益的代言人与最终责任人,政府应通过立法规制、行政管理、政策导向、直接参与或委托相关组织参与、宣传与引导等多种途径,引导、规范和推动该模式的开展,在模式中仍需要其发挥引导作用,包括承担规划者、激励者、监督者、资金保障者与合作者等角色。为此,该模式也需要市政府、区政府以及街道发挥相应的职能,如表 1所示。

| 表 1 政府购买促进服务模式下城市各级政府的职责 |

政府购买促进服务的有序运作,本身并不会自动生成一个有效的运行机制,需要做出系统性的制度安排,协调各个主体、流程之间关系,以更好地发挥相关主体的作用,使垃圾管理系统有序、高效运作。相比于传统模式,政府购买社会组织促进服务关键是要让下列几个机制发挥作用:

市场运作机制。政府购买社会组织促进服务,并不是排斥市场主体的参与,相反,垃圾分类后,其回收、转运与资源化,需要市场主体的积极参与,尤其是垃圾资源化,要以企业为主体,充分发挥市场配置资源的基础性作用,引导、培育并不断壮大垃圾资源化企业,形成区域循环经济产业集群。

协调沟通机制。以往由政府或市场主导的模式,由于缺少沟通与协调,导致前端分类的垃圾最终得不到分类处置。社会组织的另一个重要职责,就是要发挥其在垃圾管理环节的组织与协调作用,基于垃圾数据管理系统,使信息、物质与资金能在系统中流通顺畅,保障城市生活垃圾资源化网络有序运转。

激励与约束机制。包括三个层面:一是政府对承接主体行为的激励与约束,将绩效评价与合同款支付挂钩,建立社会组织承接政府购买服务的激励约束机制;二是政府或社会组织对垃圾市场运作主体、企事业单位、居民等主体垃圾分类减量行为的激励与约束,引导企业、公众自觉参与垃圾分类减量活动;三是政府体制内部垃圾管理部门的激励与约束问题,消除影响垃圾循环利用发展的体制性障碍。

资金补助机制。垃圾资源化行为,能减少垃圾对环境造成的负面影响,增加自然资源的可持续性和社会福利,具有良好的环境效益和社会效益。然而,这种效益不能通过市场让行为主体获得,容易导致垃圾资源化主体失去动力,因此政府应建立相应的扶持机制,给予垃圾资源化企业相应的扶持或补贴,增加垃圾资源化企业收益,促使企业持续、稳定运作。

弹性管理机制。城市垃圾分类减量促进服务内容具有很大的不确定性,依实施效果需随时调整资金投入与服务内容,因此建议采取"以证据为本"的管理形式,双方在充分沟通的前提下,依照目标需要与环境变化,及时调整服务内容。这种弹性的管理机制,有助于提升促进服务的有效性和针对性。

监督机制。垃圾管理服务的外包并不意味着政府责任的外包,政府最终同样需要对垃圾管理成本和效果负责。政府应当督促社会组织严格履行合同,及时掌握垃圾分类减量与循环利用实施效果。政府可采取信息报告制度、实地巡查制度、审计监督制度和阶段性评估制度等形式,对社会组织进行监管;采取政府部门、第三方评估机构、媒体与公众相结合的方式,做到政府监督、法律监督和舆论监督相结合,提高社会组织促进服务的质量和效益。

绩效评估机制。绩效评估是政府购买公共服务运行机制中非常重要的环节。要加强绩效目标管理,合理设定绩效目标及指标,开展绩效评价;鼓励运用新媒体、新技术辅助开展绩效评价,积极探索推进第三方评价,充分发挥专业机构在绩效评价中的作用。

此外,政府购买社会组织促进服务,还需发挥其他主体如高校与科研院所、环境NGO、居民等的作用;也需逐步完善垃圾管理相关法规政策,理顺政府垃圾管理体制,不断推动资源化技术创新及其应用等。

3 实证研究广州市荔湾区西村街道,位于荔湾区西北部,面积3.27km2,人口8.4万,辖西湾、大岗元、长乐等8个社区,主要由居住社区、企事业单位和商业机构构成,如表 2所示。针对城市生活垃圾管理问题,2013年荔湾区政府与广州市分类得环境管理有限公司合作,探索政府购买垃圾分类减量促进服务模式。同年,该公司在荔湾区西村街道建立西村街垃圾分类促进中心,全面探索社会组织垃圾分类减量促进服务机制,经过近五年的实践探索,逐渐形成了具有良好经济效益、环境与社会效益的垃圾治理模式。

| 表 2 西村街道基本信息 |

目前,该公司按照与政府的协定,在政府的授权下,积极开展区域生活垃圾分类减量与循环利用促进服务工作。

积极开展垃圾分类宣传活动。该公司每个周末都会在社区开展宣传活动,每年组织120~150场;联合街道办、居委会,开展涵盖垃圾分类内容的相关主题宣传活动,并赠送或改造居民的垃圾分类容器;联合小学开展垃圾分类爱心教育活动,改造校园设施,使其成为环保示范基地,通过"小手拉大手"活动,向学校周边社区传播垃圾分类理念,例如,东山实验小学在全面开展垃圾分类减量活动后,校园垃圾从每天6桶降至2桶。此外,该公司编写了《我是垃圾分类小能手》《广州小学国学环保教育与家校联系本》等垃圾分类宣传图书。

建立街道垃圾分类管理数据库。该公司通过对西村街道的调查,建立街道商铺和企事业单位的数据档案,形成街道垃圾产出单位的动态数据库,并形成全街垃圾产出点的数据地图。表 3显示了2015年西村街道各类生活垃圾排放情况。

| 表 3 西村街道平均日产生活垃圾排放情况 |

规范再生资源回收队伍,完善再生资源回收体系。该公司通过与区域内废品回收从业人员沟通、洽谈,吸纳和引导回收人员接受促进中心的信息登记管理和培训,以统一着装提供垃圾分类指导服务和便民回收服务,并通过建设外观鲜明的"垃圾分类便民回收服务小屋",构建再生资源回收网络。根据街道实际情况,该公司前期以废旧玻璃、木材作为治理对象,逐步构建起低价值废品回收利用体系。近年低价值废品回收情况如表 4所示。

| 表 4 西村街道废品回收情况 |

建立街道有害垃圾回收体系。2014年6月起,该公司着手建立有害垃圾回收体系,通过科学规划,在社区、楼宇布局有害物质收集箱;工作人员每隔3天对有害物质收集点进行一次回收登记,回收量稳步增长。2015年回收情况如表 5所示。

| 表 5 2015年西村街辖区有害垃圾回收数据 |

监管街道餐厨垃圾。据调查,西村街道产生餐厨垃圾的机构主要有农贸市场、花店、水果店、机关单位、餐饮店等,平均每天产生餐厨垃圾约3 500kg,环卫处理量约800kg,非环卫处理量约2 700kg,平均每月流入非正规途径处理的餐厨垃圾量达到80.7t,占比达到76%。为此,政府正逐步培育或引入餐厨垃圾回收机构,以"定时定点"的方式对辖内餐厨垃圾进行统一收运,使餐厨垃圾能送往正规企业进行资源化处置,形成餐厨垃圾回收处理产业链。

采用成本—效益分析,对该模式经济效益情况进行粗略分析。该模式的经济效益主要体现为垃圾销售所产生的直接收益和避免填埋所产生的成本节约收益。以2015年为例,西村街道全年回收废旧木材769.09t、玻璃127.45t,产生餐厨垃圾1 270t,当年木材和玻璃平均回收价格分别约为150元/t和140元/t,直接收益分别为11.54万元和1.78万元,餐厨垃圾转化为有机肥的效率大概为4t垃圾能生产1t有机肥,有机肥价格约为200元/t,预计收益6.35万元。按照广州市相关政策规定,垃圾运出行政区域需向垃圾处理行政区域支付生态补偿金,标准为75元/t,市财政给予垃圾终端处理机构补贴为108元/t,垃圾运输补贴为每吨垃圾补贴2.7元/km,来回填埋场路程约70km,垃圾分类减量避免填埋的收益约为80.58万元;总体来看,仅这几项的收益就超过100万元。2015年政府支付给该公司的合同款项约80万元。两者比较显示,该模式具有较好的经济效益①。此外,该模式还可避免垃圾中的有害物质对环境造成污染,避免垃圾填埋或焚烧所带来的二次污染;垃圾分类减量,减少了垃圾填埋或焚烧规模,间接避免了新建垃圾填埋场或焚烧厂所引发的社会稳定问题②;垃圾循环利用,可减少社会对自然资源的开采,间接地保护生态环境;监控餐厨垃圾的流向,可避免地沟油、潲水当饲料等问题,在一定程度上有助于保障食品安全;该模式还可带动人们从事再生资源行业的积极性。实践表明,该模式可认为是治理城市生活垃圾行之有效的一种模式,受到广州市政府及社会的广泛肯定。

① 本文仅讨论城市生活垃圾中部分低价值废品的回收收益问题,主要考虑两个方面的原因:一是高价值再生资源如废纸、废塑料、废金属等,无论是否采用该模式,一般都可通过市场得以回收利用,所以本文未予以分析;二是本模式在西村街道的试点还处于初级阶段,随着该模式的深入开展,其他低价值废品如废旧纺织品将逐步纳入回收利用网络。

② 目前中国很多城市正在规划建设垃圾焚烧厂或填埋场,以解决"垃圾围城"的困境,但垃圾焚烧或填埋的"邻避效应"问题,极易导致社会冲突与不稳定。

4 结束语城市生活垃圾管理水平是衡量城市文明程度的重要标志之一。针对政府中心运作模式和市场运作模式存在的弊端,提出了政府购买社会组织垃圾分类减量促进服务模式,即将促进垃圾分类减量与循环利用工作,从原有政府管理事务中分离出来,委托专业的社会组织全面运作区域垃圾分类减量与资源化促进事务。该模式的核心与创新之处,是在原有垃圾管理系统中,引入由专业的社会组织主导的街道垃圾促进中心,实现对垃圾分类减量相关工作的协调与统一管理。本文阐明了政府购买社会组织促进服务的概念与作用,确立了其购买运作过程,界定了社会组织与政府的职责以及明确其运作机制。广州市分类得环境管理有限公司在广州荔湾区西村街道的实践表明,该模式对促进垃圾分类减量、实现生活垃圾尤其是低价值废品的循环利用、增强居民环保意识以及提升城市生活垃圾治理水平等成效显著。目前,该模式得到社会的广泛肯定,广州市、福建南平市拟大力推行。然而,该模式无论在实践推广还是理论探索方面,都尚待完善。在实践方面,如现行垃圾管理体制下的制度缺失,让参与垃圾分类工作的社会企业遭遇"身份"尴尬,许多单位和居民均可拒绝配合其工作;前端分类出的垃圾,可能因承接分类垃圾的资源化企业的缺位,影响居民垃圾分类和社区回收人员回收的积极性,也影响垃圾分类减量的实施效果等。在理论方面,关于政府与社会组织的合同规划、监督与绩效评估机制、权力寻租与腐败风险等问题都有待深入研究。

| [1] |

HOORNWEG D, BHADA-Tata P, KENNEDY C.

Waste production must peak this century[J]. Nature, 2013, 502(7473): 615-617 DOI:10.1038/502615a |

| [2] |

PIETZSCH N, DUARTE Ribeiro J L, MEDEIROS J F.

Benefits, challenges and critical factors of success for zero waste:A systematic literature review[J]. Waste Management, 2017, 67(9): 324-353 |

| [3] |

SANDHU K. BURTON P, DEDEKORKUT-Howes A. Between hype and veracity: privatization of municipal solid waste management and its impacts on the informal waste sector[J]. Waste Management, 2017, 59(1): 545-556.

|

| [4] |

鲁圣鹏. 城市废弃物资源化共生网络形成机制研究[D]. 上海: 同济大学, 2015.

|

| [5] |

罗森布鲁姆, 克拉夫丘克. 公共行政学:管理、政治和法律的途径[M]. 张成福, 等译, 北京: 中国人民大学出版社, 2002.

|

| [6] |

KIRAMA A, MAYO A W.

Challenges and prospects of private sector participation in solid waste management in Dar es Salaam City, Tanzania[J]. Habitat International, 2016, 53(4): 195-205 |

| [7] |

LIN H, KAO J.

Subregion districting analysis for municipal solid waste collection privatization[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2008, 58(1): 104-111 |

| [8] |

ODURO-Kwarteng S, VAN DIJK M P.

The effect of increased private sector involvement in solid waste collection in five cities in Ghana[J]. Waste Management & Research, 2013, 31(10): 81-92 |

| [9] |

SHARHOLY M, AHMAD K, MAHMOOD G, et al.

Municipal solid waste management in Indian cities[J]. Journal of Waste Management, 2008, 28(6): 459-467 |

| [10] |

CHIFARI R, PIANO S L, MATSUMOTO S, et al.

Does recyclable separation reduce the cost of municipal waste management in Japan?[J]. Waste Management, 2017, 60(1): 32-41 |

| [11] |

JACOBSEN R, BUYSSE J, GELLYNCK X.

Cost comparison between private and public collection of residual household waste:Multiple case studies in the Flemish region of Belgium[J]. Waste Management, 2013, 33(1): 3-11 DOI:10.1016/j.wasman.2012.08.015 |

| [12] |

BELA G, WARNER M.

Does privatization of solid waste and water services reduce costs? A review of empirical studies[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2008, 52(10): 1337-1348 |

| [13] |

PRASAD N.

Privatisation results:private sector participation in water services after 15 years[J]. Development Policy Review, 2006, 24(6): 669-692 DOI:10.1111/dpr.2006.24.issue-6 |

| [14] |

刘光富, 鲁圣鹏, 李雪芹.

产业共生研究综述:废弃物资源化协同处理视角[J]. 管理评论, 2014, 26(5): 149-160.

|

| [15] |

BRINKERHOFF J M.

Government-nonprofit partnership:A defining framework[J]. Public Administration and Development, 2002, 22(1): 19-30 DOI:10.1002/(ISSN)1099-162X |

| [16] |

E. S. 萨瓦斯. 民营化与公私部门的伙伴关系[M]. 周志忍, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.

|

| [17] |

王浦劬, 莱斯特·M·萨拉蒙. 政府向社会组织购买公共服务研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.

|

| [18] |

KORICA P, CIRMAN A, GOTVAJN A Ž.

Decomposition analysis of the waste generation and management in 30 European countries[J]. Waste Management & Research, 2016, 34(11): 1109-1116 |

| [19] |

FUDALA-Ksiazek S, PIERPAOLI M, KULBAT E, et al.

A modern solid waste management strategy:The generation of new byproducts[J]. Waste Management, 2016, 49(3): 516-529 |

| [20] |

WILSON D C, VELIS C A.

Waste management still a global challenge in the 21st century:An evidence-based call for action[J]. Waste Management & Research, 2015, 33(12): 1049-1051 |

| [21] |

埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道: 集体行动制度的演进[M]. 余逊达, 陈旭东, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012.

|

| [22] |

唐纳德·凯特尔. 权力共享: 公共治理与私人市场[M]. 孙迎春, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009.

|

| [23] |

吴帆, 周镇忠, 刘叶.

政府购买服务的美国经验及其对中国的借鉴意义[J]. 公共行政评论, 2016, 9(4): 4-22.

|

2018, Vol. 10

2018, Vol. 10