长期高强度开发带来的环境风险问题是长江经济带绿色发展和生态文明建设面临的一项重大挑战[1],建设“安全长江”已成为区域生态环境保护的主要目标和重要内容之一[2]。长江经济带高风险企业众多,且分布相对集中,饮用水水源同各类危、重污染以及高风险生产储存集中区布局交错,长江干流和一些主要支流及沿岸的环境风险高。未来一定时期内,我国突发环境事件仍将处于高发态势,长江经济带尤为突出,对人群健康和生态安全将造成严峻挑战。由于结构性、布局性风险短时间内难以根本转变,企业环境安全主体责任落实不到位,部分地区监管、防控和应急能力滞后,环境风险的预防和应对水平尚不能满足环境风险形势和日益提高的公众环境诉求的需要[3]。

近年来,一些学者针对长江经济带、长江流域突发环境事件风险开展了研究。例如,付青等(2016)研究认为危化品运输、陆上排污口、产业往上游转移等是长江经济带饮用水水源保护压力的主要来源,并从饮用水水源保护区建设、流域联防联控、岸线管控、应急能力建设以及取水口布局等方面提出了对策建议[4];杨小林等(2015)对长江流域2000—2011年的环境风险进行了综合评价,认为长江流域环境风险自2000年以后有所控制,但目前呈不断恶化的态势,江苏、上海、湖南等区域是长江流域的高风险区,应从降低风险源危险性和受体脆弱性的角度综合入手,实现区域环境风险的控制和管理[5];贾倩等(2017)通过构建模型评估了长江流域突发水环境事件风险,结果表明,由于危化品码头数量多、危化品转运和存储量大以及水源地、自然保护区等受体脆弱性强等,重庆江津区、巴南区,四川成都、宜宾,安徽铜陵、芜湖,江苏南京、镇江、南通,以及浙江杭州、嘉兴等地突发水环境风险水平较高[6];杨小林等(2017)运用因素分析法对2000—2015年长江流域环境污染事故进行了分析,结果表明,2000年以来长江流域环境污染事故频数呈不断下降趋势,风险控制技术的进步对事故发生频数增加具有显著遏制作用,产业结构调整和环境污染治理对风险的抑制作用有限,未来流域产业结构调整和环境污染末端治理任务艰巨,但潜力巨大[7]。综上,已有研究从不同角度为认识和防控长江经济带突发环境事件风险奠定了一定的基础,但多以个别领域的具体分析或全流域的综合评估为主,尚缺少基于防控现状和存在的问题分析的有针对性的系统化的对策研究。

因此,本文在系统分析长江经济带突发环境事件风险形势的基础上,针对环境风险防控的现状和存在的问题,从环境风险源头防控、环境应急协调联动以及重点领域风险管控等三个方面提出了对策建议,以期为有效防控长江经济带环境风险、建设“安全长江”提供参考。

1 长江经济带突发环境事件风险形势 1.1 结构性、布局性风险突出(1)高风险行业企业数量多。长江经济带石化、化工、医药、有色金属采选冶等高环境风险行业企业众多。据统计,全国40%的造纸、43%的合成氨、81%的磷铵、72%的印染布、40%的烧碱产能聚集在该区域[8]。根据环境保护部开展的全国重点行业(石油加工和炼焦业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业三大行业)企业环境风险及化学品检查结果,长江经济带9省2市仅石化、化工、医药等行业的企业就超过12 000家,占检查企业总数的28%,在检查的13个流域中占首位[6]。

(2)布局性环境风险突出。受生产和运输“亲水”特性的影响,长江干流和一些主要支流沿岸高风险企业聚集。目前,长江沿线共布局化工园区62个,正在建设或规划的化工园区有20多个,生产和运输的危化品种类多达250余种。沿江分布的涉危险化学品企业以江苏最多,浙江次之。涉危化品码头、船舶数量多、分布广,仅重庆至安徽段危险化学品码头就接近300个。饮用水水源同各类危、重污染以及高风险生产储存集中区交错配置,水运航道穿过饮用水水源保护区现象较多。由此导致的叠加性、累积性和潜在性的环境污染风险高。

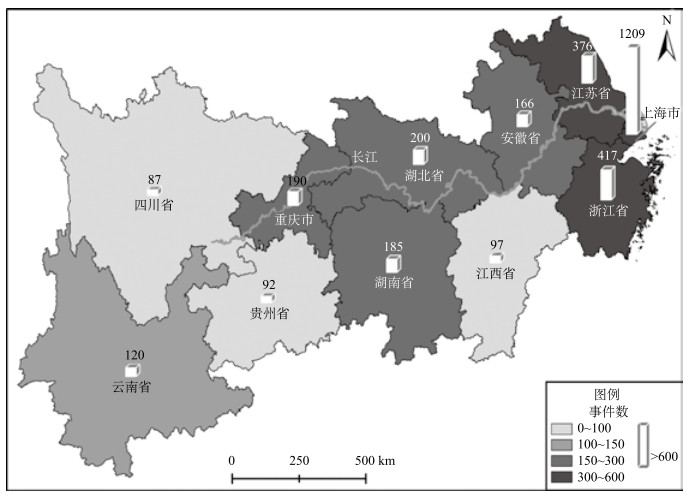

1.2 突发环境事件频发2006—2015年,长江经济带9省2市共发生突发环境事件3139起,约占全国总数的60%,其中,上海、江苏、浙江三个省份的突发环境事件数量占整个长江经济带事件总数的80%以上[9]。具体见图 1。

|

图 1 2006—2015年长江经济带各省份突发环境事件数量及分布 |

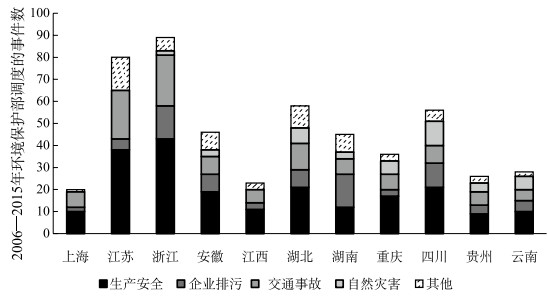

根据2006—2015年环保部调度处理的事件统计,长江经济带由生产安全、企业排污、交通事故、自然灾害导致的突发环境事件分别占全国相应原因突发环境事件的44%、59%、47%、55%,各种原因的事件占比都处于较高水平。生产安全事故和交通运输事故是突发环境事件的主要诱因,生产安全原因引起的事件占40%,其次是交通事故原因,占22%。企业排污、自然灾害及其他原因分别占16%、8%和15%,另外,危险废物非法转移和倾倒也成为长江经济带突发环境事件诱因之一。具体见图 2。

|

图 2 长江经济带突发环境事件诱因 |

长江经济带高污染和高风险企业数量多、分布密集,企业存在工艺设备老化、环境风险防控主体责任落实不到位、环境风险防范意识淡薄等问题,导致生产安全事故、企业违法排污事件频发。水路运输、陆路运输数量大、频次高,交通事故诱发的突发环境事件较多。在四川、云南、贵州等省份,自然灾害发生频次高,这些地区高风险企业数量多、涉及危险物质的生产加工活动频繁,一旦发生地震、洪水等自然灾害,将诱发突发环境事件。因此,未来一段时期,安全生产事故、交通运输事故和自然灾害诱发的次生突发环境事件仍将保持高位。

2 长江经济带突发环境事件风险防控现状 2.1 源头预防不断加强近年来,国家层面通过法律法规、规划政策以及指导性文件等形式对从源头防控环境风险提出了越来越高、越来越细的要求,为长江经济带环境风险防控提供了依据和指导。针对长江经济带、长江流域,也专门制定了一些专项规划、方案,例如,2014年国务院制定了《推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案》 [10]。长江经济带各省份在环境风险管理制度建设、环境风险隐患排查评估以及监控预警等方面取得了一定进展。大部分省份都建立了环境安全隐患排查和治理工作机制,例如,江苏省开展了环境安全标准化达标工程建设,对重点环境风险源实施动态管理,组织开展了主要集中式地表水饮用水源地、化工园区以及行政区域突发环境事件风险评估,重点对沿江、居民集中区等敏感区域的高风险企业规划实施搬迁改造。

2.2 预案管理逐步完善一是完善预案管理制度,在国家环境应急管理工作不断完善的同时,江苏、安徽、江西、湖南、贵州等省份相继印发相关文件,对预案编制、备案、评估、演练提出了明确要求。二是持续推进企业突发环境事件应急预案备案,例如,江苏省截至2014年底备案企业达到4500家。三是健全政府专项预案,大部分省份都编制了突发环境事件应急预案,一些省份及所辖市县针对集中式饮用水水源编制了突发环境事件应急预案。四是加强应急演练。大部分省份均定期通过实战演练、桌面推演等多种形式开展了政府预案的应急演练。

2.3 应急联动机制建设持续推进一是建立跨区域联动机制,部分省份间针对跨界污染建立了突发环境事件应急联动机制。例如,上海、江苏、浙江、安徽三省一市共同签订了长三角地区跨界环境污染事件应急联动工作方案。二是建立跨部门联动机制。长江经济带9省2市环境保护部门均与其他一个或多个部门建立了联动机制,共同防范和处置突发环境事件。三是建立纵向联动机制。例如,江西省、江苏省推进了省级与地级市、地级市与县(区)以及环保部门与企业之间的应急联动体系。

2.4 应急能力稳步提高一是应急机构逐步建立,如江苏、贵州、云南、湖南等省份不断推进省、市、县三级环境应急机构建设。二是推进应急队伍建设,如江苏省建立了3支社会化省级环境应急救援队伍,江苏、贵州、湖南等省份组建了省级应急专家库,并不断增补应急专家队伍。三是加强配备应急物资和装备,如江苏省建成了无锡、南京、淮安三个省级环境应急物资储备基地,贵州省目前在全省已建成9个应急物资储备库,湖南省完成全省14个市州、87个县的环境应急装备配备,安徽省初步建立了全省环境应急物资信息库。上海等省市积极推进应急能力标准化建设。

3 长江经济带突发环境事件风险防控问题与对策尽管各地环境风险防控体系和应急能力建设取得了长足的进步,但与严峻的环境风险防控形势相比,仍不能满足实际需要,存在源头防控体系不健全、能力不足、联动协调欠缺等突出问题,亟待建立以高风险企业、化工园区、岸线码头等为重点的环境风险防控体系,加强高效、联动的应急协调联动机制建设,对饮用水水源、次生突发环境事件以及有毒有害物质等重点领域加强环境风险防控。

3.1 严格环境风险源头防控,调整优化结构布局源头防控是应对环境风险的最有效的措施和途径,应将其摆在首要的突出位置。尽管近年来各地在企业环境风险排查、评估以及产业布局和结构调整等方面开展了大量工作,但与复杂且严峻的风险防控形势相比,仍不能满足现实需要,主要体现在:一是许多企业和水源地等敏感目标未开展环境风险评估,重点源、重点区域环境隐患不清,管控措施缺乏针对性;二是企业快速“入园”导致工业园区或聚集区风险集聚,监控预警、应急导流和暂存以及防护工程等的建设未能及时、有效配套;三是历史遗留、保护区变更以及监管不严等多种原因,导致沿江企业、码头布局不合理,侵占保护区、重要生态功能区问题突出,风险源与受体交织[11]。

因此,针对上述源头防控存在的风险问题,提出以下对策建议:

加强企业和区域环境风险评估。以沿江石化、化工、医药、纺织印染、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等企业为重点,实现企业环境风险评估全覆盖,对环境隐患实施综合整治,推动沿江、沿湖、沿河等重大环境风险企业投保环境污染责任保险。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估,划定高风险区域,实施从严的环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、跨界水体、重要生态功能区以及行政区域环境风险评估试点。

强化工业园区环境风险管控。工业园区或集聚区要加快淘汰不符合产业政策的技术、工艺、设备和产品,实施生态化、循环化改造,加快布局分散的企业向园区集中,按要求设置防护距离和生态隔离带,建设相应的防护工程。自上游而下,分别选择不同产业类型、不同布局特征,开展化工园区环境风险防控体系建设试点示范。

优化沿江企业和码头布局。严格禁止在自然保护区、四大家鱼产卵场等一级管控岸线新建工业类和污染类项目,现有存在环境隐患的企业实施限期治理。以石化化工行业企业为重点,统筹现有企业、园区、基地建设,控制新项目建设。严格危化品港口建设项目审批管理,自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程,逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。

3.2 加强环境应急协调联动,切实做好应急准备近年来,长江经济带各地环境应急能力有所增加,预案的数量和质量不断提升,部分地区通过协议等形式加强了应急联动,物资和队伍建设等方面也取得了显著进展,在妥善处理处置突发环境事件中发挥了重要作用。然而,在部分地区环境风险高且突发环境事件高发的态势短时间内难以根本扭转的背景下,目前的环境应急管理在应急预案、协调联动机制以及队伍和物资等方面面临许多问题,主要体现在:一是部分企业以及水源地、化工园区的环境应急预案缺乏规范性、针对性和可操作性,各级政府环境应急预案形式化现象突出,缺乏实效性,难以为应急准备、应急处置提供科学、有效的支撑;二是跨部门、跨区域应急联动机制过于原则,约束性差,缺乏实质的、具体的联动措施;三是监控预警能力建设滞后,重点河段、湖泊以及全流域尚未形成包括基础数据库、应用平台等在内的统一的网络体系;四是应急队伍建设和物资装备储备缺乏统筹,一些高风险地区缺少专门的环境应急机构,队伍专业化不足,企业和政府应急物资装备多为自发性储备,社会化应急救援机制尚未形成。

因此,针对上述应急协调联动存在的风险问题,提出以下对策建议:

加强环境应急预案编制与备案管理。以沿江涉危涉重企业为重点,加快推进基于环境风险评估的应急预案修编,探索电子化备案。以集中式饮用水水源为重点,推动跨省界突发水环境事件应急预案编制。率先开展长江干流县级以上集中式饮用水水源和沿江沿岸化工园区突发环境事件应急预案备案。以地级及以上政府为重点,开展基于区域环境风险评估的政府突发环境事件应急预案修编。分行业、分领域开展预案评估,筛选一批环境应急预案标杆,并推广示范。

加强跨部门、跨区域监管与应急协调联动机制建设。加强危化品和危险废物运输环境安全管理,探索建立危化品运输车辆、船舶“环保卡”制度和运输信息平台。加强环保、公安、消防部门等综合性、专业性应急救援队伍长效联动。借鉴长三角地区上海、江苏、浙江、安徽“三省一市”经验,推进跨行政区域上下游环境应急联动机制建设,建立共同防范、互通信息、联合监测、协同处置的应急指挥体系。针对风险高、敏感性强、污染纠纷多的区域,开展跨区域环境应急联动体系建设试点示范。

建立流域突发环境事件监控预警与应急平台。按照 《中华人民共和国大气污染防治法》,加强排放有毒有害污染物企业建设环境风险预警体系,加强信息公开。以长江干流和雅砻江、岷江、嘉陵江、湘江、汉江、赣江等主要支流及鄱阳湖、洞庭湖、三峡水库、丹江口水库等主要湖库为重点,建设流域突发环境事件监控预警体系。9省2市建立环境风险源、敏感目标、应急资源与应急预案数据库,建立省际间统一的危险品运输信息系统。建设长江经济带环境风险与应急大数据综合应用与工作平台。

强化环境应急队伍建设和物资储备。以石化、化工、有色金属采选冶等行业为重点,加强企业和园区环境应急装备物资储备,提高储备管理规范性。积极推动区县级、地市级环保部门环境应急能力标准化建设。试点示范先行,探索政府、企业、社会多元化环境应急保障力量共建模式,开展环境应急队伍标准化、社会化建设。建设长江水环境应急救援基地和国家级环境应急实训基地。

3.3 强化重点领域风险管控,遏制重大环境风险由于自然地理特点、重视程度不够以及监管不严等主客观原因,长江干流、部分支流以及其他一些重点地区,在饮用水安全保障、交通事故次生环境风险防控、有毒有害物质监管以及水库群建设等领域面临的风险问题突出,主要体现在:

一是沿江、沿河工业企业、园区密集,取水口和排污口交错,从企业到水源地之间的监控预警以及应对措施不健全,一旦发生泄漏事故或非法排污,将直接威胁下游取水口的水质安全[4];二是长江作为“黄金航道”,其干流、主要支流以及陆上危化品运输量大而复杂,且增长迅速,航道、路线穿越水源地、保护区等敏感目标现象突出,船舶、车辆的全过程跟踪监控体系尚未建立起来,交通事故次生环境污染风险高;三是危废等涉有毒有害物质的产生、转移、处置等环节的底数尚未完全摸清,缺乏特征性有毒有害物质、优先控制污染物清单,监管重点不明;四是上游水库通常只开展个体建设的生态环境影响评价,群组建设对全流域的生态系统的影响机制尚不清晰,持续跟踪性研究不足。

因此,针对上述重点领域存在的风险问题,提出以下对策建议:

确保集中式饮用水水源环境安全。优化沿江取水口和排污口布局,在适宜取水区上游设置缓冲区。强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业、重点企业的执法监管。以地级及以上饮用水水源为重点,在水源周边高风险区域建设风险企业与关联水源三级风险防控工程。以县级以上集中式饮用水水源为重点,推动无备用水源城市规划、建设备用水源,编制应急供水预案。

严防交通运输次生突发环境事件风险。加强水上危化品运输安全环保监管和船舶溢油风险防范,实施船舶环境风险全程跟踪监管,严防严处危化品非法运输。加快推广应用低排放、高能效、标准化的节能环保型船舶,建立健全船舶环保标准,完善船舶污染物的接收处置能力。提高准入门槛,严格落实内河油品和危化品运输禁运相关要求[12]。加强危化品道路运输风险管控,加快推进危化品运输车辆加装GPS实时传输及危险快速报警系统,优化调整涉集中式饮用水水源、自然保护区等危化品运输路线。

实施有毒有害物质全过程监管。全面调查长江经济带危险废物产生、转移、贮存、综合利用和处置情况,摸清危险废物底数和风险点位。严格控制危险废物、危险化学品非法转运。加快重点区域危险废物无害化利用和处置工程的提标改造和设施建设,推进尾矿库、渣场等历史遗留危险废物处理处置。重化工产业集聚区应开展优先控制污染物的筛选评估工作。严格新建、改建、扩建有毒有害化学品项目的审批。

严防长江上游水库群重大生态环境风险。加强长江流域生态安全基础研究,提出基于生态安全的适宜开发规模、强度与布局整体方案建议。全面排查、限期治理已建水库地质水文安全隐患,强化新建水库因自然灾害引发的突发环境事件风险评估,从源头降低由于选址不当导致巨大环境与生态影响的风险。持续观测评估典型河湖水位变化对水生生物多样性、重要物种栖息地以及泥沙量的影响,加强特有生境长期定位监测,严防重大生态风险。

| [1] | 滕堂伟, 瞿丛艺, 曾刚. 长江经济带城市生态环境协同发展能力评价[J]. 中国环境管理, 2017, 9(2): 51-56, 85-85. |

| [2] | 环境保护部, 国家发展和改革委员会, 财政部. 关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知[EB/OL]. (2017-07-17). http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201707/t20170718_418053.htm. |

| [3] | 王金南, 蒋洪强, 刘年磊. 关于国家环境保护"十三五"规划的战略思考[J]. 中国环境管理, 2015, 7(2): 1-7. |

| [4] | 付青, 赵少延. 长江经济带地级及以上城市饮用水水源主要环境问题及保护对策[J]. 中国环境监察, 2016(6): 25-27. |

| [5] | 杨小林, 程书波, 李义玲. 基于客观赋权法的长江流域环境污染事故风险受体脆弱性时空变异特征研究[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(2): 119-124. |

| [6] | 贾倩, 曹国志, 於方, 等. 基于环境风险系统理论的长江流域突发水污染事件风险评估研究[J]. 安全与环境工程, 2017, 24(4): 84-88. |

| [7] | 杨小林, 顾令爽, 赵晔, 等. 长江流域环境污染事故频数动态变化及影响因素分解研究[J]. 改革与开放, 2017(13): 77-79. |

| [8] | 腾艳. 中国地质大学(武汉)校长王焰新提出创新"生态长江"治理模式[N]. 中国国土资源报, 2015-11-25(06). |

| [9] | 环境保护部. 中国环境统计年报(2007-2016)[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2007-2016. |

| [10] | 国务院. 国务院办公厅关于印发推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案的通知: 国办函[2014] 54号[EB/OL]. (2014-06-09). http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/23/content_8903.htm. |

| [11] | 周冯琦, 陈宁. 优化长江经济带化学工业布局的建议[J]. 环境保护, 2016, 44(15): 25-30. |

| [12] | 交通运输部. 交通运输部办公厅关于内河单壳化学品船和单壳油船禁航有关事项的通知: 交办水[2015] 188号[EB/OL]. (2015-12-23)[2017-07-13]. http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/syj/201512/t20151223_1958661.html. |

2018, Vol. 10

2018, Vol. 10