目前我国流域水环境管理的主要依据之一为地表水环境质量评价结果,其主要根据污染指标浓度范围划分水质类别,对比流域水质目标要求进行管理。健康风险评价将水体中污染指标浓度与人体健康联系起来[1],定量描述污染指标对人体健康的危害。尤其是水质较好的流域或饮用水水源地,除关注水质类别外,更应以保护人体健康为主要导向[2],引入环境健康风险管理。因此,在水质分析的基础上从健康风险角度管理流域,与我们的福祉更加密切。

1 水环境健康风险评价研究现状以及评价方法确定 1.1 水环境健康风险评价研究现状20世纪80年代发展起来的健康风险评价定量描述了环境污染对人体健康的危害,估算有害因子对人体健康危害发生的概率,并分析了不同概率下事件后果的严重性[3, 4]。健康风险评价不仅建立了环境污染与人体健康之间的关系,也让环境保护的研究重点由污染治理逐步转向污染物进入环境之前的风险管理,由注重事后处理变成加强事前预防,并获得更多的安全保障[5]。国外学者对环境健康风险评价开展了相关基础研究,包括在环评中如何深化人体健康影响评价[6]、环境风险评价的基本步骤[7],以及Chowdhury[8]、Caeiro[9]等学者对已有评价模型中相关参数及模型不确定性的改进研究等。上述评价的核心思路相近,均是评估水体中污染物与人体健康之间的联系,定量估算饮用、皮肤接触等不同暴露条件下,水环境污染物对人体机能的影响程度及其可能性的过程[11]。20世纪80年代美国国家科学院出版《联邦政府的风险评价:管理程序》,提出风险评价的“四步法”:危害鉴别、剂量—反应评估、暴露评估和风险表征,该方法目前已被荷兰、法国、日本、中国等许多国家和国际组织所采用,成为环境风险评价的指导性文件[6, 10, 12]。在此基础上,由美国环保署推荐的健康风险评价模型成为目前评价应用的主要模型[13],已经为大多数国家和研究人员认可与采纳。

未来我国将进一步贯彻落实绿色发展理念,建立健全以改善环境质量为核心的环境保护管理制度,因此创新环境管理手段是重要方向。在水环境领域,虽然健康风险评价模型还需要进一步研究[20],但这些研究成果明确了污染物浓度与人体健康风险的关系,开展的实证研究可以为环境质量管理提供理论支持[14-19]。

本文采用美国环保署推荐的评价模型[13],选取新安江至钱塘江流域,从源头至入海的主干河流湖库开展水环境健康风险评价。选取有机物、重金属等对人体健康影响较大的指标开展研究,通过测定并评价污染物浓度与人体健康的关系,以期对流域整个沿程的人体健康风险水平有一个较为全面的了解。

1.2 水环境健康风险评价方法水环境健康风险评价对象为水体中对人体存在健康风险的有毒污染物,主要包括基因毒物质和躯体毒物质[21]。根据国际癌症研究中心对化学物的分类,化学致癌物和放射性污染物属于基因毒物质,非致癌物属于躯体毒物质。

它们主要通过直接接触、摄入水体中食物和饮水三种暴露途径对人体健康造成危害[22],其中饮水途径是最为重要的暴露途径[23, 24]。由于水质监测中没有检测出放射性污染物,本文仅考虑化学致癌物和非致癌物的健康风险,没有考虑水体中放射性污染物的情况。同时,结合我国情况,选取国际辐射防护委员会推荐的有毒污染物个人年风险最大可接受水平进行评价。

(1)化学致癌物对健康危害的风险模型为:

|

(1) |

|

(2) |

式中,Rigc为化学致癌物i(共k种化学致癌物)经食入途径的平均个人致癌年风险(a–1);Dig为化学致癌物i经食入途径的单位体重日均暴露剂量[mg /(kg·d)];qig为化学致癌物经食入途径的致癌强度系数[mg /(kg·d)]–1;70为人类平均寿命。饮水途径的单位体重日均暴露剂量Dig为:

|

(3) |

式中,2.2L为成人平均每日饮水量;Ci为化学致癌物或躯体毒物质的浓度(mg/L);70kg为人均体重。

(2)非致癌物对健康危害的风险模型为:

|

(4) |

|

(5) |

式中,Rign为非致癌物经食入途径的平均个人致癌年风险(a–1);RfDig为非致癌物i经食入途径的参考剂量[mg/ (kg·d)]。

笔者选取了从源头到入海的整个河段为研究对象,假定各种有毒污染物对人体健康产生危害的作用是独立的,其累积假设各有毒有害物质对人体健康的毒性作用呈相加关系,而不是协同或者颉颃关系,则水环境总的健康风险危害为:

|

(6) |

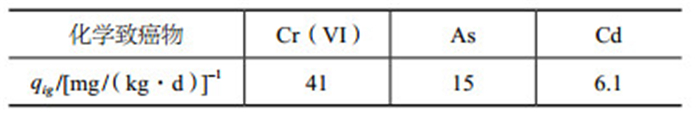

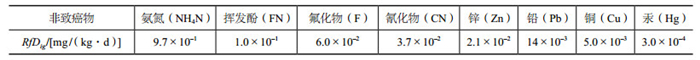

根据国际癌症研究机构和世界卫生组织通过全面评价化学物质致癌性可靠程度而编制的分类系统,铬(Ⅵ)、砷、镉为化学致癌物,其致癌系数见表 1,氨氮、挥发酚、氟化物、氰化物、锌、铅、铜、汞为非致癌物,其参考剂量见表 2。

| 表 1 化学致癌物饮水途径致癌系数 |

| 表 2 非致癌物饮水途径致癌系数 |

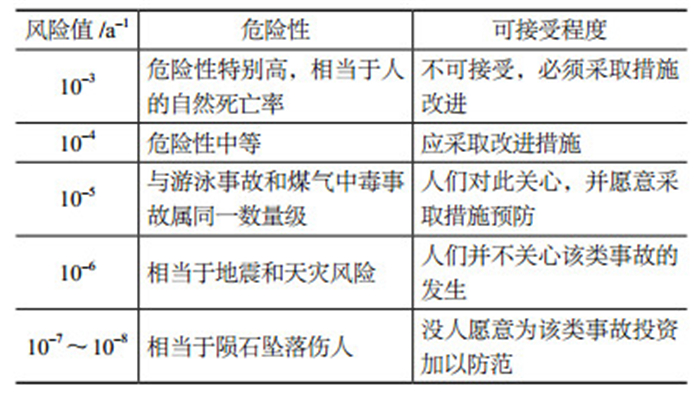

根据美国环境保护署1986年出版的《超级基金公众健康评价手册》 [13],表 3列出了各种物质风险水平及其可接受程度。国际辐射防护委员会推荐的最大可接受风险水平5.0×10–5/a[12]。

| 表 3 各种风险水平及其可接受程度 |

本研究监测数据均按照监测规范,3个平行样品的均值,并采用SPSS 18.0统计软件在P=0.05的置信水平对监测数据进行单因素方差分析,用Excel对数据进行分析和制图。

2 研究区域概况与环境状况分析 2.1 研究区域概况本研究选取了从安徽黄山的新安江源头至浙江杭州的钱塘江的主干河流湖库,包含新安江、千岛湖、富春江、钱塘江,全程约589km,该流域是工业和居民生活用水的重要来源,同时,也接纳了两岸生活污水的汇入。新安江位于安徽省黄山市,干流长度约242 km,地跨皖、浙两省,为钱塘江正源,也是浙江省最大的入境河流。千岛湖位于浙江省杭州市淳安县境内,又称新安江水库,新安江是其最大入湖河流,年均注入千岛湖水量占总入湖水量的68%以上。富春江为千岛湖一条主要出湖河流,是钱塘江中游,长约110km。钱塘江干流长约149.5km,经杭州湾最终注入东海。

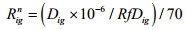

2.2 样品采集和分析本研究从新安江源头至钱塘江,沿程共选择13个监测断面集中采样,共测定了11项指标,采样点如图 1所示,监测结果如图 2所示。

|

图 1 采样点位置 |

|

图 2 (a)~(d)各个采样点测定污染物浓度值 |

每个断面(点位)均采集测定11项水质指标,从2014年1月至2014年12月,每月采集一次样本。水样采集依据《地表水和污水监测技术规范(HJ/T 91— 2002)》 [25]进行,水样保存和预处理依据《水质采样样品的保存和管理技术规定(HJ 493—2009)》 [26]进行,水质指标监测采用《地表水环境质量标准(GB3838— 2002)》 [27]中规定的方法,具体如表 4所示。

| 表 4 采集、测定的指标及分析方法 |

本研究共有13个采样点,其中3个位于千岛湖湖体,分别是入湖口、湖心、出湖口。为了说明千岛湖整体水质情况,取这3个采样点的平均值,以千岛湖作为这3个采样点的总体命名。流域上下游水环境中污染物浓度年均值如图 2所示。从图 2中可知,整个流域镉的浓度介于0.000 05~ 0.000 25mg/L,铬的浓度介于0.002 0 ~ 0.002 3mg/L,铅的浓度介于0.000 3~ 0.001 0 mg/L,汞的浓度介于0.000 001~ 0.000 01 mg/L,这四种污染物上下游沿程浓度变化不大;砷的浓度介于0.000 25~ 0.006 48 mg/L,在西区断面测得最大值;氟化物浓度介于0.083 75~ 0.460 80 mg/L,在富阳断面处浓度较大;锌的浓度介于0.003 5~ 0.025 0 mg/L,在桐庐和窄溪处浓度较大;铜的浓度介于0.001 6~ 0.025 0mg/L,在三都大桥处浓度达到最大值;氰化物均低于检出限,按照检出限值的一半处理,为0.002 mg/L;挥发酚介于0.000 15~ 0.001 00 mg/L,在富阳断面处达到最大值;根据《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)[27]中表 1地表水环境质量标准基本项目限值,以上10种污染物均等于或小于各自Ⅰ类限值;氨氮浓度介于0.025~ 0.583 mg/L,从富阳到七堡断面逐渐上升,介于Ⅰ类至Ⅲ类限值之间。

根据《地表水环境质量评价办法》 [28],若断面水质类别评价采用单因子评价法,即该断面的水质类别根据评价时段内该断面参评指标中类别最差的一项来确定。评价结果表明,率水大桥、街口、千岛湖点位均符合地表水Ⅰ类标准,篁墩、三都大桥、窄溪、桐庐、富阳、西区断面均符合地表水Ⅱ类标准,闸口、七堡断面均符合地表水Ⅲ类标准,具体如表 5所示。

| 表 5 各采样点水质评价结果 |

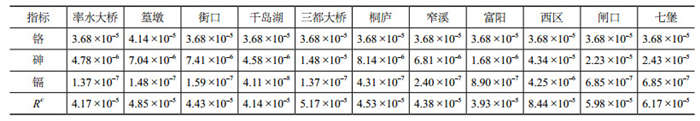

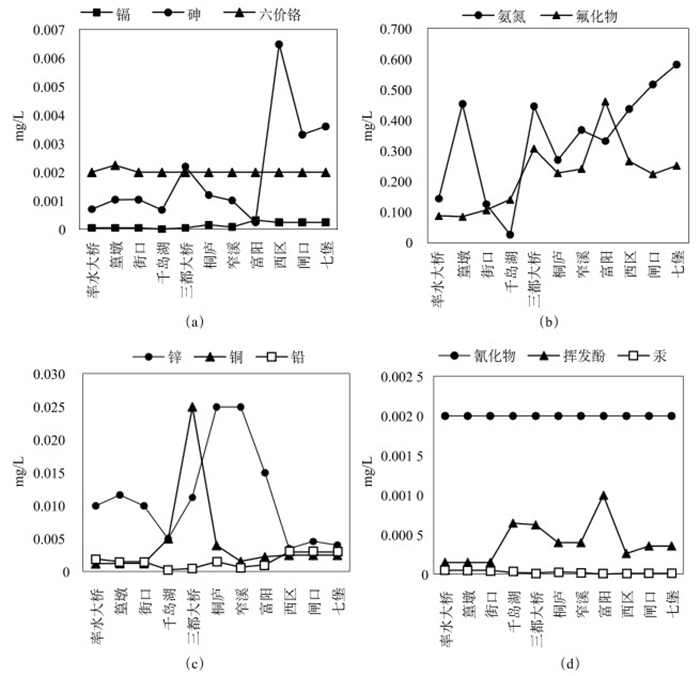

根据式(1)和(2)以及各项指标浓度值,计算得到河流干流通过饮水途径化学致癌物所造成的平均个人年风险值及总风险值,如表 6所示。化学致癌物中,铬的致癌系数相对较大,其健康风险最大值出现在篁墩断面,为4.14×10–5,低于国际辐射防护委员会推荐的最大可接受风险水平5.0×10–5/a;镉的致癌系数值相对最小,其最大值出现在西区断面,为4.25×10–6,低于5.0×10–5/a,最小值出现在率水大桥断面,两者相差一个数量级;砷的风险值在西区断面达到最大,为4.34×10–5,也低于5.0×10–5/a,在富阳断面处达到最小,两者也相差一个数量级。由于西区断面隔、砷的风险值相对较高,该断面处化学致癌风险值与其他断面相比总体偏高。

| 表 6 化学致癌健康风险 |

根据式(3)和(4)以及各项指标浓度值,计算出河流通过饮水途径非致癌物造成的平均个人年风险值及总风险值,如表 7所示。在本研究的非致癌物质中,氨氮的饮水途径致癌系数最大,汞的致癌系数最小。七堡断面由于氨氮风险值与其他断面相比较高,导致七堡断面的整个非致癌风险值最大。同时,各断面风险最大的物质均为氨氮,风险最小的物质均为汞。氨氮是主要的污染物,但是它对人体健康危害的个人年风险均小于10–10/a,也就是说,每10亿人口中可能由于饮用水水质的非致癌污染物而受到健康危害的人数不到1人。

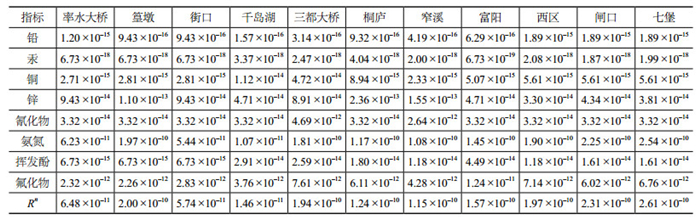

| 表 7 各断面非致癌健康风险 |

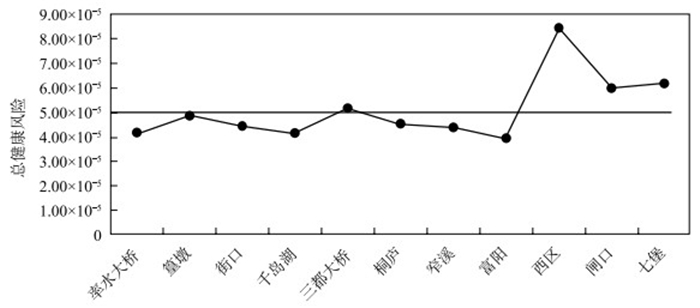

根据式(6)以及各断面化学致癌物健康风险和非致癌物健康风险,可以计算得到流域上下游通过饮水途径造成的平均个人年均总风险值,如图 3所示。由图 3可以看出,西区、闸口、七堡断面总健康风险值较大,其他断面总健康风险值较小。其中西区断面总健康风险值最大,富阳断面总健康风险值最小。且从西区断面到七堡断面,总健康风险值比其他断面要偏高。但总体来讲,所有断面的风险值保持在10–5数量级,与游泳事故和煤气中毒事故属同一级别,可以采取相应措施进行预防。

|

图 3 各采样点总健康风险 |

根据计算结果,各断面总健康风险值由小到大排序为Rs富阳 < Rs千岛湖 < Rs率水大桥 < Rs窄溪 < Rs街口 < Rs桐庐 < Rs篁墩 < Rs三都大桥 < Rs闸口 < Rs七堡 < Rs西区。从率水大桥断面至街口断面属于新安江上的断面。新安江发源于黄山市休宁县六股尖,没有物探,整体水质较好,其接近源头的率水大桥断面水质为优,风险值较低,与测定结果一致;篁墩断面位于黄山市屯溪区,是新安江干流穿越市区的断面,主要反映了市区的生活源污染情况,由于人口较为集中,该断面的氨氮值相对于其他断面浓度值偏高,但仍保持地表水Ⅱ类标准,其风险值略高于率水大桥;街口断面处于新安江下游,为新安江即将入千岛湖处的断面,流量较大,各项污染物浓度较低,总风险值也较低。千岛湖设了三个采样点,将三个采样点取算数平均值以反映湖体整体情况。湖体水质保持Ⅰ类,其风险值略比富阳断面高,高出2.05×10–6。从三都大桥断面到富阳断面属于富春江干流断面,三都大桥、桐庐、窄溪、富阳断面沿程风险值呈下降趋势;从西区断面到七堡断面属于钱塘江干流断面,由于钱塘江汇入支流较多,且流经杭州市区,杭州市人口密集,两岸污染物排入量较大,三个断面的风险值与其他断面相比整体偏高。

3.3 基于流域健康风险评估结果确定的风险防控重点实例计算结果表明,流域上下游总体水质为良,符合或优于地表水Ⅲ类标准,三都大桥、西区、闸口、七堡断面水环境健康个人总年风险均超过国际辐射防护委员会推荐的标准,分别超标0.03、0.69、0.20、0.23倍,其主要原因是这些断面的Cr(Ⅵ)的风险略高。对比水质评价结果和水环境风险计算结果可知,新安江—钱塘江流域如果作为饮用水,虽然污染物浓度极低,但健康风险仍略有超标,一方面是水质评价与风险评价之间不同评价体系之间的差异所致;另一方面也说明,虽然水质评价结果较好,污染物的健康风险程度极小,但长期的低剂量暴露仍有导致人体健康损害风险的可能性,需要继续加强这方面的研究。

结合表 6、表 7和图 3可以看出,非致癌物中氨氮的健康风险最大,属于我国总量减排中常规削减指标,As和Cr等重金属污染物在我国《重金属污染综合防治“十二五”规划》中有相应的综合管控措施。化学致癌物对人体健康危害的个人年风险远远超过非致癌物的年风险,两者甚至相差5~ 6个数量级。以富阳断面为例,化学致癌物对人体健康危害的年风险为3.93×10–5,而非致癌物对人体健康危害的年风险仅为1.57×10–10,即非致癌物约占0.000 4 %,几乎可以忽略不计,因此关注重点应放在化学致癌物的风险管理上。

3.4 流域水环境健康风险的不确定性分析健康风险研究是不良结果发生概率的研究,是研究导致发生损失、损害的可能性,本身具有不确定性的特点。水环境健康风险评价包括有毒污染物通过直接接触、摄入水体中食物、饮水三种暴露途径对人体健康造成的危害,而本文仅考虑了饮水途径,其他途径尚未纳入研究。此外,通过饮水暴露风险还与消费者的生活方式、消费习惯以及职业类型密切相关[29],这些因素在计算中均未考虑。各种有毒污染物对人体健康产生危害的作用机理不尽相同,它们产生的累积效应呈相加关系、协同关系或是拮抗关系。但由于目前仍未形成系统理论和方法学[30],因此在计算中各污染物产生的效应以相加和的方式计算,未考虑其他关系。水环境健康风险评价模型中涉及多个参数,其中某些参数为范围值,并不具有唯一确定值,而本文均采用调查平均值,且为一年数据。而其他方面的模型参数取值也采用国外主要研究成果,如化学物质致癌系数、非致癌物致癌系数等,虽然得出的结论与国外其他相关实证研究之间具有一定的可比性,但仅作风险管理的参考之用,与我国实际情况是否相符有待进一步研究。环境风险评价中的风险标准,即风险可接受水平,由于涉及不同人群的利益,且不同区域的自然条件和社会经济水平存在差异,评价标准也存在很大的不确定性[20]。

4 结论及建议综上所述,新安江—钱塘江流域水质总体较好,测定的11项污染物符合或优于地表水Ⅲ类标准。虽然污染物浓度极低,非致癌风险很小,但健康风险仍然存在。

本研究通过风险评价识别出新安江—钱塘江流域对人体健康风险相对较大的是Cr(Ⅵ),属于流域首要管控指标。Cr在工业生产过程中被广泛使用,进入人体可导致急、慢性中毒,具有神经毒性、基因毒性、致癌性等,是已知的化学致癌物,被《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)列为“第一类污染物”,在排放控制上有严格要求[31]。为此,在新安江—钱塘江流域管理上,首先,建议参考健康风险评价结果,针对含Cr(Ⅵ)废水开展风险源排查,对废水排放企业严格实施“第一类污染物”排放总量控制。其次,根据风险评价结果,建议对于有饮用水用途的水体,进一步开展人体健康风险评价,对那些虽然达到水质目标但有健康风险的污染物引起足够重视,采取必要措施减少低剂量暴露导致的健康损害。最后,在水质标准制定过程中,建议把污染物对人体健康风险作为考虑因素,结合风险评价对应的剂量浓度制定相关标准。

目前,我国环境问题呈现出结构型、复合型、压缩型的特点,发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在我国快速发展的20多年中集中出现,新型、高风险污染不断涌现。由于环境污染,导致人体长期低剂量暴露经过二三十年的累积可能出现问题凸显期,可以预见,环境污染因素将成为影响我国居民健康的主要风险因素。因此应该在典型流域与区域开展水环境健康风险评估,并应基于评估结果构建新型风险防控体系,努力实现污染减排和质量改善合一。

| [1] | 吕忠梅, 杨诗鸣. 控制环境与健康风险:美国环境标准制度功能借鉴[J]. 中国环境管理, 2017, 9(1): 52-58. |

| [2] | 徐云, 曹凤中. 未来十年我国环境管理政策发展趋势分析[J]. 中国环境管理, 2013, 5(4): 12-15. |

| [3] | 黄勇, 杨忠芳, 张连志, 等. 基于重金属的区域健康风险评价——以成都经济区为例[J]. 现代地质, 2008, 22(6): 990-997. |

| [4] | 邹滨, 曾永年, ZHANB F, 等. 城市水环境健康风险评价[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 25(2): 94-98. |

| [5] | 宋国君, 马中, 陈婧, 等. 论环境风险及其管理制度建设[J]. 环境污染与防治, 2006, 28(2): 100-103. |

| [6] | JOHN F. EC approach to environmental risk assessment of new substances[J]. Science of the total environment, 1995, 171(1-3): 275-279 DOI:10.1016/0048-9697(95)04680-8 |

| [7] | STEINEMANN A. Rethinking human health impact assessment[J]. Environmental impact assessment review, 2000, 20(6): 627-645 DOI:10.1016/S0195-9255(00)00068-8 |

| [8] | SHAKHAWAT C, TAHIR H, NEIL B. Fuzzy rule-based modelling for human health risk from naturally occurring radioactive materials in produced water[J]. Journal of environmental radioactivity, 2006, 89(1): 1-17 DOI:10.1016/j.jenvrad.2006.03.002 |

| [9] | CAEIRO S, VAZ-FERNANDES P, MARTINHO A P, et al. Environmental risk assessment in a contaminated estuary:an integrated weight of evidence approach as a decision support tool[J]. Ocean & coastal management, 2017, 143: 51-62 |

| [10] | 于云江, 张颖, 车飞, 等. 环境污染的健康风险评价及其应用[J]. 环境与职业医学, 2011, 28(5): 309-313. |

| [11] | 曾光明, 卓利, 钟政林, 等. 水环境健康风险评价模型及其应用[J]. 水科学进展, 1998, 9(3): 212-217. |

| [12] | 倪彬, 王洪波, 李旭东, 等. 湖泊饮用水源地水环境健康风险评价[J]. 环境科学研究, 2010, 23(1): 74-79. |

| [13] | US Environment Protection Agency. Superfund Public Health Evaluation Manual[R]. Washington DC: US EPA, 1986: 427. |

| [14] | 孙树青, 胡国华, 王勇泽, 等. 湘江干流水环境健康风险评价[J]. 安全与环境学报, 2006, 6(2): 12-15. |

| [15] | 刘凤, 李梅, 张荣飞. 拉萨河流域重金属污染及健康风险评价[J]. 环境化学, 2012, 31(5): 580-585. |

| [16] | 郑浩, 于洋, 丁震, 等. 江苏省饮用水重金属污染物健康风险评价[J]. 江苏预防医学, 2012, 23(4): 5-7. |

| [17] | 刘丽, 秦普丰, 李细红, 等. 湘江株洲段水环境健康风险评价[J]. 环境科学与管理, 2011, 36(4): 173-176. |

| [18] | 王钢, 王灵, 郑春霞, 等. 乌鲁木齐乌拉泊水库水体中重金属健康风险评价[J]. 干旱环境监测, 2010, 24(1): 22-26, 30-30. |

| [19] | 钱家忠, 李如忠, 汪家权, 等. 城市供水水源地水质健康风险评价[J]. 水利学报, 2004(8): 90-93. |

| [20] | 毛小苓, 刘阳生. 国内外环境风险评价研究进展[J]. 应用基础与工程科学学报, 2003, 11(3): 266-273. |

| [21] | 苏伟, 刘景双, 王洋. 第二松花江干流水环境健康风险评价[J]. 自然资源学报, 2007, 22(1): 79-85. DOI:10.11849/zrzyxb.2007.01.010 |

| [22] | 陈鸿汉, 谌宏伟, 何江涛, 等. 污染场地健康风险评价的理论和方法[J]. 地学前缘, 2006, 13(1): 216-223. |

| [23] | SMITH A H, HOPENHAYN-RICH C, BATES M N, et al. Cancer risks from arsenic in drinking water[J]. Environmental health perspectives, 1992, 97: 259-267 DOI:10.1289/ehp.9297259 |

| [24] | KERGER B D, PAUSTENBACH D J, CORBETT G E, et al. Absorption and elimination of trivalent and hexavalent chromium in humans following ingestion of a bolus dose in drinking water[J]. Toxicology and applied pharmacology, 1996, 141(1): 145-158 DOI:10.1016/S0041-008X(96)80020-2 |

| [25] | 国家环境保护总局. HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2005. |

| [26] | 环境保护部. HJ 493-2009水质采样样品的保存和管理技术规定[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009. |

| [27] | 国家环境保护总局. GB 3838-2002地表水环境质量标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. |

| [28] | 中华人民共和国环境保护部. 地表水环境质量评价办法(试行)[EB/OL]. 环办[2011] 22号, http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201104/t20110401_208364.htm. |

| [29] | 高继军, 张力平, 黄圣彪, 等. 北京市饮用水源水重金属污染物健康风险的初步评价[J]. 环境科学, 2004, 25(2): 47-50. |

| [30] | 陈锡超, 罗茜, 宋翰文, 等. 北京官厅水库特征污染物筛查及其健康风险评价[J]. 生态毒理学报, 2013, 8(6): 981-992. DOI:10.7524/AJE.1673-5897.20130307002 |

| [31] | 傅国伟. "第一类污染物"防治需求的紧迫性及其对策措施[J]. 中国环境管理, 2016, 8(4): 15-19, 14-14. |

2018, Vol. 10

2018, Vol. 10