2. 北京市丰台区环境保护局, 北京 100071;

3. 国电科技环保集团股份有限公司, 北京 100039;

4. 环境保护部环境规划院, 北京 100012

2. Fengtai Environmental Protection Bureau, Beijing 100071;

3. Guodian Technology and Environment Group Co., Ltd., Beijing 100039;

4. Chinese Academy for Environnental Planning, Beijing 100012

环境库兹涅茨曲线(environment Kuznets curve, EKC)是研究环境污染与经济增长关系的经典假设,认为环境污染会随经济发展先逐渐增加,在经济发展达到一定程度后逐渐减少,两者最终呈现出倒U形关系,倒U形的顶点为拐点。如果该假设始终成立,那么政策制定者在制定政策时所面临的经济发展还是环境保护的抉择困境将不复存在。然而,环境承载能力的有限性使得污染物排放量存在在拐点出现之前就已经突破承载力上限,造成环境不可逆性破坏的风险。因此,需要政府在经济发展过程中时时把握环境污染的状况,推动EKC拐点尽早出现。改革开放以来,浙江省经济发展迅速,在地域小省、资源小省的条件下迅速成长为经济大省。然而,与经济高产出相伴随的是成本的高投入、能源的高消耗以及污染的高排放。近年来,浙江环境污染日渐加重,因环境问题还引发了大量环境纠纷和群体性事件,威胁社会稳定。为此,浙江省政府积极采取行动,不断加大环境治理的力度。在此背景下,本文对浙江省环境污染与经济增长关系进行实证研究,通过回归分析具体展现浙江环境污染与经济增长关系的历史与现状,检验在已有环境治理下各项污染物的EKC拐点是否出现,以期推动浙江省更好地开展环境治理,实现经济发展与环境保护的双赢。

1 EKC研究回顾Grossman和Krueger最早对环境污染和经济增长关系做了实证研究,发现SO2和烟尘的浓度在收入水平较低时随人均GDP增长而增加,而在收入水平较高时随人均GDP增长而降低[1]。随后,1992年世界银行发展报告也证明环境质量与GDP增长之间存在倒U形关系[2]。由于这种关系与Kuznets1955年提出的收入分配状况与经济发展之间的关系类似,因此,Panayotou将其定义为环境库兹涅茨曲线[3]。

然而,EKC仅仅是一种假设而非定律。虽然有大量研究支持EKC假设,例如,Selden和Song利用全球环境监测系统(GEMS)数据研究发现悬浮颗粒物质、SO2、NOx和CO四种大气污染物的人均排放量均与人均GDP呈倒U形关系[4];Ahmed和Long利用1971—2008年巴基斯坦的环境和经济数据,发现无论从短期还是长期来看,CO2排放量和经济增长之间都呈倒U形关系[5]。但是,也有研究表明环境污染与经济发展之间的关系并非都符合EKC假设,还存在线形、U形、N形等多种可能。例如,王志华采用北京市1990— 2004年的序列数据,得出北京工业废气排放量与工业固体废弃物产生量与人均GDP呈N形关系[6];李彦明基于1986—2004年南京环境和经济数据研究发现南京市工业废水排放量EKC为N形,工业废气排放量EKC为倒N形,而工业固体废弃物产生量与经济发展线性同步[7]。

基于EKC实证检验结果,为了更好地理解EKC假设,学者们也对EKC驱动因子进行了具体探究。其中,规模效应、结构效应和技术效应最早被提出并获得普遍认同。规模效应认为在经济活动性质保持不变的情况下(投入产出比不变的情况下),经济活动规模的扩大必然会导致污染物产出的增加[8]。结构效应指出,当经济发展由初级阶段依次进入快速发展阶段和高级阶段时,产业结构首先从农业转变为高污染的工业,而后升级为第三产业,由此带来污染物排放量的先增后减。而技术效应反映的则是技术进步使得投入产出效率提高或者以清洁技术替代传统技术,从而减少污染物排放[9]。其中,结构效应和技术效应能克服规模效应,使EKC曲线向下降趋势发展[10]。此外,国际贸易、收入分配、政府规制也被认为是EKC的影响因素。国际贸易说认为出口国需要消耗更多的能源来生产供出口的产品,因而污染排放更多;而进口国因为产品进口,生产能耗低,因而污染排放更少[11]。收入分配说认为当且仅当经济发展而收入差距未扩大的情况下,EKC才会呈现出下降趋势[12],并由此解释为什么经济发展程度相同的国家环境退化程度不同[13]。政府管制说认为政府的环境监管对环境保护至关重要,当经济增长时,公众的环境意识觉醒,对清洁环境的要求提高,政府作为回应,加强环境监管,推动环境质量改善。除上述效应外,也有学者认为EKC拐点背后表征的是环境治理、环境监管、环境意识等因素共同作用的结果,不同方法有时不具有完全可比性。因此,要认真和慎重对待EKC曲线的使用[14]。

综上所述,不同地区经济规模、产业结构、技术水平、收入分配、政府规制等各不相同,因而最终呈现出的EKC状态也会有所差异。想要判断某个地区环境污染与经济发展之间的关系,只能通过实证检验,无法从现有研究的推论中获得准确答案。

2 变量与模型解释 2.1 变量选取由于不同污染物呈现的EKC结果并不一致,因此在数据可获得的情况下应当尽可能地选取包含不同发展阶段时间跨度内的多项环境指标进行检验,才能使结果能够较为客观和全面地揭示该地区经济发展与环境污染之间的关系。为此,本文以1991—2014年为时间跨度,具体选取浙江工业废水排放量(万t)、生活污水排放量(万t)、工业废气排放量(亿标m3)、工业SO2排放量(t)和工业固体废弃物产生量(万t)五项指标作为环境变量,反映浙江省环境污染状况;选取GDP(亿元)作为经济变量,反映全省经济发展状况,并在此基础上,以人口为基数,计算获得历年污染物人均排放量(产生量)和人均GDP。上述六项指标(见表 1)在1991— 2004年均可以在《中国统计年鉴》《浙江统计年鉴》和《浙江省环境状况公报》中获得数据。而人口数则根据公式“(上年末人口+本年末人口)/2”计算得出。历年年末人口原始数据来源于《中国统计年鉴》。从1991— 2014年,浙江人均GDP跨越了400~ 10 000美元,贯穿工业化的各个阶段,实现了从欠发达到中等发达状态的转型,具有足够的代表性。

| 表 1 环境变量与经济变量 |

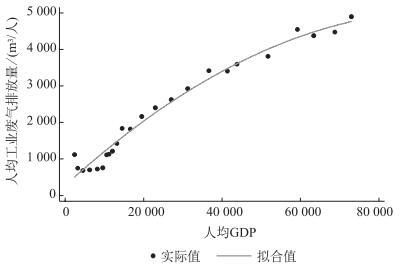

为了得到浙江经济发展与环境污染的净效应,本文略过环境规制、技术水平、产业结构等影响因子,选择建立污染排放量和人均GDP的简化形式方程。简化方程采用二次方程形式,以检验浙江环境污染与经济发展之间的关系是否符合EKC倒U形假设。具体模型如下所示:

|

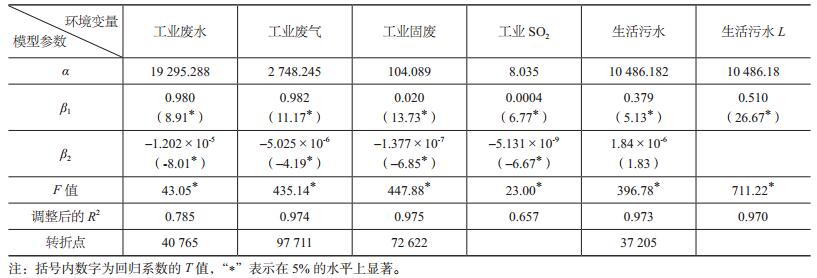

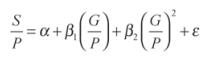

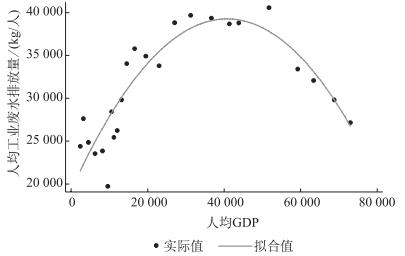

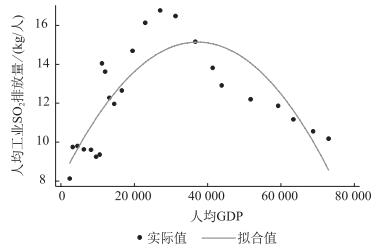

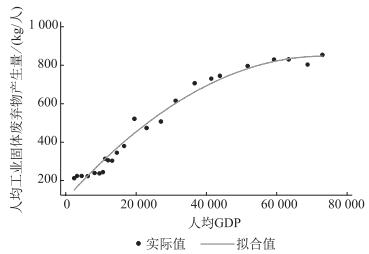

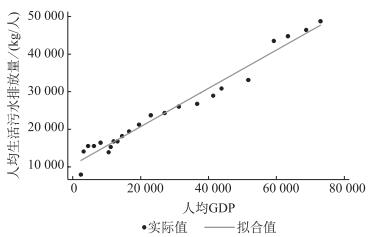

在上述模型基础上,本文利用Stata软件对各项环境指标与人均GDP做回归分析,结果如表 2所示。工业废水、工业废气、工业SO2排放量以及工业固体废弃物产生量均符合EKC假设。四项指标模型拟合后的F值均为显著,调整后的R2分别为0.785、0.974、0.975和0.657,具有较高的拟合程度。此外,一次项系数均为正值,二次项系数均为负值,且T检验结果均为显著,表明人均工业废水、工业废气、工业SO2排放量和人均工业固体废弃物产生量与人均GDP之间均呈倒U形关系。四者具体的EKC曲线如图 1至图 4所示。而生活污水排放量与EKC假设并不相符。虽然模型F值为显著,调整后的R2为0.973,表明拟合程度也很高,但一次项系数和二次项系数均为正值,因此,呈现出的是正U形而非倒U形关系。考虑到二次项系数T检验结果并不显著,本文改对人均生活污水排放量和人均GDP做线性回归处理,其结果如表 2中“生活污水L”所示,F值显著,调整后的R2值仅有0.003的下降,回归系数为正值且T检验结果显著,表明人均生活污水排放量与人均GDP之间呈单调递增的线性关系。其关系曲线如图 5所示。

| 表 2 浙江省环境变量与人均GDP拟合结果 |

|

图 1 工业废水排放量与人均GDP的拟合曲线 |

|

图 2 工业废气排放量与人均GDP的拟合曲线 |

|

图 3 工业SO2排放量与人均GDP的拟合曲线 |

|

图 4 工业固体废弃物产生量与人均GDP的拟合曲线 |

|

图 5 生活污水排放量与人均GDP的拟合曲线 |

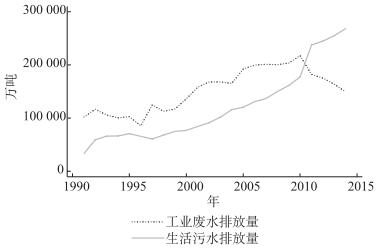

结合拐点具体来看,浙江人均工业废水排放量已经越过拐点,目前处于下降阶段。回归方程求解得出转折点对应人均GDP为40 765元/人,但结合散点图看,实际拐点出现在2010年,人均GDP为51 711元/人,按当年平均汇率折合约7639美元/人。工业废气排放量尚处于倒U形左侧阶段,随人均GDP的增长而增加,从现有数据估计,当人均GDP达到97 711元/人左右时会迎来拐点。工业固体废弃物产生量回归模型显示转折点刚刚出现,为人均GDP 72 622元/人,介于浙江省2013年人均GDP(68 805元/人)和2014年人均GDP(73 002元/人)之间。现有数据显示,2014年人均工业固体废弃物产生量为历史最高点,然而,由于未来数据不确定,无法判定2014年就是实际的拐点。人均工业SO 2排放量亦已越过拐点,回归方程求解得出转折点对应人均GDP为37 205元/人,然而,结合散点图看,实际拐点出现在2005年,当年人均GDP为27 062元/人,按当年平均汇率折算约3304美元/人。人均生活污水排放量与人均GDP为线性关系,并不存在拐点一说。考虑到工业废水排放量和生活污水排放量的不同走势,将两者进行对比发现,自2011年起,浙江人均生活污水排放量超过人均工业废水排放量,成为全省废水的主要来源(图 6)。

|

图 6 浙江省工业和生活污水排放量对比图① |

① 生活污水排放量折线的断裂点是由于1996年浙江生活污水排放量数值缺失造成的。

4 浙江省环境污染与经济发展关系影响因子分析已有研究表明,环境污染与经济发展关系的影响因素包括经济规模、产业结构、技术水平、对外贸易、收入分配、政府规制、公众需求等。考虑到对外贸易主要通过影响经济活动的规模进而影响污染物的排放量,收入分配则是通过影响公众对环境的需求进而影响政府行为,最终影响污染物的排放,而政府作为环境这一公共物品的提供者,在环境保护中的作用并非仅仅是规制,还包括具体的治理行为,故本文总结得出以下四项影响因子:规模因子、产业因子、技术因子和政府治理因子。

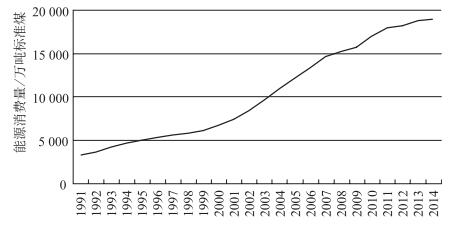

4.1 规模因子改革开放以来,浙江经济发展迅速,在地域小省、资源小省的条件下迅速成长为经济大省。1992年浙江省GDP突破1000亿元,1999年突破5000亿元,2004年突破10 000亿元,2014年达到40 173亿元,居全国第4位。在此期间,浙江工业企业扩张迅速,2004年至2010年,规模以上工业企业单位数从41 357个增长至64 364个,平均年增长近4000个。与经济活动规模扩大相伴的是投入的大幅增长。以能源投入为例,20世纪90年代以来浙江省能源消费量快速增加(图 7)。1991年全省能源消费量为3123万吨标准煤,2004年突破10 000万吨,2008年突破15 000万吨,2014年全省能源消费总量达18 826万吨。环境污染是经济活动的副产品,浙江经济活动高投入带来经济高产出的同时,也造成工业“三废”等环境污染物的高产。

|

图 7 1991—2014年浙江省能源消费总量 |

浙江工业化进程推进快速,改革开放以来,第一产业比重不断降低,第二产业尤其是工业产业一直居于主体地位,使得环境污染日渐加重。近年来,第二产比重逐年下降,第三产业发展迅速。2014年三产比重首次超过二产,使浙江产业结构升级调整为“三二一”型。服务业、信息业等第三产业污染排放少,相对于污染物排放量大的第二产业来说属于清洁产业。因此,二产和三产比重此消彼长的变化,为全省环境保护工作释放出了利好消息,工业固体废弃物产生量或在2014年到达拐点。

此外,浙江省工业废物的排放具有明显的行业特征,工业废水主要来源于纺织业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业,此三行业废水排放量占工业废水排放总量的70%以上。工业废气和固体废弃物产生主要来源于电力、热力的生产和供应业,该行业工业废气排放量和固体废弃物产生量占全省总量的40%~ 50%。工业SO2同样主要来源于电力、热力的生产和供应业,2007年该行业排放量为全省排放总量的64.6%。

从污染物排放量看,关键行业的节能减排为浙江全省污染物减排工作做出了突出贡献。以出现拐点的工业废水和工业SO2为例,2010年起,纺织业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业三大行业的废水排放量开始逐年减少。截至2014年,纺织业废水排放量减少20%,造纸及纸制品业废水排放量减少34.7%,化学原料及化学制品制造业废水排放量减少26.8%,有力地推动了浙江省工业废水排放量的削减。而2007年至2014年,电力、热力的生产和供应业工业SO2排放量减少了28万吨,与全省工业SO2削减量相当,在全省工业SO2减排工作中发挥了关键作用。

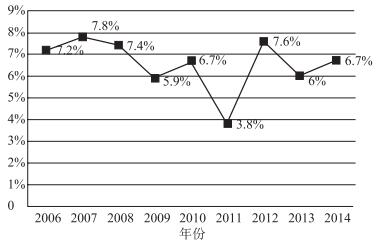

4.3 技术因子科学技术的进步能够改变经济活动的投入产出比,从而减少污染物的排放。长期以来,浙江省高度重视科技,积极推进科技进步与创新。2012年,浙江研究与试验发展经费占GDP比重突破2个百分点,标志着地区发展进入创新驱动阶段。具体到生态科技方面,水污染防治与水资源综合利用技术、固体废弃物综合处置技术、高效节能技术、再生资源利用技术、火电厂烟气脱硝技术等的发展和应用从降低经济投入和减少污染产出两方面推动环境保护。以能源利用为例,一方面,科技的进步促进浙江能源利用效率不断提高。2006年以来,浙江规模以上工业单位增加值能耗以每年6%左右的速度逐年下降(图 8)。到了2014年,全省能源消费弹性系数为0.13,万元GDP能耗为0.5吨标准煤,创历史新低。而清洁能源技术的发展更使浙江能源结构逐步优化。2015年全省清洁能源利用率为21%,比2010年提高9个百分点。另一方面,创新科技的利用直接减少浙江能源消费过程中污染物的排放,如火电厂烟气脱硝技术的应用减少排放氮氧化物。2014年,浙江建成全国首台超低排放机组,以多种污染物高效协同脱除技术打破过去燃煤机组单独使用脱硫、脱硝、除尘装置的传统烟气处理格局,使煤电减排工作提升到一个新的高度。虽然,从工业废气排放情况来看,现有技术效应还未能完全克服规模效应的影响,但从长远来看,科技的进步有利于促进工业废气排放量拐点早日出现。

|

图 8 2006—2014年浙江规模以上工业单位增加值能耗降幅 |

随着环境问题日益加重,公众环境诉求持续上涨,浙江省政府不断加强环境管制,以更高的标准、更严的执法促进环境问题的改善,先后颁布《浙江省大气污染防治条例》(2003年通过,2016年修订)、《浙江省固体废弃物污染环境防治条例》(2006年通过,2013年修订)、《浙江省环境污染监督管理办法》(2006年发布,2010年、2011年、2014年修订)、《浙江省水污染防治条例》(2008年通过,2013年修订)、《浙江省清洁空气行动方案》(2010年通过)等系列规定,以法律法规引导各单位节能减排。与此同时,政府加强环境执法,对环境违法违规行为坚持高压态、零容忍。2014年,浙江立案查处环境违法案件9916件,行政罚款4.73亿元,向公安机关移送环境违法犯罪案件1036起,行政拘留541人,刑事拘留1464人。强有力的环境监管提高了环境违法违规行为的成本,打破了过去“污染—处罚—再污染”的恶性循环,起到了巨大的震慑作用。

此外,政府不断加大环境治理的投入力度,2010年以来,浙江工业污染源治理投资额大幅上涨,2014年达675 944.4万元,比2010年翻了近5番。由此带来工业污染物处理能力的增加。以废水处理能力为例,2011年,浙江废水治理设施日处理能力为1421.7万t/d,比2010年新增156.7万t/d,推动全省水环境的改善。

5 结论与建议(1)对浙江省1991—2014年经济变量与环境变量的分析表明,工业废水、工业废气、工业SO2排放量和工业固体废弃物产生量均符合EKC假设,其中工业SO2、人均工业废水排放量曲线呈明显的倒U形,分别于2005年(人均GDP为27 062元/人)与2010年(人均GDP为51 711元/人)达到拐点,目前处于下降阶段。工业人均废气排放量和工业固体废弃物人均产生量尚处于倒U形左侧上升阶段,其中工业固体废弃物产生量接近拐点,工业废气排放量的拐点尚未出现。而生活污水排放量与EKC假设并不相符,人均生活污水排放量与人均GDP呈单调递增的线形关系。

(2)规模因子、产业因子、技术因子和政府治理因子是影响浙江EKC走势的重要因素。其中,规模因子导致环境污染与经济发展呈正向关系,而产业因子、技术因子和政府治理因子有利于促进两者关系朝相反方向发展。因此,环境保护的关键在于调整产业结构,促进科技创新,加强政府治理以克服规模效应,从而实现环境污染与经济发展关系的转折。虽然当前浙江对于工业废气、工业固体废弃物和生活污水三者的作用还未能实现对规模效应的克服,但随着这三方面因子作用的强化,未来浙江环境保护工作将呈现出更好的结果。

(3)EKC影响因子表明,环境保护涉及政府、企业、研究机构、公众等多方主体。其中政府处于核心位置,公众诉求影响政府行为,而政府又具有双重身份,一方面政府作为监管者,通过政策法规引导企业投资和生产活动,激励研究机构的创新研发,进而影响产业结构和环保科技水平;另一方面,政府作为环境这一公共物品的提供者,直接作用于污染物,减少污染物对环境造成的压力。因此,在未来的工作中,需要政府充分发挥其在环境治理中的作用,一方面积极履行自身环保责任,另一方面充分调动其他主体环境保护的积极性。要制定和完善环境法律法规,加强环境执法,以更高的要求和标准推动企事业单位进行科技创新,促进产业结构升级调整;要建立和完善环境信息公开机制,以公众满意度倒逼,强化企业环保责任,强化政府监管责任,从而使政府、市场和社会成为紧密联系的环境保护共同体,促进全省在经济发展的同时实现环境质量的改善。

(4)就具体污染物治理而言,浙江省工业废物的排放具有明显的行业特征,工业废水主要来源于纺织业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业;工业废气、工业SO2和工业固体废弃物主要来源于电力、热力的生产和供应业。这表明,治理工业废弃物,关键需要做好上述行业的减排工作。而在治理工业污染的同时,还应当关注其他污染源的治理。当前浙江生活污水排放量已经远超工业废水排放量,成为废水的主要来源。因此,仅仅关注工业废水的治理已经无法满足治水的整体要求。促进生活污水排放量早日越过EKC拐点应当成为浙江省今后治水工作的关注点。

| [1] | GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3914. Cambridge, MA, USA:National Bureau of Economic Research, 1991. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=232073 |

| [2] | World Bank. World Development Report 1992:Development and the Environment[M]. New York: Oxford University Press, 1992. |

| [3] | PANAYOTOU T. Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development[R]. World Employment Programme Research Working Paper. Geneva, Switzerland:International Labour Office, 1993. http://econpapers.repec.org/RePEc:ilo:ilowps:292778 |

| [4] | SELDEN T M, SONG D Q. Environmental quality and development:is there a Kuznets curve for air pollution emissions?[J]. Journal of environmental economics and management, 1994, 27(2): 147-162 DOI:10.1006/jeem.1994.1031 |

| [5] | AHMED K, LONG W. Environmental Kuznets curve and Pakistan:an empirical analysis[J]. Procedia economics and finance, 2012, 1: 4-13 DOI:10.1016/S2212-5671(12)00003-2 |

| [6] | 王志华, 温宗国, 闫芳, 等. 北京环境库兹涅茨曲线假设的验证[J]. 中国人口·资源与环境, 2007, 17(2): 40-47. |

| [7] | 李彦明. 南京市工业"三废"排放的环境库兹涅茨特征研究[J]. 世界科技研究与发展, 2007, 29(3): 82-86. |

| [8] | GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental Impacts of A North American Free Trade Agreement[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3914. Cambridge, MA, USA:National Bureau of Economic Research, 1991. |

| [9] | KAIKA D, ZERVAS E. The environmental Kuznets Curve (EKC) theory-Part A:concept, causes and the CO2 emissions case[J]. Energy policy, 2013, 62: 1392-1402 DOI:10.1016/j.enpol.2013.07.131 |

| [10] | DINDA S. Environmental Kuznets curve hypothesis:a survey[J]. Ecological economics, 2004, 49(4): 431-455 DOI:10.1016/j.ecolecon.2004.02.011 |

| [11] | SURI V, CHAPMAN D. Economic growth, trade and energy:implications for the environmental Kuznets curve[J]. Ecological economics, 1998, 25(2): 195-208 DOI:10.1016/S0921-8009(97)00180-8 |

| [12] | MAGNANI E. The environmental Kuznets curve, environmental protection policy and income distribution[J]. Ecological economics, 2000, 32(2): 431-443 |

| [13] | BIMONTE S. Information access, income distribution, and the environmental Kuznets curve[J]. Ecological economics, 2002, 41(1): 145-156 DOI:10.1016/S0921-8009(02)00022-8 |

| [14] | 王金南, 张静, 刘年磊, 等. 基于EKC的全面小康中国与发达国家环境质量比较[J]. 中国环境管理, 2016, 8(2): 9-15, 23-23. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9