2. 环境保护部环境规划院, 北京 100012

2. Chinese Academy for Environmental Planning, Beijing 100012

颗粒物无组织排放是颗粒物不经过排气筒的无规则排放[1]。工业污染源无组织排放的颗粒物是大气灰霾的主要来源之一,不仅对企业职工及周边居民的身体健康造成损害,也影响我国城市和区域环境空气质量的根本改善。与有组织排放(排气筒)相比,颗粒物无组织排放不规律、扩散不稳定,监测和治理难度较大,已成为我国大气环境管理的薄弱环节。2016年以来,环境保护部全面加大了京津冀及周边地区大气污染防治工作监督执法检查力度,相继组织开展了重污染天气应对专项执法检查、大气污染防治强化督查等活动,普遍发现企业特别是“散乱污”企业存在车间未配套粉尘防治设施、堆场原料堆放不规范问题,粉尘无组织排放严重。以第六轮次大气污染防治强化督查为例,共发现2627家企业存在环境问题,而物料未按要求覆盖、密闭的就高达660家[2]。当前,工业企业颗粒物无组织排放问题已逐渐引起我国各级环境管理部门的重视,加强工业源颗粒物无组织排放控制工作已成为我国大气环境治理的重点。

2016年12月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,提出要全面推进工业企业达标排放,并要求推动燃煤电厂、钢铁、建材等行业开展颗粒物无组织排放治理[3]。颗粒物无组织排放控制标准是推进工业源无组织排放治理、实施精细化环境管理的重要工具。标准制定得是否科学、规范,标准体系是否完善,直接影响工业源颗粒物无组织排放治理工作的成效,进而影响我国大气环境质量的整体改善。目前,我国关于工业源颗粒物无组织排放控制法规和标准的研究较少,缺乏对管控思路及标准体系的整体把握和思考。本文系统研究了中国、美国、德国、日本的工业源颗粒物无组织排放法规及标准体系,对比分析了各国颗粒物无组织排放控制标准的特点,提出了完善我国颗粒物无组织排放标准的建议。

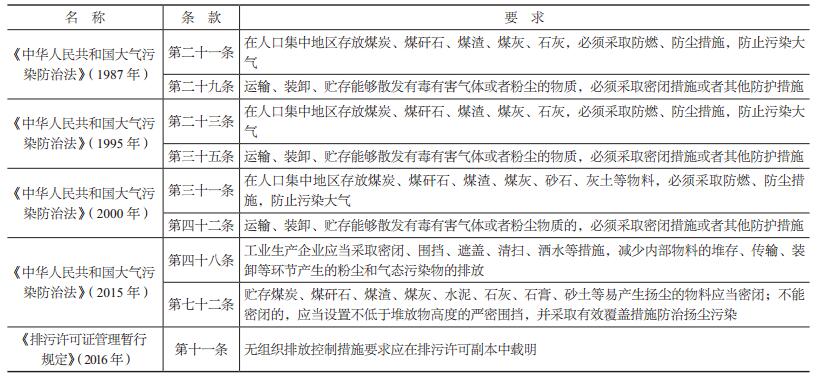

1 我国工业源颗粒物无组织排放控制标准 1.1 相关法律法规要求我国历来重视工业源颗粒物无组织排放控制工作,《中华人民共和国大气污染防治法》(以下简称《大气污染防治法》)自1987年首次发布以来,历经1995年修正,2000年、2015年两次修订,均将颗粒物无组织排放控制作为主要内容予以规定[4-7],特别是2015年新版《大气污染防治法》更进一步细化了管控措施要求,对工业生产企业物料堆存、传输、装卸等环节无组织排放进行了规定,从而更具可操作性。2016年,环境保护部发布《排污许可证管理暂行规定》 [8],将无组织排放纳入排放许可,明确提出了大气无组织排放许可条件的主要内容,包括产污环节、污染物种类、主要污染防治措施、适用的国家或地方排放标准、年许可排放量限值、申请特殊时段许可排放量限值等信息。国家层面涉及工业源颗粒物无组织排放控制的法律法规见表 1。

| 表 1 工业源颗粒物无组织排放控制的法律规定 |

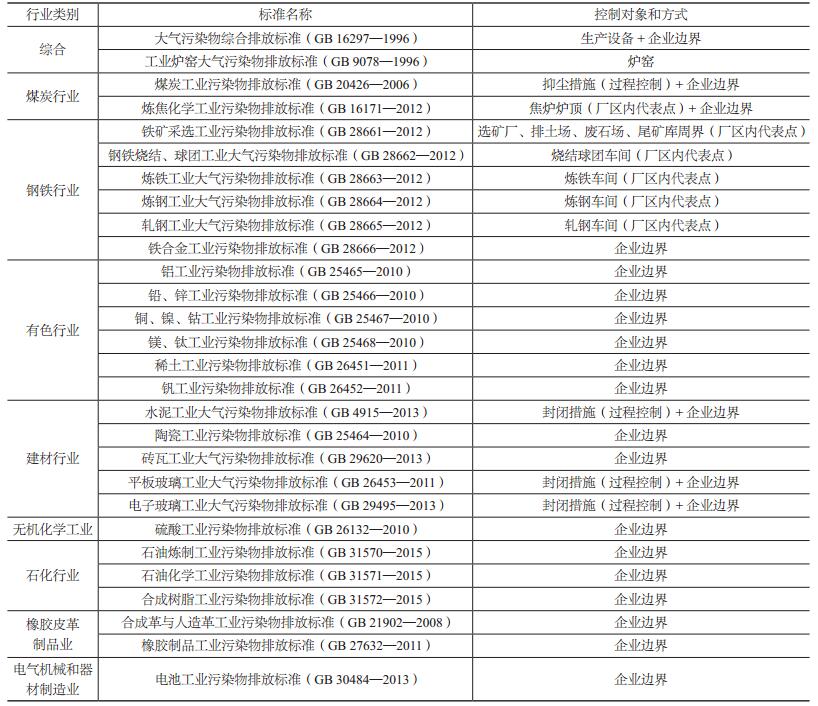

无组织排放控制是我国工业源大气污染物排放标准中的重要内容。目前在我国现行的43项固定源大气污染物排放标准中,有28项标准规定了工业源颗粒物无组织排放控制要求(见表 2),涉及煤炭、钢铁、有色、建材、无机化学、石化、橡胶皮革制品、电气机械和器材制造等多个行业。这些标准主要从工艺过程控制、厂界或厂区内代表点监控等方面进行规制。

| 表 2 我国工业源颗粒物无组织排放控制相关标准 |

工艺过程控制方面,主要是规定了密闭操作要求,如《水泥工业大气污染物排放标准》 [9]规定:“水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭,对块石、黏湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其它有效抑尘措施,控制颗粒物无组织排放。”《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 [10]规定:“平板玻璃制造企业在原料破碎、筛分、储存、称量、混合、输送、投料等阶段应封闭操作,防止无组织排放”等。

厂界污染物浓度监控方面,以《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》 [11]为代表,大部分排放标准都规定了厂界污染物监控浓度限值,要求在企业边界处颗粒物浓度达到或接近空气质量的要求。这是具有中国特色的做法,用来综合评定企业无组织排放控制的最终效果,但环境管理的有效性受到质疑。为了规范厂界监测执法,我国配套制定了HJ/T 55《大气污染物无组织排放监测技术导则》 [12],对于颗粒物,要求下风向设监控点,上风向设参照点,两者浓度差值为企业的贡献值(扣除背景值)。

近年来,我国一些排放标准要求在厂区内的代表性地点监测颗粒物无组织排放浓度。例如钢铁工业系列排放标准[13-16],要求监测厂房门窗、气楼等处的颗粒物浓度,露天(或有顶无围墙)尘源则需监测距尘源5m处的颗粒物浓度;《炼焦化学工业污染物排放标准》 [17]则要求焦炉炉顶的颗粒物浓度达到标准要求。这种在厂区内设置代表点监控无组织排放浓度的做法,无疑提高了环境监管的有效性。

1.3 存在的问题 1.3.1 重视有组织排放,无组织排放控制被忽视颗粒物经烟囱、工艺排气筒等有组织排放一直是环境管理的重点,在线监测、监督性监测、日常执法活动等也主要围绕有组织排放控制工作展开。而对于无组织排放源,由于其具有小而散、排放不规律、瞬发性强等特点,环境监管难度很大,且对其排放控制重视程度明显不够,日常管理也很少开展相关监测。厂内颗粒物无组织排放也通常被认为是职业卫生的管控范畴,一定程度上造成环保部门对厂区内颗粒物排放监管大打折扣。对于钢铁、有色、建材等行业,由于无组织排放节点多、排放量大,加之目前管控方式的针对性和有效性不强,造成这些行业的颗粒物无组织排放控制成为我国环境管理的薄弱环节。

1.3.2 厂界监控方法有效性差在标准实施过程中,发现采用厂界监控方法来控制颗粒物无组织排放有效性较差,这主要体现以下几个方面:一是如果厂区面积较大,因工艺布局等原因(如无组织排放源距厂界较远),在厂界很难监测到污染源实际无组织排放情况,无法发挥有效管控作用;二是不同生产工况(如高炉出铁场等阵发源)、气象条件(主要是风向、风速影响)、点位选择等会造成监测数据变异性较大,影响达标判定;三是存在周边污染源干扰难以克服,造成责任难以界定,有时甚至会产生执法纠纷的问题;四是监测方法(HJ/T 55)复杂,可操作性较差。

1.3.3 工艺控制措施要求笼统,针对性不强传统上颗粒物排放标准多注重浓度限值,对无组织排放控制措施要求不够。有些标准虽提出了无组织排放控制措施,但规定偏原则性(如笼统要求“封闭”),未能针对某个特定行业中的每个(或每类)无组织排放源提出有针对性的具体管控措施,难以有效监管。近年来,随着我国大气污染防治与管理逐渐向精细化发展,一些标准提出了较为具体、详细的无组织排放控制措施,如石油炼制、石油化工、合成树脂等排放标准对VOCs无组织排放提出了比较详细的控制措施和要求,但对于颗粒物,这方面的进展仍较缓慢。

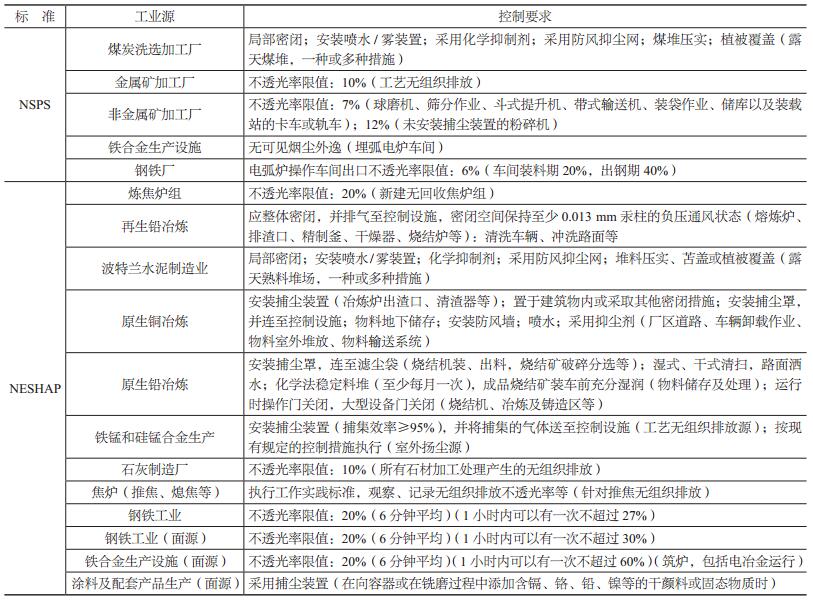

2 国外工业源颗粒物无组织排放控制标准 2.1 美国美国《清洁空气法》 [18]认为,排放标准不可单纯理解为限值标准,也包括任何为有效控制污染所规定的操作标准。因此,美国除规定颗粒物有组织排放限值外,对其无组织排放规定了许多关于工艺设计、设备及运行操作的要求。美国工业源颗粒物无组织排放控制标准涉及煤炭、矿物加工、焦化、钢铁、水泥、有色、化工等行业,主要包含在针对常规污染物的新源特性标准(NSPS)[19]以及针对有害空气污染物的国家排放标准(NESHAP)[20]中,具体见表 3。由表可知,美国工业企业无组织排放源主要分为两种:一是工艺无组织排放源,包括各种炉窑及生产设备装料口、卸料口以及其他工艺过程;二是无组织排放扬尘源,如室外物料堆场、物料运输系统、厂区道路等。从控制指标上看,主要采用不透光率(opacity)和管控措施要求两种控制形式。不透光率是一种基于光透射原理测定并反映烟气中颗粒物浓度大小的指标,其方法稳定成熟、操作简便,是美国工业源颗粒物排放控制的重要指标[21]。管控措施要求方面,针对工艺无组织排放源规定了密闭、安装捕尘装置并连至控制设施等要求,针对室外扬尘源规定了局部封闭、洒水喷淋、冲洗路面、安装防风抑尘网、采用化学抑制剂、植被覆盖等要求,内容全面具体。

| 表 3 美国工业源颗粒物无组织排放控制标准 |

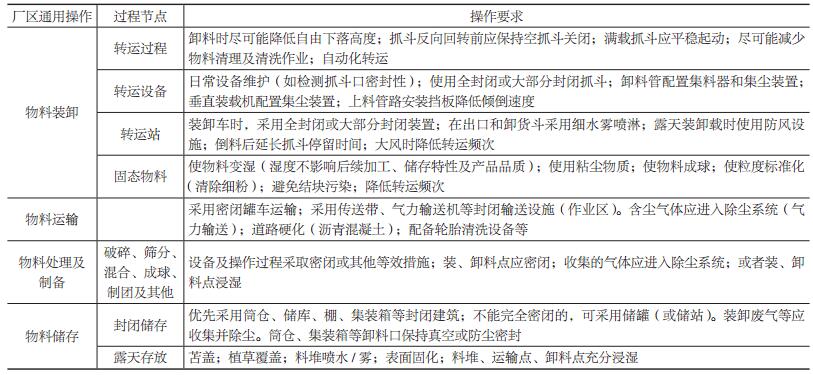

德国关于空气污染控制的法律法规主要为《联邦空气污染控制法》和《空气质量控制技术指南》(TA Luft)[22],其中TA Luft可视作德国的大气污染物排放标准,它是配合许可证实施的。TA Luft不仅规定了颗粒物有组织排放限值,对其无组织排放也规定了物料装卸、运输、加工处理、储存过程的操作标准,见表 4。由表可知,德国工业源颗粒物无组织排放控制标准没有规定限值,均是一些管控措施要求和操作上的管理规定,这些要求涉及厂区物料储存、运输、装卸及加工的每一个细节,针对性强,且具有较强的可操作性。此外,标准针对具体的行业生产设施提出建设和运行要求,如对工艺无组织排放源进行密闭或对其产生的废气进行收集并进入处理设施等。

| 表 4 德国工业源颗粒物无组织排放控制标准 |

日本大气污染控制的核心法律是《大气污染防治法》 [23]。该法规定了粉尘的排放控制方式。该法中的“粉尘”,即“伴随着物体的粉碎、筛选等机械性处理过程或者矿石和土沙的堆积过程而产生的或飞散的物质”。粉尘中又将石棉以及其他对人的健康会产生危害危险性的由政令规定的物质定为“特定粉尘”,将特定粉尘以外的粉尘作为普通粉尘。对于普通粉尘,严格执行设备的结构、使用和管理标准,这些标准主要对一定规模的焦炭炉、带式传送机或斗式输送机、磨碎机等主要设备,规定了相应的管控措施要求。以原料处理能力在50t/d以上焦炭炉为例,要求“装炭作业必须在无烟装炭装置、通风斗、集尘机或与上述装置有同等效果的装置上进行,出窑作业必须依靠设置在导向车上的通风斗及处理通风斗中粉尘的集尘机,或是与上述装置有同等效果的装置来进行,当在导向车上设置通风斗有困难时,可以设置防尘罩”。对于特定粉尘,其限制标准不是对排放口的浓度及量的限制,而是按各特定粉尘的种类,规定在工厂的某一界限范围内大气中的允许浓度。

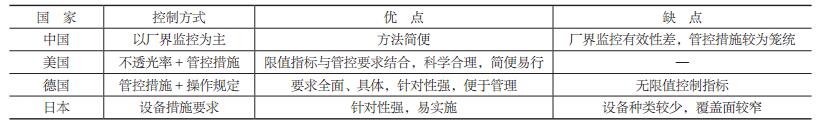

3 国内外工业源颗粒物无组织排放控制标准对比分析本文对中国、美国、德国、日本的工业源颗粒物无组织排放控制标准进行了对比分析,见表 5。由分析可知,在控制方式上,我国基本以厂界监控为主,部分行业规定了封闭措施的要求和厂区内监控点监控浓度限值,美国采用不透光率指标限值和管控措施要求相结合的方式,德国更偏重管控措施的要求,日本实行普通粉尘和特定粉尘分类控制,其中普通粉尘执行的设备结构、使用和管理标准亦是管控措施的要求。与美国、德国、日本等发达国家相比,我国在颗粒物无组织排放控制方面既存在监控方法有效差的问题,也存在管控措施要求笼统不全面的问题,与上述国家仍有较大差距。

| 表 5 国内外工业源颗粒物无组织排放控制标准优缺点对比 |

当前,面对人民群众健康水平提升和大气环境质量改善的迫切需求,相关部门应尽快厘清工业源颗粒物无组织排放的控制思路,完善排放标准体系。在制定具体行业大气排放标准时,需要充分借鉴发达国家经验,并结合我国实际情况,提出适用性强、便于实施操作的颗粒物无组织排放控制要求,以更好地服务于企业无组织排放治理及政府监管工作。

4 关于完善工业源颗粒物无组织排放控制标准的建议 4.1 全面增加无组织排放控制措施要求当前,我国工业企业颗粒物无组织排放管控思路仍不明确,排放标准涉及的控制要求仍不完善,现实普遍存在重有组织排放轻无组织排放、重排放限值轻措施要求的问题,为此,建议修订涉及颗粒物无组织排放的现行大气污染物排放标准(含大气污染物综合排放标准和行业排放标准),全面增加颗粒物无组织排放控制措施要求,特别是针对各行业生产工艺无组织排放源(生产设备及工艺过程)和开放扬尘源(如堆场、物料运输系统、物料装卸、加工处理等)应分别提出可操作性强、便于执法的细化措施要求。同时,建议在标准中针对一般地区和重点地区分别提出有区别的措施要求,以体现不同环境敏感地区的差异化标准管控理念。

4.2 研究制定厂区内代表点无组织排放标准当前,我国部分行业大气排放标准规定了厂区内代表点的颗粒物无组织排放浓度限值,如钢铁烧结(球团)、炼铁、炼钢等工业排放标准均规定了厂房车间的排放限值,采样点位于厂房门窗、屋顶、气楼等排放口处;炼焦化学工业排放标准规定了焦炉炉顶的排放限值等,与厂界控制相比,明显提高了颗粒物无组织排放控制的有效性,但行业覆盖面明显偏窄。另外,上述标准中设置的代表点不尽合理,不便于监测。因此,建议未来颗粒物无组织排放控制从厂界向厂内延伸,对车间逸散、料堆等开放式作业场所等,选择厂区内有代表性地点进行监测,及时、准确地反映无组织控制效果。建议启动冶金、建材等颗粒物无组织排放严重行业大气排放标准的修订工作,研究提出合理可行的厂区内代表点并科学确定无组织排放限值。

4.3 采用先进监控手段,提高环境管理效率和有效性目前采用的颗粒物质量浓度监测方法监测周期长且受制于监测点位的位置,在实际执法过程中,排放标准中的浓度限值指标应用较少。对于颗粒物车间逸散排放,建议借鉴美国标准,将不透光率指标替代浓度指标纳入排放标准,并同时配套制定不透光率监测方法标准或相应的监测技术规范;对于料(堆)场、露天设施等开放式作业场所,建议借鉴上海、天津等地采用光散射法测量扬尘排放的经验,采用粒子数浓度(个/m3)指标进行控制,并加快开展粒子数浓度在线监测系统技术要求及检测方法、系统安装和验收以及运维等方面的技术规范的编制。上述指标采用光学原理,响应速度快,方便快捷,可实现现场便携监测、连续在线监测,满足颗粒物无组织控制的需要,从而提高环境管理的效率和有效性。

4.4 与许可证制度紧密衔接,促进无组织排放控制措施和限值指标的落实排污许可证制度是固定污染源环境管理的核心制度,环保法律法规、排放标准等规定的颗粒物无组织排放控制措施、限值指标及其他要求应通过排污许可证予以落实。在排污许可证中,应针对每个持证企业的具体情况,明确无组织排放收集措施、工艺控制措施,以及应达到限值指标要求,要求企业落实。日常监管可通过行为管控的方式,重点检查相应设施是否安装且有效运行,是否按运行维护规程操作并记录完整等,并开展必要的监测,以证实颗粒物无组织排放控制效果符合指标要求。

| [1] | 郭健, 马召坤, 李蕾, 等. 钢铁企业无组织排放特征污染物的监测分析[J]. 中国环境管理, 2016, 8(1): 97-102. |

| [2] | 环境保护部. 环境保护部通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况[EB/OL]. (2017-07-07)[2017-08-20]. http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/qt/201707/t20170707_417441.htm. |

| [3] | 宋旭. 京津冀大气污染治理更精准——专访农工党中央生态环境工作委员会副主任周扬胜[J]. 中国环境管理, 2017, 9(2): 17-20. |

| [4] | 第六届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国大气污染防治法[EB/OL]. (2014-03-03)[2017-08-20]. http://scitech.people.com.cn/n/2014/0303/c376843-24515115.html. |

| [5] | 第八届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国大气污染防治法[EB/OL]. (2014-03-03)[2017-08-20]. http://scitech.people.com.cn/n/2014/0303/c1007-24515505.html. |

| [6] | 第九届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国大气污染防治法[EB/OL]. (2014-03-03)[2017-08-20]. http://scitech.people.com.cn/n/2014/0303/c376843-24515139.html. |

| [7] | 第十二届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国大气污染防治法[EB/OL]. (2016-02-04)[2017-08-20]. http://politics.people.com.cn/n1/2016/0204/c1001-28109366.html. |

| [8] | 环境保护部. 排污许可证管理暂行规定(环水体[2016] 186号)[R]. 北京: 环境保护部, 2016. |

| [9] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 水泥工业大气污染物排放标准: GB 4915-2013[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2014. |

| [10] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. GB 26453-2011平板玻璃工业大气污染物排放标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. |

| [11] | 国家环境保护局, 国家技术监督局. 恶臭污染物排放标准: GB 14554-1993[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994. |

| [12] | 国家环境保护总局. 大气污染物无组织排放监测技术导则: HJ/T 55-2000[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004. |

| [13] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准: GB 28662-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. http://www.safehoo.com/Standard/Trade/HJ/201208/281031.shtml |

| [14] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 炼铁工业大气污染物排放标准: GB 28663-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. |

| [15] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 炼钢工业大气污染物排放标准: GB 28664-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. |

| [16] | 环境保护部, 家质量监督检验检疫总局. 轧钢工业大气污染物排放标准: GB 28665-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. |

| [17] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 炼焦化学工业污染物排放标准: GB 16171-2012[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. |

| [18] | US EPA. Clean air act (United States)[EB/OL]. (2017-04-19)[2017-08-26]. https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States). |

| [19] | US EPA. New source performance standards[EB/OL]. (2017-05-22)[2017-08-23]. https://www.epa.gov/stationarysources-air-pollution/new-source-performance-standards. |

| [20] | US EPA. National emission standands for hazardous air pollutants (NESHAP)[EB/OL]. (2017-01-18)[2017-08-23]. https://www.epa.gov/stationary-sources-air-pollution/national-emission-standards-hazardous-air-pollutantsneshap-9. |

| [21] | 宋国君, 赵英煚, 耿建斌, 等. 中美燃煤火电厂空气污染物排放标准比较研究[J]. 中国环境管理, 2017, 9(1): 21-28. |

| [22] | Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. First general administrative regulation pertaining the federal immission control act (technical instructions on air quality control-TA Luft)[EB/OL]. (2002-07-24)[2017-08-20]. http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Luft/taluft_engl.pdf. |

| [23] | Ministry of Justice (Japan). Air pollution control act[EB/OL]. (2010-12-27)[2017-08-26]. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2146. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9