全球气候变暖趋势使得我国的生态环境面临严峻挑战,尤其在能源领域主要涉及因化石能源燃烧所产生的可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)的排放。过去我国解决与能源相关的环境问题更多的是依靠污染控制技术而不是化石能源减量使用。当我国经济过去15年的高速发展再次被证明与化石能源(尤其是煤炭)消费和能源效率存在“负脱钩”关系时[1, 2],政府决定调整能源战略,在节能和提高能效的同时限制化石能源使用,积极发展可再生能源,保证非水电类可再生能源发电收购,积极发展天然气和核能,降低经济发展的二氧化碳排放强度。到2020年,终端能源消费中可再生能源和核能的比重将达到15%[3],到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%~65%①。然而,要实现这些目标需要国家整个能源系统发生革命性的改变。而可再生能源和清洁能源技术依托下的新能源产业也被提升到国家战略型新兴产业的地位。

①《中美气候变化联合声明》,2015年.

1 能源革命与能源系统转型的内涵根据大多数学者对“能源革命”(energy revolution)不同层次和含义的理解,能源革命或称“能源转型”(energy transition)既包括狭义的“能源技术革命(或升级)”,也包括广义的基于技术革命的整个能源开发和利用系统的变革与转型,即“能源系统转型”(energy system transition)或称“能源体系升级”(energy system upgrade)。因此,本文认为能源系统转型包含能源技术革命,是能源革命的高级形态。能源系统转型需要相当长的时间,甚至需要多项能源重大技术创新及其基础设施的完善,包括在能源系统管理制度创新的共同推动下,才能实现一次“能源系统转型”。按照能源革命的广义内涵的理解,人类社会已经经历了两次能源系统转型,即第一次与利用“火”有关的植物能源时代和第二次18世纪开始因蒸汽机、内燃机的发明与应用而被煤炭和石油能源经济体系所取代的化石能源时代。目前全球普遍处于化石能源阶段通向第三次能源系统转型的入口,有关第三次能源系统转型的讨论和实践热潮已经显现。

2 中国能源系统转型的目标与现状 2.1 全球能源系统转型的观点与特点 2.1.1 全球能源系统转型的观点在大量国外研究中,可持续性的能源系统转型被定义为引导能源生产、供给和消费低碳化并包含社会技术变革的转型过程[4-6];能源系统转型的核心观点及政治社会变革与低碳化和去城市中心化密切相关[7]。目前,全球可持续性的能源系统转型观点主要有两种:一种观点是以发展可再生能源为核心的第三次能源转型观点[8-11];另一种观点是包含清洁能源重要地位的能源转型观点[12]。这种观点将以页岩气为主要来源的天然气作为一种重要的清洁能源,认为全球范围内天然气地位还有进一步提升的空间,其峰值出现在2060年前后。而中国专家认为,目前全球一次能源正处在迈入石油、天然气、煤炭和具有可持续性的新能源“四分天下”的格局,但在未来相当长一段时期内可持续性的新能源还难以成为主导能源[13]。

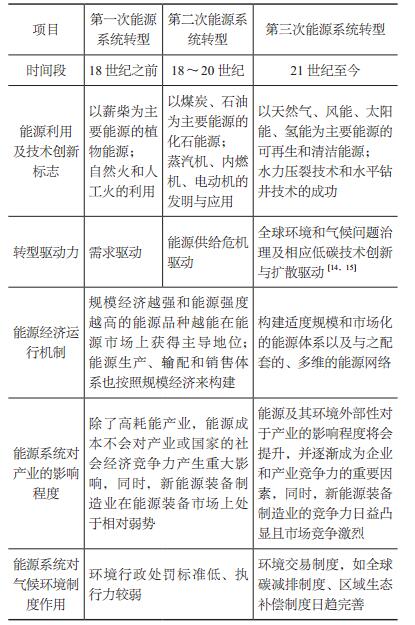

2.1.2 全球第三次能源系统转型的特点总结国内外对于能源系统转型内涵的理解与全球能源系统转型的现状分析,本文认为全球第三次能源系统转型是向以新型能源种类、新型能源技术和利用方式为支撑的低碳能源系统方向转型。然而,第三次能源系统转型,在驱动力、能源经济运行机制、对产业的影响程度和气候环境制度完善等方面与前两次能源系统转型存在较大的不同(表 1)。

| 表 1 三次能源系统转型特点比较 |

中国依靠自身煤炭资源禀赋,自19世纪在全球第二次能源革命影响下进入以煤炭为主的能源系统时代;世界反法西斯战争和中国抗日战争胜利之后,中国在迎来全国人民解放的同时进入了煤炭和石油并存的能源系统时代。根据英国石油公司(BP)历年的《世界能源统计年鉴》、中国能源消费数据和世界银行等世界权威机构的测算,以及中国战略性决策文件《可再生能源法》(2005)、《可再生能源中长期发展规划》(2007)、《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》(2014)、《关于加快推进生态文明建设的意见》(2015)、《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》(2016),目前中国以煤炭为主、油气为辅的化石能源系统至少维持到2030年。虽然国家未来能源发展战略坚持“安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新”的方向,但全球温控2℃目标对中国能源发展提出了更高的要求。而且要根除雾霾等环境污染问题,能源系统转型是一个非常重要、有效的手段,具体包括增加清洁能源的消费比重、提高油品等级,以及煤炭的清洁化利用等[16]。因此,紧跟全球能源系统转型步伐,中国第三次能源系统转型有望在2050年实现。

中国学者认为,中国能源革命的核心和实现路径在于能源生产、消费、输配方面的变革[17-19]。然而,在实现中国能源系统转型的同时能够保障能源安全200年的能源品种不仅需要包括在生产和消费过程中零碳、无污染的可再生能源(如水能、风能、太阳能、生物质能),还应包括煤炭的高效清洁化转型利用、低碳非常规天然气(如致密气和页岩气)的开发利用和核能的安全利用[11, 20]。同时,从能源风险成本角度比较分析能源系统中能源品种发展前景,煤、石油、天然气和核能等不可再生能源不仅净成本较高(约10欧分/度),而且存在额外风险和外部成本,且核能的风险几乎无法估计。这些能源净成本如果加上碳信用额后,成本均高于10欧分/度,特别是太阳能光伏发电净成本高达40欧分/度[21]。从能源供给能力和环境收益角度来看,化石能源供应能力有限而可再生能源和清洁能源发展虽然在近中期受到技术障碍,但从长远来看,供应潜力巨大且对温室气体减排的贡献也很大[22]。

因此,从中国能源安全、清洁、高效利用的战略角度来看,大力发展风电、光伏、生物质能等可再生能源、分布式能源、天然气、煤电清洁高效利用、核能等是中国未来能源转型的方向。但从长远发展来看,发展核能需综合考虑地理位置、能源需求、技术水平等多方面因素,其风险成本会不断增加,且核能的利用需要耗费大量的水资源,核废料的处理存在长期的环境安全隐患。因此,近中期中国适度发展安全、高效的核电作为电力来源之一更多是出于国家战略和核电相比于可再生能源电力具有较好的稳定性的原因。从上述能源转型取向的能源资源品种、生产方式和利用方式来看,非水电可再生能源和核能及其分布式供能、非常规天然气、煤电清洁化高效利用(如热电联产项目)和核能安全利用都属于新能源范畴,促进这类能源及其技术、产业发展和相关配套基础设施、制度的完善,已经成为国家战略的一部分。

但从中国能源系统现状来看,2016年中国能源消费总量为43.6亿吨标准煤,比上年增长1.4%,其中煤炭消费量占能源消费总量的62.0%,水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的19.7%。除了煤炭、原油、天然气、电力的消费量都比上一年有所增长;而一次能源生产总量为34.6亿吨标准煤,同比下降4.2%①。可见,我国能源供求仍存在缺口,在“十三五”(2016—2020)总体规划降低煤炭消费量和去产能等目标的要求下,要实现2030年目标,既存在挑战,又具有良好发展空间。积极发展可持续的清洁新能源,提高可持续清洁新能源产量和消费量是实现目标的重要途径之一。综合国内专家对中国能源系统转型的理解以及对未来能源成本—收益、能源供给能力和环境收益的比较,本文认为中国第三次能源系统转型是一个长期过程,包含新能源生产、输配、消费、存储四个战略层面的系统设计,主要内容既涉及新能源品种有序发展、能源生产技术和利用方式创新所带来的能源结构调整以及新能源产品竞争力、规模化应用水平的提升,也涉及能源基础设施网络升级和相配套的能源管理机制体制创新,从而中国将构建一套区别于传统能源的新能源战略体系。可以说,中国第三次能源系统转型也是一次“新能源革命”。

①《2016年国民经济和社会发展统计公报》,2017. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./201702/t20170228_1467424.html.

3 中国能源系统转型面临的挑战目前我国在能源转型问题上存在技术和系统升级难题、体制机制障碍等问题[23-25]。因此,本文根据中国能源系统转型方向和转型过程中涉及的内容,从构建新能源战略角度出发,对发展新能源及其产业所面临的产业技术、电力系统弹性、管理体制和社会公众参与四个方面来分析中国能源系统转型中已经存在以及将会面临的挑战。

3.1 新能源开发利用技术成本高,产业技术创新管理体制滞后风能、光伏、页岩气、煤气热电联产项目等清洁新能源的开发利用对于能源系统转型的作用体现在能源替代和能效提高上,然而,从能源充分市场化时代的教训中可以看到,决定能源系统向低碳转型的不是能源市场自由度本身而是社会对于清洁能源技术成本的接受度[26]。在中国经济增速放缓的新常态下,推进节能减排工作不是一件易事。新能源开发利用的高技术成本意味着较高的、公众难以接受的新能源价格。虽然随着技术进步,新能源的成本有不断降低的趋势,但是短时期内因新能源产业技术创新存在瓶颈且技术创新管理体制落后,使得我国新能源技术创新缺乏动力,甚至出现产、学、研分离的状态,直接导致部分新能源(如风电)技术装备水平落后于国际水平,新能源产业在国内尚未形成一条完整、自主创新的产业链。

3.2 电网基建缺乏弹性且新能源发电补贴存在较大缺口目前中国电力系统仍因电网基础设施缺乏弹性(如存在接入电压限制、低压穿越能力低)而对新增的风电、光伏发电等新能源电力全额上网存在疑虑。由于当前新能源电价高且政府补贴存在较大缺口,新能源发电产业有价无市,新能源发电企业效益受损。而电力系统缺乏弹性和新能源电价不能反映合理成本的原因就是电力系统在从计划型向服务成本为基础的转型中,有关新能源电力上网和补贴制度的不完善,例如,缺少超越新能源部门和电力部门的联合立法和长期政策,而不只是源于电力系统中特高压技术、电力分析技术和智能电网不成熟等技术。

3.3 缺乏统一协调机制体制,存在能源系统利益再分配不均问题由于中国目前缺乏对新能源及其产业发展进行统筹管理的部门,新能源发展目标、配套设施和实施之间发生脱节,导致一项新出台的能源政策所产生的替代成本无法估计,尤其是在能源密集型行业(如交通运输业),从而导致行业产品价格和能源价格的政策性变革[27]。同时,新能源及其产业政策不断出台还将导致能源系统利益再分配不均,使得打破中国原有能源系统体制,构建新型能源系统机制体制一直未有实质性的突破。这一点可以从中国能源消费总量和电力消费动力呈下降趋势,中国“保火电”维护社会稳定意识和能源体制行政性垄断阻碍新能源资源密集区新能源电力消纳,从而导致新能源发电产业链企业经济效益下滑的现象中看到。同时,政策激励制度的不合理(如通过全球能源模型、能源投资技术修正模型 < REMIND>和OECD环境能源价值一般均衡模型 < ENV-Linkage>衡量煤电的补贴合理性发现:短期内取消煤电补贴能够获得较好的减排收益,但从长期来看,如果没有气候减缓政策,取消煤电补贴会阻碍全球能源系统向可再生能源方向转型)[28]和政府间利益分配不均是中央与地方能源制度出现较大偏差的主要原因,从而导致了政出多门,使全国能源规划、调度和定价,特别是新能源电价难以在地方得到有效实施。因此,有学者认为,中国电力系统向清洁、高效转型既是技术问题又是政治经济问题[29]。

3.4 项目决策缺乏公开透明性,公众接受度具有不确定性最新研究也认为公众对于发展新能源及其产业的态度和接受度具有不确定性,这些不确定性反过来影响了新能源及其产业政策的制定和实施[30]。例如,在中国,发展核能是能源中长期规划的重要战略。然而,2011年日本福岛核泄漏事件的影响阻碍了全球核能应用和核能技术开发。长期以来,中国一直强调“有限”发展核电产业,也是出于核能安全问题和核废料高效处理问题考虑。虽然“十二五”期间中国加速了核电项目建设,已掌握核电关键技术,核电发展年均增速达29.9%①,但是核能的大规模应用对资源、环境的要求较高,公众对核能安全、高效应用的认识不高,核能政策制定参与度低,核能项目信息公开透明度低,对核电发展政策实施和项目建设的接受度不高,导致许多核电项目存在“邻避”问题,地区核电规划目标难以顺利实现[31]。

①《新兴能源产业发展规划》,2011年.

4 中国能源系统转型的对策基于演化经济学、技术社会学、政治经济学等其他学科,采用技术变迁的多层次理论、技术创新系统方法和利基战略管理理论,从国外能源系统转型成功案例中可以发现国家和地区能源系统转型的本质和规律:能源系统转型是宏观社会技术环境、中观社会技术制度、微观利基创新相互作用形成的[32-36]。因此,中国的第三次能源系统转型及相关立法和政策设计可能需要经过几十年能源机制体制创新才能逐步实现,也可能会出现“反复拉锯”式的发展。因此,近期为实现中国能源系统转型需要做好五方面的工作。

4.1 做好需求响应分析,加大新能源产业技术政策支持力度为应对低碳技术成本较高且应用市场尚未成熟,各部门采用价格驱动减少能源需求和低碳技术政策支持在能源低碳转型中具有积极作用。首先,由于与各部门产品价格弹性相关的能源需求不确定性不断增强,通过概率论方法评价能源需求不确定条件下各部门产品价格需求响应,能够提高能源使用成本,降低环境治理成本,对于气候变暖减缓目标的实现具有积极作用。其次,加强对于互联网技术+特高压技术+储能技术形成智能电网的政策支持,其短期目标是降低可再生能源的利用成本;长期目标是在全国范围内实现电源结构以可再生、清洁、高效为主。而储能技术近期主要体现在新能源汽车电池技术上,储能技术的突破既有利于新能源汽车产业的发展,也有利于实现交通领域能源向电气化系统转型。

4.2 整合新能源产业管理职能,以提高能源系统的弹性化整为零,将分散在农林、科技、水利、发改、财政、安监等部门与新能源产业管理相关的职能统一整合到国务院能源主管部门,形成合力,促进新能源产业规模化发展。同时,在能源主管内部强化对新能源产业的监管力度。通过严格环境政策、调整产业结构政策、实施新能源“退坡”补贴政策等来支持和促进新能源及其产业的发展与升级。基于上述能源体制改革、能源数据分析方法和行政管理政策的变革可以提高未来能源系统的弹性,例如,在电力系统方面,可以通过制定节能、电力生产、输配和需求的统一规划和投资计划,使利益分配制度更加透明、电力系统的弹性增加。

4.3 拓宽新能源企业的融资渠道,参与全球碳排放限额交易市场由于新能源品种中可再生能源开发利用、产业化成本较高,从近中期来看,加大中央财政资金投入和适时调高可再生能源电价附加标准可以有效保障可再生能源的资金充足。而从长期来看,实施反映环境负外部性的税收政策和区域生态补偿制度,既能保障可再生能源发展资金充裕,又可以减轻国家财政和国民生活压力。同时,碳排放权限额交易市场机制的完善能够避免碳泄漏引起的减排成本的上升。除初始碳排放权是由国家和地区进行分配,在市场上进行交易的碳排放权交易主体主要来自因进行节能减排改造和运用低碳新能源产品服务的高碳排企业、新能源项目企业。在全球气候变暖减缓政策的压力下,尽快完善全球碳排放限额交易市场有利于推动低碳新能源技术的创新和应用,增加新能源企业的融资渠道。

4.4 推进新能源相关立法并提高规划的时效性和协调性新能源相关立法中《可再生能源法》为可再生能源产业发展奠定了扎实的法律基础,2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》为新能源产业提供了政策方面的指导,也为新能源电力市场建设提供了依据。2016年,出台的保障新能源电力消纳的《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》对于新能源企业具有明显的倾向性,比如,其中条款将可再生能源并网发电项目发电量划分为“保障性收购电量部分”和“市场交易电量部分”,各地电网要优先安排保障性收购部分,如因调度安排等导致没有优先收购,要对开展可再生能源并网发电项目的新能源企业给予补偿。在落实上述法律政策实施细则的基础上,还应加强对新能源市场预测的研究,及时调整新能源产业规划和其他相关规划,使规划与规划之间的各项政策制度协调配合。

4.5 提高政策决策透明度,增强能源革命公众参与度为推动能源系统转型,实现以可再生能源和清洁能源为主的新能源革命,除了要掌握关键能源技术(如水力压裂技术、储能技术)并规模化应用外,更需要加大政策支持来提升新能源企业在关键领域基础技术和共性技术的自主创新能力。而能源转型期间的政策不再是原有能源政策的小修小补,未来能源机制体制改革需要遵循地区和社会公平、减缓气候变暖变化和保护环境、保障国家能源安全的原则,考虑公众(主要是能源生产部门、高能耗部门和居民)对新能源系统的接受度。与此同时,需要在互联网大数据时代建立透明、便捷的能源信息公开、共享系统,让公众理解和了解能源系统转型的内涵及其给予自身和国家在用能渠道、用能成本、用能数量和质量方面的利益,从而能够更好地从需求侧响应的科学、合理地分析和制定的能源政策,尤其是新能源供给的政策。然而,中国能源机制体制改革是一个多专业融合、宏大的过程,公众对于这一改革的理解程度和由政策制度变化所形成的用能习惯的转变也是一个循序渐进的接受过程。因此,在中国,无论能源系统转型还是因能源系统转型带来的新能源及其产业的发展都需要分阶段来实现。

| [1] | 陈潇君, 金玲, 雷宇, 等. 大气环境约束下的中国煤炭消费总量控制研究[J]. 中国环境管理, 2015, 7(5): 42–49. |

| [2] | 王世进. 基于超效率DEA模型的中国能源效率测算与实证研究[J]. 中国环境管理, 2015, 7(5): 73–95. |

| [3] | MARTINOT E. Renewable power for China: past, present, and future[J]. Frontiers of energy and power engineering in China, 2010, 4(3): 287–294. DOI:10.1007/s11708-010-0120-z |

| [4] | CHERP A, JEWELL J, GOLDTHAU A. Governing global energy: systems, transitions, complexity[J]. Global Policy, 2011, 2(1): 75–88. DOI:10.1111/gpol.2010.2.issue-1 |

| [5] | COUTARD O, RUTHERFORD J. Energy transition and cityregion planning: understanding the spatial politics of systemic change[J]. Technology analysis & strategic management, 2010, 22(6): 711–727. |

| [6] | VERBONG G, GEELS F. The ongoing energy transition: lessons from a socio-technical, multi-level analysis of the Dutch electricity system (1960-2004)[J]. Energy policy, 2007, 35(2): 1025–1037. DOI:10.1016/j.enpol.2006.02.010 |

| [7] | MARKARD J, RAVEN R, TRUFFER B. Sustainability transitions: an emerging field of research and its prospects[J]. Research policy, 2012, 41(6): 955–967. DOI:10.1016/j.respol.2012.02.013 |

| [8] | MEDIAVILLA M, DE CASTRO C, CAPELLÁN I, et al. The transition towards renewable energies: physical limits and temporal conditions[J]. Energy policy, 2013, 52: 297–311. DOI:10.1016/j.enpol.2012.09.033 |

| [9] | GARCÍA-OLIVARES A, BALLABRERA-POY J, GARCÍALADONA E, et al. A global renewable mix with proven technologies and common materials[J]. Energy policy, 2012, 41: 561–574. DOI:10.1016/j.enpol.2011.11.018 |

| [10] | JACOBSON M Z, DELUCCHI M A. A path to sustainable energy by 2030[J]. Scientific American, 2009, 301(5): 58–65. DOI:10.1038/scientificamerican1109-58 |

| [11] | KLEIJN R, VAN DER VOET E. Resource constraints in a hydrogen economy based on renewable energy sources: an exploration[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2010, 14(9): 2784–2795. DOI:10.1016/j.rser.2010.07.066 |

| [12] | 罗伯特·海夫纳三世. 能源大转型: 气体能源的崛起与下一波经济大发展[M]. 马圆春, 李博抒, 译. 北京: 中信出版社, 2013. |

| [13] | 邹才能, 赵群, 张国生, 等. 能源革命:从化石能源到新能源[J]. 天然气工业, 2016, 36(1): 1–10. |

| [14] | IRENA. 可再生能源前景: 中国—REmap2030分析[EB/OL]. (2014-11-01) [2017-09-28]. http://www.irena.org/remap/IRENA_REmap_China_report_2014.pdf. |

| [15] | 马丁·耶内克. 全球能源转型促因: 气候多层治理下的横向和纵向强化[J]. 张沥元, 译. 南京工业大学学报(社会科学版), 2015, 14(2): 5-11, 18-18. http: //kns. cnki. net/KCMS/detail/detail. aspx?filename=njzs201502002&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

| [16] | 董骁, 戴星翼. 长三角区域环境污染根源剖析及协同治理对策[J]. 中国环境管理, 2015, 7(3): 81–85. |

| [17] | 管清友. 能源革命的核心[J]. 中国金融, 2011(17): 96–96. |

| [18] | 中国国际经济交流中心课题组. 中国能源生产与消费革命[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014. |

| [19] | 周大地. 实施能源革命战略三大路径[J]. 中国石油企业, 2014(7): 14–17. |

| [20] | 朱彤, 王蕾. 《国家能源转型:德、美实践与中国选择》——对能源转型的战略性思考[J]. 国际石油经济, 2016(5): 115–115. |

| [21] | 林智钦, 林宏赡. 2011中国能源环境发展研究——绿色能源:引领未来[J]. 中国软科学, 2011(S): 49–60. |

| [22] | 中国能源中长期发展战略研究项目组. 中国能源中长期(2030、2050) 发展战略研究:综合卷[M]. 北京: 科学出版社, 2011. |

| [23] | 李俊峰, 柴麒敏. 清洁能源:为经济转型升级增添"绿色动力"——论我国能源转型的关键问题及政策建议[J]. 环境保护, 2016, 44(9): 15–21. |

| [24] | 林伯强. 能源转型没有"免费午餐"[J]. 中国战略新兴产业, 2016(19): 22–24. |

| [25] | 常纪文, 王胜男, 王克颖. 能源转型出路在哪里[J]. 国家电网, 2017(2): 34–35. |

| [26] | POLLITT M G. The role of policy in energy transitions: lessons from the energy liberalisation era[J]. Energy policy, 2012, 50: 128–137. DOI:10.1016/j.enpol.2012.03.004 |

| [27] | GOODWIN P. Carbon Abatement in Transport: Review of DEMAND Responses[R]. Undertaken on Behalf of the Committee on Climate Change (CCC), 2007. |

| [28] | SCHWANIT V J, PIONTEK F, BERTRAM C, et al. Longterm Climate policy implications of phasing out fossil fuel subsidies[J]. Energy policy, 2014, 67: 882–894. DOI:10.1016/j.enpol.2013.12.015 |

| [29] | KAHRL F, WILLIAMS J, DING J H, et al. Challenges to China's transition to a low carbon electricity system[J]. Energy policy, 2011, 39(7): 4032–4041. DOI:10.1016/j.enpol.2011.01.031 |

| [30] | BUTLER C, DEMSKI C, PARKHILL K, et al. Public values for energy futures: framing, indeterminacy and policy making[J]. Energy policy, 2015, 87: 665–672. DOI:10.1016/j.enpol.2015.01.035 |

| [31] | 陈方强, 王青松, 王承智. 我国核电公众态度和参与现状及对策[J]. 能源研究与信息, 2014, 30(1): 18–26. |

| [32] | GEELS F W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case study[J]. Research policy, 2002, 31(8-9): 1257–1274. DOI:10.1016/S0048-7333(02)00062-8 |

| [33] | GEELS F W. Technological Transitions and System Innovations: A Co-evolutionary and Socio-Technical Analysis[M]. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. |

| [34] | GEELS F W, SCHOT J. Typology of sociotechnical transition pathways[J]. Research policy, 2007, 36(3): 399–417. DOI:10.1016/j.respol.2007.01.003 |

| [35] | MATTES J, HUBER A, KOEHRSEN J. Energy transitions in small-scale regions—What we can learn from a regional innovation systems perspective[J]. Energy policy, 2015, 78: 255–264. DOI:10.1016/j.enpol.2014.12.011 |

| [36] | 张有生, 苏铭, 杨光, 等. 世界能源转型发展及对我国的启示[J]. 宏观经济管理, 2015(12): 37–39. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9