2. 北京师范大学, 北京 100875;

3. 中国电建贵阳勘测设计研究院有限公司, 贵阳 550081

2. Beijing Normal University, Beijing 100875;

3. Guiyang Engineering Corporation Limited, Power Construction Corporation of China, Guiyang 550081

党的十八大报告提出,要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。作为实施绿色发展理念的重要产业载体,我国对环保产业的投资规模日益扩大,从2004年的1909.8亿元增长为2014年9575.5亿元,相应,环保产业收入总额由2004年4572.1亿元增长到2014年39 810亿元,环保产业的增加值已经远超产业投入,成为国民经济支柱性产业并跨越了产业形成期,由经济拉动模式逐步转变为经济带动模式[1]。环保投资的增长在拉动国民经济增长的同时[2],对于促进产业结构调整升级[3]、增加居民收入、促进社会再就业[4]等方面均有直接或间接的社会经济红利,不过,仍存在包括环保投资对环保产业拉动作用没有完全发挥[4]、部门之间的环境治理投入结构不合理[5]等诸多问题。因此,从环保产业发展关联结构角度入手评价环保投资绩效、促进环保投资优化配置等方面是有现实意义的[6]。通过分析环保产业与其上游及下游产业间的相互关联程度的变化,结合环保政策与投资方向等要素,分析我国环境管理业最终需求结构与产业波及效应变化,为提高环保产业投资绩效并促进环保产业发展提供参考建议。

本文运用《2007年中国投入产出表》与《2012年中国投入产出表》数据,将环境管理业作为环保产业对应国民经济42个分部门进行关联度分析,以判断环保产业与国民经济各部门之间产业关联结构与程度的变化,并对应产业政策及结构调整提供政策建议。

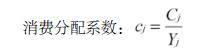

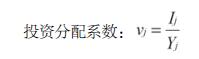

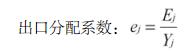

1 环保产业产出最终使用结构分析根据投入产出表产出结构,最终使用由最终消费、资本形成额及出口三部分组成,其中最终消费包括居民消费与政府消费,资本形成额包括固定资本形成额与存货增加,因此,可以将最终使用分配系数拆分为消费分配系数、投资分配系数和出口分配系数三部分,其计算公式分别为:

|

|

|

最终使用分配系数:uj+cj+vj+ej(j=1, 2, 3,…,42)

式中,Cj、Ij、Ej作为各部门总产出的重要组成部分,分别为用于消费、投资、出口三方面使用;Yj为j部门总产出;uj最终使用分配系数也是以上三方面分配系数之和。根据以上计算公式,对2007年及2012年部分与政府工作及社会生活方面密切相关的七大产业部门进行最终使用分配结构分析,结果如表 1所示,以下七部门产出中投资分配系数为0,最终使用分配系数只由消费分配系数及出口分配系数所组成。

| 表 1 2007年与2012年部分部门分配系数对比表 |

除公共管理与社会组织方面的最终使用分配系数下降外,其他包括环境管理业、居民服务与其他服务业、文化体育娱乐业、水利与公共设施管理、教育、卫生社会保障及社会工作六大部门以消费分配系数增长为主要动力驱动最终使用比值提高。而最终使用分配系数是指该产业生产用于社会最终使用的比重大小,比重越高代表该部门向社会最终使用提供的越多,相反,则主要流入社会中间生产过程。也就是说,随着社会经济发展、产业结构转变、技术创新进步,以上政府服务及公共事业的生产及使用效率大大提升,其用于最终消费的比例有所增加,这是符合社会生产发展的基本规律的。

从2007年到2012年,环境管理业最终使用分配系数有所上升,不过,其流入最终使用的比例仍然很低,大部分的环保产品在中间过程中被消耗了。此外,2012年与2007年相比出口分配系数由0升高为0.0809,说明环保产业的出口输出有所加强。

2 环保产业与其后向产业关联结构分析后向产业作为环保产业的上游部门为环保产品的生产提供生产原料及中间产品,而两者中间的关联关系即为环保产业对上游产业的直接或间接的需求影响作用。从投入角度来看,环保产业需要后向关联产业的产品或服务的投入要素越多,其关联程度越高,对后向产业的依赖程度越高,环保投资对于后向关联产业的拉动作用越明显。国民经济各产业部门间存在复杂的内在联系,其关联效应可分为直接影响和间接影响两方面,直接关联系数即为衡量产业直接波及程度的指标,衡量直接与间接影响共同作用的指标为完全关联系数。将产业关联程度进行以下分类分析,定义大于平均关联程度加上标准差的产业为密切关联产业,大于平均关联度并小于密切关联产业水平为较密切关联关系,存在正关联关系并小于平均关联系数的产业为有关联产业,为零的产业则为完全无关联产业。依此标准,对2007年及2012年的后向产业关联程度及种类进行分类对比分析。

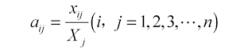

2.1 环保产业与其后向直接关联产业关联密切度分析直接消耗系数指的是衡量某产业与其后向产业直接关联程度的指标,其主要反映的是在一定技术水平和生产组织管理的基础上,各部门之间的直接的经济技术相关关系,因该产业的直接消耗而产生的对其他部门依赖和拉动作用的影响。其计算公式为:

|

式中,即为产业部门j在生产经营的过程中,单位产出所需要消耗的第i产业部门的商品或服务的总价值量;为产业部门j生产所需要的所有n种产业部门的总投入,也就是生产j产品的产业部门的所有上游产业链中,直接消耗的商品或服务的结构关系。其直接消耗系数越大,表明该产业部门j的所有后向关联产业中,与产业i的关系最为密切,其依赖作用亦比较强。本文研究环保产业的关联效应,即通过环境管理业与所有42个产业部门之间的直接消耗系数矩阵进行列项矩阵分析,并按照上述分类方法对42个产业部门进行关联程度归类,得到结果见表 2。

| 表 2 2007年与2012年环保产业主要直接后向关联产业 |

根据上文所提到的分类标准,对2007年及2012年的产业部门与环保产业之间的关联关系进行归类,结果显示,2007年所分析的42个产业部门中,40个部门与环保产业存在直接后向关联关系,2个部门与环保产业无任何直接后向关联关系。在40个直接后向关联的产业部门中,5个部门与环保产业有密切的直接后向关联关系,9个部门与环保产业有较为密切的直接后向关联关系,其余26个产业部门为有关联关系但并不密切。而2012年所计算的所有42个产业部门中,存在39个产业部门与环保产业有直接后向关联关系,其中,6个部门存在密切的直接后向关联关系,8个部门较密切地直接后向关联于环保产业,余下25个部门与环保产业有关联却并不密切。整体上看,直接与环保产业后向关联密切的产业部门的数量没有较大的差别,但同类产业如化学工业、教育、交通运输及仓储业、食品与烟草、住宿和餐饮业、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品、电气机械与器材、批发零售等与社会生活服务相关的轻工业制造、小商品生产与销售、生产性服务业方面的直接消耗系数大大增强,环保产业生产对于化学工业及教育的依赖程度的增加尤其显著。

而在2007年直接消耗系数较高的高污染、高能耗的化石燃料生产加工产业,如石油加工、炼焦及核燃料加工业,以及近年来日益饱和的通信设备、计算机及其他电子设备制造业的直接消耗系数锐减。这正说明了我国的环保产业已完成了对高污染、高能耗产业消耗需求向轻工业等生产性服务业的消耗需求转型。从原本的中间生产过程并不环保的产业组织形式,转变为主要消耗资本及知识密集型产业产品的清洁产业,“环保产业不环保”的窘状有所缓解。

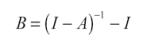

2.2 环保产业与其后向完全关联产业关联密切度分析完全消耗系数指的是投入产出表中另一个衡量产业间相关关系的指标,是指某产业对其后向关联产业的直接和间接的商品和服务的消耗关系,是包括直接消耗系数及其以外的以直接关联产业作为中介的间接投入作用以影响该产业的生产。其计算公式为:

|

该式可以通过直接消耗矩阵A直接计算完全消耗系数矩阵B,其中被称为列昂惕夫逆矩阵,指的是生产一个单位某产品j用于最终使用,需要直接和间接消耗各产业部门产品或服务,加上本部门的一个单位最终产品或服务,因此为求出完全消耗系数需要减去该部门本身的生产单位矩阵I。其经济含义为,为生产某产业单位产值的产品或服务,所产生的对其他部门生产的产品或服务的完全消耗需求。根据上述定义可知,完全消耗系数越大,表明该产业部门与环保产业的完全后向关联越为密切,环保产业直接或间接地较为依赖该产业部门,环保产业的发展或环保投资的增加都可通过完全需求拉动该产业部门发展。其结果如表 3所示。

| 表 3 2007年与2012年环保产业主要完全后向关联产业 |

与直接后向关联关系不同,2007年与2012年的所有42个产业部门均与环保产业存在着直接或间接的后向关联关系。2007年的完全后向密切关联的产业数量为8个,6个部门为较为密切的完全后向关联产业,而另外28个部门与环保产业存在关联关系但并不密切。2012年的密切关联的产业数量仅4个,但11个部门存在着较为密切的完全后向关联关系,另27个产业部门的关联密切度均低于平均水平。

整体上看,环保投资的数量虽然逐年增加,但其上游产业的完全消耗系数仍较高,也就是环保投资的中间投入率较高,产业自身的创造价值能力较低,较高的环保投资并没有适当提高本产业的需求,而是将产业需求转嫁给其他行业部门,使得环保产业的产业波及范围较大,与其他产业的相互依赖关系亦较为密切。

与2007年直接后向关联产业相比,完全后向密切关联的产业数量大大增加,且完全消耗系数的值远高于直接消耗系数,说明存在大量的产业通过关联直接相关企业,间接地被环保产业的生产过程消耗。其中,间接消耗作用较大的产业包括化学工业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、石油炼焦及核燃料加工业、金属冶炼及压延工业、电力热力生产及供应业、石油和天然气开采业、交通设备制造业等,直接消耗系数也相对较高,说明环保产业的上游产业中大部分均为污染排放量较高、资源利用率相对较低的产业,“环保产业不环保”的问题较为突出。

2012年的完全密切关联产业的数量远小于2007年的完全密切关联产业数量,但大部分的同类关联产业的完全消耗系数高于2007年。石油炼焦产品和核燃料加工业、电力热力生产加工业、交通运输设备制造业、石油和天然气开采业的完全后向消耗系数下降,化学工业、金融业、批发和零售业、交通运输和仓储业、电气机械和器材制造业、食品和烟草、农林牧渔业、居民服务和其他服务业、金属冶炼和压延加工业的完全后向消耗系数则显著上升。即环保产业与现代化社会建设相关的社会服务事业的关联关系提高,对高污染产业的中间需求比例降低,在解决“三农”问题上也有积极的推动作用。

其中,金融业作为新兴的环保投资相关产业,通过政府与社会资本合作项目(PPP)融资的绿色金融政策,利用金融杠杆效应以扩大环保投资的数量及投资效率。其与环保产业的完全后向关联程度有了一定比例的提高,也就是引导中小型企业的环保社会投资的环境规制政策在一定程度上取得了成就。

3 环保产业与其前向关联产业结构分析前向关联产业指的是某产业所生产的产品或服务作为生产要素为其他部门的生产投入品流入进一步生产的过程。环保产业向其前向关联产业投入份额的占比即为环保产业与其下游产业链之间的相互依存关系的程度。该关系也可以分为直接影响与间接影响,即环保产业可以通过影响某些直接前向相关产业以间接投入到其他部门的生产过程。因此,环保产业与其关联产业间的关联度越高,表示环保产业向该产业部门的投入份额越大,产业间依赖作用愈发明显,环保产业从供给角度推动该产业部门的作用越强。

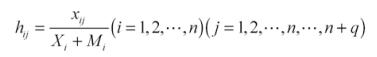

3.1 环保产业与其前向直接关联产业关联密切度分析环保产业与其前向关联产业的直接相关关系可以利用直接分配系数这一指标以衡量,其经济含义为环保产业可以分配给该部门作为中间投入品进入下一步生产的产值占环保产品总供给量的比例。其用公式计算的表达式为:

|

式中,Xi+Mi作为i产业部门的总供给量,既包括了国内生产的价值总量,亦包括从国外进口得到的产品或服务。而指的是i部门提供给j部门的中间使用和最终使用的产品和服务的总价值,其中前n个产业为被提供中间使用产品的部门,后q个产业部门为被提供i产品流入最终使用过程的部门。根据上述公式进行计算,进行直接前向关联产业密切度分析,结果如表 4所示。

| 表 4 2007与2012年环保产业主要直接前向关联产业 |

2007年的42个产业部门中,只有一个产业部门与环保产业不存在直接前向相关关系,其余41个产业部门中,2个部门的直接分配系数呈现密切关联关系,7个部门呈现较为密切的直接前向关联关系,32个部门与环保产业存在不密切的关联关系。2012年的所有产业部门中也存在一个部门与环保产业无关,余下41个产业部门中4个部门与环保产业密切关联,5个部门与环保产业较密切联系,另32个部门的直接前向关联系数小于平均水平。

2012年与2007年相比,直接前向密切关联的产业数量较多,较密切关联产业数量较少,包括文化体育娱乐业、交通运输仓储业、纺织业、化学工业、食品和烟草、非金属矿物制品、金属矿采选项目的直接分配系数有一定程度的增加,环保产业作为产业供给对于以上产业的推动作用增强,而以旅游业为主的租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、公共管理和社会组织的直接分配系数下降程度较大,环保产业用于该产业的产品及服务的比例大大降低。其中,环保产业对于产业本身的直接分配系数比例较低且存在一定比例的下降,说明环保产业无论是对上游还是下游产业链的产业波及范围均较广,且生产资料和生产性服务业的属性愈加突出。

环保产品与服务的分配重心的转移,主要是从租赁和商务服务业为主开始转向工业生产、农业及文娱的管理,也就是政府环境规制主要转为对生产部门的环境污染实现末端治理,而不再是为了促进当地旅游业发展吸引游客,而进行城市基础设施及绿地建设。其原因可能是近年来我国的工业化进程推进加快,工业及农业生产所产生的污染日益严重,因此需要更多的环保产品分配到以上部门,从而促进了环保产业的技术进步向污染源头治理方面转移,使得政府对于大气及水污染问题日益关注,相应颁布《大气十条》《水十条》等条例以辅助缓解环境污染问题,加强对高污染高能耗产业的建设项目环境评价的约束力度,使得环保产品分配转移,在一定程度上促进了新型工业化进程。

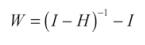

3.2 环保产业与其前向完全关联产业关联密切度分析完全分配系数(表示)是指某产业通过直接或间接作用向其他产业分配的价值总量,其既包括环保产业i直接向其他部门j分配的价值量,亦包括通过多次间接分配给j部门的价值量,其值等于直接分配系数与间接分配系数之和。用公式表示如下:

|

式中,I为单位矩阵,也作为i环保部门本身的生产矩阵;W是利用直接分配矩阵H以计算的完全分配系数矩阵。根据以上定义,完全分配系数的数值越大,也就是环保产业对于该产业部门j的直接和间接推动作用越强,产业间的完全前向关联程度越大,从供给方对各产业部门的波及作用越强,其结果如下表 5所示。

| 表 5 2007与2012年环保产业主要完全前向关联产业 |

与完全后向分配系数相同,所有2007年和2012年的产业部门均与环保产业存在直接或间接的前向相关关系,其中,2012年的完全前向密切关联的产业数量比2007年增加一个产业部门,较密切关联的产业数量也比2007年的部门数量增加一个,分别为6个和8个相关产业,其余所有部门与环保产业的关联关系均小于平均水平。

完全分配系数整体上比直接分配系数的数值大,且密切关联的产业部门的数量有所增加,但并没有后向关联产业的间接关联作用强,密切关联及较密切关联的产业种类的变化情况与直接分配系数的情况也没有太大的区别,间接的产业投入关系并没有使得某些产业的产业关联程度突变增加。与直接分配系数的情况大致相同,纺织业、交通运输与仓储业、文化体育娱乐业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制全前向关联产业的数量增加,产业波及范围进一步扩大,且其对于环保产业本身的完全分配系数亦有一定程度的下降。也就是无论是从直接影响还是间接影响,环保产业对其他产业的产业波及范围及程度均有一定程度的提高,环保产业的重要性进一步凸显。其中,化学工业通过间接地与直接关联产业之间的影响作用,通过生物制药、合成材料、化肥生产等方面对环保产业的产品或服务产生较强的间接需求作用,从而相互协调促进发展。

4 结论与建议通过以上对2007年和2012年的投入产出表的产业关联度的对比分析,判断中国近年来环保产业的上下游产业链之间的产业波及范围及结构有所优化,由2007年的以高污染高能耗的产业为主要上游产业转变为以生活服务、小商品生产制造方面的中小企业作为主要上游产业,一定程度上缓解了“环保产业不环保”的窘境。环保产业的产品及服务对下游产业的分配结构也存在一定的结构优化,政府环境管制工作重心由主要促进租赁和商务服务业向对污染企业的末端治理方向转移。不过,仍存在包括环保投资的中间投入率较高,产业自身的创造价值能力较低,较高的环保投资并没有适当提高本产业的需求,而是将产业需求转嫁给其他行业部门等方面的问题,使得环保产业的产业波及范围较大,与其他产业的相互依赖关系亦较为明显。相比之下,环保产业对于本产业的投入和需求都相对较低,大量的环保投资未流入环保产业中去,资本的利用效率较低,也就是仍存在较显著的“环保产业不服务于环保”的问题。

要解决以上的问题,政府部门需要从以下两个方面以促进环保产业的良态转型,推动环保投资实际效力的提高并减少中间过程中不必要的消耗:第一,扩大环保产业投资,尤其是环保技术方面投资,以使得环保产业真正服务于环保。目前环保产业发展的主要障碍就是环保产业的中间消耗较大,环保投资并不能真正地扩大产业需求,产业本身的价值创造能力比较低,这样严重降低了环保产业投资的投资效率。其本质原因即为环保产业技术仍处较为低级的状态,从事环保产业的企业部门仍是以中小企业为主,产业组织本质上存在一定的失衡。因此,从环保技术和环保服务业这两个环保产业的主要方面以促进环保产业结构优化,提高环保投资利用效率,减少中间环节对其他产业的消耗及投入,才能使得环保产业获得良性转型与健康发展。第二,政府起带头作用逐渐引入社会资金以促进环保产业的健康发展,加强环境规制并强调企业在产业环保化中的责任。现阶段,我国环保产业的发展仍在很大程度上依赖政府的投资,企业没有动机或者没有机会进入环保市场,从而不利于环保市场的产业效率的提高,没有有效的竞争机制以促进环保产业的技术发展与创新。因此,通过新兴的政府与社会资本合作(PPP)的绿色金融模式创新,以鼓励社会资本的介入,发挥政府投资对企业投资的杠杆作用,通过环境规制以将环保投资引导到环保产业,在一定程度上促进环保企业间的竞争,使得环保产业进一步优化升级。

| [1] | 逯元堂, 徐顺青, 赵云皓, 等. 环保投资和环保产业的国民经济影响作用研究[J]. 环境保护科学, 2016, 42(6): 1–5. |

| [2] | 张伟, 蒋洪强, 王金南, 等. "十一五"时期环保投入的宏观经济影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(1): 9–16. |

| [3] | 张平淡. 中国环保投资的就业效应:挤出还是带动?[J]. 中南财经政法大学学报, 2013(1): 11–17. |

| [4] | 彭岩波, 徐顺青, 逯元堂, 等. 环保投资对环保产业拉动作用的定量研究——基于投入产出模型[J]. 生态经济, 2016, 32(7): 92–120. |

| [5] | 刘起运, 王万洲. 基于投入产出的环境问题结构分析[J]. 统计教育, 2009(10): 44–49. |

| [6] | 房俊峰. 我国环保业的结构、关联与发展——基于投入产出表的分析[J]. 生态经济, 2016, 32(8): 196–199. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9