2. 河北省农田生态环境重点实验室, 保定 071000;

3. 矿山生态环境-河北保定野外基地, 保定 071000;

4. 河北保定生态文明研究院, 保定 071000

2. Hebei Key Laboratory of farmland ecological environment, Baoding 071000;

3. Mine ecological environment:Baoding feld base in Hebei, Baoding 071001;

4. Baoding Academy of Ecological Civilization in Hebei, Baoding 071001

人类生存和发展离不开土壤、空气和水三大环境要素。随着人类文明和建设发展,三大环境问题逐渐显现[1]。虽然土壤环境问题的发现相对较晚,近年来却倍受各界关注,并进行了广泛和深入的研究。随之在环境科学和土木工程领域诞生了一种新兴产业,即污染场地和土壤勘查与修复工程业。同世界发达国家相比,我国污染场地和土壤修复行业起步相对较晚,处于产业成长的起步阶段,尽管近年来发展迅速,修复企业和从业人数不断增加,国家相关政策、法规、管理制度和技术规范逐步建立[2, 3],重庆、浙江、江苏和上海等省市先后颁布了相关制度和地方技术标准[3],但在很多方面仍处于较落后的状态,修复理论和技术还不成熟,无法满足行业快速发展的需要[4]。目前我国受污染农田的面积高达1500万公顷左右,约占全国耕地面积的8%以上;工业企业搬迁遗留的污染场地达100万~ 200万块;因矿山而受污染的土地达150多万公顷[5-7]。土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关乎人民群众身体健康及美丽中国建设,保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容[8]。当前,我国土壤环境质量堪忧[4-9],成百万甚至上千万公顷的污染土地亟待治理与修复,污染场地和土壤修复行业前景广大。污染场地与土壤修复理论和技术是国家制定相关政策、法规和管理标准的技术依据和支撑,对污染场地和土壤修复行业发展起着指导和保障作用。当前相关理论和技术发展相对滞后,致使土壤环境质量评价在现实中存在一定局限性,对污染场地和土壤修复工程质量具有一定影响。本文针对土壤环境质量评价现行标准中存在的不足,进行了较深入的研究和讨论,并提出了具体的解决方案和建议。

1 现实中土壤环境质量评价的局限性目前,我国学术界对土壤污染的含义理解存在争论。在我国农业和土壤学等领域,土壤污染是指因具有生理毒性的物质或过量的植物营养元素进入土壤而导致土壤性质恶化和植物生理功能失调的现象[10]。而在土木工程领域,污染土是一种特殊土,指因致污物质的侵入而导致成分、结构和性质(包括物理性质和化学性质)发生了显著变异的土,不仅改变或破坏了土壤的工程性质,而且有可能对人体和生态产生不良影响或危害[11]。前者指的是土壤环境的人为作用,是动名词,侧重点在土壤的养育和生育功能方面;后者则指地质环境作用的结果,是名词,侧重点在土(或土地)的承载功能和工程环境功能方面的考量,污染土研究目的在于对建筑材料的腐蚀性评价,以及对土壤工程特性指标和环境影响程度的评价。现行国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001,2009年版,本文简称2009版规范)[11]提出污染土环境评价的基本原则和要求,关于污染土环境评价技术和方法的具体要求则较少,仅在条文说明中指出:可以采用规范HJ/T166中的单项污染指数法、污染超标率和内梅罗指数等方法对污染土进行环境质量评价。

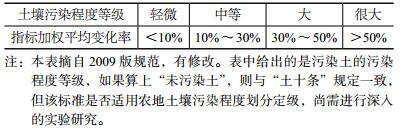

在环境保护部近年来发布的相关技术规范和标准中,虽然融合了土壤学、环境地质学、土木工程学等的优势,但仍存在一些不足,有待进一步通过深入研究加以修改与完善。实践中,发现《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166—2004,本文简称规范HJ/T166)中的土壤环境质量评价[12]存在一些不足,忽略了因自然异常而导致土壤中某物质成分超标问题的评价,误将土壤中某物质成分超标等级定为土壤污染程度等级的全部,具体问题如下:

(1)规范HJ/T166中表 12-1划分各类污染物质对土壤污染等级[12]的规定不准确。单项污染指数法是相对于土壤环境质量标准要求的评价,是反映土壤中某元素含量是否符合土壤环境质量标准要求及超标程度的评价指标。而土壤污染累积指数是相对于土壤中某元素含量背景值的评价指标,是反映土壤是否遭受某元素污染和土壤中该元素含量的异变程度的评价指标。土壤污染程度是指污染物对土壤成分、结构、性质(含物理、化学及工程性能等)的变异程度及污染土对人体和生态的影响与危害程度,不仅仅指土壤物质成分的变化。虽然致污物质一定会改变土壤的物质成分,但不一定会使土壤的结构和性质发生显著变异,也不一定会对人体与生态造成不良影响或危害,因此,单项污染指数和土壤污染累积指数均不能表达土壤污染程度的全部内容。内梅罗指数[13]实质是单项污染指数的一种统计数值,与算术平均值相比,其突出了土壤中致污物质最大浓度的影响作用,所表达的仍然是某物质在土壤中的含量问题,从而也不能表达该物质对土壤性质影响程度的全面内容。此外,致污物质对土壤结构和性质的影响程度,以及污染土壤对人体、生态的危害程度,均随致污物质的种类不同而不同,同时还与土壤自身的类型和特性有关系,不能单凭致污物质的含量来衡量,因此,利用规范HJ/T166中表 12-1划分各类污染物质对土壤污染等级的做法是不准确的。

(2)综合污染指数法的应用范围不全面。土壤的综合污染指数(CPI)同时考虑了土壤中某物质成分的背景值(CiB)和土壤环境质量要求的某物质成分的标准值(CiS),但两者的意义不同。前者所表达的是土壤中某物质的含量(Ci)是否超过土壤背景值,可用于判定土壤是否受到某物质的侵入或污染:当Ci>CiB时,表明土壤受到了该物质的侵入或污染;当Ci≤CiB时,表明土壤未受该物质的侵入或污染。后者则表达土壤中某物质的含量(Ci)是否超过评价标准(人为约定的标准)的土壤质量要求:当Ci>CiS,即土壤中该物质的含量超过土壤质量要求的含量时,表明土壤质量不合格;当Ci≤CiS,即土壤中该物质的含量未超过土壤质量要求的含量时,表明土壤质量合格。造成土壤质量不合格的原因,可能是自然地质作用,也可能是人为的(或人为地质作用),而规范HJ/T166中表 12-2只考虑了人为造成的土壤质量不合格问题,没有考虑土壤元素自然异常造成的不合格问题。因此,在规范HJ/T166中,综合污染指数法的应用范围不全面。

此外,规范HJ/T166所谓的土壤质量评价,实质是土壤是否符合质量要求的判别,没有污染物对土壤结构、性质影响程度及污染土壤对人体、生态危害程度等评价内容。

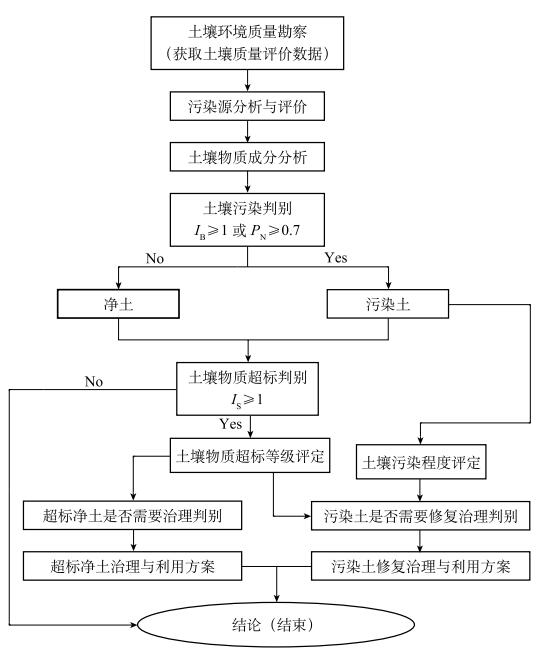

2 土壤环境质量评价内容与程序明确土壤环境质量评价的一般内容和程序(图 1),是土壤环境质量评价的基础和前提,对弥补现行规范之不足具有重要意义。

|

图 1 土壤环境质量评价过程 |

由图 1可知,土壤环境质量评价包括土壤污染评价和土壤物质符合环境质量要求的评价两部分内容。其中,土壤污染评价主要包括土壤污染与否判别、土壤中致污物质是否超标判别与土壤污染程度评价。实施土壤环境质量评价时,首先应判别某土壤是否受到了某物质的污染,即确定该土壤是污染土还是净土。然后,对于净土,应进一步判别某物质成分是否符合土壤质量标准要求,如果符合土壤环境质量要求,给出结论并结束评价;如果不符合土壤环境质量要求,应进一步研究土壤的利用或治理方法。对于污染土,应首先判别致污物质含量是否符合土壤环境质量要求,如果致污物质含量符合土壤环境质量要求,给出结论并结束评价;如果致污物质含量不符合土壤环境质量要求,应结合土壤污染程度评价结果,进一步研究污染土利用、修复或治理方案。

3 土壤污染判别与评价由图 1可知,土壤污染判别与评价是土壤环境质量评价的基础内容。

(1)土壤污染判别,即判别土壤是否有外来物质侵入的过程。一般选用土壤中某物质的土壤污染累积指数IB(土壤某污染物质含量的实测值与该土壤中该污染物的背景值之比)作判别指标,当比值IB大于1时,表明该土壤受到了污染,确定该土壤为污染土;当比值IB不大于1时,表明该土壤未受污染,确定该土壤为净土。

(2)土壤物质超标判别,即判别土壤中某物质是否符合土壤环境质量要求的过程。一般选用某土壤中某物质的单项物质指数或内梅罗指数作判别指标。土壤中某物质的单项物质指数IS是指土壤某物质(包括致污染物质)含量的实测值与土壤环境质量评价标准值之比,当土壤中某物质的单项物质指数IS大于1时,表明土壤中该物质含量不符合土壤环境质量要求;当土壤中某物质的单项物质指数IS不大于1时,表明土壤中该物质含量符合土壤环境质量要求。选用内梅罗指数PN判别土壤某物质超标与否时,根据规范HJ/T166中的表 12-1,应符合下列规定:当PN≤0.7时,土壤中某物质含量符合土壤环境质量要求,否则,土壤中该物质含量不符合环境质量要求。

(3)土壤污染与土壤物质超标综合判别。判别指标可选用土壤综合环境指数CEI,其计算方法同规范HJ/T166中的“综合污染指数CPI”计算方法,但依据CEI判别土壤污染与质量超标时,应将规范中的表 12-2修改为表 1的形式。

| 表 1 土壤污染与土壤物质超标综合判别 |

(4)土壤污染程度等级划分。土壤污染程度是指侵入土壤的致污物质对土壤成分及土体结构和性质的综合影响程度,不仅指土壤成分和结构的变化程度,还包括土体强度、变形、渗透、腐蚀、吸附、酸碱度、氧化还原、生物养分、毒性等的变化程度,具体视土壤污染程度评价的目的而定,对于农地土壤,宜侧重于土壤化学成分评价;对建设用地,宜侧重于土体强度、变形等力学性质评价。确定土壤污染程度时,应首先分别计算出每种致污物质所引起的土壤成分、结构和各种性质指标变化的变化率(污染前后指标的差值与污染前指标值之百分比)。然后,分别计算各指标变化率的平均值。然后,再计算各指标平均变化率的加权平均值。最后,依据加权平均变化率按表 2确定土壤污染程度等级。

| 表 2 土壤污染程度等级划分 |

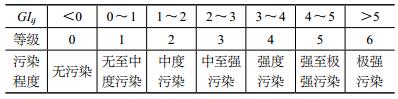

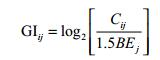

(5)致污物质对土壤物质成分的影响程度评价。除了规范HJ/T166规定的内梅罗指数法,还可选用地质累积指数法。地质累积指数(geoaccumulation index,GI)是法国科学家Muller[14]于1969年提出的用于定量评价沉积物(或其他物质)中重金属富集程度的指标[15, 16],其表达式如下:

|

式中,GIij为第i个样品中元素j的地质累积指数;Cij为第i个样品中元素j的浓度;BEj为元素j的浓度背景值;1.5为修正系数,通常用来表征沉积物特征、岩土地质及其他影响因素。国内近10年来,许多学者[17-20]对地质累积指数应用进行了广泛研究,参照Forstner等[16]依据地质累积指数划分沉积物重金属富集程度的方法,将致污染物质引起土壤成分变化程度划分为7级(表 3)

| 表 3 依据地质累积指数的土壤重金属污染程度划分 |

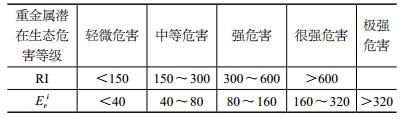

(6)致污染物质的潜在生态危害评价。潜在生态危害指数法是瑞典地球化学家Hakanson于1980[21]创建的,是以沉积学原理评价环境重金属污染及其生态危害的方法。由于该方法同时考虑了重金属的种类、浓度、毒性水平及土体对重金属的敏感性等因素,较为科学合理,因此,被广泛应用于土壤环境质量评价,国内有不少学者[22-26]在评价土壤环境质量时应用了这种方法,并进行了较深入的研究。

某土壤中某重金属元素的潜在生态危害指数(thePotential Ecological Risk Eactor,简称Eri)的表达式为:

|

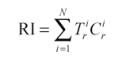

某土壤重金属综合潜在生态危害指数(The PotentialEcological Risk Index,RI)的表达式为:

|

式中,N为该点土壤重金属种数;Cri为该点重金属元素i的污染系数,等于该点土壤中该重金属元素含量的实测值Cmvi与评价标准值Cni之比;Tri为该点重金属元素i的毒性系数,综合反映了重金属元素的毒性强度及土体对重金属元素的敏感程度。徐争启等[26]依据Hakanson重金属潜在生态危害指数计算方法重新计算了As、Cd、Co、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、V、Zn十种重金属的毒性系数,分别为3375、48 400、2181、200、640、35 9040、1146.6、852、115.5、57。依据土壤中某重金属元素的潜在生态危害指数Eri和土壤重金属综合潜在生态危害指数RI,可按表 4确定重金属的潜在生态危害等级。

| 表 4 土壤重金属潜在生态危害等级 |

(1)土壤环境质量评价应区分一般土壤(净土)和污染土,即土壤环境质量评价时,应首先判别土壤是否遭受了污染,然后对污染土壤的环境质量和污染程度分别进行评价,并在评价基础上,确定是否需要对污染土进行修复或治理。如果需要对污染土壤修复或治理,还应进一步研究确定其修复或治理方案。对于净土,当确定其不符合土壤环境质量要求时,也应进一步研究确定其治理和利用方案。判别是否需要对污染土或质量不合格的净土进行治理或修复,除应考虑致污物质类型和性质、土壤类型和性质、污染程度等外,还应综合考虑土壤或场地的利用方向。

(2)与空气和水相比,土壤系统更加复杂,致污物质侵入土壤后,其结果不仅会引起土壤成分变化,而且可能会使土壤结构和性质变好,也可能会使土壤结构或性质变坏。结果不仅与土壤物质构成、致污物质类型等有关,而且取决于致污物质与土壤原物质成分之间是否发生反应和反应的方式,包括土壤物质间的“协同”和“拮抗”作用,因此,土壤污染程度评价时,应区别对待。如果致污物质对土壤中的有害作用或植物对有害物质的吸收起抑制作用,那么应称之为致污物质的“拮抗”作用,则有利于提高土壤环境质量。如果土壤的有害作用或植物吸收有害成分的能力因致污物质而得到增强或提高,称为致污物质的“协同”作用,则对土壤环境质量有降低作用。

(3)引起土壤污染的物质,除了重金属、农药及其他有机物外[12],一些盐、碱或酸类物质,如硫酸盐、镁盐、铵盐、卤盐、苛性碱、硫酸、碳酸等[7]侵入土壤后,也会对土壤造成严重污染,不仅会引起土壤成分改变,而且会引起土壤酸碱度、氧化还原电位、腐蚀性、强度、渗透性、吸附性等的改变,有时会严重干扰生物生长,破坏生态平衡,引起荒漠化。因此,土壤污染程度评价,不能仅局限于土壤成分变化程度评价,应综合考虑致污物质对土壤结构和性质变化的影响程度。

(4)针对农用地,“土十条” [8]提出分类管理,划定农用地土壤环境质量类别。按污染程度将农用地划为三个类别,未污染和轻微污染的划为优先保护类,轻度和中度污染的划为安全利用类,重度污染的划为严格管控类,以耕地为重点,分别采取相应管理措施,保障农产品质量与安全。关于土壤污染程度划分,表 2引自2009规范,适宜土木工程领域和场地污染评价,是否适用于农用地土壤污染评价,尚需进行深入的实验研究。

| [1] | 王夏晖, 李志涛, 孟玲珑. 提高土壤环境管理成效:推进三大环境要素协同治理[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 36–95. |

| [2] | 王红旗, 刁硕. 土壤环境质量管理体系构建的战略思考[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 26–30. |

| [3] | 孙宁, 马睿, 朱文会, 等. 我国土壤环境管理政策制度分析及发展趋势[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 50–56. |

| [4] | 2016年中国土壤修复行业发展报告(简版)[EB/OL]. (2016-03-25). http://www.hbzhan.com/news/detail/dy105787_p1.html. |

| [5] | 中宜环科环保产业研究. 2016-2020年中国土壤修复技术与市场发展研究报告[EB/OL]. (2016-06-13). http://ecep.ofweek.com/2016-06/ART-93017-8420-29106810.html. |

| [6] | 2016年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测[EB/OL]. (2016-05-04). http://mt.sohu.com/20160504/n447597394.shtml. |

| [7] | 中国投资咨询网. 中国土壤修复行业的发展现状及前景分析[EB/OL]. (2017-02-17). http://www.ocn.com.cn/chanjing/201702/wfaou17084854.shtml. |

| [8] | 国务院. 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知(国发[2016] 31号)[EB/OL]. (2016-05-31). http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/31/content_5078377.htm. http://www.drcnet.com.cn/www/maillist/5540/n-2016Y06M30D12.html |

| [9] | 董战峰, 璩爱玉, 郝春旭, 等. 中国土壤修复与治理的投融资政策最新进展与展望[J]. 中国环境管理, 2016, 8(5): 44–49. |

| [10] | 李顺鹏. 环境生物学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2010. |

| [11] | 中华人民共和国建设部. GB 50021-2001岩土工程勘察规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004. http://www.doc88.com/p-67739598964.html |

| [12] | 中华人民共和国环境保护部. HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范[S]. 2004. http://www.docin.com/p-421077914.html |

| [13] | NEMEROW N L. Scientific Stream Pollution Analysis[M]. Washington: Scripta Book Co, 1974. |

| [14] | MULLER G. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River[J]. Geojournal, 1969, 2(3): 108–118. |

| [15] | FÖRSTNER U, MÜLLER G. Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in river sediments:geochemical background, man's influence and environmental impact[J]. GeoJournal, 1981, 5(5): 417–432. DOI:10.1007/BF02484715 |

| [16] | FÖRSTNER U, AHLF W, GALMANO W, et al. Sediment criteria development-contributions from environmental geochemistry to water quality management[M]. . |

| [17] | 滕彦国, 庹先国, 倪师军, 等. 应用地质累积指数评价沉积物中重金属污染:选择地球化学背景的影响[J]. 环境科学与技术, 2002, 25(2): 7–9. |

| [18] | 易秀, 谷晓静, 侯燕卿, 等. 陕西省泾惠渠灌区土壤重金属地质累积指数评价[J]. 地球科学与环境学报, 2010, 32(3): 288–291. |

| [19] | 叶群峰, 周小玲. 金华市萤石矿区土壤氟污染评价[J]. 环境科学, 2015, 36(7): 2648–2654. |

| [20] | 徐国志, 董迎春, 邓金火, 等. 河北邯邢铁矿区矿山环境生态地球化学评价[J]. 地质通报, 2014, 33(11): 1827–1835. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2014.11.020 |

| [21] | HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach[J]. Water research, 1980, 14(8):975-1001. http://www.oalib.com/references/15513835 |

| [22] | 贾振邦, 梁涛, 林健枝, 等. 香港河流重金属污染及潜在生态危害研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 1997, 33(4): 485–492. |

| [23] | 刘勇, 岳玲玲, 李晋昌. 太原市土壤重金属污染及其潜在生态风险评价[J]. 环境科学学报, 2011, 31(6): 1285–1293. |

| [24] | 陆泗进, 王业耀, 何立环. 会泽某铅锌矿周边农田土壤重金属生态风险评价[J]. 生态环境学报, 2014, 23(11): 1832–1838. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2014.11.017 |

| [25] | 崔邢涛, 秦振宇, 栾文楼, 等. 河北省保定市平原区土壤重金属污染及潜在生态危害评价[J]. 现代地质, 2014, 28(3): 523–530. |

| [26] | 徐争启, 倪师军, 庹先国, 等. 潜在生态危害指数法评价中重金属毒性系数计算[J]. 环境科学与技术, 2008, 31(2): 112–115. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9