长期高强度开发所带来的生态风险和环境问题,已成为长江经济带尤其是沿岸城市绿色发展的重大挑战。长江经济带土地开发强度高出全国平均开发强度2.5个百分点;能源消费总量占全国能源消费总量的36.4%;用水总量、工业用水量分别占全国总量的47.3%和60.8%。长江沿岸约有40万家化工企业,规模以上的排污口有6000多个,此外还分布着五大钢铁基地、七大炼油厂,以及上海、南京、仪征等石油化工基地[1]。长江已形成近600公里的岸边污染带,其中包括300余种有毒污染物[2]。湖泊总体水质较差,富营养化现象严重。2014年长江流域60个湖泊共评价水面面积12 575.0平方公里,水质符合Ⅰ~Ⅲ类标准的水面面积占评价面积的23.4%;Ⅳ类占55.5%;Ⅴ类占14.8%;劣Ⅴ类占6.3%。从营养状态看,长江流域的重度富营养湖泊12个、轻度富营养湖泊25个、中度富营养湖泊23个,分别占评价湖泊总数的20.0%、41.7%和38.3%①。大气环境整体堪忧。沿江城市群及中下游地区大气污染尤为严重,长三角地区、成都平原地区是我国霾日数最高的地区之一[3]。长三角大部分城市、成都市及周边地区的霾日数在50天以上,其中江苏及浙北的部分城市霾日数超过100天。此外,大量工业园区建设、尤其是重化工企业密集分布,不仅造成河湖湿地生态破坏和岸线不合理占用,而且还导致突发环境事件频发,并严重威胁所在地及下游地区的供水安全。2014年长江经济带11省市总共发生环境污染事件256件,约占全国突发环境事件总次数的54%。尤其是上海,2014年共发生108件环境污染事件,居全国之首[4]。

① 水利部长江水利委员会.2014年长江流域及西南诸河水资源公报.2016

长江入海口、杭州湾在很大程度上集中反映着长江水生态环境状况,《2015年中国海洋环境质量公报》显示,两地均属于主要污染海域(主要污染要素是无机氮和活性磷酸盐),均属于重度富营养化海域。长江入海口区域海洋生态系统处于亚健康状态,杭州湾处于不健康状态②。

② 中国海洋信息网.2015年中国海洋环境质量公报.2016-04-14.

2016年1月5日在重庆召开推动长江经济带发展座谈会上,习近平总书记指出,推动长江经济带发展是国家一项重大区域发展战略,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求坚持生态优先、绿色发展的战略定位,把修复长江生态环境放在首要位置,推动长江上中下游协同发展、东中西部互动合作,建设成为我国生态文明建设的先行示范带、创新驱动带、协调发展带。生态文明、绿色协同发展成为指引长江经济带建设发展的新坐标。

作为流域型巨型经济带,长江经济带“共抓大保护”需要上中下游各地对生态环境的协同治理,长江经济带110个地级以上城市作为生态环境最大的压力源,在其中起着至关重要的作用。增强各个城市的生态环境协同发展能力,是长江经济带建设的重中之重。

1 长江经济带城市生态环境协同发展能力评价方法 1.1 生态环境协同发展衡量指标筛选城市生态环境协同发展能力充分体现地方生态环境保护与治理的流域外部性[5],本质上是生态环境收益在地方与区域两大空间尺度效应的有机耦合。为此,评价工作中要尽可能排除地方性收益强烈的生态环境指标,如建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积等。此外,要尽可能选择流域生态环境状况显示度最高的指标。

本文纳入了环保固定资产投资占GDP比重、单位GDP的耗电量、单位工业产值的污水排放量、空气质量指数(AQI)变化率四个指标,分别代表生态制度、生态经济和生态环境3个维度的生态发展能力。

其中,环保固定资产投资是改善环境质量的有效手段,环保投入占GDP的比重是国际上衡量某一地区生态环境保护能力的重要指标。环保投资的多少一定程度上反映了该地区对环境保护的重视程度和投入力度,一个城市只有加大环保投资比例,才有可能在区域生态环境中减少其自身生态安全潜在问题对整体环境的负面影响甚至破坏的风险,进而促进社会-经济-自然复合生态系统的协同演进过程。单位GDP的耗电量是用于衡量地区经济活动对能源利用效率的国际通用指标,直接反映了区域经济发展对能源的依赖程度,间接反映了产业结构状况、设备技术装备水平、能源消费构成和利用效率等多方面内容,反映了区域社会经济活动的生态环境压力,进而反映各项节能政策措施所取得的效果,起到检验节能降耗成效的作用。单位工业产值的污水排放量既是衡量经济-环境协调发展程度的量化表征,也是反映经济活动对水环境影响的基础数据,工业废水排放是长江流域水环境问题的主要成因,该指标能够表征长江经济带各城市的水环境治理能力。空气质量指数(AQI)是大气环境质量的表征,反映了城市对空气质量治理与改善的投入力度,间接反映一个城市的环保意识与行动力(包括产业转型力度,尤其是“三高一低”落后产能的淘汰力度、新能源的普及度等),长江经济带各大城市废气排放量大幅上升,空气质量堪忧,尤其是中下游地区雾霾天气频发。大气与水类似,其流动性大大加剧了整个区域的污染扩散,协同治理迫在眉睫。

1.2 指标计算与赋值方法长江经济带城市生态环境协同发展能力评价指标数据主要来自《中国城市统计年鉴》、长江经济带内各地级市城市统计公报以及相关机构公开发布的数据。为了减少个别年份数据波动造成的偏差,本文收集了长江经济带内110个地级市2012-2014年的指标,并采用这三年的平均值计算各个城市的协同发展水平。

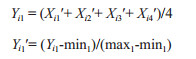

本文采用逐层取平均值的方法计算长江经济带城市生态环境协同发展水平。首先,为避免不同指标量纲不同而不可比,对每个指标进行无量纲转换,将最大值城市的分值设为100,最小值城市的得分设为0,其他城市得分参照最高与最低城市的得分进行转换。具体转换公式如下:

|

式中,Xij′为i城市的第j个指标无量纲转换后的值;Xij为i城市第j个指标的原始值;minj和maxj分别为所有城市中第j个指标的最低和最高原始得分。

对得分进行无量纲转换后,分别对每个指标取均值,并将各指标均值再次转换到0~ 100的区间。如某个城市的生态环境协同发展能力得分Yi1′计算公式如下:

|

式中,Xi1′到Xi4′分别为i城市的环保固定资产投资占GDP比重、单位GDP耗电量、单位工业产值的污水排放量、空气质量指数(AQI)进行无量纲转换后的值。

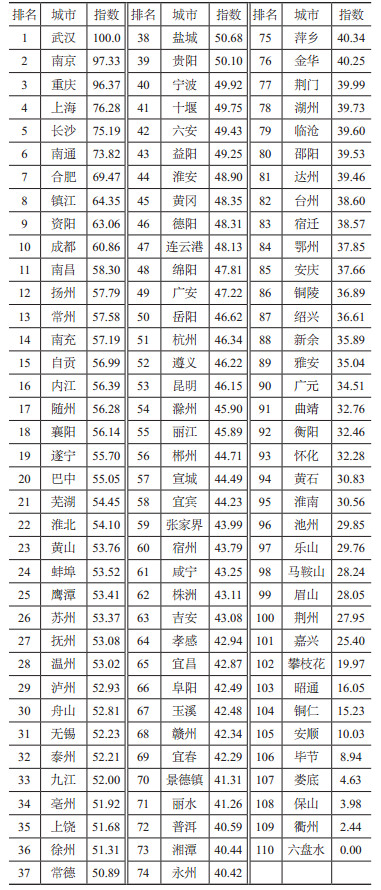

2 长江经济带城市生态环境协同发展能力评价结果 2.1 长江经济带城市生态环境协同发展能力排名在长江经济带城市生态环境协同发展指数排名前十强城市中,武汉凭借巨额的环保投入和较好的空气质量,生态环境协同发展能力高居榜首(表 1)。不过,武汉的污染排放和能耗指标落后于长沙、合肥等城市,未来仍有待进一步提升。南京、重庆、上海、长沙、合肥和成都等经济发展水平较高、综合实力较强的城市生态环境协同发展能力也较为突出。南通、镇江、资阳等城市凭借其环保投资及节能减排等方面的努力,为长江经济带的生态环境协同做出了重要贡献。这说明,镇江等低碳试点城市和生态文明先行示范区建设对于推动城市生态环境协同发展具有积极意义。

| 表 1 2016年长江经济带城市生态环境协同发展能力排名 |

嘉兴、攀枝花、昭通、铜仁、安顺、毕节、娄底、保山、衢州、六盘水等10个城市的生态协同发展能力弱,位居长江经济带110个城市的后10名。其中,攀枝花、六盘水是典型的资源型城市(矿业城市),在生态保护领域表现较差。尽管衢州和嘉兴位居长三角城市群且经济发展水平较高,但是能耗和污染排放强度过高,亟待对地方产业结构进行调整升级、对落后产能进行关停淘汰。

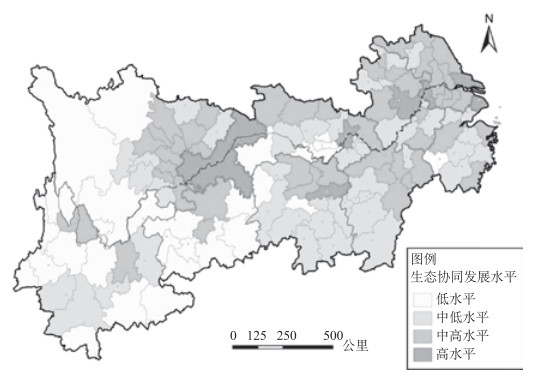

总体上看,长江经济带110个城市的生态保护领域协同能力差异悬殊(图 1)。协同发展水平较高的城市主要分为两类:一类是经济发展水平较高、能耗和污染排放较少的城市,以上海、重庆、武汉、长沙等为代表;另一类则主要是经济发展水平不高、工业污染较少的城市,以舟山、温州、资阳等为代表。而生态协同发展能力较差的城市多集中在那些能耗和污染严重的地区,包括能耗较高的衢州、嘉兴、马鞍山、宿迁、新余、黄石、娄底、攀枝花、广元、乐山、雅安和毕节等城市,工业废水排放量较高的淮南、池州、铜陵、景德镇、荆州、怀化、保山、临沧等城市,空气质量较差的台州、新余、攀枝花、雅安、毕节、玉溪等城市。

|

图 1 长江经济带城市生态保护协同能力空间分布图(2016) |

长江经济带存在着上游经济发展、生态环境发展“双低”的现象,区域经济增长的诉求对生态环境带来现实压力,长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”显得尤为迫切和重要。长江经济带内从发达地区向欠发达地区产业转移的态势较为明显,转移的产业往往是那些高耗能、高污染、占地面积大的“夕阳产业”。本文研究表明,那些生态环境本底较好的城市在能源节约和污染控制方面反而做得较差,因此向这些地区进行产业转移可能加剧当地的生态破坏,造成污染的区域扩散,并恶化长江经济带的整体生态环境。这也表明,要采取以技术创新和产业升级推动生态保护的政策,而不是以限制当地经济增长为代价的生态环境保护,否则落后的发展水平会促使当地不计代价地推动经济增长,最终削弱环境保护政策的坚实基础,影响生态环境保护政策的实践效果。

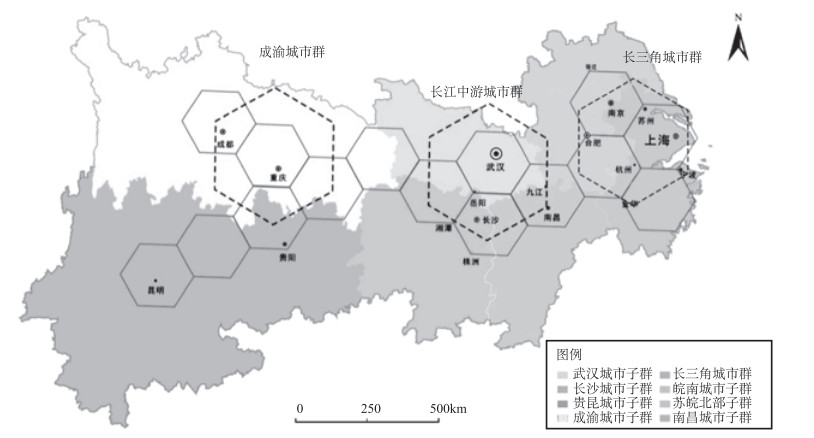

2.2 城市生态环境协同发展能力的空间分异根据城市流、城市相互联系的强弱,可以将长江经济带110个城市大致划分为三大一级城市群和八大二级城市子群(图 2)。三大一级城市子群为长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群;八大二级城市子群为长三角城市子群、苏皖北部城市子群、皖南城市子群、武汉城市子群、南昌城市子群、长沙城市子群、成渝城市子群、贵昆城市子群。

|

图 2 长江经济带城市生态环境协同发展能力城市组团分布(2016) |

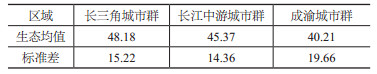

就三大一级城市群而言,长三角城市群生态环境协同发展水平最高,长江中游城市群紧随其后,两者差距不大。成渝城市群生态环境协同发展能力较大幅度落后于前两者,且城市间协同发展水平的差异也比较大,标准差系数达到19.66,而长江中游城市群与长三角城市群两大组团基本维持在15左右(表 2)。

| 表 2 长江经济带三大一级子群生态协同指数的均值和标准差(2016) |

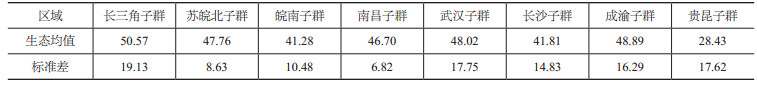

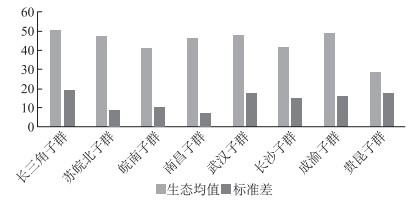

八大城市子群中,长三角城市子群包括上海、苏州、杭州、南京、宁波等城市,其生态环境协同发展水平在八大二级子群中最高,生态环境协同发展能力平均得分达到50.57,但是与除了贵昆子群外的其他子群都未拉开大差距(表 3、图 3)。不过,在该子群中,城市间协同发展水平的差异(标准差)也比较大,南京的生态协同发展能力比第2名上海高出近20分,呈现明显的以南京为中心的极核发展结构。嘉兴、衢州是长三角子群中两个位列110个城市排名中的末十位的城市,生态协同发展能力分别仅为25.40、2.44,与区域内其他城市差距悬殊。当然,这种差异具有多中心特征,城市间的差异主要源自高水平协同发展中的分工互补,而非整体水平的绝对差异。

|

图 3 长江经济带八大二级子群生态环境协同发展能力均值和标准差(2016) |

| 表 3 长江经济带八大二级子群生态环境协同指数的均值和标准差(2016) |

苏皖北子群包括徐州、合肥、淮北、宿迁、淮安等城市。该城市子群的生态环境协同发展水平均值达到47.76,在长江经济带八大二级子群中位列第4。该子群以徐州、合肥、蚌埠为核心,子群内城市间的差异较小,标准差为8.63,在八大子群中位列第2。因此,该子群总体上呈现中等发展水平的均衡发展格局。

皖南子群包括黄山、芜湖、马鞍山、池州等城市。皖南子群的协同发展水平均值为41.28,在长江经济带八大二级子群内位列第7,处于长江经济带中下等水平。该子群以黄山市为中心,子群内部各城市间生态协同发展能力的差异较小,在八大二级子群中位列第3,各城市生态环境发展较平衡。

南昌子群包括南昌、赣州、九江、抚州、吉安等市。南昌子群的生态环境协同发展水平在长江经济带八大二级子群中位列第5,处于长江经济带的中等水平。南昌、鹰潭、抚州、九江等城市的生态环境协同发展水平在子群内排名较高,但是与子群内其他城市差距也并不大。城市间协同指数水平的差异(标准差)仅有6.82,在八大二级子群中位列第1。因此,该子群总体上呈现中等发展水平的均衡发展格局。

武汉子群包括武汉、黄石、荆州、孝感、鄂州等城市。武汉子群的生态协同能力均值达到48.02,在长江经济带八大二级子群中位列第3,处于长江经济带的中上水平。但是,该子群内的区域发展差异很大,除武汉位列长江经济带110个城市中的第1名外,其他城市的协同发展水平较为接近,且与武汉的差距较大,几乎是该子群内第2名的2倍,呈现出以武汉为中心的极核发展结构。

长沙子群包括长沙、株洲、湘潭、岳阳、娄底等城市。长沙子群协同发展能力均值不到45,在长江经济带八大二级子群中排名倒数第3,在长江经济带内处于中下等水平。该子群内的城市生态发展呈现长沙市一家独大的局面,与此同时,娄底市生态协同指数极低,子群内的其他11个城市发展较为平衡,但都与长沙市有较大差距。

成渝子群包括成都、重庆、绵阳、宜宾、德阳等市。成渝子群协同发展能力均值接近50,在长江经济带八大二级子群中排名第2,仅次于长三角子群,处于中上等发展水平。该子群内的空间差异较大,重庆作为核心城市,生态环境协同指数达到96.37,仅次于武汉、南京,与子群内第2名的成都拉开30分之多,几乎是攀枝花水平的5倍。其他城市之间发展差距也较大,得分在30~ 60。

贵昆子群包括贵阳、昆明、遵义、玉溪、丽江等市。贵昆子群的生态环境协同发展能力均值在长江经济带内位居末位,处于低水平发展阶段。从区域内发展差异看,并没有呈现以昆明为中心的极核发展结构。贵阳、昆明、遵义和丽江在生态环境协同发展方面更为突出。长江经济带110个城市生态环境协同发展得分较低的城市多集中在该子群,包括昭通、铜仁、毕节、保山、六盘水在内的5个城市都位列110个城市排名中的末十位。

3 促进长江经济带生态环境协同发展的对策建议长江经济带110个城市生态环境协同发展能力评价分析表明,区域经济发展水平与生态协同发展能力之间在现阶段并非存在严格的对应关系,环境库兹涅茨曲线[6]在长江经济带内尚未成立。长江经济带生态环境协同发展需要切实体现一体化治理(流域性)[7, 8]、中央集中性治理(国家战略性)[9]和经济、社会、生态、环境统筹性治理(复合地域生态系统)[10]三大内在需求。从长江流域整个生态系统恢复与地方生态环境保护的分工协作入手,处理好中央与地方政府在流域生态环境治理中的责权利关系,实现上下游之间、中央与地方政府之间在生态环境治理实践中的战略协同。

3.1 促进公共参与、环境决策领域的创新,强化流域协同治理流域型生态环境修复和保护离不开相关当局、利益相关者的协同治理[11]。长江经济带国家战略的实施并不能自发保证该流域一跃成为一个具有内在凝聚力的国家经济战略区,中央和地方、地方和地方以及不同群体在生态环境领域的利益诉求需要通过制度性的框架得到切实尊重和协调。

3.1.1 中央治理机构创新与全流域性生态环境问题的解决为更好地实施长江经济带绿色发展国家战略,需要改变目前长江经济带生态环境领域国家部门“九龙治水”的机构分立局面。为此,建议设立长江流域生态环境治理跨部门工作组,制定长江经济带生态环境保护和建设行动计划,统一领导、协调长江经济带流域性生态环境问题的修复与治理工作,集成多部门行政资源、多专项资金投入财政资源的力量,提高生态环境保护与治理的投入产出效率。设立长江流域生态环境国家项目管理办公室,负责事关全流域生态环境协同发展能力提升的重大项目的遴选、论证、立项与资助等工作。

3.1.2 地方城市政府聚焦本地性生态环境问题的修复通过与中央在生态环境治理上的事权分工,地方城市政府一方面可以向中央推荐本地具有流域外部性的重大生态环境建设项目信息,发挥信息通报、决策建议、项目配套等功能;另一方面可以将相对有限的资金投入到流域外部性弱的生态环境问题的解决上。

3.1.3 启动长江环保信息库建设,推动科学决策和环保信息的开发利用可信而充分的环保信息是一切科学决策的基础和前提。德国、日本等国家区域发展实践表明,长江经济带环境治理、生态保护、风险防范等工作的成败在很大程度上取决于环保信息的搜集、处理、发布与应用转化。因此,应该完善、开发利用现有环境保护部中国环境监测总站、环境工程评估中心、环境与经济政策研究中心的潜在功能,建设由覆盖全领域的关键生态样点、断面、剖面组成的观测网络,在武汉或上海建立长江经济带环境保护信息中心。本着内外有别、内外结合的原则,为政府部门的科学决策、社会舆论的实时引导、企业的有效参与提供可靠的数据、信息基础。同时,在可控、安全的范围内,实现长江经济带环境保护信息中心环保信息的共享,充分利用长江流域生态环境类国家重点实验室、省部级重点实验室的科技人员优势和强大的分析能力,为长江经济带生态风险,特别是重大生态环境灾害提供及时的预报、预警服务及其防范方案。

3.1.4 启动长江经济带绿色技术跨界共享试点,推动联合国气候变化框架下的绿色技术共享机制建设在《联合国气候变化框架公约》的框架内,根据“共同而有区别的责任”的原则,建议由我国联合其他金砖国家共同发起,推动建立以发达国家政府开发的垃圾处理、水体污染、土壤污染治理技术为基础的国际绿色技术共享机制,降低发展中国家引进发达国家污染治理技术的成本,进而推动全球范围内节能减排和联合国“清洁世界”行动。而长江经济带是我国横跨东、中、西三大不同发展水平地区的巨型经济带,上海、江苏等东部经济发达省市已经积累了一大批政府资助开发的环境保护技术。建议开展长江经济带内绿色技术从发达的东部省市向欠发达的中西部省市转移的试点工作,为推动联合国共享绿色技术倡议提供经验,进一步彰显我国在实现联合国重大发展目标的大国责任和重要贡献。

3.1.5 加快构建横向水生态补偿/交易框架,解决上中下游无序排污导致的水环境持续恶化问题组织方面,由国务院牵头组织长江流域11省(市)建立省际长江水环境合约组织与横向交易平台。技术方面,将一个省流域的断面进水口和出水口取样,进行水质检测。以断面水质考核指标为测算系数,确定省际生态补偿标准。出水水质优于考核目标,下游省份向上游支付生态补偿金;反之,由上游省份向下游省份支付生态补偿金。动力方面,强化环境执法及环保政绩考核,形成横向补偿外在压力与内生动力。尝试制定长江经济带水环境“红线”(确定水环境的容量与标准,并进行严格管制);将长江水质纳入省市考核,以及“领导干部自然资源资产离任审计”;建立长江流域联合环保机构,开展水环境环保督察巡视,严格执法。

3.2 聚焦重点城市实施差别化治理,克服长江经济带生态环境协同发展的脆弱点一是那些能耗高型生态环境协同发展水平低的城市,包括衢州、嘉兴、马鞍山、宿迁、新余、黄石、娄底、攀枝花、广元、乐山、雅安和毕节等城市,需要在经济上持续优化产业结构、在技术上提高能耗效率。二是工业废水排放量较高导致污染严重型的城市,包括淮南、池州、铜陵、景徳镇、荆州、怀化、保山、临沧等,空气质量较差的台州、新余、攀枝花、雅安、毕节、玉溪等城市,近期需耍苻针对性地加强对殷水、废气治理的技术投入和监符投入。三是生态环境协同发展能力位居末位的贵昆城市子群,其中贵阳、昆明、遵义和丽江生态环境协同发展能力较高,重点在于昭通、锏仁、毕节、保山、六盘水5个城市,需要采取综合性的生态环境治理措施。

| [1] | 决旭东. 倘若长江有知[J]. 人民周刊, 2016(2): 3–3. |

| [2] | 王尔德. 长江必须要有一个强力机构来管理[N]. 21世纪经济报道, 2014-03-18. |

| [3] | 杨桂山, 徐昔保, 李平星. 长江经济带绿色生态廊道建设研究[J]. 地理科学进展, 2015, 34(11): 1356–1367. |

| [4] | 魏敏. 加速布局生态廊道长江经济带舞动绿色"巨龙"[N]. 中国经济网, 2016-09-26. |

| [5] | CHASE S K. There must be something in the water: an exploration of the Rhine and Mississippi rivers' governing differences and an argument for change[J]. Wisconsin international law journal, 2012, 29(3): 610–641. |

| [6] | PANAYOTOU T. Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development [R]. ILO Technology and Employment Programmed Working Paper, WP238. Geneva: International Labour Office, 1993. |

| [7] | HILDEBRAND L P, PEBBLES V, FRASER D A. Cooperative ecosystem management across the Canada-US border: approaches and experiences of transboundary programs in the Gulf of Maine, Great Lakes and Georgia Basin/Puget Sound[J]. Ocean & coastal management, 2002, 45(6-7): 421–457. |

| [8] | DORE J, LEBEL L, MOLLE F. A framework for analysing transboundary water governance complexes, illustrated in the Mekong Region[J]. Journal of hydrology, 2012, 466-467: 23–36. DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.07.023 |

| [9] | CREED I F, LAURENT K L. The great lakes futures project[J]. Journal of Great Lakes Research, 2015, 41(S1): 1–7. |

| [10] | 曾刚. 基于生态文明的区域发展新模式与新路径[J]. 云南师范大学学报 (哲学社会科学版), 2009, 41(5): 33–43. |

| [11] | KONISKY D M, BEIERLE T C. Innovations in public participation and environmental decision making: examples from the great lakes region[J]. Society & natural resources, 2001, 14(9): 815–826. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9