2. 浙江省环境保护科学设计研究院, 杭州 310007

2. Environmental Science Research Design Institute of Zhejiang Province, Hangzhou 310007

为落实国家关于加快生态文明制度建设、划定生态保护红线的战略部署,不同省份及地市启动了形式各异的划定工作。环境保护部先后印发了相关技术指南[1](以下简称《指南》),指导生态保护红线划定工作,并在全国开展试点。江苏、福建、广东、山东等省份在《指南》要求的基础上,制定省级红线工作方案,地级市成为生态保护红线划定的主战场。由于地域差异,不同地市在落实上级要求时,提出了城市层级的划定方案。基本生态控制线最早由深圳市率先划定,随后全国多个城市陆续启动生态控制线的划定工作。广东省要求全省各地市划定城市生态控制线[2],成为全国第一个同时要求地市划定生态保护红线与生态控制线的省份。一些地市在具体划定时,因工作启动时间、牵头部门不同,导致工作方式、内容要求与划定结果也因地而异,工作底图、技术方法、管控要求不一致。基于此,本文对城市层面划定生态保护红线与生态控制线进行协调性分析,最大化地发挥各自的生态效益。

1 相关概念内涵 1.1 基本生态控制线与生态控制线从2005年深圳划定我国第一条基本生态控制线开始,无锡、东莞、广州、长沙、武汉、厦门、威海等城市启动了相关工作[3],它们的主要差别在于有无“基本”二字。“基本”的含义是“根本的”,用来形容城市生态用地保护的重要程度。基本生态控制线是为了加强城市生态保护,防止城市建设无序蔓延危及城市生态系统安全,促进城市建设可持续发展划定的生态保护范围界线[4]。生态控制线是为保障城市生态安全,优化城市空间结构和布局,在尊重城乡自然生态系统和合理环境承载力的前提下,围绕保护重点生态要素划定的城市开发边界控制线,内容上强调对生态要素的刚性保护[5]。

笔者认为,两者含义差别不大,出发点均是为了优先控制城市不可开发土地,保护城市生态用地。基本生态控制线是为了防止城市建设无序蔓延造成生态系统破坏而提出的一种被动保护有限生态用地底线的手段。生态控制线则立足于城市生态用地的保护,具有前瞻性地促使城市形成良好的生态安全格局并预留发展空间。无论是被动的保护,还是主动的预留,两者均为促使城市合理、可持续发展,保障城市生态安全提供依据。

1.2 生态红线与生态保护红线对于生态红线与生态保护红线的内涵和概念,目前尚未统一[6, 7]。有学者认为,“生态红线”是指对维护国家和区域生态安全及经济社会可持续发展,在提升生态功能、保障生态产品与服务持续供给必须严格保护的最小空间范围[8]。有学者认为,“生态红线”是在提升生态功能、改善环境质量、促进资源高效利用等方面必须严格保护的最小空间范围与最高或最低数量限制[9]。也有学者提出城市作为实施生态环境系统管理最有效的区域尺度和行政层级,城市生态保护红线既包括环境空间的严格管控,也包括环境资源开发强度的严格约束[10]。规模数量、质量、空间格局、用地性质等变化是生态红线管控的主要方面。[11]

从两者的提出与发展过程来看(图 1),关于两者的理解尚处于有争议状态,争论的焦点主要集中在生态保护红线是“大生态”还是“小生态”,是否囊括资源、环境、生态等内容。因此,地市开展了诸如“生态用地保护红线”、“生态红线(区域)”、“生态功能红线”、“生态保护红线”等形式的探索工作。

|

图 1 生态保护红线发展过程 |

笔者认为,两者虽在国家和部门文件中的表述与要求不同,不同学者的理解也不尽相同,但两者内涵中关于“小生态”保护思路基本一致,都是为保障国家和区域生态安全而划定一部分区域并实施严格保护。城市生态保护红线具有两方面的含义:一是空间上的格局红线,在空间上具有不可替代性,保护的是城市中具有重要生态功能的区域。二是面积上的数量红线,是维护区域和城市生态安全的最小空间。鉴于相关理论依据、技术路径以及方法等尚未统一,本文将城市层面开展的相关工作视为地市落实生态保护红线的具体实践案例进行分析。

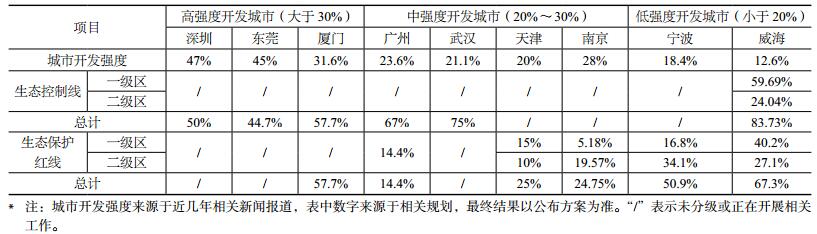

2 典型城市案例分析与实践经验城市生态保护红线是维护区域和城市生态安全的底线,具有一定的格局和数量内涵,生态控制线是为防止城市蔓延、保障城市生态安全划定的城市开发边界控制线(以下简称“两线”)。两线的划定结果与城市生态用地或城市开发强度密切相关(表 1)。由于地市生态本底情况不同,再加上牵头部门、划定机制不同,两线划定工作迫切需要衔接。

| 表 1 典型城市划定结果汇总* |

高强度开发城市主要指城市土地开发强度超过国际通行的生态宜居警戒水平(30%)的城市,本文选取深圳、东莞、厦门等城市进行分析,三市都启动了两线划定工作。

早在2005年,深圳市划定了我国第一条基本生态控制线并颁布了管理规定,用以遏制城市无序蔓延。深圳市将建设用地外的全部土地作为生态控制区域进行保护,实际上成为严格意义上的城市开发边界控制线。此后,在比例不下降的前提下,进行了局部调整。因划定采用了生态系统类型分类保护的方式,未实施分级管控,增加了管理难度。2008年,东莞市将全市土地面积的44.7%作为市域生态线控制范围,并出台了相应的管理规定。从内容、管控要求来看,东莞基本上延续了深圳市的技术思路。2015年东莞启动了生态控制线修编工作,对生态控制线进行一级、二级管控分区,以适用不同的管控政策。厦门市在城市总体规划中首次将市域总面积的57.7%划入生态控制线,并在《美丽厦门环境保护总体规划》中全部作为全市陆域生态红线实施线,按照强制保护与限制开发进行差异管控。

2.2 中强度开发城市中强度开发城市主要指城市土地开发强度处于国际生态宜居水平(20%)与警戒水平(30%)之间的城市,本文选取划定方式具有地方特色的广州、天津、南京、武汉等城市进行分析。

广州市分别在城市总体规划和环境总体规划(试点)中分别开展两线的划定工作。广州市域67%的土地划入基本生态控制线,按照禁建区和限建区来确保城市生态空间的严格保护与合理利用。广州是全国首批开展环境总体规划试点的城市之一,基于《指南》技术评价结合法定保护地识别,将全市14.4%土地划入生态保护红线。天津市按照六类生态用地实施永久性保护,按照生态系统类型进行识别细分,将生态用地保护红线划分红线、黄线两级。南京市在省级生态红线区域保护规划的基础上,在具有法律保护依据的12种生态红线区域类型基础上增加生态绿地,划分为一级和二级管控区。武汉市基本生态控制线划定采取了两步走的方式,先在都市发展区1:2000工作底图上划定基本生态控制线,再对农业生态区进行划定,初步划定75%的区域作为生态控制区。其中,在都市发展区内,基本生态控制线为“城市建设集中区”和“生态功能区”的界线。生态功能区细分为不同层次,执行不同的管控要求。

2.3 低强度开发城市低强度开发城市主要指城市土地开发强度处于国际生态宜居水平(20%)以下的城市。本文选取开展相关工作的宁波、威海等城市进行分析。

宁波市在城市总体规划中初步将50.9%的土地划入生态保护红线,其中一级管控区占到1/3。在《宁波市生态绿地系统专项规划》中,提出对五类生态空间划定基本生态控制线。威海市按照生态要素功能进行分类,将83.73%的土地划入生态控制线,其中禁止开发区占59.69%。在威海市环境总体规划中,在《指南》评价基础上,结合13类生态系统类型,将67.3%的土地划入生态保护红线,其中一级管控区占40.2%。

3 两线衔接的必要性分析从地方实践来看,因主导部门不同、划定方式不同,两线在划定范围、划定尺度、划定内容以及管控要求上既存在差异又有许多相似的地方。从城市开发与生态保护的关系来看,两线均需要准确把握生态空间保护的“度”,维持城市建设开发与生态保护的平衡,成为地方权衡效益的砝码。两线应充分衔接协同划定,避免工作上出现“拉锯战”。从地方实践来看,两线划定内容、结果与城市生态空间“数量”与“质量”密切相关,国家与地方政府应尽快研究出台相关技术文件,避免两线趋同或者“相左”。

3.1 明确两线联系是做好衔接的出发点首先,两线划定对象都是区域生态用地。两线均是对生态空间或生态系统建立的保护体系,对维护区域和城市生态安全格局具有重要作用。同时,两线的划定对象涉及城市生态系统多个管理部门,需要国土、林业、环保、海洋等多个部门配合协同划定[12]。

其次,两线划定都采用了分级分类体系。大多数地市采用了一级或二级、禁建或限建、红线或黄线等两级管控方式,按照生态系统或生态用地类型进行分类管控[13, 14]。目前,关于两线空间类型上的内容与分级方式尚未一致,存在许多共性和交叉的内容。比如,对于自然保护区的分区保护,有些地市是将所有分区都作为一级管控区,有些地市是将核心区、缓冲区作为一级区。此外,还涉及自然保护区级别的问题,如县(市)级与国家、省级如何进行分级。

3.2 把握两线差异是衔接的重点与难点一是概念内涵有差异。因提出背景不同,两线存在本质上的差异。城市生态保护红线是维护城市与区域生态安全的底线,具有保护“最小生态空间”的刚性思维。城市生态控制线与城市开发边界控制线的关系十分密切,需要对未来城市发展空间进行预留或控制,在此基础上再划定生态空间边界,具有“反规划”思想。笔者认为,城市生态保护红线是为了“保护”而保护,即为了保护某些区域而在外围划定必要的缓冲区域。城市生态控制线是为了“建设”而控制,即为了城市建设边界控制而划定不同的生态控制区域。

二是法律地位有差异。生态保护红线是我国环境保护的重要制度创新,是推进生态文明建设的一项空间管控制度。国家法律层面明确提出划定生态保护红线,之后会建立相应的考核与责任追究机制。城市生态控制线是地方为保障城市基本生态安全防止城市无序蔓延划定的生态用地保护界限,是地方根据保护需要提出并建立的地方管理机制。

三是划定内容有差异。地方城市在划定生态保护红线时,赋予了其更丰富的内容,它不仅包括在重要生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区等区域划定的需要保护区域,还包括地方特有的生态系统类型,如永久保护绿地、城市湖泊、蓄滞洪区等地方政府根据保护需要增设的类型。城市生态控制线是地方政府防止城市无序蔓延和保障城市生态安全划定的生态空间控制线,既包括城市建成区内的公园、绿地等生态用地,也包括市域腹地内农田、水域等所有生态空间。从内容上看,城市生态保护红线范围应当是生态控制线的子集。

四是技术方法有差异。城市生态保护红线的划定技术方法尚未统一,以法定保护地梳理结合技术评价的方法居多,也有地市按照具有法律保护依据的生态类型进行梳理划定。技术评价方法主要参照环境保护部印发的《指南》,主要包括重要性、敏感性以及脆弱性等技术评价模型,识别区域内生物多样性保护、土壤保持、水源涵养、防风固沙等生态功能重要、敏感区域。城市生态控制线划定技术方法以生态用地类型定性识别为主。在对生态安全和空间格局进行综合评估的基础上,识别不同保护类型的清单与范围,但目前尚未形成统一的综合评估方法。

五是管控要求有差异。生态保护红线一旦划定,要求做到“性质不转换、功能不降低、面积不减少、责任不改变。”地方对两线的准入条件与内容,尚未统一,多采用分级分类管理的方式,城市生态保护红线的管控要求更“刚性”。两线在管控要求上的差异主要取决于划定比例以及分级分类的方式。

4 两线衔接协调性分析人居环境受到来自外界的干扰力以及生态系统自组织力的相互作用,处于动态的平衡状态。由于两种力的作用效果不同,生态系统效能演替具有非等效性。平衡状态的“ 0”是分水岭,是退化的临界点,城市开发应以这个点为底线,决不能超过这条“红线” [15]。识别城市开发的最大边界与生态保护的底线空间,是两线衔接的最终目标。

4.1 空间协调解决工作底图不一致、话语权不对等问题空间协调包括四方面内容:一是空间尺度上的协调。数据精度一般与研究范围大小有关,比例尺越大数据精度越高。两线划定多以市域为空间单元,数据来源多为国土部门的1:10 000数字线划地图数据,在数据缺失或不可获取时,也会采用1:50 000甚至1:100 000的基础地理数据,面积小的地市或者分区划定时,数据精度达到1:2000。两线在空间尺度上应保持一致,统一基础底图。二是空间坐标系的协调。空间数据来源于不同部门,具有多套坐标系统。目前问题多存在于国家2000坐标系、西安(北京)坐标系以及城市地方坐标系之间的转换,因转换参数涉密,增加了数据衔接难度。三是空间上跨行政区域的协调。主要涉及地市之间以及省份之间空间范围的衔接,两线在划定时应当充分考虑城市内部与跨界区域的生态环境保护,避免出现“镂空”或“断层”。四是空间重叠区域的协调。两线均涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等具有明确权属的保护地类型。由于历史、管理及数据精度等原因,划分尺度不一,造成各空间边界模糊、空间上重叠,导致管理混乱、权责不明[16]。

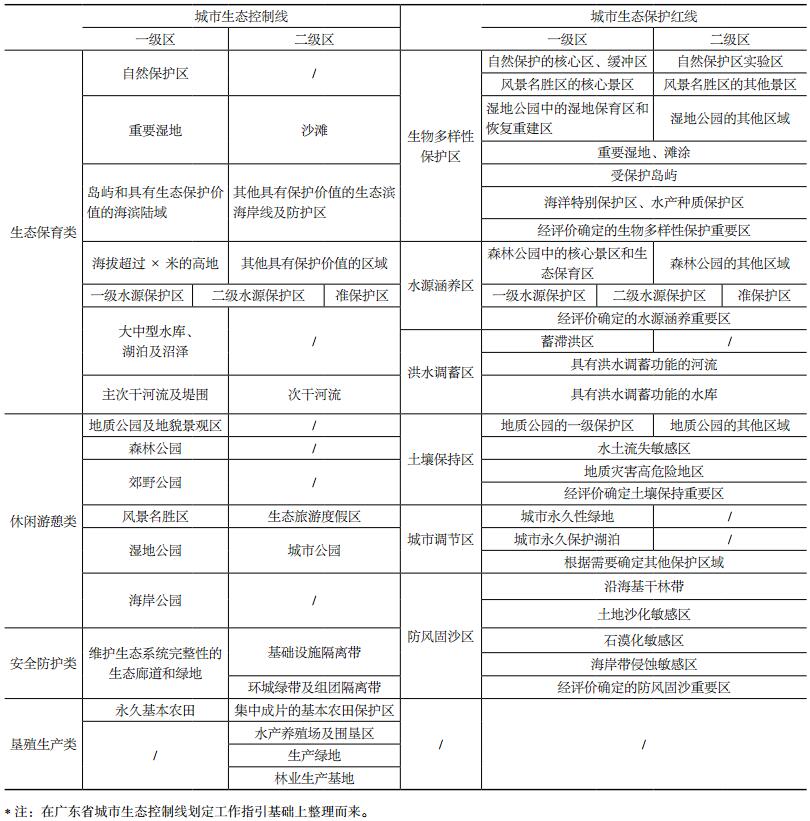

4.2 内容协调解决生态用地保护目标不一致问题根据《指南》要求, 结合地方生态保护红线实践,总结深圳、东莞及广东省划定城市生态控制线的实践经验,汇总两线内容衔接体系,见表 2。其中, 森林公园、风景名胜区等法定保护区需根据主导生态功能确定其分类。从两线内容来看,城市生态控制线可划分为生态保育、休闲游憩、安全防护以及垦殖生产等四大类型。城市生态保护红线按照生态功能差异可分为生物多样性保护、水源涵养、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄、城市调节等六大类型。其中城市调节区为城市生态系统内部需要保护的具有重要生态调节作用的区域,是地方根据需要增设的保护类型。

| 表 2 城市生态控制线与生态保护红线类型对比* |

内容协调主要包括三方面内容:一是分级分类体系上的协调。两线在划定时采用分级分类的划定方式亟需形成统一标准,比如, 对饮用水水源保护区中一级、二级和准保护区的分级以及城市中公园绿地等永久性绿地的保护。二是禁止开发区的协调。两线与城市总体规划中的“三区四线”以及土地利用总体规划中的“三界四区”关系密切,应当与禁止建设区、限制建设区等内容衔接,使禁止开发区在内容、分级以及空间范围上保持一致。三是内容深度上的协调,两线在总规层面或者专项层面应保持内容上的协调。总规层面的实践主要依托环境总体规划(试点)或城市总体规划,作为其重点篇章之一。专项层面的实践主要出于地市需要或落实上级要求,有的是按照总规进行下一阶段细化落地,内容深度要高于总规层面。此外,一些城市在战略规划中就已经开始建立体系[17]。两线在不同层面的内容深度及技术要求应保持衔接,做到数据精度、图纸比例一致。

4.3 管控协调解决部门管理准入条件不一致问题按照“分级分类”的划定思路,建立分类施策的管控体系,是两线落地管理的关键,管控政策应当因地制宜不能过严或过松。管控协调包括三方面的内容:一是协调“刚性禁止区”的准入条件。城市生态保护红线中一级管控区不都是严格意义上的保护区,两线在一级区中除涉及自然保护区等有法律依据的区域外,还涉及经评价或根据生态系统重要性划入的区域。对于一级管控区内,哪些可以准入,哪些不能准入,是两线衔接的重点, 也是决定划分方案的关键。城市生态保护红线的一级区更严格,相应的准入标准也会更高,从地市实践来看尚未统一,主要涉及区域性重大线性基础设施包括道路交通、电力电信等,此外还涉及公园、道路等公益性基础设施的准入问题。城市生态控制线一级管控区相对要求宽松一些,必要的旅游交通、公园等可以准入。二是协调“有条件限制区”的准入条件,主要涉及二级管控区内的村庄发展问题,如城市生态控制线中涉及农村生活及配套服务设施、垦殖生产基础设施。城市生态保护红线中涉及乡村改造、基础设施、农村生活设施、旅游设施等。笔者认为,两线划定应根据地市生态本底差异,制定与生态控制区域以及管理目标相符的管控措施,做到“分类施策、一地一策”,避免出现“一刀切”的管控政策。三是协调建立调入调出机制。生态控制线中的重要区域可以调入生态保护红线,实施“红线”管控政策,同时应完善城市生态保护红线的动态调整机制,每三年或五年对生态保护红线保护状况进行评估,动态调整自然保护区、饮用水水源保护区等禁止开区范围。

5 结语城市生态系统是一个动态的平衡系统。两线在构建城市生态安全格局、防止城市无序蔓延等方面发挥着重要作用,且在概念内涵、法律地位、划定内容、划定方法、管控要求等方面存在差异。为进一步促进两线之间的衔接,指导地市划定工作,本文提出以下几点建议:

① 加强部门协作,协同划定;② 城乡统筹,建立多规融合机制,实现生态“一张图”;③ 统一工作底图,建立数据共享平台;④ 尽快出台城市层面的划定技术指南,建立统一的监管部门和差异化的管控制度;⑤ 建立两线考核与公众参与制度,完善生态补偿制度和激励机制;⑥ 建立两线动态调整机制。

两线在实践中尚存在诸多不完善的地方,需要在今后的研究中加以完善。比如,城市生态保护红线与生态安全之间缺少定量研究,城市划定多少比例的生态用地是安全的,需要进一步研究,城市生态控制线划定时如何对城市建设用地边界进行科学预留,两线的分级管控政策如何制定,等等。总之,科学划定城市生态保护红线与生态控制线,控制城市安全底线与城市开发边界上限,保障城市生态系统格局永续平衡,是一项十分重要的工作,任重道远。

| [1] | 中华人民共和国环境保护部.关于印发《生态保护红线划定技术指南》的通知[EB/OL]. (2016-07-09).http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201505/t20150518_301834.htm. |

| [2] | 茂名市城乡规划局.广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省城市生态控制线划定工作指引》的函[EB/OL]. (2016-07-09). http://csgh.maoming.gov.cn/article.aspx?id=2454 |

| [3] | 周之灿. 我国"基本生态控制线"规划编制研究[J]. 城市地理·城乡规划, 2011(3): 62–66. |

| [4] | 崔清远. 城市基本生态控制线划定范围研究[J]. 中国环境管理干部学院学报, 2012, 22(3): 23–26. |

| [5] | 欧阳恩一.城乡统筹视角下的基本生态控制线规划策略研究[D].武汉:华中科技大学, 2012. |

| [6] | 饶胜, 张强, 牟雪洁. 划定生态红线创新生态系统管理[J]. 环境经济, 2012(6): 57–60. |

| [7] | 吕红迪, 万军, 王成新, 等. 城市生态红线体系构建及其与管理制度衔接的研究[J]. 环境科学与管理, 2014, 39(1): 5–11. |

| [8] | 郑华, 欧阳志云. 生态红线的实践与思考[J]. 中国科学院院刊, 2014, 29(4): 457–461. |

| [9] | 高吉喜. 国家生态保护红线体系建设构想[J]. 环境保护, 2014, 42(Z1): 17–21. |

| [10] | 万军, 于雷, 张培培, 等. 城市生态保护红线划定方法与实践[J]. 环境保护科学, 2015, 41(1): 6–11. |

| [11] | 范小杉, 张强, 刘煜杰. 生态红线管控绩效考核技术方案及制度保障研究[J]. 中国环境管理, 2014(4): 18–23. |

| [12] | 黄卓, 宋劲松, 杨满伦, 等. "协调规划"与"规划协调"--珠三角"一级空间管治区"的规划与实施[J]. 城市规划, 2007, 31(12): 15–19. |

| [13] | 周岱霖. 特大城市生态控制线管控制度的探索与思考[J]. 城市观察, 2015(3): 164–169. |

| [14] | 刘晟呈. 城市生态红线规划方法研究[J]. 上海城市规划, 2012(6): 24–29. |

| [15] | 覃盟琳, 吴承照, 吴志强. 正负态非等效假说在人居环境规划中的运用--以登封市发展战略规划为例[J]. 规划师, 2006, 22(8): 8–10. |

| [16] | 王智, 蒋明康, 朱广庆, 等. IUCN保护区分类系统与中国自然保护区分类标准的比较[J]. 农村生态环境, 2004, 20(2): 72–76. |

| [17] | 王国恩, 易晓峰. 从方案到政策:"生态优先"的广州空间规划[J]. 城市规划, 2010, 34(3): 32–37. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9