2. 上海对外经贸大学全球气候变化与绿色经贸研究中心, 上海 201620;

3. 浙江省生态文明研究中心, 杭州 310018;

4. 浙江理工大学经济管理学院, 杭州 310018

2. Research Center of Global Climate Change and Green Economy, Shanghai University of International Business; and Economics, Shanghai 201620;

3. Center for Ecological Civilization, Zhejiang Province, Hangzhou 310018;

4. School of Economics and Management, Zhejiang Sci-tech University, Hangzhou 310018

太湖流域a位于我国长三角地区,是全国经济最发达、河网最密布的流域之一,其中太湖流域总人口5971万人,占全国总人口的4.4%;2014人均GDP为9.7万元,大约为全国人均GDP的2.3倍[1]。随着经济高速发展、城市化进程加速,太湖流域的生态环境被不断破坏,污染物排放量超过环境容量,表现为太湖流域整体水环境恶化。根据国家地面水环境质量的标准,1960年时期太湖属于Ⅰ至Ⅱ类水质,而后到了1970年代变为Ⅱ类水,进入八十年代后期,太湖流域已经发展至Ⅲ类水,有些湖体甚至达到Ⅳ类水和Ⅴ类水,到了九十年代,太湖流域近三分之一的湖体为Ⅴ类水,平均水质为Ⅳ类。进入二十一世纪以来,太湖流域的水环境状况仍然普遍超标。富营养化导致蓝藻事件频发,严重影响太湖流域水环境安全并制约着经济的可持续发展。2008年5月,国家发改委颁布《太湖流域水环境综合治理总体方案》,至此治理太湖水环境问题被正式提上议程,其中水污染权交易成为治理太湖流域的重要经济手段。太湖流域作为全国经济最发达的地区却面临严峻的环境资源危机,同时作为水污染权交易最早的流域,具有典型的借鉴意义。

a 本文所指太湖流域包括:苏州、无锡、常州、湖州、嘉兴、上海青浦地区,由于安徽省占地域面积只有1%,故忽略不计。

本文通过对环太湖流域(上海、嘉兴、湖州、苏州、无锡、常州)六市水污染权交易政策实施进行调研,从案例分析的视角梳理与总结环湖六市的实践经验。然后,从制度经济学视角对六座城市进行横向维度的比较分析,分析了制度设计、产权界定交易、信息披露、制度效率等方面的差异,并对差异的原因进行探索。最后提出建立全流域水污染权交易统一市场的政策建议。

1 水污染权交易相关研究文献综述Coase(1960)根据产权理论通过市场来配置排污权是解决环境污染的有效机制[2]。随后Dales(1968)首次提出了排污权交易制度的概念,认为环境的外部性可以通过排污权交易来改善[3]。Montgomery(1972)论证了实现排污权交易机制能够有效控制减排成本,显著优于传统分配机制[4]。目前国内的研究主要有水污染权有偿使用的必要性、交易制度对企业行为影响和政府分配指标的绩效研究。

1.1 水污染权有偿使用的必要性研究沈满洪(2010)在生态经济化的实证分析中,以浙江省嘉兴市的排污权交易为例提出了生态经济化假说, 并求证了排污权有偿使用这一生态经济化制度安排的均衡条件[5]。刘文琨(2011)对水污染物总量控制在国内外发展历程进行梳理,提出由于水污染权交易具有费用有效性、管理成低、有利于达标、能够缓和环境与经济之间的矛盾等优点[6]。毕军等(2007)通过初试分配定价模型揭示现行的排污费制度并没有完全反映真正的环境价值,有偿使用下的排污权价格应为排污收费的4~6倍[7]。王金南(2014)梳理和分析了排污权有偿使用和交易的实践探索并指出,排污权首先通过有偿方式取得,随后在交易市场上进行再分配,最终形成排污权有偿分配的一级市场和二级市场能够提高地区减排效率[8]。Marchiori(2012)针对不同主体主导下的水污染权交易进行比较分析,得出有偿使用水污染权能够提高社会总体福利[9]。

1.2 水污染权交易制度对于企业行为的影响研究乔小南(2012)通过递归模拟说明排污指标不同分配对于经济绩效的影响,证明了当排污指标倾向于技术进步的企业能够提高企业利润但会加深地区间的经济差距,若向技术劣势企业分配,会导致企业利润降低,但能够提高消费者福利水平[10]。周树勋(2012)对排污权交易的浙江模式,杭州、嘉兴、绍兴等地梳理,指出自实行排污权交易制度以来2010年全省水环境功能区达标率较2005年高0.5%[11]。柳萍(2012)根据浙江省排污权交易经验,揭示了排污权交易制度对于促进环境保护和节能起到重要作用,同时对美国排污权信用制度进行总结对比,得出市场主导及规范透明的交易体系是浙江省排污权交易主要实现目标[12]。Fare等 (2013) 采用DEA模型,对排污权交易的方式进行扩展,得出生产者之间进行排污权交易提高企业减排效率,存在潜在经济红利[13]。

1.3 指标分配对交易绩效的影响研究刘年磊(2014)根据水污染总量控制目标分配的研究得出,地区间的合理总量分配机制可以提高减排效率,对于实现不同地区间协同控制以及水环境质量的改善具有重要的指导意义[14]。吴琼(2014)根据2004年至2014年近十年的排污权交易政策梳理发现,虽然排污权交易的二级市场因为技术、法律等因素没有完全形成,但却实现了倒逼效应,促进地区环境监管能力[15]。王洁方(2014)根据总量控制下流域内不同的初始分配方式得出逐步提高竞争性的排污权分配比例,从而实现排污权交易市场有效性[16]。

排污权交易政策是通过市场机制来改变企业经营决策和排污行为,实现改善环境的经济激励手段。但由于各地区管理体系、地方市场化进程的差异,导致排污权交易制度在各地区应用呈现显著差异,进而影响到实施绩效的不同。同时,已有文献揭示的对于浙江地区应用的成功经验,为何没有在相邻的江苏省和上海市推广?政策实施绩效的决定因素是什么?如何推进水污染权交易制度在流域乃至全国实施的环境改善效果?上述问题尚未得出一致的结论,本文将基于环湖六市的地方实践经验的研究对这些问题进行探究。

2 太湖流域水污染权交易制度演变分析水污染权交易是基于地区水环境可容纳污染物总量的基础上,将富裕的水污染排放量作为环境商品,以货币为计量方法将排污量进行调剂,同时激励企业通过技术进步的方式改善污染状况,从经济和环境的角度提高环境污染治理效率,减少治理成本。面对水环境容量的短缺,水污染权交易制度逐渐在太湖流域范围内展开,大致可分为三个阶段。

2.1 第一阶段--上海闵行、嘉兴秀洲区级层面试点1985年,上海市人大在黄浦江上游实行总量控制和许可证制度,1987年在闵行发生了中国第一例水污染权交易。2002年4月嘉兴市出台有关秀洲区水污染排放总量控制和排污权有偿使用管理法案。同年10月,在“全区首批废水排污权有偿使用启动仪式”上秀洲区11家企业参与了排污权有偿使用。

2.2 第二阶段--嘉兴市排污权市场市级层面试点2007年9月,嘉兴市颁布《主要污染物排污权交易办法 (试行)》方案,2007年11月,嘉兴市成立了国内首个排污权交易中心,各县 (市) 设立分中心,并颁布《关于进一步规范排污权交易工作的通知》。在水污染物排污权交易上,嘉兴市成为全国第一个全面推行排污权有偿使用制度的地级市、也是第一个成立了排污权有偿使用的专门机构--排污权储备交易中心。

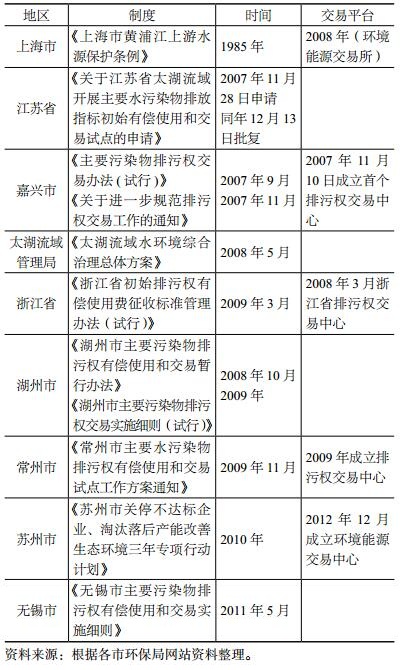

2.3 第三阶段--太湖流域全面实施排污权交易2008年5月国家发改委批复并公布《太湖流域水环境综合治理总体方案》,方案指出要施行水资源有偿使用,并将化学需氧量 (COD)、氨氮 (NH)、总磷 (TP) 和总氮 (TN) 确定为太湖流域污染物总量控制指标。2008年11月20日江苏省太湖流域化学需氧量排污权有偿使用和交易开始试点。2009年3月,浙江省正式启动国家排污权有偿使用和交易试点。至此,各地便全面开展污染权交易制度(见表 1)。

| 表 1 环湖六市排污权交易制度出台时间 |

1987年上海市闵行区通过无偿使用的方式完成了全国第一例水污染权交易(上钢十厂与塘湾电镀厂),至2002年,上海市闵行区污染权交易共计40多例,涉及到的企业由80多家。截至2004年,闵行区的工业废水处理率、废水排放达标率已达100%,城区河流水质达标率也均达100%。

上海作为实施排污权交易最早的城市,由于无偿出让的初始分配方式和相关管理制度的滞后,交易成本居高不下。后又因污水“排海”工程的实施,到2005年后水污染物排污权交易在上海逐渐减少,到2013年底,闵行区拥有排污权许可证的企业只有4家,其中拥有废水排污权的仅为2家。

然而,排海工程的实施虽然控制了上海地区内的污染物排放,但是却将污染负荷转移到了海洋,对海洋环境造成较大影响。自2009年以来东海的二类水质海域面积锐减,2012年仅为2009年1/2,远超过全国的变化率。在三类水水质海域中,2012年比2011降低0.3万平方公里。但四类和超四类的海域面积急剧增长,增速高于全国变化率[17]。尤其是超四类海域面积,2012年是2009年的2.1倍。尽管东海污染加剧的因素很多,但上海“排海”工程造成了收纳水体的污染负荷增加。

由此可见,作为试点最早的地区,排污权交易的减排绩效可见。但因排海工程,导致可交易的排污权规模减少,使得交易市场萎缩并逐渐消失。

3.2 政府主导交易体系较规范,企业激励不足 3.2.1 苏锡常地区协议交易苏锡常地区排污权交易模式基本是以政府指导下的协议交易。2008年1月江苏省物价局和省财政厅联合出台了太湖流域排放指标有偿使用收费标准,规定直接向环境排放水污染物的6个主要行业COD排放有偿使用收费标准为4500元/年/吨,污水处理厂COD排放有偿使用收费标准为2600元/年/吨a。至2014年,苏锡常地区已相继出台地方法规近10例,包含从“有偿使用”的通告以及“进一步定价” b。

a 数据来源:2012年江苏省排污权有偿使用和交易试点工作报告

b 笔者根据苏州、无锡、常州三市环保局政策公开栏目统计所得。

2011年5月,无锡市环保局出台《无锡市主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知。2014年苏州市按照江苏省太湖办要求,全力推进流域水污染防治工作,为了进一步强化环保倒逼机制,到2014年年底,排污权交易中心已进行了近10宗交易,其中处理的2宗交易中二氧化氮交易金额为每吨4480元。截至2014年年底,常州市110家重点排污企业开展了水污染物排污权有偿使用,成立了排污权有偿使用和交易的工作机构,除已有的“常州市环保科技开发推广中心”,挂牌“常州市排污权服务中心”;同时,环境保护局会同常州市财政局、物价局等部门共同讨论起草了《常州市排污权有偿使用交易管理暂行办法及实施细则》,推进交易的实施。

值得注意的是,苏州市实施的排污权交易对象主要是二氧化氮和氮氧化物等大气污染物。在水资源有偿使用方面,苏州市曾投入建设和推行过水污染权交易,但未有交易案例。苏州市有偿使用交易虽能在环境能源交易中心平台上看到企业的减排指标等,但该平台并未开发竞价交易的功能,全市已达成的交易基本是协议交易。交易双方主要是企业和政府,并在2010年后无实质性交易。之后由于经济形势等原因,自2011年后水资源有偿使用、排污权交易被暂停。

因此,尽管排污权交易在江苏省稳步开展,但政府主导下的交易模式使得交易成本高,排污权交易价格偏离市场价格,无法正确反映环境容量的稀缺性。拥有富裕排污量的企业往往存在惜售心理,导致交易规模不足,再加上经济形式等外部因素,排污权交易的政策绩效亟待提高。

3.2.2 无锡江阴地区示范效应初现无锡市的江阴地区是江苏省排污权交易的示范区。2009年初,无锡市江阴地区在政府指导下开展了排污权有偿使用的试点工作,其运行模式主要是以政府为中介引导企业相互之间进行污染指标的调节。与此同时,环保部等筹备搭建排污权的交易储备中心及交易平台。截至2014年底,江阴地区共核定排污权有偿使用单位730家,征收排污指标有偿使用费用累计7700多万,共363家新、改、扩建项目的企业参与交易,污染物有偿使用的累计交易额6081.2万元[18]。江阴市排污权交易的主要特征是在总量控制的基础上对于地区内所有排污企业固定价格征收,针对业绩不景气的行业进行关停并转,将富裕的排污权进行余量调剂,在江苏省境内开创了污染物排污权交易的示范效应。

江阴市采用所有排污企业统一收费,同时,只要直接或者间接向大气或者水中排放化学需氧量、二氧化硫等污染物都必须进入排污权有偿使用的环境政策管理体系中。虽然统一收费对象能够使得核定对象明确,但整个无锡市由于支柱产业多为老企业,征收难度较大,仅经济较为发达的江阴城区采用此方式。

由此可见,尽管江苏省开展排污权交易较早,政府已营造了良好的排污权交易基础,但除了无锡市的江阴地区,其他城市进程缓慢。2009年11月常州市成立排污权交易中心至今尚未发生排污权交易;2012年12月成立的苏州环境能源交易中心直至2014年10月才真正运作第一起排污权交易,主要原因可能在于政府主导的模式尽管在初期有助于制度的建设和管理的规范,但对企业激励不足,同时固定的回购价格影响价格机制的发挥。

3.3 市场主导交易激励企业革新 3.3.1 嘉兴海宁市差异化指标体系与苏锡常地区政府主导模式不同,嘉兴市以市场主导机制为主,这样的交易模式更有利于激励企业主动参与排污权交易。以嘉兴海宁市为例,和嘉兴市秀洲区“秀洲模式”利用水资源有偿使用置换环境容量的方法相比,海宁市则在总量控制的基础上,施行差别化分配,推进环境容量市场化配置。

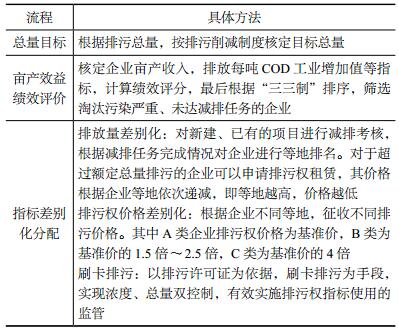

2013年9月,海宁市政府基于原有的排污权有偿使用和交易模式,提出了环境资源要素综合配套改革方案,创新性建立了“产量论英雄”的指标激励和分配机制,排污权指标采用“区域-行业-点源”的分配方式。首先,确定区域总量目标,其次建立“产量论英雄”的绩效评价体系,最后进行指标差别化分配。

| 表 2 海宁市排污权指标差别化分配流程[19] |

通过市场化手段对环境容量进行初始分配与有偿使用,使得嘉兴海宁市的水环境治理获得了显著成效。同时也有利于政府激励和引导排污权交易的二级市场。2014年海宁市应核减总量指标为90吨,实施差别化排污权配置后,核减总量为141.93吨。同时,海宁市积极开放二级市场,形成了政府负责储备调节、市场引导流转主体的格局。通过企业与银行间富裕排污权的抵押融资、出售拍卖、租赁等金融业务来盘活存量,充分发挥排污权可配置、可交易的特征。

3.3.2 湖州市引入第三方核查机制2009年6月至7月,湖州市在制定排污量核定规则的同时,开展市区排污总量核算。在吴兴区选择“金能达”、“三友”两家印染厂开展老污染源第三方总量核查工作试点。与海宁市依靠政府法规进行差别化分配有所不同的是,吴兴区“第三方强化核查”是由有资质的中介机构出具主要污染物排污总量核查报告,确认现状排污情况,再组织局总量处和监察支队等技术人员,并邀请企业总量核查报告编制的中介机构有关技术人员共同参与,现场认真核对企业审批或验收确定的主要产污设备与现状的差异,最终确定企业主要产污设备和主要污染物排放总量。通过对老污染源第三方总量核查工作,强化了企业排污总量核查规范性,有效地促进了市区老污染源排污权有偿使用的全面推行。

自2009年湖州市试点实行排污权有偿使用与交易制度以来,至2014年年底,湖州市三县及市本级共受理1021家企业实施了排污权有偿使用和交易。实施有偿使用和交易的主要污染物有化学需氧量4241.5吨、氨氮315吨、总磷2.8吨、二氧化硫12 451吨。

湖州和嘉兴两市基于地方特征的创新管理方式可以激励企业和加大监管力度,但是各地区不同的确认方式、执行标准和政策使得排污权交易总体规模较小,交易成本较高,其可复制难度较大。

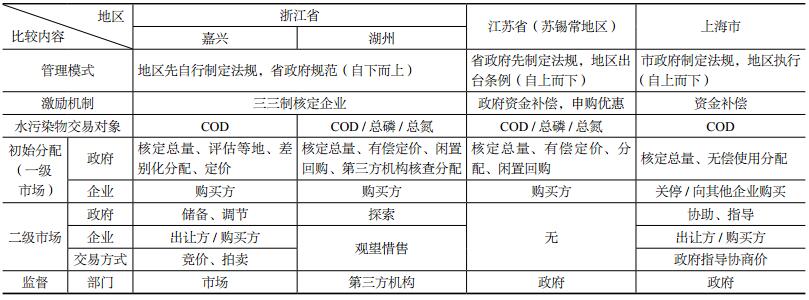

| 表 3 环湖地区排污权交易模式比较 |

环湖六市在排污权的初始分配、价格确定、交易平台、信息披露等方面都基于各地区社会经济环境特征,进行积极探索。主要可以分为以市场为主导、有偿使用的“浙江模式”,以政府为主导、有偿使用的“江苏模式”和以政府为主导、无偿使用的“上海模式”。

4.1 制度设计与激励机制 4.1.1 “自上而下”和“自下而上”的制度创新从排污权交易试点的浙江、江苏两省的情况来看,江苏省通过出台《太湖流域综合治理管理条例》《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等条例,督促地方组织开展水资源有偿使用以及排污权交易,是一种“自上而下”的制度模式。但市场交易并没有实施,虽然无锡和苏州先行,也只有江阴市实现了排污权租赁。政府对于排污权的产权界定较为模糊,价格有待进一步优化。

浙江省总体是在政府监督下的市场运行机制实施排污权交易。例如嘉兴市开展排污权有偿使用和排污权储备机制;湖州市根据治太实际情况引入三方核查机制以及增加总磷、氨氮的交易指标;绍兴市则将排污权作为生产要素,进行排污权融资抵押等。可以看出,浙江省采用的是“自下而上”的制度模式,由省政府支持监管和提供平台,各地因地制宜推进实施。这样的制度模式,有利于经济市场的自行调节与发展,根据供需产生一个合理的价格水平,但跨市之间的交易存在一定的阻碍。

4.1.2 直接与间接的激励机制江苏省对于水污染权交易的激励方式主要是财政拨款的直接激励。2010年12月3日江苏省环保厅下拨苏州市关于太湖流域排污权有偿使用和交易试点工作的运行维护经费;2011年12月3日江苏省财政厅又追加款项作为排污权交易试点工作的补助。常州市在排污权价格体系的建设上采用新老企业区别对待的方式,政府对老企业予以一定的优惠,回购价格高于老企业的初始价格,低于新企业的有偿价格。

浙江省将排污权交易与产业升级等结合在一起,设计系列激励机制,先将排污范围内的企业进行“三三制”的排名,分为“先进企业”、“一般企业”和“落后企业”,再根据各企业的完成情况采取不同的激励措施,主要有以下几种办法:差异化减排、排污权指标激励、超额减排激励、淘汰落后激励、先进地区激励,从企业到地区多层次鼓励开展排污权交易。对主要污染物总量控制、激励制度实施、淘汰落后、产业提升、污染减排等方面成效明显的地区,在省级污染减排专项资金、污染整治专项资金等方面给予补助。

4.2 交易相关方分析 4.2.1 管理部门与企业的作用在一级市场上,江浙两省管理部门主要职责是核定排污总量,制定排污权有偿使用基准价格和回购闲置排污权,是排污权的供给方。而企业则是购买方,即需求方,在上海则是无偿配给。有所不同是,在核定排污指标方面,嘉兴市主要是针对新企业,鼓励老企业申购,但并不强制;而湖州市则是对新老企业统一实行标准,通过第三方机构对老企业的核查报告分配排污权。江苏省和嘉兴市类似,只将重点排污企业和新建项目企业纳入,对于参与水污染权交易的对象条件不明确,关于老企业是否能申请水资源有偿使用也并没有明确的条例。

在二级市场上,嘉兴市和上海市管理部门主要扮演的是调节、储蓄企业之间富裕排污权的第三方,而买卖双方都是企业。不同的是嘉兴市是通过企业在排污权交易中心通过竞拍方式获得,而上海则是在政府指导价格下进行交易。在湖州,因为企业对于排污权的“惜售”,市政府正在积极探索二级市场的开放,希望以此来激励督促企业减排。而江苏省除了江阴市处于探索阶段,其他城市还没有开放二级市场。

4.2.2 交易成本分析在水排污权交易中,交易成本包括:信息搜寻成本和谈判成本[20]。主要集中在为了了解交易对象、市场排污权供给数量以及价格信息所花费的各种时间和机会成本,以及在确定完交易后,买卖双方对水污染权交易价格等其他条约讨价还价时产生的成本。从地方经验可以看出,浙江省每个地区的交易制度与办法都各有不同,数量众多。在完成交易时进行的合约履行以及信息搜索都不相同,没有统一的规范,达不到规模效应,因此多番交易的成本就相对较大,也不利于省内跨区交易,全面推行面临阻碍。

4.3 市场运行的有效性依赖于信息披露程度虽然浙江省搭建了交易平台和环境能源交易所,但是企业并不能完全从公开的信息中了解到自己所获得的收益,也不能确定自己的策略是否使得利润最大化。从博弈论角度而言,嘉兴市开展的排污权拍卖和竞价就是属于这一类型的动态博弈。即参与者是相互独立的,每一个参与者对排污权估价的二分之一作为投标价,便能反映出投标方在拍卖过程中遇到的最基本的得失权衡,价格越高越有可能获得排污权,但是企业并不知道对方在下一轮是否是弃权,也并没有完全了解对方企业的信息,所以浙江省的排污权交易虽然是动态博弈,但是还处于不完全信息状态。

就江苏省而言,管理部门在制定政策措施时,“自上而下”制度的基础信息是不完全的,无法完全掌握企业排污和流域水质的情况,企业与政府之间存在不对称信息。而苏锡常三地由于担心外部经济环境的改变将影响现行排污权交易方,故推广缓慢。综上所述,在一级市场的初始分配上,信息披露和共享急需进一步加强。

4.4 政府主导型监管直接,市场主导型减排绩效好 4.4.1 监管力度不同的监管模式对制度的实施产生的效果呈现差异。江苏省的交易模式是依靠各市相关管理部门来监督实施,这种监督方式虽直接易行,但因为信息主要是排污企业自行提供,在制度未能实现激励相容时,监督效果受到质疑。浙江交易模式主要依靠市场力量推进,若存在交易纷争,管理部门将介入进行协调工作。而湖州市提出的第三核查的机制,由第三方机构提供可靠鉴定报告,可以有效改善对企业监督问题,从而达到比较有效的状态。

4.4.2 减排绩效通过不同的制度以及交易方式,各省市所达到的减排效果有显著不同。浙江省交易和上海市交易对于水环境改善有着显著作用,2014年在总磷参评和总氮不参评的情况下,总体达到了Ⅲ类水体[1]。而江苏省的减排速度明显比较缓慢,以无锡市为例,虽然在“十一五”期间13条主要出入湖河流中有12条河流水质达到或优于Ⅳ类,与“十五”末相比,Ⅱ~Ⅲ类河流增加了2条,劣Ⅴ类河流减少了5条,但是其工业废水排污量还是远高于其他环湖流域城市。

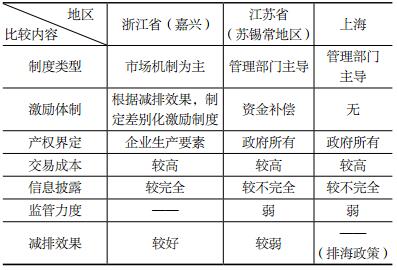

从制度类型、激励机制、产权界定、制度效果这四个尺度比较两省一市的交易实施,如表 4所示。在不同的制度设计下各省市在初始分配市场以及二级市场上存在差异。以政府主导的排污权交易(苏锡常地区)主要是以初始分配为主,虽然有典型示范区域,交易相关方较明确,并且引入排污权租赁的交易模式,但苏锡常地区二级市场并没有进行交易,其租赁与回购制度设计对于企业的激励作用较小,无法完全落实到位,存在产权界定不清晰,交易成本高等问题,水环境的改善不显著;而市场主导的排污权交易(浙江嘉兴)虽然有良好的二级市场,仅对新建企业,交易规模较小,不可跨区县交易。同时与邻近地区湖州市相比,存在交易主体、交易指标和交易价格的不统一,使得价格较低地区的企业存在“惜售”心理,阻碍交易制度的推广。由此可知,要使水污染权交易市场稳健的运行,需要以整个流域为单位,政府确定总量,市场决定价格,确保一定交易规模基础上,推进交易市场的运行。

| 表 4 环湖流域水污染权交易制度比较 |

太湖流域各地不同的污染物核定方式、交易指标差异,难以开展跨区交易;价格偏低,使得排污量富余方存在着“惜售”心理;污染物之间的不可转换性进一步减少交易规模。因此,为确保排污权交易在太湖流域环境改善中的作用,急需建立以流域为单位的统一排污权交易市场a。

a 在课题进展讨论中,浙江大学范柏乃教授启发指点。

5.1 统一污染权初始核定水污染权初始核定属于一级市场体系的范畴,就已开展的地方经验来看,对于水污染权初始核定方式各不相同,苏锡常地区主要依靠企业上报数据的方式核定排污量,而湖州等地区则是依托第三方核查机构所出示的环境评估。因为第三方的核查机制具有社会监督性,应当将其作为环湖六市初始核定所需排污量的主要方式,地区可再根据每一企业减排任务达标完成率来分配排污指标。同时,形成流域协调意识也十分重要,排污技术较为发达的地区(如湖州、嘉兴)可以通过流域管理局将富裕的排污权转让给工业比重较大的地区(如锡常地区),在企业交易的同时,形成流域范围的跨地区交易。

5.2 统一交易平台从案例分析中可以了解到,各地都设置有排污权交易中心与储备中心,如上海市、苏州市增设的环境能源交易平台、嘉兴市排污权交易中心、常州与湖州市排污权储备中心。不同而分散的交易平台使得企业搜寻成本较高,且存在交易壁垒,因此统一排污权交易平台显得十分重要。建设整个环太湖流域的水污染权交易平台,实现规范有序的排污权交易市场,不仅能够降低企业之间的搜寻交易成本,而且能进一步扩大水污染权交易规模,使得排污权的交易范围覆盖到整个流域,交易机制得以真正运行。

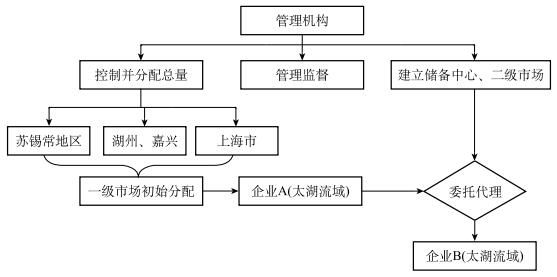

5.3 统一交易程序在交易过程中存在各类交易成本,如企业搜寻成本、议价成本、机会成本等。如这类成本不能有效的降低,直接会导致企业污染治理成本过高,对水污染权交易的积极性降低,并减少因环境和生产技术的进步所带来的经济利益,从而无法实现规模化的水污染权交易市场。太湖流域工业污染的重要污染源是苏锡常地区重工业,及浙江省部分传统印染造纸行业,流域内企业数量多、范围广,交易成本问题尤其突出。在交易进行过程中,除了作为排污权供给方的政府和需求方的企业,中介机构是降低交易成本的必要环节(图 1)。因此,应效仿嘉兴市兴业银行对于排污许可的抵押贷款的经验,鼓励金融中介机构参与水污染权交易体系中,为企业提供交易信息,价格调整及竞价功能,等到市场完全成熟时,可以提供相关租赁、抵押、贷款等业务。

|

图 1 水污染权市场交易流程 |

二级市场水污染权交易价格主要由供需的市场机制所决定,可以借鉴国外流域管理经验,在环太湖流域建立“交易信用”机制[22],将交易比率纳入水污染物排污权初始定价模型中。企业可以根据交易信用评级来选择购买对象,同时对于需要出售排污权的企业,也可以因其良好的信用度获得更多的利益。而纳入交易比率的主要目的是根据不同水质在流域内进行比重分配,污染较为严重的地区应当给予较高的交易比重,而水质较好的地区则可以相应减少,这样不仅使得水环境有了针对性的改善,也使得水污染权交易成为一项地方性质的任务,以此对各地区交易规模及情况进行考核。

5.4 统一交易对象水污染权交易对象可以分为主体和客体,主体一般是指参与交易的企业,客体主要是排污指标。统一水污染权交易对象可以增加交易量,扩大规模。从现有实施情况来看,各地对于参与排污权有偿使用的企业划分不一,例如江阴和湖州地区新老企业都需进行排污权有偿使用,而在浙江嘉兴市只对新企业征收排污权有偿使用费。由于水环境容量的短缺,凡是需要排污的企业都应进行水污染权有偿使用。

而在交易客体方面,各地对于污染物指标划分也不同,例如湖州市将总磷、总氮、COD均纳入排污指标,而嘉兴市只对COD和二氧化硫进行排污权征收。由于太湖流域污染源中涵盖总磷及总氮,同时也是总量控制的指标,因此应将总磷和总氮纳入水污染权交易的对象,同时为了保证交易规模,对不同污染物实现统一污染当量换算,如COD与总氮、总磷之间通过流域制定技术标准,实现换算。

5.5 统一管理机制排污权交易制度通过发挥市场机制,实现非市场的商品--环境资源的优化配置。而将非市场化商品实现市场运行,急需管理部门在产权界定、初始分配、信息披露等方面提供公共服务。首先,相关流域管理部门应当统一储备各地排污权,而地方政府必须基于流域的总量指标开展排污指标的初始分配及发放。其次,在进行水污染权二级市场交易的过程中,流域管理部门应当充分发挥地区间协调作用,各地区管理部门应起到监管市场和引导企业的作用(图 1)。目前,关于企业排污等信息及数据库的建设、二级市场交易平台建设等基础设施和公共服务仍不完善,亟待相关管理部门的投入与建设。同时,在一级初始分配上应加大第三方核查,二级交易市场上依托供需机制,确保市场机制的运行绩效。

| [1] | 水利部.太湖流域及东南诸河水资源公报[A/OL]. 2014(2015-11-09)[2016-12-06]. http://www.tba.gov.cn//tba/content/TBA/lygb/szygb/0000000000008320.html |

| [1] | COASE R H. The problem of social cost[J]. The Journal of law & economics, 1960, 3(1): 1–44. |

| [2] | DALES J H. Pollution, Property and Prices:An Essay inPolicy-making and Economics[M]. Toronto: University ofToronto Press, 1968: 10-12. |

| [3] | MONTGOMERY W D. Markets in licenses and efficientpollution control programs[J]. Journal of economic theory, 1972, 5(3): 396–418. |

| [4] | 沈满洪, 谢慧明. 生态经济化的实证与规范分析--以嘉兴市排污权有偿使用案为例[J]. 中国地质大学学报 (社会科学版), 2010, 10(6): 27–34. |

| [5] | 刘文琨, 肖伟华, 黄介生, 等. 水污染物总量控制研究进展及问题分析[J]. 中国农村水利水电, 2011(8): 9–12. |

| [6] | 毕军, 周国梅, 张炳, 等. 排污权有偿使用的初始分配价格研究[J]. 经济政策, 2007(13): 51–54. |

| [7] | 王金南, 张炳, 吴悦颖, 等. 中国排污权有偿使用和交易:实践与展望[J]. 环境保护, 2014, 42(14): 22–25. |

| [8] | MARCHIORI C, SAYRE S S, SIMON L K. On theimplementation and performance of water rights buybackschemes[J]. Water resources management, 2012, 26(10): 2799–2816. DOI:10.1007/s11269-012-0047-8 |

| [9] | 乔小楠, 段小刚. 总量控制、区际排污指标分配与经济绩效[J]. 经济研究, 2012(10): 121–133. |

| [10] | 周树勋, 陈齐. 排污权交易的浙江模式[J]. 环境经济, 2012(3): 55–57. |

| [11] | 柳萍, 王鑫勇, 任益萍. 排污权交易制度与价格管理研究--以浙江省为例[J]. 价格理论与实践, 2012(4): 13–15. |

| [12] | FÄRE R, GROSSKOPF S, PASURKA C A JR. Tradablepermits and unrealized gains from trade[J]. Energyeconomics, 2013, 40: 416–424. |

| [13] | 刘年磊, 蒋洪强, 卢亚灵, 等. 水污染物总量控制目标分配研究--考虑主体功能区环境约束[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(5): 80–87. |

| [14] | 吴琼, 董战峰, 张炳, 等. 排污权交易:渐呈蓬勃之势[J]. 环境经济, 2014(1-2): 37–41. |

| [15] | 王洁方. 总量控制下流域初始排污权分配的竞争性混合决策方法[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(5): 88–92. |

| [16] | 国家海洋局.中国海洋统计年鉴[M].海洋出版社, 2010-2013. |

| [17] | 丁纯洁, 瞿建华.江阴新闻:江阴排污权交易试行5年730家企业告别"免费午餐"时代[N/OL].(2014-05-04)[2016-07-08]. http://www.ijiangyin.com/article-299808-1.html |

| [18] | 周树勋.排污权核定及案例[M].浙江人民出版社, 2014. |

| [19] | 埃瑞克·G·菲吕博顿, 鲁道夫·瑞切特.新制度经济学[M].上海财经大学出版, 1998. |

| [20] | 袁群. 国外流域水污染治理经验对长江流域水污染治理的启示[J]. 水利科技与经济, 2013, 19(4): 1–4. |

2017, Vol. 9

2017, Vol. 9