人们之所以关注环境问题,是因为污染排放不仅关系到环境质量,还直接影响经济发展,而这两者都是国家发展的主要目标。污染排放与经济发展之间的关系是双向的,一方面,经济水平的提高有利于污染排放的消除(即环境库兹涅茨曲线,简称EKC理论)。 EKC理论认为随着经济水平的提高,环境污染呈现出先上升后下降的趋势[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],而之所以环境能够在工业化进程中实现自我调节,依赖于经济结构调整和技术结构调整[8]。另一方面,污染排放的增加减缓了经济发展速度。虽然EKC理论认为,随经济发展水平的提高,污染排放会先上升后下降,最终达到环境可接受的范围。但这并不意味着我们对于现有污染排放可以不作为,寄希望于未来经济发展水平的提高来消除污染排放的负面效应。本文研究的问题,就是评估污染排放对当期经济发展以及滞后期经济发展的影响,同时检验宏观经济结构对这种影响的调节作用,最后从宏观经济结构出发,找出抑制污染排放负面影响的有效政策。

1 理论分析 1.1 污染排放与经济发展污染排放与经济发展之间是双向影响关系。EKC理论主要研究经济发展对污染排放的影响,认为随着经济水平的提高,污染排放会呈现先上升后下降的趋势。事实上,污染排放也同样会对经济发展产生影响,而良好的宏观经济结构可能大大降低这种负面影响(见图1)。

|

图 1 污染排放与经济发展的双向影响 |

环境库兹涅茨曲线(EKC)等一系列研究探讨了经济发展对污染排放的影响,研究发现经济增长和环境质量之间存在倒U型曲线关系[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],但也有一些研究认为经济增长和环境质量之间是线性关系或“N”型关系[9]。德布伦(Bruyn)研究发现,污染排放的减少能够通过经济结构调整以及技术结构调整实现[8]。而经济结构以及技术结构的调整从一定程度上能够促进经济发展,但这种促进作用取决于增长是否是可持续的[10]。已有研究常常注重经济增长对环境的作用,却忽略了经济增长与环境质量变化之间的双向反馈机制。环境对于经济发展的影响表现在很多方面,包括直接影响和间接影响。一些研究基于内生增长理论在经济增长模型中引入了环境的影响,发现经济活动会对环境产生负的外部性[11]。好的环境会对经济产生积极作用,而反过来经济活动对环境产生负面影响。在不存在环境管制的情况下,企业会出于利润最大化的动机进行较多的污染排放,而这种肆无忌惮的污染排放会造成环境的恶化,产生负的外部效应。而在存在环境管制的情况下,由于污染排放的增多会增加企业的生产成本,降低了企业的效益,从而使得经济增长放缓。

1.2 宏观经济结构的调节作用宏观经济结构包括投资、消费和出口。投资是指并非用于目前消费的物品生产,是宏观经济结构中的一个重要方面。投资总额占国内生产总值的比重越大,用于基本建设和更新改造的资金越多。相应的,环保投资越多,环保技术越进步,环保设施越齐全,污染排放对经济发展的负面影响越小。因此,投资越多,污染排放对经济发展的负面影响越小。

消费是指人类通过消费品满足自身欲望的一种经济行为。根据消费对象的不同,消费包括实物消费和服务消费。实物消费必然伴随物质生产过程的增加,因此,实物消费比重越高,污染排放的负面效应越明显;服务消费并非必然伴随物质生产过程的增加,因此,服务消费比重越高,污染排放的负面效应越弱化。由此可知,消费对污染排放负面影响的作用十分复杂,我们无法直接判断消费与污染排放负面效应的关系。具体的,这种负面效应结果与消费对象的结构有关。实物消费比重越低,服务消费比重越高,负面效应越弱。

随着发达国家的跨国公司越来越多地通过FDI的方式将生产活动转移到发展中国家,发展中国家环境日益恶化。因此,环境保护主义者认为发展中国家与发达国家在环境标准上的落差会促使发达国家将那些环境绩效差的企业转移到环境标准较低的发展中国家,发展中国家成为“污染天堂”。这就是著名的 “污染天堂假说”,也称“污染避难所假说”或“产业区位重置假说”。换句话说,如果各个国家除了环境标准外,其他条件都相同,那么污染企业就会选择在环境标准较低的国家进行生产,这些国家就成为污染的天堂。作为世界工厂,中国的出口额逐年攀升,一方面,出口增加为GDP做出贡献,另一方面,中国的环境要为外国人的消费埋单。因此,出口越多,污染排放对经济发展的负面影响越大。

从理论上讲,宏观经济结构(投资、消费和出口)对污染排放的负面影响具有一定的调节作用,较高的投资比重、较低的出口比重等都会缓解污染排放对经济发展的负面作用,消费比重对污染排放负面效应的影响还不能确定。

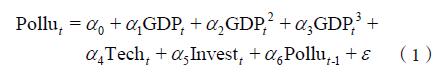

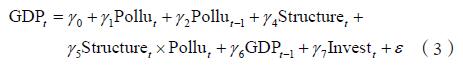

2 研究设计 2.1 模型设定由于经济发展与污染物排放之间存在双向影 响,因此本文采用联立模型对此进行研究。模型设 定如下:

模型(1)为经济发展对污染排放的影响。由于 EKC假设的非线性关系[8],因此模型(1)采用了三次方模拟非线性关系(GDP、GDP2、GDP3)。另外,在EKC模型基础上增加了技术(Tech)和投资 (Invest)因素对污染排放的制约。模型(2)为污染排放对宏观经济结构的影响。模型中加入了上期经济发展(GDPt-1)、上期宏观经济结构(Stucturet-1)以及当期就业水平(Labor)的影响。模型(3)为污染排放对经济发展的影响。考虑到污染的滞后影响,模型中加入了当期污染排放(Pollu)和滞后1期的污染排放(Pollut-1),同时考虑了现有宏观经济结构 (Structure)、资本量(Invest)、劳动就业(Labor)等因素的影响。模型(3)中宏观经济结构(Structure)与污染排放(Pollu)的交叉项(Structure×Pollu)反映了宏观经济结构对当期污染排放与当期经济发展之间关系的影响,即宏观经济结构的调节作用。

2.2 变量定义经济发展采用国内生产总值来衡量,回归中采用国内生产总值的自然对数(GDP)以降低规模差异的影响。GDP2为GDP的二次方,GDP3为GDP的三次方。污染物分别用人均工业废气、工业二氧化硫、化学需氧量、工业固体废物和工业废水表示,在回归中分别采用上述多个污染物表示环境污染,以获得稳健性结论。Pollut和Pollut-1分别代表当期和滞后1期的人均污染排放。技术(Tech)因素对污染排放的制约采用各地人均技术市场成交额衡量,投资(Invest)的影响采用各地人均全社会固定资产投资衡量,劳动就业(Labor)的影响采用各地职工人数占各地总人口的比例。宏观经济结构(Structure)用三个指标衡量,分别为投资、消费和出口。具体的,投资(SInvest)的影响采用“固定资产投资总额/GDP”衡量,消费(SConsume)的影响采用“消费总额/GDP”衡量,出口 (SExport)的影响采用“出口产品总额/GDP”衡量。

2.3 样本选择本文从《中国统计年鉴》(1985—2010)收集了我国31个地区的污染物排放数据、各地GDP、技术市场成交额、全社会固定资产投资、消费总额、出口总额及各地总人口等变量。由于回归中考虑了滞后1期的影响,因此回归样本有所缺失。同时,删除其他数据缺失的样本,最终为1998—2009年全国31个地区的372个样本点。

3 实证检验由于研究样本是面板数据,因此在做回归分析之前,首先要对样本进行单位根检验和协整检验。 1998—2009年我国各地区经济发展、宏观经济结构与各种污染排放情况的ADF检验和Phillips-Perron检验都显示,经济发展、宏观经济结构(投资、消费、出口)与各种污染物排放都拒绝了单位根检验,即各项数据都是平稳的。另外,协整检验的Trace统计量和 Max-Eigen统计量都高度显著,说明经济发展与各项污染物排放都是协整的,宏观经济结构与经济发展和各项污染物都是协整的。同时,1998—2009年我国各地区经济发展、经济结构与污染排放情况的格兰杰 (Granger)因果检验表明,1998—2009年我国各地区的经济发展与污染排放之间存在相互影响的关系。具体的,投资是污染排放的原因,而污染排放也是投资的原因,出口是污染排放的原因,而污染排放也是出口的原因,但是,消费不是污染排放的原因,而污染排放也不是消费的原因。

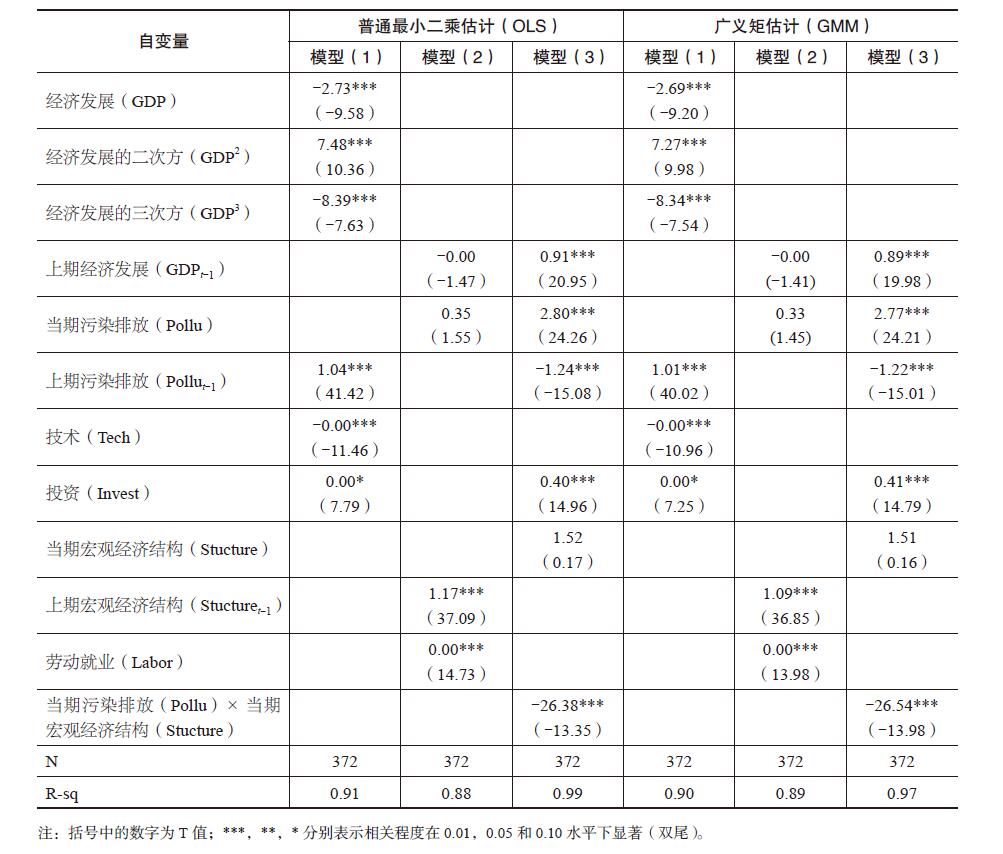

采用1998—2009年中国统计年鉴数据,以工业废气表征环境污染,利用联立模型对废气污染排放与经济发展以及宏观经济结构之间关系进行回归。同时,以所有控制变量的一期滞后为工具变量,对污染排放、投资与经济发展的联立方程进行广义矩估计 (GMM)检验,结果见表1。

| 表 1 污染排放、投资与经济发展 |

由表1可以看出,在模型(1)的回归中,经济发展(GDP)的系数显著为负,而经济发展的二次方(GDP2)的系数显著为正,经济发展的三次方(GDP3)的系数显著为负,即经济发展与污染排放之间呈现倒N型关系,而非EKC预期的倒U型关系。这说明EKC的倒U型关系只是一种现象,并非一般规律。技术(Tech)的系数也显著为负,即技术对污染排放产生负面影响,也就是说技术进步能够降低污染排放。在模型(2)的回归中,污染排放(Pollu)的系数为正,但这种关系并不显著。说明污染排放对投资的影响并不明显。在模型(3)的回归中,污染排放(Pollu)的系数显著为正,滞后1期的污染排放(Pollu)的系数显著为负,污染排放对经济发展会产生滞后的负面影响。而宏观经济结构(Structure)与污染排放(Pollu)的交叉项 (Structure×Pollu)的系数显著为负,意味着当期污染与经济发展呈正相关关系(Pollu的系数显著为正),但当期投资比重的增加会降低污染排放对经济发展的负面影响。

当期就业水平(Labor)的影响。模型(3)为污染排放对经济发展的影响。考虑到污染的滞后影响,模型中加入了当期污染排放(Pollu)和上期污染排放(Pollut-1),同时考虑了现有宏观经济结构 (Structure)、资本量(Invest)、劳动就业(Labor)等因素的影响。模型(3)中宏观经济结构(Structure)与污染排放(Pollu)的交叉项(Structure×Pollu)反映了宏观经济结构对当期污染排放与当期经济发展之间关系的影响,即宏观经济结构的调节作用。

技术(Tech)和投资(Invest)因素对污染排放的制约。模型(2)为污染排放对宏观经济结构的影响。模型中加入了上期经济发展(GDPt-1)、上期宏观经济结构(Stucturet-1)以及当期就业水平(Labor)的影响。模型(3)为污染排放对经济发展的影响。考虑到污染的滞后影响,模型中加入了当期污染排放 (Pollu)和滞后1期的污染排放(Pollut-1),同时考虑了现有宏观经济结构(Structure)、资本量(Invest)、劳动就业(Labor)等因素的影响。模型(3)中宏观经济结构(Structure)与污染排放(Pollu)的交叉项 (Structure×Pollu)的估计系数显著为负,意味着尽管当期污染与当期经济发展呈正相关关系,但当期投资比重的增加会减弱这种正相关关系。

表1的结果表明,1998—2009年中国各地区经济发展与污染排放之间呈倒N型关系,而污染排放对经济结构以及经济发展都产生负面影响,而且污染排放对经济发展还具有滞后的负面影响。另外,投资比重的增加会减弱污染排放对经济发展的负面影响,也就是说,在不同的投资比重下,经济发展伴随的污染排放会降低,污染排放引起的经济衰退也会减弱。为验证回归结果的稳健性,做如下两个处理:首先,采用同样的方法对其他污染排放(工业二氧化硫、化学需氧量、工业固体废物和工业废水)与投资以及经济发展进行回归,结果与工业废气基本一致;其次,利用广义矩估计(GMM)重复上述回归,结果也并无差异。

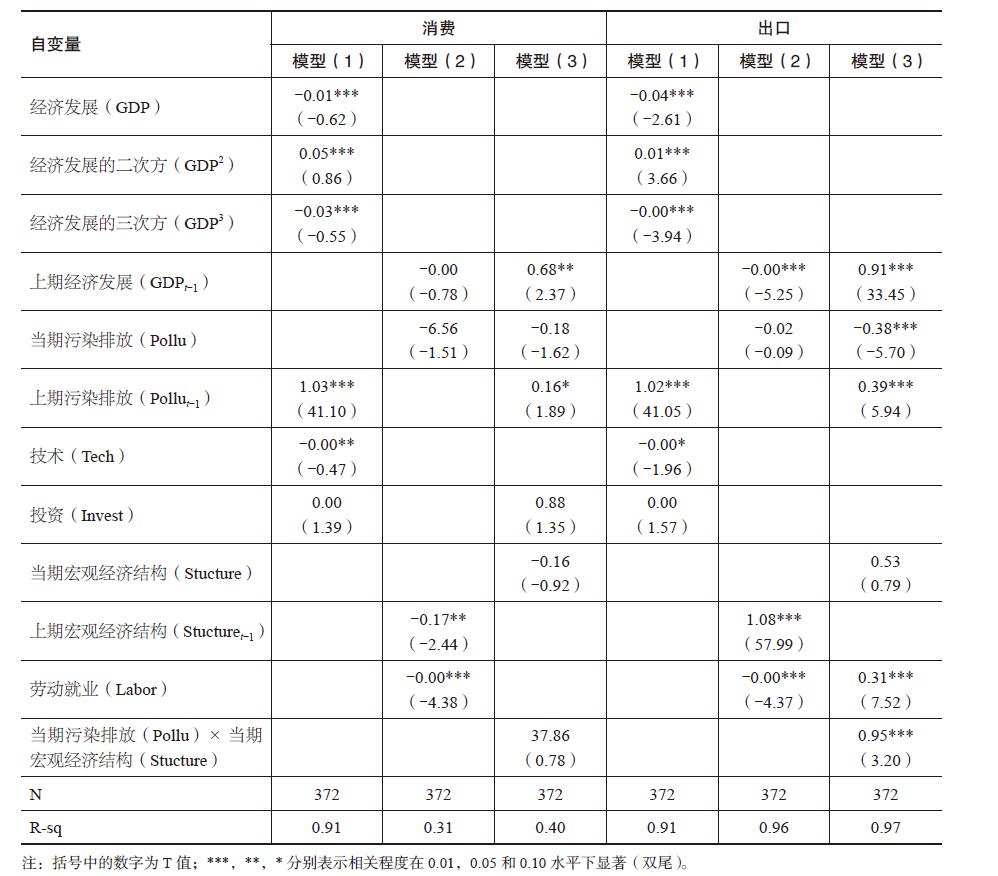

以上的分析中,宏观经济结构主要采用投资(投资总额占国民生产总值的比重)来表征,本文同时考察了另外两个宏观经济结构(消费和出口)对污染排放和经济发展的影响,结果见表2。

| 表 2 污染排放、消费(出口)与经济发展 |

由表2可以看出,在以消费考量宏观经济结构 的回归中,模型(1)的回归与表1中投资的相关结 果是一致的,而模型(2)的回归中,当期污染排 放(Pollu)的系数不显著。模型(3)的回归与投资 不同,当期污染排放(Pollu)×当期宏观经济结构 (Stucture)的系数为正,但并不显著。说明污染排放 对经济发展存在负面效应,但消费与这种效应之间并 不存在显著关系。在以出口考量宏观经济结构的回归 中,模型(1)的回归与投资一致,而模型(2)的回 归中,当期污染排放(Pollu)的系数不显著,模型 (3)的回归与投资不同,当期污染排放(Pollu)×当 期宏观经济结构(Stucture)的系数显著为正。说明污 染排放对经济发展存在负面效应,而出口份额的增加 会加重这种负面效应。

4 主要结论利用中国1998—2009年31个地区的污染物排放数据(工业废气、工业二氧化硫、化学需氧量、工业固体废物和工业废水),考虑污染排放对经济发展的滞后性,基于联立方程对污染排放、宏观经济结构和经济发展进行回归。研究发现,1998—2009年我国各地区的经济发展与污染排放之间存在相互影响的关系,经济结构与污染排放之间也存在相互影响的关系。各地区经济发展与污染排放之间呈倒N型关系,污染排放对经济发展存在当期的正向影响和滞后的负面效应,即当期经济发展水平的提高必然会引起污染排放的增加,但当期污染排放的增加会对今后经济发展产生滞后的负面效应。从投资、消费和出口三个方面衡量宏观经济结构,研究发现,投资比重越高,出口比重越低,当期经济增长引起的污染排放越少,污染排放的负面影响越小。投资和出口对污染排放的负面影响有显著的调节作用,但消费的调节作用并不明显。综上,宏观经济结构在污染排放与经济增长二者的关系中发挥着调节作用,这种作用主要表现为投资、出口比重越高,污染排放对经济增长的负向影响越小,但消费作为宏观经济结构的调节作用尚未显现。

| [1] | Grossman G M, Kruger A B. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[R]. NBER Working Paper 3914, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991. |

| [2] | Perman R, Stern D I. Evidence from panel unit root and cointegration tests that the environmental Kuznets curve does not exist[J]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2003, 47(3): 325-347. |

| [3] | Susmita D, Laplante B, Wang H, et al. Confronting the environmental Kuznets curve[J]. Journal of Economic Perspectives, 2002, 16(1): 147-168. |

| [4] | Copeland B R, Taylor M S. Trade, growth, and the environment[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 42(1): 7-71. |

| [5] | Dinda S. Environmental Kuznets curve hypothesis: a survey[J]. Ecological Economics, 2004, 49(4): 431-455. |

| [6] | 宋涛, 郑挺国, 佟连军, 等. 基于面板数据模型的中国省 区环境分析[J]. 中国软科学, 2006, (10): 121-127. |

| [7] | 刘金全, 郑挺国, 宋涛. 中国环境污染与经济增长之间的 相关性研究——基于线性和非线性计量模型的实证分析[J]. 中国软科学, 2009, (2): 98-106. |

| [8] | Stern D I. The rise and fall of the environmental Kuznets curve[J]. World Development, 2004, 32(8): 1419-1439. |

| [9] | de Bruyn S M, van den Bergh J C J M, Opschoor J B. Economic growth and emissions: reconsidering the empirical basis of environmental Kuznets curves[J]. Ecological Economics, 1998, 25(2): 161-175. |

| [10] | Mohtadi H. Environment, growth, and optimal policy design[J]. Journal of Public Economics, 1996, 63(1): 119- 140. |

| [11] | Michel P, Rotillon G. Disutility of pollution and endogenous growth[J]. Environmental and Resource Economics, 1995, 6(3): 279-300. |

2015, Vol. 7

2015, Vol. 7