黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓,自西向东蜿蜒流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省区,最后注入渤海。黄河干流河道全长5464 km,是我国第二大河,流域总面积79.5万km 2(包含鄂尔多斯高原的内流区面积4.3万km2)。黄河流域幅员辽阔,地形地貌差别很大,大致分为上游青藏高原区、中游黄土高原区、下游平原区三部分。黄河流域九省区2018年年底的总人口占全国的30.3%,地区生产总值占全国的26.5%。因此,黄河法的制定是涉及流域生态状况、产业布局、现行政策和法律等多学科和多部门的系统和复杂问题。关于如何制定黄河法,现有文献对黄河法的基本立法原则、流域管理体制、生态环境规划、法律责任等做了分析和思考[1, 2],然而缺乏专门从法律制度角度进行的研究;更缺乏针对黄河流域面临的生态环境问题,并结合立法现状与不足进行制度构建的针对性研究。因此,本文聚焦于问题导向之下为弥补现行法律不足而进行的流域生态保护法律制度的构建,以期对国家重大战略的实施和黄河法的制定提供一些参考。

1 制定黄河法的必要性 1.1 贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略黄河流域攸关我国生态安全、粮食安全和能源安全,因为它是西北和华北地区的重要水源和生态安全屏障,分布着多个农业生产基地和能源基地。2014年、2016年和2019年,习近平总书记先后三次考察黄河流域,强调它对我国可持续发展和生态文明建设的重要性。黄河流域目前正面临生态失衡的问题,尽管经过中央和地方的持续努力,黄河流域水质整体上逐步改善,水土流失减缓,森林面积有所扩大[3],然而流域生态形势依然严峻,需要强化生态保护和治理,保障黄河长治久安。尤其是2019年,习近平总书记在考察黄河流域后发表了《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》,黄河流域通过生态保护促进高质量发展成为国家重大战略。为了更好地贯彻这项战略,促进依法治河,制定黄河法也被提上议事日程。比如,黄河水利委员会提出要“抓紧制定黄河法,为黄河治理保护提供法治保障”;生态环境部的工作计划之一是“推进黄河法等法律法规与标准建设” [4]。

1.2 弥补分散立法的不足,实施流域综合管理为了实施黄河流域生态保护和高质量发展战略,流域内跨省区开展的工农渔等各种涉水活动、污染防治和生态修复措施需要统筹协调,为此需要通过顶层设计和黄河法的制定,对黄河全流域实施综合治理。国务院2013年批复的《黄河流域综合规划(2012—2030年)》要求“加强流域综合管理”,而流域综合立法可以为其提供必要保障。然而,我国目前还没有黄河流域管理的国家级综合性立法,相关直接立法依据主要有以下四类:一是国家水事四法,即全国人大常委会先后通过和修订的《中华人民共和国水法》(以下简称《水法》)、《中华人民共和国水污染防治法》(以下简称《水污染防治法》)、《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》;二是国务院制定的关于流域管理特别事项的行政法规,如《黄河水量调度条例》;三是水利部等国务院相关部委制定的关于流域管理特别事项的部门规章,如《黄河流域省际边界水事协调工作规约》;四是流域流经的九省区关于流域部分河道或支流流域管理的地方性法规,如陕西省和山西省人大常委会分别制定的《陕西省渭河流域水污染防治条例》《山西省汾河流域水污染防治条例》等。此外,《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环境保护法》)、《自然保护区条例》等生态环境领域的法律法规也适用于黄河流域的生态环境保护和管理。

上述这些分散的法律法规,有些条款或者规定得较为模糊,缺乏可操作性,或者相互之间缺乏协调统一,甚至存在冲突[2, 5]。比如,《水污染防治法》第20条规定的重点水污染物排放总量控制制度与《水法》第32条规定的水域排污总量控制制度缺乏必要的衔接和配合。现行立法的这些不足造成在流域管理实践中分割管理和粗放管理问题突出,影响管理效率和绩效,不利于实现综合管理。按照流域完整性和系统性的要求,流域水量分配、水污染防治、水土保持等生态保护事宜,需要以流域为单元进行整体的制度设计。从国外流域管理的经验来看,大型河流流域“一河一法”可以为实现综合管理提供切实的法律保障。比如美国通过《田纳西流域管理法》,莱茵河沿岸国通过《保护莱因河公约》,多瑙河沿岸国通过《多瑙河保护和可持续利用合作公约》,分别对相关流域成功实施综合管理。我国国务院2011年通过《太湖流域管理条例》,对太湖流域实施水质和水量的“小综合管理” [6];全国人大常委会也已于2020年12月通过《长江保护法》。因此,制定黄河法作为黄河流域综合管理和生态保护的基本法律,对流域各项涉水活动和生态环境保护与治理工作进行全面规范和系统管理,既可以衔接和配合作为上位法的水事四法和生态环境领域的法律,也可以统领作为下位法的其他流域性和地方性法律法规,从而实现对黄河流域生态系统的合力保护并推动流域经济社会的高质量发展。

1.3 解决黄河流域面临的特殊生态问题世界各国在决定是否就特定流域治理事宜制定综合法和基本法时,不仅需要考虑流域综合管理的需要,还需要考虑流域自然地理、经济社会、流域功能和流域问题的特殊性等因素[7]。由于特殊的地质、地理、水文状况,以及在我国经济社会发展中的突出地位,黄河流域面临着生态流量不足、水沙不协调、中上游支流水土流失等特殊生态问题。这些问题既相对独立,又密切相关,而现行法律体系和制度难以解决这些生态问题,因此需要通过制定专门的流域综合法,以流域为单位进行全面、系统地解决,尤其是要加强跨区域协作。首先,水事四法虽然可以适用于跨越九省区的黄河流域,然而由于这些法律的框架性、原则性和政策性特点,只能作为流域管理的一般指导性法律,不能有针对性地解决黄河流域的特殊生态问题[2]。比如,《水污染防治法》第8条只是笼统地规定建立水环境生态保护补偿机制,并没有明确补偿的标准、主体、方式等,因此难于操作。其次,其他流域性和地方性法规要么仅就黄河流域保护和治理的某些特别事宜进行规范,要么仅就流域部分河道或支流流域管理的特别或一般事宜进行规范,流域管理的绩效受到很大制约,需要通过黄河法的制定和实施予以提升。比如,为了应对生态流量的不足对流域生态系统构成的威胁,黄河水利委员会依据1998年国务院颁布的《黄河水量调度条例》,对流域水量进行统一调度,促使黄河干流于2000年开始改变断流局面。隶属于黄河水利委员会的黑河流域管理局,依据水利部发布的《黑河干流水量调度管理办法》进行黑河干流水量统一调度,使东居延海等沙漠中的湖泊不再干涸。然而,由于现行《水法》和水事管理实践过于重视水资源供给管理而忽视需求管理,水权交易等能够有效配置资源的市场化机制还未正式建立[8],黄河流域的断流危机没有全部解除,中下游的二、三级支流及部分一级支流除了主汛期之外仍有断流[9]。下文将以全面、系统解决这些生态问题为导向,聚焦黄河法中流域生态保护制度的构建。

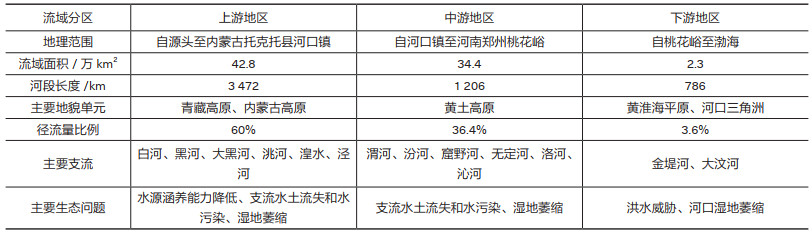

2 黄河流域面临的主要生态问题黄河流域的主要生态问题是水量短缺和生态退化,并且呈现出明显的上中下游差异和干支流差异。其中水量短缺是资源性缺水和竞争性用水两方面因素的叠加,导致上游源区水源涵养能力降低,干支流生态流量不足;生态退化是由于自然条件的限制,流域本身的生态环境承载能力较低,长期的水资源过度开发使流域生态系统不堪重负,主要表现在中上游支流水土流失和水环境污染、自然湿地面积萎缩等(表 1),给经济社会可持续发展带来重大挑战[4, 10]。

| 表 1 黄河流域上中下游分区及其生态状况 |

黄河流域干支流生态流量严重不足,主要表现在流域水资源开发利用率高达80% 以上,枯水年甚至高达85% 以上,远超一般流域开发利用率40% 的生态警戒线[11]。受气候变化和人类活动影响,近年来黄河径流量明显减少,进一步加剧了水资源短缺局面,工农业用水挤占生态用水的问题很突出。根据水利部发布的《 2018年黄河水资源公报》 ①,在2018年黄河流域的用水结构中(包括地表水和地下水),农业用水总量占比达到70.1%,工业用水总量占比达到12.7%,生态用水总量占比仅为5.7%。探讨个中原因,主要受到自然禀赋、产业布局和用水效率的影响:一是流域资源性缺水,环境承载能力偏低[10];二是农田灌溉用水量大且粗放浪费[12];三是工业产业结构性耗水量大[4, 10]。

① 2019年公报中无相关数据,2020年公报还未发布。

2.2 水源涵养能力降低黄河流域水资源的地区分布不均,河川径流量的96.4% 来自上中游地区,其中上游达60%,是流域主要的水源涵养区。尤其是被誉为“中华水塔”的黄河源区(三江源的一部分)、祁连山、若尔盖草原等上游水源涵养区,其水资源和生态状况牵动着整个黄河流域。由于地处干旱和半干旱地区,作为主要水源的上游降水量少、蒸发量大,加上灌溉引水、过度放牧和河道渗漏损失,以及气候变化的影响等原因,这些上游水源涵养区水源涵养能力降低,土地荒漠化严重,对流域水安全与生态安全构成威胁[4]。

2.3 水土流失严重黄河流域复杂难治的症结在于“水少沙多、水沙关系不协调”,尤其是中上游支流水土流失严重。黄河支流众多,主要集中于中上游地区,其中面积大于1万km2的支流有渭河、汾河、无定河、湟水、洮河等11条,流域面积占全河集流面积的50%;面积大于1000 km2的支流有76条,流域面积占全河集流面积的77%。黄河下游河道则是地上河,两岸汇入支流很少,下游面积仅占整个流域面积的2.9%。由此可知,中上游地区的较大支流是构成黄河流域面积的主体,也是黄河水量的重要来源区。然而这些支流流域也是黄河洪水和泥沙的主要来源区,因为黄土地貌植被稀少,加上过度垦荒、超载放牧等人为因素,水土流失严重,生态环境脆弱。尤其是中游地区的渭河、无定河、窟野河等支流,流经水土流失严重的黄土丘陵沟壑区,是黄河泥沙的主要来源。此外还有上游地区的洮河下游和湟水干流流域,也是水土流失严重的地区[13, 14]。

2.4 水污染形势严峻根据生态环境部发布的《 2019年中国生态环境状况公报》和水利部发布的《2018年黄河水资源公报》,黄河流域的水污染问题突出表现在以下几个方面:第一,支流水污染严重,主要污染指标为氨氮、化学需氧量和总磷。黄河流域劣Ⅴ类水质河长占比达12.3%,而且劣Ⅴ类水主要分布在支流,许多支流流域省界断面水污染严重,尤其是湟水、窟野河、渭河、汾河、大黑河等中上游地区的支流。因此,黄河流域水污染治理的重点之一是中上游地区的这些支流。第二,许多水功能区水质不达标,流域地表水功能区水质达标率仅为63.3%。第三,许多饮用水水源地水质不达标,黄河干流重要城市饮用水水源地水质合格率仅为26.7%。

2.5 自然湿地面积萎缩自然湿地与森林、海洋并列为全球三大生态系统,被誉为“地球之肾”。黄河流域湿地面积大,分布广,主要包括黄河源区湿地、若尔盖草原湿地、宁夏平原区湿地、内蒙古河套平原区湿地、毛乌素沙漠区湿地、三门峡库区湿地、下游河道湿地、河口三角洲湿地等8个分布区,约占全国陆域湿地总面积的8%。然而有调查表明,由于气候变暖、过度放牧、工农业污染等自然和人为原因,近30年间黄河流域自然湿地面积减少了16%,其中湖泊湿地、沼泽湿地及河口滩涂湿地分别减少25%、21% 和40%。与此形成鲜明反差的是,流域人工湿地面积增加60% 以上[4]。比如,入海河口黄河三角洲自然湿地30年来萎缩约一半,人工湿地面积却增加了11倍[9, 15]。自然湿地面积的萎缩造成湿地蓄水量减少、生态恶化、动物栖息地丧失、鱼鸟种群等生物多样性减少,其中若尔盖草原、呼伦湖、乌梁素海、黄河三角洲等湿地的生态状况更是堪忧。比如根据生态环境部发布的2016—2018年度《中国(生态)环境状况公报》,呼伦湖水质为劣Ⅴ类[16]。

3 建立健全黄河流域生态保护制度的立法建议习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出,“治理黄河……坚持生态优先、绿色发展,以水而定、量水而行,因地制宜、分类施策,上下游、干支流、左右岸统筹谋划,共同抓好大保护,协同推进大治理” [11],这是黄河流域生态保护的基本政策方针。在这一方针的指导下,结合流域面临的主要生态环境问题及其表现出的上中下游地区差异和干支流差异,考虑流域立法的特征,依据中央政策和现行法律法规,吸取前期治理工作的经验教训,黄河法需要着重建立健全以下生态保护制度,并注意这些制度之间的衔接和配合。

3.1 全流域节水制度黄河流域水资源禀赋与经济社会发展尤其是工农业用水需求严重不匹配,同时又需要实施主体功能区划和经济发展规划。为了服从全国产业布局,流域能源和粮食基地的地位不容动摇,所以必须平衡好水资源利用与生态流量预留的关系,以往高耗水发展模式不可持续。全流域生态保护必须坚持“节水优先”,把控制流域和区域用水总量作为流域经济社会发展最大的刚性约束。黄河法可以规定以下两类制度和措施。

3.1.1 行政管制制度建立行政管制制度的目的是通过行政手段抑制不合理的用水需求,以促进用水方式由粗放低效向节约集约转变。《水法》只是一般性地规定了用水总量控制、流域水量分配、水资源论证等行政管制政策或制度,黄河法需要结合流域水资源禀赋和使用状况,考虑流域立法的特征,细化这些制度或建立新的制度:

一是建立流域用水总量控制制度。用水总量控制是节约水资源、提高水资源利用效率、确保水量安全和水生态保护的基本途径之一,也是水资源管理“三条红线”(水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线)之一。流域用水总量控制是流域立法的核心制度,然而《水法》第47条仅仅规定了区域用水总量控制制度,没有涉及区域用水的主要来源——流域的用水总量控制[5]。因此,建议黄河法在这些规定的基础上,确立水资源开发利用控制红线,建立覆盖流域和省市县三级行政区域的取用水总量控制指标体系,同时实施流域和区域取用水总量控制。

二是完善流域水量分配制度。水量分配是水资源利用的前提,流域水量分配应当建立在流域用水总量控制的基础上[5]。《水法》未规定流域用水总量控制制度,因此其第45条规定的流域水量分配制度与流域用水总量控制相割裂,而且制定年度水量分配方案和调度计划的主体有两个,即县级以上地方政府水行政主管部门或者流域管理机构,可能造成职责重叠或不明,不利于对流域的综合管理和对流域生态系统的维护。因此建议黄河法在该条款规定的基础上补充规定“以流域为单元,在流域用水总量控制的基础上制定水量分配方案”,并且明确制定年度水量分配方案和调度计划的责任部门或者不同部门之间的职责分工。

三是建立生态用水保障制度。《水法》未对生态用水赋予居民生活用水之外的优先地位,而且没有规定保障生态用水的具体制度和措施。为了贯彻生态优先原则,保障流域生态流量,建议黄河法在总则中规定,黄河流域水资源保护与利用在优先满足城乡居民生活用水的基础上,保障基本生态用水,并且在分则中建立可操作的生态用水保障制度,比如设立干流、跨省支流控制断面的生态流量管控指标,将生态水量纳入年度水量调度计划等。此外可以总结黄河和黑河干流水量统一调度的经验,建立黄河干流和湟水、渭河等重要大支流水量统一调度制度。

四是完善规划和建设项目的水资源论证制度。水资源论证制度对预防和应对重大规划和建设项目的实施对水资源和水环境的影响具有重要作用。然而,《水法》第23条的粗略规定影响了这一制度的实施效果,因为没有明确规定诸如“重大建设项目”“水资源不足的地区”“耗水量大的工业、农业和服务业项目”的判断标准,其他立法也未涉及。因此,建议黄河法在《水法》规定的基础上细化水资源论证制度,在规定“国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局,应当与当地水资源条件和防洪要求相适应,并在进行科学论证”的基础上,明确“重大建设项目”“水资源不足的地区”等的判断标准,或者授权地方政府或职能部门制定相关标准。

五是建立取用水许可制度。取用作为公共物品和具有生态价值的水资源,必须获得行政许可,这是获得水资源使用权的前提条件。《水法》第7条确立的水资源利用行政许可制度存在很多漏洞和不足,需要黄河法弥补。第一,扩大许可范围。《水法》仅仅规定了涉及工业生产、农田灌溉等消耗性利用的取水许可,黄河法需要将水电、水产、河滩内开采沙石等非取水、非消耗性的利用纳入许可证制度的范围;第二,为了保障取水许可制度得到有效实施,应将其建立在总量控制制度的基础上,或者配合实施水资源承载能力地区分级分类划定和管理制度。即对不同地区根据其水资源承载能力,分别划定为超载、临界超载和不超载区域,实施差别化管理——对取水总量已达到或超过控制指标的地区划定为超载区域,暂停审批建设项目新增取水,制订和实施用水总量削减计划;对取水总量接近控制指标的地区划定为临界超载区域,暂停审批高耗水项目取水许可[17]。

六是建立工农业节水制度。《水法》第50~ 51条对农业节水和工业节水的规定多为政策引导,缺乏强制性和可操作性。建议黄河法结合用水效率控制红线,加强水主管部门在节水方面的行政指导,确立用水效率指南,确定流域农业、工业用水效率目标,加强用水计量和监测设施建设;加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理,以严格控制高耗水项目建设;在流域实施重点行业和重点用水单位节水技术改造,以提高水资源利用效率;对工业企业尤其是煤电、化工等高耗水行业循环用水和回用中水除了政策宣传和引导之外,能够提供切实的经济激励;在需要大量用水的农业基地和谷物生产区建立农田灌溉取用水总量控制制度,以推进循环农业、旱作农业和节水灌溉等。

3.1.2 市场手段的运用黄河流域水量的计划配置和统一调度缓解了断流危机,然而由于政府计划的刚性,计划配置的节水效果仍然有限,而且关于水资源配置和利用的需求管理不足,造成工农业用水者的节水积极性不高,黄河流域用水短缺与浪费并存的局面没有完全改观,黄河断流的危机并未真正解除。因此,立法在运用多种行政管制制度包括水量统一调度进行节水的同时,需要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,建立水权交易制度[18-20]。水利部2014年开始在全国七省区启动了水权交易试点,涉及黄河流域的有内蒙古、甘肃及河南三省区,目前初步形成了跨区域、行业间、用水户间、流域上下游间等多种水权交易模式。建议黄河法结合这些试点经验,正式建立水权交易制度,同时对黄河流域水资源分配和利用采取供给管理与需求管理并行、政府调控与市场交易并重的“混合模式”。即在政府主导的水权初始配置环节引入市场与价格机制,使工农业水价能够反映水资源的稀缺状况;在水权市场配置环节加强政府调控与监管,以遏制市场失灵、降低交易成本,也可使流域稀缺的水资源创造最佳的经济、社会与生态效益[18]。

3.2 水源涵养制度目前水事四法没有专门规定流域水源涵养问题;《环境保护法》只是在第29条粗略规定“各级人民政府对……重要的水源涵养区域……应当采取措施予以保护”;国务院2017年修订的《自然保护区条例》也没有规定涵养水源的具体制度。国务院2010年发布的《全国主体功能区规划》、2013年批复的《黄河流域综合规划(2012—2030年)》,中共中央、国务院2017年印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和2019年印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等中央政策文件都涉及水源涵养或者为其提供指导方针。因此,为弥补现行立法的空白,建议黄河法依据这些政策文件的规定,在三江源、祁连山、若尔盖等水源涵养区建立国家公园制度和生态红线制度,以提升水源涵养能力为主,兼顾水土保持和生物多样性保护,并着力构建政府引导与市场运作相结合、重要水源涵养区和省级行政区水量纵向补偿、省界断面水质横向补偿相结合的多元化生态补偿机制。

3.2.1 国家公园制度国家公园是指以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域,是我国生态价值最高、保护强度最高的自然保护地。目前黄河流域有两处国家公园体制试点——三江源国家公园和祁连山国家公园,其中前者是所有试点国家公园中面积最大、建立最早的。由于建设时间短,试点中的国家公园制度还存在许多问题,比如主要实施依据仅为中央政策文件、缺乏专门立法、没有建立规划制度等,尤其是存在管理部门权限不明的问题。世界各国的国家公园主要有中央集中管理、地方自主管理和中央与地方双重管理三种管理体制。目前我国国家公园试点中实行双重管理体制,中央层面的专门管理机构是国家林业和草原局(加挂国家公园管理局的牌子),三江源、祁连山等国家公园也设立了相应的国家公园管理局,接受中央国家公园管理局的监督指导,实践中还有地方政府进行管理。然而这种双重管理体制并未明确每个国家公园管理局与地方政府之间的权限划分,容易造成两者的关系混乱,难免会有权利交叉和重叠、部门之间相互推诿等情况发生。因此,黄河法在国家公园制度方面的立法重点包括:一是规定国家对黄河干流和重要支流源头实行严格保护,设立国家公园等自然保护地;二是授权三江源国家公园管理局、祁连山国家公园管理局因地制宜,制定专门的管理条例或规章;三是建立国家公园规划制度,在生态保护优先的理念下编制和实施规划;四是明确每个国家公园管理局和地方政府之间的权限划分,建立两者之间的协同机制。

3.2.2 生态红线制度根据《环境保护法》和《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》的规定,重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区需要划定生态红线。红线内的区域属于主体功能分区中的“禁止开发”区域,即禁止进行工业化和城镇化开发,以实现有效养护水资源、保护生态系统等目的。根据《全国主体功能区规划》,国家级自然保护区和湿地公园属于重点生态功能区,需要划定并严守生态红线,原则上按“禁止开发”区域的要求进行管理。目前我国的生态红线制度还存在一些问题,比如主要实施依据是中央政策文件,缺乏专门性或可操作性立法,与其他相关制度之间缺乏衔接与协调等。由于生态红线所划定的范围较广,既包括依据《自然保护区条例》进行管理的自然保护区,又包括没有通过专门立法进行管理的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区、国家公园等,如此容易与自然保护区制度、国家公园制度等发生重叠。因此,黄河法在生态红线制度方面的立法重点包括:一是授权各地方、各自然保护区管理机构制定地方法规或管理条例、规章等,以增强生态红线制度的可操作性;二是建立分区分类管理和考核制度,按照生态红线的主导功能分别划定水源涵养区、水土保持区、生物多样性维持区等,实施分区分类管理和相应考核;三是处理好生态红线制度与自然保护区、国家公园等相关制度之间的关系,确定不同制度的边界。

3.3 水土保持制度黄河中上游支流已经广泛开展了水土保持建设,取得一定成效,诸如输入黄河的泥沙逐步减少、生态环境明显改善等[14]。然而水土保持工作也存在很多问题和不足:一是人为水土流失防治任务逐渐加重;二是鄂尔多斯高原等砒砂岩区和黄土高原大部分沟道区位水土流失问题依然突出[14, 15];三是针对有些水土保持措施对流域下游农业生产和生态环境可能产生的负面影响和长期效应,缺乏评估和应对机制[14, 15];四是水土保持监测平台和相关制度建设是目前的薄弱环节;五是缺乏稳定长效的生态补偿机制。有些问题和不足可以通过《水土保持法》的实施得以解决,然而该法有些规定对黄河流域而言较为粗略和缺乏针对性,黄河法需要结合这些规定,健全流域中上游水土保持制度,主要包括以下内容:

一是建立分级分类和相应的目标管理制度。《水土保持法》虽然在多个条款,比如第4条、第12条、第16~ 18条规定了政府在水土保持方面的职责,但是缺乏相应的约束机制。针对《水土保持法》在这方面的不足,建议黄河法根据渭河、无定河、窟野河、汾河、洮河下游、湟水干流等中上游不同支流和区域的水土流失状况,分类设定水土保持目标,并建立相应的考核评价机制,由上级政府对下级政府的目标完成情况进行考核。

二是完善水土流失重点预防和治理制度。《水土保持法》第12条仅笼统规定县级以上人民政府应当依据水土流失调查结果划定并公告水土流失重点预防区和重点治理区,至于如何进行重点预防、治理和提供扶持没有明确,其他条款也没有涉及。黄河法需要在这些规定的基础上,要求水土流失重点预防区和治理区所在政府制定综合治理规划,设立禁止从事活动的清单,比如禁止在流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动,并且规定地方政府应当在项目、资金、人才、管理等方面提供支持,以提升流域生态脆弱区实施生态修复和其他保护措施的能力。

三是设立水土流失预防和治理专项资金。对于水土保持的资金来源,《水土保持法》第31条和33条只是笼统规定,“国家加强江河源头区、饮用水水源保护区和水源涵养区水土流失的预防和治理工作,多渠道筹集资金”“国家鼓励单位和个人按照水土保持规划参与水土流失治理,并在资金、技术、税收等方面予以扶持”。为了给水土保持工作提供切实的资金保障和财政激励,黄河法需要在这些规定的基础上,设立水土流失预防和治理专项资金;同时还可以规定,鼓励社会资本投入水土流失治理。

四是重视效应管理,建立水土流失措施的环境影响监测、评价机制。因为《水土保持法》第40~ 42条只规定了水土保持监测的主体和管理部门,缺乏对水土保持的环境影响开展监测的专门规定。通过专门机制监测和评价各类水土保持措施产生的环境效应,以及对环境要素(水、土、气、生)的中长期影响,可以切实维系自然生态平衡[21, 22]。

五是建立跨行政区域的横向生态补偿机制。《水土保持法》第31条仅规定“将水土保持生态效益补偿纳入国家建立的生态效益补偿制度”, 第32条规定收取水土保持补偿费,专项用于水土流失预防和治理,但是对于这些费用如何收取和使用没有规定。根据“谁受益谁补偿原则”,通过横向生态补偿机制要求下游受益地区为中上游地区的水土保持工作提供资金补偿,既可以平衡不同地区的利益,也可以保障生态修复的可持续性。

3.4 水污染综合治理制度流域水污染综合治理制度的构建需要建立在了解和分析污染成因的基础上。黄河干支流径流量偏少,加上偏重高耗水的工业和农业结构、沿岸林立的城市、庞大的人口、严重的水土流失、薄弱的环境监管,造成流域排污总量和污染负荷量大。黄河流域主要干支流分布的规模以上入河排污口超过4000个,第二产业(包括工业和建筑业)污染、城镇生活污染、农业面源污染和尾矿库污染造成流域每年入河废污水量巨大。根据水利部发布的《2017年黄河水资源公报》 ①,2017年黄河流域废污水排放量近45亿t,其中第二产业、城镇居民生活废污水排放量占比分别为50.3% 和38.4%。因此,第二产业和城镇生活污水是流域主要污染源,究其原因主要是工业企业超标排污、非法排污问题突出,城镇生活污水处理率偏低,需要有针对性地重点治理[4]。2017年修改后的《水污染防治法》全面规定了一系列预防和治理水环境污染的制度,包括重点水污染物排放总量控制制度、环境影响评价制度、三同时制度、排污许可制度、排放标准制度等。此外还规定了一些具体的防治措施,包括制定化肥、农药等产品的质量标准和使用标准,设立有毒有害水污染物名录和实行风险管理,对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰等。然而,某些制度尤其是从源头预防污染的制度多有不足,影响其实施效果[5],或者缺乏对黄河流域治理的针对性。因此,黄河法应根据流域水污染防治的需要对其进行优化完善,或者建立由生态环境部门主管、河长制统筹协调、以改善水质为核心的新制度,以有效治理全流域尤其是支流流域的污染。具体来说包括以下制度:

① 《 2018年黄河水资源公报》中未公布此类相关数据。

3.4.1 总磷排放总量控制制度污染物排放总量控制是对流域污染实现源头治理的基础性生态保护制度。《水污染防治法》第20条规定“国家对重点水污染物排放实施总量控制制度”,但是未明确什么是“重点水污染物”,国务院2000年公布的《水污染防治法实施细则》也没有指明。从实践来看,水体污染物排放总量的削减一直采取行政分解的方式,而不是根据流域特征进行分解;而且,目前我国水体污染物排放总量控制的对象限于化学需氧量和氨氮这两类重点或主要污染物,不包括总磷这类黄河流域的主要污染物,影响了该制度的实施效果[5]。因此,建议黄河法在《水污染防治法》规定的基础上,扩大需要实施总量控制的污染物范围,在配套其他制度的基础上系统建立总磷排放总量控制制度:一是以流域为水体单位,根据水环境质量改善目标和水污染防治要求,建立总磷排放总量控制指标,然后再分解到各地区和行业;二是流域省级政府制定并组织实施本行政区域的总磷污染控制方案;三是为了有效控制总磷排放总量,有关省级政府应当对磷矿、磷肥生产集中的干支流制定更加严格的总磷排放控制要求;四是磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业应当按照排污许可要求,采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量;五是对排污口和周边环境进行总磷监测,依法公开监测信息;六是各级政府要把限制总磷排污总量作为水污染防治工作以及政府绩效考核的重要依据。

3.4.2 排污许可制度《水污染防治法》第21条规定了排污许可制度,然而这些规定较为简单,黄河法应当在其基础上对排污许可制度进行完善。笔者建议,一是明确该制度适用的范围,对于向水体排放污染物,黄河法应当明确规定为向所有淡水水体,包括地表水和地下水排污的行政许可;二是将排污许可制度与污染物排放总量控制制度和污染物排放标准制度有机结合,禁止无证排污和超总量、超标准排污;三是推进多污染物综合防治和统一监管,建立覆盖所有固定污染源企业的排放许可制,实行排污许可“一证式”管理;四是强化违法排污的法律责任,违法排放污染物、造成或可能造成严重污染的,要依法查封扣押排放污染物的设施设备。此外,可以研究构建水域纳污量、水域可利用水量、水域水功能达标和生态流量管理一体化的生态环境许可机制。

3.4.3 跨省支流流域的污染防治制度黄河法的立法重点之一是建立以跨省支流流域为单位,对各种污染源进行综合治理的制度。这是由黄河流域水污染状况所决定的,也是出于填补现行《水污染防治法》、流域行政法规和地方立法空白的需要。而且,综合治理是《环境保护法》第5条规定的环境保护的基本原则之一,是贯彻“山水林田湖草综合治理、系统治理”的中央政策的切实需要,也是修复流域生态系统,保障流域水安全、生态安全和地区安全的最有效手段[23]。具体包括以下措施:一是在黄河全流域综合治理规划出台之后,要求跨省支流流域所属省区协商制定统一的流域水污染综合治理规划,详细规定治理目标、协同治理措施和考核机制等;二是对污染严重的Ⅴ类和劣Ⅴ类跨省支流或省界断面规定水质提升目标,明确产业准入标准与淘汰要求;三是以不断提升水质为目标,对污染严重的跨省支流或省界断面动态调整水质标准和主要污染物的排放标准;四是为了对某些跨省支流流域实现以流域为单元的综合治理,防止条块分割,有效治理污染,可以考虑以支流为单元设立生态环境监管局,隶属于生态环境部黄河流域生态环境监管局。

3.4.4 重点区域污染源管理制度水功能区、饮用水水源地、流域省界断面是通过污染源管理,从源头实施黄河流域水污染防治和生态风险管理的重点区域。虽然《水污染防治法》第63~73条对饮用水水源保护制度做了系统规定,包括禁止设置排污口、对污染风险进行调查评估、做好水质检测等,但是未规定对饮用水水源地的污染源实施监测,实践中许多饮用水水源地也缺乏相关监测,对饮用水水源地水质保障和公众健康带来了威胁。另外,该法未考虑到跨省流域的生态特点,没有规定对流域省界断面实施污染源管理。因此,建议黄河法有针对性地建立重点区域的污染源管理制度,包括对饮用水水源地和规模以上排污口开展水质和水量监测;新设、改设或者扩大排污口,需要报经生态环境主管部门同意;对于未达到水质目标的水功能区,除了污水集中处理设施排污口以外,严格控制新设、改设或者扩大排污口等。

3.4.5 流域水生态保护补偿制度建立流域水生态保护补偿机制是调节和平衡不同地区之间利益差异和冲突,实现区域协调、协同发展的重要政策和措施,也是推进主体功能区建设、对地方政府实行分类考核的绩效评价机制的重要配套政策和措施。黄河法需要结合《水污染防治法》第8条的规定,建立流域水生态保护补偿制度,形成生态损害者补偿、受益者付费、保护者得到合理补偿的运行机制。可以通过建立流域地区之间横向生态保护补偿机制,引导生态受益地区与保护地区之间、流域上游与下游之间,通过财政转移支付、资金补助、产业转移、人才培训、共建园区等方式实施补偿[5];鼓励社会资金建立市场化运作的流域水生态保护补偿基金;鼓励相关主体之间采取自愿协商等方式开展生态保护补偿。

3.4.6 突发水污染事件联防联控机制《水污染防治法》第六章用专章(第76~ 79条)规定了“水污染事故处置”的程序和措施,但是由于缺乏跨区域协作安排,对作为跨省流域的黄河流域缺乏针对性和适用性。生态环境部、水利部2020年1月发布的《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》则有较强针对性和适用性。因此,建议黄河法参考该指导意见,建立突发水污染事件联防联控机制,包括跨省水污染信息通报、实施联合监测、协同污染处置等。

3.5 自然湿地生态修复制度近年来黄河流域管理部门和相关机构采取了水量生态调度、应急生态补水等湿地保护措施,也取得了一定成效。比如,黄河水利委员会于2007年开始实施黄河下游生态调度,重点是满足三角洲湿地生态系统用水,使湿地生态系统有所恢复;乌梁素海自2018年以来连续三年实施应急生态补水,水域面积有所扩大,水质由过去的整体劣Ⅴ类提高到部分Ⅳ类标准,生物多样性也有改善[24]。然而,目前乌梁素海水质提升仍然主要靠补水稀释,而且水质仍未达标[12]。就立法现状而言,除了原国家林业局2013年发布、2017年修改的《湿地保护管理规定》这一部门规章对湿地保护的方针、管理部门、管理制度、法律责任等作了规定,国家、黄河流域和流域省区层面都没有湿地保护的单行法律和行政法规,全国性水事和流域法律法规也未就湿地保护问题进行专门规定。建议在制定黄河法时总结黄河三角洲生态调度、乌梁素海生态补水的成功经验,结合《湿地保护管理规定》,坚持全面保护、科学修复、合理利用、持续发展的方针,建立自然湿地生态修复制度,包括一般性制度和特别制度。

一般性制度适用于所有自然湿地,主要包括以下内容:一是编制湿地保护综合规划,就湿地保护的原则、目标、保障措施等做出总体安排;二是建立湿地资源调查、监测和评估制度,为湿地决策和规划编制提供依据;三是建立湿地分级分类管理和晋级制度,规定主管部门根据不同生态区位、生态系统功能和生物多样性保护的需要,发布国际重要湿地、国家重要湿地、地方重要湿地名录及保护范围;四是建立受污染湿地的综合治理和生态修复制度;五是建立禁止在湿地开展的活动的清单制度;六是建立湿地生态效益补偿制度。建立特别制度的目的是对若尔盖、乌梁素海等国际重要湿地提供特别保护,具体包括以下方面:建立湿地生态状况定期检查和评估制度;建立湿地生态预警机制;建立因自然原因造成生态退化的补救制度;建立因人类活动造成生态退化甚至消失的限期恢复制度;建立生态流量调度和相应的补偿协调机制等。

4 结语为了贯彻黄河流域生态保护和高质量发展的国家重大战略,实施流域综合管理,针对流域面临的主要生态问题,考虑经济社会发展需要,依据中央政策文件,衔接现行法律法规,黄河法需要建立健全的流域生态保护制度主要包括以下方面:①全流域节水制度,注意需要将行政管制措施和市场手段有机结合;②水源涵养制度,尤其是在三江源、祁连山、若尔盖等上游水源涵养区建立国家公园制度和生态红线制度;③水土保持制度,包括分级分类和相应的目标管理制度、水土流失重点预防和治理制度、设立水土流失预防和治理专项资金等;④水污染综合治理制度,包括总磷排放总量控制制度、跨省支流流域水污染防治制度、重点区域污染源管理制度、流域水生态保护补偿制度、突发水污染事件联防联控机制;⑤自然湿地生态修复制度,包括适用于所有自然湿地的一般性制度和适用于国际重要湿地的特别保护制度。

| [1] |

李肖强. 关于推进黄河立法工作的思考[J]. 中国水利, 2011(20): 27-29. DOI:10.3969/j.issn.1000-1123.2011.20.012 |

| [2] |

董战峰, 邱秋, 李雅婷. 《黄河保护法》立法思路与框架研究[J]. 生态经济, 2020, 36(7): 22-28. |

| [3] |

DONG Z F, Greening the Yellow River for a beautiful China[EB/OL]. [2020-03-19]. https://www.chinawaterrisk.org/opinions/greening-the-yellow-river-for-a-beautiful-china/.

|

| [4] |

邓琦. 黄河开发超警戒线, 亟待强化流域最严生态环境监管[N]. 新京报, 2019-12-10(3).

|

| [5] |

何艳梅. 中国水安全的政策和立法保障[M]. 北京: 法律出版社, 2017: 45-48, 115-121.

|

| [6] |

何艳梅. 《长江保护法》关于流域管理体制立法的思考[J]. 环境污染与防治, 2020, 42(8): 1054-1059. |

| [7] |

邱秋. 域外流域立法的发展变迁及其对长江保护立法的启示[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(10): 11-17. |

| [8] |

方兰, 李军. 粮食安全视角下黄河流域生态保护与高质量发展[J]. 中国环境管理, 2019, 11(5): 5-10. |

| [9] |

郜国明, 田世民, 曹永涛, 等. 黄河流域生态保护问题与对策探讨[J]. 人民黄河, 2020, 42(9): 112-116. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.09.021 |

| [10] |

刘昌明. 对黄河流域生态保护和高质量发展的几点认识[J]. 人民黄河, 2019, 41(10): 158-158. |

| [11] |

习近平. 在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J]. 实践(思想理论版), 2019, 694(11): 7-11. |

| [12] |

曲莉春, 康伟. 内蒙古在黄河流域生态保护和高质量发展中面临的机遇、挑战与应对——第56期内蒙古发展改革论坛综述[J]. 北方经济, 2019(10): 40-43. |

| [13] |

姚文艺, 冉大川, 陈江南. 黄河流域近期水沙变化及其趋势预测[J]. 水科学进展, 2013, 24(5): 607-616. |

| [14] |

姚文艺. 新时代黄河流域水土保持发展机遇与科学定位[J]. 人民黄河, 2019, 41(12): 1-7. |

| [15] |

王金南. 黄河流域生态保护和高质量发展战略思考[J]. 环境保护, 2020, 48(S1): 18-21. |

| [16] |

杨伟, 陈沈良. 黄河三角洲河口区滨海湿地面积动态变化与影响因素分析[J]. 海洋科学, 2011, 35(7): 61-66. |

| [17] |

张金良. 黄河流域生态保护和高质量发展水战略思考[J]. 人民黄河, 2020, 42(4): 1-6. |

| [18] |

王军权. 黄河流域水权配置问题的政治经济学分析[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.

|

| [19] |

张一鸣. 中国水资源利用法律制度研究[D]. 重庆: 西南政法大学, 2015.

|

| [20] |

蔡永民. 论物权法视野下的水资源法律保护[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2007.

|

| [21] |

李锐. 黄土高原水土保持工作70年回顾与启示[J]. 水土保持通报, 2019, 39(6): 298-301. |

| [22] |

赵莺燕, 于法稳. 黄河流域水资源可持续利用: 核心、路径及对策[J]. 中国特色社会主义研究, 2020(1): 52-62. |

| [23] |

黄燕芬, 张志开, 杨宜勇. 协同治理视域下黄河流域生态保护和高质量发展——欧洲莱茵河流域治理的经验和启示[J]. 中州学刊, 2020(2): 18-25. |

| [24] |

李云平. 黄河今春为乌梁素海应急生态补水2亿立方米[EB/OL]. [2020-08-10]. http://www.yrcc.gov.cn/xwzx/hhsp/202003/t20200325_213812.html.

|

2021, Vol. 13

2021, Vol. 13