面对生态保护与经济发展之间的矛盾,现阶段国家大力倡导“绿水青山就是金山银山”理念(以下简称“两山”理念),提出“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”。随着社会主要矛盾的变迁,严重的生态环境问题与人民日益增长的美好生活需要之间的矛盾日益尖锐,把握好“绿水青山”和“金山银山”或生态和经济之间的关系,进而践行“两山”理念已经成为缓解社会矛盾、推进我国经济社会高质量发展的重要举措。

在“两山”理念的指引下,全国各地开展了大量相关实践工作,积极探索如何将生态价值转化为经济价值。整体来看,分别以浙江安吉的生态经济发展模式与新安江流域生态补偿为两个典型代表。浙江安吉依托生态环境优势,通过发展白茶、竹制品等生态特色农产品和工业品,进而带动县域旅游、康养等生态服务业发展,在维持良好生态环境的前提下实现了经济的快速增长。新安江流域的上游黄山地区则通过为下游杭州地区提供优质水源换取经济收益,实现了上游与下游之间、生态与发展之间的共赢。无论安吉还是黄山,都是依托于本地的优质生态,进而通过发展本地产业或者进行区域之间合作实现了生态价值与经济价值的统一。那么从理论上,生态价值转变成为经济价值有哪些途径?这种正的外部性与传统负外部性及其解决路径在理论上有什么差异?基于此,本文运用外部性理论,从生态系统服务的外部性分析入手,探寻生态正外部性内部化的实现途径,分析正外部性的价值确定方法并进行相关的制度创新讨论。

1 生态系统服务及其正外部性 1.1 生态系统服务及其分类生态环境是人类生存与发展的基础。人类的生产生活离不开自然生态环境的支持,后者不仅向人类提供食物、淡水、生产原材料等有形的物品,还创造和维持了稳定、复杂的地球生命支持系统[1]。为评估地球生态系统对整个人类的服务价值,1997年Costanza等将地球生态系统服务分为食物、原材料、气候调节、水文调节、干扰调节、土壤形成、养分循环、废物处理、娱乐、文化等17种类型,开创性地运用环境经济学方法对全球自然生态系统服务价值进行了评估,并与全球人为经济系统创造的国内生产总值(GDP)进行了比较分析[2]。在此之后,生态系统服务的类别及其价值评估成为研究热点,2001年开始的联合国千年生态系统评估(MA),将生态系统服务概括为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务等四类[3]。其中,供给服务包括食物、天然药材、淡水、其他生产生活原材料等;文化服务包括生态旅游、知识文化和美学享受;调节服务由气候调节、水分调节、干扰调节、传粉、废弃物处理等构成;而支持服务则包括土壤保持、营养循环、维持生物多样性等。在实际研究过程中,部分学者将调节服务与支持服务统一概括为调节服务,进而将生态系统服务分为产品供给服务、调节服务与文化服务等三类[4]。

1.2 生态系统服务的正外部性与污染的外部扩散特征类似,生态系统服务也具有明显的空间与时间外溢效应,不同类型生态系统服务所对应的生态价值类型和可能的受益主体边界有所差异。通常而言,生态产品与服务的直接受益主体为当地人群,包括可以直接使用的生态农产品、木材、天然药材等有形产品,以及文化娱乐与气候调节等其他无形服务。由于区域或流域生态系统服务具有天然的外部扩散性,而人为的行政区划并非与区域或流域等自然生态系统边界一致,进而造成大部分生态系统服务的生产主体与使用主体具有空间外部性,如上游地区积极采取控制污染与进行生态环境保护等行为,可以为下游地区带来优质水资源或避免水土流失危害的外部效益;如上风向地区控制大气污染排放,可以为下风向地区带来空气质量改善的外部效益;如在西北、华北与东北开展的三北防护林工程,构建了国家尺度上的改善生态环境与减少自然灾害的绿色生态屏障;甚至部分生态服务跨越国家边界,如森林生态系统带来的碳汇服务,对控制温室效应与全球人类福利带来益处。此外,某些生态服务还具有一定的代际溢出效应,如某个地方保护生物多样性带来的价值,不仅对当代人类有重要意义,甚至对后代也有积极贡献。因此,生态系统服务不仅仅让保护主体本身受益,同时也会对外部主体产生积极的正面影响,即生态系统保护者的保护行动和相应决策会使其他主体受益,这种一个生态保护主体(个人、企业或区域)的行为对其他主体福利的非市场化或无补偿的正面影响可以称为生态系统服务的正外部性。

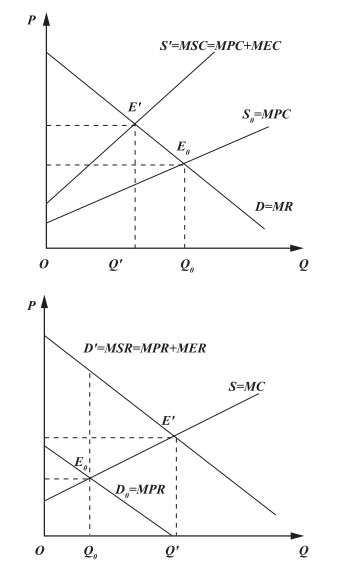

从经济学意义上讲,生态产品或服务的供给数量与其价格水平相关,运用供给与需求曲线分析可以发现(图 1),与将污染的社会边际成本这种负外部性进行内部化带来的影响相反,当生态的社会边际收益这种正外部性内部化之后,市场上将会供给比之前更多的生态产品或服务,反之亦然。生态正外部性的内部化程度越高,则供给的生态产品数量越多,越能接近全社会的最优供需平衡状态。

|

图 1 负外部性(上图)与正外部性(下图)内部化示意图 |

生态系统服务的正外部性价值不仅在服务类型上存在差异,同时还受到受益地区(本地与外地)经济收入水平的直接影响。韩占兵等研究发现,有机农产品的溢价支付意愿与居民收入水平呈现正相关关系[5]。李攀艺等以中国城市为研究对象,发现相较于西部地区空气污染对房价的影响不显著,经济发展水平更高的东中部地区空气污染程度会显著降低房价[6]。这说明在现实经济系统中,相比人类生存与发展的物质必需品而言,生态产品或服务具有较高的市场价格弹性,只有当经济发展到一定程度之后,生态系统服务价值的外部溢出效应才会被重视,生态的经济价值才逐渐显现。

生态正外部性价值演变的背后,反映了人类发展理念和价值取向的变化。在经济收入水平较低时,生态资源相对充足,人们经常忽视生态价值带来的效用,对于生态的认知还停留在它们仅仅是一种经济生产要素。比较其他人造的经济产品与服务,自然的生态系统服务在现实社会中的价值属性较低。随着经济社会发展水平与居民生态环境意识的提高,人们不再单纯地追求经济增长和物质富足,对生态环境产品与服务的支付意愿也随之提高。良好的生态环境逐渐成为人们对美好生活追求的重要组成部分和关键衡量指标,人们逐渐意识到生态资源的稀缺性与生态服务的重要性。生态产品及其服务不仅仅是消耗性投入要素和满足人们需求的效用来源,更是生产与生活安全以及人类生命健康的基本保障。随着生态稀缺程度的进一步提高及其对人类发展支撑保障作用的凸显,全社会对生态的需求水平也逐步提高,生态的正外部性的价值也日渐提升。

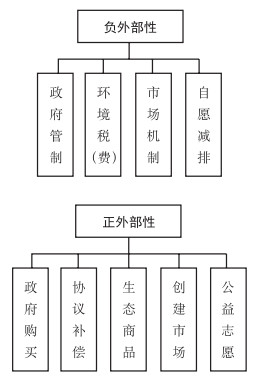

2 生态正外部性内部化的实现途径内部化是解决外部性问题的关键举措,选择通过何种途径实现内部化是相关后续研究的基础。环境污染负外部性的内部化是环境经济学产生的基础,通常认为可以通过政府管制、环境税(费)、市场机制、自愿减排等方式实现其污染外部成本的内部化。关于生态正外部性内部化的实现途径或生态价值的货币化实现,根据外部受益主体类型,大体上可以分为政府购买、协议补偿、生态商品、创建市场以及公益志愿等五种主要方式(图 2)。

|

图 2 负外部性与正外部性内部化实现途径的比较 |

政府生态购买主要是针对那些空间扩散范围较大、影响时间较长、难以有效识别受益主体的生态保护行为,由中央政府或地方政府作为群体利益代表对该行为的成本进行支付,如为国家重点生态功能区、国家级自然保护地、国家公园等国家层次的重大生态保护行为支付费用。

通常而言,政府对生态供给的购买可以分为直接经营、财政补贴、市场采购三种模式。比较早期政府直接经营的较低效率,实践中生态正外部性多采用后两种购买模式。财政补贴主要是指企业或个人提供的生态服务达到某一标准后,可以从政府处领取奖励性补助,以弥补其损失。如中国乃至世界上投资最大、政策性最强、涉及面最广、群众参与程度最高的退耕还林还草重大生态工程,主要针对易造成水土流失的坡耕地有计划、有步骤地停止耕种,恢复森林草地植被,对退耕还林农户根据不同区域的退耕面积进行相应的经济补偿。早期是实物补偿、后期变为货币补偿,补偿内容主要包括苗木款、管护费以及生态林与经济林的补助款。随着时间推移,相关补偿标准也逐步提高。

在直接补贴农户生态保护行为的基础上,为提高国家生态成本投入的有效性,引入企业的市场竞争机制以最大限度地发挥政府财政资金的生态效益,这也就是政府市场采购模式。通常来说,政府市场采购主要通过面向企业招标的方式[7],政府首先明确所需生态服务的目标与方式,相关生态保护企业进行投标,政府选择那些成本有效的企业签订服务合同;最终由生态企业负责生产或提供某种类型的生态产品或服务,如承包一定规模的生态林营造,政府则负责监督相关合同的履行,并根据绩效向企业支付费用。这种模式可以改善生态保护成果和资金利用效率,协调供需矛盾。

2.2 协议补偿协议补偿是生态保护主体与生态受益主体之间通过双方或多方共同协商来分配生态保护的成本及其生态服务收益的一种生态正外部性内部化途径,主要针对那些受益主体虽然不易明确,但空间范围相对容易识别的生态保护行为。在我国,除了政府生态购买这种自上而下的纵向补偿方式之外,目前正在大力推行的是代表不同利益群体的地方政府之间的横向流域生态补偿制度。

对于部分上游相对贫困地区的生态保护行为,中央政府或上级政府已经通过各种财政转移支付实现了部分政府生态采购。横向协议补偿通过将下游地方政府纳入补偿体系,由生态保护的受益地区直接提供补偿资金,可以有效减轻中央政府或上级政府的财政压力,使上游地区获得更多的生态补偿金额,从而更加有效地调动上游地区控制污染进行生态保护的积极性。以新安江流域生态补偿实践为例,若上游黄山地区供给杭州地区的跨界断面水质达到协议考核目标,则上游地区2012—2014年平均每年可获得5亿元的生态补偿资金,其中中央政府出资3亿元,浙江安徽两省各出资1亿元;2015—2017年平均可获得7亿元的生态补偿资金,浙江安徽两省各出资2亿元。相比传统的完全由中央财政支付,通过建立横向生态补偿机制,新安江流域的上游黄山地区所获生态补偿资金为之前的两倍以上,较多的资金可以用于更多的生态环境保护与污染治理,为优良水质供给提供更多财力保障;同时,也在上下游地区形成了生态补偿和生态环境保护之间的良性循环,有利于区域间的协调发展。由此可见,政府间生态补偿是协调生态关系密切区域间及流域上下游利益冲突较为直接、有效的方法。

在我国横向生态补偿的实践过程中,除了货币补偿之外,还有如下游经济发达地区对上游贫困地区经济、技术、管理等方面的援助等多种补偿方式。与传统“输血式”补偿相比,这种方式通常被认为是“造血式补偿” [8]。流域下游地区通过扶持上游地区产业园区建设以及相关技术管理人员培训,进而增加上游地区的“造血”功能,提高当地经济发展水平与财政收入能力,但该模式需要注意上游地区产业类型的选择与污染排放的控制。

2.3 生态商品建立和完善生态商品市场并打造生态产业是生态正外部性内部化的又一重要途径,主要是针对那些受益主体十分明确,但生态价值依附于生态商品价值之中的生态保护行为。该途径通过将生态系统服务价值融入可以直接进行市场交易的农产品或服务产品等商品价值之中,并通过产业化经营来实现收益。生态正外部性的存在导致生态系统服务难以直接进入市场体系,但一些附着了生态价值的生态产品,如绿色有机食品、生态旅游服务等,则具有可分割、易确权、边界明晰等特征,可以与普通经济商品一样,通过市场交易实现其生态价值的货币化。例如,云南省普洱市整合当地各县(区)优质生态资源,发展江城的澳洲坚果和沃柑、孟连的牛油果、宁洱的薄壳山核桃和景谷的西番莲等绿色生态产品,并依托商品交易平台和产业化经营方式带动区域生态产业蓬勃发展,从而达到实现生态价值货币化、市场化转变的目的,实现生态价值和商品价值的统一。

标识化是生态商品价值实现的主要方式。在市场经济体系中,要充分利用有机标志或绿色标识等市场工具,凸显生态产品中蕴含的生态元素,通过提高生态商品的价格来实现良好生态的经济价值,完成从生态产品到生态商品的转变。以有机农产品为例,由于农户生产非规模化、非标准化限制,有机农产品市场存在显著的信息不对称问题,一方面消费者对有机农产品具有旺盛的市场需求,但另一方面很多有机农产品缺乏有机或绿色的标识化论证,导致部分有机农产品价格难以充分体现其生态价值。研究表明,对于经过认证的有机食品和绿色食品,消费者愿意支付更高的价格[9],这种溢价激励还可以促使农户更好地重视生态环境保护,在生产过程中采取更多生态友好的生产方式,形成生态供给的正反馈机制[10]。

产业化是提高生态商品价值的关键手段。以支撑农村生态经济发展的个体农户和农家乐为例,如果没有有效的整合组织,分散供给的有机农产品与生态旅游服务的数量和质量都难以保障,零散的销售渠道也限制了商品的市场推广,缺乏规模化、规范化经营以及市场信息不对称等导致了生态商品生产和经营困境。为最大化生态商品的市场价值,需要整合供给主体、规范运营管理、拓宽销售渠道、提高议价能力,产业化是其经营的必由之路。建议推广“电商+公司+基地+合作社+农户”的综合运行模式。首先,公司以合作社为媒介,对原本零散的农户进行整合和规范管理,并通过股权分红和绩效工资激励其生产行为;其次,公司运作下的基地生产采用规模化和标准化经营,提高生产效率,保障优质生态农产品和旅游服务的稳定供给,提高生态商品的市场竞争力;最后,通过电子商务销售模式拓宽生态商品的销售渠道、加快商品流通,不断扩大生态商品市场,最终实现生态商品的产业化经营。

2.4 创建市场创建市场主要是指将生态要素人为设计为市场交易对象,通过市场机制识别生态服务的供给者与需求者,进而实现生态正外部性的内部化。具有生态正外部性的生态要素市场的运行机制,类似于经典的排污权市场交易。

由于具有非排他性、非竞争性和难以界定自然受益主体等特征,生态要素本身难以作为商品直接进入市场,而是需要通过政府管控或设定限额等方式,创造对生态要素的交易需求,从而引导和激励相关主体对指标限额进行交易。美国湿地缓解银行是发达国家对构建生态要素市场的有益探索,其核心是通过立法明确湿地资源“零净损失”的管理目标和严格的政府管控机制,创造湿地供给与需求的交易机制,最终出现大量湿地面积供给的状况,极大地改善了自然生态环境,也满足了相关经济建设对湿地占有的需求。

本质上讲,生态要素市场是政府为实现区域生态环境改善目标,人为设计的以生态要素为交易对象的虚拟市场,交易双方可以是不同地区政府或企业、个人。诸如湿地保护者和占用者对湿地指标的交易,流域上下游之间的水权交易,地区之间的森林覆盖率交易,以及碳总量控制或碳中和目标下的碳汇交易等,都可以基于生态要素市场来实现。这种生态要素市场的建立,必须充分发挥政府的监管作用:清晰的生态权属和法定的许可证制度是生态要素市场能够成功的前提,交易规则的制定以及履约情况的监管也决定了其运行效果。在创建生态要素市场的过程中,还应充分发挥第三方评估与交易平台的作用。

2.5 公益志愿除了政府和市场,社会公众也是推进生态正外部性内部化的重要力量。随着经济社会发展和公众环保意识的增强,一些群体和个人出于对生态系统和人类福祉的关注以及对自我实现需要的满足,主动致力于保护和修复自然生态系统。在这个过程中,除了部分志愿者的自愿行为之外,绿色公益基金和生态公益组织等非营利性组织发挥了重要作用,在一定程度上分担了政府的生态环境保护压力。例如,阿拉善SEE基金会作为我国本土最大的生态环境公益基金会,已经成立了12个地方项目中心,累计投入环保资金超过3.5亿元。此外,支付宝创建的蚂蚁森林项目也是一项重要的生态公益活动,在阿拉善、鄂尔多斯、通辽、兰州等土地荒漠化严重地区种植面积达140万亩①。

① 亩:中国市制土地面积单位,一亩≈ 666.67平方米。

随着人们对生态公益活动的关注,生态环境保护的公益基金与志愿者活动越来越多,需要进一步规范绿色公益基金和生态公益组织的运行模式,发挥政府监管和公众监督作用,协调好绿色公益基金和生态公益组织与政府相关部门之间的关系,形成互补优势与合力,推进生态保护问题的解决。

3 生态正外部性的价值确定在不同内部化途径下,生态正外部性的价值确定方式不同,因而其生态价值实现程度也有所差异。概括而言,生态正外部性主要有三种价值确定方式,分别是市场机制下由供需关系决定的生态要素直接价格,包含于生态商品之中的生态要素产出份额,以及基于保护成本或发展机会的横向生态补偿协商定价。

3.1 生态要素直接价格:供需关系决定在创建的生态要素市场中,生态要素的价格与普通经济商品一样,随市场中的供需关系变化而波动:需求大于供给则价格上涨,供给大于需求则价格回落,最终的成交价格应该与生态要素供给的边际成本和需求的边际收益相匹配。以欧盟碳价为例,2008年全球金融危机导致实体经济受到直接冲击,企业产出减少使得碳排放权供大于需,最终出现碳市场交易量萎缩、碳价大幅降低的现象,碳价的市场波动从波峰的大约30美元/吨降低到几美元/吨[11];而当国际天然气价格提升时,人们会转而使用价格更为低廉的煤炭,使得煤炭使用量和碳排放需求增大,从而导致碳价持续上升[12]。

值得关注的是,由于生态要素市场本质上是一种政府监管驱动下的市场,因而政府在市场创建和监管过程中的行为也会对价格变化产生驱动。当政府投放市场的生态要素供给数量较少时,严格管控下的旺盛市场需求将导致较高的生态要素市场成交价格,这也意味着生态服务价值的经济实现程度较大。为协调地区之间生态保护与经济发展之间的平衡,政府应当根据不同地区的经济发展水平与生态资源禀赋,合理设置生态要素的总量管控和初始配额,实现保护者与受益者之间的和谐发展,并探索完善的价格稳定机制,保障生态要素市场正常运行和发展。

3.2 生态要素间接价格:包含于生态商品之中生态商品的价格与生态要素的价格决定机制类似,完全由市场的供需关系所决定。市场中生态商品的价格受到消费者的收入水平、环保意识以及产品认证情况和品牌效应等因素影响[13, 14]。一般而言,随着经济发展与收入水平的提高,市场机制决定的生态商品价格也会逐步提高。

然而,生态商品的市场价格并非完全等同于其生态正外部性价值,后者包含在商品的总价值之中。作为一种商品,生态商品的生产过程除了独特的生态价值投入之外,还需要传统的资本、技术和劳动力等要素的共同参与。因此,生态正外部性价值并不等同于出售生态商品的净收益,而是取决于生态商品中生态要素的贡献或生态投入的边际产出,需要科学地剥离总收益中的资本、劳动力等生产要素的收益份额,因而确定过程比较复杂,尤其是当生态保护主体与受益于生态保护而进行生态产品生产的主体不一致的时候。

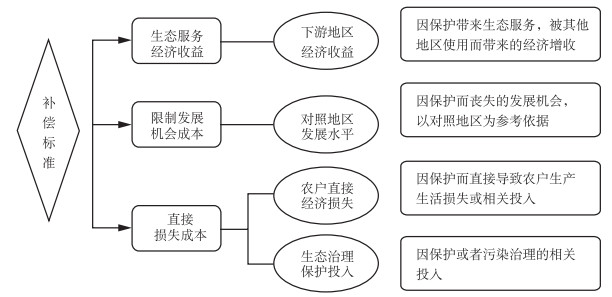

3.3 协议生态补偿标准:基于成本与收益成本与收益是产品投入和产出的两个方面。由于空间正外部性的客观存在,一般情况下生态的投入成本和产出收益体现在不同主体之上。理论上,生态服务的价格应在受偿者提供生态服务所付出的经济成本与受益者享受生态服务所产生的经济收益之间。以流域上下游地区间的协议补偿标准为例:基于成本的生态补偿,主要考虑上游地区采取污染治理与生态保护或修复等活动而投入的各种资源,主要包括直接投入或间接带来的损失;而基于收益的生态补偿,则主要考虑下游地区由于使用上游地区生态服务供给而带来的经济收益增量(图 3)。

|

图 3 基于成本和收益的协议补偿标准 |

在现实中,虽然流域生态补偿标准由上游与下游双方协商而定,但较多采用基于保护成本的最低标准作为参考依据,或者根据下游地区的财力采取略高于受偿者生态治理和直接损失的成本作为协议补偿的参考依据。但对于受偿者而言,其为下游提供生态服务的损失不仅仅在于直接成本,更在于对应有发展机会的放弃。在上游相对贫穷地区面临严格出水断面浓度标准的情形下,基于直接成本的生态补偿标准,不足以补偿上游地区的发展损失,即包括经济增长、税收收入、土地增值乃至社会就业等方面的代价。因而以最低标准进行生态补偿,不仅不利于主体间生态补偿协议的可持续实施,同时也会进一步加深区域间发展不平衡的矛盾。基于发展机会成本的生态补偿,主要考虑上游地区因生态保护而放弃部分经济发展机会的代价,可以通过设定不同的发展情景与对照地区进行比较而估算由于限制发展而带来的额外经济损失。只有综合考虑正外部性的生产和受益主体双方的机会成本与经济收益,对生态服务的供给成本与经济收益进行合理分担与分享,才有利于上游地区生态系统服务的持续稳定供给。

4 基于主体内部化的机制创新 4.1 生态补偿及其产权配置明晰的初始产权配置是基于市场协商手段解决生态正外部性的前提。欧美等发达国家通过给予经济补偿的形式来激励受偿主体提供具有正外部性的生态产品服务。如法国依云瓶装水公司为保护水源地水质与周边农民签订协议,协议约定农民采取更为环保和良性的生产耕作方式;美国纽约市曾与水源地居民签订协议,每年向不破坏水源水质的奶农和森林经营者提供补偿金。在上述两则案例中,无论是法国依云水厂周边的农民,还是美国纽约水源地的奶农和森林经营者,都拥有清晰的土地等相关产权,因此依云水厂和纽约的用水者需要向前者支付费用来换取他们的护水行为。

根据科斯定理,只要产权明确,且交易成本为零或很小,则无论将初始产权赋予谁,市场均衡的最终结果都是有效率的。科斯认为产权明晰是实现社会整体最优的必须制度安排,但没有对产权初始配置带来的社会公平问题进行讨论。如何在社会公平目标下完成产权初始配置,是我国现阶段生态补偿中需要面对的关键问题。以当前推行的跨界流域横向生态补偿机制为例,一般情况下规定,如果跨界断面水质达到考核标准,则下游地区拨付上游地区补偿资金;反之,则由上游向下游缴纳生态补偿款。如果借用“产权”角度来看,在某种意义上第一种情形相当于将河流的相关“产权”归属于上游地区,而在第二种情形下河流的相关“产权”则相当于归属于下游地区。这种“产权漂移”的生态补偿制度安排,距离实现市场资源的有效配置距离还很远,本质上更多体现出的是一种上游与下游之间关于生态保护工作成效的激励。面对产权共有或者相关产权难以界定清晰的情况下,保护与收益的利益双方应基于“效率优先,兼顾公平”的原则进行友好协商,以期在实现生态经济效益最大化的前提下公平合理地分配合作盈余。

4.2 主体内部化:化解外部性的机制创新通常而言,收益内部化是解决正外部性问题的主要举措。以生态商品为例,常规解决思路是将其中的生态部分收益剥离出来,交付给生态保护行为主体。但在产权难以明晰的背景下,保护主体和收益主体对保护成本与经济收益的分配问题容易产生纠纷,对经济收益中的多大比例用于“反哺”生态保护难以形成共识,这无疑会增加市场交易成本,甚至阻碍交易的进行。

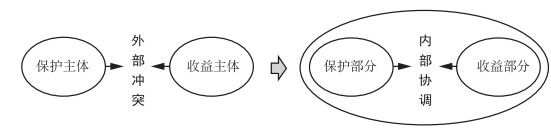

将保护主体与收益主体整合为同一个利益主体的主体内部化机制是化解外部性问题的根本手段。如此,两个单独的利益主体变为一个利益共同体,这样相对复杂的外部主体间生态补偿问题随之变为一个企业或地区内部的资源配置问题。例如,生态补偿标准的艰难协商可能变为企业或区域内部的生态保护投资规模或比例问题(图 4)。

|

图 4 主体内部化示意图 |

对于市场主体之间,主体内部化可以采用EOD(Ecology-Oriented Development)模式,将污染治理或生态保护项目与地产、旅游、康养等商业项目进行绑定,或将前者变成后者的组成部分。这样,一方面可以充分发挥生态保护带来的土地和服务增值,另一方面以地产或商业收益用于生态修复或污染治理,可以解决部分地区生态保护资金投入不足的问题。对于地区主体之间,主体内部化可以尝试构建流域、区域范围内的经济—生态共同体,在流域上下游等生态保护地区与获益地区之间建立经济合作、生态共建和成果共享框架,统筹考虑上下游之间的生态环境保护与经济发展,从整体上进行资源优化配置,进而实现地区之间经济与生态的双赢。

建立保护与收益主体内部化的新机制,将改变传统的消极生态保护或污染治理理念,这种新机制体现出优良生态环境的自然资本属性。投入多少资源用于生态环境保护不再是成本和负担,而是一种经济投资和再生产行为,生态环境保护成为区域或企业内部的一种积极的经济投资行为,更多的生态环境保护意味着带来更多的经济收益。

5 结语现阶段,随着经济发展水平的提高与国家倡导的“两山”理念逐渐深化,生态产品的价值实现及其背后的理论问题成为各界关注的热点。生态正外部性内部化是实现生态服务价值的重要思路,比较传统的污染负外部性内部化手段,可以通过中央或上级政府购买、不同政府之间的协议补偿、生态商品与生态产业发展、创建生态要素市场等主要途径来实现生态价值。基于“谁收益,谁付费”的原则,生态正外部性的价值可以通过生态要素的直接市场、包含于生态商品的间接价值以及基于成本—收益的生态补偿标准来确定。现有的流域生态补偿标准多基于上游地区的保护成本而考虑,这种较低的生态补偿标准不利于调动上游地区生态保护的积极性,应将上游地区因生态保护而导致的发展机会损失作为生态补偿标准的参考依据。最后,在收益内部化的基础上探讨主体内部化机制,通过保护主体与收益主体绑定的以生态环境为导向的开发模式或开展不同区域之间的生态保护与经济发展合作,可以从根本上解决保护与收益主体分离带来的一系列生态保护与经济发展的冲突问题。

| [1] |

欧阳志云, 王如松, 赵景柱. 生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J]. 应用生态学报, 1999, 10(5): 635-639. |

| [2] |

COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253-260. |

| [3] |

Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being:Summary for Decision Makers[M]. Washington, DC: Island Press, 2005.

|

| [4] |

刘洋, 毕军, 吕建树. 生态系统服务分类综述与流域尺度重分类研究[J]. 资源科学, 2019, 41(7): 1189-1200. |

| [5] |

韩占兵. 消费者对有机农产品的支付意愿研究——以北京、武汉市城镇消费者为研究对象[J]. 农业经济与管理, 2013(4): 79-88. |

| [6] |

李攀艺, 胡丹, 曹奥臣. 我国城市房价与空气质量关系研究——基于139个城市经验证据的分析[J]. 价格理论与实践, 2020(6): 166-169. |

| [7] |

曾贤刚, 虞慧怡, 谢芳. 生态产品的概念、分类及其市场化供给机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(7): 12-17. |

| [8] |

姚瑞华, 李赞, 孙宏亮, 等. 全流域多方位生态补偿政策为长江保护修复攻坚战提供保障——《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》解读[J]. 环境保护, 2018, 46(9): 18-21. |

| [9] |

余建斌. 消费者对不同认证农产品的支付意愿及其影响因素实证分析——基于广州市消费者的调查[J]. 消费经济, 2012, 28(6): 90-94. |

| [10] |

李晗, 陆迁. 产品质量认证能否提高农户技术效率——基于山东、河北典型蔬菜种植区的证据[J]. 中国农村经济, 2020(5): 128-144. |

| [11] |

ZHU B Z, MA S J, XIE R, et al. Hilbert spectra and empirical mode decomposition:a multiscale event analysis method to detect the impact of economic crises on the European carbon market[J]. Computational economics, 2018, 52(1): 105-121. |

| [12] |

易兰, 杨历, 李朝鹏, 等. 欧盟碳价影响因素研究及其对中国的启示[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(6): 42-48. |

| [13] |

余涛, 胡娟, 蔡银莺, 等. 市场主体对环境友好型农产品的供需意愿及影响因素——基于武汉市市民和农民的调研[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(2): 450-456. |

| [14] |

韩占兵. 城镇消费者对有机农产品的购买意愿分析——以有机大米消费为研究对象[J]. 经济与管理, 2013, 27(7): 40-45. |

2020, Vol. 12

2020, Vol. 12