2. 世界水谷与水生态文明协同创新中心, 江苏南京 211100;

3. 江苏省决策咨询基地(企业国际化发展), 江苏南京 211100;

4. 常州工学院, 江苏常州 213032

2. Collaborative Innovation Center of World Water Valley and Aquatic Ecology Civilization, Nanjing 211100, China;

3. Decision Consulting Research Base of Jiangsu(International Development of Enterprise), Nanjing 211100, China;

4. Changzhou Institute of Technology, Changzhou 213032, China

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,其中,水生态文明是生态文明的重要组成部分[1]。随着党的十九大报告中作出“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”的重要指示,水生态文明建设进入了深化体制改革的新时期。

河(湖)长制因其根植中国国情,创造性地将环境目标责任制与党、政首长负责制在河湖治理领域有机结合,有效破解了长期困扰中国的“多龙治水”难题,是推进水生态文明建设的有力抓手[2]。但是,从河(湖)长制提出以来,学界都对其“人治化”“运动式”“功能泛化”的特征存在担忧[3],对其能否长效助力水生态文明建设存在质疑。实践中则囿于上下级责任推诿、跨部门协调困难、治理效果遭遇瓶颈等现实问题[4],对发展方向和工作重点存在疑惑。究其原因,未能厘清河(湖)长制推进水生态文明建设的战略路径,是现阶段理论界和实务界共有的难题。由此,本研究在剖析河(湖)长制和水生态文明建设内涵的基础上,结合日本琵琶湖—淀川流域治理体制改革的实践经验,以中央相关政策文件为指引,提出河(湖)长制推进水生态文明建设的战略路径,为实践奠定理论基础。

1 概念内涵及分析框架 1.1 河(湖)长制的概念内涵《关于全面推行河长制的意见》以及《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》中对河(湖)长制内涵进行了首次界定:“河(湖)长制指各地依据现行法律法规,坚持问题导向,落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。”以此为基础,学界出现了截然相反的两种声音:一种认为河(湖)长制成果显著,具有管理模式层级化、属地化等优势,从根本上解决了中国河湖治理体制长久以来的多种问题[5-7];另一种却认为河(湖)长制是“一个有效而非长效的制度设置”,对其贴上了“过渡的”“应激的” “人治的”等标签,认为其与法制社会的基本要求并不相符[8-10]。事实上,作为一种跨域河流治理的重要实践,单纯的肯定和否定都不足以说明河(湖)长制的复杂特征[11]。现有研究识别出河(湖)长制的三个主要特征:其一,高位推动,即通过管理职责充分落实到区域党政“一把手”,借助河(湖)长的“领导关注”获得充足的治水资源和高效的执行力[12];其二,多部门联动和多主体参与,即通过河(湖)长承担“组织领导相应河湖的管理和保护工作”责任,成为协调各涉水部门和动员社会各界力量协同参与流域联防、联控、联治的重要平台[13];其三,治水传统的回归,河(湖)长是中国传统水文化的代表,通过河(湖)长制开展河湖治理是对中华民族千年治水历史的传承[14]。基于前人的研究成果,本研究认为河(湖)长制是根植于中国制度文化背景下,以落实各级行政、党政首长河(湖)管理责任为基础的,借助治理理念创新、法律法规创新、管理模式创新等不断改革发展,推动所有利益相关者共建河湖生态与经济社会间良性互动治理系统的体制改革实践。

1.2 河(湖)长制推进水生态文明建设战略路径的分析框架自《水利部关于加快推进水生态文明建设工作的意见》正式印发以来,水生态文明被认为是根据人类遵循人水和谐理念,以实现水资源可持续利用,支撑经济社会和谐发展,保障生态系统良性循环为主题的人水和谐文化伦理形态[15]。主要包括两大特性:一是战略性。水生态文明建设沿承生态文明建设的战略导向,以生态、社会、经济协同可持续发展为终极目标。而实现这一目标的过程无法一蹴而就,需要经由多个非连续进程实现阶梯式发展,并且在各个建设阶段呈现出具有差异的工作内容与重点[16]。二是系统性。一方面,全民参与是生态文明建设的题中之义,需要各利益相关者相互作用、共同推进,从而形成多个相互依存的生存循环、相互协同“融入”构成系统[17];另一方面,生态文明建设可以被视为由指导思想、核心主体、工作对象、关键要素、治理模式和工作重点等多项内容组成的复合系统,通过各项工作全面开展系统的推进生态文明建设[18]。

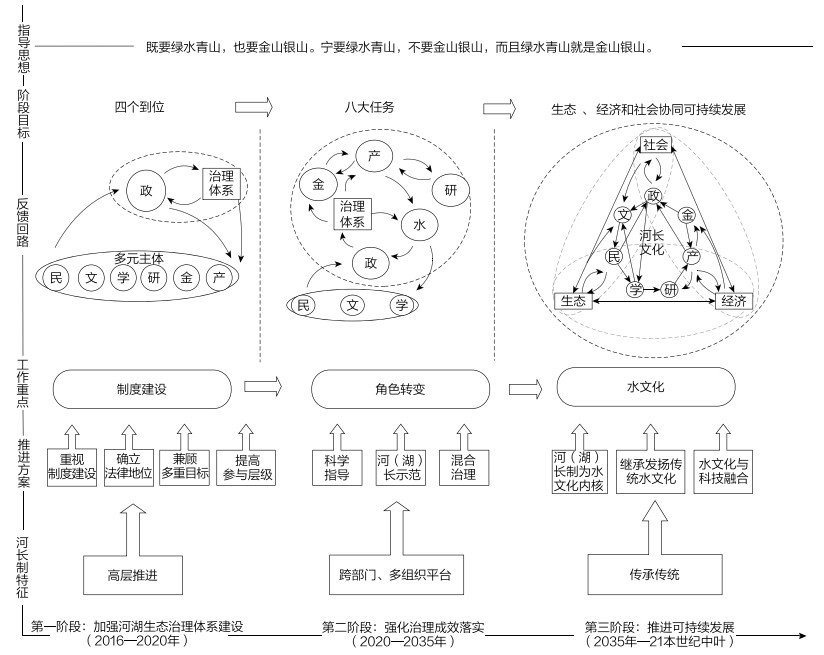

基于制度嵌套理论,河(湖)长制推进水生态文明建设本质上是将中观的河湖治理体制改革嵌套于宏观的水生态文明建设中,通过河(湖)长制度所具有的体制优势驱动河湖治理工作以实现水生态文明战略性和系统性要求。由此,河(湖)长制推进水生态文明建设的战略路径是,以生态—经济—社会可持续发展为终极目标,以河(湖)长制为体制驱动力,在多个发展阶段,基于适配的治理内容推进政、产、学、研、金、文、民多元主体①相互作用,从而全面、系统地开展河湖治理攻关活动。

① 政指政府,产指产业(企业),学指学校(高校),研指研究院所,金指金融机构(银行),文指文化机构(媒体),民指民众。

2 典型案例:日本琵琶湖—淀川流域治理体制改革 2.1 案例背景琵琶湖—淀川流域水资源问题始于20世纪60年代日本经济高速增长时期,粗放型发展将工业污染物、生活废物无节制地排入湖内使得湖水严重富营养化,造成了琵琶湖20世纪70年代爆发大规模的红藻生态危机。1972年日本政府开始实施琵琶湖—淀川流域综合治理计划。经过多年努力,琵琶湖于2007年被国际湖泊委员会(ILEC)评为世界上水质最干净、景色最美丽的湖泊之一,被收入《国际重要湿地名录》[19]。琵琶湖—淀川流域从各种水问题频发到治理和谐是日本水生态治理体制改革推进河湖治理经验的缩影。虽然琵琶湖—淀川流域综合治理在我国并非完全适用,但是其推行的高层政府主导、跨部门协作治理、全民参与等体制改革措施与河(湖)长制改革目标有异曲同工之妙[20]。由此,通过提炼琵琶湖—淀川流域河湖治理体制改革的工作重点等成功经验,可以为中国河(湖)长制推进水生态文明建设战略路径设计提供借鉴。

2.2 治理历程 2.2.1 第一阶段(1972—1997年)琵琶湖—淀川流域综合治理的第一阶段是从1972年日本政府制定并开始实施“琵琶湖综合开发计划”到1997年琵琶湖大规模综合调查与计划[21]。在工作初期,主管部门便提出了“综合开发,兼顾经济”的指导思想。然而,尽管政府投入了巨额资金,但由于体制与机制不健全,治理工作效率低下,部门间不协调、推诿、不作为等一系列问题频发[22]。由此,相关各级政府逐渐意识到加强治理体系建设的重要性,首先国家层面通过修订《河川法》,设立县市镇村联络会议制度, 使政府对流域水资源能够实现统一管理、统一规划、统一实施[23];其次出台了大量配套的法律法规,如在1990年的水污染控制法修正案中,明确中央政府与当地政府具有控制本地污水的特别责任,并在此基础上制定了具有操作性的细化指标;同时,为更有效地推进体系建设,政府积极引导流域的企业、民众、媒体等主体参与治理体系建设,如居民反馈生活排污指标过于严格,政府由此加入了建设生活用水集中处理公共设施的计划。这一系列措施帮助流域初步建立起可强制实施的规则、奖励和惩罚共存的措施、教育和公众参与共举的治理体系[24],特别构成了以《河川法》等国家法律为指引、以《琵琶湖综合开发特别措施法》等流域法规为主体,以《滋贺县公害防止条例》等地方条例为抓手的多层级、多目标、刚性不一的制度框架。事实上,琵琶湖—淀川流域治理并未完成所有的改善目标,水污染和水环境退化等问题仍旧严峻[25],但是因重视治理体系建设并建立起完整的制度架构,为后续实施奠定了良好基础。

2.2.2 第二阶段(1997—2020年)1997年起,日本政府对琵琶湖—淀川流域实施了为期两年的大规模综合调查与计划,决定将工作的重心放在治理落地上来,进而以“交给下一代一个健全的琵琶湖”为指导,制定了为期20年分为两期(第1期为1999—2010年,第2期为2010—2020年)的琵琶湖综合保全整备规划,即“母亲湖21世纪规划”,包括:第1期恢复水的自然功能和规划,第2期的加强水的经济及社会功能。

在恢复水的自然功能阶段,政府仍旧是治理的核心并通过立法引导多主体的共同参与,如在1997年《河川法》的修订中,增加了有关主体参与管理的内容,设立了共同参与的河流治理委员会;其次,加强环保产业为政府提供水资源治理服务来强化市场功能,提高政府水资源治理质量,同时政府对其进行监察,确保严格遵守滋贺县标准,并为污水处理行业提供行政指引;最后,通过建立专门委员会、举行联席会议、保护活动及落实反馈渠道等方式有效促进信息透明和利益相关者的角色转变。政府以自身信用为背书重点发挥协调者的作用为流域内各方利益相关者提供协调利益冲突的一个解决平台和沟通网络。

经过上述努力,截至2006年琵琶湖—淀川流域治理已成效显著,水质明显好转,“母亲湖21世纪规划”进入二期阶段。这一阶段进一步针对经济、社会与生态不协调问题展开工作,旨在加强水环境的经济和社会功能,以理顺发展关系推动社会和经济绿色转型,从而提出了修复“生活与湖泊的关系”的湖泊治理新目标[26]。这一时期治理工作突破了资金和知识两个瓶颈:首先,将多种利益相关者的金融资源进行整合,设立了琵琶湖管理和研究基金等;其次,国立环境研究所、滋贺县琵琶湖环境研究所等研究机构对琵琶湖—淀川流域开展了大量基础和应用研究,为琵琶湖的保护管理提供了理论依据与技术指导。

2.2.3 第三阶段(2020—2050年)琵琶湖—淀川流域综合治理第三阶段工作计划于2020年展开,旨在以“共感、共存、共有”为指导思想推进治理成果的长效化,实现流域内经济、社会、生态三者的可持续发展。虽然琵琶湖—淀川流域第三阶段治理工作并未全面实施,还不能从其治理结果判断成效,但就目前情况来看,已经营造出的“亲水”氛围在文化传承与创新两方面奠定了河湖治理长效化基础。具体而言,首先,政府、NGO、民众等持续发起环境保护活动,在流域内营造“亲水”氛围,通过建设琵琶湖自然博物馆等公共文化设施将治理历程沉淀,以“共感、共存、共有”的发展理念升华流域文化;其次,加强学校与企业及其他利益相关者的联系,通过培训加强理念和技能在代内的推广与传播,同时学校、教育部门进一步发挥教育在代际的传承作用,重视下一代的交流教育和公共意识培养;再次,借助琵琶湖治理经验与文化号召力建立起更广泛的全球网络,设立生态琵琶湖奖、与国际组织合作等方式,加强交流并增强影响力;最后,通过制定柔性计划、全面监测治理成果、组建琵琶湖综合养护计划指导小组委员会和民间滋贺县环境保护协会等措施弥补文化功能,从而升华治理成效。

日本琵琶湖—淀川流域综合治理通过三个阶段的不懈努力,促使琵琶湖从生态凋敝、治理混乱转变为拥有世界最优水质和先进治理体系的流域之一,其改革工作内容见表 1。

| 表 1 日本琵琶湖—淀川流域治理不同阶段改革工作内容 |

日本琵琶湖—淀川流域治理工作为我国河(湖)长制推进水生态文明建设提供了经验借鉴。在此基础上,结合已出台的相关政策、法规与规划,本文进一步提出河(湖)长制推进水生态文明建设的战略路径(图 1),并针对每个阶段的工作重点提出河(湖)长制实施的建议。

|

图 1 河(湖)长制推进水生态文明建设的战略路径 |

由日本的经验可知,琵琶湖—淀川流域治理在第一阶段初期由于更关注显性的治理成效而忽视了治理体系建设,致使在投入大量治理资源后水问题仍然反复恶化。基于此,我国河(湖)长制推进水生态文明建设第一阶段的首要重心应当放在由组织体系、制度体系、评价体系、保障体系等共同组成的河湖治理体系的建设上。表现为,以政府为主导,以流域治理体系建设为主要工作对象,重点落在多层次制度设计之上。通过“政府→治理体系→政府”的“治理体系构建回路”,促进有针对性的制度和政策出台;通过“政府→治理体系→多元主体→政府”的“治理体系优化回路”形成多元主体的积极反馈,以解决治理体系建设中的切实问题,从而为治理工作的实施奠定基础。

具体而言,遵循《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中对2020年生态文明重大制度基本确立的重要指示,在习总书记“绿水青山就是金山银山”的思想统领下,以经济发展和生态建设和谐统一为指引,以《关于全面推行河(湖)长制的意见》中“四个到位”为目标,做到工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查考核评估到位;以《生态文明体制改革总体方案》中水资源资产产权制度、河湖空间开发保护制度、空间规划体系、水资源总量管理和全面节约制度、水资源有偿使用和生态补偿制度、水环境治理体系、水环境治理和生态保护市场体系、水生态文明绩效评价考核、责任追究制度体系以及生态产品价值实现机制等机制创新组成的河(湖)治理体系为工作对象,以河(湖)长为首的各级人民政府为核心主体,以法规建设、政策指引和科学规划等制度建设为抓手,在理顺《水污染防治行动计划》《最严格水资源管理制度考核》《水资源保护规划(2016—2030年)》等现行河湖治理政策法规基础上进一步加强体制建设、落实和监督,同时号召各利益相关主体积极参与到组织体系、制度体系、责任体系的建设过程中,最终以落实“四个到位”要求、搭建起较为完善的水生态文明治理体系为阶段性成果。为加强河(湖)长制高层推进以制度建设为抓手的治理体系建设,应进一步重视如下工作:

第一,党政首长负责是河(湖)长制优势的核心,需要通过制度法律加以确定。虽然现阶段在国家层面,已于《中华人民共和国水污染防治法》中确立了河(湖)长的法律地位,但是在具体的权责划分、省(区、市)市县乡制度建设等方面还需要进一步深化,特别是对防止权力滥用和责任过度集中更需要制度创新加以规范和指导。

第二,遵循“不简单以GDP论英雄”的绿色发展原则,并进一步落实“不简单以生态达标论英雄”的考核标准。明确治理体系建设阶段的重心不是显性的河湖治理成效,而是隐性的治理制度、政策和规划的有效建立,避免河(湖)长制推行的短视效应。

第三,突出“河(湖)长”在经济和生态双重领导的作用,加强发展与保护不同目标制度建设的有效平衡与协调。对于复杂的治理问题应以河(湖)长为核心,制定战略性的专项规划,以推进河(湖)长制与其他现行制度的有效对接。

第四,提高多主体参与层级。以高级别河(湖)长听证会等为形式,广泛吸纳各利益相关群体代表对制度问题进行反馈,通过加强反馈来预防制度建设不完善导致的系统性问题。

3.2 第二阶段:强化治理成效落实(2020—2035年)日本琵琶湖—淀川流域治理的第二阶段成功实现了体系建设指导工程项目、基础设施等治理工作的落地,从而高质量地完成了其治理目标。对于我国而言,第二阶段的治理目标应当是落实治理成效,旨在通过恢复水质实现河湖与人的和谐共生。以党的十九大报告中“到2035年生态环境根本好转、美丽中国基本实现”为目标,以“两山理论”为主导思想,遵循水总量、水效率和水功能区水质达标率“三条红线”的基本要求,攻克包括水资源管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖资源保护、河湖执法监督、河湖长效管护、河湖综合功能等八大方面的复杂水问题。针对这一系列复杂目标,河(湖)长在本阶段将不再作为“交办”主体开展工作,而应承担监督和协调的重任,重点成为搭建治理平台的黏合剂。推进产业、科研机构及高校发挥各自主体作用,将服务、技术和资本等要素注入进河(湖)长制工作领域,通过市场与科层共同加强执行力、效率并降低成本,通过科层与网络共同监督治理效果,逐步构建出“政、产、民、文、学”监督驱动、“政、金、产、政”工程项目驱动、“政、研、学、产”科技驱动和“产、研、金”经济转型驱动等多种驱动回路共同推进,最终保证“八大任务”落到实处。利用好河(湖)长制跨部门、多主体协调平台的作用,通过促进治理角色转变加强治理成效落地,需要做到如下要点:

第一,重视科学原理研究,为角色转型奠定科学基础。效仿日本设立专项科学研究基金,以河(湖)长制的高规格河湖自然科学研究并推进社会软科学原理的挖掘,厘清河湖自然与社会间的复杂关系,从而帮助河(湖)长决策。

第二,河(湖)长引领转型,产生示范效应。以河(湖)长为起点,以“放管服”为手段,在不同建设阶段逐步释放河湖治理“权责利”,消解“人治”局限和政治傲慢,帮助河(湖)长从“交办”到“督办、协办”再到“引领”的“三级跳”,带动其他主体顺利转型。

第三,运用混合治理推进利益相关者角色良性转变。首先,强化河(湖)长作为协调多方关系平台的角色定位,明确优化规则、平衡关系、决策仲裁等工作内容。其次,形成市场机制,以河(湖)长的行政监管为基础,政治信用为背书,引入多种资本设立河(湖)治理基金,并由此推进水权市场、排污权市场、生态补偿市场等多类市场的并行建设。再次,优化科层体制,打通上下级直管、同级协商的行政管理通道,减少科层管理层级,加强跨区域跨部门联动,提升管理效率。最后,搭建治理网络,设立高级别联席会议,通过利益相关者间的沟通交流,缓解角色转变产生的信息不对称,有效降低治理成本和提升监管范围。

3.3 第三阶段:推进可持续发展(2035年—21世纪中叶)琵琶湖—淀川流域治理的第三阶段围绕治理成果长效化展开,重视社会主体的广泛参与,以非工程措施为工作特征,旨在形成人与自然共存、共有的和谐局面。第三阶段的中国仍需坚持以“两山理论”为指导思想,以实现生态、经济和社会协同可持续发展为目标,包括坚持建设资源节约型、环境友好型的“两型”社会,落实社会与生态的同步发展;坚持绿色经济、循环经济的有效落实,促进生态和经济的相互促进;坚持《中国制造2025》纲领和创新型社会,铺平建设生态文明背景下的社会和经济共同进步的前行路径。在此基础上,河(湖)长制不再只是一种制度创新更是绿色发展文化风貌的实际表现,“政、产、学、研、金、文、民”多主体以河(湖)长为中心,科学技术与法律制度以和谐水文化为统领,在以“德治”为核心的多中心治理模式下,形成绿色发展方式、绿色生活方式和环境公民社会,不断向建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标迈进。该阶段工作将以“非工程性措施”为治理手段,呼唤全社会的自觉参与,形成多中心、自组织的治理结构,表现为鼓励民众义务保护水源,学校和科研院所加强教育与研究提高社会水保水平,资本大量流向绿色环保领域,产业绿色转型加强水保能力,媒体积极宣传水文化,政府为保障治理成效提供多种支撑,从而形成如下反馈回路:其一,以政府和民众为核心,以文化和教育为支撑,形成“政→学→文→民→政”的政府推动、教育培养、文化传播、民众监督的“生活环境主义回路”;其二,以政府、产业、学校为核心,形成“政→研、学→产→政”的政府指引、研学创新、产业主导、民众支持的“全球绿色领导力回路”;其三,经济、社会和生态三者在“亲水”文化的良好氛围中相互促进、相互支撑的稳定结构,进而构建出“生态→文→民→学→研→产→经济→金→产→政→社会→文→民→生态”的“可持续发展回路”。由于文化是协调复杂可持续发展问题的唯一介质[27],这一阶段的工作重点将承袭治水传统,全面重塑以河(湖)长为核心的社会水文化,为此应当致力于如下工作:

第一,塑造以河(湖)长制为内核的水文化。明确河(湖)长在河湖治理工作中的权威特征,增强河(湖)长公信力,以《水文化建设规划纲要(2011—2020年)》为指导,结合水利精神文明建设与水文化建设相关的工作,以展示各级河长的履职经历和感人故事等活动为方式,逐步将河(湖)长塑造成为具有时代精神的水文化符号。

第二,寻根溯源、继承发扬水文化传统。要求河(湖)长关注辖区内传统水文化的凝练与传承,发扬中国千年治水历程中迸发的无私奉献、以德治人、“天人合一”等哲学思想和民族精神,弘扬人与生态和谐相处的绿色生活方式和绿色发展方式,将水文化的复兴作为建设“美丽中国”的内在要求。

第三,推进水文化与科技的有机融合。要求河(湖)长以崇尚科学为基础创新水文化,以信息技术为手段传播水文化,以科学知识为武装践行水文化,帮助各利益相关者在水文化背景下,积极、高效、科学地参与河(湖)长制工作,推进可持续发展。

4 结论河(湖)长制作为生态治理体制创新的核心在于有效并长效推进水生态文明建设,为更好地理解这一问题,本文基于日本琵琶湖—淀川流域治理经验,结合国家的战略要求,提炼总结出河(湖)长制推进水生态文明建设战略路径的三个发展阶段,并由此提出聚焦制度建设、构建利益相关者角色转型机制和重塑社会水文化的政策建议,为河(湖)长制从“有名”向“有实”稳步前进提供理论支撑。同时,随着河(湖)长制的全面建立,湾长制、田长制等改革蓄势待发,河(湖)长制作为生态文明体制改革创新已成效初显,下一阶段可在本研究的基础上对如何预防权力滥用、跨流域协调管理等关键问题进行有针对性的探讨。

| [1] |

刘芳, 苗旺. 水生态文明建设系统要素的体系模型构建研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(5): 117-122. |

| [2] |

李轶. 河长制的历史沿革、功能变迁与发展保障[J]. 环境保护, 2017, 45(16): 7-10. |

| [3] |

陈涛. 治理机制泛化——河长制制度再生产的一个分析维度[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2019, 21(1): 97-103. |

| [4] |

张丛林, 张爽, 杨威杉, 等. 福建生态文明试验区全面推行河长制评估研究[J]. 中国环境管理, 2018, 10(3): 59-64. |

| [5] |

刘超, 吴加明. 纠缠于理想与现实之间的"河长"制:制度逻辑与现实困局[J]. 云南大学学报(法学版), 2012, 25(4): 39-44. |

| [6] |

杨华国. 浙江河长制的运作模式与制度逻辑[J]. 嘉兴学院学报, 2018, 30(1): 44-48. |

| [7] |

刘晓星, 陈乐. "河长制":破解中国水污染治理困局[J]. 环境保护, 2009(9): 14-16. |

| [8] |

沈满洪. 河长制的制度经济学分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1): 134-139. |

| [9] |

肖显静"河长制". :一个有效而非长效的制度设置[J]. 环境教育, 2009(5): 24-25. |

| [10] |

王书明, 蔡萌萌. 基于新制度经济学视角的"河长制"评析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(9): 8-13. |

| [11] |

周建国, 熊烨. "河长制":持续创新何以可能——基于政策文本和改革实践的双维度分析[J]. 江苏社会科学, 2017(4): 38-47. |

| [12] |

唐见, 曹慧群, 何小聪, 等. 河长制在促进完善流域生态补偿机制中的作用研究[J]. 中国环境管理, 2019, 11(1): 80-83. |

| [13] |

黎元生, 胡熠. 流域生态环境整体性治理的路径探析——基于河长制改革的视角[J]. 中国特色社会主义研究, 2017, 1(4): 73-77. |

| [14] |

邱志荣. 大禹是中国的第一代河长[J]. 中国三峡, 2018(12): 9-13. |

| [15] |

左其亭. 水生态文明建设几个关键问题探讨[J]. 中国水利, 2013(4): 1-3, 6-6. |

| [16] |

王金南, 蒋洪强, 何军, 等. 新时代中国特色社会主义生态文明建设的方略与任务[J]. 中国环境管理, 2017, 9(6): 9-12. |

| [17] |

杨加猛, 叶佳蓉, 王虹, 等. 生态文明建设中的利益相关者博弈研究[J]. 林业经济, 2018, 40(11): 9-14, 19-19. |

| [18] |

谷树忠, 胡咏君, 周洪. 生态文明建设的科学内涵与基本路径[J]. 资源科学, 2013, 35(1): 2-13. |

| [19] |

Lake Biwa Comprehensive Preservation Liaison Coordination Council. Lake Biwa Comprehensive Preservation Initiatives Bequeathing a Clean Lake Biwa to Future Generations-Seeking Harmonious Coexistence with the Lake's Ecosystem[J]. Tokyo:Lake Biwa Comprehensive Preservation Liaison Coordination Council, 2012, 2-2. |

| [20] |

张兴奇, 秋吉康弘, 黄贤金. 日本琵琶湖的保护管理模式及对江苏省湖泊保护管理的启示[J]. 资源科学, 2006, 28(6): 39-45. |

| [21] |

宗宮功. 琵琶湖[M]. 東京: 技報堂出版, 2000.

|

| [22] |

BAMBA Y. Integrated basin management in the Lake Biwa and Yodo River Basin[J]. Lakes & reservoirs research & management, 2011, 16(2): 149-152. |

| [23] |

董石桃, 艾云杰. 日本水资源管理的运行机制及其借鉴[J]. 中国行政管理, 2016(5): 146-151. |

| [24] |

ILEC.Managing Lakes and Their Basins for Sustainable Use: A Report for Lake Basin Managers and Stakeholders[R]. Kusatsu: ILEC Foundation, 2005.

|

| [25] |

NAKAMURA M. Lake Biwa:have sustainable development objectives been met?[J]. Lakes & reservoirs research & management, 1995, 1(1): 3-29. |

| [26] |

杨平. 人与自然关系的修复——日本琵琶湖治理与生活环境主义的应用[J]. 湖泊科学, 2014, 26(5): 807-812. |

| [27] |

王卓君, 唐玉青. 生态政治文化论——兼论与美丽中国的关系[J]. 南京社会科学, 2013(10): 54-61. |

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11