2. 清华大学环境学院, 北京 100084;

3. 山西省生态环境厅, 山西太原 030002

2. School of Environment, Tsinghua University, Beijing 10008, China;

3. Department of Ecology and Environment of Shanxi Province, Taiyuan 030002, China

中央生态环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和生态环境保护工作的重大制度创新。2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》(以下简称《规定》),首次以正式规章的形式明确了我国生态环境保护督察的制度框架、程序规范、权限责任等[1]。中央生态环境保护督察坚持以习近平生态文明思想为根本遵循,以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动经济高质量发展为重点,其力度之大、影响之广、效果之好,前所未有。

中央生态环境保护督察经历了从无到有、从试点探索到全面铺开的过程。自2015年底启动对河北省的督察试点以来,历时2年分4批实现了首轮对全国31个省(区、市)的督察全覆盖,同时还分2批完成了对全国20个省(区、市)“回头看”和专项督察。第一轮督察及“回头看”共推动解决群众身边的生态环境问题约15万个,向地方移交责任追究问题509个,问责干部4218人,有力地压实了各地生态环境保护工作责任。2019年7月,第二轮第一批对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省(市)和中国五矿集团、中国化工集团2家中央企业的生态环境保护督察全面开展。各省(区、市)也参照中央生态环境保护督察有关做法,开展了对所辖地市的省级生态环境保护督察,并取得一定成效[2]。

1 中央生态环境保护督察制度发展历程与基本特征 1.1 中央生态环境保护督察发展历程中央生态环境保护督察制度的出台,有着深厚的实践基础和紧迫的现实需求。一方面,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设和生态环境保护工作,将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,谋划开展了一系列根本性、长远性、开创性工作。但从总体上看,当前我国生态环境保护仍滞后于经济社会发展,环境污染依然严重,环境压力居高不下[3],亟需通过生态环境保护督察等强有力的手段来推动解决问题。另一方面,“各级党委和政府对本地区生态文明建设负总责”逐步形成共识,压实党政主要领导的主体责任势在必行。生态环境保护督察充分吸收从严治党背景下全面加强党内监督的成功经验,在机构人员、工作程序和责任处理上借鉴《中国共产党巡视工作条例》中对中央巡视组的有关规定,紧盯推动监督环保主体责任落实,形成了具有环保特色的生态环境保护督察模式。生态环境保护督察制度发展历程大致经历了督企为主、督政督企并举、党政同责等三个阶段[4]。

一是“督企为主”阶段(2014年之前)。从2002年开始,各级环保部门成立了环境监察部门等专门机构负责对排污企业的环境监管执法与监督检查。考虑到环境问题的跨区域性,2002—2008年,相继设立了华东、华南、西北、西南、东北、华北等六大督查中心,重点检查督促污染企业遵守环保政策法规、改正环境违法行为。按照行政区划层层设置的各级环境监察机构,与按照地理区划设置的六大区域督查中心共同构成了我国以“督企为主”为核心环境监管执法体系。

二是“督政督企并举”阶段(2014—2015年)。2014年底,原环境保护部印发《综合督查工作暂行办法》《环境保护部约谈暂行办法》等文件,在全国开展了以“督政督企并举,以督政为主”的环境保护综合督查,使环境监督执法从单纯的监督企业,转向监督企业和监督政府并重,注重督促推动地方政府切实履行环保职责,改善区域环境质量。环境保护综合督查对象包括政府、相关职能部门和排污单位;综合督查内容包括政府履职情况、政策实施情况、企业守法情况等,其目的不局限于解决单一的环境问题,而是推动政府在决策中更为重视环境保护工作。

三是“党政同责”阶段(2015年至今)。2015年4月,中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出“各级党委和政府对本地区生态文明建设负总责”。2015年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《环境保护督察方案(试行)》,首次将地方党委与政府的环境保护责任作为重点监督范围,强调环境保护工作“党政同责”“一岗双责” [5]。河北省中央生态环境保护督察试点启动,随即督察工作在全国范围内全面铺开。2018年5月召开的全国生态环境保护大会和6月出台的中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》均对环境保护督察制度以及“党政同责”“一岗双责”提出了明确要求。另外,中央生态环境保护督察机构渐趋完善,2017年以来,组建了固定的中央生态环境保护督察办公室,设在生态环境部,负责中央生态环境保护督察领导小组日常事务和组织协调工作。六大区域督查中心也由事业单位转为生态环境部派出行政机构,并更名为区域“督察局”,配合开展中央生态环境保护督察相关工作,标志着我国生态环境保护督察机制进一步完善。

1.2 基本特征与内涵中央生态环境保护督察作为支撑打好污染防治攻坚战的“尖兵”“利剑”,有着严格的工作程序、工作机制和工作方法,《规定》明确了督察领导小组及督察办公室、督察组、生态环境部以及被督察对象的工作职责、工作权限和有关纪律要求。为体现生态环境保护督察工作的权威性和专业性,督察实行组长负责制,一次一授权,组长由省部级领导同志担任,副组长由生态环境部现职部领导担任,成员以生态环境部各督察局人员为主体。在督察形式上包括例行督察、专项督察和“回头看”等三种。在督察程序上一般包括督察准备、督察进驻、督察报告、督察反馈、移交移送、整改落实和立卷归档等环节。中央生态环境保护督察与以往运动式的“环保风暴”明显不同,有着鲜明特征和丰富内涵。

一是突出政治站位,压实责任。中央生态环境保护督察既是“工作体检”也是“政治体检”,其强化责任担当,以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉来推动生态环境保护督察工作落实。同时,其以严谨方法厘清责任,通过听取工作汇报、个别谈话、走访问询、下沉督察等形式查准查实问题;以严肃追责压实责任,以严肃问责促进各级领导干部履职尽责。

二是坚持问题导向,强化震慑。发现问题是中央生态环境保护督察工作生命线,解决问题是中央生态环境保护督察工作的落脚点。构建“发现问题—分析问题—解决问题”闭环管控体系,做到准备环节起底问题,进驻环节突破问题,反馈环节直指问题,整改环节解决问题。坚持把问题查深查透,确保生态环境保护督察结果经得起历史和实践检验。

三是突出边督边改,取信于民。坚持边督边改、立行立改,按照“边督察、边移交、边整改、边督办”要求,将发现问题和解决问题无缝对接,做到件件有着落,事事有回音。抓实抓好环境信访案件办理查处,强化公众监督参与,以公开促整改。坚持以人民为中心,把群众满意作为中央生态环境保护督察的根本标准,增强人民群众获得感。

2 首轮中央生态环境保护督察发现问题的分布特征与原因剖析中央生态环境保护督察是对被督察地方生态环境保护情况的全面体检和综合诊断[6],为准确把握当前我国生态环境保护工作的重点、难点提供了“活”情况,为提前谋划我国“十四五”生态环境保护重点方向、路径和策略提供了依据[6]。按照要求,中央生态环境保护督察反馈意见报告一般20%谈成绩、70%讲问题和10%提建议。据统计,首轮全国31个省(区、市)中央生态环境保护督察反馈意见报告共计约10万余字,其中问题部分约7万余字。其强化成果应用,敢于直面问题,通过加强对首轮中央生态环境保护督察反馈意见的总结梳理,剖析问题产生原因[7],切实把督察成效体现到推进经济社会高质量发展的实践中去。

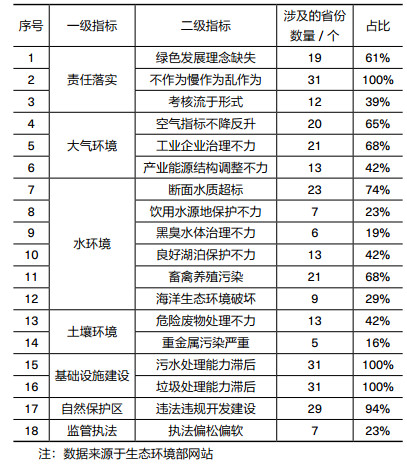

2.1 首轮督察发现问题的分布特征为全面准确把握首轮中央生态环境保护督察指出问题的区域分布特征分析,根据督察工作重点和督察反馈意见报告的具体内容,本文设置7个一级指标和18个二级指标来进行统计分析。其中:7个一级指标用于表征问题所属领域,包括责任落实、大气环境、水环境、土壤环境、基础设施、自然保护区、监管执法等;18个二级指标用于表征存在的具体问题,包括绿色发展理念缺失、不作为慢作为乱作为、考核流于形式、空气指标不降反升、工业企业治理不力、产业能源结构调整不力、断面水质超标、饮用水源地保护不力、黑臭水体治理不力、良好湖泊保护不力、畜禽养殖污染、海洋生态环境破坏、危险废物处理不力、重金属污染严重、污水处理能力滞后、垃圾处理能力滞后、违法违规开发建设、执法偏松偏软等。

通过对全国31个省(区、市)首轮中央生态环境保护督察发现问题进行统计分析汇总,按照18类问题涉及省份的数量排序,可以发现如下区域分布特征:①全国31个省份均存在不同程度的不作为慢作为乱作为问题,均存在污水处理、垃圾处理等基础设施建设能力不足问题。②除北京、上海之外的其余29个省份均存在自然保护区违法违规开发建设问题。③全国一半以上的省份存在断面水质超标、工业企业治理不力、畜禽养殖污染、空气指标不降反升、绿色发展理念缺失问题。④全国接近一半的省份存在产业能源结构调整不力、考核流于形式、良好湖泊保护不力、危险废物处理不力等问题。⑤辽宁、山东、浙江、福建、江苏、上海、广东、广西、海南等9个沿海省份存在海洋生态环境破坏问题。⑥吉林、山东、福建、江西、上海、湖南、西藏等7个省份存在监管执法偏松偏软问题。⑦天津、安徽、江苏、湖南、广西、西藏、新疆等7个省份存在饮用水源地保护不力问题。⑧吉林、北京、天津、安徽、广东、广西等6个省份存在黑臭水体治理不力问题。⑨湖南、云南、贵州、广西、甘肃等5个西南、华南区域省份存在重金属治理不力问题。

督察发现问题的分布特征具体情况见表 1,通过以上统计分析,可从宏观上、全局上对当前我国生态环境保护工作的重点难点工作有较为准确地认识。

| 表 1 首轮中央环境保护督察发现问题分布特征 |

首轮中央生态环境保护督察反馈意见指出的问题,范围非常广泛,既有思想认识层面的,也有具体工作层面的;既有长期积累形成的,也有近期陆续发生的;既有共性问题,也有个性问题[8],其产生原因大致有以下三方面:

一是中央生态环境保护督察模式发生重大转变是发现问题的关键。中央生态环境保护督察以党中央、国务院的名义,自上而下对地方党委、政府履行生态环境保护职责情况进行督察,对各地领导干部形成强大的政治压力和行为强制,迫使其真正重视生态环境保护工作,其力度大大超越了以往各种环保检查、核查、监察等环境行政监管手段,导致以前没有重视的问题被充分暴露。猛药去沉疴,乱世用重典,以问责促履责,生态环境保护督察主要目的不是查办具体案件,而是督促地方党委、政府履行环境保护主体责任,推动建立完善生态环境保护长效机制[9]。

二是我国生态文明建设处于“三期叠加”爬坡过坎阶段。从时间上看,我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,已进入提供更多优质生态产品满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期,也到了有条件有能力解决突出生态环境问题的窗口期。总体来说,我国生态文明建设和生态环境保护面临不少困难和挑战,新老环境问题交织,过去长期存在的生态环境问题虽得到有效遏制,但仍未能完全消除,过去较为分散和不突出的生态环境问题又陆续地凸显出来。污染防治攻坚战是决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,大气、水和土壤污染防治是个复杂持久的系统工程,总体呈螺旋式上升,目前已经到了“啃硬骨头”的关键阶段,生态环境质量提升改善的边际成本明显上升[10]。

三是我国区域经济基础和资源禀赋差异导致生态环保推进力度分化。从空间上看,由于我国幅员辽阔,地大物博,各地区经济社会发展水平、自然资源禀赋存在显著空间分异,区域性、布局性、结构性环境风险凸显,各领域、各要素存在问题和治理程度存在很大差异。因此生态环境保护督察过程中,既要统一标准、统一规范,强化权威性和严肃性,全国“一把尺子量到底”;又要因地制宜,分类施策,体现灵活性和精准性,对不同区域、不同层级行政单元采取有针对性的督察方法[11],探索实施差别化、个性化、精细化的生态环境保护督察模式。

3 展望中央生态环境保护督察要不断贯彻新理念、提出新方法、总结新经验、取得新成效,要坚定不移地把督察这个行之有效的工作机制建设好、运用好,确保督察结果经得起历史和实践检验,推动生态环境保护督察工作向纵深发展。第二轮中央生态环境保护督察与首轮相比具有如下特点:

一是督察对象更加广泛。首次将“承担重要生态环境保护职责的国务院有关部门”和“从事的生产经营活动对生态环境影响较大的有关中央企业”作为单独督察对象,扩展深化了督察内涵,有利于进一步压实相关部门环保“一岗双责”和企业污染防治主体责任。

二是督察内容更加务实。督察进驻期间,专门发文严格禁止各地为应付督察,采取“一律关停”“先停再说”等“休克式”监管、“一刀切”做法;更要避免层层加码、级级提速。建立激励机制和容错纠错机制,秉持容纠并举、尽职免责的原则[12]。统筹规范各类督查检查考核工作,坚决反对形式主义和官僚主义,扭转重留痕轻实绩倾向,切实为基层减负。

三是督察体制更加完善。《规定》在总结首轮督察中探索形成的50余个制度、模板和范式的基础上,对生态环境保护督察工作进一步细化和固化,将2015年8月印发的《环境保护督察方案(试行)》从5个方面2300多字拓展到6章5600多字,为生态环境保护督察工作规范化奠定了扎实基础。原则上在每届党的中央委员会任期内,实现对地方、部门和企业的例行督察全覆盖,并根据需要实施“回头看”,视情况组织开展专项督察。因此要抓紧制定出台五年督察规划,明确提出未来五年督察工作的“路线图”“任务书”,提出年度督察工作目标、原则、方针和任务。

| [1] |

李干杰.依法推动中央生态环境保护督察向纵深发展[N].人民日报, 2019-06-18(14). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HJBU201912005.htm

|

| [2] |

郭长青. 山西省环境保护督察工作的探索与实践[J]. 环境保护, 2017, 45(12): 15-19. |

| [3] |

中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见[J].中国生态文明, 2018(3): 6-14.

|

| [4] |

陈海嵩. 环保督察制度法治化:定位、困境及其出路[J]. 法学评论, 2017, 35(3): 176-187. |

| [5] |

葛察忠, 翁智雄, 赵学涛. 环境保护督察巡视:党政同责的顶层制度[J]. 中国环境管理, 2016, 8(1): 57-60, 29-29. DOI:10.3969/j.issn.1674-6252.2016.01.014 |

| [6] |

刘峥延, 毛显强. 江河"十四五"时期生态环境保护重点方向和任务研究[J]. 中国环境管理, 2019, 11(3): 40-45. |

| [7] |

姬海霞, 杜金梅. 督察视角下的生态环境治理问题分析及对策思考[J]. 环境保护, 2018, 46(16): 45-47. |

| [8] |

谢秋凌. 法治视阈下我国中央环保督察制度研究[J]. 山西师大学报(社会科学版), 2018, 45(6): 25-30. |

| [9] |

彭一鸣. 从中央环保督察谈当前环境治理的难点及对策[J]. 资源节约与环保, 2019(1): 141-141. DOI:10.3969/j.issn.1673-2251.2019.01.111 |

| [10] |

李海生. 加强生态环境科技创新助力打好污染防治攻坚战[J]. 环境保护, 2019, 47(10): 15-19. |

| [11] |

代杰, 王伟伟. 论生态环境保护督察制度的完善[J]. 中国环境管理, 2018, 10(6): 132-140. |

| [12] |

黄宏, 王贤文. 生态环境领域"一刀切"问题的思考与对策[J]. 环境保护, 2019, 47(8): 39-42. |

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11