黄河发源于青藏高原,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省(区),全长5464km,流域总面积79.5万km2。2018年底流域省份总人口4.2亿,占全国30.3%;地区生产总值23.9万亿元,占全国26.5%。在全国社会经济和生态保障等方面占有非常重要的地位。

黄河流域是我国重要的生态功能区。流域中部分省份是生物多样性集中区,承担着维护国家生态安全的重任;同时,黄河流域生态环境脆弱,水土流失特别严重,再加上快速工业化和城镇化的影响,部分干流水生态环境有所恶化,流域水生态保护迫在眉睫。因此,黄河流域生态保护和高质量发展,不但是黄河流域可持续发展的需要,更是确保国家生态安全的内在要求。

黄河流域又是实现国家粮食安全的重点区域。粮食安全始终是党中央国务院高度关注的重大问题之一。2018年,黄河流域的9个省区粮食产量为23 268.87万t,占全国粮食总产量的35.37%,其中,四川、内蒙古、河南、山东是国家粮食主产省(区),粮食产量为19 015.40万t,占黄河流域粮食总产量的81.72%,占全国粮食总产量的28.90%。因此,黄河流域的生态保护与高质量发展,直接关系到国家的粮食安全。

1 近期有关黄河流域的研究习近平总书记在2019年9月18日座谈会上将黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,并提出了五点要求:一是加强上中下游的生态保护,二是要处理好水沙关系,三是推进水资源集约利用,四是探索地域特色高质量发展新路,五是保护、传承、弘扬黄河文化[1]。习总书记的讲话为黄河沿岸九省(区)指明了未来保护和发展的方向,也在学术界掀起了黄河流域研究热潮。对黄河生态保护与高质量发展上升为国家战略之后面临的主要挑战和发展方向,学界从宏观角度提出了不同的思路和建议。例如,左其亭研究了黄河流域生态保护和高质量发展研究框架,指出战略的实施涉及众多学科,分析了战略实施的理论基础以及需要解决重大科技问题[2];赵钟楠等研究了该战略实施下的发展水利保障的总体思路[3]。

关于黄河流域的研究较多集中在水利工程领域,突出体现在水沙关系方面。申冠卿等对黄河下游高效输沙洪水调控指标进行了研究[4],胡春宏等对黄河水沙变化趋势预测的若干问题进行了研究,结果显示,为兼顾河道少淤和减少输沙水量,可通过水库调度,优化水沙搭配、塑造高效输沙洪水[5]。孙倩等研究了黄河中游多沙粗沙区水沙变化趋势及其主控因素的贡献率[6]。王伟等研究了调水调沙工程实施10年来黄河尾闾河道及近岸水下岸坡变化特征,发现调水调沙工程有利于延长黄河现行入海流路的使用年限,显著改变了水下岸坡的冲淤状态,并促进其发育趋向新平衡[7]。李少文等的研究表明调水调沙对黄河入海口海域大型底栖动物群落产生了一些负面影响[8]。

黄河流域生态安全也是学界关注的重点。彭月等对宁夏黄河流域生态安全进行了综合评价,认为流域生态安全水平有所增强,但整体上处于欠安全级别[9]。部分学者对黄河流域经济空间分异态势进行了分析,李敏纳等研究发现,人力资源禀赋和制度禀赋是影响经济空间分异的两大因素;非自然禀赋对经济空间分异的影响逐步增强,自然禀赋对经济空间分异的影响已较弱[10]。周晓艳等研究发现,黄河流域整体区域经济差异呈现先扩大后减小的趋势,东部地区内部差异最显著、对整体差异贡献最大,中、西部地区经济差异相对稳定[11]。有研究表明,黄河流域极端降水量在流域西部、北部和西安周边地区呈不断增加的趋势,极端降水频数在流域西部和北部地区具有增加态势,极端降水强度增加的区域主要分布在西宁和兰州周边以及银川—西安一带,极端降水比率整体呈增加趋势[12]。张红武等对黄河下游河道与滩区治理进行了研究[13]。张宁宁等对2015年黄河流域61个地市的水资源承载力状况进行了综合评价[14]。

很多学者对黄河流域水资源配置及调控进行了研究。Lan Mu以陕西省西安市为调研区域,将条件价值法(CVM)引入到水价制定过程中,从水价改革的微观基础——农户行为、需求和意愿为切入点,分析了农户的最大支付意愿(WTP)及其影响因素[15]。王博等基于黄河灌区六省调研数据,研究了制度能力对农田灌溉系统治理绩效的影响[16]。刘世庆等对跨流域水权交易实践与水权制度创新进行了研究,以期为化解黄河上游几字湾地区缺水问题提供新思路[17]。李琦等通过分析研究陕北经济建设与水资源之间的关系,提出了陕北能源重化工基地实现水资源可持续开发利用的途径[18]。刘敏提出的在“准市场”机制的影响下,引进水权与水市场制度来改革原有的政府主导的水资源配置绩效的策略,成为西部少数民族地区水资源问题治理的主要策略[19]。韩洪云等基于甘肃、内蒙古典型灌区的实证研究,对农户灌溉用水效率与农业水权转移的内在逻辑关系进行了系统分析,以探索我国经济转型背景下农业水权转移的条件[20]。部分学者对黄河流域灌溉水价进行了研究,赵永等研究发现,农业灌溉水价随着灌溉用水量的减少而增加[21]。

有学者对黄河流域发展空间布局进行了研究。张贡生建议成立黄河经济带管委会,统筹区域人口、资源环境和经济社会发展战略[22]。王海江等在综合分析全国区域经济空间发展格局基础上,初步提出了黄河经济带的空间划分方案,并深入解析了黄河经济带中心城市服务能力规模等级、职能定位及其空间体系分布特征[23]。张鹏岩等以黄河流域504个县域为研究单元,从空间分布特征、空间集聚状态两个维度对2000年、2014年黄河流域县域经济密度的空间分异特征状态和影响因素进行研究[24]。

综合学界的各项研究,黄河流域研究体现出多角度和多学科的特点,基于黄河流域在国家粮食安全战略中所占的重要地位,以及灌溉农业在黄河流域所占的绝对主导地位,本文主要从黄河流域农业水资源的利用效率、制度设计以及生态安全的角度来研究。

2 黄河流域现阶段存在的主要问题 2.1 流域水效率亟待提升近年来,黄河流域快速的经济发展、人口增长与黄河有限的水资源供给之间的矛盾愈发突出,也对以灌溉为主体的流域内农业活动形成了巨大挑战。

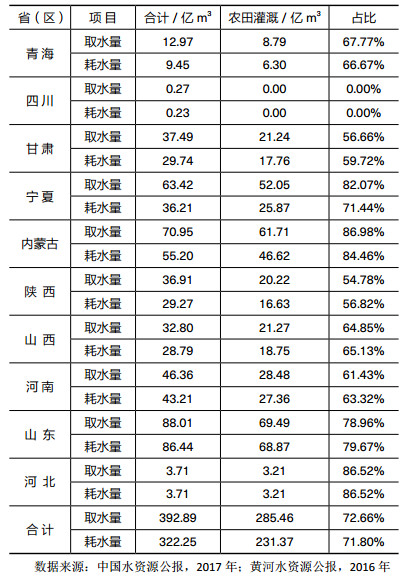

黄河流域是我国农业经济开发最早面积最大的地区,然而流域内75%左右面积地处干旱半干旱地区,降水量少且时间分配不均,水分蒸发量大,农业对水资源依赖极大,农田有效灌溉面积7793万亩①,农田灌溉耗水量231亿m3,占流域总耗水量的71.8%,黄河流域农田灌溉各省(区)地表水利用统计情况见表 1。表中数据体现,除四川省外,各省(区)的农田灌溉耗水量都高居不下,几乎全部在60%以上,其中,内蒙古自治区以87%高居九省(区)之首,宁夏回族自治区82%紧随其后。虽然引黄灌区农业发展为国家粮食安全战略做出了巨大贡献,但是在有限的水资源供给条件下,流域内农业水资源浪费依然严重,水资源利用效率低下的问题一直未能得到很好地解决。

① 注:亩,中国市制土地面积单位,1亩≈ 666.67m2。

| 表 1 2016年黄河流域农田灌溉各省(区)地表水利用情况统计 |

基于DEA中的BC2模型和Malmquist生产率指数方法,我们建立了农业水资源效率和全要素生产率评价模型,对黄河流域9省(区)2002—2016年十五年来的农业水资源利用效率和全要素生产率进行了测算[25]。研究发现,黄河流域平均农业水资源综合利用效率呈现先逐步下降再逐步上升的“ U”型曲线趋势,但各省(区)之间呈现出不同的发展趋势。其中青海、四川、陕西和山东的农业水资源利用效率达到相对最优,而甘肃、宁夏、内蒙古和山西水资源综合利用效率均低于70%,说明这些地区的农业水资源配置距离最优配置出现了一定程度的偏离,可能存在着水资源的投入冗余或产出不足的情况。通过投入冗余和产出不足分析,非DEA有效的地区都存在着不同程度的投入冗余或产出不足,尤其是宁夏,其水资源投入冗余率基本处于50%以上,产出不足率超过了100%,这说明这些地区有很高的节水潜力。

而全要素生产率方面,黄河流域各省区整体TFP水平在2002—2016年不断波动,自2006年以来,黄河流域农业水资源全要素生产率基本保持大于1的状态,这也在一定程度上反映出黄河流域各省(区)农业水资源TFP普遍存在进步现象。从Malmquist生产率指数的分解来看,黄河流域整体的纯技术效率和规模效率均在1周围小范围波动,说明黄河流域在2002—2016年技术和规模均已得到一定程度地优化。各省区的技术进步指数TP均大于1这一结果表明,技术的进步较好地支撑了水资源的节约。进一步将技术效率变化指数分解后发现,黄河流域各省(区)除内蒙古、山西和河南外,其余6省(区)纯技术效率指数均大于等于1,说明黄河流域在现有的技术水平下较好地实现了农业水资源的节约,而内蒙古、山西和河南还具有技术进步空间。黄河流域各省(区)除宁夏、内蒙古和河南外,其余6省(区)规模效率指数均大于等于1,说明黄河流域在现有的农业资源配置下较好地实现了农业水资源的节约,而宁夏、内蒙古和河南还具有农业资源优化配置空间[26]。内蒙古、河南都是国家粮食主产区,在技术进步方面应迅速提升,促进流域内农业水资源节约集约利用。

2.2 流域水管理机制有待优化由于黄河水量以农业为消费大户,长期以来在农业水资源管理方面仍存在着诸多问题需要重新思考和解决。主要体现在:

(1)偏好行政管理及计划调节,政府作用被置于绝对主导地位。从用水指标的确定到大规模的调水行为,无一不是政府行为的体现。政府对全国水资源利用情况进行整体的计划,然后根据行政体系逐级向下分配行政指标。即使是近年来逐渐兴起的水权制度,其初始水权分配仍然是这种思维模式。水权证和用水许可之间并无实质性区别。在遇到水资源需要重新配置的情况时,依然是以行政命令的方式进行水资源的再分配,同时应该体现市场作用的水价却无法反映水资源的稀缺情况,这在农业水资源领域体现得尤为明显。目前我国的农业水价严重偏低,无法反映当前水资源紧缺程度。农业水价无法覆盖农业供水成本,更谈不上推行农业完全成本水价。现阶段的农业完全成本水价仍然只存在于理论当中。这一方面和农民较弱的经济基础有关,另一方面和行政管理、福利供水的计划思维也是分不开的。在行政思维、计划思维管理主导的体制下,市场的作用被长期地抑制,导致市场无法在资源配置中起到应有的作用。在我国全面深化改革,改革进入深水区的背景下,农业水资源的市场化改革应积极推进[27]。

(2)注重供给管理,对需求和参与式管理未能给予应有的地位。长期以来,水资源的供给一直受到高度重视,随着新的水源地变得越来越稀缺,水资源供给管理成本已经十分高昂,且水利工程的负外部性逐渐显现,生物多样性的丧失和生态环境的破坏也为大型水利工程的兴建敲响了警钟。单一的供给管理已经不再能够满足经济发展的要求。需求和参与式管理逐渐进入水资源管理的视野之中。我国农业灌溉活动的管理涉及三个主要的利益相关者,即政府、供水单位与个体农户。不同的利益相关者有不同的利益诉求,需要有相关的融通机制将这些利益相关者统筹起来,形成合力。农户是供水单位的终端用户,是应用水资源为生产要素的粮食生产者,是灌溉活动的最终实现者,是主要的利益相关者,应该给予其应有的地位,让农户参与到管理体系中。因此重视利益相关者作用,推进需求管理和参与式管理,引入市场机制是提高我国灌溉水资源管理水平、提升农业用水效率的关键[27]。工艺农艺技术创新、灌溉节水方式选择固然比较重要,但最为核心的问题是尊重并突出农业水资源利用过程中各利益相关主体“自下而上”的利益诉求,构建适合国情与水情、行之有效的新型农业节水激励,激励供水主体、用水主体及公众等多重微观主体的内在节水动机,建立畅通灵活的水资源流转市场,配合以明晰长效的政策调控手段,促进水资源高效流转、合理配置,达到宏观目标与微观目标相协调一致,方可真正实现有效节水、提高水资源利用效率,促进资源、产业、经济良性循环,达到人水和谐[25]。

(3)黄河流域水权市场建设尚处于初级阶段。水权交易是近年来兴起的一种促进水资源有效分配的政策工具,在世界范围内的水权实践证明,建立成熟完善的水权市场可以提高水资源配置效率。黄河流域水权制度建设和水权市场培育是流域管理的有效途径之一。我国现阶段流域水资源管理,大多是行政管理。其优势可能是交易成本低,执行力强,但是也会在某种程度造成上游区域水资源供应的巨大压力,影响了当地农业的发展和产业结构,因此可能会产生国家战略和地方经济发展之间的矛盾。如果能够合理界定流域水权,通过水权交易的形式进行自由交易,就可以缓解这种矛盾。特别是干旱的时候,如果无偿向下游分水,那么中上游造成的经济损失将无法弥补。而通过水权交易,分出去的水就可以获得极大的收益,从而弥补这种经济损失。由于水资源的流动性,上下游之间的矛盾始终存在。而流域水权市场是农业水权市场的重要组成部分,只有把流域上下游之间的水权交易考虑在内,才能消除上下游水权分配方面的负的外部性,更好地发挥水权市场的作用。部分地区的试点取得了较好的实践效果。但是目前农业初始水权分配制度还不够完善,水权冲突仍时有发生。特别是随着新型农业经营主体的出现,水权的初始分配格局发生了显著的变化。传统的小农和新型农业经营主体之间存在着用水的冲突,同时伴随着农业生产结构的调整,经济作物和粮食作物之间也存在着水权的冲突。再加上目前农业水权价格偏低,和工业用水等存在着巨大的价值差,农业水权往往被侵占,导致了农业水权和工业水权存在着冲突。如何解决这些水权冲突,关键是进一步完善农业水权初始分配。只有清晰界定农业初始水权,才能够根本保障各类用水主体的根本利益并促进有序的水权流转和交易[26]。

2.3 流域水生态文明亟待提升黄河流域是我国重要的能源富集区,水和能源系统之间的关系复杂。特别是煤、石油、天然气等关系国计民生的能源种类齐全,其储量居全国乃至世界的前列;能源矿产的品位高,富矿比重大。经济发展对能源产业普遍具有严重的依赖性。一方面是能源富集,另一方面生态极为脆弱,森林覆盖率低,植被稀少,土地荒漠化、沙漠化严重。所以流域发展中能源产业与生态环境的协调发展尤为重要。

党的十九大报告指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。黄河是中华民族的母亲河,孕育了灿烂中华文明,也是四亿多黄河儿女赖以生存的生命之河,黄河的健康和安全是中华民族永续发展的前提之一。我们认为,水生态文明水平就是一定区域和一定时间内水生态系统和其他社会经济系统相互作用的可持续发展水平。水生态文明是生态文明建设的重要组成成分,也是黄河流域生态保护和实现高质量发展的重要衡量指标。我们以中国城市群中心城市的水生态文明为研究对象,建立了包含水经济、水生态及水社会系统的指标评价体系,运用主成分分析法对2012—2016年中国城市群中心城市水生态文明水平进行了评价。发现各中心城市的水生态文明水平及综合得分具有明显的地域特征且具有空间稳定性。结果表明,与其他城市群相比,中国西北地区黄河流域的兰西、关中、呼包鄂榆城市群水生态文明水平相对较低。同时,经济增长、资源禀赋、环保政策、开放因素对水生态文明水平具有正向影响,社会因素、第二产业占比对城市群水生态文明水平具有负向影响[28]。可见,黄河流域有限的水资源量及相对偏“重”的能源产业和制造业对水生态文明提升有着相当大的负面影响。

3 黄河流域大保护与高质量发展建议中国特色社会主义进入新时代,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。黄河上中下游在自然环境、地理位置、经济基础和历史背景等方面均有较大不同,沿黄地区生态环境也体现出鲜明的区域特征和复杂性。为了使有限的黄河水资源更加节约集约利用,更好地服务于国家粮食安全和生态安全,提出以下建议。

3.1 创新流域水管理机制,服务国家粮食安全进一步加大节水宣传教育力度,提升全社会节水意识,大力推进农业、工业、城镇生活等重点领域节水改造,建设节水型社会,加强节水监督管理,推动用水从粗放向节约集约转变,加快形成节水型生产生活方式。政府应不断创新制度,推进水资源的市场化管理。在黄河流域水量有限的情况下,重点提高农业用水效率是保证农业生产、保障粮食安全的重要途径。应积极发挥利益相关者群体的作用,同时对农户采用先进节水技术给予支持。政府大量的持续的公共投入对灌溉效率提高和农户的公共福祉有着决定性的作用。

政府积极改进水资源管理方式对流域可持续发展具有重要意义。水资源配置思维应逐步由人水对立到人水和谐转变,水资源配置目标逐步应由增长绩效到福利绩效转变,水资源管理方式应逐步由单一方式到水量——水质——水生态三位一体的管理方式转变,将水质和水生态纳入水资源管理,从而实现水量安全、水质安全、水生态安全。不仅考虑水资源对经济生活的支撑,更是从生态系统的角度考虑到水资源对整个经济社会生态系统的安全。这才是实现流域水资源科学管理的必由之路。

继续加强黄河流域水土流失综合治理。做好全流域水土流失综合治理的顶层设计优化工作,将其作为黄河生态经济带建设的基础性工作,依靠数字化手段,切实采取生态措施,并配以有效的政策支撑,实现水土流失治理的制度化、智能化,为流域生态保护与高质量发展提供一个稳定的生态基础。推进节水防污型社会建设。在工程措施方面,强化流域内节水、控污以及泥沙协同治理带建设;在制度措施方面,强化流域内河长制、水价形成机制、水权配置机制等的进一步完善,全面提升流域水资源的利用效率和效益。

水价政策是水资源需求管理政策中最行之有效的经济手段。而农民作为灌溉水价的承受主体,其心理承受能力,即真实支付意愿是当前水价政策制定中必须考虑的重要因素。灌溉水价标准的制定需要准确估计农民用水户的综合承受能力,水价调整的幅度应在可承受范围之内。

进一步完善黄河流域水权市场建设。我国水权市场建设要处理好政府和市场的关系,要降低水权交易成本,要控制水权交易外部性。

3.2 践行“两山”理论,提升流域水生态文明践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”理论,通过建设“四大体系”和“七大区域”,积极推进生态廊道建设。要以生物多样性保护为重点。建立“四大体系”,推动黄河流域生物多样性的保护:即生物多样性系统研究体系、生物多样性综合信息共享体系、生物多样性资源信息管理系统、生物多样性综合评估体系以及生物遗传资源保护法规体系。在黄河流域建立“七大区域” [29],即祁连山生物多样性优先保护区域、库木塔格生物多样性优先保护区域、西鄂尔多斯—贺兰山—阴山生物多样性优先保护区域、六盘山—子午岭生物多样性优先保护区域、太行山生物多样性优先保护区域、羌塘—三江源生物多样性优先保护区域、秦岭生物多样性优先保护区域。以生态廊道建设为途径。建设绿色景观廊道,实现保护生物多样性、过滤污染物、防止水土流失、防风固沙、调控洪水等目的;建设生态隔离带,对流域生态环境恶劣地区进行隔离保护,实现生态环境的修复。与此同时,建立“黄河生态廊道数据库”,实现流域生态数据信息的共享。

通过转变经济发展方式加强水生态文明建设。一是要因地制宜发展生态经济。根据黄河流域不同区域的实际,科学处理水生态文明与经济发展之间的关系,积极探索富有地域特色的高质量发展新路子。二是对传统产业实施生态化改造,提升能源资源节约集约利用效率。培育绿色发展新动能,特别是信息技术、生物与新医药、节能环保等新业态。三是注重培育绿色发展新动能。在农业生产领域,应充分利用黄河流域资源优势,大力发展生态农业,并注重打造具有流域特点的有机生态农业产品品牌;在工业生产领域,应大力发展循环经济、新兴产业,提高资源综合开发效益;在服务业方面,应大力发展如金融、物流、技术服务、专业服务、文化旅游休闲服务、养老婴幼服务等新业态,全面提升发展质量。

经济发展过程中要提前布局水生态文明建设。一是推进城市化进程,发挥集聚效应。合理控制城市和城市群规模,实施以水定城。二是扩大开放程度,积极引入外资。对外商直接投资要提升管理和选择,对于“污染避难所”效应,要制定约束性政策。三是提高环保投入,优化政策设计。政府在加强水生态文明干预时,一方面需要充分考虑环保投入和政策设计的精准性,充分发挥市场作用,发挥社会力量;另一方面要充分考虑到水生态文明不同水平差异,黄河流域中上游地区需要适当加大水生态文明建设的资金支持力度。四是推广清洁能源,提升全民意识。

| [1] |

中国政府网.习近平在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会[EB/OL].[2019-10-24]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/19/content_5431299.htm.

|

| [2] |

左其亭.黄河流域生态保护和高质量发展研究框架[J/OL].人民黄河, 2019(2019-10-17). https://www.cnki.net/KCMS/detail/41.1128.TV.20191017.0916.002.html.

|

| [3] |

赵钟楠, 张越, 李原园, 等.关于黄河流域生态保护与高质量发展水利支撑保障的初步思考[J/OL].水利规划与设计, 2019(2019-10-16). https://www.cnki.net/KCMS/detail/11.5014.TV.20191016.0949.002.html.

|

| [4] |

申冠卿, 张原锋, 张敏. 黄河下游高效输沙洪水调控指标研究[J]. 人民黄河, 2019, 41(9): 50-54. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2019.09.010 |

| [5] |

胡春宏, 张晓明. 论黄河水沙变化趋势预测研究的若干问题[J]. 水利学报, 2018, 49(9): 1028-1039. |

| [6] |

孙倩, 于坤霞, 李占斌, 等. 黄河中游多沙粗沙区水沙变化趋势及其主控因素的贡献率[J]. 地理学报, 2018, 73(5): 945-956. |

| [7] |

王伟, 衣华鹏, 孙志高, 等. 调水调沙工程实施10年来黄河尾闾河道及近岸水下岸坡变化特征[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(10): 86-92. |

| [8] |

李少文, 张莹, 李凡, 等. 调水调沙对黄河口海域大型底栖动物群落的影响[J]. 环境科学研究, 2015, 28(2): 259-266. |

| [9] |

彭月, 李昌晓, 李健. 2000-2012年宁夏黄河流域生态安全综合评价[J]. 资源科学, 2015, 37(12): 2480-2490. |

| [10] |

李敏纳, 蔡舒, 张慧蓉, 等. 要素禀赋与黄河流域经济空间分异研究[J]. 经济地理, 2011, 31(1): 14-20. |

| [11] |

周晓艳, 郝慧迪, 叶信岳, 等. 黄河流域区域经济差异的时空动态分析[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 119-125. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.05.094 |

| [12] |

贺振, 贺俊平. 1960年至2012年黄河流域极端降水时空变化[J]. 资源科学, 2014, 36(3): 490-501. |

| [13] |

张红武, 李振山. 黄河下游河道与滩区治理研究[J]. 中国环境管理, 2018, 10(1): 99-100. DOI:10.3969/j.issn.1674-6252.2018.01.019 |

| [14] |

张宁宁, 粟晓玲, 周云哲, 等. 黄河流域水资源承载力评价[J]. 自然资源学报, 2019, 34(8): 1759-1770. |

| [15] |

M UL, WANGC C, XUEB R, et al. Assessing the impact of water price reform on farmers' willingness to pay for agricultural water in northwest China[J]. Journal of cleaner production, 2019, 234: 1072-1081. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.06.269 |

| [16] |

王博, 王恒, 朱玉春. 制度能力对农田灌溉系统治理绩效的影响——基于黄河灌区六省调研数据的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(8): 122-129. |

| [17] |

刘世庆, 巨栋, 林睿. 跨流域水权交易实践与水权制度创新——化解黄河上游缺水问题的新思路[J]. 宁夏社会科学, 2016(6): 99-103. |

| [18] |

李琦, 付格娟. 陕北水资源利用与保护[J]. 环境保护, 2014, 42(10): 63-65. DOI:10.3969/j.issn.1674-1021.2014.10.020 |

| [19] |

刘敏. "准市场"与区域水资源问题治理——内蒙古清水区水权转换的社会学分析[J]. 农业经济问题, 2016, 37(10): 41-50. |

| [20] |

韩洪云, 赵连阁, 王学渊. 农业水权转移的条件——基于甘肃、内蒙典型灌区的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(3): 100-106. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.03.019 |

| [21] |

赵永, 窦身堂, 赖瑞勋. 基于静态多区域CGE模型的黄河流域灌溉水价研究[J]. 自然资源学报, 2015, 30(3): 433-445. |

| [22] |

张贡生. 黄河经济带建设:意义、可行性及路径选择[J]. 经济问题, 2019(7): 123-129. |

| [23] |

王海江, 苗长虹, 乔旭宁. 黄河经济带中心城市服务能力的空间格局[J]. 经济地理, 2017, 37(7): 33-39. |

| [24] |

张鹏岩, 李颜颜, 康国华, 等. 黄河流域县域经济密度测算及空间分异研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 128-135. |

| [25] |

屈晓娟.基于利益相关者的引黄灌区农业水资源节水激励研究[D].西安: 陕西师范大学, 2018.

|

| [26] |

方兰. 中国农业灌溉活动中利益相关者行为研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

|

| [27] |

方兰, 等. 生态文明视域下农业水资源优化配置-基于西北地区的研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019.

|

| [28] |

李军.中国城市群中心城市水生态文明评价及其影响因素研究[D].西安: 陕西师范大学, 2019.

|

| [29] |

李俊生, 靳勇超, 王伟, 等. 中国陆域生物多样性保护优先区域[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

|

2019, Vol. 11

2019, Vol. 11