2. 西南民族大学, 成都 610041;

3. 成都大学, 成都 610106;

4. 成都市规划设计研究院, 成都 610081

2. Southwest University For Nationalities, Chengdu 610041;

3. Chengdu University, Chengdu 610106;

4. Chengu Institute of Planning & Design, Chengdu 610081

随着我国规划改革的深入发展,“底线式”的空间规划、“协同式”的管理机制逐渐备受关注,多行业的规划整合工作成为必然趋势。在此背景下,2014年12月,国家发展和改革委员会、国土资源部、环境保护部和住房和城乡建设部联合下文要求:“开展市县空间规划改革试点,推动经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划‘多规合一’” [1]。到目前为止,我国已有近30个市县陆续开展了“多规合一”的试点工作。但如何真正将四个规划有机融合起来,还是一个崭新的课题,特别是在技术上实现“多规合一”尚面临不小的挑战[2]。2014年“两会”上首次提出的最小生态安全距离为探索和实现“多规合一”提供了新的思路。

“最小生态安全距离”(the minimum distance forecological security,MDES)是应对我国新型城镇化进程中出现的以“雾霾”为代表的城市间复合污染问题而提出的全新概念。划定MDES的目的,是为了在进行规划和建设时,能够为城市或城市群的发展留足一个最小的污染物扩散和吸收空间[3]。这个吸收空间,既是“多规合一”中实现空间管控的重要内容,又是“环规”和其他“三规”有机融合的重要的技术手段。因为MDES是包含了生态保护、安全底线、资源承载力和环境容量的综合概念,是它们在生产和生活空间上的集中体现,因而MDES是环保、安全、生产概念的结合。可见,在城市规划和建设过程中划定最小生态安全距离,不仅能够科学地规划城市布局,提升城镇化发展质量和空间管控质量,对于城市规划的编制与管理也具有重要意义。

1 最小生态安全距离与“多规合一”的关系 1.1 最小生态安全距离探索是“多规合一”的重要技术工具在“多规合一”的规划过程中,应针对规划的对象——城市生态系统的自身特点进行[4]。城市生态系统是在以人口、建筑物和构筑物为主体的环境中形成的典型人工生态系统,它几乎完全以人为主导,并且城市中人口、能量和物质容量巨大,密度极高,流量大且运转迅速,因而无法独立完成物质循环和能量转换,物质和能量呈线状运动而非环状。因此,城市生态系统不仅对它所依赖的区域生态环境有着深刻影响,而且强烈依赖区域的存在和发展,独立性极弱[5]。

最小生态安全距离划定的是为了满足城市生态系统良性循环、生态系统服务功能正常运转以及环境容量不超载,作为复合生态系统的城市之间或城市功能单元之间经济社会活动在空间上需间隔的最小距离。满足了这一距离(或者说具备了这样的空间结构),人类在各项生产和生活过程中,都能够使当地的环境系统和生态系统具有最基本的自组织能力,并能够在受到外界胁迫时,通过自我调节机制实现自然净化与生态恢复,从而使环境质量保持在一定水平、生态系统维系在相对稳定的状态[3]。可见,最小生态安全距离可成为促进和实现城市规划建设与区域生态和谐发展的技术工具。

首先,“最小生态安全距离”是为了合理测算和确定城市之间的生态安全距离,其目标在于既能提高城市宜居性,又能够为城市生态修复、生态系统良性循环以及污染环境的净化预留基本空间。这个基本空间就是生态环境保护空间及城市建设和发展空间的结合,这样就将“环规”和“城规”融合起来。其次,最小生态安全距离主要瞄准城市的整体质量及其发展的可持续性,其着眼点重在生态安全,其次为生态环境系统服务、生态宜居、环境质量。也就是说,要确保城市生态安全,必须确保城市居民生存安全的环境容量具备最低值、生态系统服务功能维系具有最基本的空间保障,对应对重大生态灾害具备基本的规避空间。可见,利用最小生态安全距离划定出的这个基本规避空间,完全能让环规、城规和土规实现统一的空间管控的最终目标。

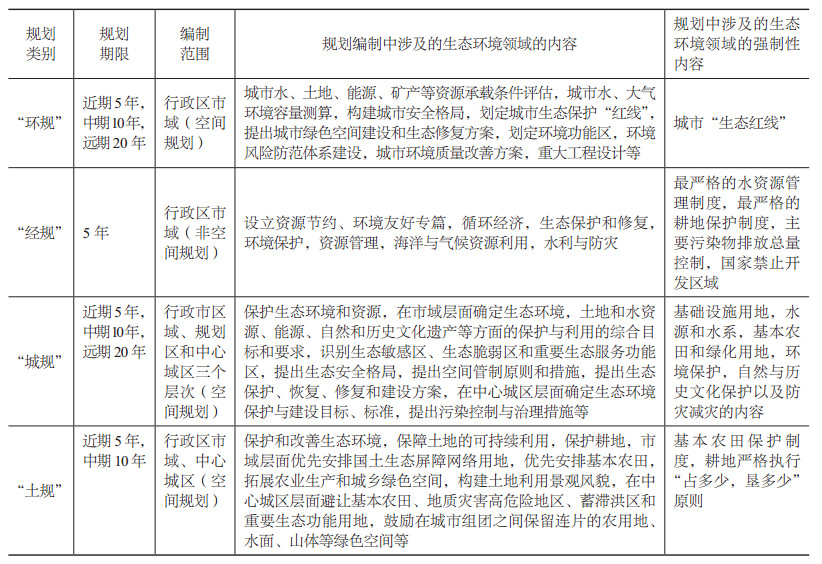

1.2 最小生态安全距离是“多规合一”中空间管控的重要内容利用最小生态安全距离,可以合理划定出城市的生态保育空间,明确空间管控目标,因而它是“多规合一”中空间管控的重要内容(表 1)。例如,根据不同的生态安全标准,可以在城市中划定出不同等级的生态保护区和城市建设发展空间。

| 表 1 “多规”编制中生态环保相关内容 |

城市能否实现可持续发展与其资源环境承载力紧密相关。城市的资源环境承载力包含了自然资源、社会条件和环境资源等众多变量,必须从生态系统的整体性出发进行研究,不能因其中某一子系统的承载力达到最大资源效应而对生态系统的整体功能造成破坏。对于整个城市生态系统而言,影响环境质量的要素很多,这就要求在城市发展边界与MDES的研究中,特别是在判断城市发展与环境保护之间的关系时,必须充分考虑资源环境承载力的整体性特性,不能盲目偏重或无根据地选择其中某一个或几个环境要素作为研究对象。

2.2 最小生态安全距离是城市开发不能逾越的距离从本质上讲,城市开发边界是一个重“开发”的概念,它考虑的重点是城市整体发展和增长的战略问题,是控制和引导城市开发建设的重要规划工具。划定开发边界的主要目标是如何优化城市空间布局,防止城市无序蔓延,提高建设用地利用效率。换言之,城市开发边界是城市开发的规定边界,其主要任务是探索城市开发可以到达何处的问题。

与开发边界不同,划定“ MDES”是为了满足城市生态系统良性循环、生态系统服务功能正常运转以及环境容量不超载,城市间或城市功能单元间经济社会活动空间间隔的最小距离。MDES主要瞄准城市的质量及其发展的可持续性,其核心任务是保障生态系统的服务功能、实现城市生态宜居、环境质量优良和生态安全。可见,MDES不等同于合理的距离,更不是优化的距离,而是最低限度应保持的距离。不能保证这个距离,生态系统就可能受损,生态安全就可能遭受威胁。因此,最小生态安全距离,是城市开发不能逾越的距离。

2.3 最小生态安全距离注重的是底线思维首先,最小生态安全距离是以生态系统中各类环境要素和资源为出发点,通过划定“限制和控制类环境要素”进而为生态红线的划定提供一个极限保护外延,为城市开发边界的划定和调整提供一个最大限值;其次,最小生态安全距离,又以环境要素和资源保护为基础,以环境承载力为核心考量因素,在衡量社会经济发展要求下,为保障国家生态红线区面积不减少提供了一种必要的保护外延和划定技术方法。从这个角度上讲,以生态红线为参考基准划定城市开发边界并求取边界最大值,该值即可视为最小生态安全距离。这种划定方式的优势在于,它在以生态系统的保护底线为基准的基础上,合理划定出人类经济社会的活动范围,并且能够完好地保持生态系统的完整性及其相关性特征,较好地达到了结构性保护的目的。因为结构性保护要素应用的一个重要路径是通过空间结构的非建设性要素与不适宜开发的区域边界衔接,从而实现城市增长边界与自然生态边界的有机结合及可生长空间格局的构建。

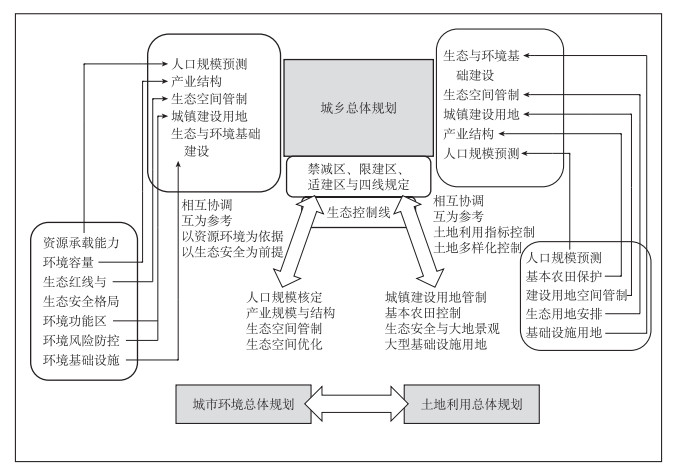

3 最小生态安全距离嵌入“多规合一”过程中应注意的问题 3.1 利用最小生态安全距离统一“经、城、土、环”规划中的生态环境编制内容目前,我国的城乡总体规划、土地利用总体规划和城市环境总体规划中都不同程度地涉及生态环境保护的相关内容,并且这些生态环境编制内容是能够协同对接的(图 1)。例如,在“经规”和“环规”的融合上,可以利用“经规”中的社会经济发展的相关数据作为基础,从资源环境承载力的角度来划定MDES,将“经规”与“环规”有机融合;在“城规”和“环规”的衔接上,可以充分研究如何实现城市开发边界和城市发展生态安全底线的融合;在“土规”和“环规”的衔接上,可以考虑实现土地资源利用的“最优化”和生态红线区的“最小化”相互协调。可以说,MDES完全可以作为实现“环规”与其他规划相互融合的有力工具。

|

图 1 “城、土、环”规划中生态环境编制内容协同对接示意图 |

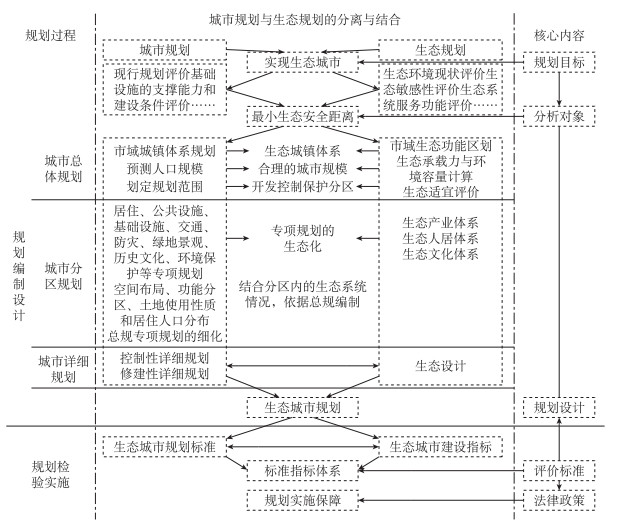

具体的技术路线是:先收集城市空间基础数据,建立最小生态安全距离测算模型,据此演算出城市各生态斑块、生态保护目标、生态敏感点、城市空间实体间的最小生态安全距离。在此基础上,借助GIS手段,进行叠图分析,划分出城市生态保护红线、生态控制线以及建设用地空间。技术路线如图 2所示。

|

图 2 “多规合一”综合分区技术路线 |

“多规合一”的一项重要工作是实现一个统一的空间生态本底。然而,虽然目前“城规”和“土规”中关于空间管制的引导内容已经构成了“多规”空间生态本底对接的承载基础。但作为“多规”中生态安全本底的载体,城市“禁建区”、“限建区”的划分标准却存在分歧,导致“多规”的生态本底存在诸多不一致的地方。例如,“城规”中将基本农田保护区纳入“禁建区”,予以最严格的空间管制;而“土规”中则是将其纳入“限建区”,承接限建区主要从事农业生产活动的生产职能。又比如,对于许多具有特殊生态安全职能的用地,如水源保护地、自然保护区、风景名胜区、地质灾害区等,“城规”主要依据保护区、灾害区的保护等级、轻重级别的差异,对保护区等进行空间细分,将其中的核心区、一级保护区、灾害易发区等承担极重大生态安全职能的区域划入“禁建区”,将缓冲区、二级保护区、灾害低发区等次重要区域纳入“限建区”,分别予以不同强度的空间管制;而“土规”中仅对上述区域中的自然保护区和水源地保护区进行空间细分,对于风景名胜区、地质灾害区等其他区域则采用笼统的划分方式,或划入“禁建区”或纳入“限建区”。

|

图 3 “多规”协调模式 |

从保护城市自然环境、生态资源和粮食、地质安全等各方面考虑,出于生态、自然、安全目的,“多规”寻求一致的生态保护底本。这与“城规”中对禁建区、限建区的划分依据相一致。本研究认为“多规”的生态空间保护底线就是要统一“多规”中不同类别的“禁建区”和“限建区”,即将“经”、“城”、“土”、“环”规划中的自然生态保护区核心区、水源地一级保护区、风景名胜核心区、地质灾害易发区、矿产采空区、文物单位保护范围以及基本农田保护区等“禁建区”和“限建区”统一为生态保护红线区。

例如,在“土规”和“城规”中,可以依据最小生态安全距离划分出城市生态保护红线区,以此达到统一和协调城市空间管制的目的。这不仅能够保障城市基本农田和生态用地,也使“多规”的管制管理有了一个统一的规划依据。从技术角度上讲,城市的生态本底、增长边界以及空间管制分区都可以借助最小生态安全距离来进行测算。这样,由于采用了统一的技术手段和测算标准,“多规”的不同类别的分区工作都可以在一张蓝图上实现统一。

4 结语对城市而言,一个城市只有一个空间,一个空间应该统一规划,这是统筹和指导城市发展的需要。从国内外经验看,“多规合一”也是未来规划编制与管理城市的必然发展趋势。一个城市一张“蓝图”成为多规合一工作的最终目标。最小生态安全距离瞄准的是城市的整体质量及其发展的可持续性,其着眼点应放在生态环境系统服务、生态宜居、环境质量和安全上。基于最小生态安全距离,强化空间管制将是多规融合的理想途径之一。

| [1] | 苏涵, 陈皓.“ 多规合一”的本质及其编制要点探析[J]. 规划师, 2015, 31(2): 57-62. |

| [2] | 沈迟, 许景权.“ 多规合一”的目标体系与接口设计研究——从“三标脱节”到“三标衔接”的创新探索[J]. 规划师, 2015, 31(2): 12-16. |

| [3] | 贾滨洋, 曾九利, 李玫, 等.“ 多规融合”下的城市开发边界与最小生态安全距离[J]. 环境保护, 2015, 43(3-4): 23-26. |

| [4] | 蔡穗虹. 从空间管制角度谈对“多规合一”工作的思考[J]. 南方建筑, 2015, (4): 15-19. |

| [5] | 黄鹭新, 杜澍. 城市复合生态系统理论模型与中国城市发展[J]. 国际城市规划, 2009, 24(1): 30-36. |

2016, Vol. 8

2016, Vol. 8