2. 生态环境部环境规划院企业绿色治理中心, 北京 100012

2. Center of Enterprise Green Governance, Chinese Academy of Environmental Planning, Beijing 100012, China

构建环境信息披露制度是国际上生态环境治理发展的趋势与潮流。通过环境信息披露推进企业主动披露履行生态环保责任和环境治理情况,进而引导和督促企业自觉守法、履行责任,全面提升环保意识、改进环境行为,推动形成环境保护的长效机制。近年来,我国环境信息披露制度建设得到了党和国家的高度重视。党的十九大报告中明确提出要健全信息强制性披露制度,《生态文明体制改革总体方案》和《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等国家重要文件也对建立企业环境信息强制性披露制度提出了明确要求。2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中再次提出要深化环境信息依法披露制度改革,构建环境信用监管体系。国外对环境信息披露制度的研究主要集中在环境信息披露与环境绩效和企业价值等方面,Christian等和Nor等指出环境信息披露与环境绩效有显著的正相关关系 [1, 2],Clarkson等指出环境信息披露对企业价值有显著的提升作用 [3]。国内相关学者对企业环境信息披露制度的内外部影响因素开展了研究,在影响企业环境信息披露的外部因素方面,刘咪指出监管和公众压力会对企业环境信息披露产生显著正向影响 [4]。武剑锋和季晓佳等认为行业与政府监管水平、媒体监督水平和行业内竞争水平都会对企业环境信息披露产生影响 [5, 6]。唐国平等和宗子薇指出《环境保护税法》的实施提升了企业环境信息披露水平 [7, 8]。任月君等指出舆论、政治、制度、信贷和社会声誉等外部压力会对环境信息披露水平产生影响 [9]。在内部影响因素方面,孟晓华认为行业类型会对企业环境信息披露产生显著的正向影响 [10],魏婉婷和李静研究了专门编制发布环境责任报告对企业环境信息披露的影响 [11, 12]。除了影响企业环境信息披露制度的内外部因素之外,马悦等指出绿色信贷政策对重污染企业的环境信息披露质量的提升有促进作用 [13],李少林等指出环境信息披露制度改革显著促进城市的绿色增长 [14],戴悦等指出了生态补偿与环境信息披露制度的相关关系,从信息广泛度、信息标准度和信息准确度研究了生态补偿对企业环境信息披露的要求 [15]。虽然我国的环境信息披露制度建设正在稳步推进,但是还面临系列问题与挑战,亟须加强相关研究,在目前制度建设的条件基础上,明确深入推进环境信息披露制度建设的思路与重点任务。

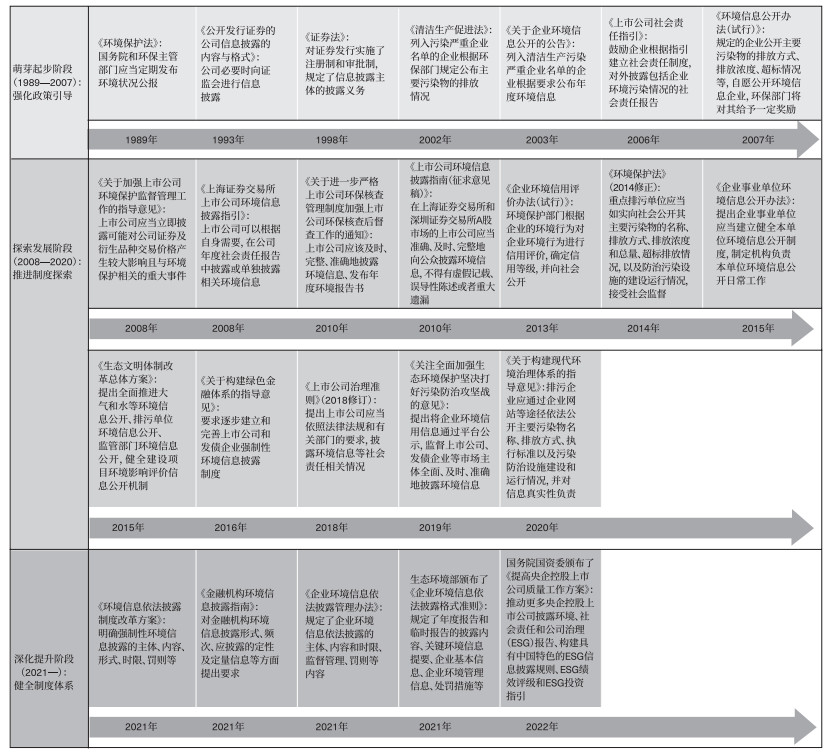

1 我国环境信息披露制度的实践进展我国环境信息披露制度起步较晚,总体上粗略划分为三个发展阶段(图 1)。

|

图 1 我国环境信息披露制度建设发展脉络 |

1989年,全国人大常委会颁布了《环境保护法(试行)》,提出定期发布环境状况公报,实现整体层面的环境信息公开。1993年,原证监会颁布了《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式》,规定了公司信息披露的内容和方式,这是我国尝试建立证券市场信息披露制度的第一份法规文件。1998年,全国人大常委会颁布了《证券法》,规定了信息公开与披露的内容及形式,为推进上市公司环境信息披露提供了基础。2002年,全国人大常委会颁布了《清洁生产促进法》,要求列入污染严重企业名单的企业公布主要污染物的排放情况。2003年,原国家环境保护总局颁布了《关于企业环境信息公开的公告》,规定了环境信息公开的范围、方式、强制与自愿结合公开信息内容,这是我国第一个关于企业环境信息披露的规范。2006年,深圳证券交易所颁布了《上市公司社会责任指引》,鼓励企业对外披露企业环境污染等方面的社会责任报告。2007年,原国家环境保护总局颁布了《环境信息公开办法(试行)》,规定了强制性与自愿性披露主体与披露内容。该阶段的环境信息披露制度政策以引导为主,强制约束性差,覆盖的企业范围和披露内容有限,仅要求部分上市公司或发生重大环境事件的企业披露具体环境事件的相关信息。

1.2 探索发展阶段(2008—2020年):推进制度探索2008年,原国家环境保护总局颁布了《关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》,将上市公司的环境信息披露,分为强制公开和自愿公开两种形式,并规定了各自的披露内容。同年,上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》,鼓励上市公司在披露公司年度报告的同时披露公司含有环境信息的年度社会责任报告。2010年,原环境保护部颁布了《关于进一步严格上市公司环保核查管理制度加强上市公司环保核查后督查工作的通知》,规定上市公司公布的年度环境报告书应包括产业政策、环评和“三同时”制度、达标排放和总量控制、排污申报和缴纳排污费、清洁生产审核、重金属污染防治、环保设施运行、有毒有害物质使用和管理、环境风险管理等环境管理制度的执行情况。同年,原环境保护部颁布了《上市公司环境信息披露指南(征求意见稿)》,规范环境信息披露内容和形式,要求重污染行业上市公司定期披露环境信息,发布年度环境报告。2014年,全国人大常委会颁布了《环境保护法》(2014年修订),从法律层面上明确规定了重点排污单位的环境信息披露责任。2015年,原环境保护部颁布了《企业事业单位环境信息公开管理办法》,将披露范围扩大到事业单位,界定了重大排污单位判断标准及其环境信息披露具体内容,披露形式为“自愿+ 强制”。同年,中共中央、国务院颁布了《生态文明体制改革总体方案》,明确推进健全环境信息公开制度。2016年,原环境保护部等六部门颁布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,逐步完善强制性信息披露制度。2018年,原证监会颁布了《上市公司治理准则》(2018修订),规定了上市公司的环境信息披露义务。2019年,国务院颁布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,提出完善环境信息公开制度,加强重特大突发环境事件信息公开,对涉及群众切身利益的重大项目及时主动公开。2020年,国务院颁布了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,明确排污企业要公开环境治理信息。在该阶段,我国初步建立了企业环境信息披露制度,要求更加明确和严格,并将披露主体从上市公司逐步扩大到事业单位,但披露的具体内容、形式及评估监督模式等关键内容尚不完善。

1.3 深化提升阶段(2021年以来):健全制度体系2021年,生态环境部颁布了《环境信息依法披露制度改革方案》,构建了环境信息披露制度建设框架,提出了未来我国环境信息披露制度建设的重点任务,并指出设立企业环境信息强制性披露系统,集中公布相关信息。同年,中国人民银行颁布了《金融机构环境信息披露指南》,明确了金融机构进行环境信息披露的具体要求;生态环境部颁布了《企业环境信息依法披露管理办法》,明确规定各类披露主体的披露内容,规范了环境信息披露的方式,细化了环境信息披露的要求。随后,生态环境部印发了《企业环境信息依法披露格式准则》,规范了企业年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告的编制。2022年,国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,提出构建具有中国特色的环境、社会、治理(ESG)信息披露规则、ESG绩效评级和ESG投资指引。生态环境部积极推动环境信息披露工作,指导全国各地提升环境信息披露能力,构建环境信息披露平台并实现业务化运行,开展碳信息披露探索,跟踪评估环境信息披露质量,持续推进环境信息披露制度建设,使环境信息披露逐步成为环境制度体系建设的基础性制度。在该阶段,我国逐步建立起企业环境信息披露的基本框架,披露主体在不断扩大,披露内容逐渐详细完善,披露方式也更加多元,披露行为更加规范,并且在支撑强化环境监管、落实企业责任方面发挥了重要作用。

从我国的企业环境信息披露实践发展可以看出,主要呈现以下特征:

(1)制度体系不断完善,环境信息披露制度的基本框架已经形成。一是披露范围逐渐扩大。从2003年的《关于企业环境信息公开的公告》到2021年的《企业环境信息依法披露管理办法》,我国环境信息披露制度的披露主体和披露内容日益扩大。强制性披露主体从重污染企业扩大到部分上市公司和发债企业,披露内容从以污染物排放信息和环境违法信息为主扩大到企业环境相关的众多信息,包括环境管理信息、污染物和碳排放信息、环境应急和违法事件信息等。同时,根据企业情况和市场需求,明确了不同披露主体的披露重点。不断扩大的披露主体和披露内容,更好地满足了市场投资者和社会公众对于企业环境信息的现实需求。二是披露格式日益规范。我国早期的环境信息披露并没有明确规定企业披露环境信息的格式和方式,如2007年的《环境信息公开办法(试行)》仅要求企业在所在地主要媒体上公布环境信息,对于公布的方式和格式没有明确要求。但2021年的《企业环境信息依法披露管理办法》中明确规定,企业编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告并上传至企业环境信息依法披露系统。同时,《企业环境信息依法披露格式准则》明确了年度报告和临时报告的格式规范。

(2)从以政策引导为主发展到以强制性信息披露为主、自愿性信息披露为辅。《环境保护法》《环境信息公开办法(试行)》中相关环境信息披露多以建议为主。政策中出现的大多是“必要时”“鼓励”“自愿”等措辞,强制约束性差,难以对上市公司起到真正的威慑作用。《关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等中相关环境信息披露的强制性显著增强。政策中出现的大多是“加强”“严格”“强制”“明确”等措辞,对环境信息披露的要求更加严格和明确,同时,也鼓励自愿进行环境信息披露。

(3)逐步建立健全运行机制,披露方式更加合理有效。一是注重健全违规责任追究机制。《清洁生产促进法》规定了违法企业要承担相应责任。《环境信息公开办法(试行)》规定不公布或者未按规定要求公布污染物排放情况的,由县级以上地方人民政府环保部门依《清洁生产促进法》的规定,处十万元以下罚款,并代为公布。《关于构建绿色金融体系的指导意见》指出要加大对伪造环境信息的上市公司和发债企业的惩罚力度。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出健全强制性信息披露机制和严惩重罚机制。《环境信息依法披露制度改革方案》提出要健全严惩重罚机制。二是环境信息披露方式更加合理,便于利益相关方获取信息。《清洁生产促进法》要求环保主管部门在当地主要媒体定期公开污染严重的企业名单。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》指出,将企业环境信用信息通过平台公示。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》指出排污企业通过企业网站等途径公开环境信息。《环境信息依法披露制度改革方案》指出,市(地)级以上生态环境部门依托官方网站或其他信息平台公布环境信息。

2 我国环境信息披露制度建设存在的问题 2.1 环境信息披露的相关法律标准不健全一是缺乏基本法律支撑。目前我国尚无专门规范上市公司或企业环境信息披露的专项法律,更多是生态环境部和证监会等相关部门出台的规范性文件和操作细则。《环境保护法》中对于环境信息披露仅有原则性规定,缺乏对于具体的披露内容和披露形式的规定。《公司法》《证券法》中关于信息披露的规定是建立在保障投资者利益的基础上的,对于企业环境信息披露的强制性规定不足;《企业环境信息依法披露管理办法》的法律层级较低。二是环境会计和审计的相关法规标准不完善。环境会计和审计制度是推进企业环境信息披露的重要基础,污染排放、碳排放等的测算和信息披露均需要有完善的环境会计和审计制度作为支撑。但目前我国尚未出台专门的环境会计和环境审计的相关法律,关于环境会计信息披露的要求大多是指导性文件,缺乏统一的资质认定和环境核算标准。同时,与发达国家相比,我国关于环境支出、环境负债及环境投资等方面的环境信息披露较少,缺乏相应的环境会计准则。三是标准冗杂。我国环境信息披露制度的标准有待进一步规范,虽然出台了《企业环境信息依法披露格式准则》,但是在指标建设方面仍然需要进一步完善,一些统计指标需要更加规范的定义和更明确的统计口径,而且不同行业也存在一些差异性信息披露需求。

2.2 环境信息披露机制不完善一是披露主体仍较为单一。《企业环境信息依法披露管理办法》中明确了环境信息强制性披露的四类主体,但是未对自愿性披露主体作出规定,部分上市公司及中小企业就免于披露。二是披露内容侧重于定性描述,缺乏统一性和标准性。一些环境信息披露的规定依然不明确或分散,在选择性披露要求中,对于“重大”“重要”等词汇的语义难以界定,且规定有广泛的解释空间,边界难以确定。三是碳信息披露严重滞后。我国的碳信息披露制度建设严重滞后,钢铁、水泥、化工等高碳排放行业尚无统一的碳信息披露规定。《企业环境信息依法披露格式准则》中仅规定纳入碳排放权交易市场配额管理的披露主体强制披露碳排放信息,对于其他披露主体未做强制性规定。

2.3 监管机制不健全一是监督检查机制仍不健全,数智化程度低。环境信息涉及要素多、领域广,专业性强,监管难度大,地方政府运用大数据、人工智能等技术手段监督企业环境信息依法披露情况的能力不足。二是社会监督作用尚未充分发挥。目前我国对环境信息的监督主要是政府部门对上市公司的二元管理模式,社会力量参与力度不足。尽管《企业环境信息依法披露管理办法》中规定生态环境主管部门应畅通投诉举报渠道,但对于社会公众、新闻媒体参与监督的方式和渠道尚未进行详细说明。

2.4 奖惩激励力度不足一是违规惩罚力度小。《环境保护法》规定了环保部门可以对不披露或者披露造假环境信息的上市公司进行处罚,主要针对的主体是被要求披露的上市公司,但是对于法律没有规定披露的主体缺乏惩罚性措施。《企业环境信息依法披露管理办法》在第五章罚则第二十八条中指出,企业违反本办法规定,不披露环境信息,或者披露的环境信息不真实、不准确的,由设区的市级以上生态环境主管部门责令改正,通报批评,并可以处一万元以上十万元以下的罚款。可以看出,惩罚力度依然较小,难以对企业形成较好的监督。二是激励手段缺失,目前我国颁布的政策文件指明了罚则,但是对于表现好的企业没有明确的奖励政策,不能较好地调动企业的积极性。

2.5 支撑能力不足一是统一的环境信息公开平台尚未搭建运行。我国企业环境信息公开大多由各省级单位根据自己管理现状与需求自行组织公开,没有跨区域的统一信息查询平台或工具,导致信息公开渠道分散,同一行业内相关企业信息难以对比。二是生态环境监测水平有待提升。生态环境监测是环境信息披露的基础,也是生态环境监管的重要支撑。目前我国生态环境监测中还存在着一些干扰现场、违规操作、数据失真和人为篡改等违法行为,严重影响了企业环境信息披露的真实性 [16]。三是绿色金融的引导推动作用有待提升。绿色金融可以更好地支撑环境信息披露制度,驱动企业主动地披露环境信息,并且对投资者的决策起到重要的参考作用。但是我国的绿色金融体系还面临投向非绿项目的资源错配和期限错配现象严重等问题,银行更倾向于贷款给期限短、风险小的项目,难以发挥绿色金融对企业环境信息披露的引导作用。

3 环境信息披露制度建设的总体思路深入推进企业环境信息披露制度建设以落实企业环境保护主体责任和推进生态环境治理现代化为目标,以解决企业环境信息披露质量不高、内容不全面、信息获取难、责任分散和监管不足等突出问题为导向,完善信息披露机制,强化实施保障,推进环境信息披露制度实施生效。

一是以落实企业环境保护责任和推进生态环境治理现代化为目标。完善的环境信息披露制度是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的基础。落实企业环境保护主体责任和满足利益相关方诉求是建立环境信息披露制度的出发点,通过开展环境信息披露,为利益相关方提供及时、全面、准确的环境信息。

二是以解决环境信息披露的质量不高、内容不全面、信息获取难、责任分散和监管不足等突出问题为导向。虽然我国已经基本建立起环境信息披露制度框架,但是环境信息披露制度仍然存在着责任分散、内容零散、监管不足、信息质量差、信息获取难等问题,对落实企业的生态环境责任、深入推进开展生态环境保护工作的支撑作用有待进一步发挥,亟须深入推进环境信息披露制度改革。

三是强化法律标准、监管能力以及相关配套等实施保障。环境信息披露制度的深入推进需要长远谋划和近中期改革相结合,以强化立法、监管来夯实实施保障能力十分关键。通过健全法律标准体系,专门针对环境信息披露制度开展立法,使环境信息披露有法可依。建立严格高效的监督和惩罚机制,为企业环境信息披露提供驱动力,促进企业披露真实准确的环境信息。建立统一信息披露平台、健全环境信息披露工作的监测能力、积极开展试点和完善绿色金融体系等,为环境信息披露制度提供全方位强有力的支撑。

4 深入推进环境信息披露制度建设的路径 4.1 健全立法标准体系完善的法律法规体系是深入推进企业环境信息披露制度建设的重要支撑。一是健全环境信息披露有关法律法规。由于法律的滞后性,已经出台的法律法规已经无法满足上市公司在发展过程中遇到的关于环境信息披露的问题,需要持续完善和修订相关环境法律法规来解决新问题。同时,研究拟订“企业环境信息依法披露管理条例”或“企业环境信息披露法”,以专门性的法律强制规范和推动企业环境信息披露制度建设。二是完善环境会计和审计相关法规标准。制定统一的环境会计准则和核算标准,规范环境会计师和环境审计师的资质认定要求。三是完善相关技术规范。将环境信息披露要求纳入相关行业规范条件中,统一行业环境信息披露标准。修订《上市公司信息披露管理办法》,将环境信息强制性披露的相关要求纳入上市公司的发布等环节。完善第三方机构参与环境信息披露的工作规范,引导咨询服务机构、行业协会等为企业提供规范化的第三方服务。四是明确权责关系。在相关法规中明确有关部门对于企业环境信息披露违法行为的惩治规定。加强企业的宣传和培训,提高企业的责任意识。一旦企业发生环境违法事件,应加大处罚力度并且要求企业履行违法责任。

4.2 完善披露机制一是逐步扩大披露主体。基于《企业环境信息依法披露管理办法》规定的四类强制性披露主体,逐步扩大披露主体,将未被纳入的强制性披露主体的部分上市公司列为自愿性披露主体,待环境信息披露制度较为成熟后,考虑将部分中小企业纳入自愿性披露主体中。二是完善披露内容。企业环境信息披露内容应服务于国家生态文明建设大局,落实“双碳”战略和美丽中国建设战略要求。将碳排放相关信息纳入强制性披露主体的披露内容,明确披露形式,为全国碳市场扩大行业覆盖范围做好碳排放信息建设工作。同时,将ESG与可持续发展等信息融合纳入环境信息披露制度中,加强与国际规范接轨,提升国际认可度。三是构建分行业分领域的环境信息披露体系。根据不同行业不同领域的生态环境影响特点和现状,制定分行业分领域的环境信息披露标准和披露要求。重污染行业侧重污染物排放和治理,能源行业关注碳排放和资源消耗,金融行业则侧重投融资的生态环境影响。

4.3 完善监管机制一是加强政府监管。明确生态环境部门、工信部门、证监会等相关部门的监管权责,生态环境部门将企业环境信息披露情况纳入环境监督执法和“两随机,一公开”监管体系中,通过定期审查和不定期抽查,加强监管有效性。工信部门将环境信息披露纳入企业信用管理,证监会等银行金融部门将上市公司的环境信息披露情况纳入公司风险审计管理中,充分发挥各部门的协同监管能力。二是建立完善的社会公众参与机制,落实公众举报途径。多渠道公开环境信息,充分发挥公众监督上市公司环境信息披露的“蝴蝶效应”,提高环境信息披露质量。三是衔接环境信用监管体系。推动企业环境信息披露与环境信息监管体系的深度融合,将企业环境信息披露作为环境信用监管体系的重要数据基础,对于“误报漏报”“污染超标”等现象实施重点监管,形成“一处违规、处处受限”的约束机制,倒逼企业绿色转型。四是加强技术监管。推广区块链技术,提升环保数据的真实性和可追溯性,实现环境数据“源头可溯、全程留痕”,提高监管效率和震慑力。

4.4 强化奖惩机制在《企业事业单位环境信息公开办法》中嵌入环境信息披露合规豁免规则,并且构建环境信息披露激励与惩戒双向调节机制 [17]。一是加大惩罚力度。当前我国的环境信息披露的处罚较轻,得不到企业的足够重视。建议将惩罚金额上调一万元以上一百万元以下,同时在排污许可证、企业信用管理系统中记录企业的惩罚情况。二是加强激励效果。对于如实披露环境信息的上市公司,可以给予税费优惠、较低的贷款利率和融资等多方面优惠,奖励环境信息披露表现优良的上市公司,达到保护环境、个人利益和公众利益的统一。

4.5 提升支撑能力一是建立信息共享机制。地方生态环境部门依托官方网站或者其他信息平台,将企业环境信息披露情况及监督执法结果信息公布,供社会公众和同级其他管理部门免费查询。二是提高环境信息披露技术水平。为保证获取企业的环境信息的真实性和可靠性,应加强环境领域中的监测技术和治理技术等方面的研究。加强区块链技术在环境信息披露中的应用,通过利用分布式数据存储、共识机制和加密机制等技术保证数据的真实性、准确性、透明性和不可篡改性。建立包括环境质量、污染排放、环境审批许可、环境监管与处罚等信息在内的全国统一的环境信息公开平台,构建“四级结构、全国统一”的平台结构,实现环境信息与污染排放信息实时“一站式”公开 [18]。三是推动环境信息披露广泛应用。通过积极引导和政策支持,推动开展披露信息在ESG评价、绿色金融、绿色供应链、绿色消费等领域的广泛应用。在ESG评价体系中,精准纳入环境信息披露内容,使评价更全面客观,助力投资者识别可持续发展企业;在绿色金融领域,依据披露信息制定针对性金融产品和服务,引导资金流向环保产业;在绿色供应链管理中,以环境信息为参考优化供应链,提升整体绿色低碳水平。

| [1] |

DANISCH C. The relationship of CSR performance and voluntary CSR disclosure extent in the German DAX indices[J]. Sustainability, 2021, 13(9): 4904. DOI:10.3390/su13094904 |

| [2] |

NOR N M, BAHARI N A S, ADNAN N A, et al. The effects of environmental disclosure on financial performance in Malaysia[J]. Procedia economics and finance, 2016, 35: 117-126. DOI:10.1016/S2212-5671(16)00016-2 |

| [3] |

CLARKSON P M, FANG X H, LI Y, et al. The relevance of environmental disclosures: are such disclosures incrementally informative?[J]. Journal of accounting and public policy, 2013, 32(5): 410-431. DOI:10.1016/j.jaccpubpol.2013.06.008 |

| [4] |

刘咪. 环境会计信息披露影响因素研究——以医药制造业上市公司为例[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2018.

|

| [5] |

武剑锋. 环境信息披露、融资成本与企业价值增长——来自沪市A股重污染行业的经验证据[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2015.

|

| [6] |

季晓佳, 陈洪涛, 王迪. 媒体报道、政府监管与企业环境信息披露[J]. 中国环境管理, 2019, 11(2): 44-54. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2019.02.044 |

| [7] |

唐国平, 刘忠全. 《环境保护税法》对企业环境信息披露质量的影响——基于湖北省上市公司的经验证据[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 2019, 46(1): 150-157. |

| [8] |

宗子薇. 新《环境保护法》对企业环境信息披露水平的影响——基于股权结构的调节效应研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2019.

|

| [9] |

任月君, 郝泽露. 社会压力与环境信息披露研究[J]. 财经问题研究, 2015(5): 88-95. |

| [10] |

孟晓华. 企业环境信息披露的驱动机制研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.

|

| [11] |

魏婉婷. 公司治理、外部影响因素与环境会计信息披露质量相关性研究——以重污染行业上市公司为例[D]. 北京: 中国财政科学研究院, 2019.

|

| [12] |

李静. 煤炭上市企业环境会计信息披露质量影响因素研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2017.

|

| [13] |

马悦, 上官鸣. 绿色信贷与企业环境信息披露质量——基于《绿色信贷指引》的准自然实验[J]. 现代管理科学, 2022(3): 100-108. |

| [14] |

李少林, 杨文彤. 环境信息披露制度改革对绿色全要素生产率的影响测度研究[J/OL]. 环境科学研究, 1-17[2022-07-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1827.X.20220105.1749.002.html.

|

| [15] |

戴悦, 华楚慧, 殷敏. 生态补偿机制对企业环境信息披露的需求分析——以长三角大都市群生态功能区为例[J]. 生态经济, 2016, 32(8): 94-100. |

| [16] |

胡清, 吕广丰, 高菁阳, 等. 区块链技术在环境监测中的应用研究[J]. 中国环境管理, 2022, 14(3): 21-29. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2022.03.021 |

| [17] |

吴杨. 完善公司环境信息披露机制的合规路径[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2022, 42(6): 130-136. |

| [18] |

李晓亮, 陆俐呐, 林爱军. 我国企业环境信息公开政策制定与执行的进展与问题[J]. 环境保护, 2016, 44(18): 48-52. |

2025, Vol. 17

2025, Vol. 17