2. 北京理工大学能源与环境政策研究中心, 北京 100081;

3. 中国人民大学生态环境学院, 北京 100872;

4. 中国人民大学生态文明研究院, 北京 100872

2. Center for Energy and Environmental Policy Research, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

3. School of Ecology and Environment, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

4. Institute of Ecological Civilization, Renmin University of China, Beijing 100872, China

长期以来,应对气候变化的解决方案多集中于供给侧的结构改革和技术手段探索,然而碳排放的根源在于人类消费,从需求侧推动碳减排已成为实现“双碳”目标的重要举措 [1]。需求侧的碳排放管理因消费群体规模巨大、排放源分散多样且情景繁杂、个体行为机理复杂等特征,在需求侧减排机制和政策的设计实施上难点突出。目前需求侧减排方法较为单一,主要采取社会精神道德层面引导和公众自我约束控制相结合的方式 [2],收效甚微 [3],亟须机制创新,借助市场的力量丰富需求侧减碳的方法,提高需求侧减排效果。数字孪生、云计算、物联网等新兴技术的快速发展使数字化推动全民减碳成为可能,多元共享的碳普惠机制应运而生。碳普惠(Carbon Generalized System of Preferences,CGSP)是秉承“人人低碳、乐享普惠”的核心理念,通过量化公众日常低碳行为的碳减排量并换算为碳权益积分,累积到个人碳账户中,利用碳权益积分的金融属性在全社会系统内进行流通,从而获取商业激励、政策激励和交易激励的一种机制。目前中国碳普惠机制发展迅速,多个企业和地方政府已建立碳普惠平台并取得减排成效。碳普惠机制已被写入《中国落实国家自主贡献目标进展报告(2022)》,被列为激励全民参与减碳的重要探索。

虽然碳普惠机制的实践推广如火如荼,但学术界仅有少量研究对碳普惠机制进行分析,对其认知尚显不足。已有研究主要关注以下四方面:一是对现有碳普惠实践的总结与理论分析。文献分析了碳普惠制的运行逻辑,梳理了相关理论与实践,提出了碳普惠制度发展建议 [4–7]。二是提出碳普惠制度设计建议。如建立跨区域碳普惠制度协调机制 [8];通过构建演化博弈模型,研究分析多主体演化稳定策略,及外部激励机制对不同主体合作的影响 [9, 10]。三是关注碳普惠机制参与意愿的影响因素。部分研究以技术接受模型为基础,通过结构方程模型探讨各驱动因素的影响路径,发现制度技术环境、感知有用性等是直接驱动参与碳普惠机制的因素 [11, 12];也有研究借鉴保护动机理论和信息赤字模型,通过偏最小二乘结构方程模型发现相关信息、危机评估和应对评估是影响碳普惠机制公众支持的因素 [13]。四是关于碳普惠机制实施效果的评估。基于合成控制法构建准自然实验进行评估,研究发现碳普惠机制对提升居民实施低碳生活的意愿具有长期效应 [14],促进了地区碳排放总量、人均碳排放和碳排放强度的下降 [15]。

综上,现有研究普遍认为碳普惠机制是推动居民低碳消费转型的重要契机,但关于如何更有效地运用碳普惠机制推动需求侧减排尚未系统深入的研究,缺乏对碳普惠机制作为需求侧减排政策工具的理论阐释与其模式的可持续性分析。如何依托碳普惠机制持续有效地推动个体参与低碳绿色转型是需要重点关注的研究问题。本文首先对碳普惠机制进行理论追溯,探究该机制依托的理论基础和潜在创新。其次,结合实践总结分析不同主导模式的属性特点和可持续性问题,进而提出当前该机制面临的潜在风险与挑战。最后研究提出完善该机制的政策建议,为深入推动需求侧减排的碳普惠机制提供理论与决策支持。

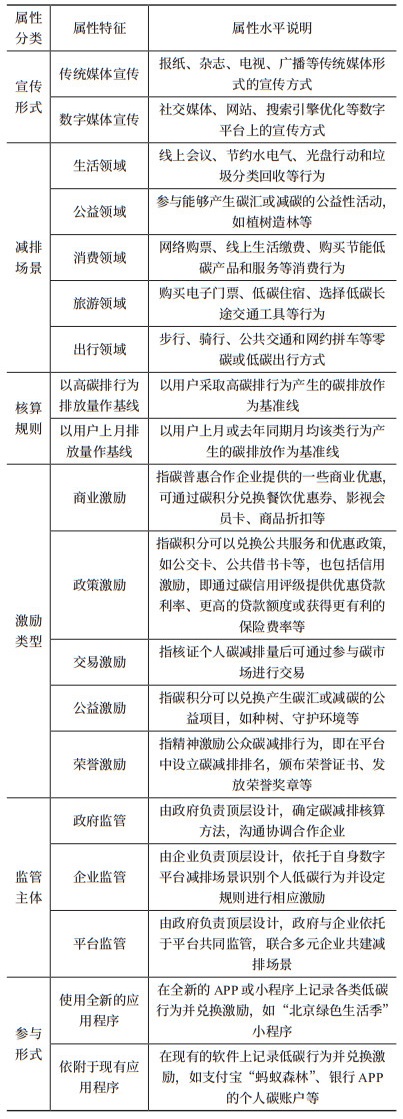

1 碳普惠机制理论追溯基于市场机制激励消费者行为变革的探索由来已久。20世纪90年代,英国学者提出了个人碳交易机制(Personal Carbon Trading,PCT)[16, 17]。个人碳交易机制是一个通用概括性术语,用于描述各类下游的限额交易政策。不同的PCT方案在排放范围、个人参与程度以及配额分配、交易规则和发展程度等方面各不相同 [18]。其中有三个较为成熟的PCT方案:①可交易的能源配额(Tradable Energy Quotas,TEQs)[16];②个人碳配额(Personal Carbon Allowances,PCAs)[17, 19];③限额与共享(Cap and Share,C&S)[20]。尽管个人碳交易机制的方案细节设计各不相同,但有着共同的特点:①碳排放权定期免费分配给个人;②涵盖家庭能源使用和个人交通产生的排放;③碳排放权可交易;④根据国家碳减排承诺,配额会随着时间的推移而减少 [21]。这些PCT方案拥有一致的目标和作用机理,通过把碳排放权赋予个人,并使稀缺的碳排配额成为可交易的价值商品,通过经济奖惩、认知意识和社会规范 [22]驱动行为改变,促使个人更积极有效地减少碳排放,如图 1所示 [23]。

|

图 1 个人碳交易机制减少碳排放机制示意 |

PCT的理论方案被提出后,一些国家曾尝试将其付诸实践。2006年,英国环境大臣David Miliband提议将碳交易从企业扩展到个人,发起了关于PCT的辩论,引起学术界的广泛讨论。经过多方调查研究 [24, 25],PCT方案在政策领域被宣告为“超前的” [26]。此后,个人消费端碳交易一直被学术界关注和讨论,但其实践应用早已停滞。阻碍PCT广泛应用的主要原因有三:①在个人层面应用配额的公平性和社会可接受度受到质疑;②个人市场的管控和配额跟踪中高昂的实施成本和巨大的技术壁垒;③现有政策环境下的有效性问题,涉及重复计算和双重监管 [23]。因此,PCT实践仍处于理论探讨阶段,典型的个人碳交易试点实验仅有澳大利亚Norfolk岛碳评估实验(关注家庭能源消耗)[27]和芬兰Lahti的CitiCAP试点(关注日常交通排放)[28]。

本文研究的碳普惠机制可视为一种自愿式的个人碳交易机制 [29],是对现有个人碳交易机制的创新和重要拓展。该机制通过数字技术量化无形的绿色生活方式为有形的绿色价值,从而缓解由公众碳减排行为的外部性引发的市场失灵。PCT与碳普惠机制两者在作用机理上相似,但在运行机制上存在明显差异。碳普惠机制一定程度上破解了PCT实践中面临的典型障碍。首先,碳普惠机制以自愿参与为基础,不再强制分配碳配额,有效避免了公平性问题。其次,数字技术的普及降低了记录公众日常行为测算和监管碳排放的技术门槛,显著减轻了实施成本与技术壁垒高的压力。尽管仍存在重复计算与双重监管的问题,但随着标准统一、监管链路向上游延伸,这些问题有望逐步解决。个人碳交易机制与碳普惠机制具体异同如表 1所示。

| 表 1 个人碳交易机制与碳普惠机制异同 |

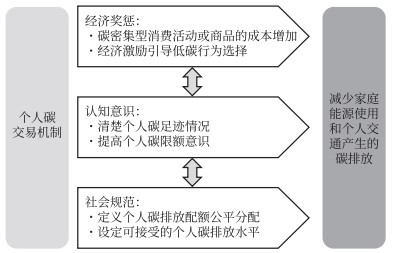

自2015年广东省率先开展了碳普惠探索以来,各类碳普惠实践蓬勃发展(如图 2所示)。当前碳普惠的牵头主体主要是各地方政府或具有数据基础的(平台型)企业。本文基于公开资料,将碳普惠模式划分为政府主导、企业主导和平台驱动型三类,并梳理了其实践模式典型案例与特征。

|

图 2 近年来典型碳普惠机制实践案例 |

政府主导碳普惠机制是由各地政府部门主导建立、以政府平台及少数合作企业的减排场景为基础的碳普惠机制。这类机制的特点是政府参与顶层设计,出台碳普惠体系建设工作方案和管理办法,负责相关方法学和标准的制定,具有较高的公信力。本文以广东省碳普惠制(中国最早提出并试点的碳普惠机制)和韩国光州“碳银行制”(最早将地方减排治理、公众参与和金融机制整合的模式)为例,详细介绍政府主导碳普惠机制的实践情况。

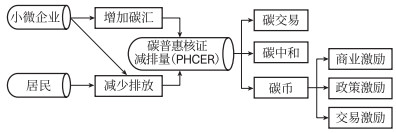

2.1.1 广东省碳普惠制2015年,广东省发展改革委发布《广东省碳普惠制试点工作实施方案》与《广东省碳普惠制试点建设指南》,启动碳普惠制试点建设。2017年印发的《关于碳普惠制核证减排量管理的暂行办法》,将碳普惠核证减排量(PHCER)纳入广东省碳交易市场作为有效补偿机制。2022年,广东省生态环境厅印发《广东省碳普惠交易管理办法》,明确碳普惠定义,即“运用相关商业激励、政策鼓励和交易机制,带动社会广泛参与碳减排工作,促使控制温室气体排放及增加碳汇的行为”。实现“一减一增”的双维目标,强调项目的普惠性、可量化性和额外性。目前广东省已发布6个碳普惠方法学,涵盖林业碳汇、分布式光伏发电、使用高效节能空调等多个领域。其官网显示,累计碳减排量超5万t,累计会员超4万人。运行机制如图 3所示。

|

图 3 广东省碳普惠制运行机制示意 |

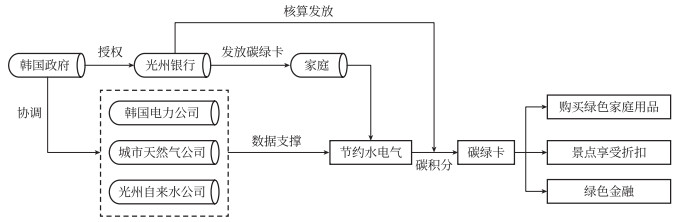

2008年,韩国光州推行“碳银行制”,将家庭日常水电气节约量转化为“碳积分”,赋予其经济价值,正向激励家庭碳减排行为。光州银行向自愿参与的家庭发放兼具借记卡功能的“碳绿卡”,通过跟最近两年间同月平均使用量作对比,把当前年度的能源节约量换算成积分并存入卡中。除以上场景,购买特定的环保产品或低碳出行也能获取“碳积分”。积分可用于景点门票折扣或购买环保用品。“碳绿卡”不仅促进绿色消费,还帮助银行拓展客户群。该项目由光州市政府主导,光州银行发放积分,数据来源于电力、自来水和天然气公司。截至2016年,54% 的参与家庭减少了电力、天然气和水的消耗,累计碳减排量为8.42万t[30]。运行机制如图 4所示。

|

图 4 韩国光州“碳银行制”运行机制示意 |

随着数字化技术的进步,企业(包括金融机构)能够便捷地获取大量用户的数据,从而更易承担碳普惠社会责任。企业主导的碳普惠平台基于业务范围构建减排场景,记录并量化个人低碳行为,将其换算为碳权益积分,用户可用该积分兑换商品或参与公益活动。国外企业通常通过计算消费者碳足迹,提供造林或清洁能源等项目,由用户自主出资抵消其碳排放,如新加坡的“Capture”和英国的“Yayzy”项目。这类模式依赖用户高度自觉,与碳普惠机制通过经济激励引导低碳行为有所不同。本文以蚂蚁森林(受众最广)和中信银行“个人碳账户”(国内首个银行主导碳账户)为例,详细介绍企业主导碳普惠机制的实践情况。

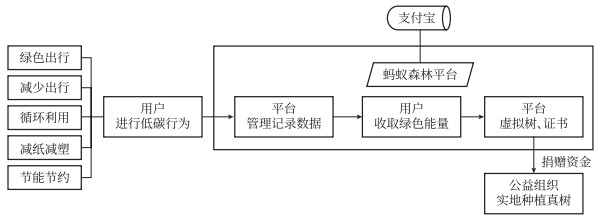

2.2.1 蚂蚁森林2016年8月,阿里巴巴旗下支付宝公益板块推出“蚂蚁森林”项目,通过网络互动形式鼓励公众低碳减排。用户通过步行、骑行、节水节电等低碳活动积累“绿色能量”,用于养育虚拟树,待树长成后可申请种植真树或认领保护权益并获得环保证书,以此来激励绿色生活。系统还设置了“绿色能量”排行榜和各种互动道具,鼓励用户邀请好友参与,形成良性互动与竞争。2019年9月,因带动5亿人低碳生活,并将碳减排量转化为荒漠化地区的1.22亿棵树,蚂蚁森林获得联合国“地球卫士奖”。运行机制如图 5所示。

|

图 5 蚂蚁森林运行机制示意 |

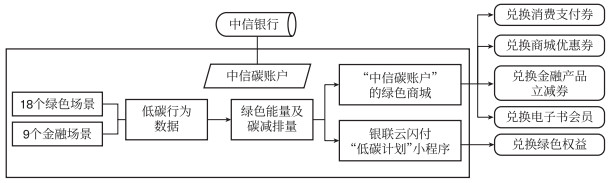

2022年4月,中信银行推出了“中信碳账户”。该账户采集用户在公交地铁、线上点餐、还款转账等18个绿色场景中以及信用卡和借记卡9个金融场景中的低碳行为数据,计算碳减排量并累积绿色能量。用户可在绿色商城或银联云闪付“低碳计划”兑换绿色权益,其碳减排量由中信银行回收,提升用户践行绿色生活的参与度和获得感。新华社《经济参考报》报道:“中信碳账户”,经过一年的沉淀,注册用户数突破100万户,累计碳减排量超过800t。运行机制如图 6所示。

|

图 6 中信银行“个人碳账户”运行机制 |

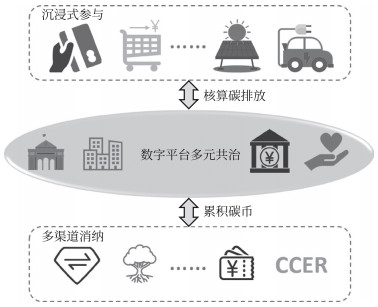

平台驱动型碳普惠机制基于第三方减碳计量的底层平台,通过互联网、大数据、区块链、云平台等数字技术,整合了政府、企业等多方优势。政府提供监管与标准,企业提供碳减排场景与用户参与度,金融机构提供交易与激励,互相促进形成多元平台,能够解决不同企业和平台之间互不兼容、碳减排数据分散等问题。本文以绿普惠(云平台)和Treelion创益(区块链平台)为例,详细介绍平台驱动型碳普惠机制的实践情况。

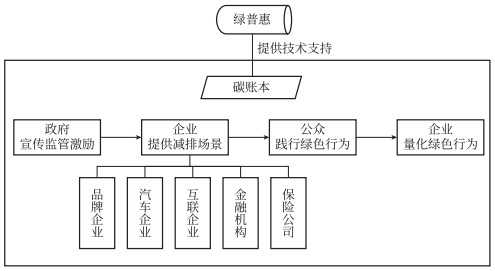

2.3.1 绿普惠成立于2019年的绿普惠专注于数字化绿色低碳生活的碳普惠综合解决方案,致力于构建第三方数字化绿色生活减碳计量底层平台,记录并量化个人在不同平台上的绿色行为,建立个人、企业、政府“三位一体”碳账本。以2022年“北京绿色生活季”为例,绿普惠云提供技术支持,引入美团、饿了么、苏宁等企业,覆盖出行、快递、外卖等减排场景。消费者的低碳行为(如饿了么无需餐具、使用美团单车等)经绿普惠云量化为减排量并转化为碳积分,可兑换多种激励。企业层面,绿普惠平台协助企业规划减碳场景、科学评估减排量、制定标准化计算模型,解决缺乏底层碳减排计量平台的问题。政府层面,绿普惠为政府项目提供减排量计算、平台建设、多方合作及减排量消纳等服务,解决政府项目建设难、用户参与度低的问题。个人层面,个人碳账本让用户随时查询减排量并兑换激励,激发减碳热情。截至目前,绿普惠核算系统已为超过3000万人记录,其碳减排量超过6.9万t[31]。运行机制如图 7所示。

|

图 7 绿普惠运行机制 |

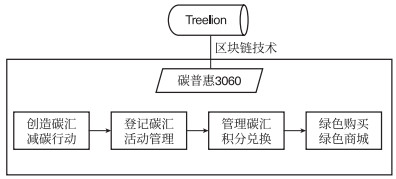

Treelion创益是一家数字化绿色金融基础设施服务商,专注于将区块链技术应用于生态事业。其构建的碳普惠平台“3060”利用区块链的智能合约与共识机制,推动碳汇的数字化登记与金融化,提升碳汇交易流动性,构建个人与企业、企业与企业间的碳交易桥梁。“3060”平台依托区块链的隐私保护、不可篡改和可追溯功能,实现个人及中小微企业碳足迹的链上存证和溯源。通过低碳行为量化计算碳足迹、低碳积分兑换交易,构建碳普惠交易闭环,对个人绿色生活行为进行可信跟踪、度量与激励。将个人的绿色生活行为与企业、政府有效地串联起来,提升公众在生活和消费领域降污减碳参与度。运行机制如图 8所示。

|

图 8 Treelion创益运行机制 |

通过上述碳普惠实践模式梳理可以发现,由于碳普惠机制牵头主体不同,个人碳减排行为场景、核算减排量标准与激励体系皆不相同,在个人碳减排行为记录、碳资产换算与交易环节形式多样。此外,实践中不乏一些“项目制”“一过式”的碳普惠案例,其可持续性问题颇具争议。因此本部分首先基于碳普惠机制属性分解构建分析框架,基于其核心属性分析探讨不同碳普惠运行模式的可持续性问题。

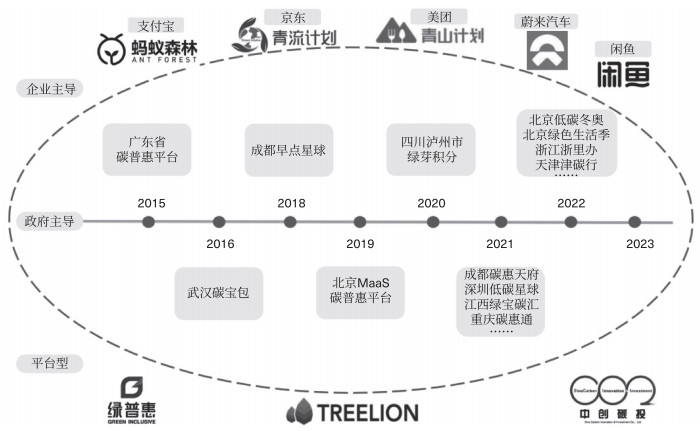

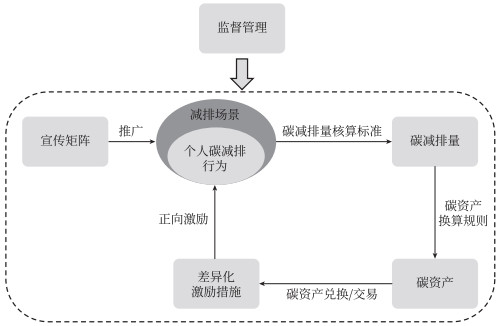

3.1 碳普惠机制属性碳普惠机制属性具体表现在其各环节的运行流程与逻辑,如图 9所示。碳普惠机制运行流程有六个主要部分:(如碳币、碳积分或碳信用);⑤差异化的激励措施,即通过多样化的激励措施将碳资产转化为个人收益,从而将个人碳减排行为的正外部性内化为实际的经济回报,以进一步促进个人低碳生活;⑥监督与管理,即对碳普惠机制全流程进行监管,包括确定低碳行为清单、制定合理的换算规则、确保用户数据隐私安全等。

|

图 9 碳普惠机制运行流程 |

上述碳普惠机制各环节流程的属性主要为以下六个方面(表 2):①在宣传形式上,分为传统媒体和数字媒体宣传。政府主导多采用传统媒体,企业主导偏向数字媒体,平台驱动型则将两者结合,综合宣传推广。②在减排场景上,围绕生活、公益、消费、旅游和出行五大领域展开,目前公益领域涉及较少。政府主导侧重生活和旅游,企业主导聚焦消费和出行,平台驱动型则大多融合五大领域核算个人碳减排量。③在核算规则上,尽管碳减排量的核算基准线可基于高碳排行为产生的碳排放量,也可基于用户本身上月或上季度月均该类行为产生的碳排放量,但目前我国采用前者。这一选择与当前处于鼓励大家广泛参与阶段且实操难度高有关。当已降到低碳生活排放水平后,如何持续激励公众仍待探索。④在激励类型上,有商业、政策、交易、公益与荣誉激励这五大措施。目前公益激励应用有限,最典型的为“蚂蚁森林”,而荣誉激励则在各类型碳普惠机制中都会有不同程度涉及。政府主导以政策和交易激励为主,同时也会通过合作企业提供一定商业激励,企业主导以商业激励为主,平台驱动型则利用多元参与主体优势,结合多种激励类型形成激励体系。⑤在监管主体上,分为政府监管、企业监管与平台监管。政府主导由政府负责顶层设计,制定碳减排核算方法学和全流程监管。企业主导依托于自身数字平台对个人低碳行为的识别能力,确定换算规则。平台驱动型则由政府负责顶层设计,且政府与企业依托于平台共同监管,联合多元企业共建减排场景。⑥在参与形式上,包括使用全新的应用程序和现有应用程序模块拓展。政府主导与平台驱动型多以搭建全新的应用程序为主,企业主导则多依附于现有应用程序增加碳普惠模块。

| 表 2 碳普惠机制属性特征说明 |

通过分析碳普惠机制的属性可以发现,不同运行模式存在明显差异。各自面临着特有的可持续性问题,同时也有一些共性挑战,如消费者认知度和参与度不足、资金支持匮乏、激励机制缺乏持续性等。深入挖掘各模式碳普惠机制所存在的可持续性问题对完善该机制具有重要意义。

3.2.1 政府主导碳普惠机制的可持续性问题政府主导的碳普惠机制作为探索需求侧减排的重要试验,面临着宣传渠道单一、减排场景有限及资金短缺等挑战。宣传形式上,政府依赖传统媒体,难以覆盖更广泛的受众,导致公众对碳普惠机制的认知和参与意愿较低。此外,减排场景的局限性限制了其效能。政府主导的模式通常仅能统计个别合作企业平台内有限的减排行为,无法全面覆盖公众在衣食住行等多领域的减排贡献,影响了机制的推广深度与广度。更为关键的是,激励措施多依赖政府补贴或有限的碳交易收入,资金来源缺乏稳定性和多元化,难以支撑长期运行,缺少合理的市场化机制。

3.2.2 企业主导碳普惠机制的可持续性问题企业主导的碳普惠机制凭借其灵活性在实践中取得了一定成效,但核算规则、减排场景覆盖和资金机制上的短板限制了其可持续发展。由于缺乏统一的核算标准,不同企业自行制定的碳减排量算法缺少权威性和科学性,导致公众信任度较低,且无法进一步实现碳交易。此外,企业主导模式通常仅基于自身业务场景记录用户行为,无法实现对公众衣食住行等多场景减排的综合统计,限制了激励范围。更重要的是,企业为推动碳普惠实践需投入大量资金支持,但由于盈利模式不明朗,激励措施多局限于内部资源或公益项目,尚未形成市场化的资金闭环。

3.2.3 平台驱动型碳普惠机制的可持续性问题平台驱动型碳普惠机制相较于单一政府 / 企业主导的碳普惠体现出更广泛的覆盖范围和激励体系。其核算方法相对统一,跨企业平台的绿色行为量化与去重汇总在一定程度上避免了多平台的重复激励,且多方共同监管,数据可信度较高。此外,其传播宣传的方式及渠道多,多方联动,可以形成更广泛的社会影响,更多地调动公众参与的积极性。

然而平台驱动型碳普惠机制也存在着制约其发展的瓶颈问题。首先,公众对平台型碳普惠账户的认知度较低。由于合作企业的减排行为数据直接后台计入账户,许多公众未能意识到其低碳行为产生的激励,这对需求侧减排的推动作用有限。平台仅对用户自发已形成的低碳行为进行记录,可能并没有起到激励其从高碳行为切换为低碳行为的实质性推动作用。其次,激励的兑换流程复杂,低碳行为与积分激励部门分离,价值实现过程受阻。公众需在企业平台记录减排行为,但兑换激励时需切换至独立的碳普惠应用,割裂的体验难以吸引公众持续参与。缺少一个畅通的减碳、记录与兑换的通道将极大地影响公众参与的积极性。最后,多方协作的利益协调难题也影响了平台机制的长效运行,需要更清晰的角色分工和收益分配方案。

4 碳普惠机制发展面临的挑战与建议 4.1 碳普惠机制发展面临的挑战综上对不同碳普惠模式的理论溯源、实践情况和可持续性问题的分析与讨论,当前中国碳普惠机制在发展过程中至少面临以下四方面挑战:

4.1.1 覆盖群体和减排场景有限且分散,难以形成规模化贡献碳普惠机制的广泛影响高度依赖公众的可持续消费意识,但真正因参与该机制而转变高碳消费行为的群体较为有限。碳普惠机制的核心在于全面量化公众日常衣食住行领域的碳减排行为,但由于数据获取困难、场景多样且分散,对个体行为的准确记录仍面临挑战。此外,单一主体主导的模式在宣传形式、减排场景以及激励形式方面的局限性,进一步限制了覆盖范围和减排场景的多样性,难以推动碳普惠机制实现规模化贡献。

4.1.2 缺乏科学且统一的减排量核证标准,争议颇多目前已出台多项碳普惠机制下的减排核算团体标准 [32],但个人碳减排量的核算方法学整体缺乏科学性,且标准体系尚不统一。学界常用的消费端碳排放核算方法包括投入产出模型、生命周期评估和能源碳排放系数法 [33],通过对不同消费行为选项的碳排量核算,与基准情景(一般为当前消费碳排放量)相比较,来评估低碳消费行为的潜在碳减排量 [34]。然而,碳普惠减排量核算以目标行为对应的高碳行为选择作为基准线,通过减碳因子与行为频次或消费量计算目标行为的减碳量。这种方法学因基准线选择存在争议,不同地方的基准情景不统一,难以形成普适的核算标准。其核算体系的不完善直接阻碍了全国统一碳普惠平台的建立,并制约碳普惠项目与碳排放权交易机制的衔接。由于缺乏公允的碳减排量核算方法,目前难以明确碳普惠项目的具体减排贡献,也无法有效与减排目标挂钩。此外,碳普惠机制衡量的消费端减排量在不同平台是否进行了多次计算的问题(如绿色出行选择步行时,可以同时在蚂蚁森林和高德地图中转化为低碳能量)尚未得到科学验证,进一步增加了碳普惠核算的不确定性。

4.1.3 尚未形成完整闭环的“激励链条”,可持续性面临挑战当前碳普惠机制的激励形式较为单一,以商品优惠券为主,尚未建立多维激励矩阵体系,激励资金仍主要依赖企业或政府的补贴。北京MaaS碳普惠平台通过将项目获得的碳减排量出售给北京市政路桥建材集团有限公司以获得部分资金。但此类碳交易案例仅为“一过式”政策事件,未形成良性循环机制,对外部资金仍有大量需求,缺乏可持续性。此外,平台驱动型碳普惠机制的可持续性分析也表明,公众在兑换激励过程中缺乏连贯的减碳、记录与兑换通道。目前,无论是激励资金还是激励流程,均缺乏系统化、严谨的系统设计,未形成完整的“激励链条”。只有在科学核算公众碳减排行为的基础上,构建高效且闭环的激励机制,提高激励的通用性,才能推动碳普惠机制真正实现可持续发展。

4.1.4 数据安全和隐私保护制度不完善随着碳普惠机制覆盖群体与减排场景的不断扩大,数据隐私与安全问题可能成为主要阻碍。尽管中国数字经济发展迅速,移动支付普及度较高,但碳普惠机制需要整合多个数字平台数据,涵盖衣食住行各领域消费行为进行碳排放核算。这意味着公众的行为特征可能被全面掌握,带来隐私泄露和数据滥用的风险 [35]。威胁不仅限于消费行为数据泄露,还包括商家利用海量数据分析消费者行为,进行价格歧视或推送有偏商业信息。此外,仅经过匿名处理的消费数据难以充分保护隐私,非法企业可能通过交易公众数据牟利。当前,对于公众低碳消费行为数据的采集、存储和使用,缺乏健全的制度规范与监管,主要依靠企业的自律。公众既不了解自身隐私数据的用途,也缺乏有效保护隐私的手段,亟须完善相关保护机制以确保数据安全与隐私不受侵害。

4.2 碳普惠机制发展建议随着碳普惠机制的不断探索,秉承“先有后优”的思路,让公众先了解可持续发展理念,再逐步丰富与优化,形成多元主体共建的碳普惠平台,提高该机制促进需求侧减排的效率,是未来碳普惠机制发展的重要方向。目前,中国碳普惠机制仍处于区域小范围探索阶段,如何通过路径设计实现行为变革并撬动更广泛的需求侧减排是核心问题。总体的碳普惠机制发展路径示意如图 10所示,针对上述碳普惠机制发展中面临的挑战,本文提出如下发展建议。

|

图 10 碳普惠机制发展路径示意 |

应充分利用大数据、物联网、云计算等技术手段,联合各方力量构建跨区域的全国统一碳普惠平台,形成覆盖广泛的社会低碳链,实现多元主体共同治理需求侧碳减排。首先,跨区域的平台建设需以健全的法律和制度为保障,由政府主导顶层设计,明确各方职责,整合各领域减排场景,统一核算技术标准,强化监督管理,并建立因地制宜的区域碳普惠协作机制。企业(包括金融机构)与公益组织不仅负责汇集公众在不同减排场景下的低碳消费行为,还承担公众碳减排量的消纳。通过提供多样化的激励措施,如信用激励和商业激励等,鼓励公众积极参与低碳行为。未来,企业还可基于公众的碳减排量,以CCER项目的形式将个人减排量汇集并分类打包,完成整体申报与审核后进入碳市场交易,实现公众碳减排量的价值转化。

4.2.2 制定科学且统一的碳普惠核证标准目前,碳普惠机制下的碳减排量核算方法是通过与基准行为情景对比来计算减排量。例如,广州市生态环境局在2023年发布的《广州市互联网租赁自行车骑行碳普惠方法学(试行)》中,基准情景是搭乘其他交通工具的碳排放,减去骑共享单车的碳排放(这部分按零排放计算),两者的差值即为减排量,并计入碳账户。本文建议采用直接计算消费行为碳排放量的方法。可借鉴美国Joro公司的估算方式,通过将用户的电子消费交易记录与各行业单位货币碳排放强度(即tCO2/ 元)结合,评估其碳排放量,并以此为依据显示用户的碳足迹。例如,可在付款界面展示用户的碳排放量,并通过助推方式(如当前排放的碳需1棵树10年吸收)帮助公众更直观地理解碳排放对其环境的影响。将该消费碳足迹与碳普惠账户关联后,在摸底不同用户月均碳足迹基础上,对其后续减少的碳排放量给予更有价值的激励,从而提升激励的普适性和有效性。

该方法能够准确测量实际的碳减排量,为公众群体碳减排量汇总及与碳排放权交易制度的衔接奠定了基础。同时,它避免了不同地区基准情景不统一的问题。通过这一核算方式,碳足迹可以嵌入到日常生活的各个消费场景中,尤其是在电子支付普及的背景下,几乎可以覆盖所有衣食住行的消费行为。全国统一的碳普惠平台和科学的核算方法(该方法计算减排量的核心是行为模式的切换或消费量的减少),能够避免同一低碳行为的减排贡献重复计算。

4.2.3 纳入中国核证自愿减排量(CCER)项目,利用市场机制形成“激励闭环”在构建全国统一碳普惠平台和一致的核算标准基础上,建立有效的激励机制,提高公众碳减排行为的价值至关重要,这将直接影响公众参与的积极性和实际成效。体系化激励机制应涵盖多维政策激励、商业激励以及交易激励。通过将碳普惠项目的减排成果与碳排放权交易制度有效衔接,将真实有效的碳减排量打包纳入CCER,可部分解决资金流的可持续性问题,利用市场机制形成“激励闭环”。公众通过日常生活中的碳减排行为参与碳排放权交易市场,不仅能够认可自身的减碳贡献,还能更积极地参与节能环保活动。有效且持续的激励体系将保障碳普惠机制的稳定运行,促使公众逐步养成低碳生活习惯,并推动形成全社会的低碳环保氛围。

将碳普惠项目纳入CCER,不仅有助于碳普惠机制的发展,也能丰富CCER项目种类,形成双赢局面。然而,目前中国的碳排放权交易仍处于初步建设阶段,CCER主要是提供低成本履约渠道。为避免过多CCER涌入碳市场而冲击碳配额价格,各地区应合理设置CCER抵消比例,限制其不超过应清缴配额的合理百分比。随着碳排放权交易市场逐渐成熟,更多行业主体将被纳入交易体系。据北京绿色交易所预测,未来中国碳市场(ETS)在金融化后将大幅增长,预计配额为70亿~ 80亿t,年交易量超100亿t,交易额将突破1万亿元。CCER引入了更广泛的碳金融工具和交易产品来补充ETS,对其需求也将会持续增长。此后将面临巨大的需求缺口,急需不断丰富CCER项目类型,并针对不同项目制定差异化抵消机制,以应对潜在的需求缺口。

4.2.4 建立完善的数据安全和隐私保护制度全国统一碳普惠机制的运行将依托云端大数据平台,在推进公众数据价值最大化的同时,必须高度重视个人数据安全与隐私保护。政府应加强数字监管,完善相关法律法规,建立健全隐私保护体系,保障公众隐私不受侵犯。公民对个人数据信息的自决权、控制权等个人数据主权应得到法律法规的保护。此外,在统一碳普惠平台与减排量核算方法的框架下,各企业有责任保护用户隐私数据。为此,非必要数据无需上传至碳普惠平台,而是分散存储在企业内部。各企业将负责记录和量化用户的碳减排行为及贡献,通过这种分布式的数据管理模式,可以消除碳普惠平台带来的隐私安全隐患,实现数据安全与碳普惠机制运行的平衡。

5 结语2023年7月,在全国生态环境保护大会上,习近平总书记强调要加快形成绿色生产方式和生活方式,厚植高质量发展的绿色底色。碳普惠机制作为落实《绿色生活创建行动总体方案》的重要措施与实现“双碳”目标的有力工具,是推动需求侧减排的必然方向。然而,当前碳普惠机制的减排场景分散,消费者低碳行为数据的量化标准缺乏广泛认可,且是否真正触达消费者以及其推动减排的实际效果尚未明确,这些问题亟待从顶层设计出发加以调整与完善。政府应从全局出发,强化保障措施,加强统筹指导与监督管理,并加大宣传力度,提升公众对碳普惠机制的认知和参与意愿。此外,应联合企业与学界制定科学统一的消费行为碳减排量核算方法学并赋予其价值,推动形成可持续的资金闭环。作为碳排放权交易的重要补充,碳普惠机制的快速发展将促进绿色低碳理念深入人心,真正撬动个体低碳行为的深刻变革,助力需求侧碳减排。

| [1] |

CREUTZIG F, NIAMIR L, BAI X M, et al. Demand-side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being[J]. Nature climate change, 2022, 12(1): 36-46. DOI:10.1038/s41558-021-01219-y |

| [2] |

MUNDACA L, ÜRGE-VORSATZ D, WILSON C. Demand-side approaches for limiting global warming to 1.5℃[J]. Energy efficiency, 2019, 12(2): 343-362. DOI:10.1007/s12053-018-9722-9 |

| [3] |

FREDERIKS E R, STENNER K, HOBMAN E V. Household energy use: applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behaviour[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2015, 41: 1385-1394. DOI:10.1016/j.rser.2014.09.026 |

| [4] |

刘飞, 周飞. 个人碳普惠: 实践模式、理论溯源及政策思考[J]. 西南金融, 2023(4): 46-56. |

| [5] |

卢乐书, 姚昕言. 碳普惠制理论与制度框架研究[J]. 金融监管研究, 2022(9): 1-20. DOI:10.3969/j.issn.2095-3291.2022.09.001 |

| [6] |

刘航. 碳普惠制: 理论分析、经验借鉴与框架设计[J]. 中国特色社会主义研究, 2018(5): 86-94, 112. |

| [7] |

景司琳, 张波, 臧元琨, 等. "双碳"目标下我国碳普惠制的探索与实践[J]. 中国环境管理, 2023, 15(5): 35-42. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2023.05.035 |

| [8] |

朱艳丽, 刘日宏. "双碳"目标下我国碳普惠制度的地区协调研究[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2023, 53(4): 60-72. |

| [9] |

DING R, WANG X J, LIU Y, et al. Evolutionary games with environmental feedbacks under an external incentive mechanism[J]. Chaos, solitons & fractals, 2023, 169: 113318. |

| [10] |

ZHAO X, BAI Y, DING L L. Incentives for personal carbon account: an evolutionary game analysis on public-private-partnership reconstruction[J]. Journal of cleaner production, 2021, 282: 125358. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.125358 |

| [11] |

SI H Y, LI N, DUAN X, et al. Understanding the public's willingness to participate in the Carbon Generalized System of Preferences (CGSP): an innovative mechanism to drive low-carbon behavior in China[J]. Sustainable production and consumption, 2023, 38: 1-12. DOI:10.1016/j.spc.2023.03.016 |

| [12] |

TAN X P, WANG X Y, ZAIDI S H A. What drives public willingness to participate in the voluntary personal carbon-trading scheme? A case study of Guangzhou Pilot, China[J]. Ecological economics, 2019, 165: 106389. DOI:10.1016/j.ecolecon.2019.106389 |

| [13] |

LI W Y, LIU J C. Investigating public support for the carbon generalized system of preference through the lens of protection motivation theory and information deficit model[J]. Sustainability, 2024, 16(4): 1531. DOI:10.3390/su16041531 |

| [14] |

CHEN F Y, CHEN Q R, HOU J, et al. Effects of China's carbon generalized system of preferences on low-carbon action: a synthetic control analysis based on text mining[J]. Energy economics, 2023, 124: 106867. DOI:10.1016/j.eneco.2023.106867 |

| [15] |

刘迪一, 刘俊腾, 张国兴, 等. 个体激励型自愿减排机制能否提升地区碳排放绩效?[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(6): 33-44. |

| [16] |

FLEMING D. Tradable Quotas: Setting Limits to Carbon Emissions[M]. Newbury: Elm Farm Research Centre, 1997.

|

| [17] |

HILLMAN M. Carbon budget watchers[J]. Town and country planning, 1998, 67(9): 305. |

| [18] |

FAWCETT T, PARAG Y. An introduction to personal carbon trading[J]. Climate policy, 2010, 10(4): 329-338. DOI:10.3763/cpol.2010.0649 |

| [19] |

HILLMAN M, FAWCETT T. How We Can Save the Planet[M]. London: Penguin, 2004.

|

| [20] |

JOHNSON M, POLLITT H, HARFOOT M, et al. A Study in Personal Carbon Allocation: Cap and Share[R]. Ireland: Comhar Sustainable Development Council, 2008: 148.

|

| [21] |

FAWCETT T. Personal carbon trading: a policy ahead of its time?[J]. Energy policy, 2010, 38(11): 6868-6876. |

| [22] |

PARAG Y, CAPSTICK S, POORTINGA W. Policy attribute framing: a comparison between three policy instruments for personal emissions reduction[J]. Journal of policy analysis and management, 2011, 30(4): 889-905. |

| [23] |

FUSO NERINI F, FAWCETT T, PARAG Y, et al. Personal carbon allowances revisited[J]. Nature sustainability, 2021, 4(12): 1025-1031. |

| [24] |

WALLACE A A, IRVINE K N, WRIGHT A J, et al. Public attitudes to personal carbon allowances: findings from a mixed-method study[J]. Climate policy, 2010, 10(4): 385-409. |

| [25] |

STARKEY R. Personal carbon trading: a critical survey: part 1:equity[J]. Ecological economics, 2012, 73: 7-18. |

| [26] |

Department for Environment, Food and Rural Affairs. Synthesis Report of the Findings from Defra's Pre-Feasibility Study into Personal Carbon Trading[R]. London: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2008: 26.

|

| [27] |

WEBB G, HENDRY A, ARMSTRONG B, et al. Exploring the effects of personal carbon trading (PCT) system on carbon emission and health issues: a preliminary study on the Norfolk Island[J]. The international technology management review, 2014, 4(1): 1-11. |

| [28] |

KUOKKANEN A, SIHVONEN M, UUSITALO V, et al. A proposal for a novel urban mobility policy: personal carbon trade experiment in Lahti city[J]. Utilities policy, 2020, 62: 100997. |

| [29] |

XIAO Y H, JIANG Y P, DU M, et al. A new carbon emission reduction mechanism: carbon generalized system of preferences (CGSP)[J]. Environmental science and pollution research, 2021, 28(1): 1267-1274. |

| [30] |

KLEIMAN N, HILLARD T, FORMAN A, et al. Innovation and the City[M]. New York: Center for an Urban Future, 2016.

|

| [31] |

ZHANG L, TAO L, SUN D J, et al. China: personalized carbon accounting for consumers[J]. Nature, 2023, 623(7988): 696-696. |

| [32] |

生态环境部宣传教育中心, 北京绿普惠网络科技有限公司. 中国碳普惠发展与实践案例研究报告[R]. 北京: 生态环境部宣传教育中心, 2023: 96.

|

| [33] |

ZHANG X L, LUO L Z, SKITMORE M. Household carbon emission research: an analytical review of measurement, influencing factors and mitigation prospects[J]. Journal of cleaner production, 2015, 103: 873-883. |

| [34] |

MORAN D, WOOD R, HERTWICH E, et al. Quantifying the potential for consumer-oriented policy to reduce European and foreign carbon emissions[J]. Climate policy, 2020, 20(S1): S28-S38. |

| [35] |

冯登国, 张敏, 李昊. 大数据安全与隐私保护[J]. 计算机学报, 2014, 37(1): 246-258. |

2025, Vol. 17

2025, Vol. 17