2. 清华大学智库中心, 北京 100084

2. Center of Think Tank, Tsinghua University, Beijing 100084, China

以绿色低碳循环为主要理念的可持续发展模式是全球公认的破解经济社会与资源环境矛盾的基本模式和路径 [1, 2]。自21世纪初以来,定量测度和调控可持续发展(绿色发展)水平是国内外研究的热点领域 [3]。开展面向可持续发展的绿色发展评估是国内外学术研究前沿。在绿色发展已成为时代发展的大潮流下,国内外学者开展了大量研究,不断丰富拓宽绿色发展的理念内涵,提出多样化的绿色发展评价指标体系,采用驱动力—压力—状态—响应(DPSR)评估模型 [4-6]、投入—产出(Input-Output)模型 [7, 8]、层析分析(AHP)模型 [9, 10]等,构建了不同维度的流域绿色发展指标体系,诊断流域的绿色发展水平,评价绿色发展效率,测度绿色发展的时空特征。整体来看,研究尺度主要聚焦在流域全域、重点流域(汉江 [11]、鄱阳湖 [12]等)、城市群(长三角城市群 [13]、成渝地区双城经济圈 [14]等)、省级行政区(江西省 [15]、江苏省 [16]等);空间差异化分析主要聚焦长江上、中、下游的整体差异 [17]或省(区、市)间差异 [18],尚缺乏对二级流域空间差异化评价,未能体现二级流域经济社会发展与生态环境保护的空间异质性。另一方面,从评价指标上,大多研究遵从传统的绿色发展理念,从经济—社会—环境—政策等维度选取相应指标,未能充分反映新时期新发展理念下流域绿色发展的内涵及流域水生态环境的突出特点。

长江是我国第一大河,长江流域生态价值和经济地位明显,拥有全国约1/3的水量,孕育了全国超40% 的人口,贡献了全国(不包括港澳台地区,下同)超45% 的国内生产总值,是我国经济重心与活力所在 [19, 20]。党中央、国务院高度重视并积极推动长江流域生态环境保护与经济发展,2016年《长江经济带发展规划纲要》明确将生态文明、绿色发展作为区域发展战略的首要原则;2021年《“十四五”长江经济带发展实施方案》提出推进长江经济带生态环境系统保护修复和绿色高质量发展 [21]。近年来,长江流域积极推动经济社会绿色转型,持续开展长江保护修复攻坚战,生态环境质量持续改善 [19]。但是流域水资源开发、生态环境保护与经济社会发展之间的矛盾依旧突出,推动流域绿色发展仍面临巨大挑战 [22, 23]。

本研究旨在借鉴国际流域绿色发展与水生态环境保护的经验,结合我国推动长江流域绿色发展的战略背景,研究提出新时期流域绿色发展的内涵。采用驱动力—压力—状态—响应(DPSR)模型构建流域绿色发展评价指标体系;基于不同流域分区流经省(区、市)、市(州)的经济社会—资源环境—管理政策多源数据集,用熵权法计算得到基于一套流域绿色发展评价指标的不同子流域分区差异化指标权重;诊断评估长江流域各分区绿色发展水平,识别制约不同流域分区绿色发展的关键因素,并提出差异化环境管理策略,以期为长江流域绿色发展提供政策支撑,为国内外典型流域绿色发展提供案例借鉴。

1 流域绿色发展内涵解析绿色发展是人类对传统生产、生活方式的重大变革和突破。从20世纪50年代至今,发达国家先后提出了“可持续发展”和“绿色新政”两大革命性理念,推进了绿色发展制度变迁的进程。1992年联合国环境与发展大会提出“可持续发展理念”,西方各国以低碳技术、循环技术为突破,关注生产资料的再利用。随着全球环境问题愈演愈烈,2008年联合国环境规划署(UNEP)提出“全球绿色新政”倡议,意图用“绿色发展”取代之前的“褐色发展”,依靠国家战略文件和计划进行探索和制度创新,强化政府绿色投资,通过绿色新政振兴实体经济。与国外发达国家相比,我国绿色发展制度依然延续了可持续发展、低碳经济、循环经济等理论,实施了区域可持续发展战略,提出了建立资源节约型、环境友好型社会等理念 [24]。绿色发展作为全球新的发展共识,提出了更具有包容性的发展理念,强调经济系统、社会系统、自然系统的系统性、整体性和协调性,是环境与资源可持续的、人与自然和谐共生的、将环境作为内在生产力的一种发展模式,追求环境保护和经济社会发展的相互融合和协同增效 [25]。

流域绿色发展及生态环境保护面临突出问题与压力,是典型的国际难题。重点流域通常人口与产业高度聚集、生态退化与水环境污染压力突出、人居安全风险突出,其生态环境问题具有地域差异大、污染跨界扩散快、污染危害大等特点,流域绿色发展则呈现人—地—水关系复杂、不协调问题突出、不确定性大等难点。欧盟等国和美国的流域水生态环境保护与管理尊重水系统流域边界,打破国家行政边界,强调跨区域流域水资源、水生态、水环境统筹协调治理,开展流域分区差异化管控,促进流域绿色发展。尽管我国目前流域水环境保护取得历史性进展,水环境理化指标已接近发达国家水平,但是仍存在水生态失衡、生态用水不足、面源污染加重等深层次问题 [26]。党的十八大以来,中共中央、国务院高度重视流域生态环境治理,各地也积极探索实践绿色流域构建。2019年,生态环境部印发《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》,首次将“水污染防治”调整为“水生态环境保护”,明确提出要突出水资源、水生态、水环境“三水”统筹,标志着流域治理从传统理化指标水质改善向水生态健康转变。“三水”统筹强调“三水”系统治理,协同推进水资源开发利用、水环境质量改善和水生态保护,促进流域绿色发展。

借鉴国外流域绿色发展经验,结合我国绿色发展政策制度与水生态环境保护理念,本文研究提出了新时期长江流域绿色发展的基本内涵。流域绿色发展是在生态优先、绿色低碳、协调发展大背景下,以人与自然和谐共生为基本原则,以促进流域间协调发展为导向,加强流域水资源、水生态、水环境(“三水”)统筹管理,协调流域内人—地—水之间的关系,推动流域上中下游经济社会、资源环境协调发展,协同推进流域高水平保护与高质量发展。

2 数据来源与研究方法 2.1 研究区域及数据来源按照《长江流域综合利用规划简要报告》水系划分,将长江流域划分为源头区、金沙江流域,岷江、沱江流域,嘉陵江流域,上游干流流域,乌江、赤水河、清江流域,汉江流域,洞庭湖流域,鄱阳湖流域,中下游干流流域共9个子流域分区。本研究案例地区涵盖长江全流域上、中、下游干支流共9个子流域分区,涉及18个省份①、129个地市,流域面积180万km2,约占我国陆地面积的20%。图 1为长江各子流域分区示意图。根据各省份统计年鉴和水资源公报、《中国环境统计年鉴》《中国城市建设年鉴》《中国城市统计年鉴》等统计年刊,以及遥感影像、自然地理等空间数据集,收集长江流域“十三五”以来经济社会、资源环境和管理政策等多源基础数据,通过空间融合分析等手段,构建了地市—省级—子流域多尺度、经济社会—资源环境—管理政策多维度的多源基础数据图层,采用2021年数据集开展长江流域绿色发展指标体系构建及现状评估分析。在进行分区域统计时,将同时分属于两个流域的地市按照流经面积较大的流域进行统计。

① 长江流域18个省份:西藏、青海、甘肃、云南、贵州、四川、重庆、湖北、湖南、河南、陕西、广西、江西、福建、浙江、安徽、江苏、上海。

|

图 1 长江流域各子流域分区示意 |

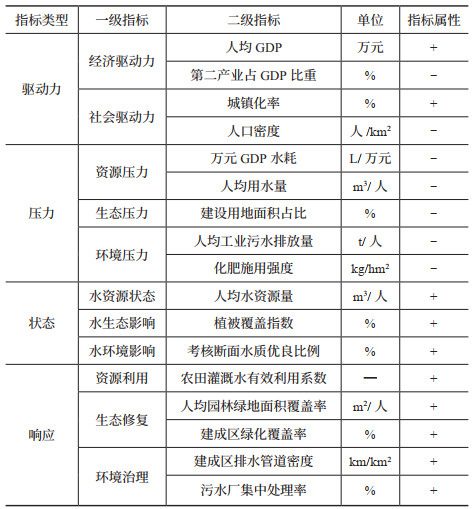

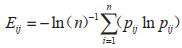

DPSR模型各指标维度具有较强灵活性和关联性,可有效反映人类活动与资源环境的动态关系。本研究基于DPSR模型,按照“三水”统筹原则,建立了流域绿色发展评价指标体系,共包括4种指标类型、11个一级指标、17个二级指标,如 表 1所示。其中,驱动力(Driving,D)指流域系统内人类活动和社会产业的发展趋势,包括对经济驱动力及社会驱动力;压力(Pressure,P)指引发流域生态环境发生变化的直接原因,如资源压力、生态压力与环境压力;状态(State,S)指生态环境在上述压力下的现实状况,主要反映在流域的资源利用、生态状况、环境质量状态等方面;响应(Response,R)指人类所采取制定的促进流域绿色发展的积极政策及行为,涉及资源利用、生态修复及环境治理三方面,包括提高人均园林绿地面积占比、提高污水厂集中处理率等。

| 表 1 流域绿色发展DPSR模型及评价指标体系 |

基于不同流域分区流经省(区、市)、市(州)的经济社会—资源环境—管理政策多源数据集,采用熵权法计算得到基于1套流域绿色发展评价指标的9套子流域分区差异化指标权重。

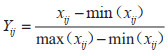

将各个指标的数据进行标准化处理。设某个流域有n个地市、m个指标,Y ij为地市i的第j个指标值,i = 1,2,3,…,n;j = 1,2,3,…,m。将指标分为“正向型”(例如:污水厂收集处理率,指标值越大绿色发展水平越高)与“负向型”(例如:化肥施用强度,指标值越大绿色发展水平越低),分别进行标准化处理。

正向型:

|

负向型:

|

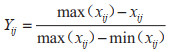

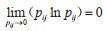

根据信息论中信息熵的定义,一组数据的信息熵为:

|

其中

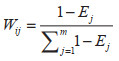

根据各个指标的信息熵,计算i地市第j个指标的权重:

|

采用去除法,分别计算每个指标的灵敏度,及驱动力、压力、状态、响应每个维度的灵敏度,即将某指标 / 某维度指标去除后,评估各流域分区的绿色发展水平,并计算其与去除该指标前流域绿色发展水平的变化率。

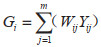

计算i地的绿色发展水平:

|

子流域X的整体绿色发展水平:

|

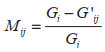

计算得到去除指标j后,地市i的绿色发展水平为Gij',则某地市i绿色发展水平对指标j的敏感度为:

|

子流域X对指标j的敏感度为:

|

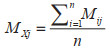

长江各子流域分区绿色发展水平如图 2(a)和 图 2(b)所示,各子流域分区绿色发展水平呈现差异化特点。整体来看,绿色发展水平呈现W型曲线,上游的嘉陵江流域、中游的汉江流域绿色发展水平较低;中下游流域的江苏、浙江等地绿色发展水平较高。干流上游流域分区各地市的绿色发展水平差异性最大,主要是由于干流上游流域分区包含金沙江末端的四川宜宾市至湖北宜昌段,横贯整个四川盆地,由西向东跨越川、渝、鄂3省市,泸州、宜宾等市与宜昌等市绿色发展水平差距较大。

|

图 2 长江各子流域分区绿色发展水平 |

各子流域分区不同评估维度的绿色发展水平如 图 2(c)~ 图 2(f)所示,驱动力维度得分整体趋势西低东高,汉江流域经济社会发展水平整体较低,干流中下游苏南地区、浙江杭州等区域经济社会发展水平相对较高;压力维度得分呈现中间低两边高趋势,嘉陵江、汉江流域相对压力较大;状态维度得分整体趋势两边高中间低,上游状态得分最高、下游次之、中游最低,岷沱江流域状态得分较高,鄱阳湖流域状态水平得分较低;响应维度得份整体趋势西低东高,源头区金沙江流域贵州等省市生态环境治理水平较低,干流中下游长三角地区政策响应较好、生态环境治理水平较高。

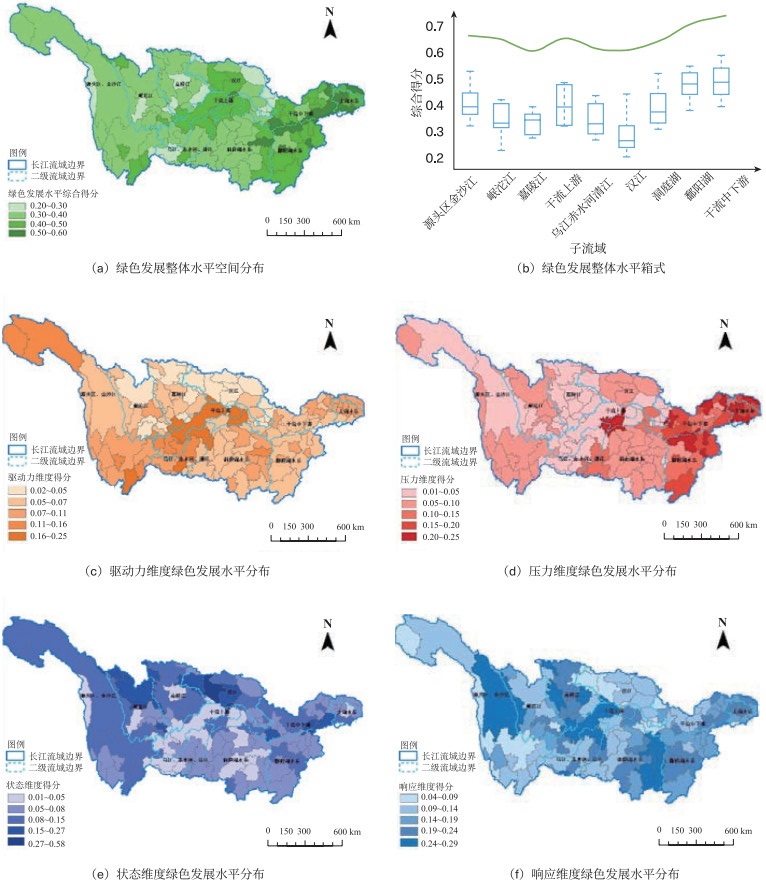

3.2 绿色发展指标灵敏度分析 3.2.1 各维度指标灵敏度各维度指标灵敏度如图 3所示。整体来看,上游流域分区对经济社会驱动力指标更敏感,中下游流域分区对压力维度指标更敏感。具体分析,源头区金沙江流域、乌江流域对经济社会驱动力指标较敏感;岷沱江、嘉陵江流域对状态维度、响应维度指标较敏感;干流上游流域分区对经济指标、响应维度指标较敏感;汉江流域对压力维度、状态维度指标较敏感,且敏感度相近;洞庭湖、鄱阳湖流域对压力指标较敏感;干流中下游流域对压力维度、状态维度指标较敏感,且压力指标敏感度明显高于状态指标敏感度。

|

图 3 不同维度指标灵敏度 |

整体上看,9个流域分区敏感性最高的因子主要包括:人均水资源量(状态因子);农田灌溉水有效利用系数、建成区排水管道密度(响应因子);人口密度(驱动力因子);万元地区生产总值(GDP)水耗、人均用水量(压力因子)等。具体来看,源头区、金沙江流域的敏感因子包括人口密度、人均GDP、人均用水量等。岷沱江流域敏感因子较高的为国考断面优良比例、农田灌溉系数等;嘉陵江流域敏感因子较高的为人均水资源量、建成区排水管道密度、污水厂集中处理率等;干流上游敏感因子包括人口密度、污水集中处理率等;乌江、赤水河、清江流域敏感因子较高的为人口密度、人均GDP、城镇化率等发展端因子。汉江流域敏感因子包括人均水资源量、万元GDP水耗及植被覆盖指数等。洞庭湖流域敏感因子包括人均水资源量、农田灌溉水有效利用系数、万元GDP工业废水排放量等。鄱阳湖流域敏感因子包括万元GDP水耗、污水厂集中处理率、农田灌溉水有效利用系数等。干流中下游敏感因子较高的为万元GDP水耗、人均园林绿地面积覆盖率、建成区绿化覆盖率等因子。

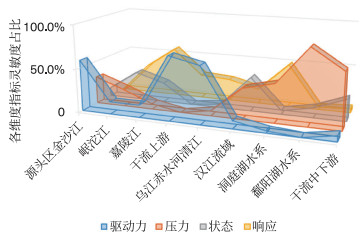

3.3 流域分区类型识别与问题诊断 3.3.1 流域分区类型识别根据驱动力、压力、状态、响应不同维度对各流域分区关键制约的不同,结合各流域分区发展战略的差异性,将流域分区分为保护导向型、治理引导型、协同调控型、效率约束型、提质增效型5种不同类型(图 4)。其中,源头区、金沙江流域和乌江、赤水河、清江流域属于保护导向型,该类流域资源状态禀赋较好,且水资源开发利用强度大,但经济发展水平较为落后,统筹水资源合理保护开发与经济社会适度发展是促进该类区域绿色发展的关键因素。岷沱江、嘉陵江、干流上游流域分区属于治理引导型,该类流域资源状态禀赋较好,经济社会发展潜力较大,但压力强度较高,水生态环境保护水平有待提升,统筹“三水”协同治理与经济社会高质量发展是促进该类区域绿色发展的关键因素。汉江流域属于协同调控型,该类流域经济社会发展驱动力不足且生态环境状态问题显著,协同促进水生态环境保护与经济社会绿色转型发展是促进该类流域绿色发展的关键因素。鄱阳湖、洞庭湖流域属于效率约束型,该类流域经济社会活动较为活跃,水资源开发强度和资源消耗强度较大,统筹水资源利用效率与经济社会跨越式发展是促进该类流域绿色发展的关键因素。中下游流域分区属于提质增效型,该类流域经济社会发展水平整体较高,加快产业提质增效,协同推动资源循环高效与经济社会绿色低碳发展是促进该类流域绿色发展的关键因素。

|

图 4 长江子流域分区分类 |

(1)保护导向型流域。源头区、金沙江流域流经青海、西藏、四川、云南等地区,水资源含量极其丰富,但地质条件复杂,受历史、地理等诸多因素限制,各县(市、区)仍处于以农业经济为主的生产、生活状态,工业基础薄弱,人均GDP远低于全国平均水平 [27]。乌江流域地处丘陵,地形起伏复杂,导致人口分布密度不均衡,城市化程度相对较低,受交通不便影响,是贵州省经济欠发达的区域之一。赤水河流域内约3/4的区域在大山中,城镇化率不高,产业较为单一,沿岸以白酒企业居多,人均经济总量不高。坚持生态环境保护的同时,适度加速发展经济是影响该类流域分区的关键因素。

(2)治理引导型流域。岷沱江、嘉陵江、干流上游流域分区主要流经四川盆地,流域内大中型城市较多,以成都、重庆作为成渝双城发展的重要极核,是带动西部地区经济发展的动力源,也是中西部地区人口迁移的核心承载区。但是,目前四川省产业结构比较注重化工、机械等传统行业,缺乏现代服务业和高科技产业。岷沱江流域内部分工业园区和化工企业“围江而建”,导致水生态环境风险较高。嘉陵江流域内生活污染源问题严重,流域内多个地市污水厂集中处理率低于全国平均水平,城市污水处理厂运行负荷接近全国平均水平,城市污水处理厂建设滞后,污水处理能力不足。此外,多个地市建成区排水管道密度远低于全国平均水平,还存在管网老化破损、错接乱接的现象,导致部分生活污水未得到收集,生活污染源问题严重 [28]。提高水生态环境保护治理水平成为该类流域绿色发展的关键因素。

(3)协同调控型流域。汉江流域主要流经陕西、湖北、河南三省多个地市,属于经济欠发达地区,经济发展整体上尚处于工业化中期,矿产资源开发、有色金属加工、军工企业等“两高”行业分布密集,产业结构层次偏低,传统农业比重偏大。汉江上游作为南水北调中线工程的水源地,使得中下游径流量降低,加之水体中过量营养盐的输入,导致中下游水体初级生产力增高而产生水华问题,冬春季缓慢的流速和较低的水位促进了藻类迅速增殖,硅藻问题频发 [11]。协同促进经济社会绿色转型及水生态环境保护成为该类流域绿色发展的关键因素。

(4)效率约束型流域。鄱阳湖、洞庭湖流域位于长江中游,是我国主要的水稻种植区和重要的商品粮基地,农业用水是流域用水量最大的行业。粮食生产、水产养殖和食品加工等主导产业均属于水资源需求量大、消耗量大、重复利用率低,且水污染伴生并存的产业,流域内农田多采用大水漫灌的方式,导致农业用水效率低下;农药化肥的施用范围广,强度较大。此外,流域内水资源分布不均,存在资源型或水质型缺水问题。洞庭湖流域作为著名的“有色金属之乡”,锰、锌、铜等多种有色金属矿产资源的无序开发导致重金属污染问题及水生态环境风险问题突出 [12]。提高水生态、资源、环境利用效率,降低经济社会活动产生的压力是该类流域绿色发展的关键因素。

(5)提质增效型流域。干流中下游流域地跨湖北、安徽、江苏、浙江、上海等地区,地形多以平原为主,是长江全流域人口密度最高、经济活动强度最大、环境压力最大的流域,流域内各地市经济社会发展最为迅速且相对均衡,工业产业结构复杂,水生态环境压力较大。宜昌、南通、苏州、杭州等地的纺织业、化学品制造业等产业,存在重金属、有机物污染问题 [13]。在保障经济社会高速发展的同时,提质量、增效能,协同促进资源循环高效与经济社会绿色低碳发展是该类流域绿色发展的关键因素。

4 结论与启示本文解析了“三水”协同视角下的流域绿色发展内涵,以长江全流域上、中、下游干支流共9个子流域的17个省份、129个地市为研究对象,采用了DPSR模型构建流域绿色发展评价指标体系,系统开展流域绿色发展状态问题识别与分区评估,研究发现长江流域整体绿色发展水平呈现“W”形曲线,从上游至下游的绿色发展制约因素由经济社会发展落后逐渐转化为资源开发利用效率,而在干流中下游绿色发展水平整体最高。以识别的关键问题为导向,结合各流域分区发展战略的差异性,不同流域分区可归纳为保护导向型、治理引导型、协同调控型、效率约束型和提质增效型5种类型。结合各子流域分区绿色发展不同阶段与水平,可从产业发展、布局优化、生态修复与环境治理等方面提出差异化绿色发展策略。

(1)保护导向型流域应重点统筹水资源合理开发利用与经济社会适度发展,建议源头区、金沙江流域促进特色农业、旅游业等第三产业发展,大力发展绿色经济,合理开发利用水资源,加强高原湖泊湿地保护,强化自然保护区建设和管护;乌江、赤水河、清江流域引导经济绿色发展转型,合理安排工业产业布局,严格控制污染突出流域、喀斯特地貌区域新增磷化工产能。

(2)治理引导型流域应统筹“三水”协同治理与经济社会高质量发展,建议岷沱江流域推进传统产业转型升级,加强水土流失治理,重点解决“化工围江”带来的水环境污染、水生态破坏;嘉陵江流域着力解决城市污水生活污染源,加快城市污水管网建设、提高污水处理厂污水处理能力;干流上游流域以磷肥制造、磷矿开采等行业为重点,开展工业集中治理。

(3)协同调控型流域应协同促进水生态环境保护与经济社会绿色转型发展,建议汉江流域加速重点工业城市产业绿色升级,立足当地资源环境承载能力,优化产业结构布局和规模,严格控制高耗水和水污染产业聚集,重点对涉水类工业布局和产业结构进行适当调整,提高水生态环境管理要求。

(4)效率约束型流域应统筹水资源利用效率与经济社会跨越式发展,建议洞庭湖流域优化农业种植结构,加强一水多用,强化污水深度处理,加大再生水开发利用,缓解局部缺水问题;鄱阳湖流域加快实施灌区节水改造,提升农业用水效率,管控土壤环境风险,协调江湖关系,加快城镇化建设。

(5)提质增效型流域应协同促进资源循环高效与经济社会绿色低碳发展,建议中下游流域积极引导资源加工型、劳动密集型产业和以内需为主的资金、技术密集型产业加快向中上游转移,加强制造、纺织业有机污染及重金属锑等污染治理,促进产业技术升级改造,重点发展高端产业、高增值产业,提质量,增效率。

| [1] |

SUN C Z, TONG Y L, ZOU W. The evolution and a temporal-spatial difference analysis of green development in China[J]. Sustainable cities and society, 2018, 41: 52-61. DOI:10.1016/j.scs.2018.05.006 |

| [2] |

李林子, 邓陈宁, 詹丽雯, 等. 长江流域城市绿色发展评价与障碍影响[J]. 生态学报, 2024, 44(15): 6554-6566. |

| [3] |

HUANG L, WU J G, YAN L J. Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators[J]. Landscape ecology, 2015, 30(7): 1175-1193. DOI:10.1007/s10980-015-0208-2 |

| [4] |

PAN A E, WANG Q, YANG Q. Assessment on the coordinated development oriented to green City in China[J]. Ecological indicators, 2020, 116: 106486. DOI:10.1016/j.ecolind.2020.106486 |

| [5] |

郏鹏鑫, 杨博, 王红瑞, 等. 长江经济带产业绿色发展等级评估[J]. 水资源保护, 2023, 39(1): 142-149. |

| [6] |

FANG G C, WANG Q L, TIAN L X. Green development of Yangtze river delta in China under population-resources-environment-development-satisfaction perspective[J]. Science of the total environment, 2020, 727: 138710. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.138710 |

| [7] |

YANG T, ZHOU K L, ZHANG C. Spatiotemporal patterns and influencing factors of green development efficiency in China's urban agglomerations[J]. Sustainable cities and society, 2022, 85: 104069. DOI:10.1016/j.scs.2022.104069 |

| [8] |

赵晓霞, 傅春, 王宫水. 基于超效率DEA Malmquist指数的长江流域绿色发展效率评价[J]. 生态经济, 2019, 35(8): 46-49, 110-110. |

| [9] |

HUA C Y, CHEN J H, WAN Z, et al. Evaluation and governance of green development practice of port: a sea port case of China[J]. Journal of cleaner production, 2020, 249: 119434. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119434 |

| [10] |

林永生. "一带一路"战略背景下的中国省域绿色发展: 现状、问题与对策[J]. 中国环境管理, 2016, 8(2): 42-46. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2016.02.042 |

| [11] |

方永恒, 赵雨萌. 汉江生态经济带绿色发展水平测度研究[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(12): 228-236. |

| [12] |

夏军, 刁艺璇, 佘敦先, 等. 鄱阳湖流域水资源生态安全状况及承载力分析[J]. 水资源保护, 2022, 38(3): 1-8, 24-24. |

| [13] |

徐小鹰, 田焮焮. 长三角城市群绿色发展水平的时空演变及趋势预测[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(12): 2568-2581. |

| [14] |

陈影, 文传浩, 沈体雁. 成渝地区双城经济圈绿色发展效率评价及时空演变研究[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(5): 1137-1151. |

| [15] |

徐晔, 欧阳婉桦. 江西省城市绿色发展水平动态测度及影响机制[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(5): 1152-1168. |

| [16] |

PAN X, LI J G, WEI J, et al. Measuring green development level at a regional scale: framework, model, and application[J]. Environmental monitoring and assessment, 2022, 194(5): 343. |

| [17] |

李爽, 周天凯, 樊琳梓. 长江流域城市的绿色发展评价及影响因素[J]. 管理现代化, 2018, 38(4): 86-89. |

| [18] |

董亭汐. 长江流域11省市绿色发展水平评价[J]. 合作经济与科技, 2022(12): 7-9. |

| [19] |

朱延忠, 周娟, 赵艳民, 等. 长江流域生态环境保护的成效与建议[J]. 环境保护, 2022, 50(17): 24-26. |

| [20] |

曲超, 王东. 关于推动长江经济带绿色发展的若干思考[J]. 环境保护, 2018, 46(18): 52-55. |

| [21] |

吕忠梅. 建立"绿色发展"的法律机制: 长江大保护的"中医"方案[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(10): 1-10. |

| [22] |

黄磊, 吴传清. 长江经济带城市工业绿色发展效率及其空间驱动机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(8): 40-49. |

| [23] |

吴传清, 黄磊. 长江经济带绿色发展的难点与推进路径研究[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2017(3): 50-61. |

2025, Vol. 17

2025, Vol. 17