2. 深圳大学经济学院, 广东 深圳 518060;

3. 生态环境部环境规划院, 北京 100012

2. School of Economics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China;

3. Chinese Academy of Environmental Planning, Beijing 100012, China

绿色金融是一种支持可持续发展的金融模式,旨在引导资金流向环保、节能和低碳领域,在推动低碳经济发展方面具有重要作用[1, 2]。党的十八大以来,“绿色发展”成为治国理政长期方略,绿色金融开始受到学术界的广泛关注,但前期研究主要关注绿色金融的渊源、内涵及框架体系[3]。2016年绿色金融被纳入G20峰会议题。同年,我国七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,2017年我国政府启动了绿色金融改革创新试验区,这之后,学者更多地聚焦于绿色金融经济效率的研究,研究表明绿色金融显著提升了企业产能利用率[4],推动了企业绿色技术创新[5],提高了中国城市绿色全要素生产率[6],显著提升了绿色企业价值[7]。随着我国“双碳”战略的全面推进,诸多学者从不同角度对绿色金融与碳排放的关系进行了研究,程郁泰等[8]研究了绿色金融政策的经济效应与碳减排效应;吴泓翰等[9]探究了绿色金融对碳排放的异质性和门槛效应;刘锋等[10]研究了中国绿色金融发展对碳排放的影响及其作用渠道;孙哲远[11]研究了绿色金融对城市碳生产率的提升作用。从现有文献看,尽管有大量的文献分别探讨了绿色金融对经济效率和碳排放效率的影响,但同时将两者结合起来进行研究的文献仍然相对较少,这可能在一定程度上偏离了我国创建绿色金融的初衷。为此,本文选择深入研究绿色金融对经济效率和碳排放效率的综合影响。

碳生产率是一个可以度量经济发展过程中的绿色和经济双重效益的关键的作用指标,也可以作为各国政府制定低碳和可持续发展政策时的参考依据。目前,主要采用两种指标衡量碳生产率:单要素碳生产率和全要素碳生产率。单要素碳生产率是指单位碳排放的GDP产出水平,该指标计算简便,能够直观反映碳排放效率,但仅考虑了碳排放这单一要素,无法全面反映生产过程的“全要素”特征及不同要素间的关系。全要素碳生产率(Total Factor Carbon Productivity,TFCP)是指产品和服务中所包含的能源消耗和温室气体排放量与总效用之间的比率,该指标能够综合考虑企业使用原材料、能源等资源时可能带来的负面影响,能够更精确地考察碳排放与经济发展的关系。为此,本文选择全要素碳生产率指标,并采用数据包络分析(DEA)方法进行测算。DEA是一种基于投入和产出的最优生产可能集的方法,涵盖了所有的生产模式。通过比较各单元的真实产出与最优产出,判断出系统的整体效率。相较于其他方法,DEA分析具有许多优点。目前应用最广且比较前沿的是在DEA分析方法指导下改进的SBM-DDF模型与GML指数结合的测算方式。经过改进后的SBM-DDF-GML①模型相对于常规模型具有两个优点:一是可以更好地处理非期望产出和松弛变量的问题;二是可以更加准确地度量各单元的效率,从而为深入研究提供更有力的支持。

① SBM模型全称Slacks-Based Measure、DDF模型全称Directional Distance Function、GML指数全称Global Malmquist-Luenberger Index, SBM-DDF-GML方法是数据包络分析中的一系列重要模型和方法,在效率评估和生产率分析中发挥着重要作用。

本文整理了2008—2019年省域面板数据作为依据,通过对我国绿色金融与全要素碳生产率之间发展程度的测算,采用两阶段系统高斯混合模型(GMM)和中介效应理论,从作用机制与内部特征异质性两个角度,对我国绿色金融与全要素碳生产率之间的关系进行了实证研究,对绿色金融在各个省份和地区的全要素碳生产率的作用及其传导机制进行深度的理论探讨和实证检验,并给出相应的对策,以期为我国不同区域开展绿色金融实践提供借鉴意义。

1 理论机制分析绿色金融起源于20世纪70年代的环境保护思潮,是应对全球环境问题而提出的金融创新。最早的实践可以追溯到德国在1974年成立的一家政策性环保银行,专门为环境项目提供优惠贷款。随后,绿色金融服务的主体逐渐从商业银行扩散到更加广泛的金融领域,衍生出了绿色债券、绿色保险、绿色基金等多样化的金融产品。与传统金融一样,绿色金融也具备聚集和重组的能力,既可以利用各种金融产品或服务来聚集资金,还可利用绿色因素进行金融产品的创新,将资金引导到生态环境保护、气候变化应对、资源高效利用等领域中[12],充分发挥金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价三大功能,同时展现了投资导向和消费引导功能。

就资源配置功能而言,绿色金融可以通过货币政策、信贷政策、监管政策、强制披露、绿色评价、行业自律、产品创新等,引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜,限制“两高”行业的资金流入,淘汰落后产能倒逼企业绿色转型升级。就风险管理机制而言,绿色金融可以通过气候风险压力测试、环境和气候风险分析、绿色和棕色资产风险权重调整等工具,提高金融资本与绿色项目的匹配度。就市场定价功能而言,绿色金融的“区别对待”,加速了生产要素向优势、高效、绿色的部门聚集,优化了制造业部门的要素配置结构。绿色金融的“绿色”特性一方面可以吸引环境效应偏好者投资,引导资金流向绿色制造业部门;另一方面可以引导绿色消费,倒逼生产者进行绿色提质。绿色金融所具备的功能直接或间接地提升了TFCP。

绿色金融是以金融资源为杠杆,通过资源配置、风险管理、市场定价及投资导向和消费引导,一方面,撬动绿色制造业部门的生产经营,同时限制“两高”行业的非绿色行为,从而推动制造业结构的优化升级,提升了全要素碳生产率。另一方面,绿色金融为绿色制造业提供了更加优惠的金融产品和服务,进一步丰富绿色制造业企业的资本容量和规模,资本的规模效应降低了融资成本,推动绿色技术的研发。“两高”行业金融资源进一步收紧,部分企业可能寻求绿色转型,通过原有技术的新突破或新技术的引进实现技术进步,带动全要素碳生产率的提高。

基于以上分析,提出以下假设:

H1:绿色金融发展有利于TFCP的提升。

H2:绿色金融发展通过优化产业结构对TFCP提升产生积极影响。

H3:绿色金融发展通过绿色技术创新对TFCP提升产生积极影响。

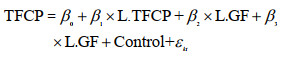

2 模型设计、数据与变量说明 2.1 模型设定本文通过构建基准计量回归模型考察绿色金融发展水平对全要素碳生产率的影响,模型设计如式(1)所示。

|

(1) |

式中,被解释变量TFCP代表全要素碳生产率;解释变量GF代表绿色金融发展水平;Control代表一系列控制变量;εkt为误差扰动项;βi为待定参数i=(0,1,2,3,…,n)。

鉴于绿色金融影响的滞后性,将绿色金融指数滞后一期L.GF作为解释变量。此外,考虑到TFCP存在序列自相关性,将TFCP滞后一期L.TFCP作为解释变量。考虑到L.TFCP与εkt存在相关性,进而引发内生性问题,导致OLS估计结果不一致,针对以上问题,本文运用System GMM方法,分析我国绿色金融对TFCP的影响。模型设定如式(2)所示。

|

(2) |

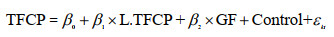

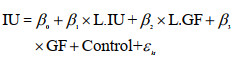

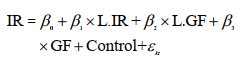

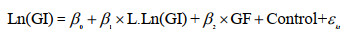

为进一步探究和验证绿色金融对我国全要素碳生产率的间接影响机制,引入产业结构高级化(IU)和产业结构合理化(IR)以及绿色技术创新[Ln(GI)]作为被解释变量,绿色金融发展指数滞后一阶作为解释变量来进行机制检验,模型设定如式(3)~式(6)所示。

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

(1)被解释变量——全要素碳生产率(TFCP)。根据SBM-DDF-GML方法,运用Matlab软件,对2008—2019年全国各省份(西藏和港澳台地区除外)的全要素碳生产率进行测算。选择劳动力、能源、资本作为投入指标,其中,劳动力供给选择各省份就业人员总人数,能源投入选择按各省份折算为标准煤的能源消耗;资本投入选择的是用永续盘存法进行处理的各省份的资本存量。产出指标包括期望产出和非期望产出,选用各省份实际生产总值为期望产出,以2008年为基期进行平减。非期望产出选择CO2排放量,以各省份历年消耗的原油、汽油、煤油、柴油、燃料油气、液化石油气、煤炭和天然气分别乘以各自的CO2排放系数表征。

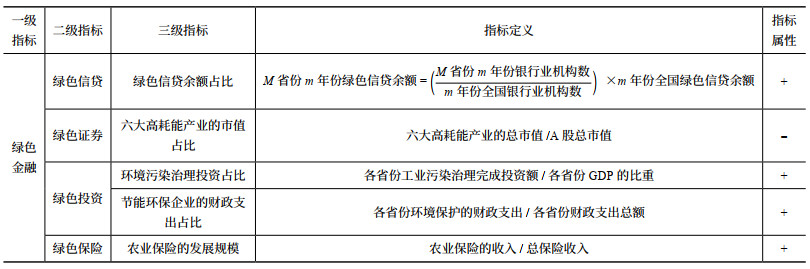

(2)核心解释变量——绿色金融(GF)。目前绿色金融测度的研究涉及行业、地区的比较多,本文从政府、企业、银行等金融机构切入,探讨它们的绿色经济活动和金融行为。为了全面考察绿色金融的发展水平,本文选取了对缓解和适应气候变化、环境保护、提高资源利用效率有重大影响的社会投资方式和金融产品,即从绿色信贷、绿色证券、绿色投资、绿色保险四个维度构建绿色金融指标体系(表 1),利用熵权TOPSIS法得到的绿色金融综合发展指数表征我国30个省份(未包含新疆)的绿色金融发展水平。

| 表 1 绿色金融的指标体系 |

绿色信贷指标是以各省份银行间的绿色信贷余额占比来衡量的。由于只能获取到各家银行的绿色信贷余额,因此本文选取各省份的国有银行的机构数作为权重来衡量各个省份的绿色余额。

绿色证券指标是利用六大高耗能产业的市值占比来衡量的。在低碳发展的潮流下,六大能源消耗产业已成为减排工作中最受重视的领域。因此其市值占比既可以间接地反映金融领域对为保护环境、节约资源而采取的遏制力度,也能够反向反映绿色证券的发展规模。

绿色投资是投资环境治理项目的公共支出,本文选取了两个二级指标,一是各省份环境污染治理投资额占比,二是节能环保企业的财政支出占比。二者都能够反映我国政府部门对于绿色产业和防治环境污染的支持力度。

由于缺乏完整的绿色保险发展的统计资料和测量方法,考虑到农业本身就具有绿色环保属性,也是地球上最大的半人工生态系统,对生态系统有举足轻重的影响,本文选择了农业保险收入占比代表绿色保险发展水平。

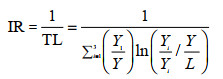

(3)中介变量。在考察绿色金融发展对省际全要素碳生产率的影响过程中,选择产业结构和绿色技术创新作为中介变量。选择绿色发明专利和绿色实用专利的总和来衡量绿色技术创新指标。产业结构采用产业结构高级化和产业结构合理化表征,选择全国各省份的第三产业增加值与第二产业增加值之比作为产业结构高级化的度量指标。产业结构合理化指标一般是以产业间生产要素的分配和产出来度量产业中的资源使用和转换的能力。借鉴于斌斌的研究[13],利用泰尔指数的倒数来衡量,如式(7)所示,TL为泰尔指数,Yi和Li分别为i地区的产值和就业人数,Y和L分别为总产值和总就业人数。TL数值越小表明产业结构越合理,因此IR指数越大生产要素在产业间的配置越合理,TL=0表明经济体系达到均衡状态。

|

(7) |

(4)控制变量。为减少模型估计偏误,在实证分析中纳入6个控制变量。①研发支出(LnRD)采用地区企业专利数取对数来衡量;②外商直接投资(LnFDI)采用外商直接投资额取对数来测度;③基础设施建设(LnFRA)选取的是省(区、市)高速公路里程数与铁路运营里程之和与地区面积的比值;④各省份人均GDP(LnPGDP);⑤各省份的人均消费支出(LnCON);⑥劳动力平均成本PH,选取的是各省份的职工平均工资(LnPH)来衡量。

2.3 数据来源与描述性统计分析由于我国西藏、港澳台地区统计口径及数据缺失,为精确评估绿色金融发展对全要素碳生产率的影响,本文最终选取2008—2019年30个省份的面板数据作为研究样本数据,数据主要来源于《中国统计年鉴》(2009—2020年)、《中国能源统计年鉴》(2009—2020年)、国研网、国泰安数据库。表 2报告了变量的描述性统计结果。可以看出,我国绿色金融发展指数平均值为16.94,最大值79.3,最小值5.67;全要素碳生产率平均值为58.61,最大值100,最小值34.15,表明我国不同省份绿色金融发展及全要素生产率存在较大差异。

| 表 2 变量说明与描述性统计 |

修面板数据模型在做回归分析之前,需要先检验数据的平稳性,即进行面板单位根检验。这主要是因为经济活动中的时间序列变量可能会表现出相同的变化趋势,而相互之间可能并没有关联,那么这种伪回归就是无意义的。本文选择常用的LLC和IPS进行检验(检验结果如表 3)。两种检验方法均拒绝存在单位根的原假设,说明时间序列是平稳的。数据的平稳性确保了分析不会基于不相关或虚假的动因来解释绿色金融行为与全要素碳生产率之间的关系,从而显著提升了本文检验结论的有效性和可信度。

| 表 3 面板单位根检验 |

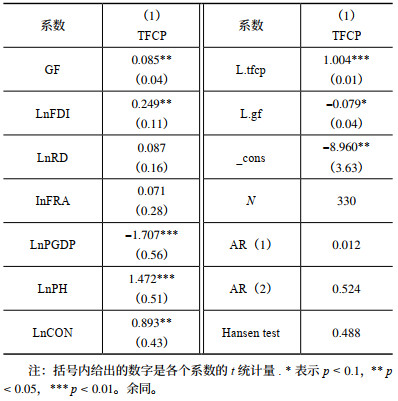

为进一步研究绿色金融对全要素碳生产率的影响,本文采用动态面板System GMM模型进行回归分析,结果见表 4。

| 表 4 基准检验回归结果 |

回归结果表明:GMM模型具有合理性。一是对工具变量进行了过度识别检验,以验证其有效性。Hansen检验,其P值超过0.05,难以拒绝全部工具变量均有效的假定。二是对干扰项间的自相关关系进行了验证,结果显示干扰项间不具有序列相关性,从而说明了模型的选取是正确的。系统GMM模型需要不存在序列相关,通过Arellano-Bond检验,在5%的显著性水平下拒绝一阶序列无自相关的假设,二阶序列无自相关难以拒绝,这意味着干扰项无序列相关。三是L.TFCP均以1%显著性通过,说明以L.TFCP为解释变量是合理的。在经济全球化的背景下,绿色金融作为一种创新的金融模式,正逐渐成为推动全球经济可持续发展的重要力量。回归分析结果(表 4)提供了有力的证据:绿色金融指数的系数(GF)为正,且在5%的显著性水平下依然稳健,说明了绿色金融发展对TFCP的提高具有显著的正面效应。因此,“假设H1:绿色金融发展有利于TFCP的提升”得到了充分的验证和支持。绿色金融通过优化金融资源配置,引导资金流向低碳绿色产业,为这些产业提供了强有力的资金支持。这不仅促进了绿色技术的研发和创新,还推动了绿色项目的市场经营和发展,从而提高了全要素碳生产率。

随着社会公众环保意识的日益增强,绿色投资理念逐渐深入人心。政府通过制定相关政策,积极引导和扶持绿色金融的发展,为绿色产业提供了更加广阔的发展空间。同时,公众对绿色产业的投资偏好也逐渐增强,这进一步推动了绿色金融的快速发展。在绿色金融的推动下,高污染、高能耗的企业不得不进行环保技术的革新和生产方式的改进,以适应新的金融趋势。这不仅有助于减少环境污染和生态破坏,还促进了资源的合理利用和经济的可持续发展。此外,绿色金融的发展还带动了相关产业的发展,创造了更多的就业机会,促进了社会的稳定和繁荣。

政府在绿色金融的发展过程中发挥着至关重要的作用。政府通过制定相关政策和法规,为绿色金融的发展提供了有力的制度保障。同时,政府还通过监管和规范融资行为,确保了绿色金融的健康、有序发展。例如,政府可以通过实施环境监管和相关法律法规,有效收集高污染企业的相关信息以及企业绿色授信评估数据,提高信息透明度,降低交易成本。这不仅有利于规范市场行为,还能推动绿色金融的健康发展。此外,政府还可以通过提供财政补贴、税收优惠等政策措施,鼓励和引导更多的社会资本投向绿色产业,进一步推动绿色金融的发展。

回归分析结果还显示了一些其他有趣的信息。例如,地区人均GDP(LnPGDP)对碳生产率的影响系数为负,这说明地区人均GDP的提高并没有对碳生产率产生拉动作用。这可能是因为在传统发展模式下,GDP增长过程中往往伴随着对环境和资源的消耗,导致碳生产率的提升受限。因此,需要更加重视经济发展过程中的节能减排问题,推动环境和经济效益的协同发展。此外,在1%的显著性水平下,各省份劳动力水平(LnPH)对碳生产率具有正向影响,这意味着劳动力水平的提升在很大程度上促进了碳生产率的提高;在5%的显著性水平下,各省份消费水平(LnPH)对碳生产率具有正向影响,这说明消费模式的优化或者增长亦有助于提升碳生产率。此外,模型中的其他控制变量如外资直接投资(LnFDI)、研发投入(LnRD)、基础设施(LnFRA)等也对碳生产率产生了不同程度的影响。这些变量的引入有助于更全面地理解绿色金融对TFCP的影响机制。

综上所述,绿色金融对全要素碳生产率的提升具有显著的正向作用。在经济、社会和政策等多方面的共同推动下,绿色金融将成为推动全球经济可持续发展的重要力量。

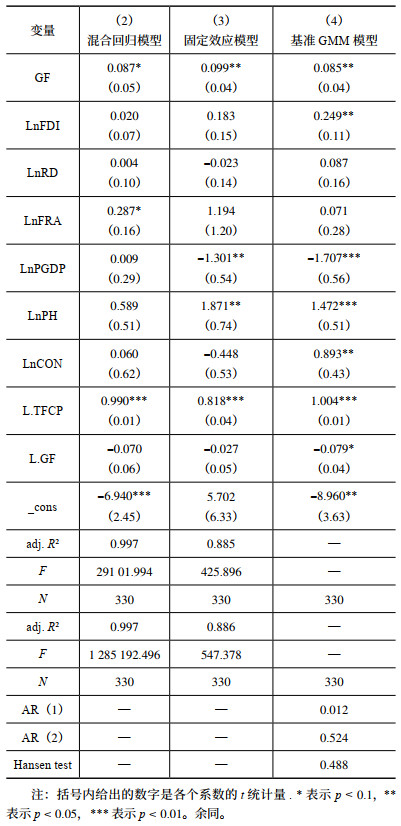

3.3 稳健性检验为了检验绿色金融对TFCP正向促进作用的稳健性,使用混合回归模型、固定效应模型对绿色金融对TFCP的影响效应进行了测量,并与基准回归模型进行比较。检验结果显示:在5%的显著性水平下,绿色金融对TFCP的提高具有明显的正面效应。混合回归模型、固定效应模型和基准GMM模型中绿色金融的系数分别为0.087、0.099和0.085,这说明测量结果具有稳健性,基于不同的回归模型,本文的结论仍然显著,且其系数水平较为一致,说明绿色金融对全要素碳生产率(TFCP)的影响程度也较为一致。此外,调整后的R2(adj.R2)值在各模型中均较高,表明模型拟合度良好。同时,AR(1)和AR(2)以及Hansen test的结果也表明模型在序列相关性和过度识别检验方面表现良好。因此本文的模型结果具有可靠性,回归测量结果见表 5。

| 表 5 稳健性检验回归结果 |

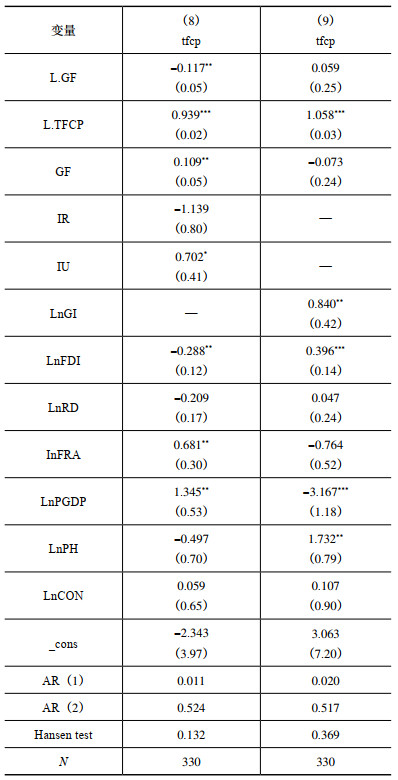

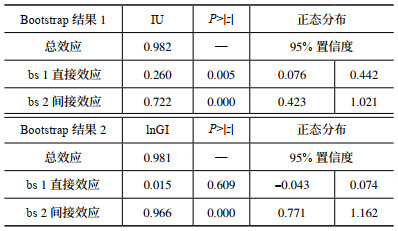

为进一步考察绿色金融发展对全要素碳生产率的机制影响,本文分三步进行检验:第一,将产业结构高级化、产业结构合理化及绿色技术创新作为被解释变量分别进行回归,检验绿色金融对中介变量是否产生显著影响。第二,将中介变量加入基准模型中,检验加入中介变量前后模型的显著性和系数变化。第三,通过中介效应Bootstrap检验结果,根据P值和置信区间汇报结果,检验其是否具有中介效应以及通过中介变量的直接效应和间接效应值。检验结果如表 6、表 7所示。

| 表 6 绿色金融对中介变量的影响 |

| 表 7 中介变量对TFCP的影响 |

从表 6可以看出,绿色金融的发展对产业结构高级化和产业结构合理化都呈现显著的影响。绿色金融指数每增加一个单位,产业结构高级化就会提高0.071个单位,尽管绿色金融发展对产业结构的合理化有一定的负面影响,但是,在引入滞后期的绿色金融指数的分析之后,回归结果显示绿色金融的滞后一期能够对产业结构合理化起到明显的推动作用。这表明,绿色金融发展水平对产业结构合理化在滞后一期产生促进效应。

随着绿色投资的不断增长和绿色发展理念的不断普及,融资项目的绿色门槛也逐渐提高,不仅要求项目聚焦于绿色技术、绿色产品和服务,还强调绿色生产方式要贯穿项目执行的始终。这样的趋势必然导致非绿色活动和“两高”企业的融资空间受到挤压,短期内产业结构可能会出现动荡。然而,从长远角度来看,绿色金融的发展对产业结构的合理化仍将产生深远的有益影响。在金融市场这一媒介和桥梁的作用下,绿色资本能够高效地进行资金分配,推动环保行业形成规模效应,并促进其他行业的生态化转型。通过优化社会资源的分配,绿色金融可以实现经济的高质量发展,为社会带来更多的经济效益和环境效益。

第(8)列结果表示在基准回归基础上,加入产业结构创新升级的两个中介变量以后,绿色金融与中介变量产业结构高级化(IU)对碳生产率的促进作用仍然至少在10%的水平上显著。对比基准模型,加入中介变量产业结构高级化和产业结构合理化(IU和IR)后,绿色金融的系数降为0.109,表明产业结构高级化是绿色金融促进碳生产率提升的作用机制。H2得证,绿色金融能够通过促进产业结构的高级化来提升碳生产率。

3.4.2 基于绿色技术创新的作用机制检验如模型(7)所示,在10%的显著性水平下,绿色金融的发展为绿色技术创新提供了有力支撑,在常规的融资模式下,绿色技术创新很难获取到社会资本的信贷支持,而绿色金融产品是绿色技术创新项目的主要融资渠道。企业获取绿色融资就必须开展绿色技术的革新以达到其融资的资质要求。

如模型(9)所示,绿色技术创新对TFCP的影响系数在5%的置信水平下显著为正,说明绿色技术创新能有效提升TFCP。第(9)列为加入中介变量绿色技术创新的回归结果,可以看出绿色金融提升省份的碳生产率提高的效应不再显著,而中介变量绿色技术创新(ln GI)对碳生产率的促进作用在5%的水平下显著,表明绿色金融通过绿色技术创新来提升碳生产率具有完全中介效应。绿色金融促进了绿色技术的研发和创造,进而减轻地区碳排放,促进地区经济高质量发展,提升其全要素碳生产率水平。

绿色技术创新是一种以节能减排为目标的技术革新方法,相较于一般的技术创新模式,需要更多的成本投入。然而,新兴的绿色金融工具能够有效地聚集金融资源,从绿色产业和项目的融资贷款到绿色企业的股票债券等,为企业提供全方位的金融支持。资本的流入不仅改善了企业的财务压力,而且“绿色”门槛的提高也激励企业将更多的资源投入到绿色技术创新之中。此外,多种财政、金融政策的扶持,将社会资本和生产要素导向环保产业和高技术产业。这有利于重点发展新兴的、具有较高技术含量的行业,如环境保护和高技术产业等。通过绿色技术创新,企业可以生产更高技术含量的产品,提高生产要素的利用率,减少非期望产出,从而提升碳生产率的发展水平。

从模型(8)中,可以看到虽然中介变量产业结构高级化对全要素碳生产率的促进作用显著,但是产业结构的合理化对全要素碳生产率的影响并不显著,无法证明产业结构合理化的传导作用。因此本文使用中介效应Bootstrap进一步检验中介变量的机制作用。表 8为中介效应Bootstrap检验结果,根据P值和置信区间汇报结果,Bootstrap检验拒绝了不存在中介效应的假设,绿色金融通过绿色技术创新(LnGI)与产业结构高级化(IU)两个渠道影响碳生产率提升的间接效应分别为0.966和0.722,绿色金融通过产业结构高级化(IU)影响碳生产率提升直接效应为0.260,而绿色金融通过绿色技术创新(LnGI)渠道影响碳生产率提升的直接效应不显著,说明上文绿色金融通过绿色技术创新影响碳生产率具有完全中介效应。以上检验结果说明绿色技术创新与产业结构高级化确实是绿色金融影响碳生产率提升的重要途径,假设2和假设3得到验证。

| 表 8 中介效应检验模型 |

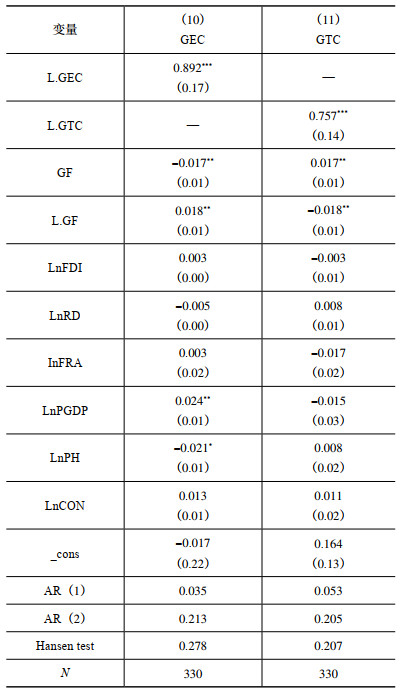

为了更深入地探究TFCP内在特性,本文运用系统GMM模型,将绿色金融总指数与技术进步指数(GTC)和技术效率指数(GEC)分别进行了回归分析。具体数据如表 9模型(10)和(11)所示。模型(10)关注绿色金融对技术效率的影响。结果显示,绿色金融指数的一阶滞后项(L.GF)对技术效率的影响为正,且在5%的显著性水平下显著。这表明绿色金融的发展对技术效率的提升具有积极作用。模型(11)进一步探讨了绿色金融对技术进步的影响。数据表明,绿色金融的发展对技术进步产生了明显的提升效果。同时,模型成功通过了Hansen检验和Arellano-Bond检验,进一步验证了模型的稳健性。综合上述分析,可以得出以下结论:绿色金融通过促进技术进步和提升技术效率,对全要素碳生产率产生积极影响。绿色金融的融资门槛促使企业加大绿色技术投资和环境运营管理的力度,从而推动符合绿色发展理念的生产工艺和工具的应用。这一过程中所带来的收益能够抵消其生产成本,减少污染排放量,提高经济和环境的双重效益,实现资源节约生产和循环经济模式。

| 表 9 异质性分析 |

推动全要素碳生产率提升是构建绿色、低碳、高质量发展格局的关键。在经济转型时期,绿色金融对于全要素碳生产率的提升有着独特的作用。本文以2008—2019年30个省份的面板数据为研究对象,采用SBM-GML模型对TFCP进行实证检验,并运用two-step System-GMM模型研究绿色金融对TFCP的作用机制。研究发现:2008—2019年我国全要素碳生产率有较大幅度增长;我国绿色金融通过产业结构优化升级和绿色技术创新两个途径提升全要素碳生产率,从而促进我国经济的高质量发展;绿色金融对整体碳生产率的影响主要是通过技术进步。

为更充分有效地实现绿色金融对全要素碳生产率的影响,本文基于实证研究分别从政府、金融机构、企业角度提出以下几点政策建议:

对政府机构而言,首要的是聚焦绿色新兴战略产业,促进地区产业结构优化升级。在清洁能源、节能环保、碳减排技术等方面,政府应加强对“小而精”目标群体的引导,深入挖掘他们的潜力,支持相关政策和措施的实施,推动绿色金融的发展。对绿色金融体系中的各项标准应该予以统一,构建多个部门协作的标准化体系,促进各行业之间的协作。主动应对全球变暖的投资和融资需要,不断进行绿色金融的创新,促进我国环保和低碳经济的发展。其次,促进绿色金融协同,因地制宜提高区域协调发展能力。政府应当对东部地区的省份采取积极的激励政策,鼓励其继续推动绿色金融发展,形成规模效应,辐射周边地区,起到良好的示范带头作用。加强对中部区域的扶持,提高在中部区域进行的绿色金融创新试点数量和质量。对于欠发达地区和“双高”重点省份,进行适度的政策倾斜,给予财政补贴,增大环境管理监督力度。

对金融机构而言,首先,银行等金融机构应当顺应绿色金融的发展趋势,加大对绿色金融业务的投资比重,注重绿色金融产品的创新,更好地将绿色金融对全要素碳生产率的正向推动作用充分地体现出来,通过金融产品创新,不断提高绿色金融服务的覆盖领域。其次,充分运用互联网技术,实现绿色金融的科技化,建立综合的大数据、云服务平台,考察和审核企业的环保绩效水平,将资源消耗、碳减排、社会责任等纳入企业的绿色信用评估体系,以准确辨识绿色企业。最后,拓宽绿色金融的服务领域,深入农村、社区运营管理、中小企业等领域,构建绿色金融的新格局,充分利用其综合效应,增强资本对绿色产业的贡献度与使用效率,促进全要素碳生产率的提升。

对企业而言,企业应当建立起以市场需求为导向的绿色技术创新体制,并积极发展绿色技术的更新迭代。技术研发与升级都离不开资金的有力支撑,所以,企业要将绿色金融政策的扶持,发挥到最大作用,满足政府的绿色补贴要求,积极地引进绿色融资,并主动加大对资金的投资力度,将绿色技术研发和创新放在第一位,同时不能脱离国际视野,要引入先进的绿色生产技术和管理水平,借鉴国际绿色发展经验。

| [1] |

何德旭, 程贵. 绿色金融[J]. 经济研究, 2022, 57(10): 10-17. |

| [2] |

WANG K, TSAI S B, DU X M, et al. Internet finance, green finance, and sustainability[J]. Sustainability, 2019, 11(14): 3856. DOI:10.3390/su11143856 |

| [3] |

刘华军, 张一辰. 新时代10年中国绿色金融发展之路: 历程回顾、成效评估与路径展望[J]. 中国软科学, 2023(12): 16-27. |

| [4] |

刘和旺, 彭律, 郑世林. 绿色金融改革创新试验区能提升企业产能利用率吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2023(5): 134-148. DOI:10.19639/j.cnki.issn1003-5230.2023.0051 |

| [5] |

周肖肖, 贾梦雨, 赵鑫. 绿色金融助推企业绿色技术创新的演化博弈动态分析和实证研究[J]. 中国工业经济, 2023(6): 43-61. DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2023.06.002 |

| [6] |

谢东江, 胡士华, 包芸夕. 绿色金融能否提高中国城市绿色全要素生产率——基于中国285个城市的证据[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2023, 23(4): 122-137. |

| [7] |

涂强, 李慧哲, 李向前. 绿色金融改革创新试验区提升绿色企业价值研究[J]. 财经理论与实践, 2023, 44(5): 12-18. |

| [8] |

程郁泰, 肖红叶. 绿色金融政策的经济效应与碳减排效应测度[J]. 统计与决策, 2022, 38(22): 136-141. DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.22.026 |

| [9] |

吴泓翰, 徐玖平. 绿色金融对中国地区碳排放效率的影响效应分析——基于动态空间面板模型的实证研究[J]. 社会科学研究, 2023(6): 84-92. |

| [10] |

刘锋, 黄苹, 唐丹. 绿色金融的碳减排效应及影响渠道研究[J]. 金融经济学研究, 2022, 37(6): 144-158. |

| [11] |

孙哲远. 绿色金融发展能否提升城市碳生产率——基于双重差分模型的经验证据[J]. 调研世界, 2023(3): 62-70. DOI:10.13778/j.cnki.11-3705/c.2023.03.007 |

| [12] |

樊明太. 建立绿色金融评估机制[J]. 中国金融, 2016(24): 85-86. |

| [13] |

于斌斌. 产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析[J]. 中国工业经济, 2015(12): 83-98. |

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16