区域生态效率是一个地区整体上在利用资源和保护环境方面的效率,它综合考虑了该地区的所有经济活动对资源的利用情况及对环境的影响,并试图找到一种平衡,以确保经济的可持续发展和环境的良好状态,是评价一个地区在保护环境资源的同时实现经济增长能力的重要指标,反映了该地区在资源利用和环境保护方面的综合表现[1]。生态效率的提高意味着在实现经济发展的同时减少资源消耗和环境污染,实现经济效益与环境效益的双赢。在政府工作报告中,生态文明建设一直是高频词,党的二十大报告从人与自然和谐共生的视角深刻阐明了中国式现代化的内涵,强调生态环境保护对推动美丽中国建设、绿色低碳发展、经济社会全面转型的重要意义。提高生态效率需要政府和社会的共同努力,通过加强生态管理、可持续性生产消费等措施,持续提升区域生态效率水平,实现经济社会可持续发展的目标。

环境规制的核心目标是保护生态环境、减少环境污染和资源浪费,从而促进经济可持续发展,约束性是规制的实质特征[2]。根据波特假说,恰当的环境规制能够产生“补偿”效应[3],诸多学者也实证探析了环境规制促进生态效率的效应机制。江小国等[4]依据管制政策约束方式的不同,将环境规制分为正式环境规制与非正式环境规制,由政府制定和实施的正式环境规制,包括法律、法规和标准等,主要通过制度化手段强制约束行为,保护环境资源;由社会自发形成的非正式环境规制则是指社会习惯、行业自律、公众参与等形成的一种规范约束力,这两种环境规制的双重作用,不仅可以降低环境污染和资源消耗,提升生态环境质量,还可以促进经济可持续发展。因此,环境规制在提升区域生态效率方面扮演着不可或缺的角色。

目前已有文献探讨环境规制与生态效率之间的关系,但是并没有形成统一的结论,现有研究结果可以分为三种观点:一是“成本说”。Jaffe等[5]研究发现,严格的环境规制可能会造成成本负担,例如环保设施投资、环保税收等费用,从而影响地区的经营效率。为了遵守相关环保规定,可能需要采取一些成本较高的环保措施,这对于一些资源密集型以及污染较重的地区尤为明显,可能会抑制其生产活动,从而影响生态效率。二是“波特假说”。Porter[6]在动态模型假设下,指出环境规制的实施会迫使地区寻求更加环保和高效的生产方式,例如采用清洁能源、优化生产工艺等,从而减少资源消耗和污染排放,提高生态效率。三是“综合说”。近年来很多研究认为,因多种因素的影响,环境规制与生态效率的关系存在较大的不确定性。杨国忠等[7]以长江经济带为样本进行研究,发现环境规制与该区域生态效率呈现倒“U”形关系。王飞等[8]基于省级面板数据研究发现,不同类型的环境规制对生态效率的影响存在差异,费用型环境规制与生态效率呈倒“U”形关系,投资型环境规制对生态效率无明显影响。董会忠等[9]研究发现,环境规制与工业生态效率呈“U”形关系,且存在科技研发水平的门槛效应,超过一定的门槛值,环境规制对生态效率将产生负向影响。由此可见,环境规制对生态效率的正负效应可能共同存在,不同强度、类型的环境规制在不同区域、产业和市场主体等综合因素的共同作用下,对生态效率的影响效果也会存在很大不同。通过对现有文献的梳理发现,虽然已有不少学者关注到了环境规制对生态效率的影响效应,但目前研究以单一环境规制居多,从社会公众层面探讨非正式环境规制对生态效率的影响效应的研究较少。

本文基于我国2013—2022年省级面板数据,研究双重环境规制对区域生态效率的直接效应、门槛效应以及中介效应。可能的边际贡献有:一方面,相比单一环境规制的研究,双重环境规制的考量能够更全面地反映现实情况,这种综合考量可以更准确地捕捉不同规制层面的影响,有利于政府针对不同规制形式制定更有效的环境管理策略;另一方面,基于数字经济视角探究双重环境规制提高区域生态效率的门槛,为数字时代提高区域生态效率提供了新思路,同时将产业结构升级作为中介变量,扩展了数字经济时代提高区域生态效率的研究路径。

1 理论分析与研究假设 1.1 双重环境规制影响区域生态效率的直接效应正式环境规制是由政府通过法律法规、政策和行政手段来约束和管理环境行为的机制,主要通过强制执行来确保环境保护措施的有效实施,是维护环境质量和生态平衡的重要手段[10]。非正式环境规制是指由社会公众、民间组织和其他非政府实体通过舆论监督、社会评价、自律行为等方式对环境行为进行监督和约束的机制,虽不具备法律约束力,但它能够在一定程度上引导环境保护行为,起到重要的监督和推动作用[11]。

正式和非正式环境规制均可以通过节约资源、减少排放与生态修复三种方式直接影响区域生态效率。首先,在节约资源方面,正式环境规制通过税收政策、补贴政策等经济手段,引导优化资源配置,促进循环经济发展,从而降低资源消耗[12]。公众通过舆论监督、社会评价等方式,引导社会行为的改变,促进资源的合理利用和循环利用,提高资源利用效率。其次,在减少排放方面,正式环境规制通过设立排放标准、建立减排目标等措施,约束和监督企业的生产行为,减少污染排放,同时倡导清洁生产技术和绿色生产方式的推广应用,改善环境质量,提高生态效率[13]。公众通过揭露并检举污染事件、举报违法行为等自发行动,促进各领域主动加强环保投入,采取更加环保的生产措施,减少污染排放。最后,在生态修复方面,正式环境规制通过实施生态保护和修复项目等方式,保护和恢复生态系统功能,提高生态服务的供给能力,恢复受损的生态系统,增加生态系统的稳定性和适应性,提高区域生态效率。公众的关注和监督能够引起社会广泛关注,推动政府加大对生态环境的投入和管理力度[14],促进政府实施湿地保护、林地恢复、水土保持等生态修复项目,提高区域生态效率。

综上分析,正式和非正式环境规制对区域生态效率均具有显著促进作用,但是政府的监督和执法能力有时可能存在监管不到位或执行不彻底的情况,导致规制效果有限,公众监督能够及时发现并曝光环境问题,迫使相关方采取行动,从而更加有效地提高区域生态效率。非正式环境规制也具有更广泛的参与和更灵活的反馈机制,能够更好地适应不同地区和不同环境的特点,针对性更强。因此,本文提出以下假设:

H1:相比正式环境规制,非正式环境规制对区域生态效率的促进作用更显著。

1.2 双重环境规制影响区域生态效率的门槛效应环境规制能够促进区域生态效率的提升,但是这种提升作用可能存在一定的门槛,无论是政府监督还是社会监督,都需要依托数字化监测系统和数据分析平台[15],因此,区域生态效率的提高不仅受到双重环境规制的影响,还可能受到区域数字经济发展水平的影响。

数字经济是以信息网络为载体,依托数字知识和信息,将数字技术作为提升效率和优化经济结构的新形式,一定程度的数字经济发展水平意味着政府和公共服务机构可以采用数字化技术提供更高效、更便捷的治理和服务。首先,对于正式环境规制,政府需要投入大量资金来建立数字化监测系统、数据管理平台以及相关的信息技术基础设施,这些数字化系统可以帮助政府监测环境污染情况、评估资源利用效率,并实施相应的环境保护政策和措施[16]。然而,随着数字经济发展水平的提高,信息渠道和技术水平的复杂性和多样性使得环境保护措施难以适应新的数字化环境,难以有效地控制对生态环境的影响。其次,对于非正式环境规制,数字经济的发展对公众舆论监督和社会评价提出了新的要求,在数字化时代,公众获取环境信息和参与环境保护活动的主要渠道是互联网和社交媒体平台[17]。然而,数字经济发展初期,一些地区存在数字鸿沟和信息不对称现象,部分居民缺乏网络接入或数字技能,导致他们难以获取和传播环境信息,无法参与到环境保护的过程中。因此,低程度的数字经济水平可能使公众舆论监督的有效性受到限制,影响非正式环境规制作用的发挥,只有高程度的数字经济水平才能保障公众的监督机制。

综上所述,数字经济的发展水平在提高区域生态效率的过程中发挥了门槛作用,影响正式和非正式环境规制的有效实施,因此,本文提出以下假设:

H2:双重环境规制对区域生态效率的影响存在基于数字经济发展水平的门槛效应。

1.3 双重环境规制影响区域生态效率的中介效应产业结构升级意味着经济体从低附加值产业(如农业、传统制造业)向高附加值产业(如高科技产业、服务业)转变,这种转变能够提高经济体整体的竞争力和创新能力[18]。

环境规制督促各领域采用更清洁、更可持续的生产技术和方法,以减少对环境的不良影响,促使产业结构向环保型、高效能源利用型和低碳排放型的方向转变[19]。一方面,正式环境规制通过政府制定和执行环境法规、政策和标准来施加影响,迫使高耗能和高污染的产业改进生产工艺或转向更加环保的生产模式[20],推动产业向技术密集型和环境友好型方向转型,促进产业结构的调整和升级;另一方面,非正式环境规制依赖公众、媒体和非政府组织的监督与压力,各地区需要采纳更高标准的环保措施,以保持其品牌形象和市场竞争力[21]。此外,公众的偏好也趋向于支持那些采用可持续生产方式的产业,从而驱动产业向更加环保可持续的方向发展。因此,正式和非正式环境规制均能有效推动产业结构从以规模和速度为导向转向以质量和效率为核心,实现经济发展与环境保护的双重目标。

在产业结构升级的过程中,可能会涌现出节能环保的新兴产业。例如新能源产业,这些新兴产业的发展不仅为区域经济带来了新的增长点,还有效地减少了资源消耗和环境污染,提高生态效率。同时,产业结构升级还促进了产业链的优化和协同发展,形成更加完善的产业生态系统,进一步提高区域生态效率。因此,本文提出以下假设:

H3a:产业结构升级在正式环境规制和区域生态效率之间发挥中介作用。

H3b:产业结构升级在非正式环境规制和区域生态效率之间发挥中介作用。

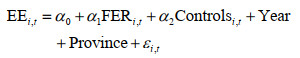

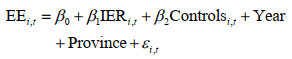

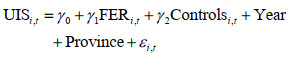

2 研究设计 2.1 模型设定为检验正式环境规制和非正式环境规制对区域生态效率影响的差异性,本文构建如下模型:

|

(1) |

|

(2) |

式中,t代表年份;i代表省份;EE代表区域生态效率;FER代表正式环境规制;IER代表非正式环境规制;Controls是一系列可能影响区域生态效率的控制变量;Year代表年份固定效应;Province代表省份固定效应;εi, t代表随机扰动项。

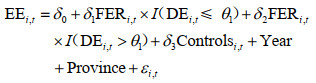

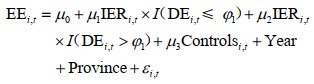

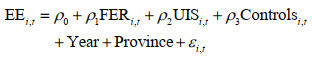

另外,考虑到双重环境规制对区域生态效率的影响可能会受到当地数字经济发展水平的影响,因此本文选取数字经济作为门槛变量,采用Hansen[22]提出的门槛回归模型,检验在不同数字经济发展水平下,正式和非正式环境规制对区域生态效率的影响是否存在差异,本文以单门槛模型为例,构建如下门槛模型:

|

(3) |

|

(4) |

其中,I(·)代表指示函数;DE代表数字经济门槛变量;θ、φ表示特定的门槛值;其余变量含义与上文相同。

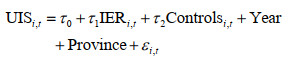

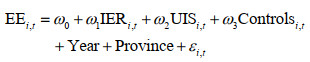

此外,更进一步地讨论双重环境规制与区域生态效率之间可能存在的影响机制,本文选取产业结构升级作为中介变量,借鉴温忠麟和叶宝娟[23]的中介检验法,结合上文模型(1),构建模型(5)和模型(6);结合模型(2),构建模型(7)和模型(8),具体如下:

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

式中,UIS代表产业结构升级;模型中其余变量含义与上文相同,另外,本文还使用Bootstrap(1000次抽样)对上述机制路径做进一步验证。

2.2 变量选取 2.2.1 被解释变量区域生态效率(EE)是本文的被解释变量,参考Zhao等[24]的做法,采用数据包络分析法中考虑非期望产出的超效率SBM模型,通过构建投入、产出和非期望产出指标体系,采用Matlab软件来测算区域生态效率水平。首先,投入指标参考Zhang等[25]和Huang等[26]的研究,从资本投入、人力投入和能源投入三个方面构建,本研究以区域规模以上工业企业研发经费支出总额、研发人员全时当量、总用电量来衡量这三个投入指标。其次,期望产出指标参考Ren等[27]、Li等[28]的研究,主要从两个方面进行构建:一是区域生态效率的成果产出,主要表现为区域内产出的绿色新技术、新知识,反映区域绿色发明创造能力,因此本文选择绿色专利申请数量作为区域生态效率的成果产出指标;二是区域生态效率的经济效益,主要表现为给该区域带来的商业价值,本文采用社会消费品零售总额来衡量,该指标反映了区域的经济效益[29]。最后,非期望产出指标参考董会忠等[9]的研究,采用“三废”污染物排放量衡量,具体的区域生态效率测算指标如表 1所示。

| 表 1 区域生态效率衡量指标体系 |

为了更全面地考量环境规制对区域生态效率的影响,本文借鉴Pargal[30]的做法,进一步将环境规制分为正式环境规制(FER)和非正式环境规制(IER)。

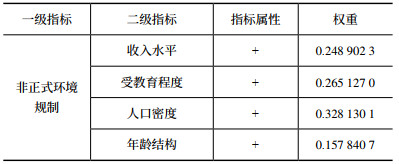

正式环境规制反映政府部门在环境治理方面的投入和决心,参考华淑名等[31]的研究,选取地区工业污染治理完成投资额占GDP比重来衡量;非正式环境规制反映的是社会公众对环境监督和污染问题的重视程度,本文参考Pargal等[30]、原毅军等[19]的研究,选取收入水平、受教育程度、人口密度和年龄结构(表 2),通过熵值法,综合衡量区域非正式环境规制水平。

| 表 2 非正式环境规制指标体系 |

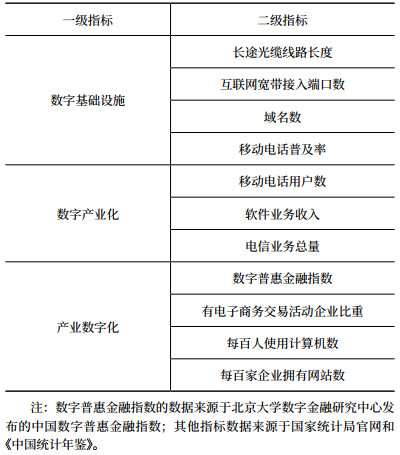

数字经济(DE)是本文的门槛变量,借鉴陈春明等[32]、周倩等[33]的研究,基于数字基础设施、数字产业化和产业数字化3个维度的一级指标选取了11个二级指标,采用主成分分析法,计算各省份2013—2022年的数字经济发展水平,详细的数字经济评价指标体系见表 3。

| 表 3 数字经济评价指标体系 |

产业结构升级(UIS)是本文的中介变量,为了更好地反映经济结构的变化趋势,反映区域经济发展的差异和特点,借鉴干春晖等[34]、李虹等[20]、马海良等[35]、喻开志等[36]的研究,采用地区第三产业产值与第二产业产值的比值来度量。

2.2.5 控制变量本研究选取了可能影响区域生态效率的7个具有代表性的控制变量:城市人口密度(people)、地区生产总值(GDP)、财政分权(FD)、外商直接投资(FDI)、经济发展水平(eco)、人力资本水平(edu)和市场化水平(market),具体衡量标准见表 4。

| 表 4 变量汇总及其定义 |

本文选取我国2013—2022年30个省份(不含西藏和港澳台地区)的面板数据,其中存在极少部分年份的指标数据缺失,采用线性插值法和均值法进行补齐。所采用的所有原始数据均来源于历年的《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、各省份统计年鉴、国家统计局官网以及CNRDS数据库。本文使用的数据分析软件为Stata16.0,表 5列出了本文主要变量的描述性统计结果。

| 表 5 变量描述性统计结果 |

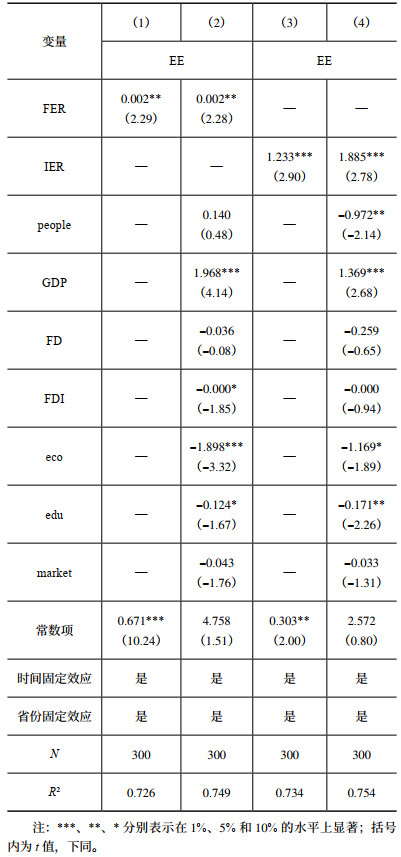

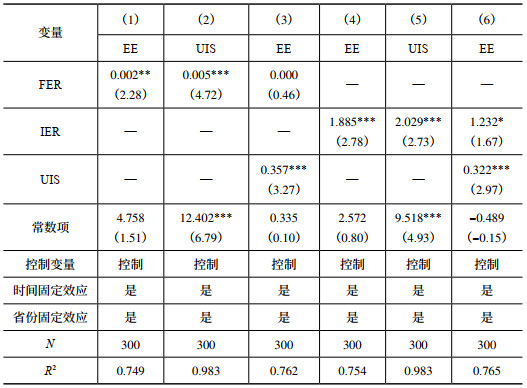

本研究采用我国2013—2022年省级面板数据进行实证分析,对于面板数据,常用的有固定效应模型和随机效应模型,本研究对数据进行了Hausman检验,结果显示P值显著,拒绝原假设,故选用固定效应模型,基准回归结果见表 6。

| 表 6 基准回归结果 |

从表 6中可以看出,无论是否加入控制变量,正式环境规制对区域生态效率都具有5%水平的显著促进作用,非正式环境规制对区域生态效率的正向作用在1%的水平上显著,因此,相比正式环境规制,非正式环境规制对区域生态效率的促进作用更显著,假设1得到验证。

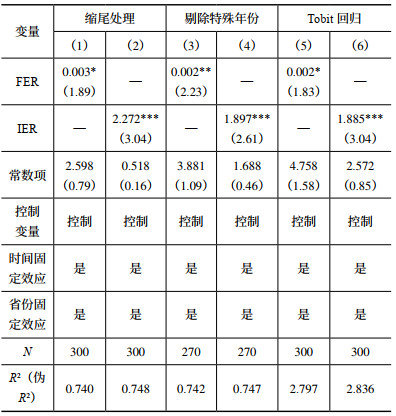

3.2 稳健性检验 3.2.1 缩尾处理考虑到基准回归过程可能受到一些潜在问题的影响,如异常值,本文对所有相关变量进行1%和99%分位的缩尾处理,通过剔除数据集中的极端观测值或对极端值进行替代来减少异常值对回归结果的影响,评估基准回归结果是否具有稳健性,提高模型的可靠性和解释能力。回归结果见表 7列(1)和列(2),可知,经过缩尾处理后,回归结果未发生实质性改变,证明本文研究结果是稳健的。

| 表 7 稳健性检验结果 |

新冠感染疫情是一种全球性的突发事件,其对各个领域和行业都产生了巨大的影响,包括经济、社会和环境各个方面,如疫情期间出现的生产活动停滞、交通管制、人员流动限制等现象,这些都可能对区域生态效率的测算产生影响,因此该时期的数据很可能存在显著差异,导致模型估计的偏误。因此,本文通过剔除2020年疫情年份数据,保证研究结果更具一致性和可比性。回归结果见表 7列(3)和列(4),可以看出,回归结果未发生改变,进一步说明基准回归结果是稳健的。

3.2.3 改变回归模型本文对区域生态效率的测算采用的是超效率SBM模型,可能导致产出值或输入值存在一些被截断在0或1以下的数据,Tobit模型在处理有截断的数据时具有很好的适用性和效果,因为它允许在一定范围内估计模型参数,从而更准确地捕捉区域生态效率的变化情况。考虑到超效率SBM模型测算的区域生态效率可以看成是下限为0的受限变量,因此本文进一步采用Tobit模型来验证上述回归结果的可靠性,通过Tobit模型将区域生态效率的数据左截断至0再次进行回归,从表 7列(5)和列(6)可以看出,回归结果与基准回归结果一致,再次证明本文的研究结果具有稳健性。

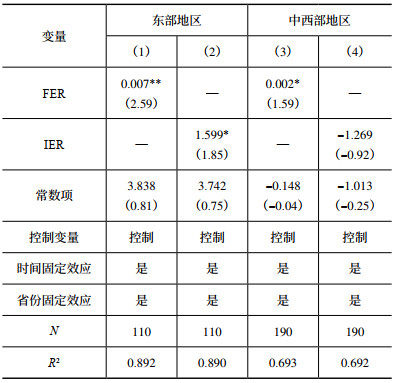

3.3 地区异质性分析鉴于双重环境规制与区域生态效率均具有地区分布上的异质性,东部与中西部地区在经济规模、人力资本、产业结构及科技创新等方面存在显著差异,综合考虑各因素可能无法区分出这两大地区环境规制对生态效率影响效果的差别。为此,本文根据国家统计局官网的划分标准,将样本分成东部和中西部地区两组分别进行检验,结果如表 8所示。

| 表 8 地区异质性分析结果 |

结果显示,相比中西部地区,正式和非正式环境规制对东部地区生态效率的促进作用更显著。这可能是因为,东部地区相对于中西部地区更为发达,拥有更多的资源和技术投入,以及更完善的基础设施和管理体系,为公民进行舆论监督、参与社会组织等提供了便利。因此,在东部地区,正式和非正式环境规制的执行可能更有效,能够更好地提高资源利用效率和环境保护水平,从而促进生态效率的提升。

此外,结果还显示,无论是在东部地区还是中西部地区,正式环境规制对生态效率的促进作用都显著大于非正式环境规制,这与上文中对全样本的基准回归结果不同,这可能与各地区的经济发展水平、政策执行和社会文化背景有关。全样本包括了各地区和各领域的不同发展阶段,非正式环境规制在某些特定情境下可能更为有效。

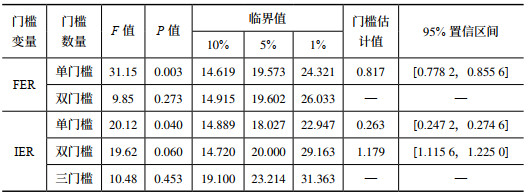

4 进一步讨论 4.1 数字经济的门槛效应环境规制是提高区域生态效率的手段,而数字经济的发展程度反映了一个地区对信息技术的应用水平,影响政府政策的制定和实施,也为公众参与环境监督提供了更多的渠道和工具。因此,本文选取数字经济作为门槛变量来检验正式和非正式环境规制对区域生态效率的影响,表 9列出了自动抽样300次得到的数字经济门槛值,模型(3)通过了单门槛检验,无法通过双门槛检验,认为该模型存在单门槛效应,模型(4)通过了双门槛检验,无法通过三门槛检验,认为该模型存在双门槛效应,因此H2得到验证。

| 表 9 门槛效应检验结果 |

表 10是解释变量的影响系数估计结果,当数字经济水平低于门槛值0.817时,信息技术的应用程度不高,监管手段相对滞后。在这种情况下,需要通过政府制定和执行严格的法律法规来规范环境行为,从而促进环境保护和资源利用效率的提高,正式环境规制的强制力可以迫使采取环保措施,减少环境污染和资源浪费,从而提升生态效率。数字经济水平高于门槛值时,各区域已经通过自身的技术创新和管理提升实现了一定程度的环保和资源利用效率。此时,过度严格的正式环境规制可能对区域创新和发展产生负面影响,导致资源配置效率下降,从而抑制生态效率的提升。综上所述,数字经济水平的不同会影响到正式环境规制对区域生态效率的作用方式,可能从促进作用转变为抑制作用。

| 表 10 门槛回归分析结果 |

另外,当数字经济水平低于门槛值0.263时,缺乏有效的信息共享和监督机制,公众对环境问题的参与度相对较低,非正式环境规制对区域生态效率的促进作用仅在10%水平显著;当数字经济水平高于0.263时,公众的环保意识和参与度更高,而且信息技术的发展也提供了更多的途径和工具来监督环境行为。因此,非正式环境规制在数字经济水平较高时才能够更好地发挥作用,通过公众的监督和参与促使区域采取更多的环保措施,提高生态效率。

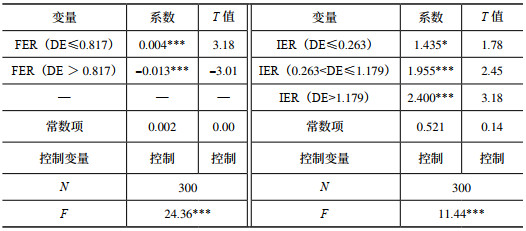

4.2 产业结构升级的中介效应产业结构升级的中介效应的检验结果如表 11所示,第(2)列为正式环境规制对产业结构升级的回归结果,结果显示,正式环境规制系数在1%水平上显著为正,表明正式环境规制会促进区域产业结构升级,第(3)列为正式环境规制和产业结构升级对区域生态效率的回归结果,结果显示正式环境规制系数不显著,产业结构升级系数在1%水平上显著为正,说明产业结构升级在正式环境规制和区域生态效率之间发挥完全中介作用,另外95%置信水平的Bootstrap检验结果显示,间接效应区间上下限分别为0.000 7和0.003 7,不包含0,进一步说明产业结构升级在正式环境规制和区域生态效率之间发挥中介作用,H3a得到验证。

| 表 11 产业结构升级的中介效应 |

第(5)列为非正式环境规制对产业结构升级的回归结果,结果显示,非正式环境规制系数在1%水平上显著为正,表明非正式环境规制会促进区域产业结构升级,第(6)列为非正式环境规制和产业结构升级对区域生态效率的回归结果,结果显示非正式环境规制系数在10%水平上显著为正,产业结构升级系数在1%水平上显著为正,说明产业结构升级在非正式环境规制和区域生态效率之间发挥部分中介作用,另外95%置信水平的Bootstrap检验结果显示,间接效应区间上下限分别为0.096 5和1.566 3,不包含0,进一步说明产业结构升级在非正式环境规制和区域生态效率之间发挥中介作用,H3b得到验证。

5 结论与建议本文运用考虑非期望产出的超效率SBM模型对区域生态效率指标进行测算,基于我国2013—2022年30个省份的面板数据,实证研究了双重环境规制对区域生态效率的影响效应,得出以下结论:①从基准回归结果可知,相比正式环境规制,非正式环境规制对区域生态效率有更显著的正向促进作用,且稳健性检验均支持这一结论;②异质性分析表明,在不同地区,环境规制对生态效率的促进作用存在差异,相比中西部地区,东部地区受益于发达的经济水平、先进的产业结构和技术水平,正式和非正式环境规制对该地区生态效率有更显著的正向促进作用;③门槛效应结果表明,当数字经济水平达到一定程度时,正式环境规制对区域生态效率的促进作用可能会转为抑制作用,而非正式环境规制在高水平的数字经济条件下对区域生态效率的促进作用更显著;④中介效应分析发现,产业结构升级在正式环境规制和区域生态效率之间发挥完全中介作用,在非正式环境规制和区域生态效率之间发挥部分中介作用。

基于以上结论,本文提出以下几点政策建议:

(1)鉴于非正式环境规制对区域生态效率有更显著的正向促进作用,政府应设立激励机制,建立健全公众参与环境保护的机制,加强非正式环境规制与正式规制的互动和衔接,推动区域产业结构向更加环保和可持续的方向发展,提高区域生态效率。

(2)鉴于不同地区正式环境规制和非正式环境规制对生态效率影响的异质性,政府应因地制宜,根据不同地区的特点和现实情况,采取灵活、针对性强的措施,以最大程度促进生态效率的提升。在东部地区,加强正式环境法规的执行力度,建立完善的监测评估机制,鼓励跨区域经验交流;对中西部地区,继续推进正式环境规制,同时加强非正式环境规制的协调和监管。

(3)鉴于数字经济在双重环境规制和区域生态效率之间的门槛效应,政府所制定的环境政策应兼顾数字经济发展和生态环境保护的协调性,推动数字技术与环保规制的融合,以实现可持续发展目标;同时,鼓励基于数字技术的环保创新。

(4)鉴于正式和非正式环境规制均可以通过促进产业结构升级提高区域生态效率,政府可通过财政、税收等政策引导环保技术的研发应用和投入,推动产业向清洁、高效方向转型升级;同时,加强公众对产业结构调整过程中的监管和指导,确保转型升级符合环保法规和公众要求,最重要的是,政策应该注重协调发展,平衡经济增长与生态环境保护,实现产业结构升级与生态效率提升的良性互动。

| [1] |

诸大建, 朱远. 生态效率与循环经济[J]. 复旦学报(社会科学版), 2005(2): 60-66. |

| [2] |

赵玉民, 朱方明, 贺立龙. 环境规制的界定、分类与演进研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(6): 85-90. |

| [3] |

PORTER M E. America's green strategy[J]. Scientific American, 1991, 264(4): 168. DOI:10.1038/scientificamerican0491-168 |

| [4] |

江小国, 张婷婷. 环境规制对中国制造业结构优化的影响——技术创新的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(7): 68-77. |

| [5] |

JAFFE A B, STAVINS R N. Dynamic incentives of environmental regulations: The effects of alternative policy instruments on technology diffusion[J]. Journal of environmental economics and management, 1995, 29(3): S43-S63. DOI:10.1006/jeem.1995.1060 |

| [6] |

PORTER M E, VAN DER LINDE C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of economic perspectives, 1995, 9(4): 97-118. DOI:10.1257/jep.9.4.97 |

| [7] |

杨国忠, 张文新. 环境规制对城市生态技术扩散效率的影响研究[J]. 中国环境管理, 2023, 15(3): 32-42. |

| [8] |

王飞, 文震. 环境规制、技术创新与生态效率——基于2006-2020年中国省际面板数据的实证研究[J]. 技术经济与管理研究, 2023(4): 15-19. |

| [9] |

董会忠, 闫梓昱, 辛佼. 环境规制对工业生态效率的影响机理研究——人力资本与科技研发的双重调节[J]. 华东经济管理, 2022, 36(3): 1-11. DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.210630012 |

| [10] |

李胜兰, 黎天元. 复合型环境政策工具体系的完善与改革方向: 一个理论分析框架[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2021, 61(2): 155-165. |

| [11] |

赵晓梦, 倪娟. 国外非正式环境规制及其环境治理效应研究[J]. 国外社会科学, 2022(5): 128-139, 198-198. |

| [12] |

秦炳涛, 余润颖, 葛力铭. 环境规制对资源型城市产业结构转型的影响[J]. 中国环境科学, 2021, 41(7): 3427-3440. DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2021.0319 |

| [13] |

刘亦文, 周韶成. 正式与非正式环境规制政策协同的减污降碳效应研究[J]. 财经论丛, 2023(8): 103-112. |

| [14] |

孙金花, 徐琳霖, 胡健. 环境责任视角下非正式环境规制对企业绿色技术创新的影响——一个有中介的调节模型[J]. 技术经济, 2021, 40(10): 10-22. |

| [15] |

高鹏, 白福臣, 郑沃林. 环境规制、数字化信息渠道与农户亲环境行为[J]. 生态经济, 2024, 40(4): 129-135. |

| [16] |

朱俏俏, 韦悦悦, 薛进军. 数字经济与企业绿色全要素生产率——多元协同视角下有调节的中介机制分析[J]. 煤炭经济研究, 2024, 44(2): 32-46. |

| [17] |

庞瑞芝, 张帅, 王群勇. 数字化能提升环境治理绩效吗?——来自省际面板数据的经验证据[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2021, 41(5): 1-10. DOI:10.15896/j.xjtuskxb.202105001 |

| [18] |

OUYANG X L, ZHUANG W X, SUN C W. Haze, health, and income: an integrated model for willingness to pay for haze mitigation in Shanghai, China[J]. Energy economics, 2019, 84: 104535. DOI:10.1016/j.eneco.2019.104535 |

| [19] |

原毅军, 谢荣辉. 环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验[J]. 中国工业经济, 2014(8): 57-69. |

| [20] |

李虹, 邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究, 2018, 53(11): 182-198. |

| [21] |

吴以, 张明星, 杨夏妮. 双重环境规制对企业绿色竞争力的影响研究——来自重污染上市公司的经验证据[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2022, 47(2): 151-162. |

| [22] |

HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of econometrics, 1999, 93(2): 345-368. DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |

| [23] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

| [24] |

ZHAO S L, TENG L J, ARKORFUL V E, et al. Impacts of digital government on regional eco-innovation: moderating role of dual environmental regulations[J]. Technological forecasting and social change, 2023, 196: 122842. DOI:10.1016/j.techfore.2023.122842 |

| [25] |

ZHANG N, KONG F B, YU Y N. Measuring ecological total-factor energy efficiency incorporating regional heterogeneities in China[J]. Ecological indicators, 2015, 51: 165-172. DOI:10.1016/j.ecolind.2014.07.041 |

| [26] |

HUANG J H, YANG X G, CHENG G, et al. A comprehensive Eco-efficiency model and dynamics of regional ecoefficiency in China[J]. Journal of cleaner production, 2014, 67: 228-238. DOI:10.1016/j.jclepro.2013.12.003 |

| [27] |

REN S G, LI X L, YUAN B L, et al. The effects of three types of environmental regulation on eco-efficiency: a cross-region analysis in China[J]. Journal of cleaner production, 2018, 173: 245-255. DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.113 |

| [28] |

LI G, WANG P, PAL R. Measuring sustainable technology R&D innovation in China: a unified approach using DEA-SBM and projection analysis[J]. Expert systems with applications, 2022, 209: 118393. DOI:10.1016/j.eswa.2022.118393 |

| [29] |

LIU Q Q, WANG S J, LI B, et al. Dynamics, differences, influencing factors of eco-efficiency in China: a spatiotemporal perspective analysis[J]. Journal of environmental management, 2020, 264: 110442. DOI:10.1016/j.jenvman.2020.110442 |

| [30] |

PARGAL S, WHEELER D. Informal regulation of industrial pollution in developing countries: evidence from Indonesia[J]. Journal of political economy, 1996, 104(6): 1314-1327. DOI:10.1086/262061 |

| [31] |

华淑名, 李京泽. 数字经济条件下环境规制工具能否实现企业绿色技术创新的"提质增量"[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(8): 141-150. |

| [32] |

陈春明, 李朝阳, 陈佳馨. 数字经济、技术进步与制造业转型升级[J]. 经济问题, 2024(4): 29-36. |

| [33] |

周倩, 吴海燕. 数字经济、城乡一体化与农村消费市场潜力耦合协调性研究[J]. 价格理论与实践, 2023(12): 26-31. |

| [34] |

干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011, 46(5): 4-16, 31-31. |

| [35] |

马海良, 顾莹莹, 黄德春, 等. 环境规制、数字赋能对产业结构升级的影响及机理[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(3): 124-136. |

| [36] |

喻开志, 石瑶, 冯佳晗. 数字经济对长江经济带产业结构升级的影响[J]. 财经科学, 2024(2): 119-135. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2024.02.010 |

| [37] |

王小鲁, 胡李鹏, 樊纲. 中国分省份市场化指数报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2021.

|

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16