建立排污权有偿使用和交易制度,是我国资源环境领域的一项机制创新和制度改革,是生态文明制度建设的重要内容[1]。自2007年起,国务院相关机构启动排污权有偿使用和交易国家试点后,试点地区相继出台排污权有偿使用和交易相关管理办法及实施细则,配套交易机构和平台建设,逐步推行市场化交易,为推动形成政府等公共部门、企业、社会组织多元共治的现代环境治理体系提供了有效路径。“十三五”以来,我国污染防治攻坚战取得决定性成效,生态环境质量和稳定性稳步提升,与此同时,我国生态环境保护也面临行政工具边际效益递减、减排潜力进一步收窄、减排责任主体内生动力尚未有效激发等问题。排污权有偿使用和交易制度作为一项重要的环境经济政策,新形势下有效发挥市场的引导作用和价格发现功能、提升制度活力和效率成为更加迫切的需求。本文在对我国排污权交易发展历程及现状进行全面分析之后,提出了进一步深化排污权交易制度的对策建议。

1 我国的排污权交易发展与实践排污权交易起源于美国,旨在运用经济学原理解决环境污染问题,为实现《清洁空气法》规定的固定污染源减排目标注入一定灵活性[2]。20世纪90年代美国《清洁空气法》修正案提出的“酸雨计划”,被认为是迄今为止排污权交易最为成熟的案例[3]。此外,1982—1987年实施的美国除铅计划也被证明在较短时间内成功实现了汽油中的铅减排目标[4]。我国排污权交易实践探索始于20世纪80年代初,经过三十余年的发展,排污权交易逐渐成为优化资源环境要素配置的重要市场手段,在助力污染物减排、促进经济发展、提升能源利用效率等方面发挥了作用[5]。

1.1 排污权交易发展历程排污权交易在我国的发展历程大体可分为初步探索、项目牵引、国家试点三个阶段。

1987—1998年,少数企业初步探索,排污权交易在地方先行先试。1987年,在当地环保部门的指导和协调下,上海第十钢铁厂塘湾联营厂向塘湾电镀厂购买水污染物排放指标,开启了上海市闵行区乃至全国排污权交易序幕[6]。“九五”期间,我国正式将主要污染物总量控制纳入环境保护政策体系框架[7],为排污权交易的开展奠定了基础。1998年,太原市人大常委会通过《太原市大气污染物排放总量控制管理办法》,成为第一部包含主要污染物指标有偿转让的总量控制地方性法规[8]。

1999—2006年,依托国际合作,排污权交易进入项目牵引阶段。1999年,中国与美国签订了旨在利用市场机制降低中国二氧化硫排放初步研究合作意向书,共同开展总量控制与排污权交易研究及试点。2001年4月,原国家环保总局污控司与美国环保协会进一步签订合作项目,推动中国二氧化硫排放总量控制及排放权交易政策的实施,并在山东、山西、江苏等地开展二氧化硫排放总量控制及排放权交易政策实施示范。同年,江苏南通成功实施了我国首个二氧化硫排污权交易案例。2006年,财政部、原国家环保总局在电力行业率先推行二氧化硫排污权交易试点工作。

2007年以来,排污权交易进入国家试点阶段。财政部、国家发展改革委、原国家环保总局批复河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、湖北、湖南、陕西等12个省(区、市)开展排污权交易试点,并给予政策指导及资金支持。2014年,国务院办公厅印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》,对排污权有偿使用和交易试点工作进行了系统安排,这一指导意见也成为试点地区推进排污权交易的纲领性文件。2015年,财政部、国家发展改革委及原环境保护部共同发布《排污权出让收入管理暂行办法》,规范政府出让排污权所得资金的管理。

1.2 排污权交易总体进展在国家试点基础上,黑龙江、上海、安徽、福建、江西、山东、广东、海南、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省(区、市),以2015年中共中央政治局会议批准的《生态文明体制改革总体方案》中提出的推行排污权交易制度为指导,参照国家试点做法自主开展排污权交易。截至2023年底,全国共有26个地区开展试点实践,近三年均有实质性交易的地区有17个,基本情况如表 1所示。

| 表 1 主要试点地区排污权交易基本情况 |

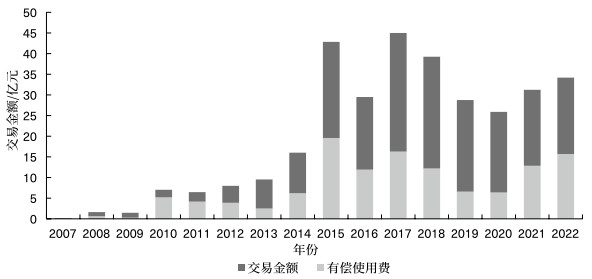

从交易规模看,2007—2022年试点地区排污权有偿使用和交易金额累计达326.97亿元,其中,初始排污权有偿使用费累计征收124.35亿元,占比38.03%;排污权交易累计金额202.62亿元,占比61.97%。如 图 1所示,2007年以来,全国排污权有偿使用和交易总金额呈上升趋势;2014—2017年,国家指导意见的发布及自行试点地区的增加,使得排污权有偿使用和交易进入到一个相对蓬勃的发展时期,交易规模于2015年一举跃升至42.85亿元,是2014年的2.7倍,并于2017年达到峰值44.71亿元;“十四五”以来,受新冠感染疫情对宏观经济的冲击,加之政策激励边际效应递减,排污权有偿使用和交易总金额有所回落,交易规模维持在每年30亿元左右。

|

图 1 2007—2022年全国排污权有偿使用与交易金额 |

从实施范围看,排污权有偿使用和交易主要涉及工业领域,试点之初交易污染物主要是二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮4项。2014年国家指导意见出台后,山西、江苏、湖南等试点地区将总磷、总氮、铅、镉、砷等地区特征污染物也纳入交易范围。“十四五”以来,浙江、湖南、广东新增挥发性有机物,河北新增铅、镉、砷、汞、铬5种重点重金属,交易污染物逐步扩展至13项。

从交易市场看,试点地区已逐步建立起以政府为主导的排污权交易市场。对于现有排污单位的初始排污权,除浙江以5年为期对其进行周期性核定并征收有偿使用费外,其他试点地区均实行初始排污权无偿取得。其中,福建、江苏、宁夏等试点地区虽实行初始排污权无偿取得,但企业通过污染治理、技术升级等有效措施实现减排并经生态环境主管部门认定的富余排污权,只有在补缴相应有偿使用费的前提下才能进入市场进行交易,否则仅能留用自身发展或由政府无偿收回。对于新、改、扩建项目新增排污权,试点地区均须通过政府出让或企业间转让的交易方式获得,且政府出让占据市场主导地位。据本文不完全统计,政府出让、企业间转让交易金额占比在7∶3左右。初始排污权有偿使用费及政府出让收入均作为地方非税收入缴入相应次级国库,统筹用于地方污染防治,成为地方生态环境保护持续、稳定的资金来源。

1.3 排污权交易制度体系基本建立随着排污权有偿使用和交易试点工作的持续深化,试点地区相继出台相关管理办法、实施细则,配套机构和平台建设,以核量、定价、交易、储备、监管为特征的制度体系及多部门协调联动的工作机制基本建立。试点地区一般由省级人民政府制定排污权有偿使用和交易指导意见或实施方案,地方生态环境部门负责初始排污权核定、有偿使用和交易相关管理和技术支持,财政部门负责初始排污权有偿使用及出让收入资金监管,以及保障相关工作经费,发展改革部门负责制定初始排污权有偿使用费征收标准和交易基准价格,税务部门负责排污权出让收入征收管理,中国人民银行则指导金融机构提供排污权抵质押融资等绿色金融服务。

近年来,部分试点地区在制度建设方面寻求创新突破。湖南于2015年在全国率先实践铅、镉、砷3种重金属排污权交易,并于2022年修订印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》,将铬、汞纳入交易范围。河北于2022年印发《关于深化排污权交易改革的实施方案(试行)》,指导建立全省统一的交易平台,构建省、市两级排污权政府储备,探索开展5种重点重金属排污权交易。在拓展排污权交易范围方面,近两年长三角区域取得积极进展。2024年3月,长三角三省一市联合印发《长三角试点区域挥发性有机物排污权有偿使用和交易实施方案》,将上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善、安徽广德纳入首批长三角区域排污权交易试点范围,针对工业行业挥发性有机物开展实践探索。6月,长三角区域排污权交易平台正式启动,率先开展挥发性有机物首批交易,交易量13.257t,交易金额15.89万元。

1.4 排污权交易法治化进程逐步推进排污权有偿使用和交易目前在我国仍处于试点阶段,国家层面仅在《大气污染防治法》第二十一条提出“国家逐步推行重点大气污染物排污权交易”。河北、山西、辽宁、上海、浙江、福建、湖南、广东、海南、重庆、新疆等11个省(自治区、直辖市)已在省级生态环境保护条例中明确规定建立排污权有偿使用和交易制度。北京、天津、湖北、陕西、江苏、安徽、贵州等7个省份,在地方性法规省级大气污染防治条例中,明确可以进行重点大气污染物排污权的有偿使用和交易。在缺乏上位法支撑的情况下,地方性法规的出台,确立了排污权交易制度在行政区内的合法地位,为其在一定范围内实施提供了重要保障。

1.5 排污权交易实践创新不断涌现近年来,基于排污权资源环境要素的属性及社会对其“有限、有价、有偿”理念的逐步认可,试点地区开展了一系列政策制度创新。浙江、河北等省份建立了排污权租赁制度,允许排污单位在提前申请并获批的前提下,通过租赁解决一部分企业因生产波动产生的临时排污权新增需求,盘活另一部分企业的“闲置”排污权,进一步丰富了市场配置资源环境要素的方式和手段。排污权作为企业发展不可或缺的资源环境要素,与绿色金融结合,有效拓宽企业融资渠道的同时也拓展了生态产品价值实现路径。排污权抵质押贷款赋予排污权金融属性,缓解企业现金流压力,激励企业开展、应用污染减排技术创新,以排污权“贷”动企业绿色转型发展。从企业角度看,排污权有偿使用和交易制度促进了企业在绿色环保领域的创新活动[9, 10],对企业发展有一定促进作用[11]。

2 排污权交易试点面临的挑战我国在实施排污权有偿使用和交易方面经历了一个漫长的探索和试点时期,积累了理论和实践经验,但从试点情况及实践进展来看,仍面临国家层面顶层设计引领不足、与其他环境管理制度衔接不畅、市场规模及交易活跃度有待提升、基础性支撑研究不足等困难及挑战。

2.1 新形势下国家层面顶层设计与导向作用未能有效发挥国家层面顶层设计缺乏对于新形势下深化排污权有偿使用和交易制度的有效指导。将排污权等资源环境要素整合至要素市场化配置改革总体框架之中,支持出让、转让、抵押、入股等市场交易行为,是新时期推进排污权有偿使用和交易制度向纵深发展的总体目标。但截至目前,国家顶层设计层面尚未明确下一步总体原则和政策走向,一方面试点制度缺乏长期稳定性的预期给企业和交易市场带来较大的不确定性,制度建设成效的持续积累亦受到影响,导致企业树立有偿持有排污权并参与市场化交易的信心受挫;另一方面,国家层面缺乏统一的技术指南、管理办法及激励约束机制,不利于进一步形成更大的排污权交易市场。

缺乏上位法支撑也是阻碍排污权有偿使用和交易制度进一步深化的重要因素。排污权仅在《大气污染防治法》第二十一条有所体现,在《环境保护法》《物权法》《担保法》等法律条文中均未涉及。排污权有偿使用和交易试点工作涉及环境保护、财政、发改、税务等多个部门,缺乏上位法支撑造成多部门协调联动困难的问题也进一步凸显。企业获得的排污权在抵质押融资、民事纠纷中缺乏相应法律保障,对拓展排污权交易及相关绿色金融属性造成一定障碍。

2.2 排污权与总量控制、排污许可等相关环境管理制度衔接不充分排污权有偿使用和交易制度作为一种环境经济工具,其内在约束性同环境影响评价、排污许可等行政手段的外部强制性之间存在不协调的问题。排污权交易以实施污染物排放总量控制为前提,以排污许可证形式予以确认,然而,伴随着生态文明体制改革的不断深入,上述制度无论是在管理链条上,还是在具体要求上,都面临衔接不畅的问题。

通过梳理总量控制、环境影响评价、排污许可与排污权有偿使用和交易等相关制度要求可以发现,对于新、改、扩建项目,首先应获得环评审批或完成环评备案登记,然后依据环评批复结果通过市场交易有偿获得相应排污权,最后申领排污许可证并将其作为排污权确权依据。但是,根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(环发〔2014〕197号)要求,获得主要污染物总量指标是项目环境影响评价审批的先决条件,这就意味着对于试点地区而言,应先通过排污权交易获得总量指标再进行环评审批,而环评批复到建设项目投产往往经历较长的时间周期,周期内排污单位购买了排污权但实际上并未发生排污行为,一定程度上增加了企业的机会成本。另外,根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)要求,建设项目提出区域削减替代方案允许使用承诺减排量。排污权交易的是历史减排量,区域削减替代方案涉及未来减排量,建设项目提交区域削减方案并获批后,理论上无须通过排污权交易获得总量指标,对于排污权交易市场造成一定冲击。

此外,排污权与排污许可在管理范围、核定方法、核算口径、有效期等诸多关键要素上也面临不一致的问题。排污权核定量是排污单位排入外环境的污染物总量,对于大气污染物是全部产排污环节有组织和无组织排放总量,对于废水污染物是外排进入水环境的量。就许可排放量而言,大气污染物许可排放量目前一般仅针对主要排放口,不考虑一般排放口和无组织排放;对于废水纳管排放的排污单位,废水污染物许可排放量采用排放进入污水处理厂的浓度进行核算。核算口径的不一致,导致许可排放量同登载的排污权核定量存在差异,为后续监督执法带来困扰。

2.3 交易规模不足,企业间交易活跃度不高从试点地区实践来看,排污权交易多以省级下辖市域行政区划为界实施,交易市场呈现割裂化、细碎化特点,规模受限、体量较小[12],且企业间交易活跃度不高。究其原因,一方面是因为排污权交易长期处于试点阶段,各地对进一步推进排污权市场化交易信心不足,多依赖于政府出让方式保障新增排污权需求,极大程度限制了企业间交易市场的有效培育;另一方面,“十一五”以来,我国实行强制性减排策略,各级政府和企业是减排任务的关键责任方,面对越来越严的环境规制和越来越重的减排任务,企业对于自身能否满足减排政策要求、政府出让排污权能否满足自身发展需求等产生疑虑,进而导致企业“惜售”,也是企业间交易市场低迷的重要原因之一[13]。

2.4 排污权交易相关基础性研究力度不足以助力区域环境质量持续改善为前提,通过市场化交易实现排污权在更大范围内畅通、有序流动的技术体系、组织模式等基础性研究不足。排污权有偿使用和交易制度需要综合运用行政、市场、法治、科技等多重手段,形成有效市场和有为政府协同发力的崭新局面。目前,关于我国排污权交易的相关研究主要围绕排污权交易能否实现总量控制等环境保护目的、是否对企业起到积极作用,以及政策效应评估等方面展开[14]。试点地区排污权有偿使用和交易制度实施成效,新形势下排污权交易实施的范围、交易的前提、发挥的作用,初始排污权核定、政府储备调节、定价机制建立等关键要素的政策制定,以及交易平台建设、排污单位污染物排放量的准确计量和有效监管等诸多方面的基础理论研究比较薄弱,对进一步健全排污权有偿使用和交易制度、培育和发展排污权交易市场、充分发挥市场在资源配置中的作用的技术支撑能力有待进一步增强。

3 推进我国排污权有偿使用和交易制度的建议“十四五”以来,我国经济发展的含金量和含绿量显著提升,排污权有偿使用和交易作为环境经济政策手段之一,更有效发挥市场的规模效应、集聚效应及激励性、调节性作用,促进环境质量改善和污染减排,助力经济绿色低碳转型,是这项制度进一步深化的出发点。基于此,本文提出以下三点推进我国排污权有偿使用和交易制度的思路与建议:

一是国家层面进一步明确排污权有偿使用和交易制度深化改革方向,健全制度框架,有效指导各地实践。充分吸纳试点地区成效经验,重点针对初始核定、有偿使用、市场交易、价格制定、配套衔接等方面形成全面系统的制度框架体系,在技术层面和实施层面予以规范统一,为进一步扩大排污权交易范围提供技术支持。以“规范出让、激活转让、拓展抵押、创新入股”为深化方向,优化排污权有偿使用和交易全链条市场化配置体系,充分发挥市场在价格形成和资源配置中的作用,对企业减排积极性形成正向循环激励。在正在编纂中的“生态环境法典”中写进排污权相关条款,适时启动《环境保护法》修订,解决排污权上位法缺失问题。

二是进一步完善实现排污权有偿使用和交易制度同其他相关环境管理制度的系统协同,引导减排增效。逐步实现排污许可与排污权在管理范围、核算口径、核算方法、数据管理、执法监管等方面的有效衔接,充分发挥排污许可证作为排污权确权依据及管理载体的核心作用,将排污权的核定、确权、使用同排污许可证的核发、监管、年审相耦合,将制度优势转化为治理效能。配套建立排污权有偿使用和交易激励性政策,通过排污权抵质押融资等金融手段进一步体现资源环境要素价值,增强市场信心。利用数字化、网络化、智能化等先进技术,建立全国排污权有偿使用和交易管理系统,重点对排污权交易信息、储备信息开展跟踪、统计、核查及评估,同时接受社会监督。

三是大力开展基础研究,延伸拓展排污权交易制度应用的深度与广度。推动长三角试点区域等进一步健全跨区域排污权交易技术体系及组织实施模式,进一步建立统一的区域交易平台。鼓励探索开展流域排污权交易。支持地方拓展挥发性有机物、重点重金属污染物等排污权交易。综合考虑国家“双碳”战略、一体化推动资源环境要素市场化改革等国家战略目标,加强排污权与碳排放权协同增效研究。

| [1] |

陈刚. 排污权交易试点工作的启示与思考[N]. 中国环境报, 2022-07-04(03).

|

| [2] |

泰坦伯格. 排污权交易: 污染控制政策的改革[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1992: 7-9.

|

| [3] |

吴健, 马中. 美国排污权交易政策的演进及其对中国的启示[J]. 环境保护, 2004(8): 59-64. DOI:10.3969/j.issn.0253-9705.2004.08.015 |

| [4] |

U.S. Environmental Protection Agency. The United States Experience with Economic Incentives for Protecting the Environment[R]. Washington: EPA, 2001: 86-87.

|

| [5] |

马晓钰, 李娜, 葛纯宝. 中国排污权交易制度的政策效应研究[J]. 生态经济, 2023, 39(2): 188-200. |

| [6] |

吴志春, 杜雨祥. 规范排污权交易促进可持续发展[J]. 上海环境科学, 2001, 20(12): 580-581. |

| [7] |

二氧化硫排放总量控制及排放权交易政策实施示范工作组. 中国酸雨控制战略——二氧化硫排放总量控制及排放权交易政策实施示范[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004: 4-4.

|

| [8] |

陈刚, 刘倩, 郭圳义, 等. 我国省域排污权交易制度体系建设效果评价研究[J]. 生态经济, 2024, 40(2): 191-200. |

| [9] |

LUO Y J, LI X Y, QI X L, et al. The impact of emission trading schemes on firm competitiveness: evidence of the mediating effects of firm behaviors from the Guangdong ETS[J]. Journal of environmental management, 2021, 290: 112633. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.112633 |

| [10] |

齐绍洲, 林屾, 崔静波. 环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J]. 经济研究, 2018, 53(12): 129-143. |

| [11] |

任胜钢, 郑晶晶, 刘东华, 等. 排污权交易机制是否提高了企业全要素生产率——来自中国上市公司的证据[J]. 中国工业经济, 2019(5): 5-23. |

| [12] |

阮长安. 排污权交易理论及其中国的实践[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2008.

|

| [13] |

占本厚. 浅析环境政策工具之排污权交易制度: 以重庆排污权交易中心为例[J]. 世界生态学, 2012, 1(1): 1-5. |

| [14] |

田欣, 刘露迪, 闫楠, 等. 我国排污权交易制度运行进展、挑战与对策研究[J]. 中国环境管理, 2023, 15(2): 66-72. |

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16