2. 云南大学经济学院, 云南昆明 650500

2. School of Economics, Yunnan University, Kunming 650500, China

随着生态环境治理力度的不断强化,我国生态环境治理呈现稳中向好的发展趋势,但环境治理的成效并不稳固,环境治理任务依然艰巨。加之生态环境本身具有整体性、多样性、开放性以及动态性等复合特征,推进生态环境治理高效发展需要构建包括政府、企业、社会组织和公众等多元主体共同参与的现代环境治理体系。其中,公众参与环境治理不仅是实现民主和善治的必要环节,而且是环境治理工具的重要补充,更是实现环境公平的有效途径 [1]。尤其是随着人们对良好生态环境的需求不断提高,公众环保参与逐渐成为生态环境保护向更高更深层次推进和获取更持久力量的重要支点 [2]。然而,自20世纪70年代起,我国环境治理就开始表现出非常典型的“权威治理体制”,相比政府等其他参与主体,公众的环保参与角色要逊色得多 [3]。近年来《公民生态环境行为调查报告》的研究结果也表明,我国公众生态环境保护意识虽然总体呈上升趋势,但依然存在认知度高与践行度低并行发展的现象,在一些生态环境领域甚至还存在“知行不一”的问题。在此背景下,揭示影响公众参与环境保护的因素,对提升公众参与环境治理的积极性,进而与政府、企业、社会组织形成环境治理合力,具有重要的理论研究价值和现实意义。

现有研究对微观个体环保行为的影响因素已进行多个维度剖析。例如,一部分学者基于经济视角提出了环保行为的两个经典经济假说:经济富裕假说和经济应急假说。前者认为公众的环保行为与经济发展程度正相关,经济发展程度或收入水平越高,人们的环保行为也越积极 [4, 5];后者则指出了在不同经济发展形势的情境下人们对经济和环保所采取的策略性权衡取舍,尤其在经济发展出现诸如低经济增长率和高失业率等趋势时,处于经济弱势的群体会更加关注经济增长而不是环境保护 [6]。另有一部分学者侧重从心理进行分析,他们强调认知、情感、信念等因素对环保行为的影响 [7, 8]。此外,还有一部分学者从人口和社会的角度揭示了环保行为的年龄、性别、社会阶层以及社会公平等因素 [6, 9, 10]。然而,鲜有文献从文化的视角揭示环保行为发生的文化机制。中国各个区域由于不同的地理环境、历史传承以及经济发展形成了差异巨大的文化特征,这种多层次的文化差异深刻影响着社会经济活动和人类行为 [11]。那么地域文化差异能不能解释环保行为呢?这一问题尚未引起当前研究的关注。尤其值得提出的是,在改革开放进程中,长期根植于乡土中国社会的安土重迁传统观念受到强烈冲击,人口和劳动力由低流动向高流动快速转变 [12],2021年末流动人口占总人口比重超过27%。这种人口的迁移流动不仅仅是物理空间上的变动,还是一个局部社会的各种关系以及文化习俗等构成要素被迫解体并进行定向重组的过程,在这个过程中,不同地域文化之间彼此相互接触、交流和融合。在此背景下,这种跨文化迁移流动对个体环保行为的影响成为当前及今后研究亟须回应的一个现实问题。

为此,本研究使用方言作为文化的代理变量①并从微观个体层面识别文化对个体环保行为决策的影响,同时借助中国综合社会调查(Chinese General Social Survey;CGSS)(2013)数据和采用OLS以及调节效应模型等方法实证分析了方言距离对环保行为的影响效应和作用机制。与既有研究相比,本研究的主要贡献在于:第一,从跨方言流动视角揭示环保行为的文化机制,这种基于文化视角开展的环保行为研究是对过去研究视角的一种有益拓展,为学术界开展环保行为问题研究提供了新的思路。第二,基于制度间的替代互补关系拓展分析了方言距离影响环保行为的制约因素,具体从正式制度环境和非正式制度环境分析了环境污染认知水平、环境重要性认知程度以及地区环境规制水平对方言距离影响环保行为的调节效应。由此得到本研究的一个重要启示是:方言距离作用于环保行为会受到外部制度环境的影响,有效的替代性制度的设计能够减缓方言距离对环保行为的负面影响;故在通过缩小方言距离以提升个体环保行为的同时,需要相关配套制度的协同跟进。

① 这主要是因为文化构成相对复杂,很难对区域文化进行全面系统的刻画。使用方言作为文化的代理变量是当前学者们普遍采用的一种方法。

1 理论分析与研究假说 1.1 方言距离对环保行为的影响萨丕尔-沃尔夫假说指出,人类的思维方式主要由语言决定,语言影响了人们对现实世界的感知,且不同语言导致人们对世界产生不同认识和分析方法。因而,多样性的语言会彼此碰撞和融合。具体到个体的环保行为,方言所代表的地域文化多样性可能会对个体环保行为产生两种迥然相异的影响。一方面,方言间壁垒和分化对环保行为可能具有阻碍效应。首先,方言的差异会削弱不同群体内的身份认同和社会融入。在社会认同学派看来,社会中的个体会根据自身的积极特质划分群体,相同或相似的文化会拉近人际交往的心理距离,提高群体间的社会信任和身份认同。而方言作为个体身份的重要标识,其所代表的文化背景就是群体类型划分和达成身份认同的重要依据。讲相同方言的人群通过浓厚的乡土情怀和抱团情结会形成一个彼此在情感依赖、约束力、凝聚力都更强的同乡圈层 [13];反之,方言多样性会产生群体间文化认同差异与价值观冲突,彼此之间心理距离被拉大,社会身份认同感被削弱 [14]。而且,方言距离还会通过阻碍流动人口在流入地的经济整合、社会参与和文化适应,降低永久迁移意愿和社会融入水平 [15]。其次,较大的方言差异会因产生较大的沟通成本削弱环保行为的积极性。一般而言,文化间的相似程度能够有效减少信息摩擦并促进信息交换 [16],但文化间的差异容易产生信息不对称,增加人际沟通和理解障碍,进而容易导致群内成员的信息和资源优势得不到充分发挥,提高了彼此间的沟通成本。而且,来自不同方言地区的个体很难形成非正式的社会关系,进而不利于相互之间形成非正式的监督制约机制、声誉机制和惩罚机制。流入人口由于缺乏信息和口碑传递的社会网络关系,即使不采取环保行为也不会受到惩罚和影响声誉,极低的机会成本使环保行为很难成为在不同方言群体成员间共同的理性选择。此外,方言距离还会挤占环保努力程度。语言不仅是相互交流沟通的载体,还是一种技能型人力资本,但获得这种技能型人力资本需要投入时间、金钱、精力等成本。为尽快融入当地和适应当地生产生活习惯,流动者不得不花费精力学习当地语言,语言差异越大,学习的困难程度增加,所付出的精力也越多,这会相应减少分配在环保方面上的直接努力。

另一方面,方言所代表的地域文化多样性可能会对环保行为产生促进效应。例如,跨方言流动会给流入地带来知识外溢和技能互补。一般而言,知识的外溢受到地理边界的约束,因而往往发生在局部区域。而跨方言流动则打破了知识外溢所受到的地理空间限制,尤其流出地与流入地在知识或技能上存在明显互补关系时,方言差异所产生的知识和技能外溢效应就会更加明显。这无疑会为环保行为奠定良好的知识和技能储备。综上所述,在理论上方言距离究竟是提高了抑或降低了环保行为取决于以上两种机制的相对重要性。

对于流动人口这个群体而言,方言距离对其环保行为负面影响可能会更大。根据第七次全国人口普查数据,我国的流动人口规模相较第六次全国人口普查有了显著增长趋势。而且,迁移流动的目的在于谋求更好的生活,因而流动人口不仅会选择短距离的省(区、市)内流动,也会选择长距离的省际流动,进而形成短距离和长距离流动并存的局面。而流动距离越远,与原居住地的文化差异往往也越大,掌握流入地方言的困难程度也相应增大。此外,成年后流动人口的早期语言习惯已经基本成型,随着年龄的增长,学习新语言和熟悉流入地语言会相对更加困难。加之过去在流动人口培训上主要关注职业技能培训,对于语言技能培训尤其是流入地方语言的培训关注较少,进而导致流动人口习得流入地方言的能力偏弱,影响流动人口生产生活的方方面面。

综上,提出研究假设一:随着方言距离的增加,方言距离会阻碍流动人口的环保行为。

1.2 调节方言距离与环保行为关系的制度环境制度学派指出,制度在经济社会发展上具有决定性的作用,经济社会的发展都是一定的制度环境和制度约束下发生的,良好的制度环境对于巩固经济社会成果至关重要。而且,社会制度通常包括正式社会制度和非正式社会制度。其中正式社会制度主要由国家所规定,是一种正规的成文规则,具有强制约束的显著特征;非正式社会制度主要由社会所认同,其内生于社会以及内生于具体的社会交往互动情境中,受到价值观的明显约束。此外,无论是正式社会制度抑或是非正式社会制度之间以及两者内部更加细化的制度类型,在发展上并非同步,不同制度之间存在明显的替代互补关系,当某一种制度尚未发展完善,经济社会的发展在较大程度上会受到其他制度的影响。而且,中国的制度格局或制度体系受复杂的地理环境和历史因素的影响,制度的发展类型和发展进程也有所不同。依此而言,个体环保行为产生与发展趋向也离不开制度环境的加持。

从非正式制度环境来看,环境污染和环境保护的认知和价值观会影响方言距离与环保行为的关系。依据计划行为理论,从行为意愿转化具体行动由行为态度、主观规范和知觉行为控制这三个因素共同决定。计划行为理论在环境领域的应用研究也表明,个体在环境领域的行为态度、主观规范和知觉行为与亲环境行为显著正相关。例如,在日常的生活学习中形成的环境价值观能够促进个体的亲环境行为 [17];对当地环境污染严重性的认知与个体环境行为显著正相关 [18]。因而,当个体对环境污染和环境保护的认知水平越高,亲环境行为的意愿也越强,这种行为意愿也越容易转化为具体的行为。

基于此,提出研究假设二:环境污染认知和环境重要性认知能削弱方言距离对流动人口环保行为的负面影响。

从正式制度环境来看,地区层面的环境规制水平会影响方言距离与环保行为的关系。环境规制作为管制制度的重要内容,能够体现不同环境行为主体在生态保护方面所受的管制性制度压力。我国对生态环境高度重视,相关部门出台了一系列关于环境保护与绿色发展的管制性措施。如通过政策宣传和组织技术培训等引导政策措施提高参与环境治理的意愿,通过发放治污补贴、物质奖励等激励手段调动环境治理积极性,还通过法律法规政策约束不理性的环保行为。而环境规制压力越大,则越容易推动个体树立环保意识,积极开展有利于环境的生产生活活动。

据此,提出研究假说三:环境规制会显著削弱方言距离对流动人口环保行为的负面影响。

2 数据来源、变量设置与研究方法 2.1 数据来源与样本处理参考当前学者在分析个体环保行为时所采用的主要数据来源,本文使用2013年CGSS进行分析。首先对于流动人口界定,主要以是否发生人户分离为主要判断标准,具体将问卷中目前的户口登记地为“本县其他乡”和“本区/ 县/ 县级市以外”的群体界定为流动人口。此次,本研究具体借鉴王勇等 [2]采用的区域匹配思路来确定跨域流动人口的具体城市①,具体根据受访者的户籍所在地和当前受访者所在地来共同确定人口的跨市域情况,进而获得跨方言流动的样本。在此基础上,再根据本研究所选取的主要变量对有关缺失值进行删减后,得到的主要估计样本个数为925个。

① 这是因为CGSS数据自2011年后对受访者当前所在城市进行了编码处理同时不再公布具体城市。目前为止,CGSS能够获取且提供受访者城市代码的最近数据是学者2011年下载并保留的CGSS(2010),如Shao等 [5]的研究。考虑到CGSS(2013)和CGSS(2010)采用了同样的抽样设计,因此可通过两者的匹配来确定CGSS(2013)中受访者所在城市。

2.2 变量设置(1)被解释变量:环保行为。本研究具体使用问卷中关于受访者环保行为的10项问题来测量。10项环保问题具体包括:垃圾分类投放,与自己的亲戚朋友讨论环保问题,采购日常用品时自己带购物篮或购物袋,对塑料包装袋进行重复利用,为环境保护捐款,主动关注广播、电视和报刊中报道的环境问题与环保信息,积极参加政府和单位组织的环境宣传教育活动,积极参加民间环保团体举办的环保活动,自费养护树林或绿地,积极参加要求解决环境问题的投诉、上诉。受访者在不同环保维度上的行为频率分为3个不同选项,将受访者回答为“从不”的选项赋值为1,回答“偶尔”的选项赋值为2,回答“经常”的选项赋值为3。从这些环保行为指标的现实适用性来看,这些环保行为涉及的领域依然是当前居民日常生产生活最熟悉和最容易付诸实践的领域。而且,根据生态环境部环境与经济政策研究中心公布的《公民生态环境行为调查报告》,CGSS问卷中的环境行为领域与该调查报告所公布的环境行为领域存在不少叠合,在私人领域日常环境行为和公共领域监督参与行为上存在很多共性指标,这些共性指标能够在一定程度上继续反映当前的现实情况。从学界应用来看,既有的一些研究如王玉君等 [19]和方芗等 [20]验证了环境行为量表具有较好的信度和效度水平,可以对这些环境行为选项进行累加。本研究克朗巴哈系数①超过0.7,表明环境行为量表内部一致性较好。基于此,本研究将受访者在这10个问题上的得分进行累加,得到环保行为得分取值范围介于 [10, 30],且得分越高,践行环保行为程度也越高。

① 克朗巴哈系数用于测度量表的信度,该系数越高,问卷的信度也越高。

(2)核心解释变量:方言距离。当前测度地级及以上城市之间的方言距离的主要思路是刘毓芸等 [21]提出的方言树图度量法,他们对方言距离测度的具体原理和步骤做了详细说明,而且这一方法得到吴小康等 [22]、刘金凤等 [15]学者的认同并被拓展应用。而且,各个地区的方言都是依托自然地理环境在长期生产生活中日积月累的结果,这种在历史中形成的语言习惯在短期内变化较小,因而使用科学的方法捕捉方言距离是可行的。基于此,本研究计算市域层面的方言距离也主要依据方言树图度量法。研究得到的受访者户口地和居住地两地之间的方言距离介于[0, 3],且数值越大,两地方言差异也越大。当然,为保障研究结果的稳健性,本研究还根据受访者户口地和居住地是否属于同一方言大区粗略表征方言距离,其中汉语方言由粗略到细致大致可分为汉语、方言大区、方言区以及方言片。其中方言大区包括官话、晋语、赣语、徽语、吴语、湘语、客家话、粤语和平话9个方言大区。

(3)调节变量:制度环境变量。制度环境变量主要包括环境污染认知、环境重要性认知和环境规制程度。其中,环境污染认知度量方式主要参考王晓楠 [23]的研究思路,使用问卷中受访者对所在地区空气污染、水污染、噪声污染、工业垃圾污染以及生活垃圾污染严重程度的感知水平来衡量,每个题项严重程度由低到高赋值1 ~ 5,最终累加得到环境污染认知水平。环境重要性认知变量设置主要借鉴王勇等 [2]的研究思路,使用调查问卷中“在下列各种社会问题中,您认为最先需要解决的是什么吗?”这一问题进行度量,具体将受访者认为环境问题置于前三位的赋值为1,其余赋值为0。而环境规制程度则使用2013年各城市的污水处理厂集中处理率进行表征。

(4)控制变量。为进一步增加上述模型的解释力和避免由不可观测因素带来的内生性问题,本研究进一步控制影响环保行为的个体、家庭以及地区层面的因素,如年龄、性别、收入、家庭规模、区域虚拟变量等。

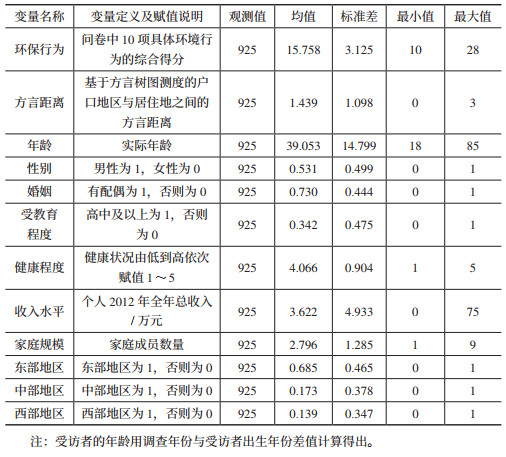

样本的描述性统计具体如表 1所示。从表 1可知,流动人口的环保行为平均值为15.758,更接近最小值,这说明流动人口的环保行为并非积极和很活跃;而且环保行为的变异系数为0.198,表明流动人口的环保行为在内部存在差距或不平等,需要进一步区分不同情境下流动人口环保行为的差异。此外,方言距离的平均值为1.439,变异系数为0.763,说明有不少流动人口是跨方言流动,而且流动人口跨方言流动的内部差距较大。

| 表 1 样本统计性描述 |

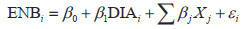

由于本研究的被解释变量为连续变量,因此首先运用多元线性回归模型分析方言距离对环保行为的影响,具体构建如下模型:

|

(1) |

其中,ENB代表环保行为;DIA代表方言距离;Xj为一系列控制变量。j=1, 2, 3…,具体表示控制变量个数。β1和βj为待估系数,分别表示方言距离以及其他控制变量对环保行为的影响程度。

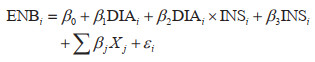

其次,为进一步分析制度环境的调节作用,本研究建立以下调节效应模型:

|

(2) |

其中,INSi代表制度调节变量,包括环境污染认知和环境重要性认知以及环境规制,其余变量和符号的含义与式(1)相同。

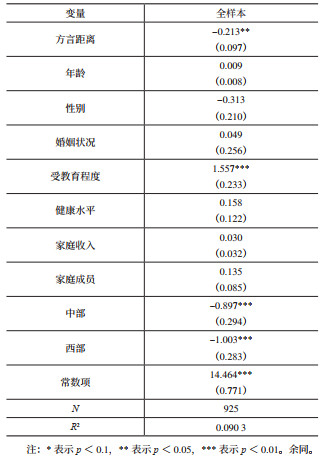

3 实证结果分析 3.1 基准回归分析表 2报告了方言距离影响流动人口环保行为的全样本OLS估计结果。考虑到横截面数据存在异方差问题,本研究在具体估计中使用了异方差稳健标准误。结果表明,方言距离对环保行为的影响系数为-0.213,在5% 的显著性水平上显著为负,这表明文化差异给环保行为带来的负面效应显著超过了正面效应,且地区间方言差异越大,流动人口越不倾向采取环保行动。从现实显著性来看,由于环保行为的平均值为15.758,方言距离的取值是从0到3,这意味着在其他条件不变的情况下,方言距离每提高1个单位,环保行为水平约显著下降2.13%,而方言差异最大为3个单位时,环保行为会下降6.39%,这对于一个地域广阔且地域方言较为丰富的国家而言,具有重要的现实意义。而且改革开放以来,我国逐渐开启了人口迁移流动的新发展模式,未来人口流动以及跨区域流动是一个比较明显的社会发展趋势。在此背景下,个体环保行为的改善将带来生态环境的一个巨大跃升,进而这一结果具有重要的现实意义。

| 表 2 基准估计结果 |

(1)内生性检验:工具变量法。为获得方言距离对环保行为影响的因果识别效应,需要重点处理好以下两种潜在的内生性问题。一是遗漏变量问题。对于这种可能存在的内生性问题,本研究在选择合适的控制变量方面进行了较多努力,尽可能控制个体特征、家庭背景、地区发展等相关影响因素,以减少不可观测因素所导致的遗漏变量问题。二是反向因果问题。由于环保行为更高的个体也更容易跨方言流动,故环保行为与方言距离之间存在相互影响的可能。为克服本研究可能存在的内生性问题,本研究首先使用工具变量法进行处理。考虑到有效的工具变量要满足与内生变量相关但与随机扰动项不相关等条件,本研究具体使用个体所在地区的平均方言距离(不包含个体本身所在地的方言距离)作为方言距离的工具变量。一方面,处在同地域中的群体更容易产生行为的互动效应,这会使得个体层面所面临的方言距离与地区层面方言距离的平均水平高度相关,进而符合工具变量的相关性假设。另一方面,一个地区整体层面上方言距离并不会对单个个体的环保行为产生直接影响,也无法通过除个体自身方言距离以外的途径影响其环保行为水平,符合工具变量的外生性假设。为了保障工具变量选择的有效性,对工具变量也进行了有效性检验。考虑到本研究只有一个工具变量,具有恰好识别的特征,本研究借鉴Baron等 [24]提出的外生性方法进行分析,即在控制内生变量时验证工具变量与被解释变量的相关性,在内生变量与被解释变量显著相关且工具变量与被解释变量不显著相关时满足外生性要求。

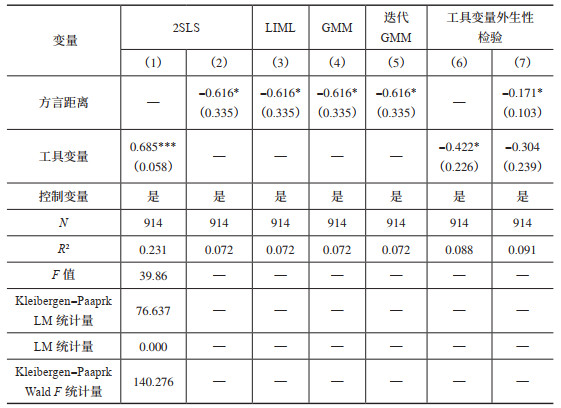

工具变量的两阶段最小二乘估计(2SLS)估计结果以及工具变量的有效性检验结果如表 3所示,其中(1)列和(2)列分别是2SLS估计的第一阶段和第二阶段回归结果;(3)~(5)列是对弱工具变量的进一步检验;(6)~(7)列为工具变量的外生性检验;除(6)列的被解释变量方言距离外,其他列的被解释变量均为环保行为。由表中(1)列可知,工具变量在1% 的置信水平上显著正向影响方言距离,说明工具变量满足相关性要求。而且,由2SLS第一阶段估计结果还可知Kleibergen-Paaprk LM统计量的P值为0,强烈拒绝工具变量不可识别的原假设。第一阶段回归的F值远大于10,Kleibergen-Paaprk Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量均超过了10% 偏误下的临界值19.93,因此,拒绝存在弱工具变量的原假设。进一步运用对弱工具变量更加稳健的有限信息极大似然估计方法(LIML)进行测试,同时运用在异方差条件下更为有效的GMM(Generalized Method of Moments)法和迭代GMM方法进行再次估计后发现,使用这三种方法的系数估计值与2SLS的系数估计值基本一致,因而进一步佐证了不存在弱工具变量的情况。(6)列和(7)列结果显示,在控制内生变量(方言距离)后,工具变量对被解释变量(环保行为)的影响由显著变为不显著,因而满足外生性要求。综上,在考虑内生性问题的情况下,方言距离越大越能降低环保行为这一结果是稳健可信的。

| 表 3 工具变量估计结果 |

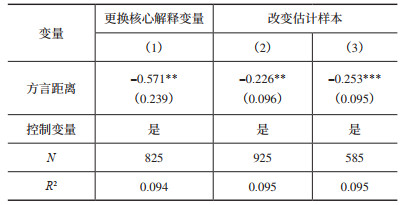

(2)稳健性检验。表 4汇报了两种稳健性估计结果。一是改变方言距离的度量。对方言类型划分越细,部分地区越容易出现不同方言的重叠,进而对方言归属就越难做出准确判断。为此,使用方言大区这一类型对方言距离重新刻画,属于不同方言大区赋值为1,属于同一方言大区赋值为0。使用0 ~ 1变量重新估计后发现,方言距离变量依然显著负向影响环保行为。二是改变估计样本。由于研究样本涵盖的区域范围以及受访者个体类型众多,异常数据或极端值可能会导致估计结果存在误差。为了使样本数据更加平滑,本研究对各变量进行1% 和99% 水平上的缩尾检验和截尾检验。由表 4中(2)列缩尾样本和(3)列截尾样本的估计结果可知,新样本中主要变量估计系数的显著性和符号依然与前文一致。

| 表 4 稳健性估计结果 |

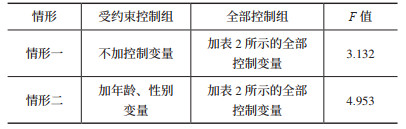

此外,上述估计中加入了一些控制变量在一定程度上能够减少估计偏误,但是否依然存在一些未知的或者无法观测的变量使得本研究结果产生偏误?为此,本研究进一步使用估计偏误测算方法进行潜在估计偏误测算。具体过程为:首先建立含有不同变量的两组回归,其中一组为不加入控制变量或仅加入少数受约束控制变量(本文选择年龄和性别)的回归,另一组是加入全部控制变量的回归,并分别计算两组回归中核心解释变量的估计系数βr和βf;其次计算统计量F值,具体公式为F =| βf /(βr-βf)|。最后,根据F值判断结果的稳健性,若F > 1,表明结果稳健,且F值越大,说明不可观测的变量对当前的研究结果造成的偏误越小。据此,本研究计算了表 4中不同情形下的F值(表 5)。估计结果表明,不同情形中的所有F值均大于1,如果要提升表中估计结果的稳健性,那么未知的或者无法观测的变量的数量至少需要达到目前所有控制变量数量的3倍,但现实中这样做的可能性非常小,也即说明当前估计结果可较好避免潜在估计偏误。

| 表 5 潜在估计偏误测算 |

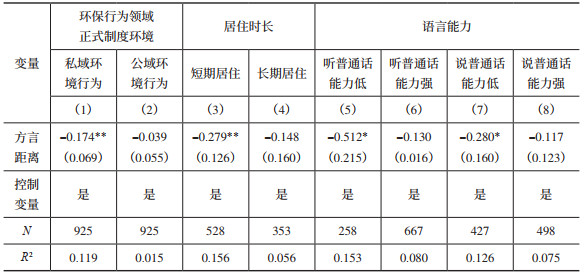

(1)环保行为领域的不同引起的方言距离影响差异。由于不同环保行为在践行出发点、开展条件和效应分配等方面存在差异,环保行为领域的不同可能会引起方言距离作用效果的差异。早期国内外学者在环境行为维度的确定上存在较多争议,对环境行为的划分也未达成一致意见。随着研究的深入,越来越多的学者倾向采用“公”与“私”界定环境行为。此外,参照王玉君等 [19]的划分方法进一步将环境行为划分为私域环境行为和公域环境行为,同样按照上述环保行为综合得分思路计算私域环境行为得分和公域环境行为得分。具体估计结果如表 6中(1)列和(2)列所示。由结果可知,方言距离对私域环保行为的影响系数为负,且在5% 的置信水平上显著,说明方言距离显著减少了私域环保行为,方言距离每提高一个单位,私域环保行为大致降低17.4% 个单位。相反,方言距离对公域环保行为的影响系数不显著。可能的原因是,公域环境属于公共产品,具有较强的外部属性,这种外部性没有实现内部化时,公众对公域环保行为的参与起初就相对偏低。加上公域环保行为的成本相对更高,尤其在环境污染严重的地区,抗争性公共环保行为的成本和风险更大,导致公众不愿意参与 [19],方言距离对公共环境行动的影响并不明显。由此可见,方言距离对私域环保行为和公域环保行为的影响存在显著差异,相较于公域环保行为,方言距离对私域环保行为的影响更为显著。

| 表 6 异质性估计结果 |

(2)居住时长不同引起的方言距离影响差异。本地居住时间不仅能反映出个体在本地学习效应的累积程度,而且能影响对本地的文化理解和融入程度以及社会责任感。如在本地居住时间越短,个体与本地的文化差异融合程度相对越低,个体对本地的社会责任感和认同度也相应偏低。这种因居住时长不同引起的方言距离差异会导致践行环保行为的倾向也有所不同。为此,根据受访者在本地居住的时间划分为短期居住和长期居住两个子样本,具体根据问卷中“您是哪一年来到本地(本区/ 县/ 县级市)居住的?”进行设置,将超过样本平均居住时长的划分为长期居住,否则为短期居住。由表 6中(3)列和(4)列结果可知,仅在短期居住的样本中,方言距离降低环保行为通过5% 的显著性水平,也即相较于在本地居住时间长的群体,方言距离对环保行为的负面影响在本地短期居住的群体中更为显著。

(3)语言能力不同引起的方言距离影响差异。为消除不同区域交流之间的语言沟通障碍和方言隔阂,国家将普通话确立为国家通用语言,并在全国范围内推广普及。因而,个体听说普通话的不同能力会影响方言交流障碍差异。据此根据个体听说普通话能力分为听说普通话能力较低组和听说普通话能力较高组。具体结果如表 6中(5)~(8)列所示。从个人语言能力差异来看,方言距离对听普通话能力和说普通话能力较低者的环保行为影响系数均为负,且均通过10% 的显著性水平检验;尽管方言距离对听普通话能力和说普通话能力较高者的环保行为影响系数也为负,但未通过显著性检验。这表明相较于听说普通话能力较高者,方言距离对听说普通话能力较低者的环保行为影响更显著。这一研究结果具有重要的政策启示,不搭建起不同方言沟通的桥梁就难以提高持有不同方言者的环保行为,而持有不同方言者通过普通话可以进行有效沟通,普及普通话具有重要的现实价值。

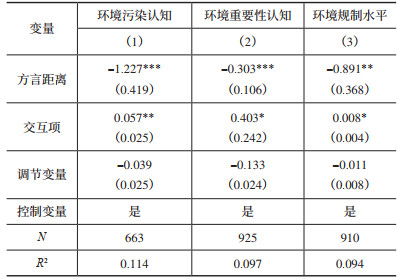

4.2 制度环境机制检验表 7为来自个体和地区两个层面的不同环境调节作用的检验结果。表中(1)~(2)列展示的是个体层面污染认知水平和环境重要性认知的调节效应,(3)列为地区层面的环境规制的调节效应。表 7中(1)~(3)列结果显示,加入环境污染认知水平变量、环境重要性认知、环境规制水平变量及其与方言距离的交互项后,方言距离依然显著降低了环保行为;但交互项的系数均为正,且至少通过了10% 的显著性水平检验。这说明环境污染认知水平、环境重要性认知以及环境规制水平与方言距离存在替代关系,环境污染认知水平变量、环境重要性认知变量以及环境规制变量弱化了方言距离对环保行为的负向影响。也即随着环境污染认知和环境重要性认知水平的提高以及随着环境规制的强化,方言距离降低环保行为的程度会降低。

| 表 7 社会信任非正式环境调节机制估计结果 |

地区社会文化因素对个体环保行为具有重要的影响,而不同地域方言是区域文化的重要载体,对微观个体的环保行为具有潜在影响。基于此,本研究从文化视角研究方言距离对流动人口环保行为的影响及其作用机制,并使用CGSS(2013)数据进行实证检验。主要研究结论为:第一,方言距离显著降低了个体环保行为,这一研究结论通过了一系列内生性和稳健性检验。第二,方言距离降低个体环保行为具有异质性。相较于公域环境行为,方言距离降低私域环保行为更明显;相较于长期居住者,方言距离降低短期居住者的环保行为更显著;而且方言距离主要降低听说普通话能力较低者的环保行为。第三,制度环境在方言距离降低环保行为过程中具有重要的调节作用。较高的环境污染认知、环境重要性认知以及地区环境规制水平均能显著缓解方言距离对环保行为的负面影响。

基于以上研究结论,可以得到以下政策启示:第一,要加快建设和完善推进环保行为的文化机制,把方言技能培训与发展纳入流动人口群体职业技能培训的一个重要内容。充分利用地方建立的方言大数据库和语言教育机构为流动人口提供方言培训课程和方言习得咨询服务。同时,利用社区等平台搭建节日庆典、睦邻中心、线上微信群等多元化交流互动平台,营造良好的邻里信任环境,促进流动人口与流入地原居民的语言沟通和融合。第二,在推进方言教育和培训的同时,继续加快普通话推广和普及,尤其需要在地域方言复杂的区域营造良好的汉语环境,消除方言之间的沟通隔阂和障碍。尤其对于一些偏远的民族地区和农村地区,要进一步加快利用现代融媒体开展常态化普通话推广宣传,利用对口帮扶和志愿服务推进重点地区和重点人群的普通话水平提升,尤其关注短期流动人口和普通话听说能力较低的重点人群,并对其开展精准语言习得提升服务。第三,改善个体环保行为要避免一刀切政策,如需要结合个体的流动的时长和个体语言能力制定更加具有针对性的差异化引导手段。需要适时优化调整政策扶持的重心,对部分语言能力等处于弱势的个体进行适当资源倾斜;同时为语言适应能力较强者和较弱者的协同合作创造良好的合作渠道和平台,发挥语言适应能力较强者对语言适应能力较弱者在文化适应方面的支持和带动作用,进而加快弥合不同群体间的环保行为差距。第四,依托学校、单位、社区开展环保科普知识讲座、现场环保科普宣传、有奖环保知识问答、网络媒体宣传教育等多元路径营造环境教育体系,不断提升环境素养水平。同时,把家庭环保教育作为主阵地之一,借助在校子女环保教育反哺家长环保意识和环保知识。第五,加强普法宣传,及时跟进解读和宣传环保新规定和新制度,对典型生态环境违法行为要加大损害赔偿、责任追究及环境惩罚力度,通过完善和落实最严格的制度和最严密的法治为环保行为提供可靠保障。

| [1] |

涂正革, 邓辉, 甘天琦. 公众参与中国环境治理的逻辑: 理论、实践和模式[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2018, 57(3): 49-61. DOI:10.3969/j.issn.1000-2456.2018.03.005 |

| [2] |

王勇, 郝翠红, 施美程. 环境污染激发公众环境关注了吗?[J]. 财经研究, 2018, 44(11): 106-124. |

| [3] |

文传浩, 滕祥河. 中国生态文明建设的重大理论问题探析[J]. 改革, 2019(11): 147-156. |

| [4] |

DIEKMANN A, FRANZEN A. The wealth of nations and environmental concern[J]. Environment and behavior, 1999, 31(4): 540-549. DOI:10.1177/00139169921972227 |

| [5] |

SHAO S, TIAN Z H, FAN M T. Do the rich have stronger willingness to pay for environmental protection? New evidence from a survey in China[J]. World development, 2018, 105: 83-94. DOI:10.1016/j.worlddev.2017.12.033 |

| [6] |

CONROY S J, EMERSON T L N. A tale of trade-offs: the impact of macroeconomic factors on environmental concern[J]. Journal of environmental management, 2014, 145: 88-93. |

| [7] |

彭远春. 国外环境行为影响因素研究述评[J]. 中国人口· 资源与环境, 2013, 23(8): 140-145. |

| [8] |

杨成钢, 何兴邦. 环境改善需求、环境责任认知和公众环境行为[J]. 财经论丛, 2016(8): 96-104. DOI:10.3969/j.issn.1004-4892.2016.08.012 |

| [9] |

栗晓红. 社会人口特征与环境关心: 基于农村的数据[J]. 中国人口· 资源与环境, 2011, 21(12): 121-128. |

| [10] |

杨奎臣, 胡鹏辉. 社会公平感、主观幸福感与亲环境行为——基于CGSS2013的机制分析[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(2): 15-22. |

| [11] |

李路, 贺宇倩, 汤晓燕. 文化差异、方言特征与企业并购[J]. 财经研究, 2018, 44(6): 140-152. |

| [12] |

段成荣, 吕利丹, 王涵, 等. 从乡土中国到迁徙中国: 再论中国人口迁移转变[J]. 人口研究, 2020, 44(1): 19-25. |

| [13] |

翟学伟. 信任的本质及其文化[J]. 社会, 2014, 34(1): 1-26. |

| [14] |

张海钟, 姜永志, 赵文进, 等. 中国区域跨文化心理学理论探索与实证研究[J]. 心理科学进展, 2012, 20(8): 1229-1236. |

| [15] |

刘金凤, 魏后凯. 方言距离如何影响农民工的永久迁移意愿——基于社会融入的视角[J]. 中国农村观察, 2022(1): 34-52. |

| [16] |

PORTES R, REY H, OH Y. Information and capital flows: the determinants of transactions in financial assets[J]. European economic review, 2001, 45(4-6): 783-796. DOI:10.1016/S0014-2921(01)00138-6 |

| [17] |

石志恒, 晋荣荣, 慕宏杰, 等. 基于媒介教育功能视角下农民亲环境行为研究——环境知识、价值观的中介效应分析[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(10): 76-81. |

| [18] |

彭远春. 城市居民环境认知对环境行为的影响分析[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2015, 21(3): 168-174. |

| [19] |

王玉君, 韩冬临. 经济发展、环境污染与公众环保行为——基于中国CGSS2013数据的多层分析[J]. 中国人民大学学报, 2016, 30(2): 79-92. |

| [20] |

方芗, 周玉娇. 不同类型流动人口的环境友好行为差异——论生活方式的中介作用[J]. 资源科学, 2021, 43(11): 2303-2315. |

| [21] |

刘毓芸, 徐现祥, 肖泽凯. 劳动力跨方言流动的倒U型模式[J]. 经济研究, 2015, 50(10): 134-146, 162-162. |

| [22] |

吴小康, 于津平. 方言距离与城市间产业结构趋同[J]. 世界经济, 2021, 44(2): 126-150. |

| [23] |

王晓楠. "公" 与"私": 中国城市居民环境行为逻辑[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018(6): 141-150. |

| [24] |

BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. |

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16