《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出,深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,强化区域协同治理。在治理体系与治理能力向现代化迈进的过程中,环境治理的主要瓶颈由区域环境问题地方政府不作为嬗变为跨域环境问题府际合作难形成。面对行政权威高位推动带来的生态治理压力,地方政府的行为逻辑并没有从竞争转向合作,而是从“环境竞次”向“环境竞优”转变[1]。跨域生态问题具有复杂性、流动性和时滞性等特点[2],传统的跨域治理奉行科层体制下的分工模式,试图通过任务分解使各地政府在各自行政区划下进行单中心的“属地管理”,以提高治理效率。但跨域生态问题无界性和行政区划刚性之间的结构性张力撕裂了生态治理的整体性,导致该模式在运行中出现了各地政府“画地为牢”的实践悖论,使跨域生态治理频频浮现行动不协调、资源难整合和众智难汇聚等“碎片化”问题。习近平总书记在党的二十大报告中强调,要深入推进环境污染防治,健全现代环境治理体系。2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,要求“建设绿色智慧的数字生态文明,推动生态环境智慧治理,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系”。进入数字化时代,以大数据、5G、云计算、人工智能和区块链等为代表的数字技术已经渗透到社会的各个领域并迸发出强大动能。以整体性治理理论为指导,依靠数字技术实现跨域生态善治能否成为化解生态治理“碎片化”问题的一剂“良药”,这副“良药”又会如何“苦口”逐渐成为学界所关注的重点。

进入新时代,随着党和国家对生态环境的重视程度不断提高、公民的环保意识普遍觉醒和生态问题的整体性特征愈加明晰,学界关于跨域生态治理的相关研究也在持续深入并取得了丰富的研究成果。首先,一些学者从历史变迁的宏观维度出发,对改革开放以来地方从功利型到管制型再到合作型治理的施策逻辑转向进行了系统梳理[3],认为我国跨域生态治理模式整体沿袭从属地管理到协同治理的转型面向[4]。同时,注意到当前跨域生态治理正处于“应协同,要协同,而未真正协同”的转型瓶颈期[5],并基于治理要素的中观视角,围绕主体、对象、手段、目标分析了跨域治理中存在的理念认知碎片化[6]、治理责任碎片化[7]、信息共享机制碎片化[8]等问题。最后,从具体案例的微观维度出发,基于整体主义思维从培育信任基础上的长期合作理念[9]、制定合理协议明晰责任划分[10]、加强媒体监管和信息公开[11]等方面提出相应的弥合路径。

文献梳理发现,既有研究能够为本文提供有益借鉴,但仍存在诸多可优化的空间。第一,学界较多关注跨域生态治理的碎片化表征,而对其内在生成机理即传统跨域生态治理模式的限度缺乏深入审视。第二,学界能够较好认识到整体性治理理论对于解决跨域生态治理碎片化问题的适用性,但对整体性治理与跨域生态治理的耦合关系分析不足。第三,多数研究仅着眼于依托整体主义思维建构整体性治理机制,而忽视了整体性治理所强调的技术工具,难以与数字化时代的现实背景充分适配。基于此,本文从跨域生态治理的“碎片化”瓶颈出发,分析其症结所在并以整体性治理理论为“药引”,基于现实背景提出化解跨域生态治理难题的技术“药方”,以期为数字化时代的跨域生态治理提供有力指导。

2 “碎片化”瓶颈:传统跨域生态治理模式的限度审视 2.1 治理目标碎片化:府际利益失衡下的各谋其政环境治理的外部性和公共性决定着政府是生态治理的主体责任人。因此,面对跨域生态问题的复杂性特点,府际间的合作深度自然成为影响治理成效的关键变量。然而,在当前跨域生态治理实践中,由于府际间尚未普遍建立稳固、公平的经济利益和政治利益纽带,致使跨域各政府共同决策意愿不强[12],多数情况下仍以属地利益最大化的“经济人”角色来制定治理目标[13]。这种各谋其政的治理格局虽能压实区域生态治理的“属地”责任,但未能压实跨域生态治理的“属事”责任,难以凝聚共治合力。

从区域发展的经济视角来看,各地虽然在地理区位和资源禀赋的影响下拥有不同的治理优势和治理责任,但并不代表着区域会因此而扬长避短。面对跨域生态治理高昂的治理支出和机会成本,地方在利益权衡后,可能选择“壮士断腕”,以牺牲环境和放弃环境治理优势的方式来谋求本地经济发展。生态补偿看似是这一问题的“解题之匙”,但在实践中也存在诸多问题。第一,资金不足且主体单一。当前补偿来源主要依靠上级财政的转移支付和专项资金,受益区对保护区的横向补偿机制不健全,企业、个体的生态补偿责任承担不足,难以补足生态治理所需的资金缺口。第二,核算机制不健全。对地方财政而言,补偿主要针对治理支出,对地方因环境保护而付出的机会成本鲜有涉及;对保护区居民而言,农民通过植树造林、涵养水源获得的公益性收入远低于砍树伐林、竭泽而渔产生的经济价值,“靠山吃山,靠水吃水”向“靠山养山,靠水养水”的转变难以实现。

从官员晋升的政治视角来看,制度规则引导个体行为[14],以政绩考核为主的激励机制仍是官员执政理念的“风向标”[15]。自党的十八大以来,政绩考核中生态指标的权重不断提升①,“一票否决”等制度创新也强化了官员的生态保护意识。但经济发展仍然是政绩考核的“主旋律”,实证研究证明财政压力的增大会抑制环境治理领域晋升激励作用的有效发挥[16],从而使官员工作重心再度由“生态治理与经济发展并重”向“以经济发展为中心”回归。政绩考核中经济指标对生态指标的挤压,再加之跨域生态治理的外部性、流动性和高成本等特点,致使发展水平较低的区域对环境则采取重“显绩”轻“潜绩”的治理策略[17]。压力型体制的政绩考核下,单纯依靠环保口号的呼吁使生态功能区官员牺牲本域经济发展机会换取他域官员晋升资本的行为不可为长久之计,且谋求经济发展并不单纯是地方官员的自利行为,也可能是当地的民意所指。在本着“对上负责”和“对下担当”的基础上,地方采取“重发展,轻环境”的治理策略也实属无奈之举。

① 2013年12月6日,中共中央组织部颁布了《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》。2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《生态文明建设目标评价考核办法》,明确规定对省级党政主体进行生态文明建设目标评价考核,考核中不断提高生态指标的权重。

2.2 治理资源碎片化:“技”“智”缺位下的整合失力数字技术的进步不断推进生态治理变革,形塑新的生态治理模式[18]。“数字+ 生态治理”的创新实践正在各地展开,如长江的生态云平台以一网统览、智能派单、自动巡检等功能守护着长江流域湖北段的生态安全。但当前的数字治理平台多未突破省域边界,在面临跨域污染时难免显得捉襟见肘,无法明晰并统合各区域的治理资源。

从资源共享的角度来看,跨域生态数字治理平台缺失致使各地间的信息标准不统一、信息内容不一致、信息传递不通畅,进而影响资源互通和业务互助,造成资源“碎片化”分布。第一,信息标准不统一。各区域的治理重点、治理能力不同,相应地就会产生采样对象、采样标准、采样设备和评价体系的差异,看似能够对某一问题获得更全面的认识,实则增加信息互通的“繁度”。第二,信息内容不一致。环境污染的延时性和流动性,使得两个区域之间针对同一问题可能得出截然相反的“镜像信息①”,影响信息流通的“信度”。镜像信息真实性和颠倒性兼具,不仅会干扰各域的治理行为,也可能引发区域间的互相猜忌,破坏区域关系。第三,信息传递不通畅。各地可能因“家丑不可外扬”、政企同流合“污”等原因主动打造区域间的信息壁垒,影响信息传递的“畅度”。而数字平台可以通过对各地环境监测设备收集的信息进行实时汇总,来实现信息的“强制互通”。当前,跨域生态数字治理平台的缺失导致信息互通的“信度”“畅度”不足而“繁度”有余,使得跨域生态善治丧失实施基础,成为空中楼阁。

① 如下游的污染可能是由于上游企业在之前的某一时间偷排污水所致,上游部门接到信息后进行取样,检测发现本流域水质合格且企业污水排放达标,认为下游信息有误,甚至可能怀疑下游企业自排污水嫁祸于人。

从跨域生态治理机构决策能力和施策权威的角度看,以大数据、人工智能等数字技术为支撑辅助决策可以扩充机构的决策依据,提高决策科学化水平实现数字赋能。同时,数字化时代技术嵌入本身就具有权威伴生的特质,使得技术赋权得以实现。然而,从当前治理实践来看,“智”“治”融合不足致使跨域生态治理机构“权能双馈”,难逃“悬浮化”的困境。第一,决策依据缺“智”。区域间信息壁垒、信息噪声的存在,加之大数据应用的缺位使得跨域机构的决策缺乏客观数据支撑,依靠片面数据所做出的决策必然缺乏实际性和合理性,难以得到执行部门的有效落实。第二是决策方式缺“智”。由于决策机构的“纸上谈兵”在各种场域的治理实践中屡见不鲜,整个社会浮现出“信技不信人”的风气。因此,在人的主观性无法避免的客观事实下,融智于治成为提高决策信服度和执行力的锦囊妙计。而当前跨域生态治理“人治”色彩浓厚,当行动方案触犯本地利益时,地方自然会采取“策略行动”,以形式主义来应付机构的“拍脑袋”决策。第三,决策监督缺“智”。依托数字技术可以对各执行部门的治理行为进行实时追踪,保障方案的落实,避免机会主义和区域保护主义行为出现,而当前跨域治理机构执法权缺失且督察依赖人力进行“肉眼巡检”,难以甄别地方的投机行为。

2.3 治理主体碎片化:能力动力双匮下的参与缺失约翰·克莱顿·托马斯认为公民参与具有提高决策质量、增强决策执行力、弥补政府公共服务供给不足和加强公众对政府行为的理解四方面好处[19]。同时,公民、企业与生态问题的利益相关性和政府单中心治理的局限性使得跨域生态治理中的多元参与既为理论可行又是现实所需。然而,各主体的参与冷漠并未随着环保意识的普遍觉醒而彻底扭转,参与能力的匮乏和参与动力的受挫导致当前各主体面对环境问题时多采取观望态度,对生态环境治理的高关注度与低参与度并存,治理主体碎片化问题依然顽固。

从参与能力的角度分析,社会公众的参与冷漠并非无本之木,其原因在于信息虚置引发的能力不足。Arthur P. J. Mol指出环境信息是改变个人环境态度的关键,而态度被认为是行为改变的基础[20]。政府作为信息公开的首要责任主体,分析认为其在信息公开工作上主要有以下三点不足。第一,信息公开“唯上不唯下”。个别官员“全能型政府”的观念仍未扭转,轻视环境治理中多元参与的作用,对待信息公开的态度不积极,认为满足上级要求即可,在公开内容上看似琳琅满目,实则“不接地气”,“给领导看”有余而“供群众用”不足。第二,“片面真相”问题仍存。线上公开的信息确为事实且一片欣欣向荣,对于污染超标企业也附有相应的整治结果,但存在“选择性公开②”现象。第三,传播手段单一。当前各地环境信息公开主要通过生态环境部门官网,而通过该渠道获取信息并非公众的日常行为,再加之官网信息的高繁杂度,使得公众很难捕获到与自己有关的信息。此外,部分企业与社会组织在信息公开上“主动缺位”,缺乏对自身责任定位的清晰认识,将政府的主体责任视为全部责任,进一步压缩了公众收集环境信息的渠道。

② 选择性公开此处指代相关部门只公布某些正向的环境执法信息,而虚报、瞒报环境违法信息,以此来帮助企业逃避监管的行为。

从参与动力的角度分析,部分政府、企业、社会组织对公众参与行为、参与意愿的回应不足打击了社会公众的参与动力,致使跨域生态治理“难聚众智”。第一,地方政府和跨域机构缺乏对民众发声行为的回应。当前跨域机构缺乏接诉能力,如黄河流域局作为跨域环境治理统筹机构,缺乏举报栏目的设立,提示民众通过“ 12369”进行举报。而“ 12369”默认为辖区接诉,当辖区内存在政企合谋时,民众的投诉往往“层层落空”,甚至可能遭受打击报复;当反映的问题是由他域污染所造成时,辖区部门通常难以解决或直接以不在受理范围为由进行推诿。第二,企业和社会组织缺乏对民众发力意愿的回应。公众力量的强大和非专业性并存意味着需要组织和机构来引导公众正向参与、有序参与。然而,当前企业与社会组织未能广泛宣传环保知识和正确的环保举措,使得公众依靠自己仅有的认知和观念来参与环境治理,从而诱发了“放生”矿泉水之类的怪诞行为。同时,企业与社会组织也未能积极地举办一些环保活动将公众有效组织起来,通过组织化的方式收集民众诉求、传递政府政策,发挥上传下达功能,实现矛盾的基层化解,避免群体性事件的出现。

3 整体性治理:数字化时代跨域生态治理的基本面向 3.1 整体性治理的理论意涵20世纪70年代末开始,席卷世界的新公共管理运动通过分权式管理、注入企业管理方法和绩效理念,使政府摆脱了效率低下的难题,而随着时间的推移,新公共管理改革所造成的“碎片化”问题也逐步显现[21]。20世纪90年代末,以佩里·希克斯为代表的学者开始对新公共管理运动的弊端进行批判,认为新公共管理会强化政府管理“碎片化”问题,造成部门间相互转嫁问题和成本、机构间项目冲突、重复建设浪费资源等一系列问题[22],并提出了整体性治理的概念来回应管理的碎片化。整体性治理的核心思想在于借助信息技术的发展,立足于整体主义思维方式,通过网络治理结构培育和落实协调、整合以及信任机制,充分发挥多元化、异质化的公共管理主体的专有资源和比较优势所形成的强大合力,从而更快、更好、成本更低地为公众提供满足其需要的无缝隙的公共产品和服务[23]。

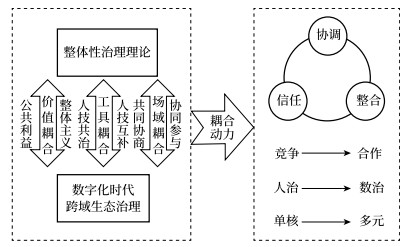

3.2 价值、工具与场域:整体性治理在跨域生态治理中的耦合性分析5G、大数据、物联网、人工智能等数字技术的发展夯实了整体性治理的运行基础。数字化时代思考如何依托整体性治理理论“缝合”跨域生态治理的“碎片化”问题具有重要意义,研究发现整体性治理与数字化时代跨域生态治理之间存在着价值、工具、场域的三重耦合(图 1)。

|

图 1 整体性治理与数字化时代跨域生态治理耦合关系分析 |

整体性治理的公共利益导向与数字化时代跨域生态治理理念相契合。面对跨域环境问题整体性、系统性、复杂性等特点,传统生态治理模式难以逃脱“碎片化”的陷阱,而数字化时代跨域生态治理借技术之“能”通过优化政绩考核和生态补偿体系落实协调机制,推动府际间、区域间形成以公共利益为导向的价值共识,打破过去不良博弈的困境,以整体主义思维去思考跨域环境问题的解决方式。数字化时代跨域生态治理并不是将治理任务按“ 2-1=1”的逻辑进行简单分解,使地方各自为政,而是在大数据和智能算法的支撑下进行科学决策,按照整体主义思维落实整合机制,结合各地实际以公共利益最大化为导向,围绕各地治理资源、治理优势统筹分配任务,形成“ 1+1>2”的治理成效。此外,数字化时代跨域生态治理不是单纯强调整体性的公共利益而忽视局部利益,而是在治理过程中通过合理的利益安排推动府际间的信任合作,使各区域政府利益共享、责任共担,实现整体效果“大于2”的同时,保证各地原有的“ 1”不会有所缩减,实现治理有效的可持续性。由此,数字化时代跨域生态治理通过数字技术赋能落实协调、整合和信任机制,形成以公共利益为导向的跨域统筹,推动府际关系、区域关系由无序竞争向有序合作转变,实现跨域生态治理“碎片化”问题的弥合解决。

3.2.2 工具耦合:前沿技术为桥梁,变“人治”为“数治”整体性治理于信息社会的时代背景下所强调的信息技术与数字化时代跨域生态治理所强调的数字技术虽有不同,但更有联系,都是各个时期服务于治理的先进技术工具且数字技术本身就是在信息技术基础上的延伸与升级。在治理场域中,信息技术更加强调对现象、事物的数据化转化,增强其可视性、客观性,从而更好地辅助治理,“人治为主,数据为辅”是信息化时代的治理格局。数字技术则更加强调对数据的加工运用,数据不再是人的“傀儡”,而是开始发挥“主体性”,“数治为主,人治为补”成为数字化时代治理的转型面向。因此,可以说数字技术是在信息技术基础上的再发展,尼葛洛庞帝也将数字化时代称为后信息时代[24]。由“人治”到“数治”,信息技术向数字技术的跃迁推动着整体性治理理论于跨域生态治理中焕发新生。一方面,数字技术能够通过构建网络通路打破屏障壁垒,跨时空汇集海量信息,精准把握各区域、各部门、各主体的治理情况和治理优势,对跨域生态环境进行整体性画像,进而合理安排治理行为,实现跨域生态治理“碎片化”资源的有效整合和科学配置。另一方面,数字技术能够通过对环境数据进行深度学习、加工和利用,形成常态化环境问题自主响应机制和特殊化环境问题辅助决策机制,以“数治”缓解“人治”压力,以“人治”弥补“数治”不足,人技互补实现对跨域生态问题的智能化解决。

3.2.3 场域耦合:共同发声为光景,变单核为多元整体性治理强调以公民需求为导向,通过多元主体共同参与、共同发声打通整体性、复杂性问题治理的“毛细血管”,为公众提供“无缝隙的”公共服务,这一点与数字化时代跨域生态治理的现实需要相适配。在传统环境问题治理模式中,政府往往试图以有限能力担当“无限政府”,在环境问题上包揽较多,缺乏对社会参与的足够重视,致使政府在面对复杂、跨域的环境问题时显得应接不暇。同时,压力型体制下[25],政府“达标唯上”的行动逻辑与民众“见效为民”的治理需求间频发“脱轨”问题,致使环境治理表层化、形式化问题严峻。跳出传统治理的窠臼,实现跨域生态问题的多元共治成为治理变革的主要趋向。进入数字化时代,数字技术的进步和发展为多元共治夯实了实践基础。一方面,以跨域数字治理平台为载体,推动多元主体线上信息共享;以新型数字媒体为纽带,实现信息的精准传递,由此打通信息上传下达渠道,形塑治理资源富足的多元共治格局,引导各主体合理获取、科学使用信息资源,实现信息增值。另一方面,通过“互联网+ 环保”建立透明化的诉求回应机制和趣味化的多元参与机制,密化、蜜化政企民间的关系纽带,进而实现对多元主体的参与行为有序引导。数字化时代跨域生态治理依托数字技术,打造多元主体平等发声、共同协商、协同参与的治理场域,实现政府行动与民众需求的“重嵌”和政府与社会力量的互补,凝聚处理环境问题的“众智”。

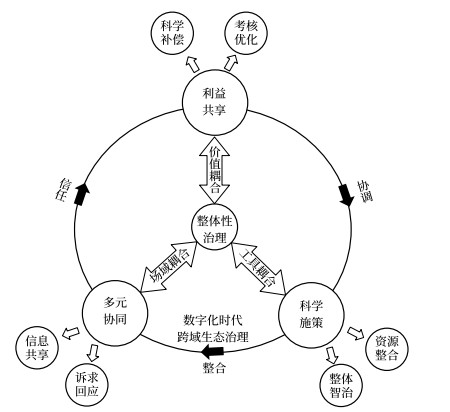

4 技术赋能:数字化时代跨域生态整体性治理的实践机制数字化时代,技术的革新形塑新的治理模式,也创造了目标达成的技术手段。通过数字技术建构利益共享、科学施策、多元协同机制(图 2),能够有效呼应整体性治理的协调、整合、信任机制,破解跨域生态治理的“碎片化”难题。

|

图 2 数字化时代跨域生态治理运作机制 |

跨域生态整体性治理致力于借助协调机制缓解行动者之间的冲突关系,通过共同目标的强化塑造,增强整体性治理中网络结构的凝聚力[23],使各个行动者能够自愿、有效落实以公共利益为导向的系统分工。而协调机制能否有效发挥,其关键在于如何协调行动者之间的利益关系。数字技术能够通过完善生态补偿和助力考核优化,建立稳固、公平的利益共享机制,进而赋能跨域生态整体性治理的实现和碎片化的整合。

4.1.1 科学化补偿弱化区域间经济竞争在补偿成本核算方面,引入市场机制并通过数字技术精准计算区域环境治理的机会成本,以此指导生态补偿资金的设置,解决“饿着肚子守护绿水青山”的问题。在补偿方式完善方面,以数字技术推动横向支付机制的建立。通过数字技术进行数据分析和智能测算,实现对环境治理隐性效益的显性测量,明晰各区域、各主体的受益情况,并按照“谁受益谁补偿”的原则,建立起受益区政企民对保护区政企民的横向支付机制,通过数字技术实现对责任主体及其担责程度的明确,在保护区机会成本这一“压力”不变的情况下,增加责任主体来扩大“受力面积”,从而降低对中央财政的“压强”,解决过去生态补偿资金不足和主体单一的问题。此外,应积极探索利用数字技术创新生态补偿方式。鼓励经济发展区通过开发智能化、数字化的生态文旅平台、生态产品信息平台和交易平台,帮助功能区生态产品价值变现,既增加功能区的“造血”能力,也缓解发展区的“供血”压力。

4.1.2 差异化考核弱化府际间政绩博弈在考核指标设置方面,应通过人工智能和大数据分析,基于公共利益最大化的导向,科学研判区域的发展责任与发展方向,并以此为依据,调整区域经济增长、环境保护、民生保障等指标的权重分配,为各地方官员量身定制考核标准,推动生态功能区重保护,引导官员依据地方优势合理追求政绩,形塑府际自主合作的“政治纽带”。在考核方式选择上,应依托数字技术辅助建立纵向为主的政绩考核机制。要充分考虑跨域环境治理的长期性和流动性,通过数字技术预估本域治理行为的长期收益并将本域治理行为产生的他域收益也计算在内,实现对官员环境治理“潜绩”的测量,以“显绩”和“潜绩”之和与其上一任期作对比,对官员政绩进行纵向评价,消减横向府际间的竞争博弈,推动合作达成。此外,上述诸种考核变革之初势必会引起社会的广泛关注,因此应进一步提高政绩考核的客观性和可信度,通过数字技术对官员相关工作的态度、难度、速度、效度、满意度进行量化分析,并将考核结果和考核依据进行公开,接受社会监督。

4.2 数字化时代跨域生态整体性治理的科学施策机制跨域生态整体性治理致力于借助整合机制,整合治理层级、治理功能、公私部门,为公众提供个性化的、无缝隙的公共服务,从而达致整体性治理的最高水平。而整合机制能否有效发挥,取决于资源能否有效互通共享,并在合理的统筹下释放合力。数字技术能够通过搭建载体平台有效贯通部门间、层级间、公私间的信息壁垒和资源屏障,并通过数字赋能和数字赋权进行整体智治,帮助跨域管理机构科学整合跨域资源服务于整体性决策,助力跨域生态善治的实现。

4.2.1 数治平台助力资源高效整合第一,借助跨域生态治理平台打通信息壁垒。建立区域间统一的信息收集标准,对于部分缺乏能力按标准实施检测行为的地方,通过平台预设算法对其所采数据进行标准化处理,降低信息互通的“繁度”。同时,将各地监测设备与跨域平台直接联网,借技术的刚性强制力保证环境监测信息实时上传云端,实现数据传输方式的扁平化转型,避免信息失真和信息失速,保障信息传递的“信度”和“畅度”[26]。第二,借助跨域生态治理平台打破资源屏障。通过平台准确把握各地的治理资源、治理优势,在治理需求出现时能够通过平台直接向地方派发协作任务,以指令形式推动区域合作并通过操作留痕保障落实,实现资源的整合利用。此外,要正确认识数字技术“刚性”与“理性”的优势和风险,合理适度应用技术。在信息收集方面,要坚持有所为而有所不为,确定好信息收集的边界,避免对个人隐私一类与环境无关信息的收集。在资源调用方面,要在追求整体利益的同时,保证局部发展,不能一味地以实现公共利益最大化为由,要求某一地区始终承担“牺牲”角色。

4.2.2 整体智治赋权赋能机构统筹第一,数字技术赋能跨域生态治理机构。跨域机构以往多是依据时下信息和官员的主观判断进行决策,使得治理效果“表面化”问题频现,而借助数字技术,可以获取海量信息,对污染发生的全过程进行情景复原,帮助决策者更为整体性地认识问题。同时,借助智能算法及其强大算力,可以结合实际情况生成多种方案,在现实环境的“数字孪生体”上模拟方案实施,辅助官员进行科学决策。此外,受人力限制,过去跨域机构的主要职责是统筹指导区域间的治理行为,对区域内生态领域的细微违法行为难以做到有效监督,而以“技术巡查”代替“肉眼巡检”,使跨域机构在管理上拥有“末梢治理”能力,实现精细化治理。第二,数字技术赋权跨域生态治理机构。机构官员通过数字技术辅助决策,以技术理性限制自身主观性的发挥,使决策的合理性、科学性显著提高。同时,主体决策的依据、过程和预期效果在平台公开,供各区域执行主体审视监督。通过提高决策的科学性、合理性、透明性,使各区域愿意信服统筹机构的决策安排。此外,依托数字技术可以实时监督各地治理行为,当地方未按统筹机构的决策部署落实工作时,能直接向其上级部门反映问题。由此,数字技术通过助力机构树立威信和助推机构决策落实双向推动,实现对跨域生态治理机构的技术赋权。

4.3 数字化时代跨域生态整体性治理的多元协同机制跨域生态治理的复杂性决定了多元参与的必要性,而信任则是主体间共同参与、相互合作的基础和前提,也是公私部门间沟通的桥梁[27],高度分化的社会比简单社会需要更多的信任使其复杂性简化[28]。整体性治理过程中,信任机制的稳定性会直接影响协调和整合机制的运行进而影响治理成效。数字技术能够通过有效落实信息共享和诉求回应,强化政社间的信任机制,形塑跨域生态整体性治理的多元协同格局。

4.3.1 信息共享强化主体参与能力信息作为各主体参与的核心资源,其数量多寡直接影响着多元协同的成效。当前环保信息传递呈现“束”字型结构(图 3),即较多的信息集中于政府内部,信息传递向度以府际间纵向一“竖”为主,府际间横向信息传递的一“横”不足,向企业、社会组织传递的一“撇”和向社会公众传递的一“捺”更是浅尝辄止。除了依托跨域生态数字治理平台打通纵横渠道以外,政府从“自娱自乐”的“避责式”信息公开逐步向公众需求本位的信息公共服务转变[29],打通信息传递的一“撇”、一“捺”,成为解构“束”字结构的关键。第一,政府官员要主动变更观念,正确认识政府能力的有限性,通过大数据、人工智能等数字技术准确获取、预测社会中的环境信息需求,以社会需求为导向,调整信息公开内容,以切实有用、利益相关的信息来调动多元主体参与,实现信息增值。第二,依托数字治理平台建立信息公开公众评价机制,使民众能在线上对信息的真实性、可用性、及时性进行打分并给予意见,形成一种自下而上的考评机制,避免政府信息“唯上式”公开。第三,政府要利用好微博、抖音、快手等软件的算法推送机制,将关系民众切身利益的信息进行精准传递,实现“信息找人”。第四,在数字治理平台上为政企民设置互动空间。鼓励企业在平台上主动公开生产排污情况,支持专业性社会组织针对民众关注度较高的环境问题展开测评。由此,打造政府主动释放信息,多主体传播和共享信息的格局,形塑多元协同的参与基础。

|

图 3 环境信息共享的“束”字形结构 |

回应性越大,善治的程度也就越高[30]。增强政府、企业、社会组织对公众的诉求回应能力是实现跨域生态整体性治理的必要条件。第一,建立“群众吹哨—机构响应—部门报道”的诉求回应机制。跨域生态治理机构应完善举报功能,线上、线下双渠道接受民众诉求,对发声者信息作匿名化处理后再将诉求内容传递给对应辖区核查,避免本域藏诉和他域拒诉等现象。同时,将诉求内容和处理过程、处理结果在网络上及时公开,接受民众监督。第二,政府依托数治平台,打造数字积分管理模式。公众可以通过浏览环保科普文章、参与环保志愿服务、“随手拍+ 随时传”周边污染实况图等方式获取环保积分并兑换实物奖励,从而实现对公众参与诉求的有效回应和参与行为的有序引导。第三,通过平台程序设定,定期收集政府对民众诉求回应度和民众对政府回应满意度,建立政府回应力测算机制,并将测算结果纳入考核体系。第四,企业与社会组织也要主动承担环保责任。企业可以学习“蚂蚁森林”项目,开发“ AR/VR+ 环保”的技术化宣传模式,通过数字技术实现交互式体验,将环保行为和污染行为的“滞后模糊化”影响进行“具象即视化”表达,传播科学的环保知识;社会组织可以通过小程序和QQ频道等数字应用发布环保志愿活动,同时在应用平台上与民众建立沟通渠道和信任关系,及时了解民众关切的内容。对于民众意见强烈的事件,帮助建立政府与民众之间的对话渠道,及时化解问题[31]。

| [1] |

崔晶. 地方政府跨域环境治理中的"竞优"与"协作"——以H钢铁公司搬迁为例[J]. 行政论坛, 2021, 28(5): 58-64. |

| [2] |

马捷, 锁利铭. 城市间环境治理合作: 行动、网络及其演变——基于长三角30个城市的府际协议数据分析[J]. 中国行政管理, 2019(9): 41-49. |

| [3] |

郝就笑, 孙瑜晨. 走向智慧型治理: 环境治理模式的变迁研究[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2019, 18(5): 67-78. |

| [4] |

田玉麒, 陈果. 跨域生态环境协同治理: 何以可能与何以可为[J]. 上海行政学院学报, 2020, 21(2): 95-102. |

| [5] |

肖攀, 苏静, 董树军. 跨域生态环境协同治理现状及应对路径研究[J]. 湖南社会科学, 2021(5): 92-99. |

| [6] |

金太军, 唐玉青. 区域生态府际合作治理困境及其消解[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2011(5): 17-22. |

| [7] |

李胜, 卢俊. 从"碎片化"困境看跨域性突发环境事件治理的目标取向[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 191-195, 240-240. |

| [8] |

张江海. 整体性治理理论视域下海洋生态环境治理体制优化研究[J]. 中共福建省委党校学报, 2016(2): 58-64. |

| [9] |

韩兆柱. 京津冀生态治理的府际合作路径研究——以网络化治理为视角[J]. 人民论坛·学术前沿, 2018(18): 75-85. |

| [10] |

COOK C. Governing jurisdictional fragmentation: Tracing patterns of water governance in Ontario, Canada[J]. Geoforum, 2014, 56: 192-200. DOI:10.1016/j.geoforum.2014.07.012 |

| [11] |

LI H C. Smog and air pollution: journalistic criticism and environmental accountability in China[J]. Journal of rural studies, 2022, 92: 510-518. DOI:10.1016/j.jrurstud.2019.10.024 |

| [12] |

刘智勇, 贾先文, 潘梦启. 省际跨域生态环境协同治理实践及路径研究[J]. 东岳论丛, 2022, 43(11): 184-190. |

| [13] |

王树文, 周轩宇, 王文颖. 跨域生态治理模式: 一个纵-横双向权力关系视角——以赤水河流域治理为例[J]. 农林经济管理学报, 2022, 21(4): 433-441. |

| [14] |

BOZEMAN B, RAINEY H G. Organizational rules and the "bureaucratic personality"[J]. American journal of political science, 1998, 42(1): 163-189. DOI:10.2307/2991751 |

| [15] |

段哲哲, 陈家喜. 新时代地方干部担当作为激励机制分析[J]. 政治学研究, 2021(1): 139-150. |

| [16] |

吴建祖, 王碧莹. 政绩考核与环境治理效率——基于政绩考核新规的准实验研究[J]. 公共管理评论, 2023, 5(2): 117-137. |

| [17] |

陈朋. "显绩"与"潜绩"失衡的原因及表现[J]. 人民论坛, 2021(9): 19-23. |

| [18] |

顾金喜. 生态治理数字化转型的理论逻辑与现实路径[J]. 治理研究, 2020, 36(3): 33-41. DOI:10.3969/j.issn.1007-9092.2020.03.005 |

| [19] |

约翰·克莱顿·托马斯. 公共决策中的公民参与[M]. 孙柏瑛译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014: 140-140.

|

| [20] |

MOL A P J. Environmental Reform in the Information Age: The Contours of Informational Governance[M]. New York: Cambridge University Press, 2008: 8-8.

|

| [21] |

竺乾威. 从新公共管理到整体性治理[J]. 中国行政管理, 2008(10): 52-58. |

| [22] |

LEAT D, SELTZER K, STOKER G. Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda[M]. New York: Palgrave, 2002: 37-37.

|

| [23] |

胡象明, 唐波勇. 整体性治理: 公共管理的新范式[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2010, 49(1): 11-15. |

| [24] |

尼古拉·尼葛洛庞蒂. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕译. 海口: 海南出版社, 1997: 191-200.

|

| [25] |

荣敬本. "压力型体制"研究的回顾[J]. 经济社会体制比较, 2013(6): 1-3. |

| [26] |

郭少青. 大数据时代的"环境智理"[J]. 电子政务, 2017(10): 46-53. |

| [27] |

伍先斌, 张安南, 胡森辉. 整体性治理视域下数字赋能水域生态治理——基于河长制的实践路径[J]. 行政管理改革, 2023, 3(3): 33-40. |

| [28] |

尼克拉斯·卢曼. 信任: 一个社会复杂性的简化机制[M]. 瞿铁鹏, 李强译. 上海: 上海人民出版社, 2005: 85-112.

|

| [29] |

傅毅明. 大数据时代的环境信息治理变革——从信息公开到公共服务[J]. 中国环境管理, 2016, 8(4): 48-51. |

| [30] |

俞可平. 全球化: 全球治理[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 12-12.

|

| [31] |

吴静. 环保社会组织依法参与生物多样性保护的困难检视与路径优化[J]. 中国环境管理, 2021, 13(4): 42-50. |

2024, Vol. 16

2024, Vol. 16