2. 南京大学商学院, 南京 210093

2. School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China

中国过去40余年的快速发展带来了举世瞩目的经济增长,但粗放型发展模式不可避免地导致环境质量下降。环境质量下降会给人们身体健康和日常生活带来极大的危害,人类70% 的疾病和40% 的死亡与环境质量问题有关;社会福利下降,经济损失约占国内生产总值(GDP)的8%~ 15%[1]。我国政府逐渐认识到环境质量改善的重要性,出台了一系列规制政策。目前,已形成36部专门法律、150多项行政法规、250多项部门规章、50多项司法解释和司法政策文件、2200多项环境标准的规模体系[2]。随着法律规制的完善,环境质量改善工作取得了一定的成效,环境质量得到显著改善。学者们也从各自的角度,对环境质量进行了较为深入的探讨,有关环境质量的研究从环境规制、经济增长、公众参与、社会规范、政府竞争及财税政策等不同角度进行了探讨。然而,由于我国尚处于转型发展期,环境质量改善压力依然巨大:CO2排放量全球排名第一,SO2排放量排名第二;2020年,我国40.1% 的城市存在空气质量超标问题[3]。为了建设天蓝、地绿、水清的美丽中国,环境质量改善需要走绿色发展的根本防控之路。

随着第四次工业革命的发展和数字技术与实体经济的深度融合,经济社会向网络化、数字化、智能化方向发展,逐渐形成了数字经济新形态[4]。数字经济是以数字知识和信息为生产要素、以信息网络为载体、以数字技术为效率提升和经济结构优化推动力的新经济形态。我国政府高度重视数字经济发展:2020年4月,中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确提出培育数字经济。《中国数字经济白皮书(2021年)》显示,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP的38.6%。显然,数字经济已成为我国经济增长的核心增长极之一,在我国经济中发挥突出作用。学者们研究发现,数字经济推动新技术、新业态、新模式的不断涌现,以数据要素激励资金、技术、劳动力等生产要素在产业间的流动并改变其配置状态,不仅有助于缓解市场扭曲、提升经济效率及优化产业结构,也可以促进绿色技术创新、提升绿色全要素生产率及降低能源强度[5, 6]。显然,数字经济有望成为促进生态文明建设与寻找经济发展新动能的重要选择。然而,关于数字经济发展与区域环境质量关系的研究尚比较缺乏,有必要进行较为系统的研究。

那么,数字经济是否能够促进环境质量改善呢?若能改善,是否存在异质性?作用机制是怎样的?是否存在着一些因素显著影响两者之间的关系?基于此,本文以2011—2019年我国31个省份的面板数据,探究数字经济对区域环境质量的影响,进行基准回归分析、内生性检验和稳健性检验、异质性检验、传导机制检验以及进一步政府竞争、制度环境的调节作用检验,以期为数字经济发展、区域环境质量改善提供启示。本文可能的边际贡献主要体现在:①较为系统地检验了数字经济对区域环境质量的改善作用,丰富了关于区域环境质量影响因素的研究;②识别并检验数字经济改善环境质量的作用机制,完善了数字经济与区域环境质量之间的因果链条;③从情境性因素的视角,揭示在什么样的政府竞争、制度环境下数字经济发展更能改善环境质量。

1 文献回顾与研究假设 1.1 数字经济发展对区域环境质量的影响数字经济自身具有环境友好的特点,对环境的负面影响较小。数字技术的深入应用能够促进产业向数字化转型,不仅可以提高产业的附加值,而且有助于实现节能减排,实现绿色发展[7]。以能源为例,其生产过程的数字化和管理信息系统的优化有利于能源的生产、销售和使用,提高能源利用率,进而优化能源消费结构,在一定程度上改善了环境质量[8]。作为环境治理的重要主体,企业可以借助数字化转型整合运营中的信息,缓解信息不对称问题,从而提高生产效率,减少资源浪费[9]。就政府环境监管而言,数字经济不仅为环境监管提供了技术支持,也为环境监管的优化提供了契机;可以对环境数据资源进行实时动态监测,提高对污染源的预警和感知能力,增强政府环境监管能力,改善环境质量[10]。数字技术推动政府与公众互动机制的创新,使公众能够在线监督,及时反映环境污染问题,有助于环境治理多行动主体的协同,改善环境质量。基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:数字经济对区域环境质量具有改善作用。

1.2 数字经济发展对区域环境质量的作用机制由于环境变化可分为规模、结构及技术三种效应[11],而数字经济对规模、结构及技术具有显著影响,因此,本文选择从规模效应、结构效应及技术效应三个角度分析数字经济对环区域环境质量的作用机制。

数字经济的规模效应是指数字经济的发展,推动经济规模扩张,对环境质量形成的作用。数字经济不仅可以使融资更加容易,缓解企业收入预算的约束,还可以提高消费者支付的便利性,刺激消费者需求,从而缩小地区差距,促进经济高质量增长[12]。以数字金融为例,数字金融可以更方便地收集闲散资金,将“零钱”转换为存款、金融产品等,增加资本流动,为经济发展提供支持;有助于解决金融服务供给中的市场分割问题,缓解“金融排斥”,改善金融资源配置,实现持续的经济规模扩张。经济规模扩张具体体现在:在供应侧,数字经济可以带来效率提高、成本降低、分工更加合理及规模经济等,从而减少能源消耗和减轻环境污染[13];在需求端,越来越多的消费者倾向于绿色消费,选择环境质量更高的产品,推动新技术、新工艺的投入,促进绿色产品的生产,减少环境污染[14]。

数字经济的结构效应是指数字经济的发展,使得产业结构优化对环境质量形成的作用。数字经济主要是通过数字产业化和产业数字化形成新产业,促进消费升级,实现产业结构优化,使其更加合理化、高级化[15]。数字经济促进了产业结构合理化:数字经济有助于提高信息获得的效率,缓解市场参与者之间的信息不对称,并纠正可能的要素错配;加大市场竞争力度,促进资源要素合理流动,优化资源配置,优化产业结构;打破交易的时间和空间限制,推动生产要素在区域间流动,使资源配置范围更加广泛,促使资源流向生产率较高的产业[16]。数字经济促进产业结构高级化:数字经济发展意味着产业结构从劳动密集型和资本密集型产业向数字产业倾斜;打破产业界限,促进产业融合,催生新产业、新业态。显然,产业结构优化提升资源效率,有利于减少资源浪费和改善环境质量;使低污染、低排放的数字化产业所占比例的增加,有助于减少环境污染[17]。

数字经济的技术效应是指数字经济的发展,促进绿色技术创新,对环境质量形成的作用。数字化企业本身的知识密集度较高,拥有丰富创新资源,创新活动较为频繁,更容易进行绿色技术创新[18]。数字经济为提升资源配置效率、支持绿色技术创新提供了方案:①搜索、汇总和分析绿色产品、绿色消费等信息,对绿色创新做出更准确的判断,实现有效的绿色技术研发决策;②判断盈利空间、研发风险及市场前景等,拓宽融资渠道,缓解资源错配,进而实现绿色技术创新[19]。在绿色技术创新下,可以出现更多的绿色产品,加快低能耗、低污染、高效率产业的形成和发展;为传统产业的绿色转型提供条件,提高绿色产业比重,进而改善环境质量[20]。显然,绿色技术创新水平的提升,实现从源头上改善环境质量。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2:经济规模扩张、产业结构优化及绿色技术创新在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥中介作用。

1.3 政府竞争的调节作用环境质量改善需要树立全局观、系统观和长远观:只有不断完善地方政府间的协同治理机制,才能取得更有效的环境质量改善效果。然而,在财政分权下,经济激励、政绩考核使得政府竞争更加激烈。部分地方政府为获取资源、增加财政收入,会选择降低对企业环保方面的要求,这样会不利于环境质量改善[21]。政府竞争的症结在于官员的政绩考核,主要包括“趋劣竞争”和“趋良竞争”两种[22]。为了吸引尽可能多的投资,地方政府官员可能会在环境质量改善方面做“表面功夫”,如采取降低环境标准的策略等,致使环境质量改善效果难以令人满意。在制度变迁、数字经济刺激下,地方政府对经济资源的竞争更加激烈,这会导致比较严重的市场分割。市场分割会影响资源的流通,不仅会扭曲区域劳动力市场,还会扭曲资本市场,导致资源错配,减弱数字经济的环境质量改善作用[23]。而随着政府竞争的加剧,环境污染的“竞次效应”会进一步阻碍地方政府环境质量协同改善机制发挥作用。基于上述分析,本文提出如下假设:

H3:政府竞争在数字经济对区域环境质量的影响过程中发挥负向调节作用。

1.4 制度环境的调节作用制度环境是一系列基础规则,包括政治、社会和法律等方面,可以规范和引导组织的行为。制度环境的改善是社会和经济发展的必要条件:制度应符合国家治理的要求,使具体决策和做法更加合理和科学[24]。我国的制度环境仍在不断改善之中,且受历史、地理、政策及文化等因素的影响,不同地区的制度环境会存在差异[25]。在制度环境较好的地区,可以更有效地执行环境法律法规,更好地约束环境污染行为,有利于公众更好地进行环保监督[26]。具体而言,良好的制度环境有利于提高资源配置效率,特别是治理资金的使用效率,降低治理成本;提高环境及其治理信息的透明度,减少公众与政府之间的信息不对称,促使依法改善环境质量;减少治理信息不完整、不准确、存储不规范及维护不及时等问题,使数字经济在环境质量改善中发挥更好的作用;借助数字工具突破传统工作模式,实现环境的网格治理,整合分散、孤立的信息和治理资源;保障政府能够通过数字平台与公众沟通,维护公众的知情权、参与权及监督权,形成共识,从而快速解决可能出现的环境危机[27]。基于上述分析,本文提出如下假设:

H4:制度环境在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥正向调节作用。

2 研究设计 2.1 样本选取及数据来源本文选取2011—2019年我国31个省级行政区(未包含港澳台地区)的面板数据进行分析,探究数字经济发展对区域环境质量的影响。数字经济的数据来源主要是《中国电子信息产业统计年鉴》《中国互联网络发展状况统计报告》《北京大学数字普惠金融指数》;环境质量的数据来源主要是《中国环境年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》;其他数据来源于《中国统计年鉴》《中国分省份市场化指数报告》、中国研究数据服务平台(CNRDS)、国家知识产权局专利检索数据库,并与国研网进行比对补充,而个别缺失数据则通过各地区的政府工作报告获得。

2.2 研究变量的选择 2.2.1 被解释变量环境质量(Evm),借鉴孙耀武和胡智慧的研究[28],选取工业烟(粉)尘去除率、工业二氧化硫去除率、工业固体废物综合利用率及污水处理厂集中处理率四个指标的综合指数来衡量,并通过熵值法测算。

2.2.2 解释变量数字经济(Deco),选择构建数字经济指标体系,并采用熵值法进行综合测算。指标体系是以数字经济为一级指标,以互联网发展、数字金融普惠为二级指标,以互联网宽带用户接入数、移动电话用户数、邮政业务收入、电信业务收入以及信息传输、计算机服务和软件业就业人员占比为互联网发展的三级指标,以北京大学数字普惠金融指数为数字金融普惠的三级指标[29]。

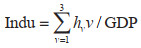

2.2.3 影响机制变量影响机制变量包括:①经济规模扩张(Pgdp),选取人均GDP/1000来衡量;②产业结构优化(Indu),选取产业结构层次指数来衡量,计算公式为:

|

(1) |

其中,hv为第v产业的增加值,GDP为实际生产总值;③绿色技术创新(Green),选取绿色专利申请量的自然对数来衡量[30]。

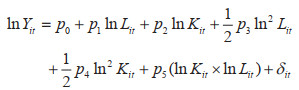

2.2.4 调节变量调节变量包括:①政府竞争,分别从财政分权(Fq)、资本市场扭曲(Desk)及劳动力市场扭曲(Desl)三个属性来分析,其中,财政分权(Fq)选取地区财政支出与财政收入的比值来衡量,资本市场扭曲(Desk)和劳动力市场扭曲(Desl)是基于超越对数形式的生产函数法进行测度;②制度环境(Ins),指各省份运用制度对环境质量改善的规范能力,选取市场化指数中的“市场中介组织发育和法律制度环境”子指数来衡量[31]。

其中,Desk、Desl的测度方法为:①建立基于资本、劳动力两要素的超对数生产函数模型:

|

(2) |

其中,Y为地区产出,选取地区生产总值来衡量;K为地区资本存量,选取固定资产投资总额来衡量;L为地区劳动力,选取地区年末城镇单位就业人员数来衡量;p0为常数项,p1至p5均为回归系数。

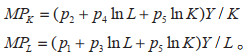

② 分别求导,获得资本、劳动力的边际产出分别为:

|

(3) |

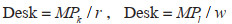

分别除以其价格,获得:

|

(4) |

其中,r为资本价格,选取各年度央行规定的一年期(含六个月)银行贷款利率均值来衡量;w为劳动力价格,选取各省级行政区城镇单位就业人员平均工资来衡量。需要说明的是,Y、K及w的计算方法为:Y是采用GDP平减指数将其核算成2010年不变价;K是通过固定资产投资价格指数将其核算成2010年不变价,并参考张军等的研究[32],利用永续盘存法将其核算成资本存量的形式,其中折旧率取9.60%;w是使用城市居民消费价格指数将其平减为2010年的不变价。

2.2.5 控制变量借鉴已有研究文献,选择控制以下变量[31, 33]:①地区负税水平(Tax),选取地区财政收入总额与GDP的比值来衡量;②固定资产投资(Fv),选取固定资产投资总额与GDP的比值来衡量;③对外贸易(Ov),选取当年进出口总额与GDP的比值来衡量;④城市人口密度(Pp),选取地区单位城市土地面积(km2)上的城市人口数(万人)来衡量;⑤腐败程度(Cr),选取公共管理、社会保障和社会组织人数(万人)与贪污、贿赂、渎职案件数的比值来衡量;⑥城市绿化(Ctg),选取城市绿化覆盖率来衡量;⑦政府科技支出(Gpa),选取地方财政科技支出占GDP比重来表示来衡量;⑧社会消费(Scb),选取城市商品零售总额占GDP比重来衡量。

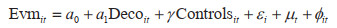

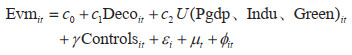

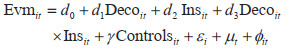

2.3 研究模型结合本文所提出的假设,参考Jacob等[34]、白雪洁等[35] 的研究,将基准回归模型构建为:

|

(5) |

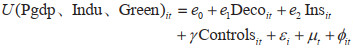

为检验传导机制,参考温忠麟和叶宝娟的研究[36],在模型(5)的基础上,构建如下中介效应模型:

|

(6) |

|

(7) |

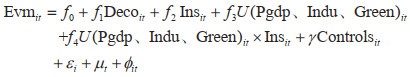

其中,Control为控制变量;i为省份;t为年份;ε为省份固定效应;µ为时间固定效应;ϕ为随机误差项。

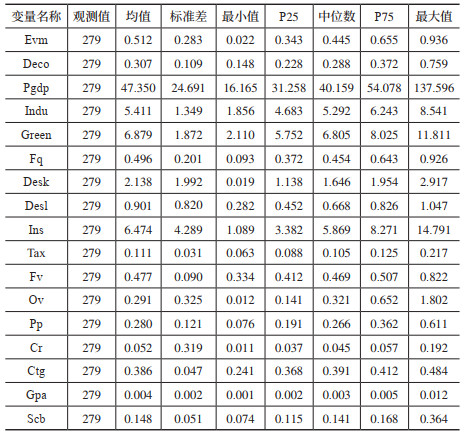

3 实证结果与分析 3.1 描述性统计描述性统计结果如表 1所示,可以看出:环境质量(Evm)的均值、中位数、最小值和最大值分别为0.512、0.445、0.022和0.936,表明我国大部分地区的环境质量低于平均水平,需要进一步提高;数字经济(Deco)的均值、中位数、最小值和最大值分别为0.307、0.288、0.148和0.759,表明我国大部分地区的数字经济低于平均水平,需要进一步提高;经济规模扩张(Pgdp)、产业结构优化(Indu)、绿色技术创新(Green)及各调节变量、控制变量的描述性统计结果均在合理范围内,不再赘述。

| 表 1 描述性统计 |

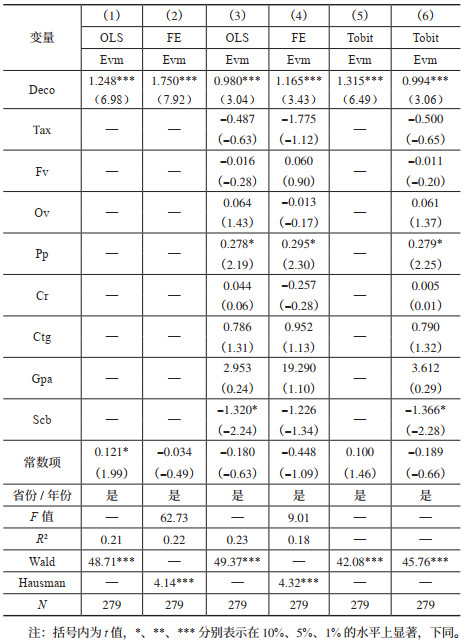

数字经济发展对区域环境质量影响的基准回归分析结果如表 2所示,其中,列(1)、列(3)采用随机效应模型的回归结果,列(2)、列(4)采用固定效应模型的回归结果,而列(5)、列(6)采用Tobit模型的回归结果。列(1)和列(3)、列(2)和列(4)、列(5)和列(6)都分别为模型(5)加入控制变量前后的回归结果。在列(1)至列(6)中,数字经济对环境质量的影响系数分别为1.248、1.750、0.980、1.165、1.315及0.994,均在1% 的水平上显著。结果表明,数字经济对区域环境质量具有改善作用,研究假设H1得证。同时,Hausman检验表明,固定效应模型更为合理;Tobit模型的回归结果表明,研究结论是稳健的。

| 表 2 基准回归结果 |

为了考察数字经济发展对环境质量整体的影响,运用“分位数回归”方法,进行回归,结果如表 3中列(1)至列(5)所示。随着分位点的增加,数字经济的分位数回归系数分别为1.287、1.251、1.174、1.112及1.057,分别在10%、5%、5%、5% 及10% 的水平上显著。表明分位数回归,研究结论是稳健的。

| 表 3 内生性检验和稳健性检验 |

针对反向因果关系可能导致的内生性偏误,借鉴Nunn和Qian的研究[37],选择互联网普及率、移动电话普及率作为数字经济的工具变量,分别用每百人中互联网户数、移动电话用户数来衡量,进行IV-2SLS回归,结果如表 3中列(6)所示。K-P rk LM统计量对应的p值均为0.000,K-P rk Wald F统计量大于Stock-Yogo弱识别检验10% 水平上的临界值,表明所选择的工具变量是合理的;数字经济对环境质量的影响系数为1.212,在5% 的水平上显著。表明引入工具变量,研究结论也是稳健的。

3.3.3 动态面板估计鉴于环境质量改善具有一定的持续性,参考盛斌和毛其淋的研究[38],加入环境质量滞后一期建立动态面板模型,以环境质量滞后一期、滞后二期为工具变量,采用两步系统广义矩估计(GMM)进行回归,结果如表 3中列(7)所示。数字经济对环境质量的影响系数为2.938,在1% 的水平上显著;AR(2)和Sargan检验结果表明,模型满足“所有工具变量均有效”的假设。表明进行动态面板估计,研究结论依然是稳健的。

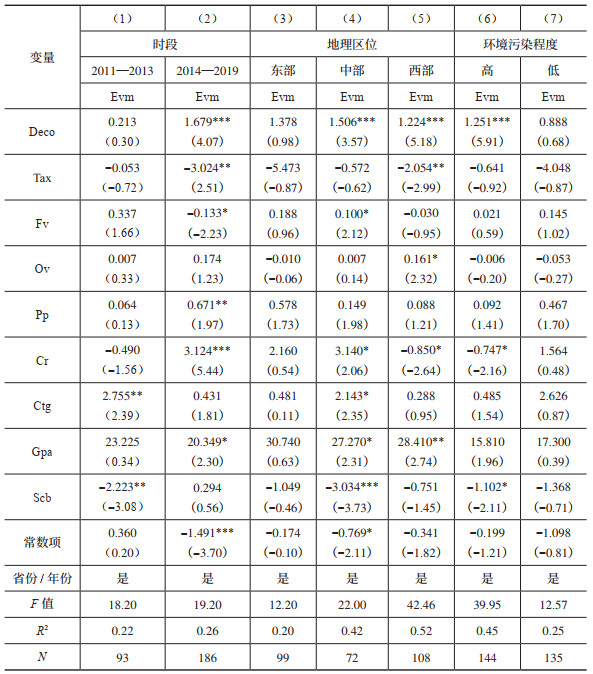

3.4 异质性检验 3.4.1 分时段异质性检验由于各地区数字经济发展的测算结果显示,2014年及以后发展速度明显加快[35],因此有必要将样本期间分为2011—2013年和2014—2019年两个时段,进行重新检验,结果如表 4中列(1)、列(2)所示。数字经济对环境质量的影响系数分别为0.213、1.679,分别为不显著和在1% 的水平上显著。表明数字经济对环境质量的改善作用在2014—2019年显著,而在2011—2013年不显著,即随着数字经济的发展壮大,其对环境质量的改善作用越明显。

| 表 4 异质性检验 |

由于地区不同,不仅存在数字鸿沟,经济发展模式、生态环境也存在较大差异,因此有必要进行地区异质性检验,结果如表 4中列(3)至列(5)所示。东部组数字经济对环境质量的影响系数为1.378,不显著;中部组和西部组数字经济对环境质量的影响系数分别为1.506、1.224,均在1% 的水平上显著。表明数字经济对环境质量的改善作用在中部和西部省份显著,而在东部省份不显著。可能原因是,中、西部地区尚有较大的发展空间,资源开发尚有限,能够更大程度上发挥数字经济对环境质量的改善作用。

3.4.3 环境污染程度异质性检验由于不同区域环境污染的情况存在差异,因此有必要进行环境污染程度差异性检验。根据各省级行政区工业废水、工业烟粉尘及工业二氧化硫的排放量,进行标准化处理后加总求平均值,并以平均值的中位数将样本分为高污染省份和低污染省份两组,进行检验,结果如表 4中列(6)、列(7)所示。数字经济对环境质量的影响系数分别为1.251、0.888,分别在1% 的水平上显著和不显著。表明数字经济对环境质量的改善作用在环境污染程度较高的省份显著,而在环境污染程度较低的省份不显著。这可能是因为环境污染程度较高的省份在能源消费结构、生产技术等方面还有较大的改进空间。

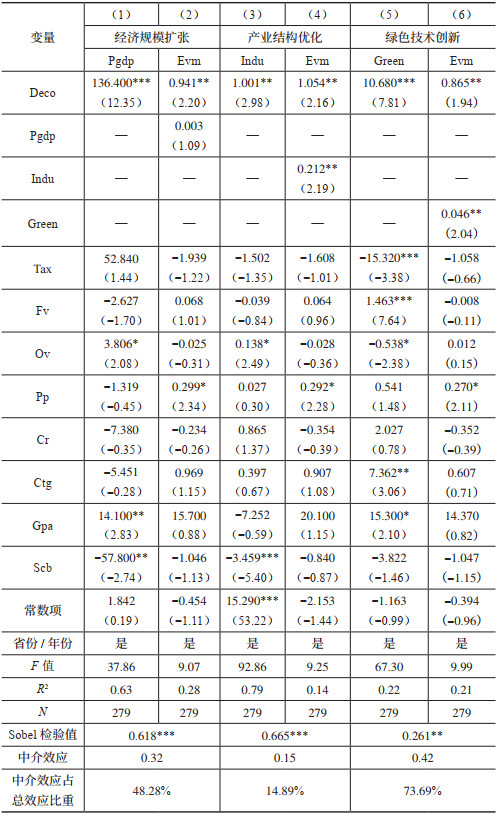

3.5 传导机制检验表 5中列(1)、列(2)为经济规模扩张中介效应检验的结果,其中列(1)为模型(2)的回归结果,列(2)为模型(7)的回归结果。在列(1)中,数字经济对经济规模扩张的影响系数为136.400,在1% 的水平上显著。在列(2)中,数字经济对环境质量的影响系数为0.941,在5% 的水平上显著;经济规模扩张对环境质量的影响系数不显著,但Bootstrap检验表明,在95% 的置信区间内不包含0,表明经济规模扩张发挥了部分中介效应,其中介效应大小为0.32,综合表 2中列(4)的结果,数字经济发展,使得经济规模扩张,进而改善了环境质量。

| 表 5 传导机制检验估计结果 |

表 5中列(3)、列(4)为产业结构优化中介效应检验的结果,其中列(3)为模型(6)的回归结果,列(4)为模型(3)的回归结果。在列(7)中,数字经济对产业结构优化的影响系数为1.001,在5% 的水平上显著。在列(4)中,数字经济对环境质量的影响系数为1.054,在5% 的水平上显著;产业结构优化对环境质量的影响系数为0.212,在5% 的水平上显著,其中介效应大小为0.15,综合表 2中列(4)的结果,数字经济发展,实现产业结构优化,进而改善了环境质量。

表 5中列(5)、列(6)为绿色技术创新中介效应检验的结果,其中列(5)为模型(6)的回归结果,列(6)为模型(7)的回归结果。在列(5)中,数字经济对绿色技术创新的影响系数为10.680,在1% 的水平上显著。在列(6)中,数字经济对环境质量的影响系数为0.865,在5% 的水平上显著;绿色技术创新对环境质量的影响系数为0.046,在5% 的水平上显著,其中介效应大小为0.42。综合表 2中列(4)的结果,数字经济发展,推动绿色技术创新,进而改善了环境质量。

上述结果表明,经济规模扩张、产业结构优化及绿色技术创新在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥中介作用。研究假设H2得证。

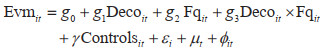

3.6 进一步分析 3.6.1 政府竞争的调节作用为检验政府竞争的调节作用,将数字经济与政府竞争的交乘项引入模型(5),获得如下模型:

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

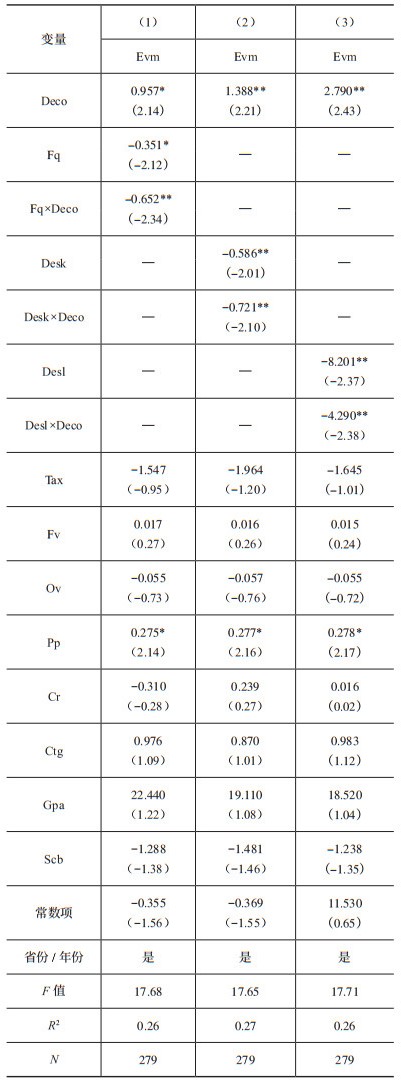

表 6报告了政府竞争调节作用的检验结果。在列(1)中,数字经济与财政分权的交乘项(Fq×Deco)的系数为-0.652,在5% 的水平上显著;在列(2)中,数字经济与资本市场扭曲的交乘项(Desk×Deco)的系数为-0.721,在5% 的水平上显著;在列(3)中,数字经济与劳动力市场扭曲的交乘项(Desl×Deco)的系数为-4.290,在5% 的水平上显著。上述结果表明,财政分权、资本市场扭曲及劳动力市场扭曲在数字经济对环境质量的改善作用中起着负向调节作用,即政府竞争在数字经济对区域环境质量的改善过程中发挥负向调节作用,研究假设H3得证。

| 表 6 政府竞争的调节作用检验 |

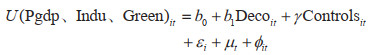

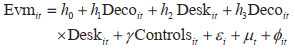

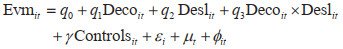

为检验制度环境的调节作用,借鉴温忠麟和叶宝娟的研究[39],构建如下模型:

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

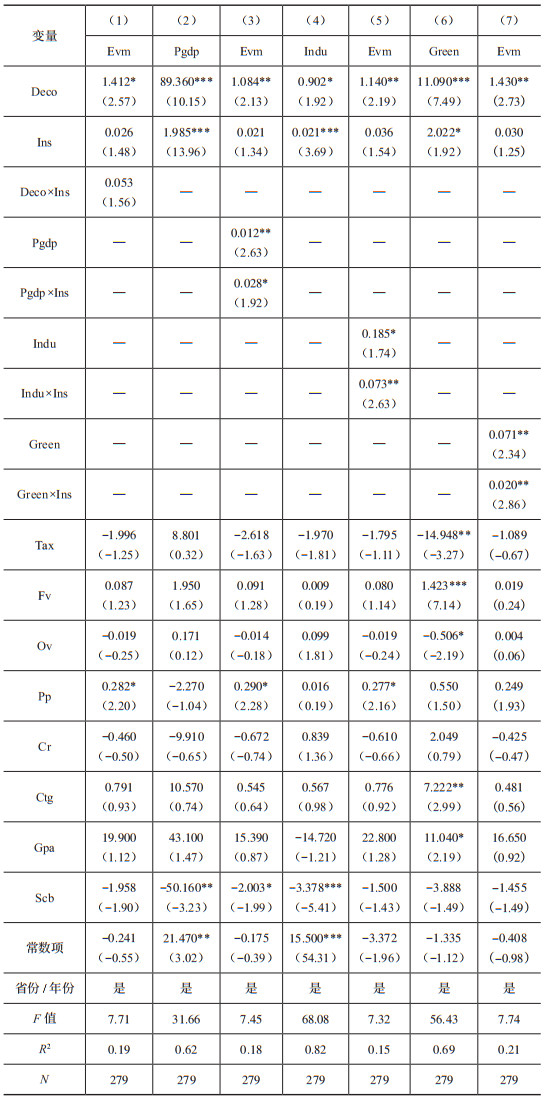

表 7报告了制度环境调节作用的检验结果,其中列(1)为模型(11)的回归结果,列(2)列(4)及列(6)为模型(8)的回归结果,列(3)、列(5)及列(7)为模型(12)的回归结果。在列(1)中,数字经济与制度环境的交乘项(Deco×Ins)对环境质量的影响系数为0.053,不显著。在列(2)中,数字经济对经济规模扩张的影响系数为89.360,在1% 的水平上显著,表明制度环境具有间接调节作用。在列(3)中,经济规模扩张与制度环境的交乘项(Pgdp×Ins)对环境质量的影响系数为0.028,在10% 的水平上显著。表明制度环境在数字经济通过经济规模扩张改善环境质量中具有正向调节作用。在列(4)中,数字经济对产业结构优化的影响系数为0.902,在1% 的水平上显著,表明制度环境具有间接调节作用。在列(5)中产业结构优化与制度环境的交乘项(Indu×Ins)对环境质量的影响系数0.073,在5% 的水平上显著。表明制度环境在数字经济通过促进产业结构优化改善环境质量中具有正向调节作用。在列(5)中,数字经济对绿色技术创新的影响系数为11.090,在5% 的水平上显著,表明制度环境具有间接调节作用。在列(6)中,绿色技术创新与制度环境的交乘项(Green×Ins)对环境质量的影响系数为0.020,在5% 的水平上显著,表明制度环境在数字经济通过推动绿色技术创新改善环境质量中具有正向调节作用。上述结果表明,制度环境在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥正向调节作用,研究假设H3得证。

| 表 7 制度环境的调节作用检验 |

本文基于2011—2019年我国31个省级行政区的面板数据进行分析,探究数字经济发展对区域环境质量的影响:首先进行数字经济对环境质量影响的基准回归分析,然后进行内生性检验和稳健性检验,再进行异质性检验(分时段异质性、地区异质性及环境污染程度异质性)、传导机制检验(经济规模扩张、产业结构优化及绿色技术创新),最后进行进一步分析(政府竞争、制度环境的调节作用)。研究表明:①数字经济对区域环境质量具有改善作用,经过内生性检验和稳健性检验后,结论依旧成立。②数字经济对环境质量的改善作用在2014—2019年显著,而在2011—2013年不显著;在中部和西部省份显著,而在东部省份不显著;在环境污染程度较高的省份显著,而在环境污染程度较低的省份不显著。③经济规模扩张、产业结构优化及绿色技术创新在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥中介作用。④政府竞争在数字经济对区域环境质量的改善过程中发挥负向调节作用,制度环境在数字经济对区域环境质量的作用机制中发挥正向调节作用。

针对上述研究结论,提出如下政策建议:①高质量地推动数字经济发展,以发挥其环境质量改善作用。应加大对核心数字技术的投入力度,构建完备的数字基础设施体系,有针对性地推进数字产业化、产业数字化,以实现数字经济的高质量发展。要注意考虑数字经济环境质量改善效应的异质性特征,适当推动数字资源及相关支持政策向中西部地区省份、环境污染程度较高的省份倾斜,实现整体环境质量改善。数字经济能够为经济规模扩张、产业结构优化及绿色技术创新提供支持,因此,要重视对经济结构的调整,在实现经济规模扩张的同时,做到环境质量改善;加快推动数字产业化、产业数字化,以实现产业结构高级化、合理化,从根本上解决环境质量问题;强化数字经济对资源的配置功能,引导资源用于绿色技术创新,促进经济社会绿色转型。②匡正地方政府的竞争行为。需要结合经济发展、环境质量等,构建多元化考核系统,以满足经济社会的绿色发展要求;纠正所存在的区域保护问题,推动地方政府在环境质量改善上实现更为有效的合作,以发挥数字经济的环境质量改善作用。③努力营造良好的制度环境。需要深化体制改革,推动服务型政府建设;完善法规制度,确保数字经济高质量发展、环境质量改善有法可依。即切实发挥数字经济的环境质量改善作用,相应的,政府需要持续深化“放管服”改革。

| [1] |

孙秋鹏. 经济高质量发展对环境保护和生态文明建设的推动作用[J]. 当代经济管理, 2019, 41(11): 9-14. |

| [2] |

杨朝霞. 中国环境立法50年: 从环境法1.0到3.0的代际进化[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2022, 24(3): 88-107. |

| [3] |

冯卓. 经济转型期我国环境治理的思考[J]. 宏观经济管理, 2016(1): 67-69. |

| [4] |

郭晗. 数字经济与实体经济融合促进高质量发展的路径[J]. 西安财经大学学报, 2020, 33(2): 20-24. |

| [5] |

沈晓平, 吴素研, 刘利永. 中国数字经济与国民经济的关联效应分析[J]. 统计与决策, 2022, 38(4): 27-32. |

| [6] |

BRIUKHANOV A, VASILEV E, KOZLOVA N, et al. Environmental assessment of livestock farms in the context of BAT system introduction in Russia[J]. Journal of environmental management, 2019, 246: 283-288. |

| [7] |

丁志帆. 信息消费驱动下的传统产业变革: 基本内涵与内在机制[J]. 经济学家, 2020(3): 87-94. |

| [8] |

谢云飞. 数字经济对区域碳排放强度的影响效应及作用机制[J]. 当代经济管理, 2022, 44(2): 68-78. |

| [9] |

李根忠, 朱洪亮. 长江经济带产业结构升级与绿色全要素生产率研究[J]. 运筹与管理, 2021, 30(5): 227-231. |

| [10] |

任保平, 宋文月. 新一代人工智能和实体经济深度融合促进高质量发展的效应与路径[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2019, 49(5): 6-13. |

| [11] |

ANTWEILER W, COPELAND B R, TAYLOR M S. Is free trade good for the environment?[J]. American economic review, 2001, 91(4): 877-908. DOI:10.1257/aer.91.4.877 |

| [12] |

朱东波, 张相伟. 中国数字金融发展的环境效应及其作用机制研究[J]. 财经论丛, 2022(3): 37-46. |

| [13] |

户华玉, 佘群芝. 制造业数字化转型能否降低出口隐含碳强度[J]. 国际贸易问题, 2022(7): 36-52. |

| [14] |

LUBNINA A A, SHINKEVICH M V, ASHMARINA S I, et al. Resource saving innovative forms of the industrial enterprises[J]. International journal of economics and financial issues, 2016, 6(2): 479-483. |

| [15] |

黄纪强, 祁毓. 环境税能否倒逼产业结构优化与升级?——基于环境"费改税"的准自然实验[J]. 产业经济研究, 2022(2): 1-13. |

| [16] |

余博, 潘爱民. 数字经济、人才流动与长三角地区高质量发展[J]. 自然资源学报, 2022, 37(6): 1481-1493. |

| [17] |

CHEN J D, QI J, GAO M, et al. Economic growth, air pollution, and government environmental regulation: evidence from 287 prefecture-level cities in China[J]. Technological and economic development of economy, 2021, 27(5): 1119-1141. DOI:10.3846/tede.2021.14875 |

| [18] |

王锋正, 刘向龙, 张蕾, 等. 数字化促进了资源型企业绿色技术创新吗?[J]. 科学学研究, 2022, 40(2): 332-344. |

| [19] |

曹霞, 张路蓬. 企业绿色技术创新扩散的演化博弈分析[J]. 中国人口· 资源与环境, 2015, 25(7): 68-76. |

| [20] |

TAMAZIAN A, CHOUSA J P, VADLAMANNATI K C. Does higher economic and financial development lead to environmental degradation: evidence from BRIC countries[J]. Energy policy, 2009, 37(1): 246-253. DOI:10.1016/j.enpol.2008.08.025 |

| [21] |

解春艳, 丰景春, 张可. 互联网技术进步对区域环境质量的影响及空间效应[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(12): 35-42. |

| [22] |

陈骁. 分税制、地方政府竞争与地方政府债务[J]. 中国行政管理, 2014(11): 95-99. |

| [23] |

胡淑娟, 龙佩林, 别凡. 数字经济、健康产业与生态环境质量[J]. 统计与决策, 2022, 38(21): 15-18. |

| [24] |

叶子荣, 段龙龙. "国家治理论" : 中国特色社会主义财政本质的科学阐释[J]. 财政研究, 2017(1): 36-48. |

| [25] |

王班班, 莫琼辉, 钱浩祺. 地方环境政策创新的扩散模式与实施效果——基于河长制政策扩散的微观实证[J]. 中国工业经济, 2020(8): 99-117. |

| [26] |

汪泽波, 王鸿雁. 多中心治理理论视角下京津冀区域环境协同治理探析[J]. 生态经济, 2016, 32(6): 157-163. |

| [27] |

SADORSKY P. The impact of financial development on energy consumption in emerging economies[J]. Energy policy, 2010, 38(5): 2528-2535. DOI:10.1016/j.enpol.2009.12.048 |

| [28] |

孙耀武, 胡智慧. 数字经济、产业升级与城市环境质量提升[J]. 统计与决策, 2021, 37(23): 91-95. |

| [29] |

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-75. |

| [30] |

郑万腾, 赵红岩, 赵梦婵. 数字金融发展有利于环境污染治理吗?——兼议地方资源竞争的调节作用[J]. 产业经济研究, 2022(1): 1-13. |

| [31] |

上官泽明, 赵晓艳, 牛富荣. 互联网发展、制度环境与财政透明度[J]. 财政研究, 2020(10): 74-88. |

| [32] |

张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952-2000[J]. 经济研究, 2004, 39(10): 35-44. |

| [33] |

王汇华, 刘永泽. 政府会计与政府治理——基于中国省级面板数据的经验研究[J]. 贵州财经大学学报, 2019(2): 62-69. |

| [34] |

JACOB M, JOHAN S, SCHWEIZER D, et al. Corporate finance and the governance implications of removing government support programs[J]. Journal of banking & finance, 2016, 63: 35-47. |

| [35] |

白雪洁, 宋培, 李琳, 等. 数字经济能否推动中国产业结构转型?——基于效率型技术进步视角[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2021, 41(6): 1-15. |

| [36] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

| [37] |

NUNN N, QIAN N. US food aid and civil conflict[J]. American economic review, 2014, 104(6): 1630-1666. DOI:10.1257/aer.104.6.1630 |

| [38] |

盛斌, 毛其淋. 贸易开放、国内市场一体化与中国省际经济增长: 1985~2008年[J]. 世界经济, 2011(11): 44-66. |

| [39] |

温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补?[J]. 心理学报, 2014, 46(5): 714-726. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15