2. 吉林大学东北亚学院, 吉林长春 130022

2. Northeast Asian Studies College, Jilin University, Changchun 130022, China

当前中国正处在全面建设中国式现代化的新征程,党的二十大报告提出,人民对美好生活的向往与发展不平衡不充分之间的矛盾日益凸显。在新时代背景下,以高质量发展建设人与自然和谐共生的中国式现代化,已成为全面推进中华民族伟大复兴的内在要求。同时,大气污染仍严重威胁着国民的公共健康与居留意愿,限制着中国经济的高质量发展[1-3]。根据世界卫生组织公布的《全球空气质量报告》,2019年中国仍有47个城市位居全球大气污染城市前100位,2021年中国的大气环境质量在榜单上的117国中位居第96位,中国的大气污染防治工作任重道远。大气污染防治已成为中国生态文明建设的常态化目标,也成为中国式现代化进程中高质量发展的重要组成部分。

2007年以来,中共中央、国务院印发《中国应对气候变化国家方案》,国家发展改革委印发《关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》,为“双碳”目标的实现落实了顶层设计与底层基础。2010年以来,中国已先后确立三批低碳试点省区与城市,通过分批扩大试点范围,探寻不同地区控制温室气体排放、实现绿色发展的路径。在此背景下,考虑在低碳试点建设中把握大气环境改善对高质量发展的影响,对推进绿色低碳转型的中国式现代化具有重要意义。但现有研究对低碳试点政策的关注重点在于绿色增长、节能降碳,低碳试点政策的协同减污效应并没有引起足够的重视。因此,本文以低碳试点政策为准自然实验,尝试探讨以下几个核心问题:低碳试点政策是否改善了试点城市的大气环境?如果有,具体通过哪些路径促进大气环境的改善?其改善效应是否存在空间溢出?这对中国城市未来的大气污染防治工作可能有哪些启示?

1 文献综述与理论分析 1.1 低碳试点政策的相关研究国内外对低碳试点政策的研究集中在政策制度分析和政策效应评估两个方面,前者侧重从理论层面为政策执行提供指导,后者从实证层面对政策效果进行评价。关于低碳试点的政策制度分析,现有研究达成了较为一致的认识,即低碳试点政策相较于其他经济试点政策表现出弱激励、弱约束的特征[4, 5],存在着目标约束性不足、执行主体权责不匹配、相应政策评价体系缺失等问题[4]。关于低碳试点的政策效应评估,集中在经济增长和环境污染两个方向。其中,对经济增长的影响包括绿色经济增长、产业结构转型、外商直接投资和企业相关的研究。对绿色经济增长的影响表现在绿色全要素生产率的提高和对非绿色创新的挤出效应[6, 7];从产业结构转型来看,低碳试点政策显著提升了中国生产性服务业的比重,加快了产业结构的转型升级[8];同时,低碳试点政策激励企业通过能源节约与替代方面的技术革新来发挥绿色创新效应[9]。低碳试点政策对环境污染的影响包括碳排放和能源效率的相关研究。总体而言,试点城市的碳排放水平较非试点城市有所下降[10, 11],碳排放效率得到提高[12]。具体来看,低碳试点政策通过提高全要素能源效率和产业结构升级相结合的方式减少了碳排放[13, 14]。不可否认的是,对于低碳试点政策的效果评价是一个多目标决策问题,单一指标无法全面客观地体现试点成果,但梳理文献发现,目前对低碳试点的环境效应研究多局限于碳排放领域,少有研究关注其对大气环境的影响。2022年,生态环境部等七部委联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》指出,要明确贯彻生态环境的多目标治理要求,落实减污降碳的协同治理工作。因此,作为影响国民公共健康和生态环境质量的重要指标,低碳试点政策对大气环境的影响理应引起重视。

1.2 低碳试点政策影响大气环境的机制分析 1.2.1 减排溢出效应低碳试点政策的目的在于,鼓励试点城市在结合本地区资源条件和要素禀赋的基础上,探寻因地制宜的绿色发展路径,总结经验从而实现“由点到面”的全面推广[5]。具体而言,低碳试点政策以政府宏观调控和企业微观自主相结合的手段,推动以低碳为特征的工业、能源、建筑、交通等产业体系建设,以及居民低碳生活方式和消费模式的培养,实现生产与生活碳排放的全过程控制[15]。作为低碳试点政策的首要目标,学者们针对低碳试点城市的碳减排效应展开了大量的研究:张华[11]认为,低碳试点政策降低了试点城市约1.05% 的碳排放量,且碳减排效应随时间变迁逐渐减弱。Yu等[12]基于数据包络分析测算碳排放效率,认为低碳试点政策显著提高了试点城市的碳排放效率,并存在正向的空间溢出。徐英启等[16]进一步验证了区域异质性的存在,即碳排放效率与城市规模和经济基础均呈现正向关联。以碳排放强度为结果变量的相关研究也支持这一结论[10, 13]。由此可知,低碳试点政策取得了显著的碳减排成效。同时,相关研究发现二氧化碳与大气污染物具有协同排放特征[17, 18]。生态环境部等[19]七部委联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》也印证了协同排放的客观存在。Zeng等[20]基于这一共识验证了能源效率和产业结构是导致协同排放的主要驱动因素,进一步地,环境规制可以强化交通部门大气污染物与二氧化碳的协同减排效应。因此,基于碳排放与大气污染的共生性考虑,有理由推测低碳试点政策在减少碳排放的同时存在着正外部性,即低碳试点政策通过低碳产业体系建设和绿色生活方式培育等渠道减少碳排放,进而呈现改善大气环境的协同效应。综上所述,本文提出以下假设:

H1:低碳试点政策通过碳减排协同治理的溢出效应改善试点城市的大气环境。

1.2.2 外资限流效应低碳试点政策作为探索绿色发展路径的综合性政策手段,其政策工具有组合性特征[9],既包括严格约束的命令控制型政策,也包括宽松自由的市场激励和自愿型政策。其中,包括专项资金、行业补贴和信贷优惠在内的绿色金融和税收激励等政策优惠,可能使低碳试点城市对外商投资更具吸引力[21]。但不可否认的是,低碳试点政策的探索性优势赋予了地方政府高度的自主性,这使得低碳试点城市较非试点城市采取更具前瞻性的行动[22],其中便包括更严厉的环境规制手段[5],如落后产能淘汰、碳交易机制试点和低碳工业园区建设等[9]。而环境规制强化的最直接影响,在于增加企业环境治理的投资需求,以满足更严格的生产环保标准,额外增加的生产成本在无形中限制甚至挤出了企业生产规模,从而不利于外商投资的流入[23]。因此,本文认为低碳试点城市也存在限制外商投资流入的可能。同时,外商投资流入兼具“污染天堂”和“污染光环”特征。一方面,外商投资通过引入更环保的生产标准与技术实现工业污染控制,有助于改善城市环境污染,即“污染光环”假说[24, 25]。另一方面,外商投资也可能导致污染密集型行业的流入,形成从母国到东道国的污染转移,即“污染天堂”假说。周力等[26]发现,地理区位优势在吸引更大规模外商投资的同时,往往也更容易掺杂污染密集型的外商投资,进而转移大气污染。目前学界达成的共识是,外商投资对环境质量的影响呈现双边效应,最终作用方向取决于二者作用的相对大小[27, 28]。本文认为,低碳试点城市因政策目标实行更为严厉的环境规制,对外商投资的监管把控也更为严格,这都不利于外商投资的流入。一方面,这可能会减少试点城市学习外国先进技术标准与管理手段的机会,限制技术溢出,不利于试点城市的大气环境改善;另一方面,试点政策也可能通过阻止高污染企业落户,从而限制污染转移,有利于试点城市的大气环境改善。综上所述,本文提出以下假设:

H2a:低碳试点政策通过限制外商投资的污染转移效应改善试点城市的大气环境。

H2b:低碳试点政策通过限制外商投资的技术溢出效应恶化试点城市的大气环境。

1.2.3 绿色创新效应根据波特假说,适当的环境规制有助于刺激技术革新。相较于非试点城市,低碳试点城市既采取了以环境规制为主的命令控制型手段,也采取了税收优惠、行业补贴等市场激励型配套手段。徐佳等[9]基于中国上市公司数据研究发现,低碳试点政策主要基于命令控制型环境规制手段,驱动高碳行业和非国有企业的绿色技术创新。也有研究认为,市场激励型手段对促进低碳试点城市企业的绿色创新行为更为有效[29]。胡求光等[30]对绿色创新效率做了进一步区分,验证了低碳试点政策对绿色科技研发和绿色成果转化两阶段创新效率的促进作用。由此可知,低碳试点政策充分鼓励推动了企业的绿色创新行为。从产业结构来看,低碳试点政策显著促进了生产性服务业比重的提高[8],并加速了制造业的技术路径转化进程[31],以技术进步手段统筹制造业—生产性服务业的协同集聚[32],有效实现工业污染物排放的集中治理。从能源结构来看,中国长期以来以煤炭为主的能源结构始终阻碍着大气污染的治理,低碳试点政策推动了企业在能源替代与能源节约领域的技术进步[9, 29],鼓励水力、风电、光电等新能源产业发展并应用于清洁生产,以低碳理念规划城市交通、供热和垃圾处理等基础设施建设,有效优化了试点城市的能源结构,提高了城市全要素能源效率[13, 14],进而减少二氧化硫、烟尘等大气污染物排放。综上所述,低碳试点城市通过命令型手段与市场型手段相结合,驱动产业结构与能源结构领域的技术进步,提高绿色全要素生产率[6],最终呈现企业绿色创新对大气污染的改善效应[33]。因此,本文提出以下假设:

H3:低碳试点政策通过企业技术进步的绿色创新效应改善试点城市的大气环境。

根据上述理论分析,低碳试点政策可能通过碳减排协同治理的溢出效应和企业技术进步的绿色创新效应,驱动试点城市的大气环境改善。同时,低碳试点政策可能通过限制外商投资流入,防止污染转移产生对试点城市大气环境的不利影响,也可能通过限制外商投资流入,阻碍技术溢出释放对试点城市大气环境的改善效应。综合来看,本文认为低碳试点政策对提升大气环境质量的积极影响大于其消极影响,并提出以下假设:

H4:低碳试点政策对试点城市的大气环境具有改善效应。

1.3 低碳试点政策影响大气环境的空间效应前文分析了低碳试点政策影响大气环境的渠道路径及本地效应成立的可能。考虑到大气污染同时受大气水平运动和大气扰动运动的影响,大气污染物往往存在着区际转移的特征。李衡等[34]基于2000—2017年的PM2.5数据,验证了黄河流域的PM2.5浓度存在着空间分化趋势,这一特征将大气污染的危害扩散至更大的时空尺度[35]。胡宗义等[36]以中国自由贸易试验区试点为例,发现贸易试点显著降低了试点邻近地区的大气污染,证实了试点在改善本地大气环境的同时,存在正向空间溢出效应的合理性。因此,本文认为低碳试点城市对本地大气环境的改善效应可能会通过大气流动扩散至试点邻近城市,从而有效改善邻近城市的大气污染。此外,Liu[37]基于碳排放的空间相关性分析,验证了低碳试点政策对降低试点城市周边地区碳排放的正向空间溢出,考虑到碳排放与大气污染的协同排放特征[18, 20],低碳试点城市在减少邻近地区碳排放的同时,可能会通过协同效应改善其大气环境。综上所述,本文提出以下假设:

H5:低碳试点政策在改善试点城市大气环境的同时存在正向空间溢出效应。

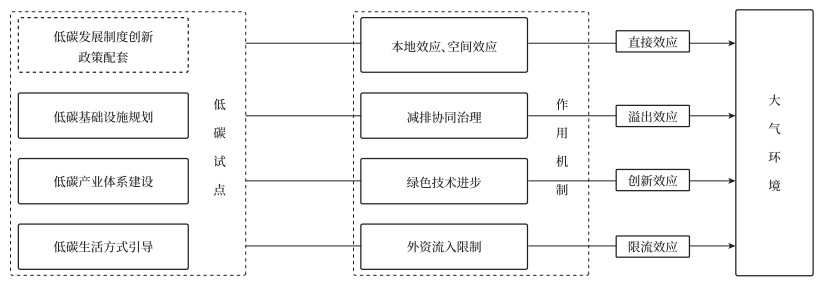

本文的创新点在于:①较以往研究进一步考察了第三批试点城市的大气环境改善效应,更全面比较三批试点城市的整体效应及各批次异同,同时采用合成控制法和双重差分法,以单一个体与试点整体效应评估相结合,相互印证以尽可能缓解内生性对效应估计的干扰。②基于正外部性考虑,详细考察低碳试点政策影响城市大气环境的作用机制与传导路径,厘清二者之间的内在关联。③首次考察低碳试点政策改善邻近城市大气环境的空间溢出效应,助力探索区域协同减污降碳的合作治理模式。本文的研究框架如下:首先,构建一个低碳试点政策影响城市大气环境的理论框架,基于2004—2019年272个地级以上城市数据,通过合成控制法逐一识别每个试点城市的大气环境改善效应,并通过双重差分法检验所得结论的稳健性。其次,多角度识别低碳试点政策影响城市大气环境的异质性,探究低碳试点政策的作用机制。最后,进一步探究低碳试点政策在改善试点城市大气环境时可能存在的正向空间溢出。上述理论分析框架如图 1所示。

|

图 1 理论分析 |

为综合评估低碳试点城市的大气环境改善效应,本文选取了多维度数据,覆盖2004—2019年272个地级以上城市,样本选择与数据来源的介绍如下。

(1)被解释变量。2012年,原环境保护部发布《环境空气质量标准》,首次将PM2.5纳入监测范围,并从2013年开始在全国74个重点城市实时监测PM2.5和空气质量指数(AQI)等数据。PM2.5集中反映了一氧化碳、氮氧化物等污染物的积聚程度,是雾霾构成的主要来源。因此,本文基于加拿大达尔豪斯大学大气成分分析组(Atmosphere Composition Analysis Group)公布的PM2.5数据,采用PM2.5年平均值与年最大值作为大气环境质量的替代变量,数据时间跨度为2004—2019年。此外,本文选取空气质量指数(AQI)和空气质量优良天数全年比重做稳健性检验。因为原环境保护部于2015年在全国所有地级及以上城市开展全新标准的空气质量监测,因此,本文用空气污染指数(API)来替代2004—2014年缺失的AQI数据,AQI与API数据来源于中国环境监测总站,空气质量优良天数比重数据来源于历年《中国城市统计年鉴》与《中国城市统计公报》。

(2)核心解释变量。本文的核心解释变量为低碳试点政策,设置试点政策的虚拟变量,即试点城市为1,不是试点为0,来识别低碳试点政策的大气环境改善效应。借鉴宋弘等[15]的做法,将低碳试点省份的所有城市均视为低碳试点城市,对于同时被列为低碳试点省份和低碳试点城市的样本,以最早试点时间作为其政策施行年份。例如,广州市在2013年被列为第二批低碳城市试点,而广东省在2010年被确立为第一批低碳省份试点,则广州市的政策施行年份为2010年。根据国家发展改革委公布的低碳城市试点名单可得,共有130个地级以上试点城市(不计入自治州),由于数据可得性原因,本文选择119个试点城市为实验组,其余153个非试点城市为控制组。

(3)控制变量。本文控制变量包括自然气候与社会经济两方面因素。Jacob等[38]验证了大气环境质量对天气状况存在着高度依赖性。因此本文借鉴相关研究[35],选择年平均气温、年平均降水、年平均湿度和年平均日照作为自然气候层面的控制变量。社会经济层面的控制变量则考虑了五个方面:①经济增长:环境库兹涅茨曲线证实了经济增长与环境污染间的倒U型关系[39],本文采用人均GDP作为经济增长的替代变量。②产业结构:工业生产作为大气污染的直接来源,其产业比重决定了污染物的排放水平,服务业发展在一定程度上抑制了工业生产排放,本文采用第三产业增加值占GDP的比重作为产业结构的替代变量[36]。③能源结构:以煤炭为主的能源结构限制着大气环境的改善,而电能因其输送便利性得到了广泛使用,在二次能源中具有良好代表性[35],本文选择全社会用电量作为能源结构的替代变量。④环境规制:环境规制通常以政府干预约束企业排污行为,从而有效调节市场失灵[40]。其中,“三废”指标是规制约束的主要目标,而工业二氧化硫因其流动性特征与大气污染息息相关,故而本文采用工业二氧化硫排放量与GDP的比值[15],即工业二氧化硫排放强度作为环境规制的替代变量。⑤基础设施:城市绿地具有维持城市碳氧平衡与净化大气环境的功效[26],交通污染物排放也构成了城市大气污染的主要来源,因此,本文采用绿化面积、客运总量和货运总量作为表征公共基础设施的替代变量。

(4)中介变量。①碳排放效率:采用二氧化碳排放总量除以年末常住总人口,即人均二氧化碳排放量来表示。②绿色创新效率:采用绿色发明专利申请量除以年末常住总人口,即每万人绿色发明专利申请量来表示。③对外开放水平:采用外商实际投资金额占GDP的比重来衡量,其中,外商实际投资金额已按当年汇率换算为人民币单位。除个别变量外,通过对其余变量取对数克服模型潜在的异方差问题,未标注来源的数据均来自2005—2020年《中国城市统计年鉴》,全部变量的描述性统计如表 1所示。

| 表 1 描述性统计 |

本文探索的主要问题是,低碳试点政策是否改善了试点城市的大气环境。首先采用Abadie等[41]提出的合成控制法来识别这一效应:赋予控制组中每个非试点城市权重,构造每个试点城市在低碳试点实施以后大气环境的“反事实”状况,通过纵向对比试点实施前后真实的大气环境状况,以及横向对比试点实施以后真实与合成的大气环境状况,逐个分析每一试点城市大气环境的改善效应。权重规定如下:用加权控制组的真实情况来模拟实验组在政策实施前的真实情况,当模拟结果与真实情况基本相符时,就基于相同的权重构造政策实施后的“反事实组”,对比评估政策实施效果。

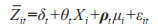

本文所用合成控制法比较的是低碳试点城市的大气环境状况在试点实施前后的差异。模型设定如下:

|

(1) |

在式(1)中,Zit表示城市i假如未纳入低碳试点的潜在大气环境水平,Zit表示城市i的实际大气环境水平,用PM2.5年平均值与最大值表示。δt为时间层面的固定效应;θt为未知参数;Xi表示控制变量;ρt为无法观测的公共因子向量;μi为城市层面的固定效应;εit为随机干扰项。在t ∈ [1,T] 期的N+1个城市样本中,本文把t1 ∈ [1,T0] 记为政策实施前,t2 ∈ [T0+1,T] 记为政策实施后。在以上估计式中,本文关注的变量是Zit,若试点政策施行以后Zit<Zit,则表示低碳试点改善了试点城市的大气环境。为了得到 Zit,本文引入权重向量 W=(w1, …, wN+1)’,其中wj ≥ 0,∑wj=1。以权重向量 W对控制组城市的所有变量进行加权组合,可以得到式(2):

|

(2) |

通过数据运行可以得到一组最优权重向量W*=(w1, …, wN+1)',使得:

|

(3) |

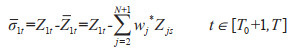

即t1时期的被解释变量、控制变量的合成值约等于其真实值,从而可以进一步估计得到t2时期试点政策的效果σ1t。σ1t在t1时期趋向于0,说明拟合效果较好,t2时期的σ1t即试点政策对大气环境的改善效应。

|

(4) |

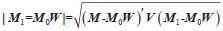

通过Abadie等[41]的近似解法选取 M1和

M0W之间的最小化距离|M1=M0W|来构造最优权重向量 W*。其中,M1是t1时期实验组的特征向量,M0是t1时期控制组的对应矩阵,距离函数为

|

(5) |

|

(6) |

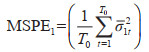

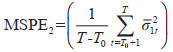

为衡量真实值Zit与合成值 Zit之间的拟合程度,可以通过均方预测误差进行评价。MSPE1和MSPE2分别为t1时期和t2时期的均方预测误差。与σ1t相类似,若MSPE1趋近于0,则说明t1时期的拟合效果较好,可以通过t2时期的σ1t来评价试点政策效果。即MSPE2越大,政策效应越强。构造MSPE ratio=MSPE2/MSPE1,若MSPE ratio>1,则说明试点政策存在政策效应。同理,MSPE ratio值越大,说明政策效应越强。

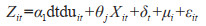

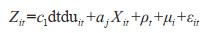

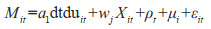

2.2.2 双重差分模型采用双重差分法进一步验证合成控制法所得结论的稳健性,模型设定如式(7)所示。其中,i表示城市,t表示年份。Zit表示各城市的大气环境水平,仍由PM2.5的年平均值与最大值表示。dtduit表示是否为低碳城市试点的虚拟变量,城市i在t年是试点城市取值为1,不是则为0。Xit表示控制变量;δt为时间层面的固定效应;μi为城市层面的固定效应;εit为随机干扰项;α1、θi为待估参数。

|

(7) |

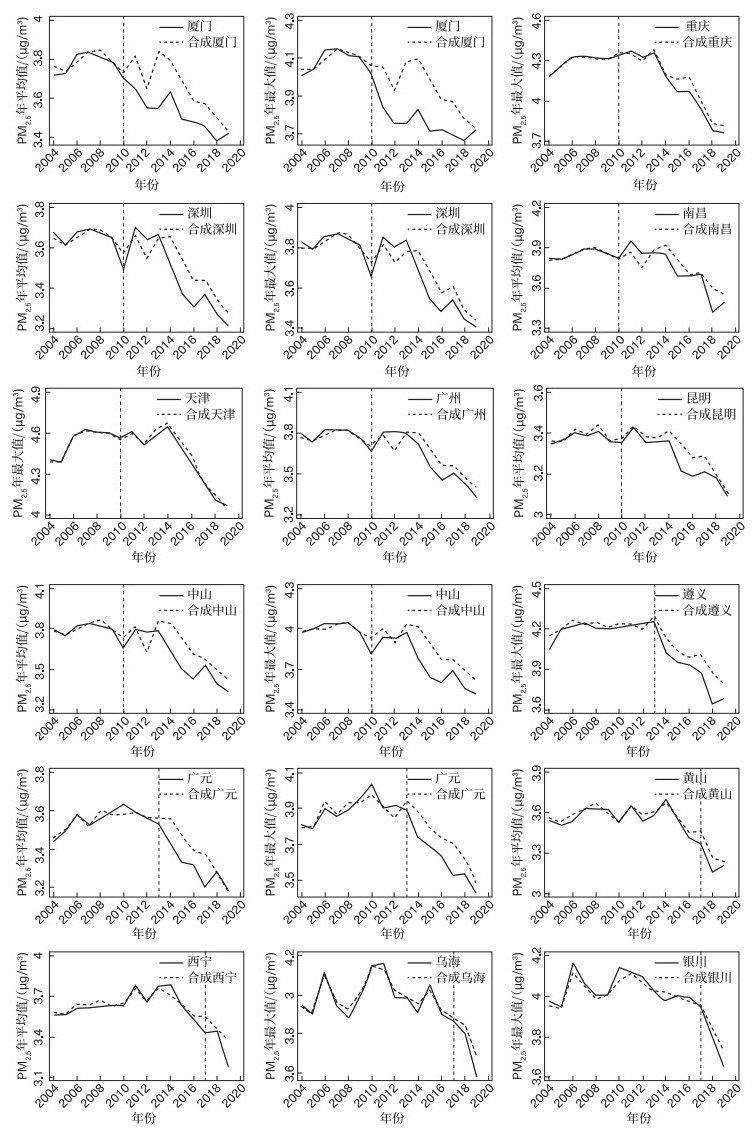

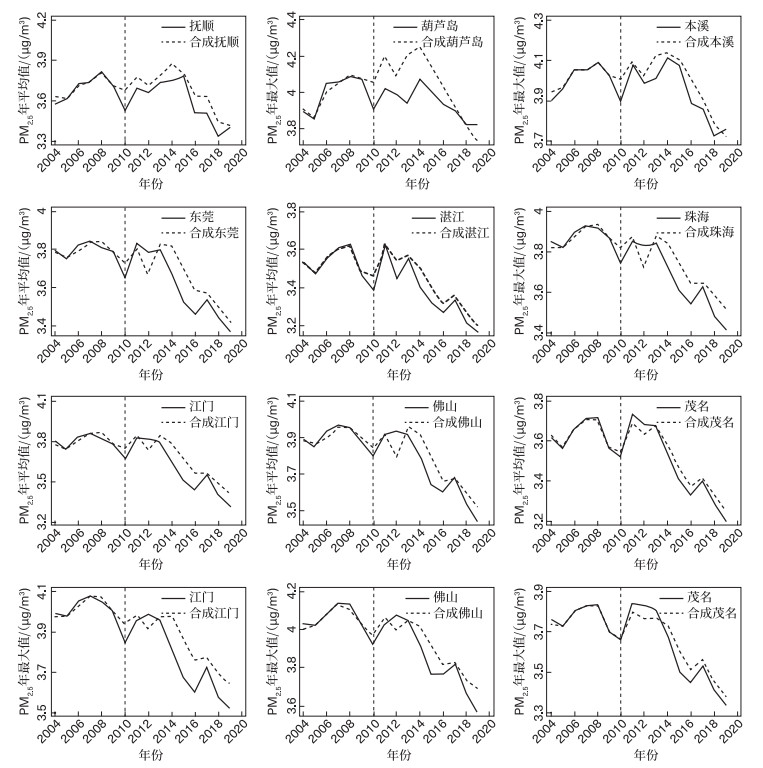

图 2展示了合成控制检验结果,实线代表试点城市大气环境的真实水平,虚线代表合成水平,低碳试点对大气环境的影响由真实与合成水平的差值表示。垂直虚线代表实施低碳试点的初始年份。可以发现在低碳试点实施以前,真实组与合成组水平的变化路径近乎重合,合成组较高度地还原了各城市在试点前的真实大气环境状况。在试点实施以后,真实组与合成组的大气环境水平路径发生变化。

|

图 2 合成控制检验(一) |

从第一批试点来看,厦门、重庆、深圳、南昌、天津、广州、昆明和中山呈现显著的大气环境改善效应。从第二批试点来看,仅遵义、广元两市呈现大气环境改善效应,考虑到样本中第二批试点23个试点城市的规模,初步得到第二批试点整体的改善效应并不显著。从第三批试点来看,黄山、西宁、乌海、银川的大气环境改善效应显著。图 3进一步展示了低碳试点省份所属城市的政策效应,抚顺、葫芦岛、本溪、东莞、湛江、珠海、江门、佛山和茂名的大气环境改善效应显著。可以发现,六个低碳试点省份中,仅辽宁和广东两省部分城市的大气环境得到改善。总体而言,低碳试点政策改善了部分试点城市的大气环境,约有五分之一的城市因此受益,其中,第一批和第三批试点城市的大气环境改善效应更为显著。上述结果初步验证了本文假设4的成立。

|

图 3 合成控制检验(二) |

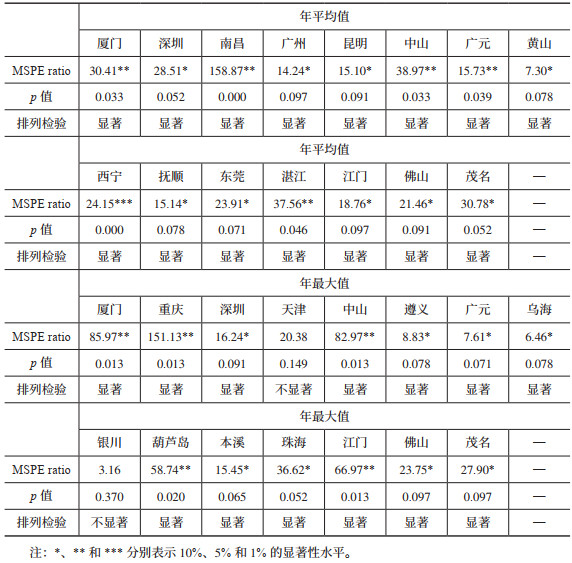

为检验合成控制法所得结论是否具有统计意义,借鉴Abadie等[41]的做法进行排列检验。思路如下:假定153个控制组城市均为实验组,合成控制每一个控制组城市,得到其Zit的真实值与合成值差距。如果t2时期实验组的σ1t是因为低碳试点引起的,则t2时期实验组的σ1t应远大于t2时期控制组所得的σjt,由此得到的MSPE ratio值越大,则说明低碳试点对大气环境的改善效应有效性越强。得到实验组及控制组共计154个城市的MSPE ratio值以后,根据大小进行排序,将MSPE ratio值大于实验组的控制组个数除以全部城市个数得到p值,将p值<10% 作为排列检验是否显著的标准,即置信水平调整为10% 的单侧检验。表 2展示了排列检验结果,可以发现,除了以PM2.5年最大值为结果变量时,天津和银川未通过排列检验,其他如图 2、图 3所示的城市均通过排列检验,即大气环境的改善效应显著,验证了合成控制检验所得结论的稳健性。

| 表 2 排列检验 |

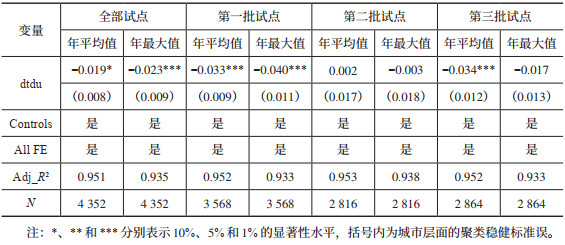

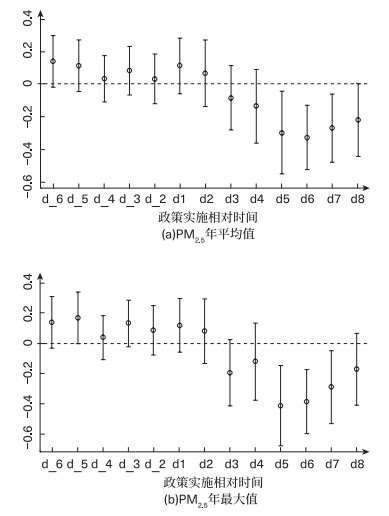

为呈现各批次试点的平均效应,采用双重差分法做进一步检验,其适用前提是满足平行趋势假设,即如果没有施行低碳试点政策,实验组与控制组大气环境水平的变化趋势应是平行的。平行趋势检验结果如图 4所示,可以发现,在低碳试点政策实施以前,回归系数的上下限均包含0,且呈现较为平行的起伏趋势,平行趋势假设成立。双重差分检验结果如表 3所示,无论是以PM2.5年平均值或年最大值为结果变量,全部试点的平均处理效应至少在10% 的显著性水平上为负,低碳试点城市整体表现出显著的大气环境改善效应。分批次来看,以PM2.5年平均值为结果变量时,第一批、第三批试点的平均处理效应均在1% 的显著性水平上为负,第二批试点的平均处理效应不显著。以PM2.5年最大值为结果变量时,第一批试点的平均处理效应仍在1% 的显著性水平上为负,第二批、第三批试点的平均处理效应不显著。考虑到国务院在2013年出台了《大气污染防治行动计划》,在全国范围内有效改善了所有样本城市的大气环境,政策时间与第二批试点存在重合,因此对第二批试点的改善效应起到一定遮掩作用。总体结论与合成控制检验一致,进一步验证了假设4的成立。

|

图 4 平行趋势检验 |

| 表 3 DID检验 |

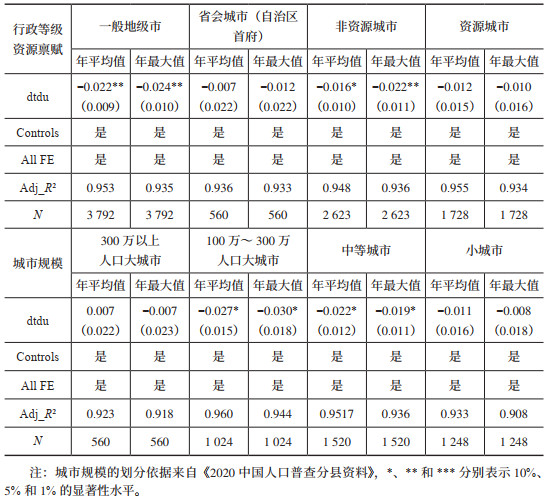

考虑到单一变量对因果效应识别的不确定性,本文采用空气质量指数和空气质量优良天数比重代替原变量。因为低碳试点政策的碳减排效应存在着一定的“时滞” [42],考虑到二氧化碳与大气污染排放的协同性,低碳试点政策对大气环境的改善也可能存在滞后效应,本文用滞后一期的结果变量代替原变量。同时,由于大气污染存在高度的环境感知风险,近十年来,中央政府出台了若干项大气环境治理政策,影响最大的当属2012年原环境保护部出台的《环境空气质量标准》和2018年国务院公布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,本文在稳健性检验、作用机制检验和空间效应分析中均加入了这两项政策的虚拟变量,以排除同质性环境政策对低碳试点政策效应的干扰,回归结果如表 4所示。可以发现,低碳试点政策显著降低了试点城市的空气质量指数,提高了优良天数比重,PM2.5年平均值与年最大值的滞后项显著为负,控制同质性政策影响后的系数仍显著为负,验证了考虑滞后效应和同质性环境政策的合理性。

| 表 4 稳健性检验 |

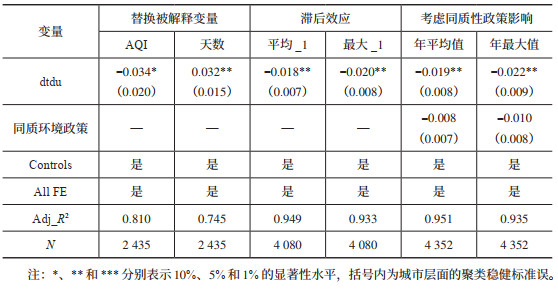

前文验证了低碳试点政策可以显著改善试点城市的大气环境,那么这种改善效应是否具有异质性?从行政等级来看,一方面,高行政等级城市拥有更完善的权力配置条件,使其在资源配置方面更具比较优势,为发挥改善效应提供更优质的平台;另一方面,资源过度向高行政等级城市倾斜,不可避免地会造成资源叠加乃至资源浪费,低碳试点政策本身的探索性优势一定程度上能缓解这种现象,向低行政等级城市投入资源用于改革。因此,本文将样本区分为省会级城市和一般地级市,识别政策效果的行政等级异质性。由表 5可得,试点地级市较非试点地级市取得了更显著的大气环境改善效应,而试点省会城市(自治区首府)的改善效应与非试点省会城市(自治区首府)并无差异。可以发现,低碳试点政策对大气环境的改善效应偏好于行政等级更低的城市。这一结论表明,相较于省会城市(自治区首府),地级市的试点机会往往更小,试点地级市对低碳试点政策的重视程度更高,其大气环境质量的提升空间也更大,因而低碳试点政策的探索性优势赋予了地级市政府更高的政策自主性,权力配置条件的改善有效缓解了以往权力受限导致的资源稀缺,大气污染治理的工作效率得以提高,从而呈现更显著的大气环境改善效应。

| 表 5 异质性检验 |

从资源禀赋来看,本文以是否为资源城市为区分标准,识别试点政策效果的资源禀赋异质性。由表 5可得,低碳试点政策的大气环境改善效应对非资源城市显著,而对资源城市不显著。这是因为资源城市对以资源开发为主导产业的经济发展模式存在着路径依赖,同时,资源开采作为工业大气污染的重要来源之一,治污减排更为困难,其转型发展及污染治理成效在短期内难以呈现,而非资源城市在这方面的阻力更小,低碳转型更容易实现,所以大气环境的改善效应更为显著。

从城市规模来看,一方面,大城市有助于更大规模的经济集聚,通过缩短知识交流的通行距离、共享基础设施来优化资源配置效率,为低碳试点政策集中治理大气环境污染创造良好基础;另一方面,大城市无序的规模扩张也会在后期形成拥堵效应,伴随着持续的环境恶化和大城市病,这都不利于低碳试点政策生效。因此,本文认为对规模适度的城市而言,低碳试点政策有助于放大其集聚效应对大气环境改善的积极影响,而对于规模过大和规模不足的城市而言,改善效应难以得到体现。由表 5可得,对于100万~ 300万人口大城市和中等城市而言,低碳试点政策有效改善了试点城市的大气环境,而300万以上人口大城市和100万以下人口小城市的改善效应并不显著。这充分说明了小城市由于规模受限,难以形成有效的经济集聚,其资源利用效率有待提高,同时,样本中小城市的大气环境质量较大中城市更高,这也遮掩了低碳试点的政策效应。规模过大城市因为环境过度承载导致了资源配置的无效率,规模不经济带来的大城市病阻碍了环境治理和绿色创新效率的提升,低碳试点政策的大气环境改善效应在大规模城市难以体现。根据上述结论可以发现,城市规模大小决定了低碳试点政策效果的显著性,因此,在政策执行过程中根据城市规模适度调整政策指向性目标,有助于提升大气环境治理的工作效率。

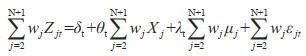

4 进一步分析 4.1 机制分析 4.1.1 机制模型设定通过构建中介效应模型探讨可能存在的作用机制。根据本文理论分析,重点关注减排溢出效应、绿色创新效应和外资限流效应对大气环境的作用机制。基于Baron和Kenny提出的逐步回归法构建中介效应模型[43]:

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

式中,Zit为大气环境水平;dtduit表示是否为低碳城市试点的虚拟变量;Xit表示控制变量,与此前一致;Mit表示中介变量,具体包括碳排放效率、绿色创新效率和对外开放水平。基于温忠麟和叶宝娟提出的中介效应检验流程[44],依次检验上述方程核心变量的系数。如系数c1显著,若系数a1和b1都显著,说明间接效应显著。此时,如果c2不显著,完全中介效应成立;如果c2显著,分两种情况:若a1b1与c2同号,部分中介效应成立,若a1b1与c2异号,遮掩效应成立。

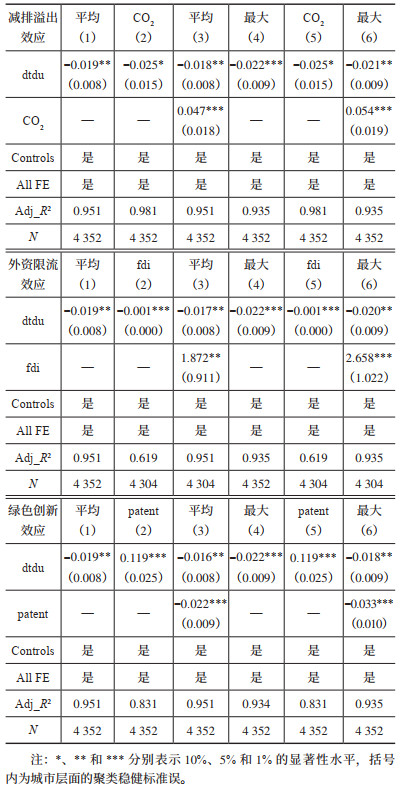

4.1.2 机制检验表 6报告了作用机制检验的结果,以PM2.5年平均值为结果变量时,第(1)列中系数c1显著为负。①第(2)列中碳排放效率(CO2)系数为-0.025,在10% 的显著性水平上显著,a1b1与c2同号,低碳试点政策通过碳减排的协同环境治理,以碳减排的溢出效应改善了试点城市的大气环境,本文假设1成立。②第(2)列中对外开放水平(fdi)系数为-0.001,在1% 的显著性水平上显著,a1b1与c2同号,低碳试点政策通过抑制外商直接投资的流入,以外商投资结构的优化效应限制了污染转移,促进试点城市的大气环境改善效应,本文假设2a成立。③第(2)列中绿色创新效率(patent)系数为0.119,在1% 的显著性水平上显著,a1b1与c2同号,低碳试点政策通过促进试点城市的绿色技术进步,以绿色创新效应改善了试点城市的大气环境,本文假设3成立。以PM2.5年最大值为结果变量的结果与前一致,验证了中介效应的稳健性。总体而言,以上结果验证了低碳试点政策对减排协同治理、绿色技术进步和外资限制流入的积极影响,有利于通过溢出效应、创新效应和限流效应渠道提升大气环境质量。未来,政府应考虑以环境规制与市场激励手段相结合,为企业绿色技术进步创造良好营商环境,实现低碳化产业体系建设与高碳化能源结构改造,同时严防外资流入的“污染避难所”效应。

| 表 6 机制检验 |

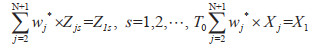

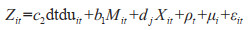

基于大气污染物的流动性和碳减排的正外部性考虑,接下来重点关注低碳试点城市大气环境改善的同时,可能存在的空间溢出。首先,本文基于全局莫兰指数检验低碳试点政策与大气环境状况的空间相关性,其计算公式如式(11)所示。

|

(11) |

其中,Wij表示经过行标准化的空间权重矩阵,因为地理是否邻接和地理距离远近决定了空间溢出效应的大小。因此,本文根据城市边界或顶点是否相邻标准,构建权重为0~ 1的邻接矩阵 W1,以城市之间直线距离的倒数为权重,构建地理距离矩阵 W2。Zi为城市i的大气环境状况,Moran’s I表示全局莫兰指数,Moran’s I的取值范围为(-1,1)。Moran’s I大于0表示存在空间正相关,小于0表示空间负相关,趋近于0则表示不存在空间相关性。

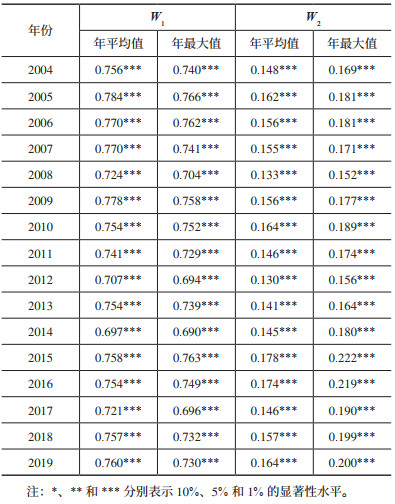

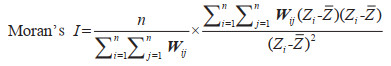

由表 7的莫兰散点可得,无论是基于W1或W2,在2004—2019年,大气环境水平的莫兰散点值均在1% 的显著性水平上为正,即大气环境水平呈现显著的空间正相关,说明各城市的大气环境既受到自身低碳试点政策的影响,也受到相邻城市大气环境的影响。因此,考虑低碳试点城市大气环境改善效应的空间溢出具有合理性。

| 表 7 莫兰散点 |

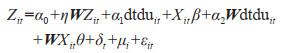

考虑到空间杜宾模型(SDM)对空间滞后与空间误差模型的兼容性,且低碳试点城市的空间单元较为固定,本文选择双向固定效应的空间杜宾模型,探究低碳试点城市大气环境改善的空间溢出效应,空间杜宾模型设定式(12)所示。

|

(12) |

其中,W为n阶的空间权重矩阵,包括邻接矩阵W1和地理距离矩阵W2,WZit为大气环境水平的空间滞后项,反映了邻近城市大气环境对本城市的影响。Wdtduit为低碳试点政策的空间滞后项,反映了试点政策对邻近城市大气环境的影响。WXit则反映了邻近城市控制变量的空间效应,其余参数与此前一致。当θ =0时,空间杜宾模型退化为空间滞后模型(SLM);当θ =0且η=0时,则退化为空间误差模型(SEM)。

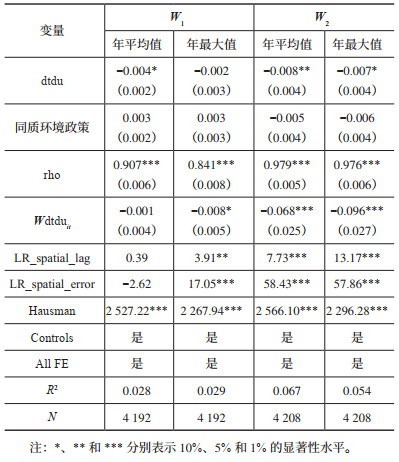

4.2.3 空间效应检验表 8报告了空间杜宾模型的结果,可以发现无论是基于W1或W2,以PM2.5年平均值为结果变量时,低碳试点系数(dtdu)均显著为负,以PM2.5年最大值为结果变量时,基于 W2构造的低碳试点系数显著为负。综上可得,在考虑空间效应以后,低碳试点政策对试点城市本地的大气环境改善效应依然成立。同时,空间自回归系数(rho)均显著为正,再次验证了大气环境水平的空间自相关。观察低碳试点政策的空间滞后项(Wdtduit)可以发现,除了基于 W1构造时,以PM2.5年平均值为结果变量的系数不显著,其余滞后项系数均显著为负,即低碳试点政策显著改善了邻近城市的大气环境,正向空间溢出效应成立,本文假设5成立。根据Hausman检验,双向固定效应模型较随机效应模型更合适。根据LR检验,空间杜宾模型多拒绝退化为空间误差或空间滞后模型,本文选择个体与时间双重固定的空间杜宾模型具有合理性。在综合考虑低碳试点政策改善大气环境的空间溢出效应基础上,在未来的大气污染防治工作中,考虑发挥低碳试点城市的示范效应,同周边区域共同建设大气污染联合防控的合作机制,能有效避免各自为政的行政低效率,最大化区域大气环境共同治理成效。

| 表 8 空间溢出效应 |

本文以低碳试点政策为准自然实验,基于2004— 2019年272个城市的平衡面板数据,通过合成控制法、双重差分法和空间杜宾模型研究低碳试点政策对城市大气环境的改善效应及作用机制。研究发现:①低碳试点城市较非试点城市取得了更显著的大气环境改善效应,其中,第一批和第三批试点城市的改善效应更显著,该结论经过一系列安慰剂检验和稳健性检验后依然成立;②低碳试点政策的大气环境改善效应具有异质性特征。从行政等级和资源禀赋来看,地级市和非资源城市的改善效应较省会城市(自治区首府)和资源城市更为显著;从城市规模来看,大中城市较特大城市和小城市表现出更显著的改善效应;③作用机制分析发现,低碳试点政策通过减排溢出效应、绿色创新效应和外资限流效应促进试点城市大气环境质量的提升;④低碳试点城市的大气环境改善效应存在正向空间溢出,试点邻近城市的大气环境质量得到改善。根据上述结论本文给出以下启示:

(1)创新驱动环境治理,严防外资污染转移。低碳试点政策的施行旨在探寻高效的低碳发展路径,平衡经济增长与环境保护的关系。在面对人口老龄化、物质资本和资源投入受限导致经济增长放缓的背景下,技术进步是兼顾发展与治理的唯一突破口。因此,有条件的低碳试点城市可以考虑以政策优惠与环境规制手段相结合,扩大对高素质人力资本的吸引力,建立优质人才储备机制,为企业绿色技术创新提供良好营商环境和人才基础。同时,针对外资流入可能带来的污染转移,应严格执行外商投资准入标准,适度引导外商投资流向资本、技术密集型等低污染行业,全力统筹外商投资结构与大气环境治理相匹配。

(2)依托区位要素条件,因地制宜精准施策。针对低碳试点政策的异质性影响,充分结合试点城市的要素禀赋,综合考虑其转型制约因素与长短期影响,有针对性地探索转型方案。对于工业基础较好的试点城市,充分发挥低碳试点政策的探索性优势,依次推进落后产能淘汰,以技术改造实现传统行业低碳化生产的全过程控制,引导新兴行业绿色发展。对于资源导向型试点城市,探索以自然资源周边特色产业发展的可能,打破发展路径依赖和资源困境阻碍,以清洁高效的区域特色发展模式推动大气环境持续改善。

(3)加强区域联合防控,共享环境治理成效。在低碳试点政策改善大气环境的过程中,其正向空间溢出效应表明,要想长期实现低碳试点政策对大气环境的治理成效,应考虑由上级政府牵头建设大气污染的联合防控机制,以低碳试点城市为示范,统一区域内联合防控的标准和法规,加强跨区域节能减排技术合作与环保设施共享,为合理放大其溢出效应创造有利条件,实现由点到面更大范围的大气环境治理成效。

(4)总结低碳试点经验,面向更大范围推广。低碳试点政策施行十几年来,通过分批扩大试点范围,试点主体已逐渐由省级下探至市县级行政区,对区域精准施策的要求不断提高,本文的研究结论表明,推广低碳试点经验至中小城市,不仅有助于推动实现“双碳”目标,更有助于改善大气环境污染。因此,适时推广低碳试点至全国范围,对实现由上到下协同减污降碳的治理增效具有重要意义。

| [1] |

陈硕, 陈婷. 空气质量与公共健康: 以火电厂二氧化硫排放为例[J]. 经济研究, 2014, 49(8): 158-169, 183. |

| [2] |

陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018, 53(2): 20-34. |

| [3] |

YU X, LIANG J N, ZHANG Y Z. Air pollution and settlement intention: evidence from the China migrants dynamic survey[J]. International journal of environmental research and public health, 2022, 19(8): 4924. DOI:10.3390/ijerph19084924 |

| [4] |

刘天乐, 王宇飞. 低碳城市试点政策落实的问题及其对策[J]. 环境保护, 2019, 47(1): 39-42. |

| [5] |

庄贵阳. 中国低碳城市试点的政策设计逻辑[J]. 中国人口· 资源与环境, 2020, 30(3): 19-28. |

| [6] |

LIU C J, ZHOU Z B, LIU Q, et al. Can a low-carbon development path achieve win-win development: evidence from China's low-carbon pilot policy[J]. Mitigation and adaptation strategies for global change, 2020, 25(7): 1199-1219. DOI:10.1007/s11027-019-09897-y |

| [7] |

TIAN Y P, SONG W J, LIU M. Assessment of how environmental policy affects urban innovation: evidence from China's low-carbon pilot cities program[J]. Economic analysis and policy, 2021, 71: 41-56. DOI:10.1016/j.eap.2021.04.002 |

| [8] |

陈启斐, 钱非非. 环境保护能否提高中国生产性服务业比重——基于低碳城市试点策略研究[J]. 经济评论, 2020(5): 109-123. |

| [9] |

徐佳, 崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J]. 中国工业经济, 2020(12): 178-196. |

| [10] |

宋祺佼, 王宇飞, 齐晔. 中国低碳试点城市的碳排放现状[J]. 中国人口· 资源与环境, 2015, 25(1): 78-82. |

| [11] |

张华. 低碳城市试点政策能够降低碳排放吗?——来自准自然实验的证据[J]. 经济管理, 2020, 42(6): 25-41. |

| [12] |

YU Y T, ZHANG N. Low-carbon city pilot and carbon emission efficiency: quasi-experimental evidence from China[J]. Energy economics, 2021, 96: 105125. DOI:10.1016/j.eneco.2021.105125 |

| [13] |

周迪, 周丰年, 王雪芹. 低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析[J]. 资源科学, 2019, 41(3): 546-556. |

| [14] |

GAO D, LI Y, LI G. Boosting the green total factor energy efficiency in urban China: does low-carbon city policy matter?[J]. Environmental science and pollution research, 2022, 29(37): 56341-56356. DOI:10.1007/s11356-022-19553-9 |

| [15] |

宋弘, 孙雅洁, 陈登科. 政府空气污染治理效应评估——来自中国"低碳城市"建设的经验研究[J]. 管理世界, 2019, 35(6): 95-108. |

| [16] |

徐英启, 程钰, 王晶晶, 等. 中国低碳试点城市碳排放效率时空演变与影响因素[J]. 自然资源学报, 2022, 37(5): 1261-1276. |

| [17] |

李云燕, 宋伊迪. 碳中和目标下的北京城市道路移动源CO2和大气污染物协同减排效应研究[J]. 中国环境管理, 2021, 13(3): 113-120. |

| [18] |

WANG H, GU K Y, SUN H, et al. Reconfirmation of the symbiosis on carbon emissions and air pollution: a spatial spillover perspective[J]. Science of the total environment, 2023, 858: 159906. DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.159906 |

| [19] |

生态环境部, 国家发展和改革委员会, 工业和信息化部, 等. 减污降碳协同增效实施方案[EB/OL]. [2022-06-10]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/17/content_5696364.htm.

|

| [20] |

ZENG Q H, HE L Y. Study on the synergistic effect of air pollution prevention and carbon emission reduction in the context of"dual carbon": evidence from China's transport sector[J]. Energy policy, 2023, 173: 113370. DOI:10.1016/j.enpol.2022.113370 |

| [21] |

龚梦琪, 刘海云, 姜旭. 中国低碳试点政策对外商直接投资的影响研究[J]. 中国人口· 资源与环境, 2019, 29(6): 50-57. |

| [22] |

SONG Q J, LIU T L, QI Y. Policy innovation in low carbon pilot cities: lessons learned from China[J]. Urban climate, 2021, 39: 100936. DOI:10.1016/j.uclim.2021.100936 |

| [23] |

刘金焕, 万广华. 环境规制是否抑制了外商直接投资的流入?[J]. 经济与管理研究, 2021, 42(11): 20-34. |

| [24] |

AYAMBA E C, CHEN H B, MUSAH A A I, et al. An empirical model on the impact of foreign direct investment on China's environmental pollution: analysis based on simultaneous equations[J]. Environmental science and pollution research, 2019, 26(16): 16239-16248. DOI:10.1007/s11356-019-04991-9 |

| [25] |

许和连, 邓玉萍. 外商直接投资导致了中国的环境污染吗?——基于中国省际面板数据的空间计量研究[J]. 管理世界, 2012(2): 30-43. |

| [26] |

周力, 李静. 外商直接投资与PM2.5空气污染——基于中国数据的"污染避难所"假说再检验[J]. 国际经贸探索, 2015, 31(12): 98-111. |

| [27] |

COLE M A. Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages[J]. Ecological economics, 2004, 48(1): 71-81. DOI:10.1016/j.ecolecon.2003.09.007 |

| [28] |

DOU J M, HAN X. How does the industry mobility affect pollution industry transfer in China: empirical test on pollution haven hypothesis and porter hypothesis[J]. Journal of cleaner production, 2019, 217: 105-115. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.147 |

| [29] |

钟昌标, 胡大猛, 黄远浙. 低碳试点政策的绿色创新效应评估——来自中国上市公司数据的实证研究[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(19): 113-122. |

| [30] |

胡求光, 马劲韬. 低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响研究——基于创新价值链视角的实证检验[J]. 社会科学, 2022(1): 62-72. |

| [31] |

胡亚男, 余东华. 低碳城市试点政策与中国制造业技术路径选择[J]. 财经科学, 2022(2): 102-115. |

| [32] |

王亚飞, 陶文清. 低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应[J]. 中国人口· 资源与环境, 2021, 31(6): 78-89. |

| [33] |

方兰, 汤鹤延, 李军. 国家自主创新示范区建设对城市空气污染的影响研究——基于准自然实验的证据[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(5): 49-62. |

| [34] |

李衡, 韩燕. 黄河流域PM2.5时空演变特征及其影响因素分析[J]. 世界地理研究, 2022, 31(1): 130-141. |

| [35] |

刘海猛, 方创琳, 黄解军, 等. 京津冀城市群大气污染的时空特征与影响因素解析[J]. 地理学报, 2018, 73(1): 177-191. |

| [36] |

胡宗义, 周积琨, 李毅. 自贸区设立改善了大气环境状况吗?[J]. 中国人口· 资源与环境, 2022, 32(2): 37-50. |

| [37] |

LIU F. The impact of China's low-carbon city pilot policy on carbon emissions: based on the multi-period DID model[J]. Environmental science and pollution research, 2023, 30(34): 81745-81759. |

| [38] |

JACOB D J, WINNER D A. Effect of climate change on air quality[J]. Atmospheric environment, 2009, 43(1): 51-63. DOI:10.1016/j.atmosenv.2008.09.051 |

| [39] |

GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J]. The quarterly journal of economics, 1995, 110(2): 353-377. DOI:10.2307/2118443 |

| [40] |

贺灿飞, 张腾, 杨晟朗. 环境规制效果与中国城市空气污染[J]. 自然资源学报, 2013, 28(10): 1651-1663. |

| [41] |

ABADIE A, DIAMOND A, HAINMUELLER J. Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's tobacco control program[J]. Journal of the American statistical association, 2010, 105(490): 493-505. DOI:10.1198/jasa.2009.ap08746 |

| [42] |

REN H M, GU G F, ZHOU H H. Assessing the low-carbon city pilot policy on carbon emission from consumption and production in China: how underlying mechanism and spatial spillover effect?[J]. Environmental science and pollution research, 2022, 29(47): 71958-71977. DOI:10.1007/s11356-022-21005-3 |

| [43] |

BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [44] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15