2. Institute of Environmental Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China

作为我国有史以来第一部以流域生态问题为导向、融贯环境法与经济法等多种法学资源、以平衡流域“生态保护”与“绿色发展”为价值依归的综合性横向立法,《中华人民共和国长江保护法》(以下简称《长江保护法》)的颁布实施是重塑长江流域生态环境治理机制与管理体制、重构长江流域纷繁复杂“人—自然”关系的破局之举,对优化完善长江流域生态环境法律体系、提升长江生态治理能力具有不可替代的、里程碑式的理论与实践价值。从整体性框架结构来看,《长江保护法》为化解流域“生态整体性和治理碎片化”这一贯穿流域生态保护过程始终的显性矛盾,不仅创设了多种可供执法者遵循的法律制度,而且确立了政府在流域生态治理模式中的统筹主导地位,同时也开创性地将社会主体纳入流域生态治理格局之中,由此建立起“环境权利—环境权力”二元架构均衡配置与协同作用的流域生态环境治理新范式。在中共中央提出“构建国家主导、多元主体参与的现代环境治理体系”这一历史性任务的时代背景下,如何准确定义《长江保护法》所塑造的公私主体融贯互通、协作互动的治理结构,这既事关长江流域生态环境协商共治实践的推进与落实,也直接影响《长江保护法》的理解与适用。有鉴于此,本文立足于规范分析的方法论研究视角,拟对长江流域生态环境协同共治范式的建构逻辑与规范意涵进行深入分析,旨在通过厘清环境行政权力与治理权利主体在长江流域生态环境治理过程中各自的运行状态与功能定位,达到《长江保护法》开篇设定的“保障生态安全,促进资源高效利用,实现中华民族永续发展”的立法目标。

1 长江流域生态环境规制模式的转型 1.1 超越既往:长江流域生态环境治理法律体系的统合建构在世界流域立法模式的“丛林”中,根据法律回应河流治理需求而表征出来的映射关系,流域法治类型主要包括涉水要素的基本立法、流域统摄型立法、流域单一事项的专门立法以及针对流域的特定化专门立法等[1]。其中,涉水要素的基本立法虽然对全国流域水环境有所调整,但无法对某个具体流域的整体生态系统形成全方位关照,以《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》为典型例证;流域统摄型立法以提炼一主权国范围内所有流域暴露出来的共性环境问题为价值依归,流域治理过程中存在的特殊性环境问题往往因处于法律关照的边缘地带而得不到应有规制,且由于此种立法模式的逻辑起点是关注所有大江大河的共性法律问题,其对立法技术与立法资源提出了较高要求,因此该模式在国际流域立法经验流变中只能被“束之高阁”;流域单一事项的专门立法建构在还原主义法学方法论基础之上,其侧重对流域某一方面法律关系的单向度调整,在一定程度上割裂了流域环境保护与经济发展的辩证统一关系,流域内生态系统的整体性、动态关联性、耦合性等自然地理属性被严重忽视,以破解长江河道采砂治理难题而塑造的《长江河道采砂管理条例》《太湖流域管理条例》,即为此种流域立法模式的规范演绎。相较而言,流域专门立法模式因适配于流域自然单元、人文特征以及管理空间等多元属性而成为推进流域法治现代化的最佳选择。事实证明,采用“一河一法”的专门立法样式能最大程度兼顾不同地区的发展利益,从而理顺流域纷繁复杂的空间法律关系,最终实现流域生态效益、经济效益、社会效益的融合统一,美国《田纳西流域管理法》《下科罗拉多河管理法》《墨累- 达令流域管理计划》均是借助流域专门立法从而形成流域善治局面的法律典范。无独有偶,《长江保护法》也是一次从事理到法理生动诠释流域专门立法的有益蓝本。在功能面向上,相较于长江流域原有立法体系对于流域治理一般问题呈现出的“不好用”、对流域特殊问题暴露出的“不管用”等法律痼疾[2],《长江保护法》赋予流域空间法律色彩,吸收原有立法体系中合理规范要素,统筹考量长江流域上下游、左右岸以及不同部门、企业间存在的利益关系,通过建构统一连贯的立法逻辑与价值指引,形成对长江流域生态环境治理法律体系的整合与涵射。在价值取向方面,《长江保护法》的立法构造突破了以单一环境要素保护为重心的碎片化立法取向,其不再局限于规制流域某一事项的环境问题,相反其以《环境保护法》创设的“综合治理原则”和近年来日渐勃兴的“公共治理理念”为价值主线,围绕行政法“合作规制”理路创设出一套融合事权配置、制度依托、理念革新、主体多元的长江流域生态环境系统性治理的规范框架,例如,以流域绿色发展理念为价值指引,《长江保护法》创设了绿色发展规划、绿色发展红线、绿色发展评估等系列相互配套的制度举措,这一框架旨在通过征募市场与公众的力量,架构起权力主义—国家与专业主义—社会交织互动、融贯互通的行为范式,从而实现长江流域生态环境的有效治理以及流域法治的系统转型。因此,《长江保护法》对既存法律体系的整合与超越,即是该法在理论与实践上创新的亮点所在。

1.2 范式转换:从行政权一元主导变革为合作共治长江流域生态环境治理范式由政府单一主导转变为“环境权利—环境权力”二元架构的均衡配置和协同作用,主要受以下事理与法理因素的驱动:

1.2.1 以多元共治顶层设计的价值指引为根本遵循在社会价值结构日趋多元的时代背景下,为调和诸多主体间的利益平衡、提升环境行政的治理效能、推动“权利—权力”治理谱系的形成,党的十八届三中全会首次创造性提出推动“社会管理”向“社会治理”转变这一思维理念的革新。在此目标导向下,党的十九大报告顺势而为,指出应打造共建共治共享的社会治理格局、建设社会治理共同体。与此同时,为落实党的十九大精神,《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》提出“社会治理是国家治理的重要方面,要构建党委领导、政府负责、民主协商、社会协同的社会治理体系”,这一重要论述揭示出新时代中国特色社会主义社会治理的理论逻辑和实践进路,并借此推动现代环境治理体系的生成与实质性变革。在此背景下,2020年,中共中央办公厅与国务院办公厅出台《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,重点围绕政府、企业以及社会公众等多元主体在环境治理过程中的角色发挥进行了顶层设计,旨在通过塑造现代环境治理“公私互动合作”的规范进路,建立符合环境法律秩序期待的主体关系和行动结构。

在现代环境治理体系这一顶层设计的根本指引下,长江流域生态环境治理的规范形态及其制度体系具备了深厚的政策沃土,它体现了现代环境治理体系在江河湖海空间立法上的现实转化,具言之:《长江保护法》以长江流域一体化法治保护策略为主线,通过统合流域绿色发展与生态保护的价值目标、构建“大部制”流域统一管理机制、建立“中央—流域—地方”三维层级事权配置体制、形成“聚合互动”的法律制度设计以及统筹行政资源、市场机制与社会资源的合理调度,使得政府、市场以及公众“三驾马车”在各自行动边界内嵌入流域公法之中并形成责任分层、协同并进、行为互补的稳定型运作逻辑,推动长江流域范围内相关利益主体目标耦合、功能聚合的理想变成现实,其以法律的共时性与规范的体系化塑造出现代环境治理体系所期待的治理格局和价值结构。

1.2.2 以社会力量蓬勃发展的客观趋向为基础准确理解长江流域生态环境规制模式转型的基本动力,除了将视野定位在政策文本对立法所具有的铺陈作用之外,还应深刻洞悉《长江保护法》所嵌入与依附的特定社会情境。我国社会主义市场经济的日趋繁盛为社会价值多元结构的形成以及社会多元群体的分层形成[3]提供了必要的物质根基。此外,随着后现代思潮、合作型国家以及以环保组织为代表的第三部门的兴起,加之政治民主化进程的快速推进,社会的动态转型在催生了环境领域合作规制价值范式的同时,在客观上也为社会力量介入环境保护这一公共事务、提升自身环境治理话语权奠定了坚实的社会土壤,这在很大程度上改变了过去在环境保护过程中政府一家独大而缺失社会智识的单一治理格局[4]。公私合作型环境治理范式也因具备了充分的动力源泉而成为重构流域治理权力秩序、优化流域利益布局的法治新典范。

以环境治理的社会中坚力量——环境保护组织为例:近年来,随着环境非政府组织(NGO)数量的不断增加及其活动辐射范围的逐渐扩大,我国环保组织在生态环境治理的影响和作用日益增强,包括通过多种渠道表达自身对环境保护的价值诉求,介入和参与环境政策的制定修订工作;利用自己作为生态环境“代言人”的法律资格,积极提起环境公益诉讼,借助司法力量守护“绿水青山”;组织集体环境保护行动,通过发挥舆论的导向作用影响环境行政决策;开展形式多样的环境宣传与教育活动,为全社会环境保护意识的增强凝心聚力。

此外,作为现代环境治理中的一条隐形主体——专家学者在流域治理多元结构中也扮演了优化环境权力行使进路、提升环境行政科学化水平的辅助性角色。以流域内排污权交易为例,作为由经济学家戴尔斯在科斯定理的基础上提出的、运用经济学原理解决水污染问题的科学性手段[5],无论是水污染物总量控制数据的生成还是排污权配额的核定与分配,抑或是排污许可信息系统建立等权力运行的诸多方面都涉及大量的专业化知识,需要运用专业主义知识与理性降低或控制流域环境风险,以补救权力机关在某些专业领域因知识狭隘而沦为“外行”的缺憾。

1.2.3 以成本—效益分析理论下长江流域生态环境治理效能最大化为动力在环境价值结构日趋多元、环境利益关系日益复杂化的时代背景下,行政权在环境治理问题上面临这样一个不容忽视的事实——行政赤字,即公共权力资源的单极化运用在应对复杂多变的流域治理情势时难免会显得捉襟见肘。其具体表现在:较高的环境行政执法成本、潜在的规制俘获风险、尚未形成稳定制度理性的执法手段以及“运动式”执法特征等一系列环境行政过程中存在的结构性难题已然暴露出以单向度权力运行为表征、以“标准设定”为中心模式的官僚式环境规制已逼近技术能力、管理成本和治理效率的上限。正如布鲁斯在《重塑环境法》一书中所指出的那样:当污染源不断扩大时,信息不对称问题以及为搜集信息付出的行政成本给行政部门带来了巨大压力,使得政府一元主导治理结构难以对环境问题形成全方位的有效规制[6]。对此,通过赋权的形式塑造私主体参与环境治理的价值谱系,不仅能保障流域治理层面的法权结构趋向平衡,从而跳出环境治理过程中常出现的“塔西佗困局”①,而且能完成公私交融秩序下流域立法体系化的规范任务[7],最终推动政府、企业、公众三维主体在流域生态环境治理过程中功能聚合效应得以最大程度的发挥。换言之,长江流域生态环境协同共治范式通过吸纳市场主体与社会公众积极主动地参与流域治理,例如鼓励、支持单位和个人参与长江流域生态环境保护和修复、资源合理利用、促进绿色发展的活动①;鼓励社会资金建立市场化运作的长江流域生态保护补偿基金;鼓励相关主体之间采取自愿协商等方式开展生态保护补偿②。与此同时,通过在方法论上整合数据共享、专家参与、信息交流以及技术合作等多种环境治理手段,能有效纾解流域环境管理机关的行政执法压力,极大降低流域内规则制定与监督实施的治理成本,理性和平地化解流域内纷繁复杂的利益矛盾冲突,系统全面地凝聚流域生态环境治理的社会共识。这既符合成本—效益分析理论视野下长江流域生态环境治理效能最大化的秩序期待,也能够提升长江流域生态环境治理效能、提高政府在流域治理事项上的科学决策化水平,对于推动《长江保护法》的落地实施无疑具有深层次的价值功用。

① 此种现象指的是:当以企业、公众为代表的社会主体难以通过正当、合法、有效的渠道向政府表达自身环境利益诉求时,社会主体对政府环境行政权的行使也当然会质疑甚至抵触。长此以往,即使政府做出有利于社会主体环境利益保障的行政决策时,该行政决策也往往会遭到公众惯性的排斥。

①《长江保护法》第16条规定:国家鼓励、支持单位和个人参与长江流域生态环境保护和修复、资源合理利用、促进绿色发展的活动。

②《长江保护法》第76条规定:国家鼓励社会资金建立市场化运作的长江流域生态保护补偿基金;鼓励相关主体之间采取自愿协商等方式开展生态保护补偿。

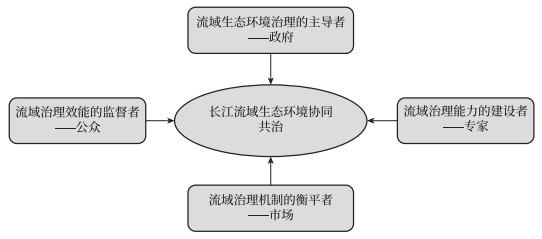

2 长江流域生态环境协同规制模式的立法诠释《长江保护法》所建构的流域生态环境协同共治范式既关涉行政权主导流域环境治理的地位宣示,同时也对多元权利主体在流域环境治理过程中的功能配置做了规范表达,其具体结构模型如图 1所示。

|

图 1 长江流域生态环境协同共治模式的结构模型 |

长江流域生态环境治理事务之繁多、涉及利益主体之多元、牵扯社会关系之复杂、涵射领域之宽广等特征决定了集灵活性、权威性、专业性于一身的行政权在谋划与实施长江流域生态环境治理策略、统摄长江流域生态安全法律秩序上必然占据主导地位。《长江保护法》对行政公权统筹主导地位的法律诠释,采用了由“宏观宣示”到“微观赋权”的全方位规范进路。

2.1.1 宏观立法宣示:长江流域生态环境治理中环境公权的主导地位(1)以“长江流域”内涵界定为导向建构长江流域生态环境治理的国家任务。《长江保护法》采用世界上最先进的流域治理理论对“长江流域”法律概念进行了科学界定[8],该法第2条第2款规定:“本法所称长江流域,是指由长江干流、支流和湖泊形成的集水区域所涉及的青海省、四川省、西藏自治区……福建省的相关县级行政区域”。由此观之,法律意义上的长江流域不仅指集河流湖库等聚水区于一体、具有显著生态边界的自然生态空间,同时还是一个以水要素为纽带形成的、关涉流域内资源禀赋、人口分布、文化传承、生产力布局等诸多人文因素的行政管理空间,这亦由此形成了长江流域的第二层空间属性认知。对此,《长江保护法》也以详细列举的方式对长江流域覆盖的19个省(区、市)相关县级行政区域进行了立法框定。以长江流域法律内涵表征出的管理空间属性为导向,这意味着长江流域管理应当统合流域所辖行政区的管理制度、政策法律以及标准时序等一系列制度设计,从而化解流域行政分割现象并形成一套适配于流域特性、成熟且自洽的管理体制机制、事权配置。在此背景下,因应《宪法》第9条、第26条为对国家(政府行政机关)所负担的环境保护根本职责进行的规范设定,加之为避免“自由主义市场范式”缺乏必要外在约束而导致环境治理陷入集体行动失败的困境,在生态环境治理实践的现实需求和宪法文本的规范指向功能下,中央与地方行政公权部门在流域生态风险化解、污染防治、生态保护与修复、资源开发利用以及流域经济清洁生产、能效推进等事项上的治理任务由此生成,这一任务的实质系国家安全保障任务的意涵在流域生态环境治理领域的演绎、延伸与实现。在“长江流域”法律概念建构导向长江流域生态环境治理国家任务的逻辑演进下,以环境公权为主轴的流域生态环境治理结构由此得以形成,如第75条第1款规定:国务院和长江流域县级以上地方人民政府应当加大长江流域生态环境保护和修复的财政投入。

(2)将流域生态安全嵌入国家总体安全体系中,以凸显国家公权在长江流域生态环境治理结构中的能力禀赋。风险社会视域下,纯粹的科技理性繁衍出了社会化的生态风险,为最大限度消减科学不确定性可能引发的生态环境问题,生态安全保障被视为必须肩负的时代任务[9]。在此背景下,根据《长江保护法》第1条的规定,流域生态安全作为该法的首要价值定位,不仅是提高流域生态产品供给能力、提升生态系统服务功能,从而维护长江流域生态系统健康与完整的内生需求和使命所在,同时也是对国家总体安全战略的践行与展开,其以国家总体安全保障为价值依归,对于国家安全观具有重大构成性意义。在环境法规范建构范畴下,生态安全作为法律术语首次出现在《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国自然环境保护法》 ①中。与此同时,为彰显生态安全在国家总体安全之中的重要地位,《中华人民共和国国家安全法》也设定专门条款对二者关系进行了法律解释与价值识别:国家完善生态环境保护制度体系,加大生态建设和环境保护力度,划定生态保护红线,强化生态风险的预警和防控,……大气、水、土壤等自然环境和条件不受威胁和破坏。据此分析,可以知晓的是,在《长江保护法》将生态安全嵌入国家总体安全体系的背景下,国家这一公权主体在长江流域生态风险治理过程中统筹主导地位的引入与展开自然而然地具有了充分的法权依据,这既包括第5条确立的“长江流域地方各级人民政府维护长江流域生态安全的责任能力建设”、第10条规定的“为预防流域突发生态环境事件而要求国务院生态环境主管部门同国务院有关部门和长江流域省级人民政府建立健全应急管理机制”、第24条明确要求的“国家设立科学合理、保护有力的自然保护地体系以构建国家生态安全屏障的责任范畴”,也囊括第四、五、六章对国家在流域生态安全治理领域能力建设的主体责任作的精细化安排,如流域生态环境治理基础设施与人才队伍建设、产业布局优化与结构升级的支持等。

① 根据该法:“生态安全”囊括八个方面的内容: 1. 生态系统的平衡得到维护,自然界的自然过程保持一种和谐状态;2. 可再生自然资源的再生条件得到保护;3. 不可再生的资源备受珍惜和得到节约利用;4. 自然界的环境容量受到尊重;5. 环境的自然净化能力得到维护;6. 整体自然环境处于良好的状态;7. 维持人的生命活动和健康所需要的正常条件得到保障;8. 人的环境权利受到尊重和保护。

2.1.2 微观立法赋权:纵横交错下环境公权的职责序构《长江保护法》一方面通过立法宣示的形式诠释了国家在流域生态环境管控中的主导地位,另一方面采用授权性规范的法律样态,从纵向与横向双重维度出发,系统勾勒出政府在长江流域生态环境能力建设上的基本轮廓,包括纵轴上对央地流域事权配置法律关系进行了重构和横轴上对流域内不同行政管理部门的规制范围进行了厘清。

(1)纵轴维度:重构央地在流域事权配置上的管理体制。环境公权主体在流域生态环境治理事项的纵向关系上虽然表现为上下级政府间领导和被领导的关系,但由于中央政府与地方政府的环境治理目标并非总是趋向一致,为破除原有流域管理体制不合理导致的央地事权博弈的掣肘,《长江保护法》对长江流域生态环境治理体制进行了价值重塑,最终建立起“中央统一事权、央地协同管理”的体制构造,这一构造的基本要素包括流域统一管理机构的设置、流域管理机构的职权配置、央地衔接有序管理三个维度内容。

一方面,《长江保护法》第4条、第9条第1款、第13条、第55条等规范明确要求建立“长江流域协调机制”并对其职权配置作了详细部署。首先,在流域统一管理机构法律属性的基本识别上,“长江流域协调机制”属于中央事权的管辖范围,具有最高的流域管理层级,将原有的“九龙治水”变革为“一龙治江”。其次,“长江流域协调机制”通过建立专家咨询委员会,统筹负责流域重大政策、重大规划的审议和重大战略项目审批,跨地区跨部门重大事项的协调解决,长江生态环境保护工作的监督检查,流域信息共享系统与监测网络的建立以及行使包括流域自然资源产权和环境执法权在内的决策、协调与监督等基本类别的综合管理权。

另一方面,在央地流域事权协同管理层面:首先,由于长江流域协调机制的贯彻以及治理能效的彰显和提升需要依赖各级地方政府的积极有效配合,为此《长江保护法》第5条、第6条、第9条第2款、第12条第2款通过对省级政府在本行政区域内流域管理事权的合理配置,同时赋予县级以上地方人民政府及其有关部门一定的职权,包括厘清各级河湖长分级管理的职责边界,规定地方各级政府对本行政区内涉水事项享有一定执行权以及明确省级人民政府对本行政区域内的流域性事务的决策、组织、制定、领导等事权。其次,纵向维度上,为避免地方政府因缺乏必要权力规制而导致长江流域生态环境治理目标被悬置,还需要在流域事权运行过程中形成行政权力的内在约束。《长江保护法》第78条规定“国家实行长江流域生态环境保护责任制和考核评价制度,上级人民政府应当对下级人民政府生态环境保护和修复目标完成情况等进行考核”,此举即旨在以反向激励的措施驱动地方政府积极推进流域环境治理工作,从而构筑起上级与下级政府在流域环境治理事项上协同发力、聚合互动、合理高效的科学管理体制。

(2)横轴维度:明晰流域行政管理部门的规制范围。为避免流域生态环境治理过程中政府不同部门之间、部门与地方之间因价值目标追求上的抵牾而产生横向博弈与相互扯皮,《长江保护法》遵循类型化治理思路,在确立长江流域协调管理机制统筹负责的前置条件下,通过明晰中央各部门的具体流域治理职责划分与功能定位,以实现对长江流域水资源调度利用、港口岸线资源分配、生态环境修复、重点物种保护、流域污染防治以及产业布局优化等各种事项的精细化管理。例如,第7条规定:国务院生态环境、自然资源、水行政、农业农村和标准化等有关主管部门按照职责分工,建立健全长江流域……生物多样性保护、水产养殖、防灾减灾等标准体系;第8条第2款明确“国务院野生动物保护主管部门负有对长江流域野生动物资源状况调查的职责”;第21条规定“国务院水行政主管部门负责长江流域水资源合理配置调度及利用工作”“国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排”;等等。

此外,立法者基于提升长江流域生态环境治理效能及预防各部门因各自为政而陷入治理职能碎片化桎梏之中的价值考量,《长江保护法》创设了针对流域生态环境治理复杂特性的横向配合辅助机制与流域信息共享机制,通过跨部门的协作互动与优势互补,降低因部门协商产生的边际成本的同时提高长江流域生态环境治理的行政效能,第19条、第27条、第38条、第67条均是协调不同行政部门之间职能关系的典型例证,其通过对行政部门间辅之以内在的功能排序,推动长江流域生态环境的协同治理与融合发展。

2.2 流域环境治理过程中社会主体治理权利的法律确证 2.2.1 环境私主体参与流域生态治理获得合法性空间为纾解长江流域传统治理模式中环境权力与环境权利存在的结构性失衡之困境,《长江保护法》摒弃流域生态环境治理过程中行政权“独揽天下”的思维定式,在对流域环境治理权能进行积极肯认的前提下将社会力量纳入长江生态安全治理的主体序列,在规范建构上深入挖掘环境权利主体参与流域治理的潜在价值与独特功能,符合社会变迁情境下流域规制手段完善与环境法治演变的客观规律。

社会力量在流域治理过程中主体资格的法律确证主要遵循“从抽象原则规定到具体规则设定”的基本进路:其一,《长江保护法》第3条将“共抓大保护与系统治理”确立为本法的基本原则。其中,“共抓大保护”即为长江流域生态环境协同共治范式的价值映射,其寻求构建长江一体化保护格局,通过整合公私主体多元利益关系,意在形成多元化流域生态环境治理结构,这在解释论上为将社会主体嵌入流域生态环境治理过程并展开公私主体间的融贯互动活动预留了充分的法律解释空间。此外,“系统治理”不仅是从流域环境要素联动性视角出发,强调以系统论的思维方法对流域内山川、林草、河海、湖田、沙冰等自然要素的整体施策与统筹兼顾,其还包含在主体层面塑造流域共治的治理结构,以实现“权利—权力”谱系下系统治理的秩序期待。其二,《长江保护法》以规则赋权的形式对环境私主体的治理权利进行了具体规定,既包括对市场主体在流域环境治理过程中的权利行使的边界划定,如第75条第4款规定:国家鼓励金融机构发展绿色信贷、绿色债券、绿色保险等金融产品,为长江流域生态环境保护和绿色发展提供金融支持;也包括对社会公众参与流域环境治理的权利配置,如第14条第2款与第79条第2款分别规定了新闻媒体在流域环境保护中的舆论导向功能以及公民、法人和非法人组织对长江流域环境污染、生态破坏等事件享有揭发检举的权利。

2.2.2 环境私主体嵌入流域生态治理结构的功能谱系在长江流域生态环境协同共治范式的新型格局之中,环境私主体的功能配置架构如下:

(1)长江流域生态环境治理能力的建设者。面对长江流域纷繁复杂的环境治理问题,实现长江流域生态环境治理体系与治理能力现代化目标首先需要根植于价值无涉的科学机理,以专业性意见与知识性权威的形成和创建为长江流域正确决策及法律预判保驾护航。有基于此,《长江保护法》第12条第1款创设了专家咨询委员会制度,通过组织专业机构和人员对长江流域重大发展战略、政策、规划等必要事项展开科学技术咨询,切实提升长江流域生态环境治理能力,专业主义价值理念在长江流域协调共治范式中也由此生成。

作为开启长江流域生态环境现代治理“阀门”的“金钥匙”,专家因善于将专业知识、科学机理以意见的形式运用于环境治理实践之中而成为环境行政决策或环境司法裁判过程中不可或缺的关键一环。作为流域法治引智的形式载体,长江流域生态环境协调管理机制通过对专家群体的引入,一方面能够优化环境公权行使进路、提升流域行政科学化水平,具有补救权力机关在某些专业领域因知识狭隘而成为“外行”的结构优势,其解决的是决策科学性、行政合理性的问题;另一方面,专家咨询意见在某种程度上也能映衬出社会民意对于流域治理过程中环境正当性利益的支持,着眼于对流域“权利—权力”治理结构失衡的矫正,具有补强公众对环境行政的信赖功能。

(2)长江流域生态环境治理效能的监督者。从监督规范体系的基本构造来看,《长江保护法》不仅创设了体现行政主导地位的自上而下国家公权机关内部监督体系①,在环境私主体嵌入流域生态治理结构过程中,第79条第2款还以赋权的形式对社会公众的流域环境治理的监督权进行了明确规定,其强调公众享有参与流域生态环境治理的程序性权利,内容包括“督政”和“督企”两种类型,即对公权机关环境治理责任的监督和对企业或个人在利益驱动下实施的环境污染/ 生态破坏行为的监督,旨在实现流域环境治理结构的良性互动以及法权结构的动态平衡。同时,为使得社会公众在流域生态环境治理过程中的监督效能最大化实现,立法还对环境私主体之流域生态环境信息的客观取得作了制度性保障,第79条第3款规定:国务院有关部门……完善公众参与程序,为公民、法人和非法人组织参与和监督长江流域生态环境保护提供便利。因此,公众在对流域生态环境信息的知情权与获取权得到保障的情况下,通过法律赋予的环境监督权能的积极行使以及环境利益诉求的畅通表达,能客观影响流域内环境行政主体的权力行使,同时也能对流域生态环境违法行为起到一定的社会预警效用。

① 《长江保护法》第82条规定:国务院应当定期向全国人民代表大会常务委员会报告长江流域生态环境状况及保护和修复工作等情况。长江流域县级以上地方人民政府应当定期向本级人民代表大会或者其常务委员会报告本级人民政府长江流域生态环境保护和修复工作等情况。

(3)长江流域生态环境治理机制的衡平者。因应环境问题“负外部性”本质属性,环境行政执法构成了我国环境规制的主要模式。然而,在肯定行政公权机关在环境治理过程中具有威慑性强、效率性高、执行方便等制度优势的同时,也不得不面临行政执法资源有限性的现实窘境。在此背景下,政府因担负较为高昂的行政执法成本,在流域生态环境治理过程中往往会滋生“运动式”执法、行政执法“一刀切”、政府被执法企业“俘获”等规制不足的“痼疾”,它既无法全面控制流域污染问题和生态风险, 也无法实现立法者事先谋划的流域生态环境有效治理的美好愿景。为破除高昂行政管理成本导致的上述困局,《长江保护法》尝试通过构建社会资本运作机制来弥补政府主导的经典规制之不足,第75条第4款、第76条第4款均是借助市场机制与财产权逻辑以开拓流域治理资金的来源渠道、增进长江流域环境保护能效的典型例证,其在纾解政府环境治理成本高昂问题的同时也构成了环境私主体治理的重要分支。需要注意的是,为正确识别市场机制在长江流域协同共治范式中的结构关系与功能定位,社会资本、金融机构等市场主体介入流域环境治理需要充分发挥政府的引导作用,即在现代环境治理体系中,市场机制需要借助私法关系的选择来增强公法机制与市场主体之间的系统融合与制度性嵌入,以发挥好市场化工具对公法意义上“命令—控制型”环境规制工具的补强作用[10]。

3 长江流域生态环境协同规制模式的意涵表达长江流域生态环境协同共治模式的立法诠释不仅为观察、应对流域生态环境风险问题提供了基本依循,也为现代环境治理体系视野下公私主体交融互通参与长江流域全景式治理提供了规则指引,从根本上契合习近平总书记提出的“长江经济带发展要共抓大保护、不搞大开发”的思想基调。基于此,在学理上,可从形式、理念与要素三重维度内容出发,对长江流域生态环境协同规制模式的法律意涵予以明晰。

3.1 形式维度:从“一元主导”到“公私互动”公私互动治理构成了现代环境治理的理念变革与行进方向。基于此,长江流域生态环境治理目标的预期实现毋庸置疑需依赖于构建行政主体与社会力量融合互通、协同互担的法律规范体系。为迎合长江流域治理的时代所需,《长江保护法》对公私多元主体的流域治理权责进行了精准配置,同时提出了长江流域生态环境“共抓大保护”的基本要求。解释论下,“共抓大保护”的核心要义在于倡导建立长江流域生态环境协同共治新秩序,在明晰不同治理主体的功能属性与联结关系的基础上实现“环境权利—环境权力”二元架构的均衡配置和协同作用[11]。

一方面,《长江保护法》对担负不同环境治理使命的行政主体的行动边界进行了划定,针对自然资源、农业农村、水行政、林业草原、交通运输、生态环境以及地方政府及有关职能部门在长江流域不同生态环境治理领域的权责作了系统性规定。具体而言,法定的行政权治理权限主要囊括流域生态环境保护的以下方面内容:流域生态安全的监测、评估、报告及预警;流域自然资源状况调查、野生动物及其栖息地状况普查;流域优秀特色文化的传承与文化遗产的保护;流域国土空间的规划与用途管制;流域洪涝干旱等灾害的监测预报预警、防御、应急处置与恢复;流域生态修复与生物多样性保护;流域生态环境保护和修复等方面的科学技术研究开发和推广应用;流域各类保护、开发、建设活动的监督检查等。

另一方面,《长江保护法》对环境私主体在流域治理中的合法性地位进行了明确的规范授权,为环境私主体介入流域环境治理提供了基本准则与路径依赖。依循《长江保护法》塑造起的公私协力的规范逻辑,长江流域生态保护和修复等方面的科学技术研发与应用主体、环保组织、新闻媒体、专家学者、社会公众、金融机构等环境治理私主体并非再单纯被定位为传统政府科层式管制下环境权益的被动保障者、环境治理的消极参加者,而是在增进自我权益这一价值导向下平衡流域内环境公益、传递利益相关者权利诉求、具有独立思想和行动策略的环境法治共同体,其通过公益诉讼、社会监督、自主治理、公私合作、自愿性环境协议等各种形式全面介入流域环境治理, 能极大提升《长江保护法》的环境规制效率与环境行政的治理效能。具体而言,《长江保护法》视域下环境私主体在流域治理中的活动空间主要集中在如下9个方面:①开展长江流域生态环境保护和绿色发展的宣传教育;②参与流域环境信息交流平台与监测网络的建设;③对于流域生态环境违法行为进行舆论监督;④配合国家对长江流域生态环境监管、生态风险管控等系列工作;⑤参与长江流域生态环境保护和修复、文化遗产保护等工作;⑥对长江流域重大发展战略、政策、规划等事项进行专业解答;⑦积极开展垃圾分类工作,倡导绿色消费、践行绿色低碳生活方式;⑧开展流域生态环境保护和修复等方面的科技创新;⑨以市场化运作方式为流域生态保护修复提供资金支持。综观纵览,《长江保护法》通过运用以“法律规则为中心的”合法性建构进路,为环境私主体规范且有序嵌入流域生态治理结构提供了实体性法律保障。

3.2 理念维度:由“割裂对立”转向“理性融合”因应流域是自然地理单元和社会经济单元融合而成的空间统一体,在流域空间这一特定场域内,受制于地理、历史、人文等诸多因素的影响,长江流域面临自然资源禀赋有限以及区域经济发展极不平衡的双重矛盾,流域生态保护与高质量发展的关系问题由此构成了长江流域生态环境治理的核心议题。法律作为流域复杂社会关系的调节器,《长江保护法》对流域空间范围内固存的经济利益增进与生态利益维持这一流域环境治理过程中既有矛盾的衡平态度决定了流域空间法治的精神实质与价值追求。对此,相较长江流域原有立法框架因忽视流域经济与生态所具有的价值同构属性而在理念塑造维度形成的流域生态环境保护与经济社会发展分而治之的局面①,《长江保护法》从整体系统观的思维范式出发,通过摒弃环境保护与经济发展割裂对立的立法理念,树立起为新时代流域法治所遵循的生态理性与社会理性相互嵌合的价值标准,进而实现了长江流域生态环境治理理念由“割裂对立”转向“理性融合”的伟大变革。具言之,为使得流域系统内的自然、经济、社会系统始终处于动态平衡关系之中,《长江保护法》第1条明确规定了“实现人与自然和谐共生”的立法目的,通过将“以尊重并认同自然内在价值”的生态文明同构性理念融贯其中,凸显出长江流域生态环境治理实践中坚持“生态优先、绿色发展”基本原则的必要性。作为立法活动的方向宗旨、立法论证的有效途径、法律解释的重要标准、公民守法的规范指南,立法目的为一部法律能“走多远、管多宽”奠定了整体基调[12]。《长江保护法》的生成流露出鲜明的目的属性,以“人与自然和谐共生”为价值内核的生态优先、绿色发展理念即为生态环境保护与经济社会发展有机统一关系在长江流域空间治理中的理性表达,其蕴含着以整体主义立场和系统论方法推进流域生态保护和高质量发展的强大价值导向功能。此外,《长江保护法》第2条规定的“在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动,应当遵守本法”也以整体系统观的视角对流域生态保护与经济发展关系的妥善安排与精细设计作了必要性立法关照,有利于在法治轨道上保障长江流域以高效率高效益生产方式为全社会持续公平地提供高质量生态系统服务,最终促进“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”流域空间发展格局的形成[13]。

① 流域的生态环境问题主要由《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国环境保护法》等以注重流域“生态属性”的法律法规进行调整,流域的开发利用问题则主要由《中华人民共和国水法》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国渔业法》等以关注流域“经济属性”的法律法规进行规范。

3.3 要素维度:由“线性单一”转向“立体协同”出于对长江流域生态环境所具有的非线性特征的理性认知,《长江保护法》立法者跳出了传统立法在还原论支配下将流域界定为“水系空间”的旧有思维范式,通过充分运用整体系统观对长江流域综合性立法的客体进行识别[14],将法益保护客体从之前法律规范所调整的涉水要素“一元独舞”扩展至涉水相关要素的“多元并进”,以实现从单一涉水管理向流域一体化治理的结构转型。具体而言,《长江保护法》以实现流域生态环境诸要素的协同共治为价值圭臬,通过整合长江流域原有涉水要素的单项立法,将流域立法所要调整的客体不再仅仅框定在单一水要素之上,而是以水资源、水环境、水生态为基本载体并延展至与涉水要素相关的其他环境与资源因子方面,旨在建构起兼具生态理性与社会理性、系统性与整体性的长江流域生态环境一体化法律保护秩序。这一秩序主要体现在《长江保护法》立法目的设定与制度安排两个维度上。

一方面,《长江保护法》为实现流域调整对象由单一涉水转向一体化治理的目标,在立法目的上,《长江保护法》第1条开宗明义地指出“为了加强长江流域生态环境保护和修复,促进资源合理高效利用,保障生态安全,实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展”。通过对长江保护法立法目的的全面审视,可以发现,《长江保护法》建立在流域生态环境问题与经济社会问题相互过渡、相互制约的科学机理之上,既对国土空间规划与管控、水资源节约集约利用进行了谋篇布局,又将生态系统保护与修复相结合、污染防治与环境质量改善相结合。相较于长江流域传统立法规范,其所关注的不是某一环境要素或者某种功能的保护与维持,而是出于对增进流域整体社会福祉的系统考量,并以递进式立法表达方式对法律调整客体作了精准诠释。另一方面,在制度安排上,《长江保护法》不仅要求“组织编制长江流域国土空间规划,科学有序统筹安排长江流域生态、农业、城镇等功能空间,划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”,而且设置了“生态环境修复”的专章,确立了“对长江流域生态系统实行自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合的系统治理”的法治方略,并规定了长江流域重点水域捕捞管理制度、水沙调控与防洪安全等措施。“生态保护与修复”专章与“资源保护”“水污染防治”“绿色发展”专章遥相呼应,其既关注到水资源和涉水资源的关联性以及水污染防治与水生态功能的一体性,同时对流域生态保护与经济发展交融同构属性作了必要性法律关照, 从规范层面建构起系统且严密的长江流域生态保护法治之网。

4 结语《长江保护法》创设的“环境公权机关统筹主导+ 环境私主体积极参与”的长江流域生态环境协同共治的新范式,既是对现代环境治理体系这一国家顶层设计的规范践行,也符合规制内涵变迁下行业协会、环保组织、专家咨询小组、社会公众等环境私主体治理力量蓬勃发展的客观趋向,适配于以妥适的路径实现“成本—效益分析”视野下流域生态环境治理成本最小化的法律秩序期待,反映出现代环境法演进的基本规律,为长江流域生态环境的有效治理、生态风险的有效防控提供了结构合理、价值多元的机制路径。因此,《长江保护法》在未来的落地实施,需要环境规制的公私主体重点把握与理解长江流域生态环境治理法律体系的逻辑建构与规范意涵,通过推动多元主体明晰各自在流域治理过程中的功能定位,以保障公私力量以积极姿态践行协同规制立法,追求这一秩序目标的实现。

| [1] |

南景毓. 长江流域立法的模式之变: 从分散立法到综合立法[J]. 广西社会科学, 2020(8): 115-119. |

| [2] |

吕忠梅. 《长江保护法》适用的基础性问题[J]. 环境保护, 2021, 49(Z1): 23-29. |

| [3] |

朱光磊, 王通. 阶层与分层: 中国社会成员构成研究中的两种分析逻辑[J]. 吉林大学社会科学学报, 2020, 60(6): 13-23. |

| [4] |

林兵. 环境管理的社会基础——从单位组织到社会组织[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2010(11): 182-185. |

| [5] |

田欣, 刘露迪, 闫楠, 等. 我国排污权交易制度运行进展、挑战与对策研究[J]. 中国环境管理, 2023, 15(2): 66-72. |

| [6] |

ACKERMAN B, STEWART R B. Reforming environmental law[J]. Stanford law review, 1985, 37(5): 1333-1365. |

| [7] |

杜辉. 生态环境法典中公私融合秩序的表达[J]. 法学评论, 2022, 40(6): 142-151. |

| [8] |

吕忠梅. 关于制定《长江保护法》的法理思考[J]. 东方法学, 2020(2): 79-90. |

| [9] |

秦天宝. 论风险预防原则在环境法中的展开——结合《生物安全法》的考察[J]. 中国法律评论, 2021(2): 65-79. |

| [10] |

杜辉. 公私交融秩序下环境法的体系化[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2020, 19(4): 19-29. |

| [11] |

秦天宝. 法治视野下环境多元共治的功能定位[J]. 环境与可持续发展, 2019, 44(1): 13-15. |

| [12] |

刘风景. 立法目的条款之法理基础及表述技术[J]. 法商研究, 2013(3): 48-57. |

| [13] |

孟庆瑜, 张思茵. 流域法治的空间审思与完善进路[J]. 北方法学, 2021, 15(2): 89-101. |

| [14] |

柯坚, 琪若娜. "长江保护"的客体识别——从环境要素保护到. 生态系统保护的立法功能递进[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2020, 19(5): 1-9. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15