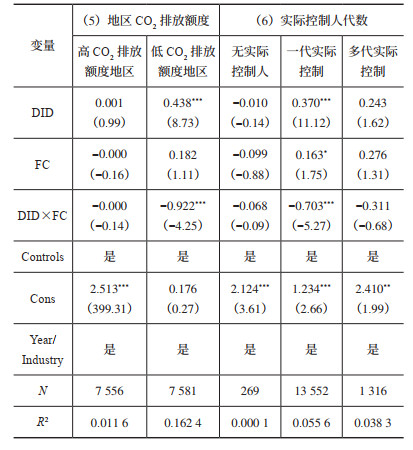

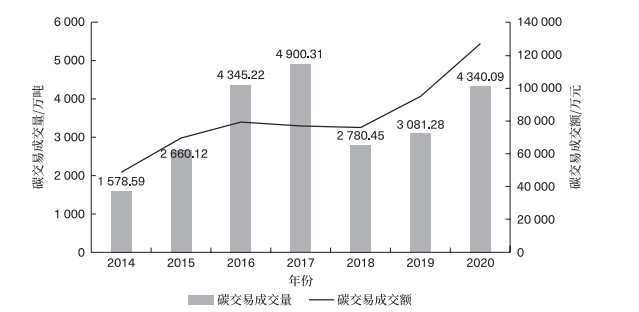

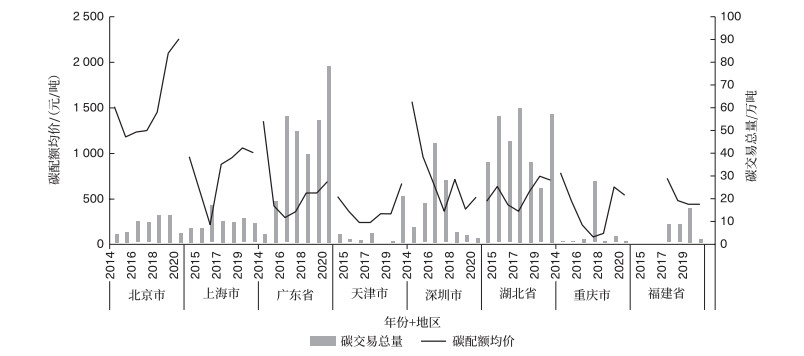

近年来,随着气候变暖成为关系全人类生存与发展的首要环境问题,如何减少温室效应、有效实现碳减排也成为国际社会的主要议题。为应对气候变化,1997年《京都议定书》将碳排放视为一种权利来解决环境污染问题,2005年世界首个碳排放权交易体系在欧盟建立,简称EU ETS。据世界银行发布的《 2018年碳定价现状与趋势》年度报告,截至目前,全球已经建立了25个碳排放权交易体系,覆盖了占全球15% 以上的84.33亿吨温室气体排放,市场价值超过540亿美元。中国作为全球最大的碳排放国与能源消费国,承担着节能减排的重大责任。中国国家主席习近平于2020年9月的联合国大会一般性辩论上提出了“3060”的碳达峰碳中和重大战略目标。在“双碳”目标的带动下,我国也开始积极探索碳排放权交易机制,希望通过碳排放权交易的市场型规制方式,激发企业自主活力,最终实现环境保护的目标。2011年开始,我国政府印发了《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》;截至2016年12月,北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、福建七个省市陆续开展了碳排放权交易机制的试点运行;2017年,全国性的电力行业碳交易市场建立;2021年,全国碳排放权交易市场正式开市。如图 1所示,2014—2021年,我国碳交易市场成交量整体呈现先增后减再增的波动趋势,2017年我国碳交易成交量最大,为4900.31万吨二氧化碳当量;2020年全年,我国碳交易市场完成成交量4340.09万吨二氧化碳当量,同比增长40.85%。另外,我国碳交易市场成交额整体呈现增长趋势,仅在2017年、2018两年有小幅度减少。2020年我国碳交易市场成交额达到了12.67亿元人民币,同比增长了33.49%,创下碳交易市场成交额新高。

|

图 1 2014—2020年我国碳交易市场配额成交量及成交金额 |

如图 2所示,从我国各试点省市的具体情况上看,碳交易总量方面,2020年广东碳市场成交量居于试点碳市场首位,成长性最高,2020全年成交约1948.86万吨碳配额,是试点市场中唯一交易量破1500万吨的碳市场。其次是湖北省碳交易市场,2020年交易量重新恢复到千万吨水平,为1421.62万吨。深圳碳交易市场活跃度较明显呈现下降趋势,自2016年后深圳市场的成交量就逐年下降,2020年仅为55.13万吨。碳配额均价方面,各省市试点碳价格差异较大。北京碳交易市场的配额均价为所有试点中最高的,2020年市场均价为每吨89.49元。其余市场的2020年配额均价都在每吨40元以下,并且深圳市场、福建市场的单价仍然存有明显的下降趋势。总体而言,中国碳排放权交易机制(ETS)将为全球碳减排做出巨大贡献。如表 1所示,根据全国碳排放权交易重点排放企业信息的统计数据,从2012年底到2021年底,我国共有6730家取得碳排放权配额纳入交易的上市企业,其中来自北京环境交易所的上市企业数量最多,达到1750家,占比26.00%,来自天津和重庆碳排放权交易所的上市企业数量最少,只有151家和199家,分别占比2.24% 和2.96%。大约占1/3的共2221家上市企业通过全国碳市场进行碳排放权交易。新浦化学(泰兴) 有限公司作为全国首批取得碳排放配额纳入交易的上市企业,以11万吨碳排放权配额作为质押,获得泰兴农商行专项“碳权贷”贷款500万元,成为先行先试助力地方实现“双碳”目标的创举。

|

图 2 我国试点省份试点碳交易总量及碳配额均价 |

| 表 1 2012—2021年我国各碳排放权交易所企业数及配额情况 |

我国进行碳排放权交易的目的是通过推动低碳技术创新实现碳减排。因此,绿色创新被认为是降低减排成本与促进绿色发展的重要手段[1]。然而,绿色创新活动具有长期性、不可逆性、高调整成本等特点,需要持久的资源投入来有效提升企业的核心竞争力。家族企业绿色创新有环保与创新的双重属性,面临着环保与创新的双重压力[2]。一方面,家族企业相对保守,对传统产品具有高度的组织承诺,倾向于规避风险。另一方面,家族企业更加关注非经济目标,其所具备的长期战略视野与耐心资本,以及福泽周边与社区共生的发展理念,与环境保护关注的长期承诺具有目标一致性,更注重环境保护问题。具体表现为主动投资环境保护战略[3],获得环境认证[4],并具有更好的环境绩效[5]。随着“双碳”战略持续推进,家族企业正以绿色创新的方式实现传统行业的转型升级与可持续发展,向“百年传承”的目标迈进。

碳排放权交易机制作为一种低成本高效率的市场型环境规制工具,具有合理的价格形成机制和政府管理机制,依靠市场供需手段弥补行政干预的不足,能够在较大程度上消除“双重外部性”,激励企业进行绿色技术创新。绿色创新效率是在绿色创新研究的基础上,结合传统技术效率理论而形成的评价指标,通过绿色资源投入产出情况的衡量,来反映绿色创新产品的生产效率,以实现价值最大化与环境最优化,其本质是绿色创新资源的配置效率。关于碳排放权交易机制与绿色创新的关系,一部分学者支持两者间存在明显的正向关系。宋德勇等[6] 从配额分配方法的角度,阐述了基准法相对于历史法,能够更好地体现碳排放权交易对企业绿色创新的激励效果。肖龙阶等[7] 认为碳排放权交易试点政策能够促进企业发明型绿色专利数量和专利整体质量提升。另一部分学者则认为两者间不存在明显的正向关系。Chen等[8] 研究发现,碳排放权交易政策使得企业绿色专利数量减少了9.26%,主要原因是,企业为了实现碳减排目标而选择减少产量,并不是通过绿色创新,减产导致的现金流减少又进一步降低了企业研发支出。Yao等[9] 研究发现,在碳排放交易试点中只有湖北最成功地促进了低碳创新,原因在于初始配额分配中的拍卖机制以及强有力的监管机制。进一步地,学者们还探讨了碳排放权交易机制对效率的影响。贾智杰等[10] 重点研究了碳排放权交易机制对一线城市和直辖市的全要素碳效率的促进作用。范丹等[11] 认为碳排放权交易机制可以通过激发企业创新和优化资源要素配置两条路径来提升企业全要素生产率。朱金鹤等[12] 研究发现,碳排放权交易政策的碳价约束倒逼企业技术进步与研发创新,同时通过成本约束和补偿机制产生能源消费结构效应,最终提升全要素能源利用效率。

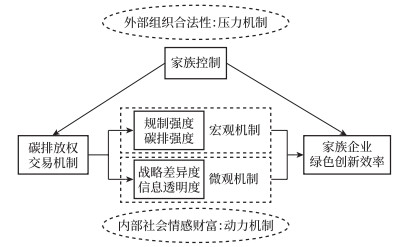

基于文献综述发现,当前关于碳排放权交易机制的研究较少深入家族企业的本质,探讨家族企业在碳排放权交易机制下的行为特征,而基于外部组织合法性的压力机制与内部社会情感财富的动力机制体现了家族企业绿色创新的独特动因。因此,本文结合碳排放权交易机制的政策背景,通过构建多期双重差分法(DID)面板模型,尝试从家族控制视角,研究碳排放权交易机制对家族企业绿色创新效率的影响,以最终实现家族企业的基业长青与可持续发展。本文的边际贡献在于:首先,本文试图结合家族企业的独特性,通过多期DID面板模型来反映碳排放权交易机制的影响效果,填补了家族企业绿色创新在政策评估方面的理论空白。其次,本文尝试从家族控制的视角出发,试图深化家族企业的本质特征,创新性地基于外部组织合法性的压力机制与内部社会情感财富的动力机制构建碳排放权交易机制、家族控制与绿色创新效率的理论分析框架。最后,本文从宏观层面与微观层面两方面解释中介机制,宏观层面体现为规制强度与碳排强度,微观层面体现为战略差异度与信息透明度,机制分析全面深刻,为两者间的理论研究提供了崭新思路和逻辑支撑。

1 理论分析与研究假说科斯在《社会成本问题》 [13] 中指出,低廉的交易费用和清晰的产权是实现自由交易的基础。新制度经济学认为,产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利。科斯定理和产权理论为解决碳排放问题提供了一种新的方法。政府可以通过设定碳排放总量,向不同主体分发碳排放限额,并允许不同主体根据自身需求对碳排放限额进行交易,从而实现碳配额资源的有效配置,达到成本—效益最优。

碳排放权交易机制作为一种市场型环境规制工具,它更多地依赖于当前的市场环境,利用供求与价格机制对碳配额进行自由交易。因此,相对于行政命令型环境规制的强制性特征而言,降低了规制强度。同时,企业通过碳排放权交易获得充足的碳配额,以满足生产所必要的碳排放需求,实现低碳资产的有效配置,从而实现碳减排。可见,碳排放权交易机制通过降低规制强度与碳排强度来影响家族企业绿色创新效率。

在碳排放权交易机制的政策影响下,政府努力倡导各企业绿色转型。其引发的外部组织合法性与内部社会情感财富是家族企业持续推进绿色创新的动力源泉。外部组织合法性方面,为构建、维护和提高组织合法性,家族企业会加大在绿色创新上的投入,从而提升产品价值,补偿环保投资的成本[14],以满足家族企业合法性地位的要求。内部社会情感财富方面,跨代延续家族控制能够从研发投资中受益,提升企业未来适应能力和竞争能力[15]。家族企业积极地通过绿色创新,传承自身的影响控制力,并将其视为能够创造幸福生活与美好图景的社会情感财富,更好地促进家族企业的创新投入[16],从而提高量化投资收益与长期资本价值。因此本文基于外部组织合法性的压力机制与内部社会情感财富的动力机制两方面来探究碳排放权交易机制与家族企业绿色创新效率之间的关系。

组织合法性理论认为,组织在制度场域中受到规制要素的制约,在治理压力下组织会选择服从、承认和支持普遍存在的制度、规范和公众期望,建立组织合法性[17]。合法性是企业存续的资本,在一个由秩序和规范构成的社会系统中,企业作为社会的重要主体,与社会之间存在着某种“社会契约”,其经营活动要符合社会道德和规范[18],并得到社会普遍认可后,才会被社会赋予有限的资源,从而得以生存与发展。如果企业的行为偏离制度要求和社会普遍认同的价值观时,其存在的合法性就会受到威胁,也就无法获得各种社会资源甚至被淘汰出局[19]。因此在碳排放权交易机制下,企业需要积极承担社会责任,通过积极建构和维护当前的资源储备,进行绿色创新以获得相关利益者的认可,努力在互动中获得政府、市场、公众等利益相关者的组织合法性地位[20]。

基于外部组织合法性的压力机制主要体现在两个方面:一方面是成本节约的价格压力。对于控排方的家族企业而言,需要在碳交易市场中额外购买碳配额,才能排放生产过程中的CO2。这部分额外支付的碳排放权成本可能会转嫁到产品的价格中,导致价格上涨,降低了家族企业在市场竞争中的合法性地位。产品价格的上涨促使家族企业进行多元化战略投资,通过战略变革转向高产品附加值的新兴行业,以绿色创新的方式获得优质资产与持续稳定回报。因此家族企业倾向于通过提高绿色创新效率,形成节能减排的行为习惯与组织规范,以成本节约的价格优势,建立规范合法性[21]。另一方面是信号传递的转型压力。碳排放权交易政策的实施,能够传递出低碳资产是实现可持续发展的昂贵资源这一市场信号,使保留更多低碳资产的行为趋向于社会公众的普遍认知。同时碳排放权交易机制为低碳资产实现了准确的市场定价,政府依据碳资源的价格,为下一年度的碳额度的分配提供了更加透明的信息。此时,家族企业为了持有更多的低碳资产,倒逼自身通过提高绿色创新效率调整生产要素投入,积极进行战略转型升级,向社会媒体展示企业保护环境的良好形象[22],从而获得认知合法性。

社会情感财富理论认为,家族企业区别于非家族企业的显著特征在于家族及其成员的社会情感财富。从环境责任角度看,家族企业有更强的环保履行动机。Berrone等[23] 首次以社会情感财富为主导解释框架,对194家美国家族和非家族企业的对比研究发现,由于家族企业更加关注社会声誉,与非家族企业相比,家族企业会主动减少对环境的污染,因此表现出更好的环境绩效。Kanchan[24] 以南印度一家主营造纸的家族企业为案例,采取蓄水池的方法对排放的污水进行二次加工,并建造管道把处理后的污水用于灌溉当地半干旱的稻田,既加强了企业与当地社区的关系,又实现了与当地自然环境的和谐。Cennamo等[25] 通过分析社会情感财富各维度得出,家族企业建立和保存社会情感财富的动机,会驱使家族所有者考虑利益相关者的需求并且倾向于关怀导向的社会活动。从研发创新角度看,家族企业的创新动机取决于社会情感财富的重视与自身发展阶段的权衡。一方面,家族企业大多为风险厌恶型,其控制者将风险性决策如研发投资等视为对自身家族控制与传承的威胁[26]。研发活动引入外部人力资本和财务资本,淘汰了旧人力资本及技术设备,削弱了家族对企业的控制意愿,因此家族企业往往出于风险规避与政治关联的动机选择减少研发投入。另一方面,当家族企业面临生存威胁时,企业生存就会取代社会情感财富成为首要参照点。Chrisman等[27] 指出,当企业绩效低于期望水平时,家族所有者会更多地考虑企业的生存问题,控股家族通过增加研发投入的方式以摆脱企业的生存危机。

基于内部社会情感财富的动力机制主要体现在两个方面:一方面是利润最大化的激励动力。对于减排方的家族企业而言,为了剩余更多的碳配额在市场上出售获利,具有长期导向的家族企业创始人更善于利用机会,将资本优先配置于耐心投资和高风险活动[28],创造长期的高额利润投资组合,因此家族企业试图通过提高绿色创新水平,在多元化的战略投资中实现碳减排与利润最大化的双赢。另一方面是社会情感财富的传承动力。家族成员的社会情感财富的得失是家族企业决策的首要参照点[23]。家族对于企业具有特定的社会情感禀赋,社会情感财富体现着家族对企业内心的归属感和认同感,而情感依恋的企业家对于绿色创新具有决定性的驱动力[29]。因此家族企业将绿色创新视为商业机会与竞争优势的源泉,而不仅仅当作保留市场份额与顾客的需要[30],更加积极地将环境政策转化为创新和公司绩效[31]。碳排放权交易机制下,家族企业绿色创新效率的提升能够生产出更多低污染差异化的绿色产品,为家族成员积累与传承社会情感财富,从而实现基业长青与造福后代的美好愿景。因此提出:

H1:碳排放权交易机制促进了家族企业绿色创新效率。

家族控制意味着更多的家族成员参与董事会的战略决策。家族亲缘关系将家族成员的个人利益与家族整体利益、家族企业价值紧密结合[32]。压力机制层面,体现在风险承担压力。家族成员在经济决策上追求保守与稳健[33],在建立积极家族声誉和企业形象的同时,为了家族代际传承的长期利益合作,家族成员更加倾向于风险规避[34],获得持续性的竞争优势。碳排放交易机制作为一种市场型的环境规制工具,家族成员尽力避免市场型环境规制工具带来的价格与供需变化的竞争风险[35]。同时绿色创新作为一种高风险投资,创新投入与研发产品的不确定性必然给家族企业带来更大的创新风险,在市场竞争中更容易向公众披露家族内幕信息,一定程度上危害了控制家族的既得利益。

动力机制层面,体现在长期导向动力。家族控制者对两权合一及对非经济目标的追求会体现出更明显的长期导向特征。家族控制者具有更强的传承意识,注重长远的可持续发展[36]。家族企业利用内部成员紧密关系来进行创新活动[37],并通过竞争优势的提升来具体实现[38],从而积极构建与外部利益相关者的持久关系和共同获益[5],实现家族企业的基业长青。碳排放交易机制下绿色产品具有极大的优越性,通过剩余碳配额的市场交易,有利于家族企业实现利润最大化与社会情感财富传承。家族控制者往往会进一步提高绿色创新效率,以积累更多优质的低碳资产。因此提出:

H2a:家族控制削弱了碳排放权交易机制与家族企业绿色创新效率的正效应。

H2b:家族控制增强了碳排放权交易机制与家族企业绿色创新效率的正效应。

当家族企业处于高CO2排放额度地区时,往往排放量会超过碳排放配额,作为碳交易市场的需求方,需要在碳交易市场中额外购买碳配额,才能排放生产过程中的CO2,碳排放权额外支付成本的约束压力会倒逼此类家族企业提升绿色创新效率。当家族企业处于低CO2排放额度地区时,往往剩余较多的碳排放配额,作为碳交易市场的供给方,通过在碳交易市场出售剩余的碳配额获利,利润最大化与社会情感财富的传承动力激励着此类家族企业提升绿色创新效率。综合激励理论认为,外界环境的刺激只是一种导火线,更重要的是内部的驱动力。很显然,高CO2排放额度地区的家族企业产生的成本约束压力,是来自外界环境的反向倒逼。而低CO2排放额度地区的家族企业激发的逐利动力则是源于内部系统的正向激励。因此低CO2排放额度地区家族企业积极的正向激励相对于高CO2排放额度地区家族企业消极的反向倒逼而言,具有更好的促进效果。

家族企业具体分为创始控制型与非创始控制型。创始控制型家族企业的实际控制人为创始人,非创始控制型家族企业由实际控制人通过兼并收购等资本运作方式获得控制权后产生,实际控制人并非创始人。相较于非创始控制型家族,创始控制型家族具有较强的心理所有权与代际传承意愿,更加关注自身声誉,并拥有丰富的专有信息和知识,因此创始控制型家族企业在创新投入方面更加积极[39]。对于创始控制型家族企业,创始人的社会资本凝聚了第一代企业家所独有的特异性知识、企业家精神与关系网络等要素[40],同时社会资本作为特殊资产在代际传承过程中存在很高的转移成本[41],其损耗在创始人管理关键职位、企业管理权由一代向二代传递时最为明显[42]。创始人一代凭借着丰富的社会资本优势,在碳排放权交易机制的政策下,积极提升家族企业绿色创新效率。随着传承代数的增加,继任者权威合法性尚未完全确立,往往产生“少主难服众”的变革阻力。相对而言,继任者的社会资本损耗严重,无法自主地通过绿色创新效率的提升来应对碳排放权交易机制的政策影响。因此提出:

H3a:当家族企业处于低CO2排放额度地区时,两者关系及家族控制对两者关系的调节效应更显著。

H3b:当实际控制人代数为一代时,两者关系及家族控制对两者关系的调节效应更显著。

基于上述分析,本文构建理论与实证框架如图 3所示。

|

图 3 理论与实证框架 |

本文考虑到2020年以后新冠感染疫情爆发,碳交易市场受挫严重,碳价大幅波动,从而影响了碳排放权交易机制政策的实施效果,同时,数据仅更新到2019年年底,因此以2010—2019年为研究区间,收集了我国2417家沪深A股上市家族企业,共15 445个研究样本。依据李新春等[43] 归纳的家族企业定义,将同时满足以下三个条件的企业定义为家族企业:①企业最终控制人能追溯到自然人或家族且控股比例大于10%;②至少有两位及以上有亲属关系的家族成员在企业内持股或任职;③自然人或家族成员参与高管团队。

为了保证数据的可靠性,本文对数据进行了如下筛选:①选择研究区间内的家族企业共16 719个研究样本;②剔除样本期间内经营状况异样的ST、*ST和SST公司①;③对所有连续变量进行1% 和99% 的winsorize处理,并在企业层面上进行cluster聚类标准误以减小异方差,得到2010—2019年的15 445个研究样本。其中,碳排放权交易机制的数据来源于官网检索,家族企业绿色创新效率的数据来源于巨潮网年报手工补充所得,规制强度和碳排强度的数据来源于《国家统计年鉴》相关指标测算所得,战略差异度、信息透明度、家族控制及其他控制变量的数据来源于国泰安CSMAR数据库相关指标测算所得。本文采用Stata17.0和Deap2.1软件进行实证分析。

① ST表示对状况异常的上市公司股票交易进行特别的处理。*ST表示连续三年亏损的上市公司有退市的风险。SST公司表示连续两年亏损进行特别处理且没有完成股份制改革的上市公司。

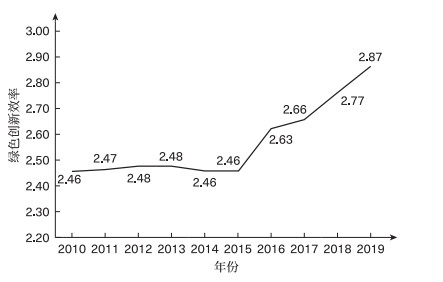

2.2 变量选择(1) 家族企业绿色创新效率。本文考虑对创新经济和生态环境的外部性影响,参考杨丹等[44] 构建家族企业绿色创新效率指标体系(表 2)。其中从人力、资本和资源三方面衡量投入指标,从期望产出和非期望产出两方面衡量产出指标,采用数据包括分析(DEA)的方法进行测算。各年度家族企业绿色创新效率(GIE)的平均值变化结果如图 4所示,2010—2015年GIE的平均值在2.4~2.5波动,2015年以后GIE的平均值逐步上升至2.87。

| 表 2 家族企业绿色创新效率指标体系 |

|

图 4 2010—2019年家族企业绿色创新效率的平均值变化 |

(2) 碳排放权交易机制。本文根据我国七个省市碳排放权交易试点范围,Treat变量设定将七个试点省市作为处理组,记为1,其余为控制组,记为0;Post变量设定按七个试点省市碳排放权市场的陆续交易开放时间,广东省、上海市、北京市与天津市在2013年之前记为0,2013年之后记为1。湖北省与重庆市在2014年之前记为0,2014年之后记为1。福建省在2016年之前记为0,2016年之后记为1。

(3) 家族控制。董事会是家族企业的核心决策层,家族通过董事会直接管理控制企业。因此本文采用家族成员的人数占比反映了家族对企业的控制程度,董事会家族成员占比越高,家族的控制程度越强。

(4) 规制强度。本文规制强度的测算涵盖了大气、土壤和水体三大要素的污染排放,根据工业废水、工业SO2与工业烟尘排放量赋予相应的标准化系数加权平均后得到。

(5) 碳排强度。本文通过单位GDP的CO2排放总量来衡量碳排放强度,反映了中国各省份经济与碳排放量之间的关系。

(6) 战略差异度。本文参考Tang等[45] 的研究,通过企业资源在六个关键领域的配置情况来刻画战略变革的程度,因为资源分配体现企业的战略模式,反映企业已付诸实施的战略,而不仅仅是管理层的理念和计划。具体六个战略维度指标及衡量方式如表 3。

| 表 3 六个战略维度指标及衡量方式 |

首先,将各企业上述六个关键战略维度指标分别减去同行业当年该指标的平均值,再除以该指标的标准差予以标准化;其次,对上述标准化值取绝对值,得到各企业在每一个战略维度上偏离行业平均水平的程度;最后,对每个公司标准化后的六个战略指标取平均值,得到战略变革指标。

(7) 信息透明度。本文根据Gul等[46] 的方法计算信息透明度。具体数据计算过程为:①对股票i的周收益数据进行回归;②经计算得到R2;③对R2进行对数化处理,得到信息透明度(Synch)为股票i在t年的信息透明度指标。

(8) 控制变量。本文考虑了企业规模、成长性、财务杠杆、盈利能力等方面作为控制变量,并控制了年度和行业的固定效应。本文各变量说明如表 4所示。

| 表 4 各变量的具体说明 |

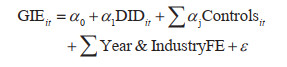

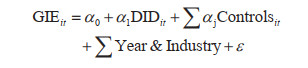

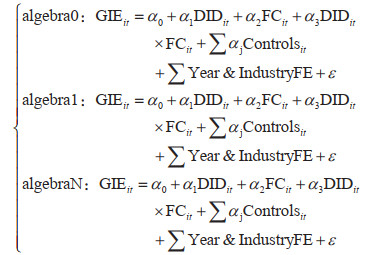

为验证假说一碳排放权交易机制对家族企业绿色创新效率的影响,本文构建了式(1)和式(2)的DID基准回归模型:

|

(1) |

|

(2) |

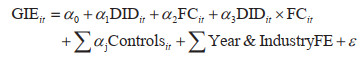

(2) 为进一步验证假说二家族控制的调节作用,本文构建了式(3)和式(4)的调节效应模型:

|

(3) |

|

(4) |

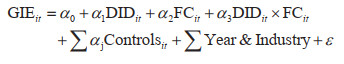

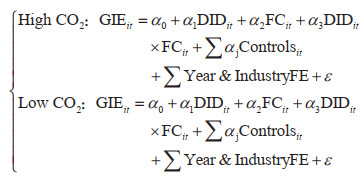

为进一步验证假说三地区CO2排放额度与实际控制人代数的异质性,本文构建了式(5)和式(6)的分组调节效应模型:

|

(5) |

|

(6) |

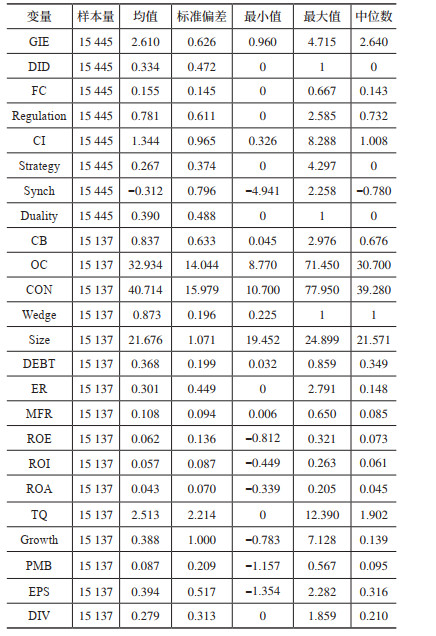

如表 5所示,碳排放权交易机制的政策变量(DID)的样本均值为0.334,说明33.4% 的家族企业受到了碳排放权交易机制的政策影响。家族企业绿色创新效率(GIE)的均值(中位数)为2.610(2.640),总体上呈正态分布。如表 6所示,政策实施后GIE的均值(2.806)大于政策实施前GIE的均值(2.511),且1% 的水平上显著,说明碳排放权交易机制的实施,显著提升了家族企业绿色创新效率。

| 表 5 描述性统计 |

| 表 6 被解释变量样本均值T检验结果 |

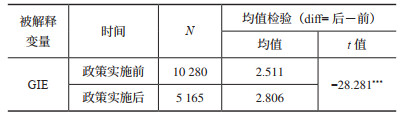

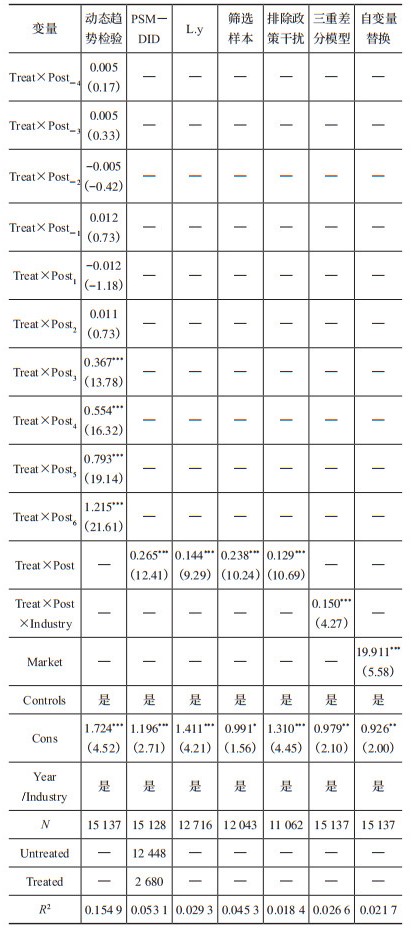

如表 7所示,从模型(1)和模型(2)可以看出,无论是否考虑控制变量,碳排放权交易机制与家族企业绿色创新效率的估计系数在1% 的水平上显著为正相关关系,说明碳排放权交易机制显著提升了家族企业绿色创新效率,研究结论支持H1。基于压力机制与动力机制层面,一方面,碳排放权交易机制能够通过市场供求与价格竞争的资源配置,促进清洁低碳技术的研发创新,改善家族企业绿色创新效率;另一方面,碳排放权交易机制的“总量控制、配额分配”的方式能够有效降低碳减排,实现家族企业的低碳绿色转型。

| 表 7 假设1实证检验结果 |

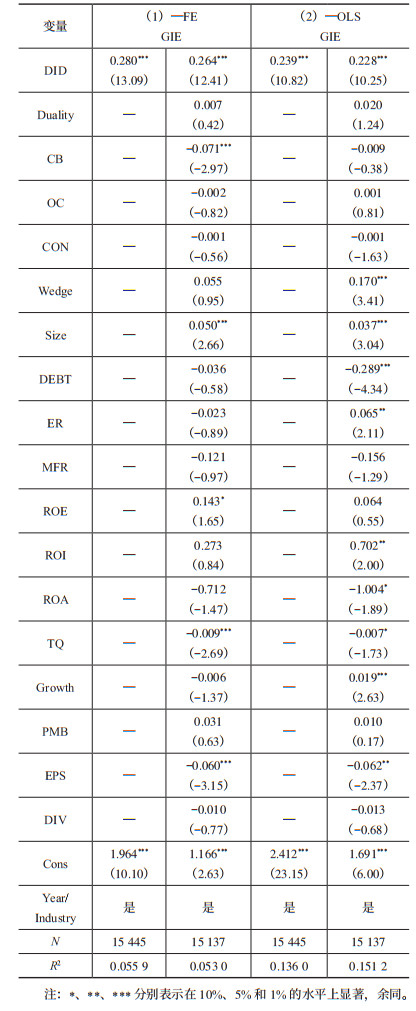

如表 8所示,由模型(3)和模型(4)可以看出,无论是否考虑控制变量,碳排放权交易机制与家族控制的交乘项系数在1% 的水平上显著为负相关关系,说明家族控制弱化了两者间的正相关关系,研究结论支持H2a,证实了家族控制的弱化作用主要体现在压力机制层面家族成员的风险规避行为。随着家族控制的增强,家族成员更多倾向于保守而稳健的经济决策,而尽量避免碳交易的市场风险与绿色创新的研发风险。总体而言,家族成员的风险厌恶超过了长期导向,因此家族成员会在尽力降低风险的基础上实现长远的可持续发展,从而更好地保存并延续社会情感财富。

| 表 8 假设2实证检验结果 |

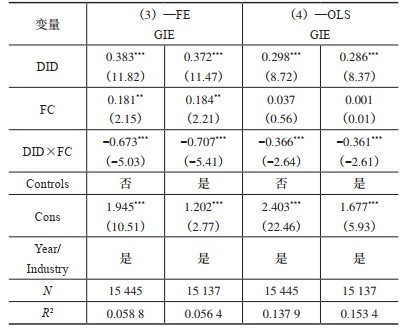

如表 9所示,本文从地区CO2排放额度与实际控制人代数两方面进行异质性分析。根据模型(5)和模型(6)的实证结果显示,当家族企业处于低CO2排放额度地区与实际控制人为一代时,两者关系及家族控制对两者关系的调节效应更显著,研究结论支持H3a、H3b,证实了相较于高排放额度地区家族企业的成本约束压力,低排放额度地区家族企业的逐利动力是碳排放权交易机制正向影响家族企业绿色创新效率的关键因素。对于高排放额度地区的家族企业而言,自身成本约束压力导致的规范合法性使其对潜在的市场风险与创新风险有着天然的厌恶情结,因此家族控制权的增加并不会对其保守而稳健的经济决策造成影响。而对于低排放额度地区的家族企业而言,利润最大化与社会情感财富的逐利动力激励着绿色创新效率的提升,随着家族控制权的增强,风险承担压力迫使其减少绿色产品的生产与研发,对于绿色创新效率的提升产生了显著的抑制效果。

| 表 9 假设3实证检验结果 |

创始控制型家族企业相对于非创始控制型有着更加积极的创新投入。其中当创始控制型家族企业一代实际控制时,在碳排放权交易机制的影响下,家族创始人凭借着丰富的社会资本,实施积极的绿色创新行为,提高绿色创新效率。而家族多代继任者的社会资本在代际传承中流失严重,同时社会资本具有一定的黏性,依附于创始人的精神特质,在绿色创新效率的改善方面缺乏自主灵活性。另外对于一代实际控制人而言,家族控制的抑制调节作用要明显于无实际控制人与多代实际控制人。究其原因,当家族控制增强时,非创始控制型家族有着较弱的心理所有权与代际传承意愿,并且多代实际控制型家族相较于一代,缺乏丰富的社会资本优势,因此风险承担压力的抑制效果不明显。

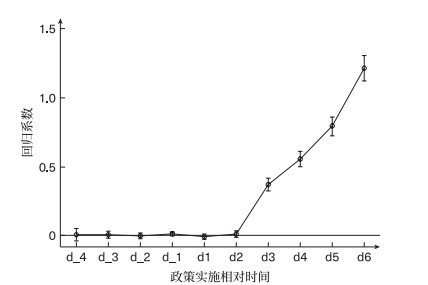

3.5 稳健性检验 3.5.1 平行趋势检验如图 5所示,碳排放权交易机制政策实施前四期的置信区间都包括0,从实施后第二期的置信区间开始远离0。如表 10所示,动态趋势检验显示,碳排放权交易机制政策实施前四期的回归系数均不显著,说明平行趋势假设成立,研究结论具有稳健性。政策实施第二期开始,回归系数在1% 的水平上显著正相关,说明碳排放权交易机制政策实施后第二年开始明显提升了家族企业绿色创新效率。

|

图 5 平行趋势检验 |

| 表 10 稳健性检验 |

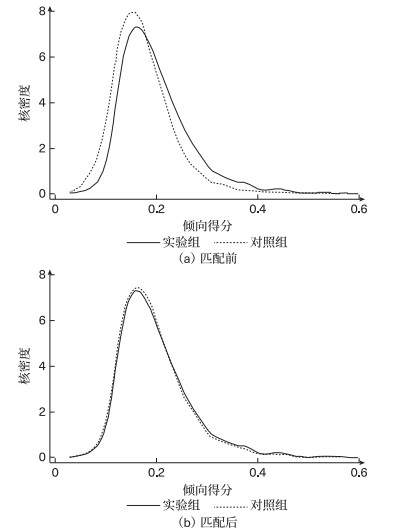

如表 10所示,本文考虑到有些家族企业可能实际上没有进行绿色创新,但依然可以匹配到绿色创新效率指标,因此本文通过手工整理家族企业的年度报表及相关资料,将文本中明显提及绿色专利的家族企业赋值为1,其余赋值为0,接着采用PSM样本匹配方法进行1 ∶ 1近邻匹配,以克服样本自选择偏差的影响。最终匹配后相关变量的标准化偏差基本不显著,匹配前后得分的核密度曲线具有更好的拟合效果(图 6),表明匹配结果良好。回归结果依然是稳健的。

|

图 6 PSM前后得分核密度曲线 |

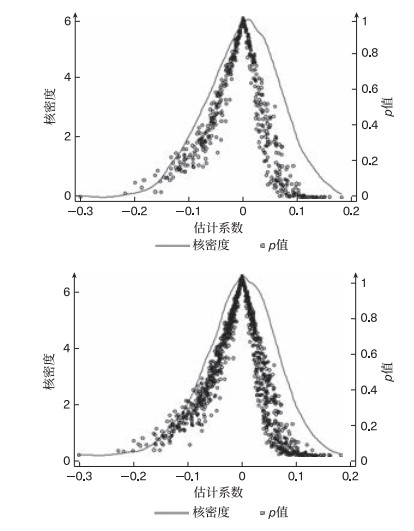

本文为保证家族企业绿色创新效率的提升是受到碳排放权交易机制的影响,因此采用安慰剂检验方法进行稳健性检验:在变量year中随机抽取31个数据依次作为这31个省份的政策时间,并循环回归500次和1000次。图 7反映了安慰剂检验方法下P值和估计系数的概率密度分布情况,可以看出随着循环回归次数从500次增加到1000次,核密度曲线的随机估计值逐步稳定在0附近,且近似服从正态分布,说明随机生成的政策时间不具备政策效应,碳排放权交易机制对家族企业绿色创新效率的促进作用是真实存在的。

|

图 7 安慰剂检验结果 |

如表 10所示,①考虑到政策的滞后效应,本文采用因变量滞后一期进行回归,发现结论依然不变。②本文将研究样本更换为上市即家族控股的直接创办家族企业,结论仍然稳健。③排除政策干扰。本文为排除2018年“环境费改税”政策干扰,剔除2018年与2019年的样本进行重新估计,研究结论保持不变。④三重差分模型。本文进一步考虑到不同污染程度的行业受到碳排放权交易机制的影响不同,因此采用DDD三重差分法再次检验。将《上市公司环境信息披露指南(2010)》作为污染行业与清洁行业的划分标准industry,污染行业的industry变量记为1,清洁行业的industry变量记为0,回归后结论总体显著。⑤本文更换了自变量的衡量指标。将政策变量替换为市场型环境规制指标,用工业污染治理完成投资/ 第二产业增加值来反映,结果依然稳健。

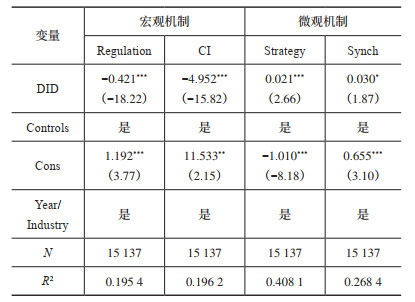

3.6 机制分析如表 11所示,碳排放权交易机制在宏观层面通过降低规制强度与碳排强度提升家族企业绿色创新效率,微观层面通过提高战略变异度与信息透明度提升家族企业绿色创新效率。根据以上分析,碳排放权交易机制利用供求与价格机制对碳配额进行自由交易,通过降低规制强度与碳排强度,实现低碳资产的有效配置,从而实现碳减排。对于控排方的家族企业而言,碳排放权交易机制导致了产品价格的上涨,家族企业通过多元化的战略投资提升绿色创新效率,从而规避产品滞销的风险;对于减排方的家族企业而言,碳排放权交易机制促使家族企业热衷于长期高收益的战略投资,绿色创新投资成为最佳选择。同时,碳排放权交易机制提高了碳资源定价的信息透明度,从而家族企业能够通过提升绿色创新效率的方式以保留更多的低碳资产。

| 表 11 机制分析 |

本文选取2010—2019年我国2417家家族企业,建立多期DID面板模型,从家族控制视角探讨了碳排放权交易机制对家族企业绿色创新效率的影响。研究发现,碳排放权交易机制促进了家族企业绿色创新效率,家族控制弱化了两者间的正向关系,当家族企业处于低CO2排放额度地区且实际控制人代数为一代时,两者关系及家族控制对两者关系的调节效应更显著。机制分析发现,碳排放权交易机制宏观层面通过降低规制强度与碳排强度、微观层面通过提高战略差异度与信息透明度来促进家族企业绿色创新效率,

鉴于上述结论,本文提出以下建议:首先,实现家族企业低碳资产的“提质增效”。碳排放权交易机制下,低碳资产作为可持续发展的昂贵资源,有利于家族企业进行绿色转型。所以低碳资产的“提质增效”,最终实现家族企业的基业长青。其次,提高家族企业的风险管理水平。完善家族企业的风险管理与内部控制制度,一方面,家族企业应有效识别碳配额交易的市场风险,提高核心竞争力;另一方面,家族企业要敢于承担创新研发风险,适应市场优胜劣汰的竞争,生产出低污染差异化的绿色产品。最后,重视家族企业绿色创新,促进低碳技术的推广应用。碳排放权交易机制下,家族企业绿色创新能够有效提升能源减排效率,推动绿色生产转型升级。因此家族企业应积极推广低碳技术,巩固自身的低碳软实力,努力实现碳达峰和碳中和的双重目标。

| [1] |

王为东, 王冬, 卢娜. 中国碳排放权交易促进低碳技术创新机制的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(2): 41-48. |

| [2] |

马骏, 朱斌, 何轩. 家族企业何以成为更积极的绿色创新推动者?——基于社会情感财富和制度合法性的解释[J]. 管理科学学报, 2020, 23(9): 31-60. DOI:10.3969/j.issn.1007-9807.2020.09.003 |

| [3] |

SHARMA P, SHARMA S. Drivers of proactive environmental strategy in family firms[J]. Business ethics quarterly, 2011, 21(2): 309-334. DOI:10.5840/beq201121218 |

| [4] |

DELMAS M A, GERGAUD O. Sustainable certification for future generations: the case of family business[J]. Family business review, 2014, 27(3): 228-243. DOI:10.1177/0894486514538651 |

| [5] |

BERRONE P, CRUZ C, GOMEZ-MEJIA L R, et al. Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: do family-controlled firms pollute less?[J]. Administrative science quarterly, 2010, 55(1): 82-113. DOI:10.2189/asqu.2010.55.1.82 |

| [6] |

宋德勇, 朱文博, 王班班. 中国碳交易试点覆盖企业的微观实证: 碳排放权交易、配额分配方法与企业绿色创新[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(1): 37-47. |

| [7] |

肖龙阶, 陈实, 袁潮清. 异质性视角下碳排放权交易政策对企业绿色创新影响分析——基于上市公司的绿色专利数据[J]. 科技管理研究, 2023, 43(2): 177-185. |

| [8] |

CHEN Z F, ZHANG X, CHEN F L. Do carbon emission trading schemes stimulate green innovation in enterprises?Evidence from China[J]. Technological forecasting and social change, 2021, 168: 120744. DOI:10.1016/j.techfore.2021.120744 |

| [9] |

YAO S Y, YU X Y, YAN S, et al. Heterogeneous emission trading schemes and green innovation[J]. Energy policy, 2021, 155: 112367. DOI:10.1016/j.enpol.2021.112367 |

| [10] |

贾智杰, 温师燕, 朱润清. 碳排放权交易与全要素碳效率——来自我国碳交易试点的证据[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2022, 72(2): 21-34. |

| [11] |

范丹, 付嘉为, 王维国. 碳排放权交易如何影响企业全要素生产率?[J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(3): 591-603. |

| [12] |

朱金鹤, 孙乐. 碳排放权交易政策提高了中国全要素能源利用效率吗[J]. 现代经济探讨, 2022(11): 1-13, 23-23. |

| [13] |

COASE R H. The problem of social cost[J]. The journal of law&economics, 1960, 3: 1-44. |

| [14] |

CHANG C H. The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: the mediation role of green innovation[J]. Journal of business ethics, 2011, 104(3): 361-370. DOI:10.1007/s10551-011-0914-x |

| [15] |

GOMEZ-MEJIA L R, CAMPBELL J T, MARTIN G, et al. Socioemotional wealth as a mixed gamble: revisiting family firm R&D investments with the behavioral agency model[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2014, 38(6): 1351-1374. DOI:10.1111/etap.12083 |

| [16] |

朱沆, KUSHINS E, 周影辉. 社会情感财富抑制了中国家族企业的创新投入吗?[J]. 管理世界, 2016(3): 99-114. |

| [17] |

DÍEZ-MARTÍN F, BLANCO-GONZÁLEZ A, DÍEZ-DE-CASTRO E. Measuring a scientifically multifaceted concept. The jungle of organizational legitimacy[J]. European research on management and business economics, 2021, 27(1): 100131. DOI:10.1016/j.iedeen.2020.10.001 |

| [18] |

AL-TWAIJRY A A M, BRIERLEY J A, GWILLIAM D R. The development of internal audit in Saudi Arabia: an institutional theory perspective[J]. Critical perspectives on accounting, 2003, 14(5): 507-531. DOI:10.1016/S1045-2354(02)00158-2 |

| [19] |

SUCHMAN M C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J]. Academy of management review, 1995, 20(3): 571-610. |

| [20] |

杜运周, 张玉利. 互动导向与新企业绩效: 组织合法性中介作用[J]. 管理科学, 2012, 25(4): 22-30. |

| [21] |

曹洪军, 孙继辉. 环境规制、组织绿色学习与企业绿色创新[J]. 工业技术经济, 2021, 40(3): 152-160. |

| [22] |

沈洪涛, 冯杰. 舆论监督、政府监管与企业环境信息披露[J]. 会计研究, 2012(2): 72-78, 97-97. |

| [23] |

GÓMEZ-MEJÍA L R, CRUZ C, BERRONE P, et al. The bind that ties: socioemotional wealth preservation in family firms[J]. Academy of management annals, 2011, 5(1): 653-707. |

| [24] |

KANCHAN M. Weaving social responsibility with business strategy: a case study of south India paper mills[J]. Corporate social responsibility and environmental management, 2010, 17(3): 169-172. |

| [25] |

CENNAMO C, BERRONE P, CRUZ C, et al. Socioemotional wealth and proactive stakeholder engagement: why familycontrolled firms care more about their stakeholders[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2012, 36(6): 1153-1173. |

| [26] |

CHEN H L, HSU W T. Family ownership, board independence, and R&D investment[J]. Family business review, 2009, 22(4): 347-362. |

| [27] |

CHRISMAN J J, PATEL P C. Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: behavioral agency and myopic loss aversion perspectives[J]. Academy of management journal, 2012, 55(4): 976-997. |

| [28] |

ZAHRA S A, HAYTON J C, SALVATO C. Entrepreneurship in family vs. non-family firms: a resource-based analysis of the effect of organizational culture[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2004, 28(4): 363-381. |

| [29] |

AMARA D B, CHEN H. Driving factors for eco-innovation orientation: meeting sustainable growth in Tunisian agribusiness[J]. International entrepreneurship and management journal, 2022, 18(2): 713-732. |

| [30] |

DANGELICO R M, NASTASI A, PISA S. A comparison of family and nonfamily small firms in their approach to green innovation: a study of Italian companies in the agri-food industry[J]. Business strategy and the environment, 2019, 28(7): 1434-1448. |

| [31] |

CRAIG J, DIBRELL C. The natural environment, innovation, and firm performance: a comparative study[J]. Family business review, 2006, 19(4): 275-288. |

| [32] |

BERTRAND M, JOHNSON S, SAMPHANTHARAK K, et al. Mixing family with business: a study of Thai business groups and the families behind them[J]. Journal of financial economics, 2008, 88(3): 466-498. |

| [33] |

GENTRY R, DIBRELL C, KIM J. Long-term orientation in publicly traded family businesses: evidence of a dominant logic[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2016, 40(4): 733-757. |

| [34] |

GONZÁLEZ M, GUZMÁN A, POMBO C, et al. Family firms and debt: Risk aversion versus risk of losing control[J]. Journal of business research, 2013, 66(11): 2308-2320. |

| [35] |

ZELLWEGER T M, NASON R S, NORDQVIST M. From longevity of firms to transgenerational entrepreneurship of families: introducing family entrepreneurial orientation[J]. Family business review, 2012, 25(2): 136-155. |

| [36] |

JOHN G. Family businesses need to prove their model is better[N]. Financial Times, 2017-12-13.

|

| [37] |

BENNEDSEN M, FOSS N. Family assets and liabilities in the innovation process[J]. California management review, 2015, 58(1): 65-81. |

| [38] |

DE MASSIS A, DI MININ A, FRATTINI F. Family-driven innovation: resolving the paradox in family firms[J]. California management review, 2015, 58(1): 5-19. |

| [39] |

贺康, 逯东, 张立光. 家族企业创始控制与企业创新投入[J/OL]. 南开管理评论(2022-09-15). http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20220909.0946.002.html.

|

| [40] |

周生春, 范烨. 家族企业社会资本的双重物品属性及其产权问题[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2009, 39(4): 63-72. |

| [41] |

BENNEDSEN M, FAN J P H, JIAN M, et al. The family business map: framework, selective survey, and evidence from Chinese family firm succession[J]. Journal of corporate finance, 2015, 33: 212-226. |

| [42] |

FAN J P H, WONG T J, ZHANG T Y. Founder succession and accounting properties[J]. Contemporary accounting research, 2012, 29(1): 283-311. |

| [43] |

李新春, 张书军. 家族企业: 组织、行为与中国经济[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008: 4.

|

| [44] |

杨丹, 周萍萍, 周祎庆. 绿色创新、环境规制影响产业高质量发展机制研究——基于调节效应和门槛效应的分析[J]. 经济问题探索, 2020(11): 121-131. |

| [45] |

TANG J Y, CROSSAN M, ROWE W G. Dominant CEO, deviant strategy, and extreme performance: the moderating role of a powerful board[J]. Journal of management studies, 2011, 48(7): 1479-1503. |

| [46] |

GUL F A, KIM J B, QIU A A. Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: evidence from China[J]. Journal of financial economics, 2010, 95(3): 425-442. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15