2. 广东金融学院行为金融与区域实验室, 广东广州 510521

2. Behavioral Finance and Regional Laboratory, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China

改革开放以来,中国的国民经济总量快速增长,取得了令世人瞩目的经济成就。然而,与经济高速增长相伴相生的是,粗放型经济增长模式所衍生的高污染高耗能问题日益凸显,对整体生态环境所造成的压力也由微而著。规模扩张型增长模式的路径依赖使得近年来环境负荷加剧,因而推动经济社会全面绿色转型是提升新时代经济发展质量的必然之举。习近平总书记于2020年提出碳达峰碳中和的目标,已然为中国未来的绿色经济发展指明了正确的方向指引和根本遵循。党的二十大也强调,要“加快发展方式绿色转型”,这与党的十九大提出的“推进绿色发展”相比较,更突出关注实体企业的绿色转型。在此背景下,深入推动企业绿色转型,将不仅有助于企业塑成核心竞争力,也有利于中国绿色发展政策红利的充分发挥,从而对顺利抢占绿色转型制高点大有裨益。

然而近年来大量实体企业在降低对实体经济的投入的同时增加在金融领域的投资力度[1],形成了典型的金融化格局[2, 3]。而由此给实体企业经营决策带来了大量的“投机性”色彩,从而从源头上妨碍了实体企业持续性地向主业投入,当然也往往无法顺利实现技术创新和升级转型。这之中,研究金融化这一群体性行为与企业绿色转型之间的内生关联机制,将有助于增强金融服务实体经济能力和促进企业绿色转型,因此具有较强的现实和理论意义。

1 文献综述前期研究普遍认为,绿色转型与传统的企业转型升级活动具有一定差异,其更为关注的是提升企业可持续发展水平,以绿色技术创新为主要手段,以绿色理念为主要指导思想,以生产和经营制度优化、产品和服务模式升级为主要载体,降低环境污染水平的同时也能较好提升企业经济绩效[4],从而实现环境保护和经济效益提升的双重拟合[5]。与传统的企业发展战略不同,绿色转型作为企业顺应时势所主动选择的发展方向,其不仅要求企业实现技术和产品的绿色创新,还需要企业在生产运营制度和战略方面做出重大变革[6, 7]。

然而囿于绿色转型在实践中出现的时间较短且难以量化,直接探讨企业金融化对企业绿色转型影响的文献较少,因此本文只能尝试从现有的理论研究中挖掘两者之间可能存在的逻辑关联。一方面,企业金融化行为往往投资于金融资产,其除了能带来可观的投资收益,同时其流动性较强的特点也能使企业在遇到外来冲击时能够迅速变现以满足资金需求[8],从而产生“蓄水池效应” [9],有助于避免企业实体项目(绿色转型)囿于资金压力而无法顺利推进,进而助力企业绿色转型进程。另一方面,也有不少学者认为企业金融化对实体企业的创新和发展弊大于利。尤其是在我国金融抑制的背景下,企业资源约束的桎梏难以突破,使得其金融化行为一方面抬升资金的“价格扭曲”程度,另一方面则会对其生产和创新项目形成显著挤出[10],两者皆不利于企业(绿色)转型项目的顺利开展。可见,前期学界对于企业金融化对企业创新和转型的影响并没有形成一致意见,对此问题进行深入的研究和探讨就显得尤为必要。

本文可能的创新点在于:基于研究框架方面,分析企业金融化与企业绿色转型之间的内生关联机制,拓展对企业金融化认识的同时也丰富了企业金融化对企业绿色转型影响的经济解读;基于研究指标层面,采用文本分析法对上市公司年报的相关绿色转型关键词进行识别和统计,较为准确地评估企业绿色转型的程度;基于研究内容方面,从财务状况、风险水平、内外预期等机制出发,为识别企业金融化对企业绿色转型的传导机制提供了新的研究视角;拓展性研究方面,进一步将制度性因素纳入考量,考察在金融综合性改革试验区设立的背景下,企业金融化对绿色转型所可能存在的差异化影响。

2 理论分析与假说提出与传统的企业转型升级活动不同的是,绿色转型更为关注的是提升企业可持续发展水平,降低环境污染水平的同时也能较好提升企业经济绩效,从而较好地实现环境保护和经济效益提升的双重拟合。鉴于此,有研究指出,与传统的企业发展战略不同,绿色转型作为企业顺应时势所主动选择的发展方向[6],其不仅要求企业实现技术和产品的绿色创新,还需要企业在生产运营制度和战略方面做出重大变革[7]。而为了实现上述目标,企业势必需要投入相当庞大的资源作为基础性保障。顺延上述逻辑,如若企业提升金融化水平,无疑将在很大程度上改变其现有的资源分配格局[11],从而对(绿色)转型产生较大的影响。而沿用前期文献的逻辑,这一影响既可能通过资金运作赚取高额利润而对企业的经营生产(当然也包括绿色转型活动)产生“蓄水池效应”,从而夯实了转型的资金基础;但也可能在企业资源聚焦于金融化行为的情况下,对其绿色转型活动产生挤出。而回归中国经济现实,近年来经济整体脱实向虚的趋势较为明显,极有可能使企业金融化水平落入对绿色转型弊大于利的负面区间,由此本文提出以下有待验证的基准假说:

H1:企业金融化水平越高,越不利于其绿色转型的开展。

延续这一思路,下一步值得探究的则是企业金融化究竟是通过何种机制影响其绿色转型。借鉴前期文献关于“企业金融化—企业发展(转型)”的研究成果[12, 13],本文认为这一影响极有可能通过融资状况、风险水平以及内外预期等机制得以实现。据此,以下将从三个维度对此展开探讨。

其一,基于融资约束视角,当前金融收益率较高和实体经济利润率较低的背景下[13],加大金融领域投资力度成为不少企业的“理性”选择。然而,由于企业往往存在资源边界硬约束,因此将越来越多的资源投放于金融项目,往往使实体项目投资大幅缩减[14],加剧其融资约束困境。而基于融资成本视角,企业金融化水平提升带来的资源错配往往造成主营业务生产率愈发低下[15],从而影响银行在信贷投放时的风险评估,因此在供给端推高了融资成本;同时,金融化水平的整体提升则会在需求端加剧金融资源的供需矛盾,同样也会推高整体融资成本。进一步地,企业绿色转型需要长时期的金融资源投入作为保障,而融资状况的恶化显然对其不利。就此,本文提出以下有待验证的机制假说:

H2:企业金融化对融资状况具有负面冲击,从而不利于其绿色转型进程的推进。

其二,基于运营风险视角,实体企业的金融化水平提升,可能会扭曲原有的资源配置体系,冲击企业传统的决策体制,甚至会导致投资出现低效率乃至失误风险,而这种风险在企业经营链条中传递,也会加剧企业的生产和运营风险[16]。而基于财务风险视角,一方面,企业通过加杠杆等金融化行为进行融资,本身就承担较大的还本付息压力;另一方面,由于当前全球金融市场风云变幻,金融投资收益存在较强的波动性,因此其所带来的金融利润同样也具有较大的不确定性。这就使得,在财务压力较大和金融投资收益波动性较强的情况下,企业的财务稳定水平将随之下降。综合上述讨论,随着金融化程度加深,企业将面临较高的风险水平且财务状况无法得到明显改善时,企业势必要将主要的精力投放于日常的经营和财务领域,对(绿色)转型项目产生更大的挤出,可能会扰乱企业绿色创新和转型的正常秩序,据此,本文提出以下有待验证的机制假说:

H3:企业金融化加剧了其运营和财务风险,从而不利于其绿色转型。

其三,基于企业内部预期视角,如前所述金融化程度的加深,将造成企业运营在多个维度的恶化,从而降低管理层对企业核心竞争力的乐观预期,而这种预期势必会一定程度反映在企业年报中[17],使得管理层可能会偏向于减少使用对未来过于乐观的表述,释放出较少的利好信号从而不利于在企业内部形成良好的绿色转型发展预期。基于企业外部预期视角,企业外部投资者和分析师在对其未来发展前景进行评估时,企业过高的金融化水平无疑并不契合国家治理脱实向虚的政策导向[18],导致企业外部主体对其评估和预期往往会偏于负面,从而并不足以为企业转型营造一个良好的外部舆论氛围。进一步地,绿色转型需要企业持续和稳定的高资源投入,然而在一个内外部预期都较悲观的背景下,企业难以筹集更多的资源投放于绿色转型项目中。据此,本文提出以下有待验证的机制假说:

H4:企业金融化不利于内外部预期的改善,从而不利于其绿色转型。

3 研究设计 3.1 数据来源基于本文研究对象,本文选取全部A股上市企业构成实证样本,并界定2007—2020年为样本时间区间。其中财务指标数据下载自国泰安数据库,而年报文本则爬取自巨潮资讯网。此外,依循实证分析一般惯例,本文进行了如下数据清洗:一是样本筛选,主要剔除了金融属性公司、股市特殊市场状态(ST、PT、IPO等);二是缺失值处置,将核心指标连续缺失超过5年以上的样本企业予以剔除;三是缩尾处置(左右1% 水平)和对数化具有量纲的连续变量。

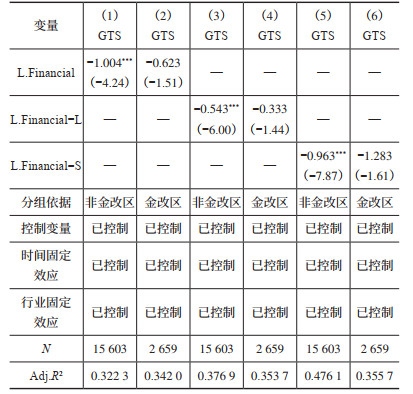

3.2 变量设定 3.2.1 被解释变量企业绿色转型(GTS):有鉴于企业财务指标中缺乏对“绿色转型”针对性的统计数据,因此在前期研究中普遍使用替代变量予以表征,具体包括绿色专利规模[19] 与节能减排数据[20] 等。但上述替代变量都具有一定的局限性,无法全面表征企业绿色转型这一谱系概念下从生产经营模式到组织制度乃至企业文化层面的系统性变革。鉴于此,本文拟对企业年报中的文本内容进行筛选、统计和汇总,从中提炼出相应的信息和价值,用以表征特定企业在绿色转型上的意愿和水平。而这一文本挖掘变量的构造主要通过以下三个步骤完成。

首先是构建企业绿色转型关键词词库,本文分别从“企业绿色制度转型”“企业绿色执行转型”“企业绿色保障转型”三个视角进行考量,同时分别通过政学企三个层面的信息来源对关键词进行识别和提取;其具体的文本来源渠道包括:国家重点相关政策文件①,前期重要权威文献[21, 22] 以及绿色转型领域权威机构的研究报告②。而在识别方法上,本文采用了人工识别与机器学习方法的双重模式,以期能解决过去文本挖掘领域长期存在的关键词遗漏问题。其次,在构建关键词词库的基础上,本文采用Python函数库中Jieba包对已下载的企业年报文本进行内容检索与词频统计,从而初步实现对于特定年报所指代的企业和年份的绿色转型水平的归纳,形成企业层面的面板数据集。最后,本文为了降低可能存在的异方差影响,对每份年报统计汇总得到的绝对词频数进行了对数化处理,进一步构造了企业绿色转型的强度指标(GTS)。指标具体结构见图 1。

|

图 1 企业绿色转型的核心词频导向图谱 |

①《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4号)、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》等重要纲领性政策文件。

② 历年《中国绿色转型与可持续发展报告》《低碳科技白皮书》等行业报告。

3.2.2 核心解释变量企业金融化(Financial):本文借鉴相关研究方法[23],以特定企业当期持有金融资产规模与其总资产之比来表征其金融化水平。具体金融资产则包括会计资产项目中的交易性金融资产、投资性房地产净额、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、衍生金融资产、持有至到期投资净额、长期股权投资净额。特别地,遵循前期金融化权威文献[16] 的变量构造方法,将金融化指标按资产持有期限的差异分为长期金融化指标(L.Financial-L)和短期金融化指标(L.Financial-S)。

3.2.3 控制变量为提高回归方程的估计效率,本文借鉴前期研究[24],控制了上市公司特征因素。具体如下:企业总资产(LnAsset)、总收入(LnIncome)、杠杆率(Lev)、账面市值比(BM)、净资产收益率(ROE)、年龄(Age)、两职合一(Mega,董事长与总经理兼任时取1,否则为0)、第一大股东股权集中度(Firsthold)、QFII机构持股占比(QFII)、审计意见(Opin,审计单位出具标准无保留意见取0,否则为1)。

3.2.4 机制变量根据前述理论分析,本文还将对企业金融化影响绿色转型的机制进行检验。因此需要对机制因素的指代变量进行描述。具体如下:①表征企业的“融资约束机制”变量中,本文选取融资约束(SA)和财务净费用占比(FR)作为机制变量开展研究。具体来看,企业融资约束参照相关的研究[25] 刻画了企业的融资约束指数;财务净费用则借鉴相关研究[26],采用持有财务净费用占总资产比重的方式进行测度。②在表征财务风险的变量中,本文选取风险披露指数(Risk) 和风险Z值(Z)作为机制变量开展研究。具体来看,风险披露指数直接采用迪博对沪深上市企业的风险指数作为代理指标;风险Z值则基于经典研究[27] 的方法计算得到。③在表征企业的“预期机制”变量中,本文选取年报文本正向语调(Tone-P)与新闻报道负面占比(News-N)作为机制变量开展研究。具体来看,年报文本正向语调是在借助Loughran、McDonald (2011) [28] 形成的LM词典基础上,对企业年报文本的语调倾向进行识别匹配,并基于“积极—消极”词汇数的配对和统计,计算出积极的净语调(积极词汇—消极词汇)与年报总词汇的占比;新闻报道负面评价则是依循相关研究[29] 的思路手段,以《中国重要报纸全文数据库》为数据池,搜索配对有关特定企业的新闻报道,并基于报道的基调进行分类,计算出负面报道的占比强度。

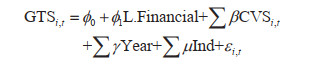

3.3 模型设定本文设定了如下模型对企业金融化及其绿色转型水平间进行因果识别检验:

|

(1) |

其中,GTS作为本文的被解释变量,指代企业绿色转型;L.Financial作为核心解释变量则表征了企业金融化水平,特别地,为了有效抑制反向因果影响,模型中还对其进行滞后一期处理;CVs为控制变量集。此外,本文还分别基于“行业(Ind)—时间(Year)”两个层面控制模型的固定效应以降低企业个体特征及时间变量对实证结果的影响。

此外,对于影响机制的识别检验,与过往研究中普遍采用中介模型不同,本文借鉴权威文献[30] 的思路,放弃了这一模型而采用将验证拆分为两个部分,首先验证解释变量是否能对机制变量产生显著影响,其次则通过理论性的分析和描述对机制变量和被解释变量的关系进行论证。

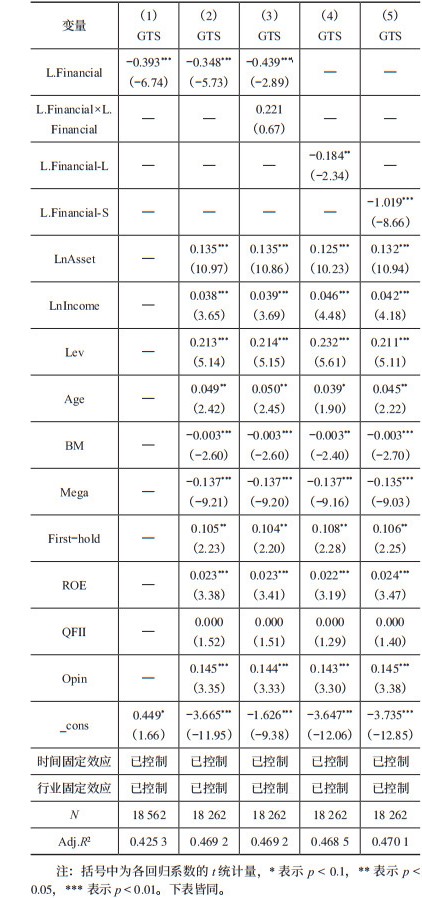

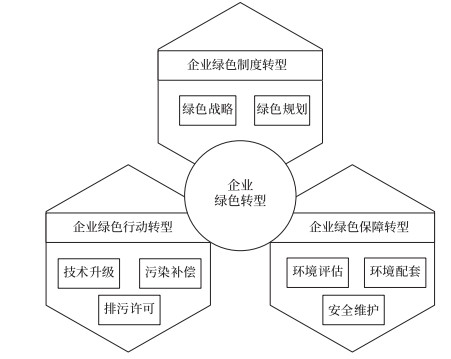

4 实证结果与经济解释 4.1 基准回归表 1主要检验企业金融化与绿色转型的核心关系。模型(1)中并未纳入控制变量集,而模型(2)中则将控制变量考虑在内。实证结果表明,无论是否考虑控制变量的因素,企业金融化指标的回归系数均显著为负,说明企业金融化对绿色转型形成了显著的减益效果。进一步地,为了验证企业金融化对绿色转型是否存在单一的线性关系,模型(3)中将企业金融化的平方项纳入考量,结果显示L.Financial× L.Financial变量的回归系数并没有通过显著性检验(t值仅有0.67)。由此可见,在当前样本集中企业金融化对绿色转型的影响不存在非线性关系,企业金融化并不利于绿色转型的开展,这也从侧面验证了本文的核心结论。

| 表 1 企业金融化与企业绿色转型:基准回归 |

进一步地,本部分分别对长期金融化和短期金融化两个指标[模型(4)和(5)],探讨不同期限的金融化水平对企业绿色转型是否具有差异化影响。实证结果表明,尽管企业金融化活动存在不同的期限偏好,但无论哪种期限企业金融化水平的提升,都对企业绿色转型并无裨益(回归系数均为负值且通过了1% 置信水平下的显著性检验)。进一步研究发现,与长期金融化相较,短期金融化对企业绿色转型的抑制效应更为显著(|-1.019|>|-0.184|)。这主要是因为,迅速获取收益是短期金融化的核心要义,如若企业短期金融化偏好较强,表明其在实践中往往具有更多的短视性行为。在此情况下,企业对于那些长周期高风险的绿色转型活动关注度更低。

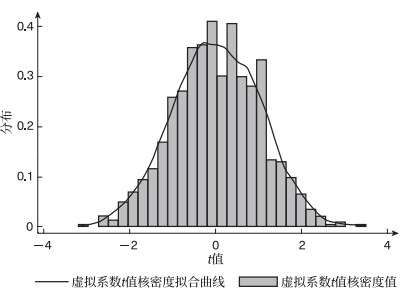

4.2 稳健性检验与内生性处理有鉴于单一回归模型的检验无法完全排除可能存在的相异结论,本部分拟通过以下两类稳健性检验和内生性方法对基准模型进一步验证。其中稳健性检验方法包括:①核心指标口径变换,基于绿色转型指标的结构性特征对其进行降维分解,以考察企业金融化对转型不同方面的影响;②剔除异常样本,基于时间和空间维度剔除政治经济环境异常的样本,以保障研究结论的普适性。以上检验结果分列于表 2和表 3。而内生性处理则分别应用工具变量法对核心解释变量(Financial) 进行替换,以尽可能降低内生性问题对研究结论的扰动以及安慰剂检验,其检验结果列于表 4与图 2。

| 表 2 稳健性检验Ⅰ:核心指标结构化分类 |

| 表 3 稳健性检验Ⅱ:剔除部分样本 |

| 表 4 内生性检验:工具变量法 |

|

图 2 非参数随机模拟(1000次)结果分布 |

本部分共构造了5类指标,其分别是GTS-Sys、GTS-Act以及GTS-Safe分别指代绿色转型中制度层面、执行层面和保障层面的词频相对数,同时利用年报文本的字数和句子数量重新对绿色转型绝对数进行处理,生成GTS-Word与GTS-Sent两类变量。最后,本部分采用同样的实证模型与估计方法对变换后的绿色转型指标进行了回归,其结果详列于表 2。不难发现,无论对核心指标降维到何种层次或做何种形式变换,都未与基准回归结果产生显著差异,模型M(1) ~ (5)的回归系数都显著为负(至少通过5% 置信水平下的显著性检验)。由此可见原有核心结论依旧是确当的。

4.2.2 剔除部分因素影响基准回归中采用的是全样本,因而无法充分屏蔽经济背景出现重大突变时对企业决策的影响,从而可能会对企业绿色转型的度量造成偏误。基于此,本文分别通过剔除国际金融危机时期(仅对2011—2020年样本回归)、国际金融危机与中国股灾时期(仅对2011—2014年样本回归)、直辖市企业、东部地区企业、内部控制水平较低企业以及信息披露质量不达标企业样本,构造了6类子样本并采用相同的实证模型和估计方法进行回归,其结果详列于表 3。不难发现无论对样本进行何种删节,都未改变基准模型中的结论,模型(1) ~(6)中的金融化指标系数都显著为负(至少通过5% 置信水平下的显著性检验)。这就意味着企业金融化对绿色转型的阻滞作用在不同的样本中都得以显著体现。

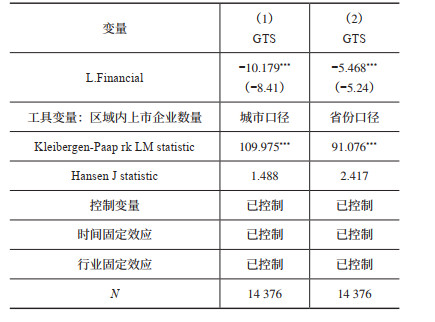

4.2.3 内生性处理:工具变量法本文为降低可能存在的内生性干扰,拟采用工具变量法进行检验。依循与解释变量相关而与被解释变量无关的标准,本文分别选取了同一区域(城市或省份)上市企业数量作为工具变量进行检验。选择这一变量的原因主要在于一方面上市企业数量的多寡意味着市场竞争的激烈程度,而这将促使企业不得不采用更多的投融资手段方能维持生存和发展,而另一方面这一数量又与单个企业是否实行绿色转型无关。通过表 4中回归结果不难发现,一是工具变量的选取是有效的,二是替换工具变量后,其实证结论也并未产生相异结果(系数显著为负),原有核心结论仍是确当的。

4.2.4 内生性处理:安慰剂检验图 2采用非参数随机模拟的方式开展了安慰剂检验。为降低不可观测因素可能存在的影响,本文基于随机抽样的方式来建构安慰剂检验,识别金融化对企业绿色转型的冲击是否由其他随机性因素带来的。依照企业金融化的指标状况,借鉴前期研究[31],本文将原有核心解释变量金融化(Financial) 在全样本中进行提取后进行随机分配并展开了1000次回归检验;然后将上述回归中的t值进行统计整理,构造出其核密度图(图 2)。如图所示,绝大部分t值都落在正负两个标准差之间且都远大于基准回顾中的t值(-5.73)。这表明本文的核心关系与其他未知的随机干扰之间并未呈现出统计显著意义的因果关联,其并非由随机偶然事件引发。

4.3 异质性检验上述研究中,基于金融化变量期限差异的检验为本研究注入了结构化因素,因此,基于企业特征的异质性检验可能会提供更有效的影响识别。具体地,本文将企业按照“重污染—非重污染”和“战略性新兴—非战略性新兴”的标准进行分组,深入探讨两者之间可能存在的异质性问题,具体回归结果详列于表 5。

| 表 5 异质性检验 |

在模型(1)和模型(2)中,本文基于企业“污染属性”开展研究,探讨企业金融化对不同污染水平企业绿色转型的作用。实证结果表明,在重污染行业企业中,企业金融化对绿色转型具有显著的负向冲击效应(回归系数为-0.318且在1% 置信水平下显著),而在非重污染行业企业组别,这一影响并不明显。本文认为可能的解释是,对于重污染行业的企业,加快绿色转型乃是其塑成核心竞争力的重要途径。然而,对绿色转型持续而巨大的投入使重污染行业的企业必然对企业资本配置的变动更为敏感[32],因而在资源约束边界硬约束的情况下,金融化水平的提升所引发的挤出效应势必具有更高的弹性,该类企业可能无法保障转型项目所需资金的持续性,或者囿于资源约束不得不放弃绿色转型项目,从而显著抑制其绿色转型。而对于非重污染行业企业,其经营目标导向并不聚焦于绿色生产和转型方面,本身绿色发展基础也相对较弱。因此,即便非重污染行业企业加大金融领域投资力度并提升其金融化水平,虽然也会对绿色转型形成一定的挤出效应,但负面冲击并不明显。

进一步地,在模型(3)和模型(4)中,本文基于企业产业属性深入研究,探讨企业金融化对“战略性新兴产业—非战略性新兴产业”绿色转型的影响。实证结果表明,企业金融化显著抑制战略性新兴产业的绿色转型(回归系数为-0.643,t值为-7.19),而企业金融化对于非战略性新兴产业的绿色转型影响则不明显(t值仅为-0.65)。对此本文认为我国战略性新兴产业在一定程度上承担着促进经济社会转型的社会职能,因此其在实践中往往也较为着重(绿色)转型升级。然而,一旦此类企业金融化水平逐步提升,原本能投入到(绿色)转型项目的资源将不可避免地被金融投资所分散,从而对绿色转型项目形成了挤出。更重要的是,企业金融化程度的加深将会潜移默化影响其管理策略[35],在实践中其短视化的管理特征可能逐渐强化,促使整体生产、创新和经营制度转变以适配短期化发展规划,这也不利于需要长期规划和投入的绿色转型项目。而对于非战略性新兴产业而言,其本身发展导向并非锚定于(绿色)创新,绿色转型的内生驱动力也相对较弱,虽然绿色转型项目的确在一定程度上被企业金融投资分散了资源,但对绿色转型的整体挤出效应相对较弱。

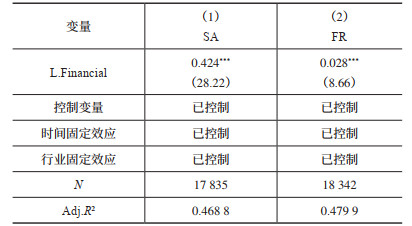

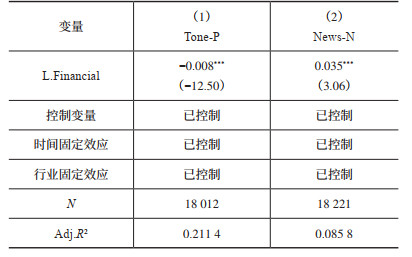

5 企业金融化影响绿色转型的机制识别前述部分中,本文针对企业金融化与绿色转型关系和异质性影响开展了深入的实证研究,为理解企业金融化对绿色转型的作用提供了丰富的实证经验支持,但前述分析仅从表面现象剖析了两者之间的内生关联机制,尚未深入探讨其中的机制路径。因此,本部分将着重依循前文理论逻辑,从不同维度探讨企业金融化对绿色转型的影响机制,具体结果详列于表 6至表 8。

| 表 6 机制识别检验Ⅰ:融资约束与融资成本 |

| 表 7 机制识别检验Ⅱ:披露的风险与财务稳定 |

| 表 8 机制识别检验Ⅲ:年报正向语调与报刊新闻负面评价 |

表 6主要基于企业的财务视角,研究企业金融化对绿色转型的影响机制。实证结果表明,一方面,企业金融化的水平提升并不利于缓解融资约束;另一方面,金融化行为也显著增加了企业的融资成本。本文认为可能的原因是,金融化水平提升意味着企业在经营中具有较强的金融投资偏好,而在当前实体项目收益较为低迷,而金融投资收益率相对更高的背景下,企业的金融化偏好可能进一步被强化。此外,从企业管理者的角度出发,从金融项目中获得更多的收益,以期满足企业所有者对其经济绩效的要求并得到较为可观的收益,无疑也是许多管理者较为“理性”的选择,近年来脱实向虚的趋势愈发明显便是明证。进一步地,随着企业投放更多的资源于金融领域,实体经济所能占用的金融资源也就随之同步缩减,从而使得企业(绿色)转型项目面临较为严重的融资约束。顺延此逻辑,当越来越多的企业提升金融化水平,这将可能使得金融市场上的需求大幅增加,在一定程度上导致金融市场“供给—需求”矛盾显性化,其直接后果是,金融产品的价格将在“高水平均衡”上波动,并进而提升经济社会整体的融资成本,金融化水平较高的企业将不可避免需要承担较高的融资成本。不难理解,囿于较强的融资约束和较高昂的融资成本,企业自然难以掌握足够的金融资源投入到(绿色)转型项目,由此对绿色转型形成明显的抑制作用。

5.2 企业风险机制表 7的实证检验主要基于企业的财务风险视角,研究企业金融化对绿色转型的影响机制。实证结果表明,金融化水平提升不仅会显著提升企业披露的风险,还不利于维持财务稳定。本文认为,企业金融化程度越深,往往意味着其负债比率越高[36]。从风险视角来看,较高的杠杆表明企业面临着较大的风险敞口。进一步地,在当前全球金融投资风险较高的背景下,从事金融投资活动本身就具有较高的不确定性,如若企业金融投资收益锐减乃至陷于亏损的境地,这无疑将加剧企业的运营和财务风险。类似地,在企业财务风险增加的背景下,持续加大金融资产配置将在很大程度上降低其财务稳定性。由此,在较高的风险和财务不稳定性提升的情况下,企业势必要将更多的精力集中于平衡风险收益和优化财务状况等方面,只能降低对那些需要长期投入的转型活动的关注力度,强化了对绿色创新和转型的挤出弹性,从而难以为企业绿色转型打开更广阔的发展空间。

5.3 预期机制表 8的实证检验中,本文进一步基于预期视角,研究企业金融化对绿色转型的影响机制。实证结果表明,企业金融化水平的提升不仅会降低其内部的积极预期,而且也将会增加报刊新闻对其的负面关注。本质而言,企业金融化作为一种加杠杆行为,将在一定程度上提升企业的金融领域投资偏好,而这种对短期金融收益的关注与需要长期投入且见效较慢的(绿色)转型活动并不相嵌合,将会对企业整体的发展和转型策略产生潜移默化的影响,从而不利于企业绿色转型活动。不难理解,由于企业未来的发展不能较好地契合国家的经济社会绿色转型的方向,因此无论从企业内部还是外部新闻媒体角度,都可能会对其未来的发展趋势保有较为悲观的预期,从而使得年报正向语调减少和报刊负面评价增加。进一步地,囿于内外部经济行为主体对企业的预期恶化,将使得企业(绿色)发展拥有较窄的腾挪空间,也将不得不承受较为严酷的舆论压力,这将无助于企业的深度绿色转型。

6 机制改善:基于金融体制机制改革的经验证据在中国当前的现实语境下,微观经济行为主体的资源优化配置和转型升级活动,不仅取决于企业较高的发展内驱力和持续的资源投入,同时也在很大程度上受到外部“政治—经济”体制政策的影响和推动。前述研究已经发现,企业金融化对绿色转型具有显著的负面冲击效应。那么随之而来的问题是,如何在经济实践中减少企业金融化对绿色转型活动的负面影响?是否可能通过制度性改革营造良好的外部基础环境来削弱此种不利冲击?这也是当前推动企业绿色转型所需要着重考虑的问题。特别是近年来中国正在大力深化金融体制改革,并从2012年开始设立了多个国家金融综合性改革试验区,以期依靠改革赋能解决金融发展中所存在的深层次矛盾,充分激发企业内生发展动力,更有力地护航实体经济行稳致远。从这个角度而言,金融综合性改革试验区的设立,理应在一定程度上有助于抵消企业金融化对绿色转型的负面冲击,从而对绿色转型有所裨益。鉴于此,本项研究创新性地将金融综合性改革试验区的因素嵌入“企业金融化—绿色转型”研究框架中,重点关注在金融改革试验区设立的背景下,企业金融化水平对绿色转型的影响是否会产生差异化影响。在具体方法上,本文采用了分样本回归的方法,以样本企业注册地是否位于金融改革试验区为标准将整体样本分为“金改区”和“非金改区”两个部分再进行回归。此外,考虑到企业的金融资产配置行为存在期限偏好的特征事实,本文在研究框架中也将企业金融化的期限结构考虑在内,相关回归结果如表 9所示。

| 表 9 金融综合改革试验区设立、企业金融化与绿色转型:基于期限异质性视角 |

研究发现,对于金融综合改革试验区的企业而言,无论是从整体上抑或是期限结构角度来看,金融化对企业绿色转型的负面效应在实证结果中都变得不再显著[模型(2)(4)(6)中回归系数都未通过惯常的显著性检验];与之形成鲜明对比的是,对于位于非金融综合改革试验区的企业,各个口径的金融化均显著不利于企业绿色转型活动的开展(回归系数均为负值且都通过了1% 的统计显著性检验)。这意味着,金融综合改革试验区的设立,很大程度上增强了地方金融的发展底蕴,有效凝聚社会共识并通过针对性地对实体经济进行全方位、全链条的金融支持,使得微观企业的金融化行为产生的“蓄水池”效应和对绿色转型的挤出作用得以综合,从而在整体上无法呈现出显著的对绿色转型活动的抑制作用。

7 研究结论和政策建议在新时代新阶段下,加快企业绿色转型,将是实现中国碳达峰碳中和目标的重要途径。深入研究绿色转型,已然成了当前亟须探讨的重点课题之一。本文基于沪深两市2007—2020年的企业年报数据,刻画中国企业绿色转型的程度,并探讨企业金融化与企业绿色转型之间的内生关联机制。

实证研究发现:一是企业金融化并不利于促进企业绿色转型,且这种结论经过多种检验之后仍成立。二是企业金融化对绿色转型具有异质性的影响。具体地,企业金融化不利于推动重污染行业企业和战略性新兴产业企业的绿色转型。三是企业过度的金融化行为通过加剧融资约束和提升融资成本、提升披露的风险和降低财务稳定性、增加企业内外部负面预期等方式,显著地抑制企业绿色转型。四是从政策制度方面来看,金融综合改革试验区建设能够为企业提供更良好的市场环境和金融基础,从而较好地降低企业金融化对绿色转型的负面冲击。

本项研究的政策启示如下:第一,持续推动企业绿色转型。在新发展阶段必须坚持更高的生态文明建设标准,一方面要对企业投资项目的环境保护要求实行硬约束,通过强大震慑力督促企业严守环保红线;另一方面也要激励企业加快绿色技术创新,使得企业能较好兼顾创新发展和环境保护,并逐步加快企业绿色转型进程,达至企业发展和生态环境保护双赢的新格局。第二,加强对企业过度金融化的治理力度,以较好抑制其对于企业绿色转型的负面冲击效应。从影响渠道来看,企业过度的金融化将会通过财务、风险、预期等视角,从而抑制企业绿色转型。因此,一方面,有必要对企业金融化行为加大监管力度,通过创新金融产品和服务缓解企业融资约束的同时,也要注重引导资金切实流向实体经济,尽可能减少实体企业不必要的金融投资行为;另一方面,鉴于金融化显著影响不同属性企业的绿色转型,因此需要注意分类施策。特别是对于重污染行业企业和战略性新兴产业企业而言,监管部门应当适当强化监管力度,有效避免其金融化水平过度提升,并切实减少对绿色转型活动的挤出效应。第三,统揽金融体系改革整体战略布局,推动金融综合改革试验区改革深化,为企业绿色转型提供足够的助力。特别是,要总结金融综合改革试验区的成功经验,并在更多的区域加快复制推广,提升金融服务实体经济的整体效能,为企业绿色转型项目的开展提供充足的资金保障,开拓中国经济绿色转型的新篇章。

| [1] |

EPSTEIN G A. Financialization and the World Economy[M]. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2005.

|

| [2] |

张成思, 张步昙. 再论金融与实体经济: 经济金融化视角[J]. 经济学动态, 2015(6): 56-66. |

| [3] |

PALLEY T I. Financialization: what it is and why it matters[M]//PALLEY T I, ed. Financialization. London: Palgrave Macmillan, 2013: 17-40.

|

| [4] |

HOJNIK J, RUZZIER M. The driving forces of process ecoinnovation and its impact on performance: insights from Slovenia[J]. Journal of cleaner production, 2016, 133: 812-825. DOI:10.1016/j.jclepro.2016.06.002 |

| [5] |

吴秋生, 任晓姝. 绿色信贷政策与企业"漂绿"行为治理——基于国家金融学框架下的实证研究[J]. 金融经济学研究, 2023, 38(1): 146-160. |

| [6] |

吴非, 黎伟. 税收激励与企业绿色转型——基于上市企业年报文本识别的经验证据[J]. 财政研究, 2022(4): 100-118. |

| [7] |

解学梅, 朱琪玮. 企业绿色创新实践如何破解"和谐共生"难题?[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 128-149. |

| [8] |

SMITH C W, STULZ R M. The determinants of firms'hedging policies[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1985, 20(4): 391-405. DOI:10.2307/2330757 |

| [9] |

THEURILLAT T, CORPATAUX J, CREVOISIER O. Property sector financialization: the case of swiss pension funds (1992-2005)[J]. European planning studies, 2010, 18(2): 189-212. DOI:10.1080/09654310903491507 |

| [10] |

DEMIR F. Financial liberalization, private investment and portfolio choice: financialization of real sectors in emerging markets[J]. Journal of development economics, 2009, 88(2): 314-324. DOI:10.1016/j.jdeveco.2008.04.002 |

| [11] |

KRIPPNER G R. The financialization of the American economy[J]. Socio-economic review, 2005, 3(2): 173-208. DOI:10.1093/SER/mwi008 |

| [12] |

徐云松, 冯毅. 中国企业金融化对实业投资的影响效应研究[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2022(3): 107-118. |

| [13] |

黎伟, 许桂华, 任晓怡. 企业金融化与数字技术应用: 促进还是抑制?[J]. 经济体制改革, 2021(6): 142-147. (3): 84-92.

|

| [14] |

金融化对实体企业未来主业发展的影响: 促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017(12): 113-131.

|

| [15] |

ORHANGAZIÖ. Financialisation and capital accumulation in the non-financial corporate sector: a theoretical and empirical investigation on the us economy: 1973-2003[J]. Cambridge journal of economics, 2008, 32(6): 863-886. DOI:10.1093/cje/ben009 |

| [16] |

黄贤环, 吴秋生, 王瑶. 金融资产配置与企业财务风险: "未雨绸缪"还是"舍本逐末"[J]. 财经研究, 2018, 44(12): 100-112, 125-125. |

| [17] |

姚加权, 张锟澎, 罗平. 金融学文本大数据挖掘方法与研究进展[J]. 经济学动态, 2020(4): 143-158. |

| [18] |

黄海涛, 余志君, 杨贤宏. 金融监管对企业金融化的影响及监管角色构建——基于期限结构异质性视角下的经验证据[J]. 金融经济学研究, 2020, 35(3): 146-160. |

| [19] |

杨波, 李波. "一带一路"倡议与企业绿色转型升级[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(6): 20-36. |

| [20] |

万攀兵, 杨冕, 陈林. 环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[J]. 中国工业经济, 2021(9): 118-136. |

| [21] |

李哲. "多言寡行"的环境披露模式是否会被信息使用者摒弃[J]. 世界经济, 2018, 41(12): 167-188. |

| [22] |

任相伟, 孙丽文, 邢丽云. 基于根因分析法的中国企业绿色转型驱动因素的研究——主次因素的有效识别与排列[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2021, 20(4): 99-108. |

| [23] |

DENIS D J, SIBILKOV V. Financial constraints, investment, and the value of cash holdings[J]. The review of financial studies, 2010, 23(1): 247-269. |

| [24] |

GIETZEN T. The exposure of microfinance institutions to financial risk[J]. Review of development finance, 2017, 7(2): 120-133. |

| [25] |

HADLOCK C J, PIERCE J R. New evidence on measuring financial constraints: moving beyond the KZ index[J]. The review of financial studies, 2010, 23(5): 1909-1940. |

| [26] |

宋军, 陆旸. 非货币金融资产和经营收益率的U形关系——来自我国上市非金融公司的金融化证据[J]. 金融研究, 2015(6): 111-127. |

| [27] |

ALTMAN E I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy[J]. The journal of finance, 1968, 23(4): 589-609. |

| [28] |

LOUGHRAN T, MCDONALD B. When is a liability not a liability?Textual analysis, dictionaries, and 10‐Ks[J]. The journal of finance, 2011, 66(1): 35-65. |

| [29] |

杜金岷, 李亚菲, 吴非. 股票流动性、媒体关注与企业创新[J]. 中国经济问题, 2020(3): 73-89. |

| [30] |

江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100-120. |

| [31] |

刘瑞明, 毛宇, 亢延锟. 制度松绑、市场活力激发与旅游经济发展——来自中国文化体制改革的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(1): 115-131. |

| [32] |

舒丽慧, 陈工. 政府规制、绿色创新意愿与绿色技术创新能力——基于中国能源企业的证据[J]. 广西财经学院学报, 2020, 33(4): 115-124. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15