2. 中国地质大学(北京)马克思主义学院, 北京 100083

2. School of Marxism, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China

农村人居环境整治是乡村振兴的重要内容,2017年中央全面深化改革领导小组第一次会议通过《农村人居环境整治三年行动方案》(以下简称《行动方案》),要求加快推进农村人居环境整治,并为提升农村人居环境水平拟定相应法规。根据《行动方案》部署安排,2018年中央农办会同多部委研究制定《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》,决定从2019年起开启村庄人居环境清洁行动的集中整治,改善村容村貌,助力美丽乡村建设。《行动方案》到期后,受限于农村环境总体质量不高、生活设施不完善、管护机制不健全等困境,中共中央、国务院颁布了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025)》,决定继续提升农村人居环境。在人民对美好生活需求日益提升、乡村振兴战略深入推进的时刻,农村人居环境整治提升的深入推进成为新时期基层治理问题的重要议题。《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021— 2025)》中明确指出“充分发挥农民主体作用”,将居民参与放在人居环境整治主体角色的重要位置,强调对农民参与的组织、动员。然而,随着当前农村人口不断外流,村庄逐渐空心化,农村人居环境整治面临农民参与不足的困境[1],识别农民群体中的有为力量和可动员群体,成为强化人居环境整治农民主体性的具体路径。笔者在浙江进行田野调查后发现,村级组织可激活在村女性的积极性和主动性,为人居环境整治提供核心力量。本研究根据浙江“千村示范、万村整治”经验,对农村人居环境整治中女性参与的动员方式和参与形式进行分析,以期为人居环境整治中的农民主体性激活和多元主体参与提供借鉴。

1 找回农民:人居环境整治的主体辨思国家输入资源并助推人居环境整治,承担着人居环境改善的主体责任。王晓毅[2]认为,农村环境治理需要制度建设,用协议机制保障政策预期效果。人居环境整治中的制度路径,应优化并规范农村的居住和村民的生活行为,并且从宏观上关注人居环境整治的系统性,抓重点、提质量[3, 4]。以强制性变迁的方式,利用国家或地方政府的政策与规范改变个体行为及感知等,使个体在多重互动的政策中形塑出自我的制度认同[5]。然而,国家治理的政策知识难以融合地方价值观念、生活方式等民间知识,容易出现人居环境整治的政策悬浮困境,缺少农民的参与[6]。人居环境整治作为一项国家政策行动,需要解决政策如何落地问题。

在农村人居环境整治的国家化实践下,学界与政界认识到社区环境治理村庄本位的重要性以及村庄参与的不足。诸多研究指出以居民需求为导向的农村社区环境整治应尊重社区实际、以农民为参与主体。唐国建等[7]认为,人居环境问题是农民日常生活问题,忽视农民需求的方案会导致村民在参与过程中的应付性参与和沉默性对抗。王芳等[8]认为,社区社会资本的缺失导致社区环境治理的集体行动悖论,需要重塑社区信任机制与互惠规范。黄云凌[9]调研漳州实践发现,村民低度参与和农村社区能力的整体衰退紧密关联。戚晓明[10]认为,社区形态的多样化意味着社区类型的差异产生不同的环境治理类型,且治理问题相差较大。郝志斌[11]认为,以环境效益债券引进社会资本的形式,强调政府为环境治理的付费角色,实现“政府、社会、市场”三方协同。村民通过在环境治理中扮演参与者、受害者、受益者三重角色,成为环境治理的主体[12]。

随着人居环境整治的主体角色被厘定,需要进一步回答的是,在当前城市化和工业化飞速进展的大背景下,村庄大量劳动力人口外流,那么谁是农村人居环境整治中的“具象”农民?即在村庄社会中谁是人居环境整治的可动员力量?与此同时,人地关系松散,村庄社会结构散化,极大地削弱了村庄公共品的自我供给能力与村集体的统合能力,难以实现对绝大部分村民的组织动员。村庄女性群体在外力助推下,被动卷入到环境治理事务中[13]。陈义媛等[14]调研赣南妇女运动发现,女性参与村庄环境治理的链接点是家庭卫生,载体是村组织化的建立与政府力量的介入。对村庄中女性群体的组织与动员,成为人居环境整治政策落地,找回人居环境整治中农民主体的重要载体与有效方式。

2 研究方法与案例介绍本研究以浙西Q市W村为个案,研究经验资料来源于村庄调研。2020年10月,笔者及其团队在浙西W村及其所在GX乡进行了为期一个月的驻村调研,通过查阅村庄工作记录和政府工作文件,了解人居环境整治的政策推行情况。以半结构式访谈的方式,与村干部、乡镇领导、普通村民、在村女性等30余人进行交谈,收集资料,了解人居环境整治的过程。调研发现,当地人居环境整治主要参与力量为在村女性群体。村干部受考核的压力驱动,寻求在村群体协助进行环境整治,动员、吸纳并组织村庄女性群体,形成村庄环境治理中的社会参与。

W村位于浙西山区Q市,地处浙江大花园建设的核心地带,距离市区18km。全村1600余人,在村人口占全村总人口的50%,以中年女性、老人、孩子为主。水田1000多亩①,山地2000余亩,人均土地面积不多,农业作物以种植柑橘为主,男性劳动力以外出从事体力劳动为主,较少参与村庄日常治理事务。2017年,该村借发展乡村旅游的契机,开始环境整治,利用旅游发展项目、创建文明城市等项目资金进行硬件设施改造。发动积极分子成立志愿服务队,组织在村的女性进行环境整治。经过2 ~ 3年的集中整治,村庄已然“旧貌换新颜”,并形成以女性群体为主的日常环境监管和维护力量。

① 亩,中国市制面积单位,1亩≈ 667平方米。

3 农村人居环境整治中女性参与的实践过程回顾W村人居环境整治的过程,女性群体的动员与组织可以划分为三个阶段:宣传动员阶段、集中整治阶段与常态维护阶段。宣传动员阶段,识别在村女性中的积极分子。集中整治阶段,动员在村女性群体,以少数带动多数的方式群体动员。常态维护阶段,建立女性志愿组织吸纳部分女性群体承担村庄环境卫生维护工作。通过人居环境整治的阶段化推进,在村女性形成组织化参与。

3.1 宣传动员阶段:积极分子识别与组织起来宣传动员阶段是人居环境整治的第一步,重点工作是发现可动员力量,组织女性群体的参与,核心是识别动员女性群体中的骨干力量。环境治理伊始,人居环境整治行动嵌入到全国文明城市创建这项中心工作中,被当作村庄的中心工作推行。按乡镇规划,W村属于“一般村” ②,考核要求不高,村庄环境整治压力也不大。环境卫生行政检查考核的是村庄公益广告的投入、环境卫生整治的宣传、垃圾的清理。村集体组织主要按照工作要求入户发放宣传资料,动员村民打扫自家房前屋后的卫生。人居环境整治的动员阶段,需要村干部识别并动员村庄的潜在积极分子,引导积极分子在村庄中广泛宣传人居环境整治政策。

② 为了实现“创建全国文明城市”资源最优配置,当地将村庄按照区域的交通位置、村庄重要性,把村庄划分为重重点村、重点村与一般村三类。重重点村是要求环境卫生常态化保持,是“创建全国文明城市”政策明确规定必须检查的村庄,环境卫生工作需要乡政府统筹全村各方面资源安排,一个重点村需要3个普通村的支援。重点村的环境卫生整治标准和力度相对较轻,这类村庄只需要完成自我清理并能够保持村庄重点区域内的环境状态即可。一般村则是那些不在交通沿线周边、地理位置偏僻的村庄,此类村庄的标准要求较低,但要维持正常的环境卫生状态,不能出现明显的垃圾。

W村人居环境整治主要参与群体是中年女性。通过村集体的引导和动员,她们在人居环境整治中的组织建设、宣传解释、集中整治、日常维护与观念营造等方面发挥了不可替代的作用。村庄女性参与环境卫生整治的组织基础是艺术团(舞蹈队)。舞蹈队队长是村原妇女主任,虽已70多岁,但为人热情又爱好文艺。她把村里热爱跳舞的27名女性组织起来,成立了个艺术团。在环境卫生整治初期,村干部人手不够,村书记动员舞蹈队长,组织艺术团的成员以成立志愿服务队的形式参与村里的环境整治工作。凭借舞蹈队长的热情号召及对艺术团成员的动员,这些热心村庄公共事务的女性群体相较于普通群众成为了参与人居环境整治的主力军。

就女性群体参与到人居环境整治的工作内容而言,宣传动员阶段她们的角色是多元化的。首先是承上启下的中介角色。村干部挑选出村里的女性骨干力量,以非正式的方式赋予其特殊角色,以此激活女性骨干的社会身份。此时女性群体成为村干部连接村民的中介机制,将基层动员一对多的分散性转化为村干部接触有限的个体,由她们对接群众进行广泛动员,形成意见扩散,把人居环境整治理念深入村庄。其次是带头示范角色。村干部动员中年女性群体发挥带头作用,对邻居和亲属形成榜样示范,如遇到需要村民配合的工作,先从志愿者家庭开始做工作。

3.2 集中整治阶段:多元动员与主体角色激活集中整治阶段人居环境改造的工作重点是通过“运动式”治理的方式快速清理垃圾,在短期内改变社区的脏乱环境。这既需要骨干群体的参与,又需临时增添人员,广泛动员在村人群,直接进行垃圾清运、道路清扫、环卫空间改造等村庄环境整治具体实践。其中,在村女性群体是人居环境集中整治的主力军,发挥主体角色。此阶段雇工由村妇女主任和志愿服务队长负责,用工群体主要依靠志愿服务队的成员和家属。经过集中清理后,村庄环境面貌有了整体的变化和提升,村民感受到环境变化带来的视觉冲击,加强了参与保护环境的意识。

集中整治阶段,女性群体的吸纳是以阶段性动员与常态化的方式持续交织继替进行的。进入第二阶段集中整治时,工作量加大,耗时多,任务重,单靠艺术团的志愿服务队人手有限,需要投入大量的人力以及涉及整改的农户配合。村干部以志愿服务队为基础,广泛吸纳了50多名村民,其中绝大部分是40 ~ 60岁的女性群体。为了鼓励志愿者,村干部会优先选择雇佣志愿者及其家属。在非检查期间,为了保持环境整治的常态化,村里将居住区划片管理,安排志愿者队伍进行分班打扫。

集中整治阶段女性群体作为执行者,补充环境卫生整治中的人力资源,承担环境卫生整治工作的具体执行者角色,把握人情世故关系,将环境卫生整治这项治理任务转化为群众内部的事务。如在环境整治拆违过程中,村书记做不通某些农户的违章建房拆除工作时,由志愿服务队队长以近邻的身份与当事人的亲属进行沟通,在询问其真实诉求后判断是否确有困难,通过劝告及适时强制的方式,使当事人迫于邻里乡亲的舆论压力,接受拆除违规建房整治环境的规定。

3.3 常态维护阶段:形成持续动员与稳定吸纳进入人居环境整治后期,村庄环境卫生面临的问题是怎样实现人居环境整洁、干净的常态化维护,以及维持女性群体的稳定参与。在环境改善后,环境建设的目标从环境整治转变为环境维护,需要有稳定的参与群体以保障人居环境的日常维护。虽然村集体通过日常的话语激励和情感激励方式,能够动员中年女性参与,但是受人居环境维护的持久性、阶段化和工作体量较大、较为繁琐等影响,参与群体在长时间的拉锯式参与中情感与热情容易受到消解。村主任谈道:“村民刚开始参与时,觉得有意思,在家也是闲着,大家在一起把环境搞好了既开心也舒心。但时间一长,志愿者们会有懈怠。如果不给予激励,她们的积极性很容易就消失。”因而,人居环境整治后的维护重在解决女性参与者的动力持续性不足的问题。

W村环境集中整治后,维护工作由村“巾帼志愿服务队”负责,队长安排志愿者排班、划片负责日常维护,责任到人,包括垃圾清扫、清除杂草、花草浇水。志愿者通过义务劳动换取积分,在村庄垃圾再生馆兑换肥皂等生活用品。每年村里也会给志愿者发一些慰问礼品进行鼓励,形成一种类似于时间银行的互换机制。这些固定参与的在村女性,是在人居环境集中整治中村集体通过一系列动员机制组织起来的积极分子,她们对公共事务认同、热心集体事业。对于绝大部分的普通村民,通过积分兑换机制等制度,激励其将环境维护的观念和意识融入日常生活的行为中,引导农民观念与行为的改变。

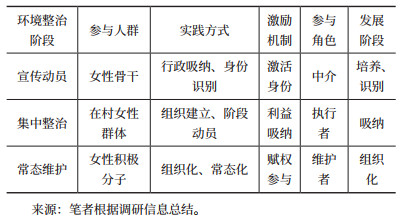

在环境整治的过程中,村集体先是以情感动员组织中年女性从村庄娱乐活动的参与转向公共事务的参与,然后以微薄的利益吸纳给予志愿者参与动力,最后以积分兑换等方式建立长效组织机制。女性群体中的参与者、参与角色与行动逻辑在人居环境整治的不同阶段有所差异,如表 1。与此同时,女性群体力量在人居环境整治中从识别与动员,到培养、吸纳,最后建构起组织化参与的稳定机制,参与人群不断增加,参与程度不断深化,成为村庄人居环境整治的中坚力量。

| 表 1 农村人居环境整治女性参与的实践过程及其角色 |

家庭及个人对整洁、舒适生活环境的追求,成为人居环境整治政策落地的前提。在当前以家庭发展为导向追求经济利益的家庭经营策略下,女性成为家庭经营策略配置可利用的人力资源[15]。女性劳动力参与人居环境整治与家庭劳动力配置具有耦合性,发挥女性的社会价值和经济价值。农村社会中女性群体的半劳动力特征,在有限的市场环境下,劳动力价值很难变现。而村庄组织化的参与机制以及利益吸纳的方式为女性劳动参与和劳动价值变现提供了机会。

4.1 需求刺激:改善农村人居环境成为在村女性的生活诉求农村女性参与人居环境整治的因应优势既有当前农村生活环境改善、提升的迫切需求刺激,又与在村女性群体的家庭事务相耦合。

首先,秀美的人居环境成为农村社会中人们对美好生活的新需求。张玉林[16]指出,农村环境问题是结构性困境,是工业化和城市化发展带来的社会生态系统和自然环境系统的双重恶化。农村环境的复合污染,需要承受化肥、农药大量使用带来的生产性垃圾,以及生活垃圾的随意丢弃、焚烧。特别是日常生活用品的化学属性,给植被与土壤生态环境带来不可逆的损害。村庄中的自然资源、生态系统与生活环境的毁坏,衍生出诸多社会问题和社会矛盾。随着农村生活水平的提高,人们对生活和环境的诉求,不仅局限于吃得好、穿得暖,而且追求环境宜居、生活舒适,对居住环境提出了更高的要求。农村社会生活中人们日益增长的美好生活环境需要同不均衡不充分发展之间的矛盾日益成为村庄社会治理的重要问题。党的十九大乡村振兴战略提出“改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村”。实现“生态宜居”的治理目标,需要将建设卫生整洁、环境秀美、生态宜居的乡村社会作为乡村振兴的战略任务。因而,农村环境与生态问题的日益突出,乡村振兴战略下宜居型村庄的建设目标,呼唤着村庄环境卫生的改善。以环境改善为中心的环境清洁和卫生整治工作,与在村群体对美好环境的生活诉求相契合。

其次,以环境卫生整治为核心的村庄事务与女性家庭角色具有天然的亲和性。环境卫生整治以打扫、清洁为主,兼具家庭生活方式和观念行为的转变,注重主体的参与感,需要在长期生活中不断浸染与习得,同时对参与者的个人能力和劳动者的体力要求不高。女性群体的家庭分工角色实践使其在环境卫生整治中更具优势。此外,环境整治中的许多事务是与人打交道的,需要持续、耐心、细致。这些工作,女性有着天然的优势,村庄社会参与和政治身份的获取同其生活角色是紧密相关的。村庄环境卫生是连接私人化的家庭与公共性的村庄事务的纽带,是女性群体进行村庄公共事务参与的重要方向。垃圾清理、卫生保洁等村庄环境改善工作是女性家务劳动在村庄范围内的延伸,以事务范围的扩大突破村庄社会中私与公的边界。

4.2 弹性组织:农村女性参与人居环境整治的平台建设行政主导的村庄非正式组织建设成为女性群体参与村庄环境整治事务的平台。它以常规化和固定化的方式,为人居环境整治形成稳定且有效的组织载体。非正式组织的优势在于,参与主体的身份非正式化,组织方式较为弹性。非正式组织建设嵌入进在村女性的生活实践,参与群体可根据组织的工作要求和家庭生活合理安排时间。

首先,在村女性参与环境事务的组织化方式较为松散,为女性的参与提供进退自如的弹性空间。志愿者服务队的性质是村庄自组织,没有体系化与制度化的约束,工作方式与工作时间灵活,通过微信群等方式联系,环境整治事务之外具有情感联系和生活联系,通过线下的舞蹈娱乐活动增加沟通,实现自组织的专业与非专业、生活与工作的结合。动员方式上,女性群体的动员以激励为主,不设约束与惩罚机制。因而,非正式自组织的形式为女性群体提供有限的参与压力和充分的参与机会。参与主体的责任有限,不需要较高的积极性和主动性,能够凭借组织进行动员即可。松散化的参与方式,形成以事务为导向的环境整治参与。

其次,组织化的参与将人居环境整治嵌入进在村女性的日常生活中。一方面,在村女性在被组织参与人居环境整治之前,就已经在娱乐活动上形成初具形式的组织化。趣缘组织化有利于在参与群体内部形成熟人关系,激活组织成员的社会关系和社会参与意识,成为公共事务动员的基础。另一方面,趣缘组织化在既有的舞蹈活动中激活参与主体的公共性,通过组织化的方式将个人娱乐性的参与转化为公共关系和公共行为。

最后,组织化的参与为女性群体赋闲在家提供社会身份有序展演的路径。女性群体社会身份的激活是女性有序组织化参与的前提。组织化平台的建立,不仅为女性群体的人居环境整治提供参与途径,更是为女性提供社会性身份展演的场所。女性群体的身份建构是连续体,社会身份的组织化将女性群体的参与者、支持者和享受者各种社会角色有机结合,使得女性群体在村庄居家养老、解决矛盾纠纷等各个方面发挥作用。社会身份激活,逐渐形成女性群体村庄社会事务参与的秩序,这种秩序是把女性群体的角色嵌入村庄社会中,消解女性家庭角色给社会角色造成的挤压。

4.3 利益吸纳:农村女性参与人居环境整治的组织动力利益吸纳将作为家庭资源的劳动力配置与作为村庄公共事务参与的女性双重角色统合于经济回馈之中,成为组织维系在村女性参与村庄事务的动力。就女性身份特质而言,女性群体的村庄参与是市场的排斥与农业的吸纳推拉之力相互作用的结果。在当地以体力劳动为基础的务工市场对女性群体的劳动力变现是排斥的,为中年女性群体在家赋闲提供了可能。建筑类等体力劳动岗位不适合女性,而商场销售类等适合女性的工作收入较少。缺少市场务工机会的女性劳动力倾向选择在村生活,成为村庄“386199部队” ①中的重要一员。一方面,承担家务劳作,帮子女带孩子,完成家庭人力资源的代际传递。另一方面,利用村庄中的雇工机会和有限的经济资源,将劳动力变现,以补充家庭收入。在没有发展资源的村庄中,在村劳动力创收主要以农业生产为主,非农化收入较少。

①“386199部队”不是部队的番号,是指农村留守的妇女、儿童、老人特殊群体。“38”指“三八”节,代指妇女;“61”指“六一”节,代指儿童;“99”指农历九月九,既是重阳节,也是老人节,代指老人。

在有限的资源体量中,环境整治行动带来的劳务补贴成为较稀缺且不错的务工机会,是在村女性增加收入补贴家用的有效选择。在集中整治阶段,村集体以发放务工补贴的方式,采用市场化购买服务的形式对在村女性进行利益吸纳。具体形式是,给予参与到清理房前屋后垃圾的志愿者每天100元的补助,若使用到志愿者家中的工具如车辆等,费用另计。全程参与村庄卫生集中清理工作的女性群体,其收入水平相当于在附近务工。但是,因为雇工机会较少,志愿者日常参与程度便成为村集体雇工人选的考量要素。那些长期在村做志愿活动的人,获得雇工的机会较大。除了环境整治中的雇工外,村庄正在进行旅游开发,会产生一些道路维护等方面的建设项目。村集体将这些雇工机会进行利益打包,作为对村庄公共事务参与的回馈,形成村集体与非正式组织成员之间的经济庇护。这种经济庇护并非以集体性的非正式组织为主体,而是将非正式组织作为参与平台,与热心公共事务、参与村庄志愿活动的群体直接建立经济庇护关系。

5 总结与反思:人居环境整治的农民主体性何以可能?农村人居环境整治过程中女性参与的实践形式和组织方式,为农村人居环境整治政策落地,激活人居环境整治行动中农民主体地位提供经验参考。农村人居环境整治中村民内生动力的激发,面临事权划分、推进方式、奖惩机制和思想意识四方面的改进[17]。农民主体性的激活,意在发挥村庄社会内生力量,建立村庄公共品供给与居民需求的承接机制,减少自上而下政策实践成本。如何将国家人居环境改善政策转化为居民意愿成为村级组织的治理任务,受限于村级组织的政策执行能力差异,村干部与群众的脱节,村庄社会内部的需求表达无法整合,自下而上的诉求反馈渠道在村庄中断裂,村庄公共品供给以国家自上而下的资源输入为主。这些导致了国家大量治理资源的供给、治理成本增加、居民满意度下降。农村人居环境作为介入到农民日常生活实践的事务,农民的参与感影响其治理效能。民众获得感的不足,促使我们重新思考,农村环境治理如何实现民众的有效动员,发挥民众的自治力量,确定以村民为主体的公共品供给机制,建构起乡村治理共同体。

研究表明,中年女性群体因其身份在村、关系在村,市场参与不足,成为村庄人居环境整治的潜在力量。人居环境整治具有生活化和日常性特征,与女性群体有着天然耦合性。从女性劳动力内在特质来看,村集体以利益吸纳的形式进行弹性化组织,为女性社会性身份的展演提供长效机制,提升女性群体村庄社会地位,助力女性以社会性身份建构家庭权力。通过分析女性群体在村庄人居环境整治中的组织化参与可以发现,农民主体性的激活,需要识别村庄中可动员的群体,进而组织起来,为乡村环境治理提供中坚力量。

| [1] |

湛礼珠. 农民主体性建设: 一个农村人居环境整治参与的分析框架[J]. 现代经济探讨, 2023(1): 123-132. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2023.01.012 |

| [2] |

王晓毅. 打好三大攻坚战, 乡村环境问题十分关键[J]. 国家治理, 2018(18): 12-17. |

| [3] |

李伯华, 窦银娣, 刘沛林. 欠发达地区农户人居环境建设的支付意愿及影响因素分析——以红安县个案为例[J]. 农业经济问题, 2011, 32(4): 74-80. |

| [4] |

孙慧波, 赵霞. 农村人居环境系统优化路径研究——基于结构方程模型的实证分析[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2018, 31(3): 70-77, 97-97. |

| [5] |

诺思D C. 理解经济变迁过程[M]. 钟正生, 邢华, 高东明, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 53-54.

|

| [6] |

韩玉祥. 乡村振兴战略下农村基层治理新困境及其突围——以农村人居环境整治为例[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2021, 38(2): 48-56. |

| [7] |

唐国建, 王辰光. 回归生活: 农村环境整治中村民主体性参与的实现路径——以陕西Z镇5个村庄为例[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2019, 18(2): 24-37. DOI:10.3969/j.issn.1671-7287.2019.02.004 |

| [8] |

王芳, 李宁. 新型农村社区环境治理: 现实困境与消解策略——基于社会资本理论的分析[J]. 湖湘论坛, 2018, 31(4): 46-55. DOI:10.3969/j.issn.1004-3160.2018.04.007 |

| [9] |

黄云凌. 农村人居环境整治中的村民参与度研究——基于社区能力视角[J]. 农村经济, 2020(9): 123-129. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2020.09.047 |

| [10] |

戚晓明. 社区治理类型与乡村振兴下的农村社区环境治理[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2019, 18(5): 49-56. DOI:10.3969/j.issn.1671-7287.2019.05.005 |

| [11] |

郝志斌. 论农村环境治理的工具创新: 以环境效益债券为例[J]. 社会科学, 2020(11): 54-70. |

| [12] |

宋国恺, 李岩. 村民主体视角下农村人居环境问题成因及整治路径分析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2020(2): 191-200. |

| [13] |

戚晓明. 乡村振兴背景下农村社区环境治理中的女性参与[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2019, 21(3): 93-98. |

| [14] |

陈义媛, 李永萍. 农村妇女骨干的组织化与公共参与——以"美丽家园"建设为例[J]. 妇女研究论丛, 2020(1): 56-66, 109-109. |

| [15] |

石伟. 家庭经营策略下的农村年轻女性家庭权力与角色嬗变[J]. 当代青年研究, 2021(2): 65-71. |

| [16] |

张玉林. 农村环境结构性困境与治理危机[J]. 中国乡村发现, 2018(1): 44-50. |

| [17] |

王波. "四坚持"探析激发村民参与环境整治内生动力[J]. 中国环境管理, 2019, 11(2): 27-30. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15