2. 中国地质大学(武汉)公共管理学院, 湖北武汉 430074

2. School of Public Administration, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China

垃圾分类是城市环境治理体系建设的重要环节,也是解决垃圾问题的最有效途径。随着经济的不断发展和人民消费水平提升,城市生活垃圾总量也大幅增加,垃圾分类治理问题日益严峻①。为提高新型城镇化建设水平,国家发展改革委与住建部于2017年联合出台了《生活垃圾分类制度实施方案》,明确了城市垃圾分类的总体思路。2019年,住建部要求所有地级以上城市全面实施垃圾分类,在部分重点城市实行强制分类。2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》再次对垃圾分类制度、分类义务、学校教育、宣传引导、督促指导、带头示范等内容进行了明确和规范,强制分类成为垃圾分类治理政策工具的重要价值取向和执行逻辑[1-3]。

① 根据国家统计局数据,2000—2021年全国城市生活垃圾清运量从11 818.8万t增加到23 988.5万t。

本质上,垃圾分类是以公众参与为基础的、植根于社会环境的社会行为[4],多元主体的积极参与是城市生活垃圾分类治理有效运行的必要条件。以网络社会资本、社会网络、社会信任为核心的社会资本的嵌入能够降低公众“搭便车”和机会主义倾向[2]。社会组织作为社会资本的载体,对于公众意识和行为塑造具有效率优势和长远积极意义[5],通过弥补政府和市场的功能不足,有助于规避垃圾分类强制实施过程中的“政府失灵”和“市场失灵” [6],对于垃圾分类能够产生较大边际效益[7]。城市生活垃圾具备废旧物资的商品属性,政府调控下企业参与能够破除垄断、提升垃圾处理效率[8]。公众的源头分类也是减少末端处理成本和环境负担的关键[9]。当前实践经验表明,强制实施背景下政府主导、多元主体共同参与的“一主多元”协作模式[6, 10]能够获得较高的居民认可度和经济可持续性[10],对我国城市生活垃圾分类治理具有较好适用性。

然而,城市生活垃圾的分类和回收系统是一个多因素相互作用的复杂、动态、开放的适应系统[11],其中包含地方政府、城市居民和企业等多个主体[12]。生活垃圾回收过程中各主体的行动逻辑和利益诉求彼此之间存在矛盾和冲突[12, 13],致使垃圾分类强制实施在政策执行过程中面临共识不足、动员偏差、约束失灵[2],以及居民参与程度不高、分类结果不明显[14]等问题。同时,垃圾收运并行体制的运行冲突、管理需求增加与认识不足、民营资本进入困难等矛盾也难以化解[15]。这些问题导致“一主多元”治理模式出现“一主”突出、“多元”不足,并在治理实践中引发更加多样态、复杂化的系统性冲突。因此,如何提升多元主体参与垃圾分类治理的积极性及“一主多元”治理模式的运行效能,依然是实践中不可回避的难题。

1 文献回顾已有关于城市生活垃圾分类治理的研究中,主体参与是学界关注最多的议题。这类研究主要聚焦于主体参与意愿和参与行为的影响因素,且多集中于公众层面的参与。李长安等[16]认为公民意识、处置便捷、示范期望、感知氛围、激励取向是影响公民参与行为的主要因素。Zheng等[17]发现环保垃圾分类信息和生活垃圾分类信息的动态传播能够影响垃圾分类的个体参与意愿,进而决定其参与行为。Chen等[18]认为个体垃圾分类的意愿受到个体行为态度、感知行为控制、主观规范和感知行为结果的影响。Liu等[7]发现,在我国,社会资本(网络社会资本、社会网络、社会信任)在控制相关个体特征变量后能有效促进垃圾分类。Kuang等[4]发现公众的垃圾分类意愿与垃圾分类行为之间存在偏差,即人们对垃圾分类的意愿越高并不意味着其参与机会越大。Tang等[19]的研究发现女性和受教育程度较高的居民更愿意参与生活垃圾分类,且奖惩措施对居民垃圾分类行为的影响最为显著。少数学者就社会组织参与行为进行了分析,譬如,李健等[20]从社区类型和政策介入两个维度构建了社会组织参与垃圾分类治理行动策略选择的分析框架。此外,诸多学者基于结构方程模型(SEM)和计划行为理论(TPB),对公众、居民或消费者参与意向和行为的影响因素进行了探索[19, 21-29],囿于篇幅,此处不对其展开介绍。

城市生活垃圾分类治理的运行模式也是学界关注的重点。上海市作为我国首批城市生活垃圾分类试点城市之一,受到学界关注较多。Nie等[30]介绍了上海浦东地区的四种垃圾分类模式,并对其综合效益进行了评价。Zhou等[31]介绍了上海市政府为确保新政策有效实施所采取的主要内容和措施,并对其进行了态势(SWOT)分析。顾丽梅等[32]基于上海市的案例,构建了生活垃圾分类参与式治理的解释框架。杜欢政等[33]指出了上海市垃圾分类在主体内在驱动、分类行为约束、湿垃圾和低价值可回收物处理等方面存在的问题。Zhang等[10]从分类设施的建设、环境有效性、社会可接受性和运行可持续性等方面探索了“S市”垃圾分类投入的有效性。前述基于SEM和TPB的研究也多有涉及上海市的样本或案例。当然,其他城市的案例也受到了学界关注。屈群苹[34]分析了杭州“虎哥回收”模式,认为其实现了垃圾回收系统与收运系统的有效融合,为垃圾收运并行体制的运行冲突[15]提供了化解方案。张农科[35]和Li[36]着重分析了我国城市垃圾回收制度和实践存在的问题,并提出了优化建议。于君博等[5]对行政治理机制、市场治理机制和社会治理机制的垃圾分类治理三种模式的优缺点和实践困境进行比较,认为整合多元治理机制、实现协同治理是提升治理效能的必要途径。Chen等[11]构建了由地方政府、企业和城市居民构成的垃圾分类回收三方演化博弈模型,并分析了其稳定性,为本研究的设计与实施提供了借鉴。

关于城市生活垃圾强制分类的研究尚处在探索阶段。冉德超等[37]较早阐述了强制分类的重要意义;张劲松[38]进一步分析了我国垃圾分类强制实施所面临的困难,主要包括缺乏良好的社会环境、足够的舆论认知及相关法律保障。田华文[39]基于政策工具视角回答了强制分类是否可行及其制约条件。皮婷婷等[1]从政策变迁视角分析了垃圾分类政策转向强制过程的动因及实践失效的缘由。叶林等[3]则从政策工具视角分析了垃圾分类政策从引导转向强制的驱动因素。郭施宏等[2]进一步分析了城市生活垃圾强制分类实施的执行逻辑。Wang等[40]基于SEM从态度、感知行为控制和主观规范维度分析了强制分类实施背景下城市居民参与意愿的影响因素。

可见,不论是微观层面的主体参与,还是宏观层面的运行模式,学界对城市生活垃圾分类治理的研究已较为深入,但也存在有待完善之处:一是关于主体参与的研究局限于公众,鲜有涉及社会组织和企业,且多为公众参与意向和行为的影响因素研究,缺少多元主体协同参与行为的透视;二是关于运行模式的研究多为案例描述、问题与对策分析,对特定模式运行机制的深度发掘有所欠缺;三是关于强制分类实施的研究尚处在价值分析的“应然”阶段,而强制实施已成大势所趋,“实然”层面的事实解构亟待跟进。

鉴于此,本文拟在深入解析城市生活垃圾强制分类实施政策背景下“一主多元”治理模式的运行机制和核心主体参与动因的基础上,通过构建政府主导下多元主体参与策略的动态演化模型,分析不同主体策略组合下该治理模式运行的稳定性,并借助赋值仿真揭示外部条件的变迁对主体策略的影响,以期对探索如何提升多元主体的参与积极性及“一主多元”治理模式的运行效能有所裨益。

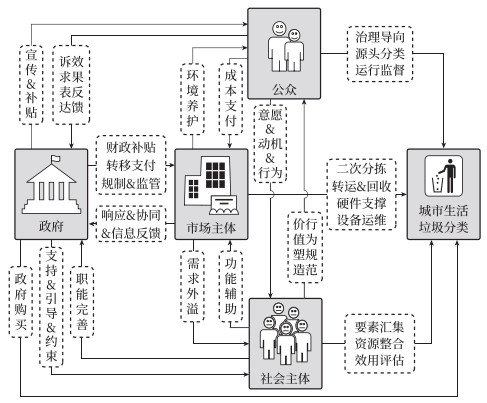

2 “一主多元”模式的运行机制及主体动因 2.1 “一主多元”模式的运行机制“一主多元”治理模式中,“一主”为政府主导,“多元”为公众、市场主体(企业)、社会主体(社会组织)等多元主体协同参与(图 1)。城市生活垃圾分类的强制实施是结果导向下的治理行为,其强制性仅限于垃圾分类的对象而不包括参与主体,因而具有相对性。城市环境是一种典型的公共产品,垃圾分类强制实施背景下政府即可直接购买公共服务达成治理目标,也可引入市场主体、公众、社会组织等多元主体,通过优势互补进一步提高治理效能。其中,政府旨在提供并优化公共产品,兼顾运营与监管职能。市场主体通过“看不见的手”优化资源配置,以此获得经济利润、政府补贴和市场竞争力,并接受政府、公众和社会组织的监督。公众参与城市生活垃圾分类回收是城市生活垃圾管理成功与否的关键因素[26]。公众作为污染产生者与城市公共产品消费者,既是源头分类的主要参与者,也是治理网络双向反馈的交汇点,全民参与和公众满意是垃圾分类治理的价值内核。社会主体则是多元治理结构的黏合剂,能够填补政府、公众和市场主体的功能空白,并借助垃圾分类治理的要素汇集、资源整合、效果评估,辅助政府决策、完善市场功能、塑造公众价值和行为。

|

图 1 垃圾分类强制实施的“一主多元”协作机制 |

社会转型的加速化使得转变城市管理模式成为必然,政府作为公共政策制定和执行的核心,在城市管理到城市治理转型中起主导作用。在城市治理中,政府是城市公共利益的代言人和维护公共利益的直接责任人,政府干预是构建城市垃圾分类回收基本秩序的前提要件[41]。在“一主多元”治理模式中,政府既是直接参与者,也是引导者、监督者、激励者和资源保障者。进入垃圾分类强制实施阶段,政府政策工具的选择由志愿型工具转为混合型和强制型工具[2]。政府通过一系列经济、财政和行政措施提升多元主体参与意愿,激励参与机制创新的同时,还须借助委托参与、政策导向、立法规制、惩罚措施等引导、约束和规范建立长效可行的治理模式。

公众兼具城市生活环境的污染负担者和治理参与者双重身份。公众参与意识和参与程度的提高以及参与途径的畅通有助于从源头提升城市生活垃圾分类治理效能。公众参与态度受到垃圾处理的便捷性、效果期望、感知氛围、激励取向等因素的影响[16]。公众参与行为受自身环保意识、环保态度和道德意识的内在激励,也受教育水平、政府管制、制度法规的外部约束[42],政府补贴也是影响公众垃圾分类行为的重要因素[18]。从经济学视角来看,在没有确定产权的情况下垃圾是具有很强负外部性的公共物品。受到垃圾负外部性的影响,以及垃圾分类制度中的义务本位和污染者负担原则,公众具备参与垃圾分类治理的自然动因。

在政府主导的多元参与模式下,市场主体参与城市生活垃圾分类主要集中在中转、回收等末端环节,对垃圾进行二次价值开发,实现垃圾分类产业链上下游的衔接。当前,城市生活垃圾分类的市场主体包括承包商和物业管理部门两类[6],前者主要基于政府部门赋予的运营权及相关责任,负责垃圾分类处理基础设施的建设、运行和维护,垃圾的末端处理工作并辅助政府宣传和政策落实。后者主要负责生活垃圾的分拣、清扫等前端处理程序,辅助承包商的清理转运。垃圾分类回收的经济价值是市场主体参与的首要动因,在保证经济收益的基础上,市场主体还会寻求建立高效率、低成本、高回报的运行模式。相对而言,市场主体的参与行为受成本约束和源头分类效果影响较大。

国家治理体系和治理能力现代化建设需求是社会主体参与城市生活垃圾分类治理的制度动因。社会主体较之于政府主体在信息传递、价值塑造、监督反馈等方面具有效率优势。治理体系现代化对治理主体的多样性需求和治理能力现代化对治理工具的专业化需求,提升了社会主体参与垃圾分类治理制度层面的价值有效性。垃圾分类强制实施则是社会主体参与的现实动因。政府主导模式下,政府绩效追求的短期性与垃圾分类治理的长期性冲突不利于社会组织合法性的建立[5],垃圾分类的强制实施则有助于缓解这一矛盾。一方面,强制实施使得社会主体的角色定位更加清晰,参与的制度和法律依据更加明确;另一方面,强制实施过程中主体共识、政策工具和激励机制的转变强化了社会主体参与目标的稳定性和长期性。

3 动态演化模型构建政府主导的“一主多元”协作机制中,兼有自上而下的政府治理逻辑、自下而上的社会治理逻辑,以及横向参与的市场治理逻辑,实现了行政治理机制、社会治理机制和市场治理机制的整合。运行实践中,政府、社会组织和企业分别为这三种运行逻辑的载体和治理机制的运行主体,加之公众作为城市垃圾分类治理的价值归旨和源头参与者,本文将环保类社会组织(以下简称“社会组织”)、服务外包企业(以下称为“承包商”)和公众作为演化模型的行为主体。

3.1 模型适配与条件约束从Stackelberg博弈理论来看,城市生活垃圾分类回收可视为一种非垄断的、以价格竞争为核心的市场行为,各参与方通过价格博弈实现收益均衡[8]。“一主多元”治理模式中,政府负责治理终端的维护,提供并优化面向公众的城市公共产品,是动态博弈网络中的“倡导者”(leader)。其他参与主体的价值取向很大程度受政府影响,属于“跟随者”(followers)。强制实施背景下,分类政策的扩散和执行主要依靠辐射式动员、回馈式激励和科普式宣教[43]。由于多元主体的责任、权利和期望各有不同,出于“责—权—利”对等、“人—财—物”均衡考量,其价值追求存在差异,这也是当前治理困境的主要内因之一。具体而言,垃圾分类对于市场主体是一种围绕“投入—产出”的投资行为,市场主体的核心诉求为经济效益;公众的核心诉求是人居环境改善,为此须支付相应的维护成本,并对自身行为进行约束;社会组织在依赖于政府的支持、接受政府管理的同时需要获得公众和企业的认同与支持[20],发挥社会资本的效能优势是其存续的前提。

鉴于城市生活垃圾分类强制实施背景下政府策略的稳定性和多元参与主体策略的权变性,以及垃圾分类强制实施的相对性,本研究采用基于动态系统和有限理性的演化博弈模型对以承包商为代表的市场主体、以环保组织为代表的社会主体和公众的参与策略进行刻画。

根据“一主多元”模式的运行机制及主体动机,多元参与主体均具有自主决策能力,能够自由选择并实施垃圾分类参与策略,而这种策略并不总是积极的。为排除无关变量对分析框架的干扰,假定:①多元主体是理性参与者,以获得自身的最大化收益为目标;②由于信息不对称,各方并不一定能获得最优决策结果,因而主体理性是有限的;③存在一种或多种均衡态势,使得各方皆能获得主观认知的最大收益。

3.2 主体策略空间及其损益承包商是政府购买公共服务的直接对象,其策略空间为{ 积极参与,消极参与}。消极参与是指承包商仅在垃圾分类产业链上从事简单的分拣、转运工作;积极参与则是在此基础上充分发挥企业家精神,扩大产业链,追求边际利润。环保组织由于依赖政府资助并以此作为组织存续条件,策略空间为{ 创新参与,一般参与}。一般参与为被动履行政府赋予的宣传、监督、评估等职能;创新参与则是在此基础上主动促进多元主体协同,探索优化治理路径。公众由于缺少特定组织形态和经济利润诉求,在垃圾分类实践中的功能相对离散,参与形式具有较高自由度,策略空间为{ 参与,不参与}。

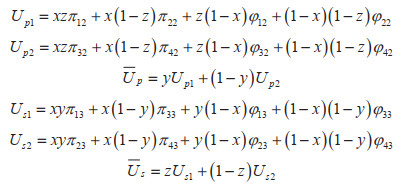

当三方均采取积极策略时,政府对各方进行补贴并提供政策支持。承包商须支付垃圾分拣、转运、回收及相关硬件设备提供和维护的成本Cc,从垃圾回收中获得经济利润Rc,获得政府补贴Sc;公众积极参与源头分类和监督反馈,支出成本为C p,从清洁的城市环境获益为Rp,政府通过“平行补贴”、环保积分等方式对公众进行激励,补贴额为S p;环保组织采取积极策略的成本为Cs,获得政府资助为Ss。由于城市生活垃圾分类的良好治理,环境的正外部性转化为红利B,承包商因市场竞争力提升获得δ1B,公众因环保素质提升、良好生活习惯养成等获得δ2B,环保组织因社会声誉提升获得δ3B(δ1 + δ2 + δ3 = 1)。仅有两方采取积极策略时,为实现预期治理目标,采取积极策略者在政府资助或补贴额度不变时参与成本增加,收益因垃圾分类治理效果变差而减小。采取消极策略者成本和收益均减小,失去来自政府的补贴或资助。此时,记积极参与者的成本系数为α1(α1 > 1),收益系数为β1(0 < β1 < 1),消极参与者的成本系数为η1(0 < η1 < 1),收益系数为µ1(0 < µ1 < 1)。仅有一方采取积极策略时,消极策略者的成本和收益较两方采取积极策略时进一步减小,政府不对其进行资助或补贴。积极策略者的参与成本进一步增大,收益进一步减少,政府增加对积极策略者的资助或补贴额度,以缓解积极策略者的运行压力并对消极策略者形成正向激励示范。记积极策略者的成本系数为α2(α2 > α1),收益系数为β2(0 < β2 < β1),政府补贴或资助系数为γ(γ > 1),消极策略者的成本系数为η2(0 < η2 < η1),收益系数为µ2(0 < µ2 < µ1)。三方均采取消极策略时,各方收益和成本较仅一方采取积极策略时进一步减小,不能获得政府资助和补贴。记各方的成本系数为η3(0 < η3 < η2),收益系数为µ3(0 < µ3 < µ2)。令承包商、公众和环保组织采取积极策略的概率分别为x、y、z,可得三方的收益矩阵如表 1所以。

| 表 1 三方收益支付矩阵 |

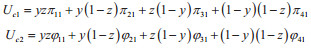

记Uc1、Uc2、

|

|

同理,记Up1、Up2、

|

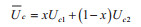

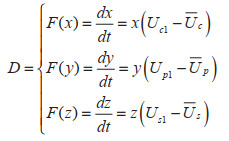

联立承包商、公众和环保组织策略演化的复制动态方程,得三维复制动态系统:

|

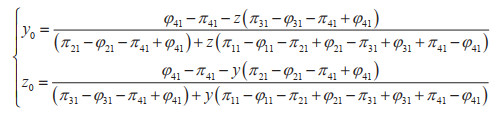

由于三方为有限理性决策者,无法在博弈中找到最优策略,系统达到稳定状态需要三方不断进行策略调适。由复制动态方程单调性可知,当F(x)'、F(y)'、F(z)' 均为非正时,三方策略为稳定策略。当x ≠ 0且x ≠ 1时,存在满足F(x) 0 =的y0或z0,使得公众采取积极策略的概率大于y0或当环保组织采取积极策略的概率大于z0时,承包商倾向于采取积极策略并实现稳定,反之承包商倾向于采取消极策略并达到稳定。将F(x)=0代入表 1得:

|

同样的规律适用于公众对于承包商和环保组织及环保组织对于承包商和公众策略选择的自我调适。纯策略下复制动态系统的均衡点为:E1(0,0,0),E2(1,0,0),E3(0,1,0),E4(0,0,1),E5(1,1,0),E6(1,0,1),E7(0,1,1),E8(1,1,1),系统雅可比矩阵为MJ:

|

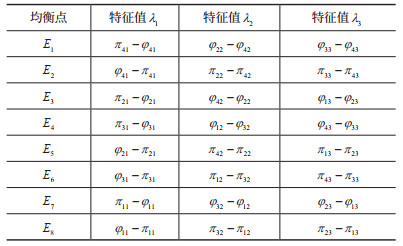

根据李雅普洛夫(Lyapunov)关于系统稳定性的判定法则,当均衡点对应雅可比矩阵特征值均小于0时,该均衡点为稳定策略点(ESS)。求得各均衡点的特征值如表 2所示。

| 表 2 均衡点及其特征值 |

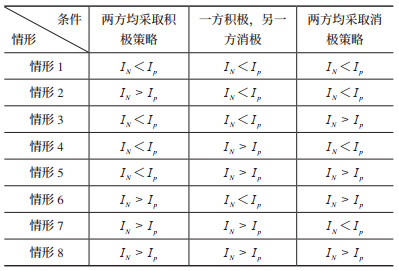

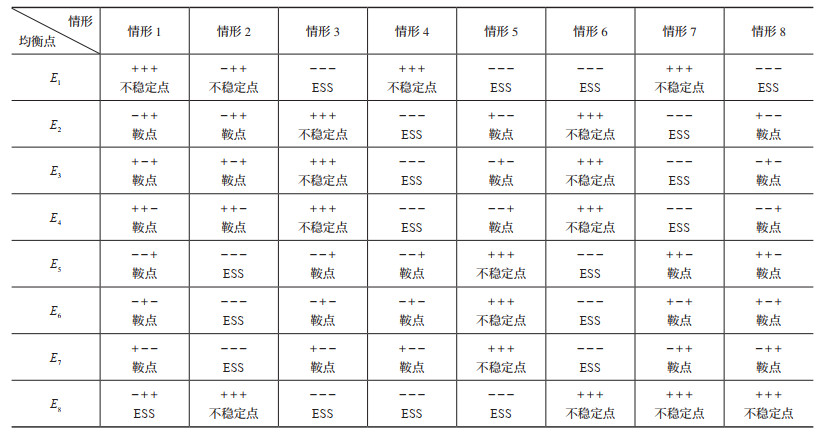

记两方采取任意策略组合、第三方采取消极策略时其净收益为IN,采取积极策略时其净收益为Ip,对8种理论上存在情形的均衡点特征值符号进行分析,如表 3所示。代入表 1、表 2判断其稳定性,如表 4所示。

| 表 3 8种理论上存在的情形 |

| 表 4 8种情形均衡点的特征值符号及稳定性 |

社会促进(Social Facilitation)理论认为,某一参与者从事某项活动时效率会因其他参与者的在场或参与而提高。“一主多元”模式中,多元主体的参与行为会受到榜样效应[44]的影响。强制实施导向下,政府为提升承包商、公众和环保组织的积极性,倾向于在提升示范期望和感知氛围的基础上强化激励[16]。譬如两方采取积极策略时,政府会强化激励使第三方采取积极策略。因此,情形1、情形3、情形5较为贴近现实,E1、E8作为系统稳定策略点更具一般性。

5 仿真分析为进一步判断系统稳定性的影响因素及作用机制,结合已有关于主体参与策略影响因素研究的结论[10-12, 17, 18, 21, 23, 31, 40],就多元主体参与策略对政府补贴、参与成本和环境收益的敏感度进行分析。遵循等式均等原则,参考已有演化博弈仿真研究范式[11],并结合城市生活垃圾强制实施背景下“一主多元”治理模式的运行实况,设定模型初始参数为:Rc =20,Rp=35,Rs =16,Sc =10,Sp =10,Ss =20,Cc =45,Cp =25,Cs =40,δ1 =0.3,δ2 =0.5,δ3 =0.2,B =10,α1 =1.4,α2 =1.8,β1 =0.8,β2 =0.6,γ =1.5,µ1 =0.7,µ2 =0.5,µ3 =0.3,η1 =0.7,η2 =0.5,η3 =0.3。运用MATLAB进行模拟仿真。

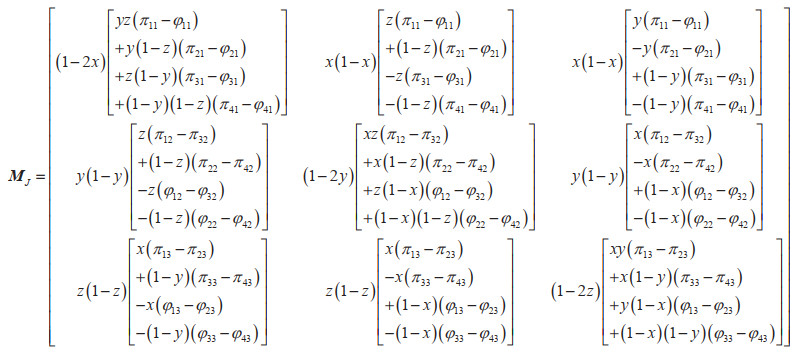

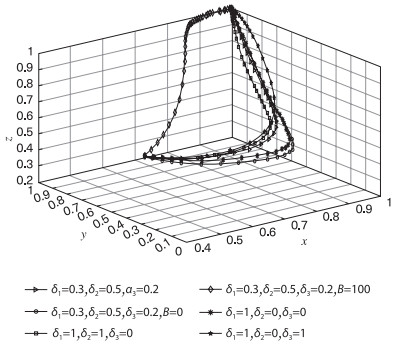

5.1 系统稳定策略为分析系统整体演化趋势,x、y、z分别取值为{ x |0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1}{ y |0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1} { z |0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1} 时,系统演化三维相位图如图 2所示。当x、y、z取值不为0或1时,系统的演化稳定点为E1、E8,且系统向E1和E8演化的概率相差不多,说明模型赋值具有较好可信度。其刻画的应为城市生活垃圾分类实践,非极端情况下系统稳定策略组合为三者皆采取积极策略或皆采取消极策略,即“一主多元”治理模式的有效运行或运行失效。

|

图 2 系统演化的三维相位 |

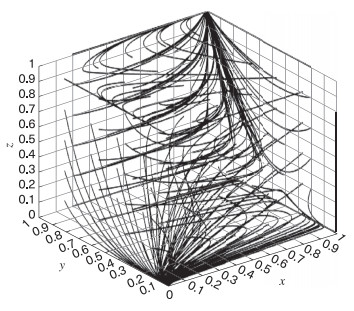

假定承包商、公众与环保组织初始态度中立(x = 0.5、y = 0.5、z = 0.5)。当y = 0.5、z = 0.5时,x在单位时间内的演化轨迹如图 3a所示;当x = 0.5、z = 0.5时,y的演化轨迹如图 3b所示;当x = 0.5、y = 0.5时,z的演化轨迹如图 3c所示。可知,当其他两方对于垃圾分类参与态度中立时,承包商采取积极策略的概率临界点在0.3 ~ 0.4,公众在0.4 ~ 0.5,环保组织在0.2 ~ 0.3。可知,环保组织参与的相对积极性最高,承包商次之,公众最低。同时,由临界值附近演化轨迹的单调性可判断,承包商首先倾向于积极策略,后转向消极策略,环保组织首先倾向于消极策略,后转向积极策略,公众无明显单调性变化。说明对于系统运行风险,承包商属于风险偏好者,环保组织属于风险回避者,公众属于风险中立者。

|

图 3 不同主体积极策略概率演化轨迹 |

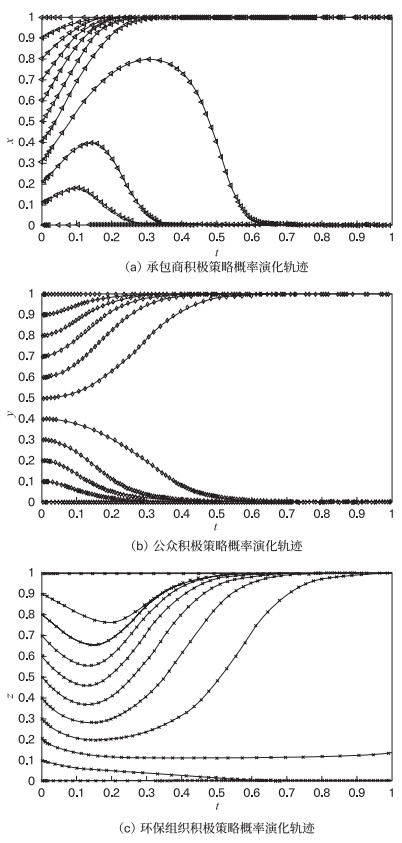

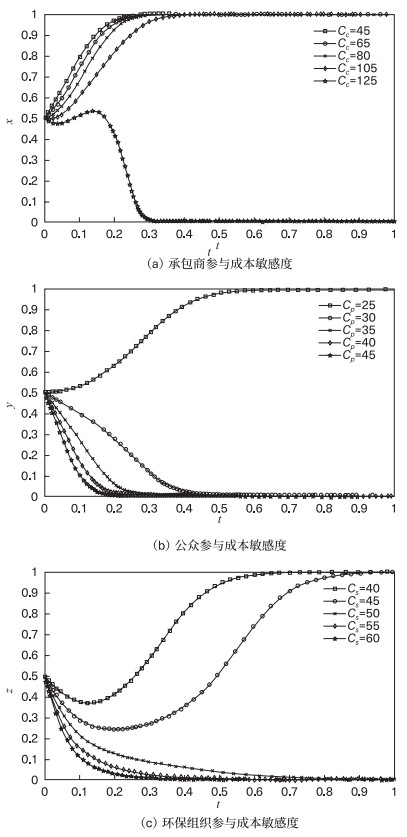

承包商、公众和环保组织初始态度中立时,分析三者参与策略对参与成本的敏感度,如图 4a、4b、4c所示。在前述初始参数设置下,承包商参与成本对参与策略影响发生质变的临界值在105 ~ 125,公众在25 ~ 30,环保组织在45 ~ 50。可知,承包商对于参与成本最为敏感,环保组织次之,公众最不敏感。由临界值附近各主体策略演化轨迹单调性可判断,参与成本能够影响最终各方策略的收敛方向,但对其风险偏好无显著影响。

|

图 4 不同主体参与成本敏感度 |

当三方初始态度中立时:①考察环境收益大小对系统演化的影响,分别取B = 0和B =100;②考察不同分配方案对系统演化的影响,分别取δ1 = 1、δ2 = 0、δ3 = 0,δ1 = 0、δ2 = 1、δ3 = 0,δ1 = 0、δ2 = 0、δ3 = 1,系统演化轨迹如图 5所示。当环境收益为0时,系统演化轨迹变化较小,不同分配方案对系统演化轨迹的影响也相对有限。而当环境收益足够大时,系统的演化轨迹更加平滑。说明垃圾分类强制实施背景下,城市环境作为一种公共产品,多元主体对其分配方式的敏感度有限,但环境收益的提高能整体提升多元主体的积极性。

|

图 5 环境收益对系统演化的影响 |

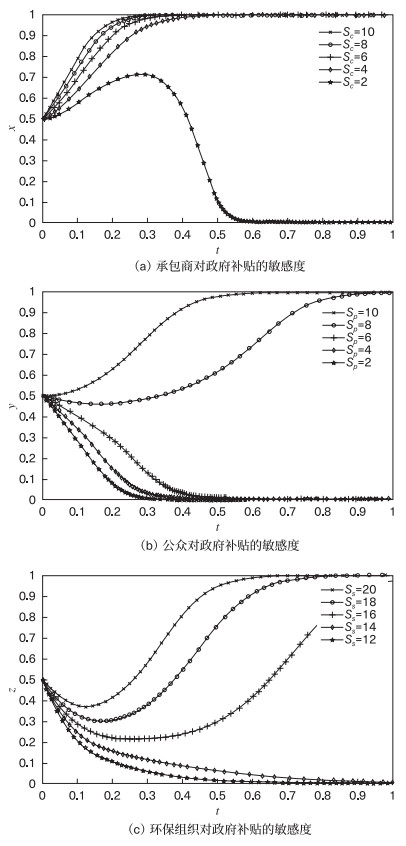

政府补贴对承包商、公众和环保组织策略演化的影响分别如图 6a、6b、6c所示。政府补贴对承包商策略影响发生质变的临界值在2 ~ 4,对公众在6 ~ 8,对环保组织在14 ~ 16。通过政府补贴在10单位内变化所引起策略演化轨迹变化的剧烈程度可知,公众策略对政府补贴额度最敏感,环保组织次之,承包商最不敏感。其原因可能是公众策略具有较大自由空间,补贴是转变其策略的主要政策工具;承包商自身具备盈利能力,政府一定额度的补贴不足以对其策略产生根本性影响。

|

图 6 不同主体对政府补贴的敏感度 |

本文在阐释强制实施背景下“一主多元”治理模式运行机制和主体动因的基础上,构建了政府主导下承包商、公众和环保组织参与的三方演化博弈模型,并通过模型稳定性分析和赋值仿真,在一定程度上弥补了现有关于城市生活垃圾分类治理研究在主体参与、运行模式等方面的不足,并且拓展了演化博弈模型的应用场景。本文的主要结论为:①强制实施政策背景下“一主多元”治理模式中,分别代表市场主体的承包商,代表社会主体的环保类社会组织,作为源头参与者、监督者、治理效用享有者多重身份的社会公众,三者参与垃圾分类治理的积极性存在差异,其中积极性最高者为社会组织,企业次之,公众积极性最低。②由于强制实施也不能保证“一主多元”治理模式能够高效运转,实践中该模式存在“治理失败”的风险,承包商、社会组和公众对于系统风险的偏好存在差异,本文仿真结果表明承包商属于风险偏好者,环保组织属于风险回避者,公众属于风险中立者。③强制实施背景下,三者对于参与分类治理的成本和获得政府补贴的敏感度存在显著差异。对于参与成本,承包商最敏感,社会组织次之,公众最不敏感;对于政府补贴,公众最敏感,社会组织次之,承包商最不敏感。④环境收益对于三者参与策略影响有限,但提升环境收益有助于提高多元主体的积极性。

结合上述结论,政府可从如下方面提升“一主多元”治理模式运行的有效性:①降低治理运行的系统性风险。可通过建立垃圾分类治理反馈机制实现对运行风险的实时监测,尽力消除政府与多元主体及多元主体彼此之间的信息不对称,以降低“一主多元”治理模式的系统性风险。②精准施策,提升政府资源配置的精细化程度。以政府补贴为例,可根据主体对政府补贴的敏感度差异,优化政府补贴在垃圾分类回收产业链上的分配比例,提升政府资金利用效率。③保持有关政策的稳定性和持续性,切实提升垃圾分类治理的环境收益。政府作为多元主体的主导者,不仅需要优化“蛋糕”的分配方案,而且应尽力引导多元主体共同把“蛋糕”做得更大。公众主体意识的提升、社会组织参与机制的完善、企业责任的强化等非一朝一夕所能达成,因而垃圾分类治理需要“久久为功”。

本研究也存在一些不足之处。一是考虑到模型构建的可操作性,本文仅对承包商、社会组织和公众参与策略进行了分析,其他利益相关者未有涉及;二是仿真分析有关结果的原因仅为推论,缺乏相关理论支撑或事实证据,而模型及参数本身呈现的结果尚不足以对更加复杂的深层原因做出解释。后续研究可进一步拓展“一主多元”框架下的分析对象,并结合现实案例找寻有关结论的经验证据。

| [1] |

皮婷婷, 郑逸芳, 许佳贤. 垃圾分类何以强制?——多源流理论视角下的城市生活垃圾分类政策变迁分析[J]. 中国环境管理, 2021, 13(2): 86-93. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2021.02.086 |

| [2] |

郭施宏, 李阳. 城市生活垃圾强制分类政策执行逻辑研究[J]. 中国特色社会主义研究, 2022(1): 60-70. |

| [3] |

叶林, 杜联繁, 郭怡武. 城市居民生活垃圾分类政策何以从引导转向强制?——基于政策工具的视角[J]. 天津行政学院学报, 2021, 23(1): 33-45. DOI:10.16326/j.cnki.1008-7168.2021.01.004 |

| [4] |

KUANG Y M, LIN B Q. Public participation and city sustainability: evidence from urban garbage classification in China[J]. Sustainable cities and society, 2021, 67: 102741. DOI:10.1016/j.scs.2021.102741 |

| [5] |

于君博, 林丽. 我国城市生活垃圾分类治理模式的交易成本分析[J]. 中州学刊, 2019(10): 77-84. |

| [6] |

李婷婷, 常健. "一主多元"协作模式的复合失灵、演变逻辑及其破解路径——基于T市城市生活垃圾分类回收处理项目的考察[J]. 理论探索, 2020(3): 76-85. DOI:10.3969/j.issn.1004-4175.2020.03.010 |

| [7] |

LIU M W, FENG Q X. Does social capital promote garbage classification? Evidence from China[J]. SAGE Open, 2021, 11(3): 1-13. |

| [8] |

王伟, 葛新权, 徐颖. 城市垃圾分类回收多元主体利益博弈与差别责任分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(S2): 41-44. |

| [9] |

张莉萍, 张中华. 城市生活垃圾源头分类中居民集体行动的困境及克服[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2016, 69(6): 50-56. DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2016.06.005 |

| [10] |

ZHANG Y Y, HUANG W F. Analysis on the effectiveness of the input in household waste classification of residents—taking S city in China as an example[J]. Sustainability, 2021, 13(21): 11632. DOI:10.3390/su132111632 |

| [11] |

CHEN L Q, GAO M. Predictive modeling for behavioral evolution of municipal household waste classification and recycling[J]. Sustainable cities and society, 2022, 78: 103659. DOI:10.1016/j.scs.2021.103659 |

| [12] |

MENG X Y, WEN Z G, QIAN Y. Multi-agent based simulation for household solid waste recycling behavior[J]. Resources, conservation and recycling, 2018, 128: 535-545. DOI:10.1016/j.resconrec.2016.09.033 |

| [13] |

谭灵芝, 孙奎立. 城市生活垃圾分类回收网络治理关系研究——基于指数随机图模型的分析[J]. 城市与环境研究, 2019(2): 39-54. |

| [14] |

杜春林, 黄涛珍. 从政府主导到多元共治: 城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径[J]. 行政论坛, 2019, 26(4): 116-121. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2019.04.017 |

| [15] |

薛立强. 中国城市生活垃圾管理的六大矛盾及其破解路径[J]. 城市问题, 2015(7): 78-84. |

| [16] |

李长安, 郭俊辉, 陈倩倩, 等. 生活垃圾分类回收中居民的差异化参与机制研究——基于杭城试点与非试点社区的对比[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 23-29. |

| [17] |

ZHENG J J, MA G, WEI J, et al. Evolutionary process of household waste separation behavior based on social networks[J]. Resources, conservation and recycling, 2020, 161: 105009. DOI:10.1016/j.resconrec.2020.105009 |

| [18] |

CHEN L Q, GAO M. A new learning interaction rule for municipal household waste classification behavior based on multi-agent-based simulation[J]. Journal of cleaner production, 2020, 271: 122654. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.122654 |

| [19] |

TANG D C, SHI L, HUANG X J, et al. Influencing factors on the household-waste-classification behavior of urban residents: a case study in Shanghai[J]. International journal of environmental research and public health, 2022, 19(11): 6528. |

| [20] |

李健, 李春艳. 政策介入、社区类型与社会组织行动策略——基于上海爱芬环保参与社区垃圾分类案例的历时观察[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2021, 38(5): 68-78. |

| [21] |

LIU C Q, JING Q Q, CONG J H, et al. How do integrity level and economic punishment affect residents' willingness and behavior to separate household waste? New evidence from 1293 questionnaires in Jinan[J]. Journal of cleaner production, 2022, 365: 132713. |

| [22] |

LIU Q, XU Q H, SHEN X, et al. The mechanism of household waste sorting behaviour—a study of Jiaxing, China[J]. International journal of environmental research and public health, 2022, 19(4): 2447. |

| [23] |

CHEN L Q, GAO M. Novel information interaction rule for municipal household waste classification behavior based on an evolving scale-free network[J]. Resources, conservation and recycling, 2021, 168: 105445. |

| [24] |

ZHANG S L, HU D Y, LIN T, et al. Determinants affecting residents' waste classification intention and behavior: a study based on TPB and A-B-C methodology[J]. Journal of environmental management, 2021, 290: 112591. |

| [25] |

WANG Y X, LONG X L, LI L, et al. Extending theory of planned behavior in household waste sorting in China: the moderating effect of knowledge, personal involvement, and moral responsibility[J]. Environment, development and sustainability, 2021, 23(5): 7230-7250. |

| [26] |

MENG X Y, TAN X C, WANG Y, et al. Investigation on decision-making mechanism of residents' household solid waste classification and recycling behaviors[J]. Resources, conservation and recycling, 2019, 140: 224-234. |

| [27] |

TIAN M, PU B, CHEN Y N, et al. Consumer's waste classification intention in China: an extended theory of planned behavior model[J]. Sustainability, 2019, 11(24): 6999. |

| [28] |

曲英, 朱庆华. 情境因素对城市居民生活垃圾源头分类行为的影响研究[J]. 管理评论, 2010, 22(9): 121-128. |

| [29] |

曲英, 朱庆华. 城市居民生活垃圾源头分类行为意向研究[J]. 管理评论, 2009, 21(9): 108-113. |

| [30] |

NIE Y Y, WU Y J, ZHAO J B, et al. Is the finer the better for municipal solid waste (MSW) classification in view of recyclable constituents? A comprehensive social, economic and environmental analysis[J]. Waste management, 2018, 79: 472-480. |

| [31] |

ZHOU M H, SHEN S L, XU Y S, et al. New Policy and Implementation of Municipal Solid Waste Classification in Shanghai, China[J]. International journal of environmental research and public health, 2019, 16(17): 3099. |

| [32] |

顾丽梅, 李欢欢. 行政动员与多元参与: 生活垃圾分类参与式治理的实现路径——基于上海的实践[J]. 公共管理学报, 2021, 18(2): 83-94. |

| [33] |

杜欢政, 聂雨晴, 陆莎, 等. 上海垃圾分类资源化利用的现状、问题与实践路径[J]. 中国环境管理, 2022, 14(2): 13-18. |

| [34] |

屈群苹. 市场驱动型治理: 城市垃圾"弱前强后"分类的实践逻辑[J]. 浙江学刊, 2021(1): 63-69. |

| [35] |

张农科. 关于中国垃圾分类模式的反思与再造[J]. 城市问题, 2017(5): 4-8. |

| [36] |

LI K L. Analysis and suggestions on classification and recycling of urban domestic waste[J]. IOP conference series: earth and environmental science, 2021, 647(1): 012177. |

| [37] |

冉德超, 赵坤, 臧国津. 济南城市生活垃圾强制分类探讨[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(S2): 156-159. |

| [38] |

张劲松. 城市生活垃圾实施强制分类研究[J]. 理论探索, 2017(4): 99-104. |

| [39] |

田华文. 生活垃圾强制分类是否可行?——基于政策工具视角的案例研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(1): 36-45. |

| [40] |

WANG H J, GUI H R, REN C, et al. Factors influencing urban residents' intention of garbage sorting in China: an extended TPB by integrating expectancy theory and norm activation model[J]. Sustainability, 2021, 13(23): 12985. |

| [41] |

娄成武. 我国城市生活垃圾回收网络的重构——基于中国、德国、巴西模式的比较研究[J]. 社会科学家, 2016(7): 7-13. |

| [42] |

鲁先锋. 垃圾分类管理中的外压机制与诱导机制[J]. 城市问题, 2013(1): 86-91. |

| [43] |

SHANG L M, ABDEL AZIZ A M. Stackelberg game theorybased optimization model for design of payment mechanism in performance-based PPPs[J]. Journal of construction engineering and management, 2020, 146(4): 04020029. |

| [44] |

周业安, 黄国宾, 何浩然, 等. 领导者真能起到榜样作用吗?——一项基于公共品博弈实验的研究[J]. 管理世界, 2014(10): 75-90. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15