2. 暨南大学公共管理/应急管理学院, 广东广州 510632

2. School of Public Administration/Emergency Management, Ji'nan University, Guangzhou 510632, China

生活垃圾的资源化处理问题一直是一项区域性的治理难题,时常伴随着土地占用、环境污染、邻避冲突等社会性风险。随着城市生活垃圾产生量的持续激增,如何有效规避垃圾处理衍生的风险问题,补齐生活垃圾处理能力与垃圾增长量之间的缺口,已然成为中国城市治理关切的重要议题。2018年12月,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,要求在全国范围内系统性地推进固体废物源头减量和资源化利用工作,其中,生活垃圾减量化和资源化利用水平的全面提升,被列为“无废城市”建设的重点目标,同时也是“十四五”时期“无废城市”建设的主要任务之一。城市生活垃圾处理能力指的是城市的生活垃圾无害化处理能力,即辖区每天所能处理的生活垃圾数量。作为生活垃圾治理的末端环节,生活垃圾处理能力的建设直接影响着生活垃圾资源化目标的实现程度。可见,在未来相当长的时间内,不断提升城市生活垃圾处理能力,将是纵深推进“无废城市”建设、持续推动我国生态环境治理事业迈上新台阶的一项重要任务。根据国家统计局统计数据,2021年我国生活垃圾清运量高达24 869.2万t,无害化处理总量为23 839.3万t,无害化处理率为99.9%[1]。

值得注意的是,生活垃圾资源化处理的难度大且成本高昂,尽管全国整体无害化处理率较高,但相对于逐年攀升的生活垃圾产生量而言,许多城市的生活垃圾处理能力与处理需求不匹配现象仍较为突出,处理能力的建设存在明显的区域不平衡性[2],这成为制约中国城市生活垃圾资源化利用体系建设的现实短板[3, 4]。既有文献不仅讨论了生活垃圾前端产生量的影响因素及其“减量化”路径[5-7],也探究了生活垃圾后端处理成本、地域性垃圾处理实践模式的优化等内容[8-10],而对于究竟是哪些因素在影响着城市生活垃圾处理能力、这些因素在时间上和空间上是否存在差异化作用等问题,尚有待系统性的回答。对此,本研究聚焦以上问题,形成了如下研究思路:首先,围绕着研究问题对既有文献进行梳理,从政府能力系统视角出发,提出影响城市生活垃圾处理能力提升的理论假设。其次,通过对公开的客观数据进行系统搜集,进一步对研究假设中所涉及的变量进行合理的操作化,并根据面板数据特征和解释研究问题的需要选择计量模型。最后,利用固定效应模型,对城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素进行实证检验,并分别检验不同因素在时间上和空间上的差异化影响效应,最终得出论文的研究发现。研究立足于不同地区生活垃圾实际处理需求差异的客观现实,试图廓清城市生活垃圾处理能力的变化趋势及其背后的差异性驱动因素,能够为助推城市走出“垃圾围城”之困,促进区域生活垃圾处理能力均衡发展提供价值性参考。

1 文献综述与理论假设 1.1 文献述评城市生活垃圾处理问题是一项复杂的议题,从国外经验来看,日本作为全球生活垃圾处理的典范,其减量化成效主要源于政策因素和经济因素的共同驱动[11]。随着中国城市化进程不断加快,从生活垃圾处理绩效来看,各城市呈现出“总体上升”与“区域差异”并存的特征[12],各地的劳动力状况、运营模式、技术创新以及规模程度等,都会影响垃圾处理绩效[13]。已有研究证实,城镇化水平、人均国内生产总值(GDP)、无害化处理厂数量以及垃圾处理专利授权数都对城市生活垃圾处理能力提升具有促进作用[14]。随着国家对固体废物利用的持续关注,部分研究者也对北京、上海、广州等发达地区生活垃圾处理的实践模式与成功经验进行了总结与提炼[6-8]。从城市的长远发展来看,只有将垃圾处理的成本降至最低,才能实现城市生活垃圾循环利用率的社会最优化目标[15]。近年来,垃圾处理行业的快速发展,离不开行业政策、经济投入、处理技术的提升等因素的综合作用[16]。随着气候变暖问题引发全球关注,中国明确“双碳”目标,部分学者开始关注生活垃圾处理与温室气体排放之间的影响效应[17, 18]。可见,如何有针对性地提升城市生活垃圾处理能力,事关中国城市生态环境管理高质量发展大局。

已有文献为探究生活垃圾处理能力的影响因素提供了有益参考,但由于研究者切入的视角不同,关于该问题的探究整体较为离散,尚缺乏对不同影响因素的综合作用及其变化趋势的系统认知。此外,既有文献虽关注到了省际生活垃圾处理能力的空间差异,但却缺乏从“政府”这一核心治理主体出发,去讨论这种区域差异产生的原因。因此,本研究引入“政府能力系统”视角,以我国30个省级行政区(不包含西藏、港澳台地区)2004—2020年的面板数据为样本,聚焦讨论不同地区生活垃圾处理能力的变化趋势及其背后的差异性驱动因素。

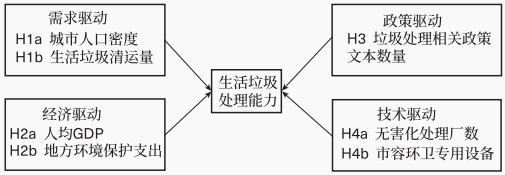

1.2 政府能力系统视角下的理论假设城市生活垃圾的资源化管理有赖于多元主体的协同配合,在中国,以住房和城乡建设部门为主管部门,交通运输、生态环境等部门参与其中的政府职能部门,构成了城市生活垃圾末端清运与处理环节的治理主体。此外,还有少量的非正式回收系统(如拾荒者、私人废品回收站)与市场外包力量参与其中[19, 20],但私人部门参与垃圾处理的投资动力仍相当不足[21]。因此,考虑到城市生活垃圾处理的治理主体是公共部门,在既有文献的基础上,研究从“政府能力系统”视角出发构建分析框架,提出了城市生活垃圾处理能力提升影响因素的理论假说。政府能力是指政府为实现自身职能,而不断汲取公共资源并为社会提供公共产品的能力[22]。城市生活垃圾处理作为基础性公共服务,属于地方政府职能范围内的事务。从结构要素来看,政府能力系统至少包括人力资源、财力资源、权力资源、权威资源、制度资源(管理水平)、文化资源和信息资源七个要素[23]。在政府能力系统评估研究中,“回应市民需求”被视为城市政府公共服务能力评估的核心,“需求驱动”应当是政府公共服务供给考量的首要前提[24]。正是这些结构要素及其组合的复杂性,导致了政府能力绩效存在区域性差异,因此,从政府能力系统的核心要素出发,探究城市生活垃圾处理能力的差异性影响因素,具有合理性。纵观城市生活垃圾处理能力的影响因素研究,政策因素、经济因素和技术因素是从现有文献中提炼出的共性因素,三者也是政府能力系统的核心要素。由此,研究在政府能力系统视角下,从需求驱动、经济驱动、政策驱动、技术驱动四个维度高度概括影响城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素,并据此提出研究假设。

1.2.1 需求驱动回应市民需求,是政府提升公共服务供给能力的首要驱动力。近年来,中国城市人口数量增加、人口密度越发集中,许多城市的生活垃圾处理需求量持续处于“爆炸式”增长态势,城市间因垃圾泛滥而衍生出的系列问题,如生态破坏、环境污染、资源浪费等,对生活垃圾处理能力形成了严峻挑战。提升城市生活垃圾处理能力的过程,实质是城市政府补齐市民需求与实际供给之间差距的能力,城市生活垃圾处理的需求越大,政府公共服务的供给能力也理应随之提升[25],因此,基于政府能力系统的需求驱动逻辑,提出如下假设:

假设1a:城市人口密度的增加,会促进生活垃圾处理能力的提升。

假设1b:地区生活垃圾清运量增加,城市生活垃圾处理能力也会相应提升。

1.2.2 经济驱动财力资源是政府能力系统中最为关键的硬件基础,会直接影响公共服务的供给水平。城市生活垃圾处理通常面临高昂的经济成本[26],足够的财政资金是城市生活垃圾处理能力建设的基础支撑[27],地方政府先天的经济条件与财政投资水平则对当地的生活垃圾处理能力建设具有关键作用。从经济增长角度看,中国城市生活垃圾与经济增长具有非线性关系,且存在着明显的区域异质性[28],经济因素的驱动作用在提升城市生活垃圾处理能力的过程中不容忽视。根据政府能力系统的经济驱动逻辑,选取人均GDP、地方财政环保支出作为衡量指标,并提出如下假设:

假设2a:人均GDP水平越高,城市生活垃圾处理能力越强。

假设2b:地方财政环保支出越多,城市生活垃圾处理能力越强。

1.2.3 政策驱动除了需求驱动和经济因素驱动之外,政策环境对公共产品的供给也具有驱动效应,在政策支持性强的地区,地方政府的能力和公共服务供给水平也会更高[29]。在可持续的固体废物管理系统中,积极的政策是促进有效治理的关键[8]。地方政府作为城市生活垃圾治理的推动主体,其政策文件的发布情况释放出该地对这项议题的重视程度。据此,根据政府能力系统的政策驱动逻辑,选取各省份每年所公开发布的垃圾处理相关政策本文数量作为衡量指标,并提出如下假设:

假设3:城市生活垃圾处理相关政策文本发布的数量越多,生活垃圾处理能力越高。

1.2.4 技术驱动技术水平正在成为评估政府能力系统的关键性因素。生活垃圾成分复杂,主要通过卫生填埋、焚烧、堆肥等方式进行无害化处理,技术落后是制约城市生活垃圾处理效率提高的关键因素[30]。在前端垃圾投放环节,基础设施建设会减少垃圾的产生量[31]。相类似地,后端处理环节的硬件设施水平也会影响处理效率,技术的应用会促使生活垃圾资源化利用成本更低,管理过程更加便捷[32]。因此,根据政府能力系统的技术驱动逻辑,选取无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆作为技术驱动逻辑的刻画指标,并提出如下假设:

假设4a:无害化处理厂数量的增加,会促进生活垃圾处理能力的提升。

假设4b:市容环卫专用车辆的增加,有助于提升城市生活垃圾处理能力。

综上,研究从政府能力系统视角出发,围绕需求驱动、经济驱动、政策驱动和技术驱动四个维度提出七项研究假设,并绘制了政府能力系统视角下城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素影响模型(图 1)。

|

图 1 生活垃圾处理能力提升的驱动因素影响模型 |

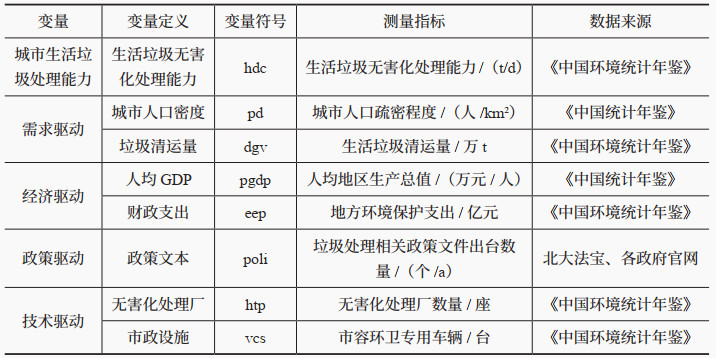

基于数据可得性、权威性与解释研究问题的考虑,研究最终选择中国30个省份(不含港、澳、台地区,西藏自治区因数据缺失严重被剔除)作为研究对象。在时间序列上,由于因变量生活垃圾无害化处理能力数据最早只能追溯至《 2005中国环境统计年鉴》,故选择2004—2020年作为分析序列。在因变量的选取上,利用生活垃圾无害化处理能力(t/d)指标来衡量城市生活垃圾处理能力,数据来源于《中国环境统计年鉴》。在自变量选取上,利用城市人口密度、生活垃圾清运量作为需求驱动逻辑的刻画指标。在经济驱动方面,利用人均GDP来衡量地区经济发展水平,以地方财政环保支出作为财政支出测量指标。在政策驱动方面,通过在北大法宝、地方政府官网以“垃圾处理”“垃圾分类”为标题关键词进行搜索,筛选统计各省份每年发布的政策文件总数,并采取逐年累加方式进行指标统计,考虑到政策影响具有一定的滞后效应,故在统计时将该变量的数据往前推一年。无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆作为生活垃圾处理必需的硬件设施,被作为技术驱动逻辑的测量指标。自变量数据来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、北大法宝、地方政府官网等权威公开资料。变量说明见表 1。

| 表 1 变量及其测量方法 |

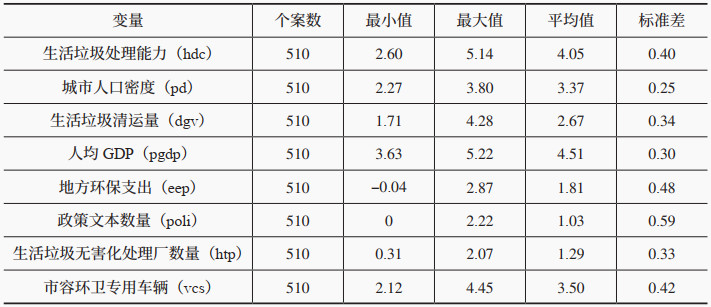

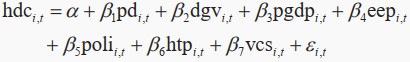

为检验城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素的影响效应,根据变量数值的特征,对变量适当做对数化处理。在模型选择上,研究样本数据属于面板数据,固定效应模型(fixed effects model)和随机效应模型(random effects model)是分析面板数据的主要策略。固定效应模型将个体在不同时间点的差异固定,可以有效排除未被观察到的遗漏变量对因变量的影响,随机效应模型则是将遗漏变量当作具有特殊概率分布的随机变量,且假定与观察到的变量不相关[33]。因遗漏变量一般会与解释变量存在关联,随机效应模型的假定一般较难实现。固定效应模型被广泛用于检验中国环境规制强度[34]、绿色生态效率[35]、碳排放效率[36]及生活垃圾处理能力[14]的影响因素,本文通过Hausman检验得出P值为0.0000(<0.0001),表明固定效应模型更适合本研究,故设定如下计量模型:

|

(1) |

式中,i表示省份;t代表年份;hdci, t表示省份i在年份t的生活垃圾处理能力;α为截距项;β1~β7为各解释变量的回归系数;pdi, t、dgvi, t、pgdpi, t等表示包含了不同驱动因素的相关自变量;εi, t 为随机扰动项。变量描述性统计结果见表 2。

| 表 2 研究变量的描述性统计 |

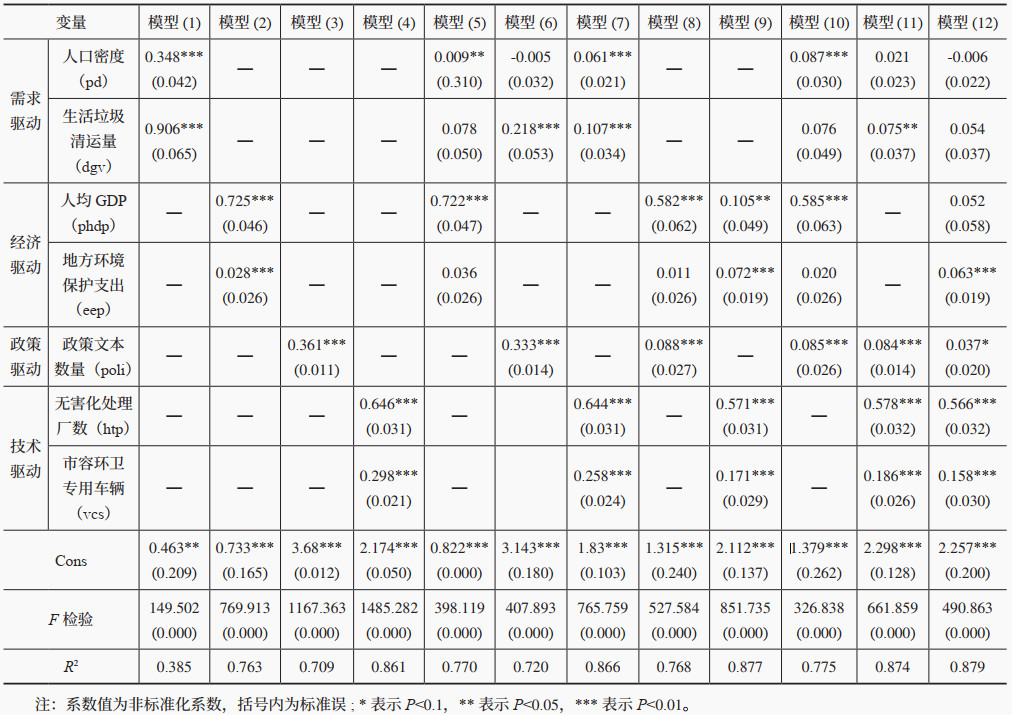

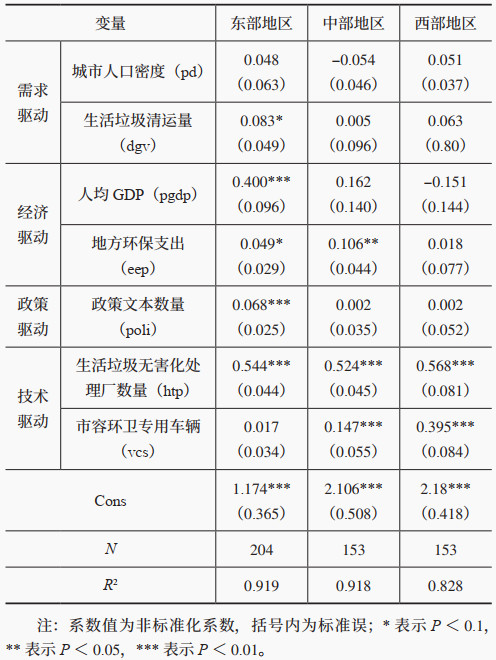

表 3显示了不同因素对城市生活垃圾处理能力的影响效应。模型(1)是需求驱动的自变量模型,检验城市人口密度、生活垃圾清运量对处理能力提升的影响。回归结果显示,城市人口密度、生活垃圾清运量对生活垃圾处理能力具有显著的正向影响。这说明,随着城市人口密度增加,生活垃圾产生量与清运量持续攀升,城市生活垃圾泛滥问题的内在需求的确会倒逼地方政府不断提升生活垃圾处理能力。在模型(5)、模型(6)、模型(7)、模型(10)、模型(11)、模型(12)加入其他驱动因素时,生活垃圾清运量对处理能力始终具有正向作用,假设1b得以验证。在模型(6)和模型(12)中,城市人口密度对处理能力具有负向不显著作用,而在其他模型中,城市人口密度对处理能力具有正向显著作用,这说明城市人口密度对城市生活垃圾处理能力的影响可能存在着一定的拐点效应,假设1a未完全得到验证。

| 表 3 城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素回归结果 |

模型(2)是经济驱动的自变量模型,检验人均GDP、地方环保支出对生活垃圾处理能力提升的影响。结果显示,人均GDP与地方环保支出对城市生活垃圾处理能力具有显著正向作用。这表明,经济发展状况越良好,政府部门拥有更多的经济资源,在垃圾处理上的经济投资也越多,垃圾处理行业的发展动力更足,越有利于城市生活垃圾处理能力的提升。模型(5)、模型(8)、模型(9)、模型(10)均显示了人均GDP的正向显著作用,模型(9)、模型(12)显示了地方环保支出的正向显著作用,假设2a、2b得以验证。

模型(3)是检验政策驱动因素对城市生活垃圾处理能力提升的影响。模型结果显示,政策文本出台的数量对城市生活垃圾处理能力具有显著正向影响。这说明,地方政府政策文本的出台,会释放出政府部门高度重视的政策信号,有助于规范、扶持垃圾处理行业的发展,从而促进生活垃圾处理能力的提升。在模型(6)、模型(8)、模型(10)、模型(11)、模型(12)分别纳入其他驱动因素的情形下,政策文本数量的正向效应依然显著,假设3得以验证。

模型(4)是技术驱动的自变量模型,检验无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆对城市生活垃圾处理能力提升的影响。结果显示,无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆对于城市生活垃圾处理能力提升具有显著正向作用。技术驱动的自变量在所有模型中均显示出显著的正向作用,这表明,提升城市环境卫生技术水平,尤其是中端和末端处理的硬件设施水平,对于促进城市生活垃圾处理能力的提升具有基础性作用,假设4a、4b得以验证。

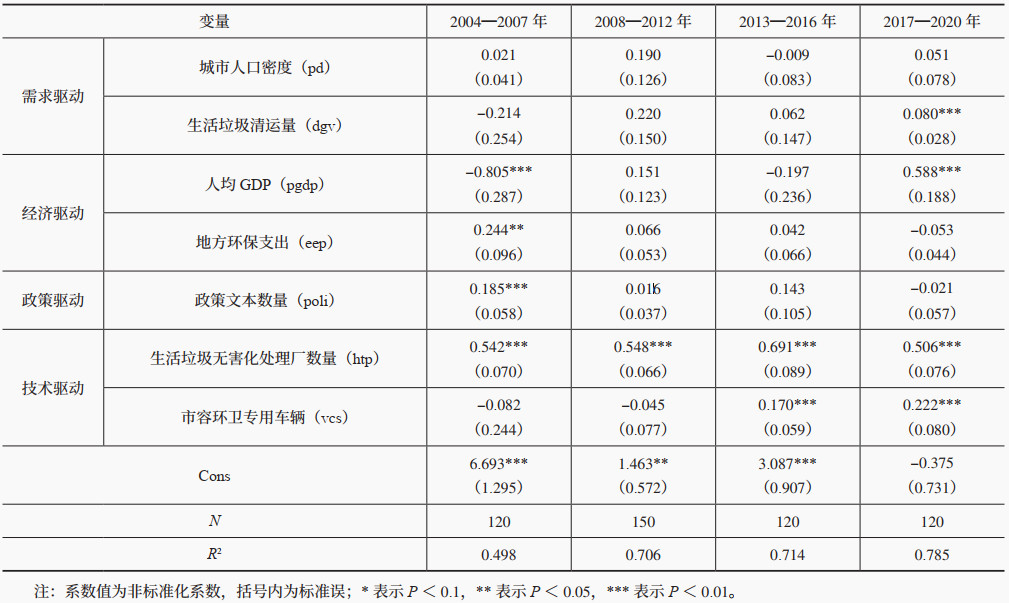

3.2 驱动因素的分时段效应为进一步检验四种不同驱动因素随着时间变化对处理能力的影响程度,本文以国家层面的政策行动为关键时间节点,将城市生活垃圾处理能力的发展划分为四个阶段,以检验驱动因素在不同阶段的影响效应,实证结果见表 4。

| 表 4 城市生活垃圾处理能力提升驱动因素的分时段效应 |

在2004—2007年,全国城市生活垃圾处理能力整体较低,属于处理能力初创阶段。在该阶段,地方环保支出、政策文本数量、无害化处理厂数量对城市生活垃圾处理能力具有显著正向影响,人均GDP则呈现负向显著作用。各省份在这一阶段初步关注到垃圾末端处理问题,由于各地起点较低,早期环保支出的增加、政策文件的出台以及生活垃圾无害化处理厂的建设,均能够显著地促进无害化处理能力指标的上升。对于人均GDP的负向作用,一个可能的解释是,随着经济水平的提高,城市生活垃圾产生量不断增加,但初期各地对垃圾处理能力建设和投资仍处于起步阶段,处理需求与处理能力间的缺口较大,从而可能出现经济越发达的地区,处理能力指标反而更低的局面。

3.2.2 2008—2012年:城市生活垃圾处理能力缓慢提升阶段本阶段以2007年《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号)的出台为划分节点,整体属于城市生活垃圾处理能力缓慢提升阶段。在该阶段,需求驱动、经济驱动、政策驱动因素的作用均不显著,技术驱动中的生活垃圾无害化处理厂数量对处理能力具有正向显著作用。经过上一个阶段的政策造势和适当的财政投入,无害化处理厂数量作为处理能力建设的硬件设施,成为地方政府的重点建设项目,促进了生活垃圾处理能力的缓慢提升。

3.2.3 2013—2016年:城市生活垃圾处理能力局部速增阶段本阶段以2012年国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》为节点,迎来了城市生活垃圾处理能力局部地区快速增长阶段。该阶段的生活垃圾无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆均对处理能力具有显著正向作用。这一国家层面的中长期统筹战略规划要求“到2015年,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35% 以上,其中东部地区达到48% 以上”。在此背景下,无害化处理设施的建设自然被列为了各省份的重点工作,以无害化处理厂和市政环卫专用车辆为代表的硬件设施,成为促进地方生活垃圾处理能力的显著力量,尤其是东部重点城市的处理能力呈现出快速增长态势。

3.2.4 2017—2020年:城市生活垃圾处理能力全面提升阶段2016年12月,中央财经领导小组第十四次会议召开,提出在全国普遍推行“生活垃圾强制分类”工作,迎来了城市生活垃圾处理能力全面提升阶段。在此阶段,生活垃圾清运量、人均GDP、无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆均对处理能力具有显著正向作用。源头减量困难一直是实现生活垃圾资源化利用的“梗阻点”,国家层面以“强制分类”为抓手,要求各地将垃圾源头减量工作置于优先政策议程中,与此相配套的末端处置能力建设也成为了地方政府关注的重点。在此背景下,需求驱动逻辑对城市生活垃圾处理能力的倒逼作用更加显著。与此同时,随着硬件处理设施的不断完善,经济发达地区的处理能力与处理需求之间的缺口逐渐缩小,城市生活垃圾处理能力得以全面提升,各地区的处理能力也不断朝着均衡化方向发展。

3.3 驱动因素的分区域效应为进一步探究驱动因素对不同区域处理能力的影响效应,本文将30个省份按照东部、中部、西部地区进行划分①,分别进行实证检验,回归结果显示,不同驱动因素的影响效应呈现出显著的异质性(表 5)。

① 东部地区:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁和广西;中部地区:黑龙江、吉林、内蒙古、山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区:重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

| 表 5 城市生活垃圾处理能力提升驱动因素的分区域效应 |

具体来看,在需求驱动方面,生活垃圾清运量对东部地区具有正向显著作用。在经济驱动方面,人均GDP对东部地区具有显著正向影响,地方环保支出对东部地区、中部地区的影响显著为正。在政策驱动方面,政策文本数量的正向作用只在东部地区表现显著。在技术驱动方面,生活垃圾无害化处理厂数量对东部、中部、西部地区均具有显著的正向作用,市容环卫专用车辆对中部和西部地区的影响正向显著。总体而言,不同地区生活垃圾处理能力提升的主导性驱动因素具有差异性。东部地区同时受到四种驱动因素的显著影响,中部地区受经济驱动与技术驱动的影响更为显著,而西部地区仅受技术驱动的显著作用。在空间变化趋势上,经济驱动的影响效应由东部向西部逐渐递减,需求驱动、政策驱动仅在东部地区影响显著,技术驱动因素对不同区域的处理能力均具有显著促进作用。

4 进一步讨论提升生活垃圾处理能力是地方政府应对“垃圾围城”问题的关键任务,省域之间客观异质性的存在,使得影响处理能力的驱动因素也呈现出时空差异效应。本文从政府能力系统视角出发,围绕着需求驱动、经济驱动、政策驱动、技术驱动四个维度提出研究假设,并利用实证数据对假设进行了验证,部分证实了已有研究指出的人均GDP、无害化处理厂数量对处理能力的正向促进作用[14, 30],同时也发现了生活垃圾清运量、地方环保支出、政策文本数量等因素对处理能力的显著影响,证实了城市生活垃圾处理能力的提升整体受到需求、经济、政策、技术四个维度因素的综合驱动。

从驱动因素的时间效应来看,在2004—2007年城市生活垃圾处理能力初创阶段,各地区开始关注到该议题,前期出台的政策文件、环保投入以及无害化处理厂数量的建设都对处理能力的提升具有显著作用,但由于垃圾末端处理问题尚未引起高度重视,全国生活垃圾处理能力水平整体偏低,需求驱动作用因而并不显著。随着时间推移,在2008—2016年城市生活垃圾处理能力进入缓慢提升和局部快速增长阶段,在国家政策规划下,强化生活垃圾处理设施成为各地区的重点工作,因而在将近十年的时间里,生活垃圾无害化处理厂数量、市容环卫专用设备的作用最为显著。近年来(2017—2020年),全国开始普遍推行垃圾分类,中央层面高度重视固体废物源头减量和资源化利用工作,多次强调要促进垃圾处理能力与增长速度相匹配,生活垃圾清运量与人均GDP对处理能力提升的正向作用更加显著,垃圾处理能力得以全面提升,尤其在北京、上海、浙江、广东等垃圾处理需求高、经济较为发达的省份,处理能力的提升趋势更为显著。

从驱动因素的区域差异性来看,东部地区作为我国“超大城市”的集中地,城市人口密度大、生活垃圾排放量高,产生了庞大的垃圾处理需求,倒逼着地方政府提升生活垃圾处理能力。与此同时,东部地区经济水平发达,拥有较为充裕的财政资源,在相关政策文件的规范和支持下,有能力促进辖区内生活垃圾处理能力的快速发展,该区域由此呈现出多重因素显著作用的综合影响。就中部地区而言,虽然需求驱动因素的作用并不显著,但该区域的生活垃圾治理问题也不容忽视,地方政府通过加大财政投入、建设硬件设施等方式,有力地促进了本地区处理能力的提升。最后,西部地区地广人稀,生活垃圾问题所导致的人地矛盾相对容易缓解,问题严峻程度较东部更轻。同时,西部地区多为欠发达省份,财政实力和政策保障力度也相对较弱,对于生活垃圾处理能力的政策注意力和财政投入相对有限,对比之下,技术驱动逻辑在该区域的作用自然更为显著。

5 结论与建议 5.1 主要结论基于2004—2020年30个省份的面板数据,利用固定效应模型实证探究了城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素,并分时段、分区域讨论其影响效应,主要结论如下:

(1)在政府能力系统视角下,城市生活垃圾处理能力的提升受到需求驱动、经济驱动、政策驱动、技术驱动四种因素的影响,具体来看,生活垃圾清运量、地方环保支出、政策文本出台数量、生活垃圾无害化处理厂数量和市容环卫专用车辆对处理能力的提升均具有显著正向作用。

(2)随着时间推移,需求因素、经济因素的正向驱动效应逐渐显著,政策驱动作用只在处理能力发展初期显著,技术驱动作用在不同时期具有持续性的显著影响,尤其是无害化处理厂数量的正向作用持续增强。

(3)在不同区域,驱动因素的影响效应具有差异性,东部地区处理能力的提升是受到四种驱动因素的综合显著作用,中部地区受经济驱动、技术驱动的影响更为显著,西部地区则主要受到技术驱动因素的显著作用。

5.2 政策建议本文聚焦城市生活垃圾处理的后端环节,检验了不同因素对生活垃圾处理能力的影响效应,在研究结论的基础上,结合中国城市生活垃圾管理现状,提出如下政策建议:

一是要全面推进生活垃圾源头减量,着力强化垃圾处置全过程管理。城市生活垃圾处理是一项由现实需求所驱动的工作,资源化利用目标的实现有赖于对生活垃圾投放、收集、运输及处置全过程的有效管理。在国家大力建设“无废城市”的背景下,各地应加快推进垃圾源头减量工作全面落地,不断提高垃圾回收利用率,以降低运输成本和末端处置难度,弱化末端垃圾处理的需求压力。

二是要因地制宜进行资金投入,提高垃圾处理的资源转化利用率。各地区要结合本地实际情况,科学规划并合理建设与城市需求相匹配的垃圾处理项目,保障前期项目的资金投入。同时要积极推动垃圾处理事业融入环保市场发展大趋势,主动把握机遇,提高垃圾处理产业的经济效益和社会效益。

三是要加大政策优惠倾斜力度,积极吸纳市场和社会力量的参与。公共部门虽主导着中国当前的生活垃圾处理事业,但从长远来看,政府、市场和社会多元力量协同共治才是降低垃圾处理成本、实现固体废物资源化利用的根本路径。因此,各地应加强对生活垃圾处理领域的政策优惠倾斜力度,以吸引更多企业进行项目投资,并积极同非正式回收系统、环保非政府组织等社会力量展开合作,努力构造城市生活垃圾处理共建、共治、共享的良好局面。

四是要及时更新垃圾处理设施,提高处理设备的技术创新水平。城市生活垃圾处理既是一项社会问题,也是一项技术难题。各地应根据本地居民习惯、地域风貌等特殊情境,合理设计并及时更新城市生活垃圾处理设施,同时加大对垃圾处理设备创新项目的培育力度,提高相关技术创新奖励水平,从技术层面打造更加科学化、精准化和智能化的城市生活垃圾治理体系。

| [1] |

中华人民共和国国家统计局. 2021年城市生活垃圾清运和处理情况[EB/OL]. (2022-10-31)[2022-12-06]. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0C06&sj=2021.

|

| [2] |

吕承超, 王媛媛. 城市生活垃圾处理能力的地区差距及时空收敛性研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(12): 57-61. |

| [3] |

杜欢政, 聂雨晴, 陆莎, 等. 上海垃圾分类资源化利用的现状、问题与实践路径[J]. 中国环境管理, 2022, 14(2): 13-18. |

| [4] |

袁增伟. 加快推进生活垃圾分类资源化体系建设[J]. 中国环境管理, 2022, 14(2): 11-12. |

| [5] |

褚祝杰, 隋鑫, 夏馨, 等. 生活垃圾计量收费制度对生活垃圾产生量的影响研究——基于调节、中介效应模型[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(12): 1-8. |

| [6] |

徐礼来, 闫祯, 崔胜辉. 城市生活垃圾产量影响因素的路径分析——以厦门市为例[J]. 环境科学学报, 2013, 33(4): 1180-1185. |

| [7] |

王琛, 李晴, 李历欣. 城市生活垃圾产生的影响因素及未来趋势预测——基于省际分区研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2020, 22(1): 49-56. |

| [8] |

李颖, 武学, 孙成双, 等. 基于低碳发展的北京城市生活垃圾处理模式优化[J]. 资源科学, 2021, 43(8): 1574-1588. |

| [9] |

谢鹏程, 王文军, 王文秀, 等. 广州市生活垃圾处理的温室气体排放现状与预测[J]. 科技管理研究, 2020, 40(14): 247-252. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2020.14.030 |

| [10] |

叶岚, 陈奇星. 城市生活垃圾处理的政策分析与路径选择——以上海实践为例[J]. 上海行政学院学报, 2017, 18(2): 69-77. |

| [11] |

钟锦文, 钟昕. 日本垃圾处理: 政策演进、影响因素与成功经验[J]. 现代日本经济, 2020(1): 68-80. |

| [12] |

吴刚, 陈兰芳, 赵红霞, 等. 我国城市垃圾处理省际差异的时空格局及其演化趋势研究[J]. 科技管理研究, 2013, 33(8): 79-82. |

| [13] |

苏为华, 赵丽莉, 刘相锋. 中国城市生活垃圾处理绩效的影响因素: 基于VAR模型的实证研究[J]. 浙江工商大学学报, 2018(6): 73-87. |

| [14] |

吕承超, 邵长花. 中国城市生活垃圾处理能力的时空格局及影响因素[J]. 地理科学, 2021, 41(5): 768-776. |

| [15] |

KINNAMAN T C. Determining the socially optimal recycling rate[J]. Resources, conservation and recycling, 2014, 85: 5-10. |

| [16] |

李扬, 李金惠, 谭全银, 等. 我国城市生活垃圾处理行业发展与驱动力分析[J]. 中国环境科学, 2018, 38(11): 4173-4179. |

| [17] |

LIU Y J, CHEN S Q, CHEN A Y, et al. Variations of GHG emission patterns from waste disposal processes in megacity Shanghai from 2005 to 2015[J]. Journal of cleaner production, 2021, 295: 126338. |

| [18] |

BELTRAN-SIÑANI M, GIL A. Accounting greenhouse gas emissions from municipal solid waste treatment by composting: A case of study Bolivia[J]. Eng, 2021, 2(3): 267-277. |

| [19] |

WILSON D C, RODIC L, SCHEINBERG A, et al. Comparative analysis of solid waste management in 20 cities[J]. Waste management & research, 2012, 30(3): 237-254. |

| [20] |

徐林, 凌卯亮, 卢昱杰. 城市居民垃圾分类的影响因素研究[J]. 公共管理学报, 2017, 14(1): 142-153. |

| [21] |

周咏馨, 黄国华, 高荣, 等. 生态环境产权保护视角下的垃圾处理问题研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(9): C29-C32. |

| [22] |

赵晖. 从抗击"非典"审视我国政府能力[J]. 青海社会科学, 2003(5): 12-16. |

| [23] |

汪永成. 政府能力的结构分析[J]. 政治学研究, 2004(2): 103-113. |

| [24] |

何艳玲, 郑文强. "回应市民需求": 城市政府能力评估的核心[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2014, 25(6): 56-65. |

| [25] |

李欢欢, 顾丽梅. 垃圾分类政策试点扩散的逻辑分析——基于中国235个城市的实证研究[J]. 中国行政管理, 2020(8): 81-87. |

| [26] |

宋国君, 孙月阳, 赵畅, 等. 城市生活垃圾焚烧社会成本评估方法与应用——以北京市为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 17-27. |

| [27] |

LI X R, BI F, HAN Z D, et al. Garbage source classification performance, impact factor, and management strategy in rural areas of China: A case study in Hangzhou[J]. Waste management, 2019, 89: 313-321. |

| [28] |

王树文, 王京诚. 城市生活垃圾与经济增长的非线性关系——基于环境库兹涅茨曲线的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(2): 63-70. |

| [29] |

蔡长昆. 制度环境、制度绩效与公共服务市场化: 一个分析框架[J]. 管理世界, 2016(4): 52-69, 80-80. |

| [30] |

余恒, 夏敏, 邹伟. 长三角城市群生活垃圾处理效率时空演变研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(7): 76-80. |

| [31] |

BARTELINGS H, STERNER T. Household waste management in a Swedish municipality: Determinants of waste disposal, recycling and composting[J]. Environmental and resource economics, 1999, 13(4): 473-491. |

| [32] |

徐林, 丁园园. 市场与技术的协同: 垃圾分类模式的形成机制及发展趋势——以Z省H市垃圾分类为例[J]. 行政论坛, 2022, 29(3): 105-112. |

| [33] |

杨菊华. 数据管理与模型分析: STATA软件应用[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 329-329.

|

| [34] |

张文彬, 张理芃, 张可云. 中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J]. 管理世界, 2010(12): 34-44. |

| [35] |

何维达, 温家隆, 张满银. 数字经济发展对中国绿色生态效率的影响研究——基于双向固定效应模型[J]. 经济问题, 2022(1): 1-8, 30-30. |

| [36] |

刘元欣, 邓欣蕊. 我国碳排放影响因素的实证研究——基于固定效应面板分位数回归模型[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2021, 44(6): 86-96. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15