2. 大连理工大学人文与社会科学学部, 辽宁大连 116024

2. Faculty of Humanities and Social Sciences, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China

随着区域发展一体化的加速推进,跨界环境问题日益严重,污染的外部性等因素使得传统的属地化管理模式难以满足“现代化环境治理体系”的建设要求。合作治理由于被认为是克服政府分散、解决复杂跨区域问题的重要策略而被广泛实施[1, 2]。从区域治理理论的角度来看,各类行动主体就区域公共事务而达成集体行动的互动过程,其实质就是治理网络的形成过程。在跨区域环境协作需求和行动日益激增的现实情况下,有必要立足治理实践对合作治理网络进行多维度的深度透视,考察当前区域环境治理合作的网络结构、形态与特征。

作为我国区域一体化发展的典型代表,长三角城市群合作历史可追溯至20世纪90年代,并从经济领域逐渐扩展到了环境领域。为了解决外溢性环境问题,城市群内的地方政府自主开展了很多协作,如杭湖嘉绍制定边界环境联合执法行动方案,南通、绍兴两市领导交流水环境治理经验等[3]。另外,长三角城市群的环境协作很大程度上受到我国区域战略和等级干预的纵深影响。例如,2014年,应中央要求,苏浙沪皖会同原环境保护部等8部委联合成立了长三角区域大气污染防治协作小组;2016年,根据中央部署组建水污染防治协作小组。2018年,长三角一体化上升为国家战略,在中央和省级政府的指导和干预下,长三角城市群内的环境治理协作进一步升级,围绕污染治理、联合执法、应急联动等议题开展了系列合作。可以说,在环境治理领域的长期互动中,长三角城市群在治理结构上已经形成了横向自发协作和纵向高层推动的双向治理格局[4],在治理工具上实现了从互动会谈到制度协议的广泛扩展[5]。这就要求我们在考察府际合作网络特征时,必须考虑横纵合作路径上的结构化网络特征差异和合作形式等引起的网络强度差异,这对于全面厘清府际环境治理合作网络的演变趋势和优化治理结构具有重要意义,有助于更深刻地理解府际协作关系的内在运作规律。

关于城市群环境合作的研究已经受到国内外学者的广泛关注。作为一种公共池塘资源,区域性生态环境问题的核心在于供给的低效率[6]。而为了突破这一困境,实现跨区域公共物品供给的“外部化”与“无界化”,必然要求地方政府摒弃短视利益,通过合作来保证环境资源的可持续供给[7]。然而在集体行动的达成过程中,制度环境[8]、上级政府参与[9]、利益表达机制[10]、市场和政策激励[11]、地方政府环境治理的非均衡性[12]等因素都会对协作的建立造成影响。为此,学者从不同的角度探究了区域政府主体间集体行动的形成机制。菲洛克从权力的强制性和协作的复杂性两个维度总结了12种集体合作机制[13];而在中国情境下,“运动式”治理模式成为对集体行动机制的重要补充[14]。21世纪以后,随着公共事务的高度关联性趋势,构建基于合作互利的网络化治理模式逐渐成为解决集体行动困境的有效途径[15]。锁利铭团队在这方面做了大量深入的工作,如基于泛珠江三角洲的环境协议数据,考察了泛珠江三角洲环境治理网络中双边和多边的协调关系[16];又如,构建政府间环境治理合作网络的分析框架,分析了长三角地区府际环境治理合作网络的演变趋势[17]。此外还有对京津冀大气污染治理府际网络的演化分析[18],以及合作网络结构特征对水资源治理绩效的影响探究[19]。

可以看出,现阶段对于城市群环境协作的整体性网络研究已经比较丰富,但在区域环境治理具有双重动力来源的情况下,亟须基于合作的不同运作机制逻辑,考察异质性结构下的府际合作网络特征。更重要的是,传统的环境合作网络研究多是基于府际协议的数量统计数据,没有考虑到合作过程中参与主体和工具载体差异所引起的合作强度差异,这种强度差异会对府际协作的有效性产生直接影响。因此,本文从合作结构和合作特征两个维度构建了府际环境合作网络的交互分析框架,在合作结构维度区分地方政府间的横向自主协作和上级参与下的纵向合作;在合作特征维度引入合作强度概念,分析长三角城市群府际环境合作数量网络和强度网络的结构特征和演变过程,为促进府际合作优化、改善区域环境提供参考。

1 合作机制、府际协议与强度网络 1.1 横向合作与纵向嵌入——府际环境合作的结构逻辑区域公共物品的提供有市场制和科层制两种方式。在市场机制的作用下,对治理收益的追求成为跨区域环境协作治理的根本动力。根据制度性集体行动(ICA)框架,地方政府参与环境治理合作的收益主要来源于集体性收益(协作的规模经济和外部性)和选择性收益(官员的声誉、地位、信任和社会资本等)两个方面[20],当收益大于成本时地方政府会开展自主协作从而共同治理环境问题。但在中国情境下,除西方理论所关注到的各主体之间的利益流动外,自上而下的科层制度安排是实现区域环境互联共治的重要推动力。一方面,自主治理遵循平等自愿原则,由于环境合作网络的地方政府是平级关系,参与一方对另一方无法实行有效的监督[21],在沉没成本较低的情况下极易使个别地区“搭便车”或者使合作流于形式而无法真正改善环境状况,上级政府介入则可以利用监督和问责机制,如环保监察等手段切实推进合作进程。另一方面,在以GDP为主要考核指标的晋升锦标赛背景下,地方政府的环境治理积极性不高,既直接又简便的纵向干预模式可以在地方政府环境合作意识或意愿不足时,通过强制命令促进协作,同时在地方合作治理过程中通过激励手段给予适当财政支持,协调各方诉求,提高合作治理效率,但存在容易降低参与者自主意愿和忽视某方利益诉求的问题[22]。因此,这两种合作机制各有优缺点,在我国环境治理集体行动中相互依存,构成了我国府际环境合作的双重逻辑体系。

1.2 考察会谈与制度协议——府际环境合作的工具逻辑地方政府具有了环境合作动机之后,必须借助适当的工具来充当合作的载体。随着制度体制的不断演进与适应,中国的地方政府已经进化出多样化的正式或非正式的工具来构建治理联系,从而实现多种环境治理场景的灵活适应。非正式工具主要是指“非书面”的合作形式,大体包括考察交流、论坛、会议等[23]。其中考察是指地方政府官员通过访问调研等方式沟通相关经验或达成合作共识的过程。如2013年9月,Z市委副书记率领考察团赴J市学习治水经验,既是一种学习行为也是双方信任度和合作基础的积累。一般情况下考察是一种双边行为,论坛或会议则为多边政府提供了信息交流反馈的聚集平台,如在以“巢湖综合治理”为主题的合肥经济圈人口资源环境论坛上,众多巢湖流域的政府代表就巢湖治理交流了治理经验与合作意愿。相较于区域性论坛,会议是更加官方的一种有组织的议事活动。非正式的交流方式有利于地方政府之间相互了解彼此的价值目标和利益诉求,并根据已有信息适时调整己方的价值目标和利益诉求以使合作趋近甚至达成合作,符合渐进决策理论的实践逻辑,即通过打破信息屏障增强合作认知和合作互信[24],降低合作风险,为开展进一步正式合作积累基础。

正式协议包含宣言、备忘录、计划(规划、指导意见)、框架协议、合作协议等形式。宣言是政府或领导人为表达基本立场或公布主张而发表的正式性文件,在府际关系中,合作宣言是地方政府向外界传递的“信号”,是倡导性的,因而并不具有法律意义上的约束力。备忘录通常表明参与者就某一问题达成了一定程度的一致意见,以文件形式保留下来以备日后进一步磋商,如宁马两市签订《南京市江宁区与马鞍山市共同推进毗邻区域协同发展合作备忘录》,为后续框架协议的签订打下了基础。宣言和备忘录还在确定合作意向阶段,而合作计划、框架协议和合作协议则是有正式效力的契约文件。不同的是,计划是对未来合作事项的总体规划,框架协议进一步确定了合作的基本构架但不涉及更多的细节,而合作协议则就相关事项作出了更为明确的规定,确定性程度更高。

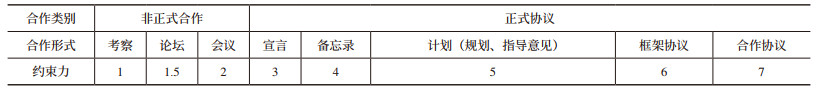

1.3 行政等级与工具选择——府际环境合作的强度逻辑府际合作强度取决于参与合作的地方政府行政等级权威以及合作工具本身的约束能力,并最终决定了合作治理的影响力和有效性。首先,根据组织层次理论,一个组织可以分为制度层次、管理层次和技术层次,政府机构作为一个组织体系,较高层的政府会制定战略决策方面的内容,决定合作的方向和领域,较低层级的管理层和技术层则负责合作战略的分解与落实,如此高层级的政府间决策对府际合作进程有更加深远和明确的影响。因此,参与合作的地方政府行政级别越高,合作影响力和效力越高,其形成的网络强度越高[25]。其次,环境合作强度还会受到合作工具约束力的影响。从合作阶段角度来说,互访座谈等非正式合作工具只是确定合作意向和大致合作方向的过程,而协议的签订则是合作正式启动的标志。从合作内容的角度来说,非正式协议缺少对合作事项的硬性规定,而正式协议则会对合作目标、合作内容、合作规则和合作执行等内容做出一定程度的规范,更能明确地反映地方政府间的供需关系。具体来说,在几种府际合作工具中,非正式合作机制如考察、论坛和会议更多的是达成口头上的合作承诺,正式协议中宣言是一种倡议性文件、备忘录是保留性文件,均并不具备法律效力。计划或规划规定了合作周期或范围,框架协议确定了合作的基本框架和原则,合作协议则会对契约方的权利与义务关系、利益分配等做出更加明确和详细的规定。因而考察、论坛、会议、宣言、备忘录、计划(规划、指导意见)、框架协议、合作协议代表着合作阶段的层层递进,从信息沟通到签订正式文件、再到协议的逐渐细化,其对合作主体的约束力和法律效力逐渐增强,合作的执行力增强,环境协作有效性即强度提高[26]。

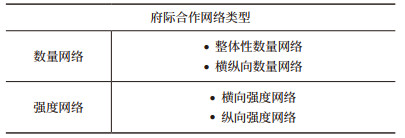

综上所述,在府际环境合作的结构逻辑维度,存在横向自主治理和纵向科层介入两种运作方式,而由于行政等级和工具选择的多样性,对合作网络的考量就不能单纯考虑其数量关系,更要关注其强度联系差异。研究显示,等级制度干预跨地区协作有不同的情景选择,在合作容易实现时,地方自组织凭借互惠精神可以实现合作收益的最大化,但在存在高合作障碍的情况下,需要权威介入来降低地方参与者之间的协调、分配、背信等风险[27],促进地方协作的达成。作为互相补充的两种协作模型,横纵向合作由于发生条件的不同,采取的治理工具也会存在差异性,并进一步导致协作网络的特征差异。因此,本文从合作结构和合作特征两个维度构建了府际环境合作治理网络的二维分析框架,如表 1所示。

| 表 1 府际环境合作网络的二维分析框架 |

本文主要通过三个步骤来实现对长三角府际环境合作治理网络的刻画,首先从多渠道搜集城市群内非正式或正式的合作实践,其次通过对合作事件的详细解读逐一提纯质性信息,最后借助相关指标模型和软件工具描绘出数量合作网络和强度合作网络的特征,数据来源和方法如下。

2.1 数据获取与说明本文主要数据来源于长三角各城市日报的新闻报道、各城市政府及环境保护局门户网站的文件资料和要闻动态、各城市的年鉴报告。首先,借助读秀报纸数据库的资源平台,以“签订”“考察”“交流”“共建”“融合”“合作”“协作”“生态”“环境”“水污染”“流域”“大气”“空气”“固废”“固体废物”“绿色”“共享”“协议”“会议”“论坛”“调研”为关键词检索各城市主流报刊报道,之后人工筛选府际环境协作内容;其次,在各城市门户网站使用相同方式搜索提取合作信息;最后,查阅城市年鉴中的大事记栏目补充遗漏信息。通过三种途径的搜索、筛选与核对最终获得长三角城市群27个城市(根据2019年中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》确定)2011—2019年环境治理考察、会议、宣言、计划、协议等有效合作信息363条。

本文根据事件性质将合作事件划分为纵向合作和横向合作。有研究表明,高层政府通过协调参与地方合作活动来施加纵向影响[28]。因此我们认为对于一项城市间合作,如果上级领导(如中央或生态环境部官员、省长等)参与了协商,就应该认为它是一项权威介入的纵向合作安排;而如果协商过程中没有上级政府参与,也就是说地方政府发挥自主性进行主动沟通或自发组织的成分更大,那么该事项就被划分为横向府际协作。在对合作事件进行分类编码后,最终得到87条纵向合作信息和276条横向合作信息。

2.2 研究方法在全面收集环境合作数据后,先将所有的合作事件根据相关特征进行分类编码,提取特征指标,包括合作时间、合作参与城市、参与主体的行政级别、合作工具类型等,后构建模型对合作网络的数量特征和强度特征进行衡量。

2.2.1 合作数量模型

|

(1) |

式中,Ti, j表示城市i与城市j的环境治理合作数量;r为城市i与城市j共同参与某一府际环境合作事件m的关系赋值;n为城市群所有环境合作事件总数。若城市i与城市j共同参与了m,则记r值为1,否则为0,汇总所有城市间的合作联系即可得到府际环境合作数量网络。

2.2.2 合作强度模型合作主体的权威性和合作工具约束力的叠加效应能够真实地反映合作事项的有效程度即强度[29],因此从参与合作的地方政府行政等级和合作的制度化水平两方面来度量府际合作强度。

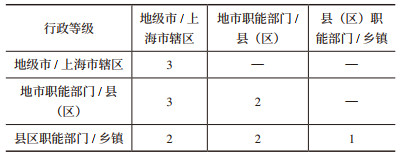

在合作主体方面,一般认为合作的可信度一定程度上是合作主体权威性的体现。由于我国政府机构采取层级划分制度,政府的行政等级越高,权威性越强、合作影响力越大、合作有效性越强,强度得分也就越高[25]。基于这一基本原则并结合长三角地区行政区划的实际情况,采用李克特量表法构建了府际合作主体行政等级打分表,如表 2所示。需要说明的是,由于上海市是省级行政单位,故将上海市辖区与地级市作相同行政等级处理,这与该地区府际联系的现实情况相符。

| 表 2 府际合作主体行政等级打分表 |

在合作工具类型方面,城市间缔结契约的正式程度越高,法律效力就越强,其付诸实践的可能性就越高。如前所述,按照协作类型将长三角城市群的环境治理合作划分为8个等级,并认为它们存在考察<论坛<会议<宣言<备忘录<计划(规划、指导意见)<框架协议<合作协议的强度递进关系,参照相关研究赋予其从1到7不等的分值(表 3)[26]。需要说明的是,由于论坛与会议同属集体商讨行为,具有相似性但会议更加官方,故分别赋予二者1.5和2的分值,考察交流的合作成本和约束性更低,赋值为1。

| 表 3 府际合作类型约束性等级打分表 |

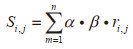

根据表 2和表 3可以对府际环境协作事件的主体行政等级和工具类型约束力进行量化处理,将合作主体行政等级的得分记为α,合作工具类型得分记为β,与公式(1)中的ri, j相乘后逐项加总即可得到城市i与城市j历年的合作强度Si, j,计算方式为:

|

(2) |

最后汇总所有两两城市间的强度关系即可得到府际环境合作强度网络。

3 实证结果分析为了实现对环境合作治理网络的演化分析,按照时间结点顺序,对2011—2013年、2014—2016年、2017—2019年长三角城市群27个城市间的合作关系进行分阶段汇总,并根据合作路径差异得到整体性和结构性数量关系网络,最后利用合作强度模型分析了长三角城市群横纵向合作强度网络的空间联系特征。

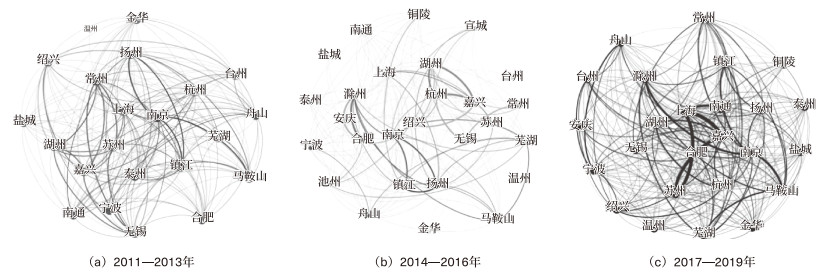

3.1 合作数量网络特征分析 3.1.1 整体性网络特征:“青奥会”效应与政策驱动为了全面了解长三角城市群的环境合作联结状况,将城市间的合作矩阵数据导入Gephi软件,得到长三角城市群环境治理合作三个阶段的可视化网络图谱,如图 1所示。图中的每个节点代表一个城市主体,节点越大则代表该城市的“连接点”越多,即与更多的城市建立了环境合作关系;图中连线的粗细则表示两两城市之间合作联系的紧密程度,连接线越粗则表明行动主体之间的环境治理合作越频繁。

|

图 1 长三角城市群环境治理府际合作演化网络 |

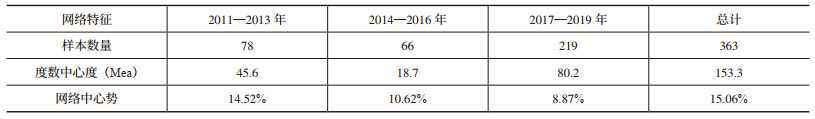

由于平均度数中心度可以反映政策网络中主体的嵌入程度以及协调活动的整体水平[30],在网络图谱的基础上,利用Ucinet软件对长三角城市群三个阶段和总体合作网络的平均度数中心度和度数中心势进行测算,结果如表 4所示。本文中的平均度数中心度被定义为平均每个城市与其他城市相连的点数之和,即环境治理合作数之和,度数越大则该城市群在环保协作领域的活跃程度越高。度数中心势则是衡量网络中的合作关系向少数几个城市聚集的程度。

| 表 4 长三角城市群环境治理府际合作整体性数量网络特征 |

结合图 1与表 4,可以观察到长三角城市群的环境合作呈现出分阶段特征。2011—2013年,长三角环境治理合作较为紧密,度数中心度的平均值为45.6,即平均每个行动主体在3年中与其余城市建立了45.6项合作关系,其中南京、扬州、马鞍山、镇江、泰州等南京都市圈内部城市之间的合作联系高于均值。对合作资料进行详细审查后发现一个可能的解释是,由于2014年南京召开“青奥会”,为了保证空气质量,赛事前夕南京与邻近7市开展了紧密的环境合作,共同治理大气污染。而除此之外,嘉兴、南通、湖州等上海周边城市的环境合作联系也较为密切。而2014— 2016年,城市群环境合作的样本数量为66,合作网络的度数中心度均值下滑至18.7,图 1(b)中的连接线也变得稀疏,城市群府际环境合作网络的整体活跃性降低,受赛事影响而进行的环境合作并没有得到持续推进。2016年6月,国家发展改革委正式发布了《长江三角洲城市群发展规划》,生态环保共治作为其中的重要内容受到城市群的重视,2018年长三角一体化更是上升为国家战略,由此这一阶段长三角的环境合作迎来了新的高潮,合作数量激增,合作网络的度数中心度猛增至80.2,各城市之间的环境治理联系变得更加密集,相互之间的依赖程度更高。因此可以认为,现阶段长三角城市群的环境合作网络已经推进了多主体环境协作关系进一步稳定发展,但区域协作治理具有“运动式”的特征,常态化的环境治理机制构建仍是努力的方向之一。

另外,可以观察到,长三角城市群环境合作网络的中心势在三个阶段内呈现稳定下降之势。这表明随着地方政府在环保领域合作实践的不断发展,少数几个核心城市在环境合作网络的地位趋于下降,越来越多的城市主体参与到环境治理的共同合作中,去中心化趋势明显。在第一个发展阶段,受特殊事件的推动,一些次中心城市以核心城市为中心进行环境联治,而随着合作的深入开展,区域环境治理的参与成员逐渐广泛化,整个合作网络呈现出更强的包容性与流动性。

3.1.2 结构性网络特征:纵向政策指导下的集体行动与横向小范围自主协作嵌合(1)网络结构特征分析。在对合作事件进行分类编码后,形成长三角城市群府际环境合作的结构性合作网络,相关特征如表 5所示。

| 表 5 长三角城市群环境治理府际合作结构性数量网络特征 |

从表 5的度数中心度指标可以看出,横纵向城市群环境合作的发展趋势同整体性合作网络基本相同,在2014—2016年经历协作低潮后迎来合作高峰期。合作数量方面,在三个时间阶段内长三角横向环境合作的样本数量始终高于纵向府际合作,可见在区域环境问题上,长三角城市群拥有较强的自主合作意识和合作的积极性,达成了较多的横向府际环境协议。然而比较两种合作网络的度数中心度指标可以发现,与横向合作相比,纵向合作有更多的节点数,即有更多的城市主体参与建立了合作关系。这表明在府际环境治理问题上,行政等级干预下的合作往往涉及更大范围的行动主体,而横向合作的参与主体选择则具有局限性。

这一结果可以基于菲洛克的制度性集体行动(ICA)框架进行解释,参与成员更多的集体协议会面临更高的交易成本,单个或几个核心城市往往无力承担或无意愿承担,集体行动困境由此而生。而如果在加入权威力量干预的情况下,强制性的权力一方面会承担部分的协调和监督职责,减少交易成本;另一方面在权威力量的约束下,参与成员出于晋升的需求违背契约的可能性会大大降低,交易风险随之下降,为区域合作提供了更加完善的信任和保障机制[31]。在这两方面机制的共同作用下行政力量干预形成集体环境协作成为可能。然而在横向协作方面,在合作历史和地缘政治等因素的影响下,参与者更倾向于与相对固定的行动主体建立亲密伙伴关系,以降低合作的风险性,这样一来城市间的合作联结有限,难以在总体上突破地域局限形成信息交流更加完全、要素流动更加通畅的自组织网络。通过上述分析可以认为长三角城市群的环境治理合作形成了纵向指导下的集体行动与横向小范围协作相互嵌合的合作机制,这一点可以在城市个体层面进一步进行确认。

(2)城市个体中心度分析。对结构性合作网络的整体特征进行分析后,有必要从微观层面考察城市个体在环境协作网络中的地位与功能。“中心性”指标是社会网络分析中最主要的方法,本文对2011—2019年三个中心性指标进行测度后排序,结果如表 6所示。

| 表 6 长三角城市群环境合作数量网络城市中心度 |

点度中心度衡量了行动者在网络中的中心性程度,度数越高,个体在网络中的连接点越多,社会影响力越强。嘉兴市是同时嵌入在上海城市群、杭州都市圈和浙东经济区中的重要节点城市,特殊的地理位置和战略地位使其与众多城市建立了合作联系,不论是自主合作路径还是垂直干预下的合作路径,嘉兴市的中心度都比较高。上海、南京分别作为长三角城市群的绝对核心城市和省会城市,拥有显著的资源优势,合作主动性强,中心地位高。不同的是由于上海是直辖市,行政等级更高,对高层政府干预指导环境协作的需求性相对其他城市更低,因此在纵向合作中的中心地位没有在横向合作中高。

接近中心度衡量了行动者与其他行动者的接近程度,数值越大,该节点越不是中心位置。由表 6可以看到纵向府际合作中的接近中心度普遍高于横向自主性合作,表明在等级权威的参与下长三角地方政府间建立了更多的直接联系,传递资源的效率更高,印证了前文所述的纵向合作的规模性。从个体角度来说湖州市在横向合作中的接近中心度最高,作为“绿水青山就是金山银山”理念的发源地,湖州市在生态文明建设上的显著成就吸引了长三角城市群内部的大量考察与学习,与较多城市建立了友好的交流合作关系,因此在自主合作中有较高的影响力。在纵向合作中,上海、南京凭借资源优势也与其他城市建立了便捷的直接联系,马鞍山、滁州等城市是连接江苏省和安徽省的重要节点,合作效率高。而铜陵、宣城、安庆等城市在建立沟通、积累社会资本等方面水平较低。

中间中心度考察了网络行动者充当合作媒介和对信息等资源的控制能力。由于横向合作的参与主体偏少,两两城市间的最短合作路径较纵向合作更长,因此中间中心度更高。湖州和上海在横向合作路径上的中间中心性最高,媒介作用较强。值得注意的是宁波作为计划单列城市,其中间中心度并不高,说明其与长三角其他城市的沟通范围有限,充当媒介的作用不强。

总的来看,上海、南京、嘉兴、湖州等城市或由于绝对的经济政治优势,或由于特殊的地理位置和环境建设经验,在长三角城市群协作网络多项指标中占据重要地位。长三角地区的另外两个省会城市,杭州市和合肥市则更多地处于中游位置,辐射带动能力有待加强。此外可以观察到,浙江省的金华、台州、温州,江苏省的盐城、泰州,安徽省的池州、安庆、铜陵、宣城等城市受地理位置的限制,在协作网络中的中心性偏低,更多地充当参与、配合的角色。由此我们认为,长三角城市群的环境协作形成了“核心—边缘”的阶段式梯层分布结构,边缘地区在长三角的区域环境治理工作中的融入程度有限,与其他城市的联防联治工作还有待进一步强化。

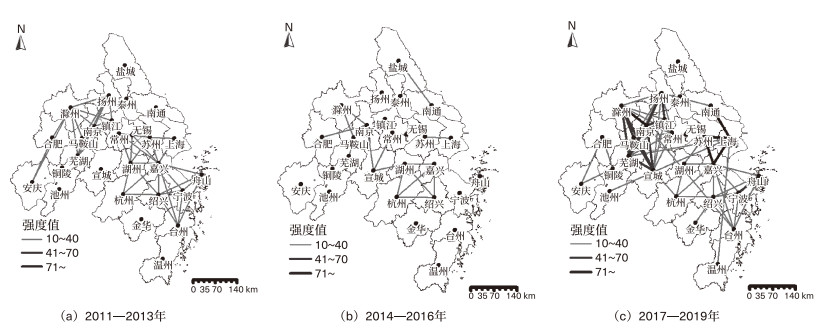

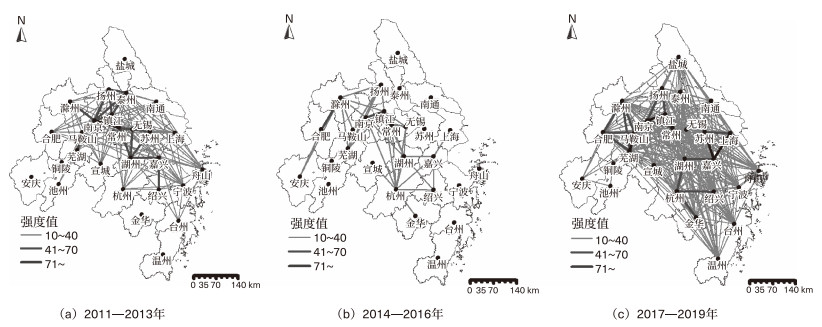

3.2 合作强度网络特征分析根据公式(2)得到城市间府际环境合作强度矩阵后,运用Arcgis10.2软件得到长三角城市群横纵向环境合作强度网络的空间结构演化图,如图 2、图 3所示。需要说明的是,为了能更清晰明了地展示强度网络的空间层次结构,仅保留根据自然断点法划分的强度值在10以上的府际联系,这样可以使网络层次结构更加突出,网络形态分析更加客观准确。

|

图 2 长三角城市群环境治理横向府际合作强度网络 |

|

图 3 长三角城市群环境治理纵向府际合作强度网络 |

由图 2和图 3可以看出,长三角城市群的府际环境协作在横向和纵向的不同结构上具有显著的强度差异。首先是横向网络在整体上表现出了更低的强度偏好,区域环境治理整体约束性不强,而纵向协作网络的高强度联结则更加普遍。表明在长三角城市群的自发性环境协作中,政府主体进行会议、考察等非正式性的合作居多,约束力强的正式协议签订数量少,相互之间更倾向于建立自由灵活的合作关系。而纵向合作中高层权威介入,帮助地方政府签订正式契约,建立起高强度、高制约性的合作联系,通过强制力量使地方政府持续加大协作力度,促进生态环境的区域化整体化治理。可见在长三角的地方协作中,科层制的权威介入是地方政府环境治理集体行动得以深入发展的重要推进力量。其次在合作范围上,可以观察到相较于纵向强度网络,横向强度网络的参与主体偏少,城市之间网络联系密度较低,都市圈与都市圈之间的合作联系也更加疏松,而纵向合作在近几年已经形成了复杂的强度网络形态。除使都市圈之间的联系更加紧密外,纵向行政力量的加入使原本在自主协作中处于边缘地位的城市(如台州、温州、金华、铜陵、池州等)得以在一定程度上融入长三角区域更广阔的协作网络构建中,协助长三角地区建立更加普遍的环境约束。

在横向合作中,各都市圈内部的城市之间具有更多的合作历史和更高的信任度,合作风险性低,采用自由灵活的非正式机制可以更加准确地反映城市个体的需求和偏好[32],因此合作强度较低。而在纵向合作中,与合作成员的扩大化相伴随的是协作风险的增加,以权威为基础的正式契约可以帮助建立合作的保障机制,从而增强协作的有效性,合作强度较高。因此在长三角的区域环境治理中,正式与非正式的合作机制相互补充,权威约束推进了协作网络的复杂形态发展,加快主体协作向理想状态演进。

3.2.2 双核驱动结构:南京、上海两大合作重心区域综合图 2、图 3,横向强度网络和纵向强度网络的发展趋势大致相同,均经历了合作初启、“赛”后低迷和合作发展进入高潮期三个阶段,同时显示了类似的强度重心区域。在2011—2013年,南京都市圈(南京、镇江、扬州、常州、马鞍山、芜湖等城市)环境协作强度较高,形成了以南京为核心的协作重心区域。而随着沪浙毗邻地区一体化发展示范区和长三角一体化发展示范区的相继提出,作为江浙沪两省一市交界带——谓“长三角之心”的上海—苏州—嘉兴三市之间合作强度不断加强,形成了长三角区域合作的另一个强度重心。

在2017—2019年,上海城市群和南京城市群的合作强度明显高于其他地区,在数据上,强度合作网络中点度中心度排名前五的城市也均来自上海城市群和南京城市群(嘉兴、上海、南京、镇江、苏州),由此,长三角城市群环境协作双核驱动的网络形态基本形成。但同时也应注意到,南京都市圈、上海都市圈辐射带动能力有限,要想实现更大范围内的环境治理协作,需要培植更多的协作驱动点,提高更多城市的环境治理参与意愿和参与能力,进一步发挥杭州都市圈、宁波都市圈等的辐射作用,从区域整体上增强环境协作力度,深入推进环境协作治理。

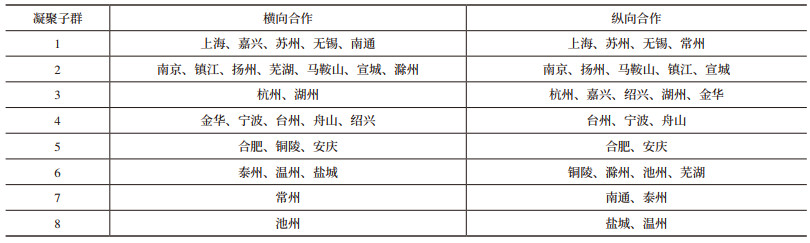

3.2.3 凝聚子群分析:基于城市群“圈子”的环境治理合作协作网络的凝聚子群分析可以帮助我们了解长三角城市群府际环境协作中内在的“子结构”。本文利用UCINET软件中的Concor算法对其内部团体进行聚类分析,结果如表 7所示。

| 表 7 长三角城市群府际协作强度网络凝聚子群分析 |

可以看到不论是横向合作还是纵向合作,长三角城市群环境治理协作网络都基本形成了以都市圈为基本单位的子群结构:一是以上海为核心连接苏州、无锡等城市的凝聚子群;二是南京、镇江、扬州、马鞍山、宣城等组成的南京都市圈凝聚子群;三是以杭州为中心的凝聚子群;四是宁波都市圈;五是合肥都市圈。除其余处于边缘位置的部分子群外,各凝聚子群的成员架构基本上与都市圈规划相符,但各城市群在横纵向合作路径上的合作团体规模却略有差异,如上海和南京都市圈在横纵向合作路径上均形成了相对较大的子群规模,而杭州都市圈在横向自主合作结构上的凝聚子群规模较小且比较分散。也就是说杭州都市圈的多边集体协作多在上级政府的参与下进行,自主性集体行动相对较少,需进一步扩大自主合作的凝聚范围,培植更多的协作团体,推动广泛参与的区域性环境治理协作深入开展。

4 结论与展望本文基于“结构—特征”的二维视角分析了差异化结构下的长三角城市群府际环境合作的数量网络和强度网络。数量网络反映了城市间合作关系的互动频率,而强度网络则以约束性为标准在数量基础上对府际联系进行了强度赋值,反映了合作关系的强弱程度,强度越高代表合作承载的信息量或资源越多。如果说,数量网络是对城市间合作联系频繁程度的考察,那强度网络就是对这种联系的约束性或效力的客观描述,这种划分可以帮助我们更加真实地了解府际合作这种特殊网络联系的实际力度。结合横纵向的合作路径差异本文对长三角城市群府际合作网络进行了多维探析,主要研究结论与展望如下。

4.1 结论(1)现阶段长三角城市群的环境合作网络形成了更加复杂的结构,表现出去中心化趋势。首先,长三角城市群环境协作历史悠久,经过长期的磨合,现阶段长三角城市群环境治理的参与主体不断增多,环境合作联系不断增多,整体意义上的区域环境府际协作网络表现出活跃性特征。但仍具有“运动式”特征,常态化的环境治理机制仍需进一步强化。其次,长三角环境治理合作表现出去中心化趋势。随着城市主体环境治理参与度的提高,越来越多的城市建立起了相对紧密的联系,而不是完全依赖于少数核心城市发挥组织协调作用,这种更加普遍化的沟通交流有利于增强城市之间的信任,进一步形成社会资本。

(2)区域环境治理在总体上形成了权威力量参与下的集体行动与小范围自主协作相互嵌合的合作机制;在个体微观层面形成了“核心—边缘”的阶梯式分布结构,城市的参与度与空间地理具有高度耦合的特点。在总体层面,纵向合作往往涉及更多的合作主体,一定程度上说明在现阶段的长三角一体化进程中,行政力量的参与是促进多成员环境集体协作的重要“强心剂”,缓解了合作规模扩大带来的高交易成本和高协作风险。在微观层面,上海、南京、嘉兴、湖州等城市处于长三角环境合作网络的势能高地,而台州、温州、盐城、池州等城市受地理位置等因素影响环境参与度有限。随着城市间公共事务关联性加强和扁平化治理趋势,需要进一步增强各地方政府的环境协作的积极性与治理能力,突破行政区域的限制,推进横向自主协作网络制度化发展。

(3)权威约束下的纵向环境治理网络有更高的合作强度。在上级政府的参与下,纵向合作形成了更紧密的强度关系网络,同时表现出了更强的环境治理约束力,多参与主体的复杂环境合作机制逐渐建立。而地方政府间的自主性环境协作则显示了更低的强度偏好,合作形式更加灵活自由。在区域一体化的发展趋势下,如何在正式机制与非正式合作机制之间取得平衡,增强横向合作中合作工具的张力作用,使之既能灵活适应各种场景需要,又能规范约束协作主体的治理行为,综合利用协作手段有效发挥环境治理的规模效应,仍需进行进一步探究。

(4)区域环境治理形成了基于城市群“圈子”的合作,上海都市圈和南京都市圈是两大合作重心区域。作为一个大规模城市集群,长三角城市群内部包含如上海都市圈、南京都市圈、合肥都市圈、杭州都市圈、宁波都市圈等多个都市群体,各都市圈相互错杂,区域环境治理协作网络基本都形成了以都市圈为基本单位的凝聚子群结构。然而各城市群的强度联结呈现出不均衡性,不论是横向合作还是纵向合作,上海都市圈和南京都市圈都是两个强度中心区域,其他都市圈的环境协作联系需进一步加强。除此之外,加强都市圈之间的环境治理融合与对接,如杭州都市圈和宁波都市圈之间的协作治理分工,是长三角地区实现环境共保共治的另一重要课题。

4.2 展望第一,协作网络特征的形成机理分析。本文虽然尝试从制度性集体行动等理论视角初步解读长三角协作网络结构的形成逻辑,但缺乏基于理论与现实的双重逻辑对协作网络的内在成因进行深度机理分析。因此下一步研究将就横纵向府际协作网络的结构性差异和演变特征进行进一步机理归因与理论构建,找出其内在的作用机制,加深理论认知。

第二,协作网络的环境影响探究。本文虽然从合作结构和网络类型两个方面对长三角城市群的府际协作网络进行了相关特征分析,但并未对网络特征的环境影响,即什么样的合作可以取得更好的环境治理效果进行探究,未来可以进一步开展协作网络与环境治理结果的相关性分析。

第三,不同城市群的比较研究。本文以长三角城市群的府际环境案例作为研究样本,但不同城市群的环境协作可能具有不同的网络特征,如京津冀城市群可能更具权威色彩,核心城市的引领作用更强,珠三角城市群的自主协作程度可能更高。今后的研究中可以对不同城市群的协作网络特征进行对比分析,可能会有更多的发现。

| [1] |

SCOTT T. Does collaboration make any difference?Linking collaborative governance to environmental outcomes[J]. Journal of policy analysis and management, 2015, 34(3): 537-566. DOI:10.1002/pam.21836 |

| [2] |

YOUM J, FEIOCK R C. Interlocal collaboration and local climate protection[J]. Local government studies, 2019, 45(6): 777-802. DOI:10.1080/03003930.2019.1615464 |

| [3] |

周凌一. 纵向干预何以推动地方协作治理?——以长三角区域环境协作治理为例[J]. 公共行政评论, 2020, 13(4): 90-107, 207-208. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2020.04.006 |

| [4] |

锁利铭. 跨省域城市群环境协作治理的行为与结构——基于"京津冀"与"长三角"的比较研究[J]. 学海, 2017(4): 60-67. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2017.04.008 |

| [5] |

锁利铭, 阚艳秋, 李雪. 制度性集体行动、领域差异与府际协作治理[J]. 公共管理与政策评论, 2020, 9(4): 3-14. DOI:10.3969/j.issn.2095-4026.2020.04.001 |

| [6] |

王佃利, 王玉龙, 苟晓曼. 区域公共物品视角下的城市群合作治理机制研究[J]. 中国行政管理, 2015(9): 6-12. |

| [7] |

WANG Y, ZHAO Y H. Is collaborative governance effective for air pollution prevention?A case study on the Yangtze river delta region of China[J]. Journal of environmental management, 2021, 292: 112709. DOI:10.1016/j.jenvman.2021.112709 |

| [8] |

HARTLEY K. Environmental resilience and intergovernmental collaboration in the Pearl River Delta[J]. International journal of water resources development, 2018, 34(4): 525-546. DOI:10.1080/07900627.2017.1382334 |

| [9] |

LIU Y, WU J N, YI H T, et al. Under what conditions do governments collaborate?A qualitative comparative analysis of air pollution control in China[J]. Public management review, 2021, 23(11): 1664-1682. DOI:10.1080/14719037.2021.1879915 |

| [10] |

郭钰. 跨区域生态环境合作治理中利益整合机制研究[J]. 生态经济, 2019, 35(12): 159-164. |

| [11] |

AMBLARD L. Collective action for water quality management in agriculture: the case of drinking water source protection in France[J]. Global environmental change, 2019, 58: 101970. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2019.101970 |

| [12] |

田玉麒, 陈果. 跨域生态环境协同治理: 何以可能与何以可为[J]. 上海行政学院学报, 2020, 21(2): 95-102. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2020.02.010 |

| [13] |

FEIOCKRC. The institutional collective action framework[J]. Policy studies journal, 2013, 41(3): 397-425. DOI:10.1111/psj.12023 |

| [14] |

阎波, 武龙, 陈斌, 等. 大气污染何以治理?——基于政策执行网络分析的跨案例比较研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(7): 82-92. |

| [15] |

SCHOLZ J T, BERARDO R, KILE B. Do networks solve collective action problems?Credibility, search, and collaboration[J]. The journal of politics, 2008, 70(2): 393-406. DOI:10.1017/S0022381608080389 |

| [16] |

锁利铭, 马捷, 陈斌. 区域环境治理中的双边合作与多边协调——基于2003-2015年泛珠三角协议的分析[J]. 复旦公共行政评论, 2017(1): 149-172. |

| [17] |

马捷, 锁利铭. 城市间环境治理合作: 行动、网络及其演变——基于长三角30个城市的府际协议数据分析[J]. 中国行政管理, 2019(9): 41-49. |

| [18] |

孙涛, 温雪梅. 府际关系视角下的区域环境治理——基于京津冀地区大气治理政策文本的量化分析[J]. 城市发展研究, 2017, 24(12): 45-53. |

| [19] |

CUI C, YI H T. What drives the performance of collaboration networks: a qualitative comparative analysis of local water governance in China[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(6): 1819. |

| [20] |

FEIOCK R C. Rational choice and regional governance[J]. Journal of urban affairs, 2007, 29(1): 47-63. |

| [21] |

ALLERS M A, DE GREEF J A. Intermunicipal cooperation, public spending and service levels[J]. Local government studies, 2018, 44(1): 127-150. |

| [22] |

KAMAL M M, AMIRI H, MOGHADAM V, et al. Institutional analysis of top-down regulatory: evidence from Iran local governance[J]. Water policy, 2021, 23(4): 930-945. |

| [23] |

林民望. 环境协作治理行动何以改进环境绩效: 分析框架与研究议程[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(5): 96-105. |

| [24] |

王雁红. 德国地方政府跨域合作的经验及对中国的启示[J]. 国外社会科学, 2019(2): 82-88. |

| [25] |

DU H B, GUO Y Q, LIN Z G, et al. Effects of the joint prevention and control of atmospheric pollution policy on air pollutants-A quantitative analysis of Chinese policy texts[J]. Journal of environmental management, 2021, 300: 113721. |

| [26] |

李洄旭, 王贤文, 刘兰剑. 府际合作有助于提升区域环境治理绩效吗?——基于结构差异视角的分析[J]. 经济体制改革, 2022(2): 18-25. |

| [27] |

XING H, XING P Y. To intervene or not: strategic choices of the central government in China's sub-national hydropolitics[J]. Water international, 2021, 46(5): 652-670. |

| [28] |

ZHOU L Y, DAI Y X. Within the shadow of hierarchy: the role of hierarchical interventions in environmental collaborative governance[J]. Governance, 2023, 36(1): 187-208. |

| [29] |

ZHAO X G, MENG X, ZHOU Y, et al. Policy inducement effect in energy efficiency: an empirical analysis of China[J]. Energy, 2020, 211: 118726. |

| [30] |

YI H T. Network structure and governance performance: what makes a difference?[J]. Public administration review, 2018, 78(2): 195-205. |

| [31] |

王路昊, 林海龙, 锁利铭. 城市群合作治理中的多重嵌入性问题及其影响——以苏南国家自主创新示范区为例[J]. 城市问题, 2020(1): 4-11. |

| [32] |

锁利铭, 陈斌. 地方政府合作中的意愿分配: 概念、逻辑与测量——以泛珠三角为例[J]. 学术研究, 2021(4): 58-67. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15