2. 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司, 河北邯郸 056001

2. Peric (Handan) Special Gases Co. Ltd., Handan 056001, China

随着经济全球化和地区分工专业化不断增强,高新技术企业在空间分布上形成了相互依赖、相互联结的共聚现象,显著集中于北京、上海、广东、江苏以及浙江等经济发达地区。根据《 2021年中国火炬统计年鉴》,2020年全国高新技术企业数量达26.99万个,同比增长23.50%,实现营业收入52.08万亿元,同比增长15.50%,实现工业总产值36.71万亿元,同比增长13.26%,高新技术企业共聚俨然成为经济高质量发展的新引擎。事实上,长期以来,环境污染与经济增长通常表现为此消彼长的态势,而由于环境的公共品属性和环境污染的负外部性,环境问题的有效解决需借助环境规制手段[1]。同时,高新技术企业具有知识技术密集高、资源消耗低的绿色发展特征[2],这就引申出一些问题,高新技术企业共聚发展能否既促进经济增长又减少环境污染?能否“一箭双雕”还是须“齐头并进”才能协调环境保护与经济增长的平衡发展?这些问题的研究对于各地区因地制宜、科学地规划高新技术企业布局以及因势利导推进低碳经济高质量发展具有重要的理论价值和实际应用价值。

从理论上看,环境规制和高新技术企业共聚是协调环境污染和经济增长的两个重要抓手,也是国家深入推进低碳创新发展战略的两条“不错的赛道”。一方面,根据企业社会责任理论[3],环境规制所遵循的成本效应和创新补偿效应给高新技术企业发展带来了显著成本压力或经济激励,推动企业绿色技术创新,在一定程度上直接影响高新技术企业共聚。同时,环境规制也可通过FDI、产业结构以及区位选择等传导机制间接影响高新技术企业共聚。另一方面,根据产业区位理论[4],优化高新技术企业共聚结构,可促使清洁技术研发和能源效率提高等正外部性效应产生,有利于环境规制效果发挥。而共聚区内高新技术企业的“扎堆集聚”虽会增强资源消耗和环境污染等负外部性效应的产生,但也会在一定程度上倒逼环境规制增强。也就是说,环境规制与高新技术企业共聚存在耦合关系,但环境规制与高新技术企业共聚这两个不同赛道孰因孰果?进一步,随着政策不断发展,环境规制政策工具日益丰富,环境规制因政策工具及执行方式的不一致,可分为命令控制型、市场激励型和公众参与型。不同类型的环境规制分别体现了不同的环境保护倾向及目的,且在政策执行时也存在显著差异[5],这也可能导致不同类型环境规制与高新技术企业共聚之间的耦合关系存有差异,若仅从总体层面笼统地讨论环境规制与高新技术企业共聚之间的关系,很可能是一个无法达成共识的问题。那么,异质性环境规制与高新技术企业共聚间耦合关系存在何种差异?如何合理运用这种差异性才能更好推动经济社会和生态环境的绿色可持续发展?

鉴于此,本文以国内2011—2019年31个省(自治区、直辖市)的异质性环境规制与高新技术企业共聚省域面板数据为研究样本,创新性地借鉴多空间收敛交叉映射模型这一因果识别方法,有效识别两者之间的交互因果关系,以期为实现以创新引领的经济与生态深度融合的经济高质量发展提供理论借鉴。

1 文献综述环境规制的目的是纠正环境污染负外部性,对企业等微观经济主体采取相应规制措施,以实现环境绩效的改善[6]。而高新技术企业共聚既是高新技术企业与资源、地域等条件协同成长为创新生态系统的变化过程,也是一定地域空间高新技术企业有机结合的状态或结果的反映[7]。高新技术企业共聚促进了资源要素流动,但同时也会产生危害环境的副产品。部分学者从产业升级[8]、产业结构转型[9]、技术创新[10]等角度探讨了环境规制对高新技术企业共聚的影响,基本逻辑是:其一,环境规制的“威慑”效应可减少环境有价值投资的不确定性,促使当地企业污染项目“关停并转”以及企业间共用环境治理设施、分摊规制成本等环保规模效应的产生,进而促进了高新技术企业共聚[11, 12];其二,环境规制是驱动区域产业结构调整的新动力,可促进高新技术企业的共聚结构演化并形成多元化的集群竞争格局[11],促进共聚规模效应的产生;其三,环境规制通过确定资源不足以及技术改进的潜在方向,提高企业的研发与投资倾向,刺激企业创新并增强企业的位置黏性,促进企业间协作创新效应,进而促进共聚水平提升[13]。但也有学者认为环境规制会使共聚程度降低,主要是因为严格的环境规制通过影响企业的区位选择、终止企业某些新建污染项目以及征收排污费等环境规制成本增加使得企业有可能退出当地市场,从而共聚程度降低[14]。

对于高新技术企业共聚对环境规制的影响,已有研究主要从“集聚规模效应”和“集聚技术效应”两方面进行论证。首先,高新技术企业共聚作为集聚的一种形式,集聚规模效应的存在会促使共聚区规模扩张、能源大量投入[15],使得工业废气、废水、废渣等污染排放量增多,并产生区域资源短缺、土地占用、大气污染、水污染等环境问题[16]。而环境污染的加剧会促使当地政府加强环境规制的力度、严格环保准入政策,用以约束或改变企业的行为,确保环境质量得以改善。其次,高新技术企业共聚更有利于技术溢出、知识溢出以及竞争效应的发挥[15],一方面通过提高资源配置效率以及能源利用率[15, 17],倒逼企业技术改进以及环保技术发展[18],提升环境规制水平;另一方面通过带动区域经济增长,促进产业结构升级,进而促进政府环境污染治理投入增加以及环境规制水平提升[19]。但遗憾的是,这些研究都仅对单向影响机制进行了分析,未能很好地解释环境规制与企业共聚之间的交互因果关系,导致学者们对环境规制与高新技术企业共聚之间的影响并未达成一致的共识。

为了验证两者之间是否存在交互因果关系,目前,学术界较多采用基于模型驱动的Granger因果检验方法,然而,Granger因果检验方法仅适用于识别线性系统中具有强耦合且可分离变量之间的因果关系,尽管目前学者们也将Granger因果检验方法拓展至非线性系统,但当拓展至非线性系统时需用VAR模型过滤掉线性部分,这在一定程度上将不可避免地遗漏系统重要信息,存在扭曲或误判原始变量间的因果关系等问题[20, 21]。而环境规制与高新技术企业共聚作为经济社会系统中的变量并非存在简单的线性关系[22-24],且随着研究样本范围的不断扩大两者之间的耦合程度会随之降低,因此基于模型驱动的Granger因果检验方法难以识别两者之间的因果关系。而Sugihara等[25]提出的基于数据驱动的收敛交叉映射方法(Convergent Cross Mapping,CCM)可以较好地识别社会现象中的复杂偶然交互关系,为有效识别非线性系统中弱耦合变量之间的因果关系提供了更加科学的研究方法,尤其是双向和逆向因果关系的检验[26],当前已得到广泛应用。

综上可知,高新技术企业共聚无疑为环境规制提供了绿色技术支撑,而后者也为前者提供了环保技术市场需求,但目前两者之间影响机制的验证缺乏统一定论,可能是由于缺乏因果推断的逻辑缺陷。鉴于此,本文拟采用CCM进行检验,但因高新技术企业共聚和环境规制测度可获取的多为短时间序列年度数据,故借鉴Clark等[27]的研究成果,采用多空间CCM方法进行研究。相较于CCM方法,多空间CCM方法较适用于识别在空间上具有高度重复性的非线性系统中短时间序列变量间的因果关系。因此,本文采用多空间CCM来识别环境规制与高新技术企业共聚之间的因果关系。相对于既有文献,由于影响机制的复杂性和数据的可得性,直接且针对性的定量分析较为缺乏。因此,在已有研究基础上,本文可能在以下方面做出贡献:第一,基于微观数据,利用python结合百度API平台获取区域高新技术企业共聚的微观数据,同时,将环境规制与高新技术企业共聚纳入统一分析框架,实证检验环境规制与高新技术企业共聚之间的交互因果关系,可以较好地捕捉两者之间的微观作用机理;第二,基于区域高新技术企业共聚视角,创新性采用多空间CCM方法研究异质性环境规制与高新技术企业共聚之间的耦合关系,开拓了高新技术企业共聚与异质性环境规制之间关系的刻画,有助于厘清环境规制与高新技术企业共聚之间影响机制的研究,弥补了已有研究仅对单向机制的检验结果;第三,基于异质性环境规制视角,考虑不同环境规制工具实施效果的差异性,分析异质性环境规制影响下高新技术企业共聚活动过程中溢出效应变化的差别性,有助于为各级政府部门将高新技术企业共聚作为抓手因地制宜制定环境规制措施,实现环境规制和高新技术企业共聚不同赛道协同发展提供科学依据,也有助于了解不同环境规制政策的实施力度以及改进方向。

本文其余部分的安排如下:第三部分是研究方法、指标构建及数据来源,主要是对多空间CCM方法的基本原理和核心算法以及异质性环境规制和高新技术企业共聚测度方法的阐述;第四部分是实证结果及分析,主要采用多空间CCM方法验证不同类型环境规制与高新技术企业共聚间的因果关系,并对该因果关系进行深入分析;第五部分是研究结论及政策启示。

2 研究方法、指标构建及数据来源 2.1 多空间CCM方法 2.1.1 基本原理若两个时间序列变量X和Y呈动态耦合关系,则根据拓扑学性质,它们在e维上共享吸引子流形M。进一步,基于吸引子流形利用变量X和Y的滞后坐标重建影子流形Mx和My,若变量X和Y属于同一个动力系统,那么影子流形Mx、My和吸引子流形M微分同胚;且若My附近的点能够精准识别Mx附近的点,则可判断变量X是变量Y的原因;反之亦然。换句话说,CCM方法指出在非线性动力系统中,响应过程一定包含触发过程的全部信息,但触发过程并不是响应过程的唯一预测因素,从而选择观察响应过程可以辨析其因果关系。即若变量X是变量Y的原因,那么变量Y的历史记录就能够有效地预测变量X的状态。

2.1.2 核心算法多空间CCM核心算法主要采用Dewdrop回归和CCM相结合,首先运用空间复制技术,对相同数量、相同长度的两个短时间序列簇X和Y,按一定顺序拼接成两个较长的多空间时间序列X和Y后,计算其CCM相关系数,其次,运用Bootstrap方法对短时间序列的拼接顺序随机置换,重复迭代CCM相关系数,计算CCM相关系数的显著性。进而根据CCM相关系数的显著性确定相关系数ρ是否显著大于零以及是否会随着时间序列长度L不断增加并收敛于一个峰值。若收敛于一个峰值,说明X和Y具有因果关系,反之亦然。更多有关多空间CCM详细算法可参考文献[27, 28]。

2.2 指标构建借鉴Clark等研究结果,本文选取了2011—2019年31个省(区、市)、高新技术企业共聚和环境规制指标,具体指标测度方法如下:

2.2.1 高新技术企业共聚高新技术企业共聚是指高新技术企业为获取共聚结构中最大正外部性所形成的集结构优化和集群化于一体的产业共聚生态系统,强调的是共聚结构中的企业从共聚过程中获得溢出效应的多少[29]。同时,区域间资源、政策、经济等方面的差异性,使得经济活动在空间分布上不均衡,进而深化了区域间高新技术企业共聚的互动关系。而这一互动关系主要依赖于各区域高新技术企业共聚优势和共聚效应的差异性,即各区域高新技术企业吸引其他区域高新技术企业聚集的程度——“被共聚”指数,以及各区域高新技术企业向其他区域转移聚集的意愿——“向共聚”指数。也就是说,“被共聚”指数是指其他区域向本区域产生方向共聚的可能概率,表明该区域对其他区域高新技术企业共聚分布产生的虹吸效应强度,用BC表示。而“向共聚”指数是指本区域向其他区域产生方向共聚的可能概率,表明该区域对其他区域高新技术企业共聚分布的辐射效应强度,用XC表示。

对于高新技术企业共聚指标,主要借鉴Billings等[30]提出的基于机器学习Wasserstein距离算法的行业共聚指数测度,从被共聚、向共聚以及共聚水平三个维度测度区域间高新技术企业共聚指数,具体测度思路如下:第一步,计算区域j和区域k的高新技术企业空间分布相似性,即Wasserstein距离,记为Wj, k;第二步,构建原假设:区域j高新技术企业分布既定情况下,区域j和k的高新技术企业空间分布不存在相似性;第三步,运用蒙特卡洛模拟方法构建反事实样本,从地区k中抽取和地区j数量相等的模拟区域集

环境规制是以环境保护为目的、个体或组织为对象、有形制度或无形意识为存在形式的一种约束性力量。目前,学界关于环境规制与产业集聚之间关系研究多从单一类型的环境规制出发,如“三废”排放量[31]、环境污染程度[32]以及环境保护相关词频在政府报告中所占比重[33]进行测度,但单一类型的测度不足以展现地区整体环境规制水平,故本文参考张江雪等[34]研究结果,从命令控制型、市场激励型和公众参与型三种环境规制类型测度环境规制水平。而这三种环境规制类型因约束力强弱、机制完善度等方面的差异性,其与高新技术企业“被共聚”和“向共聚”间的耦合关系也存在差异。具体表现为:

(1)命令控制型环境规制。命令控制型环境规制作为对破坏环境的企业及个人等经济主体进行的强制约束,其效果发挥主要依赖于“威慑”效应,通过优化区域资源配置,确定技术改进潜在方向,促进企业或污染项目“关停并转”,刺激企业创新以及增强企业位置黏性,从而影响区域的高新技术企业的“被共聚”和“向共聚”水平。同时,共聚区资源消耗以及环境污染等问题的产生,又亟须运用命令控制型环境规制来改善共聚区内的资源环境等问题。进一步,命令控制型环境规制的行政处罚并非只针对企业,而是针对所有对环境造成污染的经济主体,其效果发挥依赖于其行政处罚力度。故本文借鉴何兴邦[35]的测度方式,选取环境行政处罚案件数占人口比重来衡量命令控制型环境规制,用EER表示。

(2)市场激励型环境规制。市场激励型环境规制作为行政工具的有效补充和完善,给予企业和政府一定的自主空间,在一定程度上将借助市场力量影响高新技术企业“被共聚”和“向共聚”水平发展。而随着高新技术企业共聚效应的产生,将驱动高新技术企业共聚结构调整及产业结构升级,加速市场机制中新技术运用和新型运营管理模式出现,完善区域的市场激励型环境规制。进一步,因高新技术企业知识密集等特性的存在,而当前市场主要依赖于税收这一市场化工具节约资源和保护环境。同理,借鉴何兴邦[35]测度方式,选取资源税占GDP比率来衡量市场激励型环境规制,用MER表示。

(3)公众参与型环境规制。公众参与型环境规制目前虽处于发展起步阶段,但随着公众环保意识的增强,其发挥效力也逐渐显著化。同时,高新技术企业“被共聚”和“向共聚”程度加深,影响着区域经济发展和人们收入水平,使得公众参与型环境规制的发展更加完善。而人大、政协环境提案数作为公众参与环保监督的重要渠道,一定程度上反映了公众参与环保的意愿强度。因此,借鉴吴磊等[36]测度方式,选取人大、政协环境提案数来衡量公众参与型环境规制,用AER表示。

2.3 数据来源本文环境规制数据主要来源于2012—2020年《中国环境年鉴》以及EPS全球统计数据分析平台,而高新技术企业名单主要来源于高新技术企业工作认定网、各省(区、市)的科学技术厅(委、局)官网中2011—2019年高新技术企业拟认定名单、拟更名名单以及异地搬迁名单。企业的微观地理空间信息则基于所获取的高新技术企业名单,利用python通过百度API平台根据企业名称进行经纬度解码来获取企业的经纬度坐标,实现企业的批量地理定位。若是无法根据企业名称获取该企业的经纬度坐标,则根据该企业所出现的年份和名称通过企查查网站获取企业的详细地址,然后利用python通过百度API进行经纬度解码以获取企业的经纬度坐标。

3 实证结果及分析数据特征是多空间收敛交叉映射方法应用的先决条件,因此,在使用多空间CCM方法之前,首先需检验异质性环境规制与高新技术企业共聚的非线性特征与弱耦合特征。

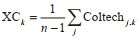

3.1 异质性环境规制与高新技术企业共聚数据特征关于异质性环境规制与高新技术企业共聚的非线性特征,通过滚动窗口相关系数[37]计算可知,高新技术企业“被共聚”和“向共聚”指数与命令控制型、市场激励型以及公众参与型环境规制之间的相关系数均明显呈现出时有时无、时正时负的不稳定相关状态,而相关系数的不稳定动态变化正是非线性动力系统的重要特征[26],这也说明了高新技术企业共聚与异质性环境规制之间存在非线性关系,如图 1所示。其中,图 1主要报告了北京、湖北、重庆及吉林四个不同地区的高新技术企业共聚与异质性环境规制之间的相关系数。因其他区域情况类似,鉴于篇幅所限,此处省略。

|

图 1 异质性环境规制与高新技术企业共聚的非线性特征 |

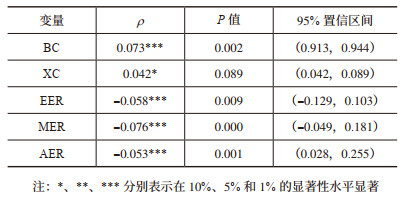

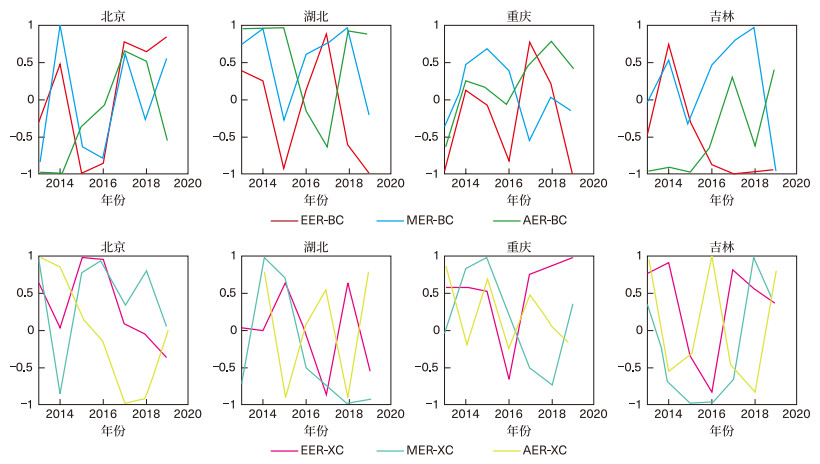

而关于两者之间的弱耦合特征,可进一步通过计算两者之间的Pearson相关系数进行判断,如图 2所示。图 2显示两者之间相关系数均在0.3左右,说明高新技术企业共聚与异质性环境规制之间存在明显的弱耦合特征[27]。

|

图 2 异质性环境规制与高新技术企业共聚的弱耦合特征 |

在上述数据特征检验基础上,本部分将采用多空间CCM方法对异质性环境规制与高新技术企业共聚之间的因果关系进行识别,其参数确定以及检验过程包括以下三个步骤。

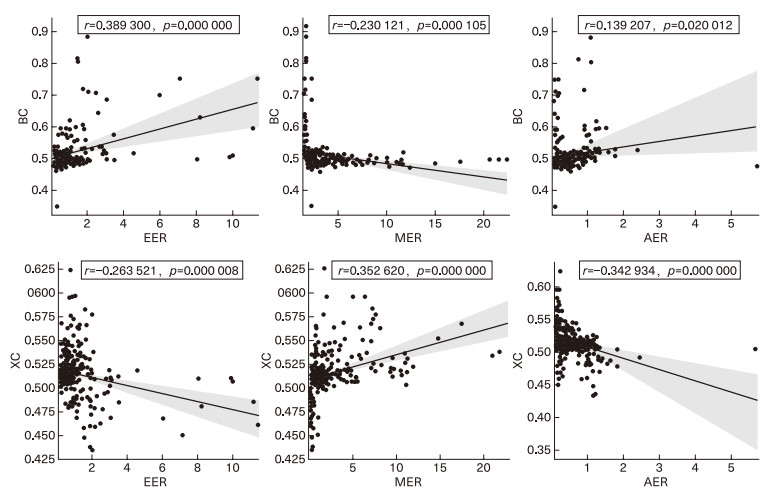

3.2.1 确定滞后期τ和最佳嵌入维度e关于滞后期τ,据信息理论,滞后期越大,影子流形生成过程将遗漏更多信息,而滞后期越小所得交叉映射分辨率越高,检验结果精确度也越高[38],故本文滞后期τ选择最小值1。而关于最优嵌入维度e,通常采用交叉验证方法测度不同嵌入维度下单变量预测能力,并从中选择单变量预测能力最大的嵌入维度作为最佳嵌入维度。此处需注意的是,由于本文采用多空间CCM方法中的时间序列数据由多个短时间序列拼接而成,故影子流形的最大值需小于每个短时间序列的观测值个数[27],否则时间滞后将跨越多个短时间序列。而本文的时间序列数据均由9个观测值的短时间序列拼接而成,则需保证e≤ 8。同时,各变量最佳嵌入维度的选择过程如图 3所示。

|

图 3 嵌入维度 |

多空间CCM适用于识别弱耦合、非随机的非线性系统中变量间的交互关系,而若系统为非完全随机的非线性系统,则用特定时期的历史数据预测未来数据时,预测步长越长,其预测误差越大[27]。因此,测试各变量是否来源于同一动力系统以及是否受随机噪声影响较大以至无法识别变量间交互关系至关重要,此处采用单纯形投影技术[27]检验异质性环境规制和高新技术企业共聚的非线性和噪声,其检验结果见表 1和表 2。

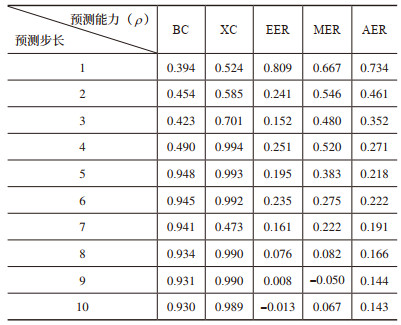

| 表 1 预测能力与预测步长 |

| 表 2 预测步长与预测值回归拟合指标 |

由表 1和表 2可知,命令控制型、市场激励型以及公众参与型环境规制的预测步长和预测值系数均小于零,且预测值系数均显著,表明异质性环境规制的预测精度随着步长的增加而下降。而高新技术企业共聚指数的“被共聚”和“向共聚”指数的预测系数虽为正,但随着预测步长的增加,当预测步长分别增加至90和60时,其预测系数也为负,说明高新技术企业的“被共聚”和“向共聚”指数的预测精度也随着步长的增加而下降。上述结果表明,随着预测步长的增加,异质性环境规制与高新技术企业共聚指标系统是非完全随机的非线性系统。

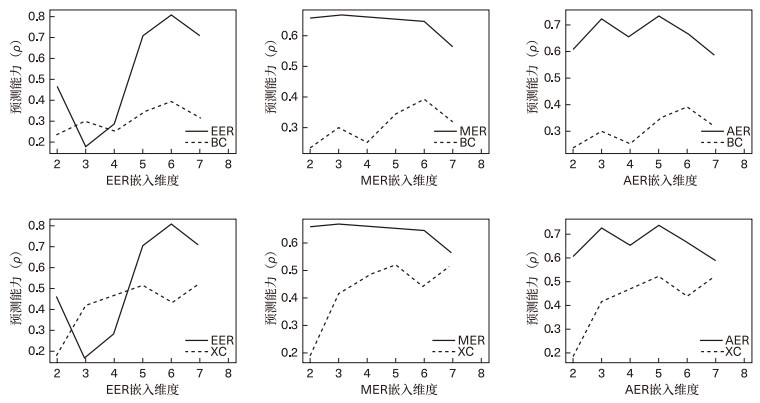

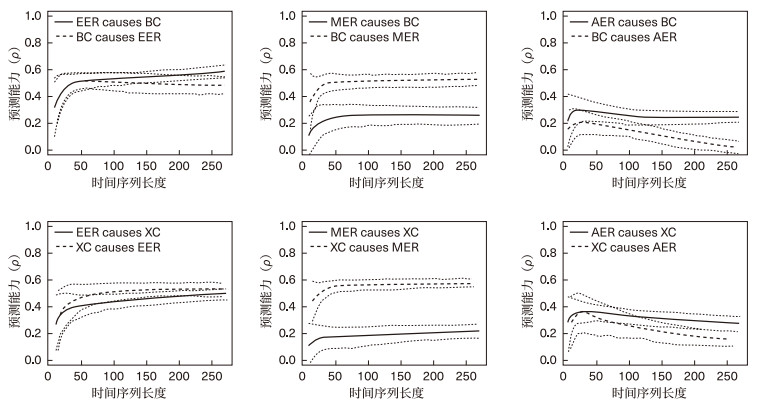

3.2.3 识别变量之间的因果关系基于上述参数的确定以及异质性环境规制和高新技术企业共聚非线性和随机噪声的检验,运用多空间CCM方法识别变量间的交互因果关系时,还需观察交叉映射的预测能力是否会随着时间序列长度L的增加而逐渐收敛于某一峰值,且在时间序列长度L最大时,其对应的预测能力可衡量异质性环境规制和高新技术企业共聚交互关系的强度[39]。具体检验结果如图 4所示。

|

图 4 多空间CCM因果检验结果 |

图 4报告了异质性环境规制与高新技术企业共聚之间的因果检验结果,由图 4可以看出,命令控制型环境规制与高新技术企业共聚之间双向CCM相关系数均处于较高水平,且都随着时间序列长度的增加呈现明显的收敛态势。同时,市场激励型环境规制与高新技术企业共聚之间双向CCM相关系数也均收敛于某一峰值,但高新技术企业共聚对市场激励型环境规制的影响强度略低于市场激励型环境规制对高新技术企业共聚的影响。而公众参与型环境规制与高新技术企业共聚之间的双向CCM相关系数均处于较低水平,且CCM曲线呈现下降趋势,说明公众参与型环境规制与高新技术企业共聚对彼此的预测能力均处于较低水平。为进一步检验不同类型环境规制与高新技术企业共聚之间是否存在因果关系,接下来对CCM相关系数进行显著性检验,其检验结果见表 3。

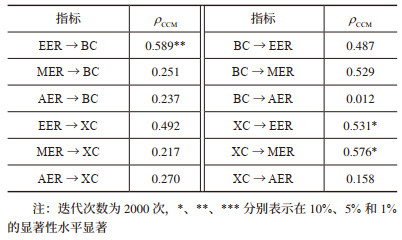

| 表 3 CCM相关系数及显著性检验 |

表 3报告了异质性环境规制与高新技术企业共聚间存在交互因果关系各不相同,具体表现为:

(1)命令控制型环境规制与高新技术企业共聚之间存在显著双向因果关系。由表 3可知,EER对BC的CCM相关系数通过了5% 的显著性水平检验,而反过来BC对EER的CCM相关系数不显著,说明仅存在命令控制型环境规制对“被共聚”的单向因果关系,表明命令控制型环境规制的强约束力可有效带动共聚区内企业间的“关联效应”并增强了该区域高新技术企业共聚的虹吸效应,从而提升了高新技术企业“被共聚”水平;同时,XC对EER的CCM相关系数通过了10% 的显著性水平检验,而EER对XC的CCM相关系数并不显著,说明仅存在“向共聚”对命令控制型环境规制的单向因果关系,在一定程度上表明高新技术企业“向共聚”水平的提升,可增强共聚区域间“辐射效应”以及学习效应,推动该区域内命令控制型环境规制效果增强。进一步,对比两者CCM相关系数可知,命令控制型环境规制对“被共聚”的影响强度略高于“向共聚”对命令控制型环境规制的影响,即高新技术企业可通过提升“向共聚”水平进而促进命令控制型环境规制,从而间接影响高新技术企业“被共聚”水平,实现高新技术企业共聚整体水平上升,这也表明高新技术企业共聚辐射效应的增强可推动命令控制型环境规制发展,而命令控制型环境规制的增强又将提升高新技术企业共聚虹吸效应的发生,且前者的作用效果略低于后者。综上可知,为促进经济增长和环境保护的协调联动发展,可通过实施提升高新技术企业辐射效应的发展战略加以实现。

(2)高新技术企业“向共聚”对市场激励型环境规制存在显著单向因果关系。由表 3可知,MER对BC以及BC对MER的CCM相关系数均不显著,说明两者之间不存在因果关系,即市场激励型环境规制增强与高新技术企业“被共聚”提升之间不存在耦合路径,可能是因为市场激励型环境规制给予企业灵活性和自主空间,而环境保护和企业发展之间易产生“拥挤效应”,故无法有效提升高新技术企业共聚的虹吸效应。而长久形成的高新技术企业“被共聚”水平易使区域内企业活力不足处于疲软状态,不足以推动市场激励型环境规制效果发挥。而XC对MER的CCM相关系数通过了10% 的显著性检验,但反过来,MER对XC的CCM相关系数并不显著,故仅存在高新技术企业“向共聚”对市场激励型环境规制的单向因果关系,表明高新技术企业“向共聚”水平的提升,将增强区域“学习倾向”的主动性并刺激区域企业创新黏性,倒逼市场机制中管理及运营模式完善,进而促进命令控制型环境规制效果发挥。因此,为更好发挥市场激励型环境规制的鞭策和激励效果,可通过提升高新技术企业“向共聚”水平,充分发挥区域间“带动效应”以及“学习效应”,实现经济与环境良性循环发展。

(3)公众参与型环境规制与高新技术企业共聚之间不存在因果关系。由表 3可知,AER与BC以及XC之间的双向CCM相关系数均不显著,说明公众参与型环境规制与高新技术企业共聚之间不存在因果关系,即公众参与型环境规制与高新技术企业共聚之间不存在任何耦合关系。究其原因,可能是因为公众参与环境规制仍处于发展阶段,公众环保意识薄弱以及环保参与机制不足,故难以推动高新技术企业共聚溢出效应的形成。同时,高新技术企业共聚水平提升,将提高区域经济发展水平和环保技术发展,但不能有效推动公众环保行为发生。也就是说,公众参与型环境规制程度加深不会促进高新技术企业共聚水平的提升,同理,高新技术企业共聚水平提升也不会促进公众参与型环境规制,这与实际情况相符,进一步说明了本文研究方法的适用性。

3.2.4 进一步分析(1)异质性环境规制对高新技术企业决策存有差异。其中,命令控制型环境规制的实施具备强制约束力,减少了企业自主选择空间,促使企业污染项目“关停并转”、企业环保技术发展以及企业间“抱团”分担规制成本,有效刺激高新技术企业共聚格局优化,从而提升了高新技术企业的“被共聚”水平;同时,高新技术企业“向共聚”水平的提升,推动了共聚区大规模扩张,加剧了共聚区内资源以及环境压力,亟需命令控制型环境规制这一强约束力工具缓解。而市场激励型环境规制作为行政工具的有效补充,给予了企业高度灵活性以及自主空间,但企业自身发展与环境保护行为可能存在冲突,故命令控制型环境规制效力的发挥存在一定不确定性;此外,公众参与型环境规制不具强制约束力,政府和企业均拥有自愿选择权且具较大可选择空间,难以影响微观企业决策行为,因此公众参与型环境规制对高新技术企业共聚影响不显著。

(2)异质性环境规制使共聚区内企业发展环境存有差异。其中,命令控制型环境规制的“威慑效应”为共聚区营造了“去污存清”的政策环境,一方面将确定技术改进潜在方向、刺激企业技术创新并增强企业位置黏性,增强高新技术企业共聚的虹吸效应,另一方面,基于高新技术企业共聚辐射效应的存在,共聚区规模扩张、资源与环境问题压力增大,又将倒逼共聚区内政策环境严格化;而市场激励型环境规制营造了“谁污染,谁治理”的市场环境,当高新技术企业“向共聚”程度加深,加速了共聚区协同创新环境及多元化集群格局形成,提升了高新技术企业管理效率、技术效率以及资源配置效率,倒逼市场机制中新技术运用和新型运营管理模式发展,有利于市场激励型环境规制效果发挥;此外,公众参与型环境规制营造了“全民参与”的社会环境,其执行强度取决于公众环保意识及相应环保举报机制,但目前公众环保参与意识仍处于发展阶段,对高新技术企业共聚影响不显著。

(3)异质性环境规制对共聚区溢出效应的影响存有差异。其中,命令控制型环境规制具有强制约束力,不仅可打破高新技术企业共聚发展壁垒,有效推动高新技术企业共聚虹吸效应,还可纠偏高新技术企业共聚的环境负外部性;而市场激励型环境规制依赖于市场的自我调节,无法有效刺激共聚区结构优化调整、增强高新技术企业共聚的虹吸效应,但当高新技术企业共聚辐射效应增强时,可促进市场中企业技术、知识以及竞争效应溢出,推动市场激励型环境规制发展;此外,公众参与型环境规制依赖于经济、意识和行为三者间的转化,使高新技术企业共聚的溢出效应更具随机性,故两者之间不存在因果关系。

4 研究结论及政策启示随着“双碳”目标的提出,合理的环境规制措施和高新技术企业共聚成为促进环境友好发展和经济高质量增长的关键抓手。目前,已有研究关于环境规制措施制定和高新技术企业共聚发展两条不同赛道的交互作用机制研究较少,而准确识别环境规制与高新技术企业共聚的因果关系是合理推进环境污染治理和经济高质量发展的重要前提。本文主要通过异质性环境规制与高新技术企业共聚之间的弱耦合、非线性特征,利用多空间CCM方法有效识别了异质性环境规制与高新技术企业共聚之间的交互因果关系。本文的研究结果表明:命令控制型环境规制与高新技术企业共聚之间存在相互影响,因此,可通过强化两者之间的协同作用较好地平衡两者发展。而高新技术企业“向共聚”仅对市场激励型环境规制存有单向影响,适宜采用“一箭双雕”的治理捷径实现环境规制与高新技术企业共聚协同发展。进一步,虽然公众参与型环境规制与高新技术企业共聚之间不存在为彼此负责的关系,但两者之间也难以实现彻底脱钩,对此,应采用“齐头并进”的治理策略实现环境规制与高新技术企业共聚共同发展,最终通过适宜的治理策略,实现低碳视域下经济高质量发展。本文的研究发现不同类型环境规制工具对高新技术企业共聚活动产生了不一致的结果,验证了异质性环境规制与高新技术企业共聚作用发生的不同传导路径。同时,进一步佐证了不同环境规制工具触发的“遵循成本效应”和“创新补偿效应”的异质性,这对于政策制定者重新审视本地区现行环境治理与经济发展政策的合理性具有重要的现实意义,同时也为研究中国情境下环境规制与经济高质量发展之间关系提供了有力证据。

(1)强化异质性环境规制政策效果,深化与高新技术企业共聚的关联。一方面,根据不同类型环境规制工具约束力、效用等方面的特点以及与高新技术企业共聚因果关系的异质性,制定合理且具有针对性的环境规制措施,最大化实现不同类型环境规制的政策效果;另一方面,充分发挥命令控制型环境规制的促进作用,重视市场激励型以及公众参与型环境规制的完善发展,深化市场机制改革,加强企业及公众的环保行为参与度,建立异质性环境规制与高新技术企业共聚间的深度有效联系。

(2)制定多元化高新技术企业共聚发展政策,优化异质性环境规制政策实施效果。一方面,根据各区域高新技术企业共聚辐射效应和虹吸效应的差异性,多措并举、因地制宜地制定差异化高新技术企业引进及共聚结构调整等措施,避免“一刀切”;另一方面,充分考虑高新技术企业共聚与异质性环境规制间的耦合关系,制定科学合理的政策评估工具并完善相关环境规制措施的制定和执行过程,避免因环境规制措施的“用力过猛”或“用力不当”导致企业过度集聚或具有发展潜力的企业“关停并转”。

(3)强化高新技术企业共聚的溢出效应,深化两者的协作联动机制。一方面,充分考虑各区域高新技术企业共聚空间溢出效应的差异性,增强各类型环境规制与高新技术企业共聚溢出效应的协同作用机制,实现高新技术企业共聚和环境规制措施的良性互动;另一方面,实现环境规制措施与高新技术企业共聚发展政策工具的相互融合,充分调动环境规制和高新技术企业共聚各类政策工具的协同配合和乘数效应,深化政策工具的协作联动机制,实现经济增长和环境保护的协同发展。

| [1] |

范丹, 孙晓婷. 环境规制、绿色技术创新与绿色经济增长[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(6): 105-115. |

| [2] |

袁海红, 张华, 曾洪勇. 产业集聚的测度及其动态变化——基于北京企业微观数据的研究[J]. 中国工业经济, 2014(9): 38-50. |

| [3] |

潘翻番, 徐建华, 薛澜. 自愿型环境规制: 研究进展及未来展望[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(1): 74-82. |

| [4] |

牟丽, 吴声功. 生产分割、新经济地理与产业区位: 理论模型和经验证据[J]. 世界经济研究, 2012(1): 9-13. |

| [5] |

李树, 陈刚. 环境管制与生产率增长——以APPCL2000的修订为例[J]. 经济研究, 2013, 48(1): 17-31. |

| [6] |

赵敏. 环境规制的经济学理论根源探究[J]. 经济问题探索, 2013(4): 152-155. |

| [7] |

胡绪华, 陈默, 罗雨森, 等. 制造业与生产性服务业耦合协调、空间共聚与绿色创新效应研究[J]. 统计与信息论坛, 2021, 36(7): 97-112. |

| [8] |

屈小娥. 异质型环境规制影响雾霾污染的双重效应[J]. 当代经济科学, 2018, 40(6): 26-37. |

| [9] |

徐成龙, 庄贵阳. 环境规制下中国工业空间结构的动态演化及驱动因素[J]. 中国科技论坛, 2019(3): 53-60. |

| [10] |

熊欢欢, 邓文涛. 环境规制、产业集聚与能源效率关系的实证分析[J]. 统计与决策, 2017(21): 117-121. |

| [11] |

PENG H, SHEN N, YING H Q, et al. Can environmental regulation directly promote green innovation behavior?——Based on situation of industrial agglomeration[J]. Journal of cleaner production, 2021, 314: 128044. |

| [12] |

沈悦, 任一鑫. 环境规制、省际产业转移对污染迁移的空间溢出效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(2): 52-60. |

| [13] |

郑江淮, 高彦彦, 胡小文. 企业"扎堆"、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析[J]. 经济研究, 2008(5): 33-46. |

| [14] |

LIU J, CHENG Z H, ZHANG H M. Does industrial agglomeration promote the increase of energy efficiency in China?[J]. Journal of cleaner production, 2017, 164: 30-37. |

| [15] |

原毅军, 谢荣辉. 产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系[J]. 科学学研究, 2015, 33(9): 1340-1347. |

| [16] |

WANG J S, YE X Y, WEI Y D. Effects of agglomeration, environmental regulations, and technology on pollutant emissions in China: integrating spatial, social, and economic network analyses[J]. Sustainability, 2019, 11(2): 363. |

| [17] |

朱东波, 李红. 中国产业集聚的环境效应及其作用机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(12): 62-70. |

| [18] |

LI X, LAI X D, ZHANG F C. Research on green innovation effect of industrial agglomeration from perspective of environmental regulation: evidence in China[J]. Journal of cleaner production, 2021, 288: 125583. |

| [19] |

王晓硕, 宇超逸. 空间集聚对中国工业污染排放强度的影响[J]. 中国环境科学, 2017, 37(4): 1562-1570. |

| [20] |

HIEMSTRA C, JONES J D. Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation[J]. The journal of finance, 1994, 49(5): 1639-1664. |

| [21] |

庞皓, 陈述云. 格兰杰因果检验的有效性及其应用[J]. 统计研究, 1999(11): 42-46. |

| [22] |

郑晓舟, 卢山冰. 环境规制对产业结构转型影响的统计检验——以十大城市群为例[J]. 统计与决策, 2021, 37(18): 59-63. |

| [23] |

樊兰. 环境规制、外商直接投资与工业集聚——基于省际动态面板数据的实证研究[J]. 产经评论, 2018, 9(1): 26-39. |

| [24] |

郝寿义, 张永恒. 环境规制对经济集聚的影响研究——基于新经济地理学视角[J]. 软科学, 2016, 30(4): 27-30. |

| [25] |

SUGIHARA G, MAY R, YE H, et al. Detecting causality in complex ecosystems[J]. Science, 2012, 338(6106): 496-500. |

| [26] |

SLIVA A, REILLY S N, CASSTEVENS R, et al. Tools for validating causal and predictive claims in social science models[J]. Procediamanufacturing, 2015, 3: 3925-3932. |

| [27] |

CLARK A T, YE H, ISBELL F, et al. Spatial convergent cross mapping to detect causal relationships from short time series[J]. Ecology, 2015, 96(5): 1174-1181. |

| [28] |

刘华军, 雷名雨. 交通拥堵与雾霾污染的因果关系——基于收敛交叉映射技术的经验研究[J]. 统计研究, 2019, 36(10): 43-57. |

| [29] |

陈露, 刘修岩, 叶信岳, 等. 城市群视角下的产业共聚与产业空间治理: 机器学习算法的测度[J]. 中国工业经济, 2020(5): 99-117. |

| [30] |

BILLINGS S B, JOHNSON E B. Agglomeration within an urban area[J]. Journal of urban economics, 2016, 91: 13-25. |

| [31] |

徐建中, 王曼曼. 绿色技术创新、环境规制与能源强度——基于中国制造业的实证分析[J]. 科学学研究, 2018, 36(4): 744-753. |

| [32] |

COLE M A, ELLIOTT R J R. Do environmental regulations influence trade patterns?Testing old and new trade theories[J]. World economy, 2003, 26(8): 1163-1186. |

| [33] |

张建鹏, 陈诗一. 金融发展、环境规制与经济绿色转型[J]. 财经研究, 2021, 47(11): 78-93. |

| [34] |

张江雪, 蔡宁, 杨陈. 环境规制对中国工业绿色增长指数的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(1): 24-31. |

| [35] |

何兴邦. 异质型环境规制与中国经济增长质量——行政命令与市场手段孰优孰劣?[J]. 商业研究, 2020(9): 82-91. |

| [36] |

吴磊, 贾晓燕, 吴超, 等. 异质型环境规制对中国绿色全要素生产率的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(10): 82-92. |

| [37] |

刘华军, 王耀辉, 雷名雨, 等. 中美大气污染的空间交互影响——来自国家和城市层面PM2.5的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(3): 100-105. |

| [38] |

KANTZ H, SCHREIBER T. Nonlinear Time Series Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

|

| [39] |

VANNES E H, SCHEFFER M, BROVKIN V, et al. Causal feedbacks in climate change[J]. Nature climate change, 2015, 5(5): 445-448. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15