2. 天津大学建筑工程学院, 天津 300350;

3. 中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室, 北京 100101

2. School of Architectural Engineering, Tianjin University, Tianjin 300350, China;

3. Key Laboratory of Water Cycle and Related Land Surface Processes, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

绿色发展是在生态环境容量和资源承载能力约束下,以经济、社会和环境可持续发展为目标的发展模式。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划纲要)中强调“推动绿色发展、促进人与自然和谐共生”在我国现代化全局建设中的重要战略地位,提出生态系统稳定性持续增强、环境质量持续改善的要求。此外,习近平总书记指出,目前我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群将成为承载发展要素的空间形式。城市群是区域间协作、竞争等多种地区关系体现最为突出的空间单元[1],随着城市化水平的提高,多个城市群通过发达的交通网络和经济技术联系集聚成群,形成城市集群。由于其内部包含相当数量规模和不同发展阶段的城市及社会经济联系紧密的子城市圈,故在空间范围和社会经济影响方面均具有重大战略意义。未来,伴随城市集群产生的经济、环境影响将更为复杂,高污染排放、环境破坏等生态环境问题将成为制约绿色发展和趋势的决定性要素,制约绿色发展的质量和趋势[2]。因此,亟须将正确处理生态环境与绿色发展的关系作为城市集群绿色、协同发展的重点突破内容[3, 4]。

绿色发展涉及社会、经济、环境等多个系统,生态环境部在《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》中提出,加快推进应对气候变化与生态环境保护相关职能、工作和机制协同发展。目前针对区域绿色发展水平的量化研究主要通过综合指数法、模糊评价法、数据包络分析法等对区域绿色发展水平、效率进行量化测度[5, 6]。但由于评价过程依赖于大量统计数据、评价标准缺乏统一准则、评价主体存在主观性等问题,实际评价过程中仍存在多重不确定性因素。而前期评价研究多通过改进评价指标体系视角,提高对绿色发展概念表达的准确性,但针对不确定条件下绿色发展水平评价方法的研究较少。云模型是通过语言值表示定型评价概念与定量数据相互转换的模型。其通过数字特征熵揭示随机性与模糊性的关联特征,能够克服传统模糊评价中采用精确、唯一隶属函数表达模糊概念的问题,具有广泛普适性[7]。近年来,云模型及其衍生模型多用于可持续发展能力评价[8]、生态环境安全评价[9]、安全风险(危险性)评价[10]等复杂系统评价方面,用于城市群绿色发展水平评价的研究较少。

目前,关于区域绿色发展提升和生态环境保护的研究多独立展开,大部分研究主要将绿色发展扩展为绿色增长、可持续发展等概念,探究其与生态环境容量、资源环境压力的关联关系[11, 12];或基于高质量发展[13]、城镇化[14]等视角探究发展规模与生态环境的关联特征;主要技术手段包括通过构建环境库兹涅茨曲线(EKC)[15]、耦合协调度[16]、生态效率[17]等机制模型评估经济增长与生态环境耦合特征等。耦合协调度模型能够反映多要素或系统间的相互作用强度,其在多系统互动间的优势能够有效反映绿色发展与生态环境交互与协同状况,并辅助判定协调发展阶段。此外,由于不同绿色发展路径对自然资源消耗及生态环境影响也不同,因此客观评价人类活动对生态环境的影响也是探究绿色发展与生态环境关联特征的重点问题之一[18]。生态足迹是表示人类生产活动、消费对自然资源的环境影响的综合性指标,是衡量区域发展可持续性的有效工具。但传统生态足迹理论仅能够从自然生态承载力角度反映发展过程中的资源环境现状,对历史资源存量和流量消耗表征不够。为此,方恺[19]进一步引入改进的生态足迹模型(即三维生态足迹模型),通过足迹深度、广度反映人类活动占用自然资本流量及存量消耗程度。现有以长江经济带城市群为研究对象的研究,多通过将反映生态环境水平的评价指标纳入绿色发展评价体系[20]、论述生态环境演进格局及其成因并提出绿色发展提升对策[21]等方式对区域绿色发展与生态环境之间关系进行讨论分析。研究内容侧重于绿色发展水平测度(效率)与科技创新能力协同关系、水资源利用(碳排放)与地区城镇化的关联关系等,而鲜有研究关注长江经济带典型城市群绿色发展与生态足迹关联特征。此外,以上研究的空间尺度主要为城市群、省(区、市)、市等单空间尺度,城市集群作为大型、开放的复杂系统,其不仅受到其内部单个区域或城市群的影响,还会受到相邻城市群、区域之间的交织影响[22]。同时,长江经济带上中下游城市群生态环境特点不同,所面临的资源环境约束存在显著差异。因此,传统单空间尺度的研究难以用于指导长江经济带城市群尺度的绿色发展与生态足迹协同管理,亟须通过多空间尺度横纵向对比,分析区域间空间差异及成因研究对未来推进跨区域绿色发展协作具有重要参考意义。

基于此,本文在已有研究的基础上,以长江经济带三大城市群73个地级以上城市为研究对象,首先,通过绿色发展云模型和三维生态足迹模型分别量化不确定性条件下绿色发展水平与生态环境状况及其演变规律。其次,构建绿色发展与生态足迹的关联关系模型,判断二者耦合协调程度及阶段、识别城市群绿色发展水平拐点及潜在生态环境影响阈值,并以此为基础研判各城市发展类型。最后,结合各城市发展基础及未来发展需求提出适应性对策。研究有助于理解绿色发展战略对生态环境演变的影响,同时还能为促进城市群绿色发展与生态环境协调发展提供思路与理论基础。

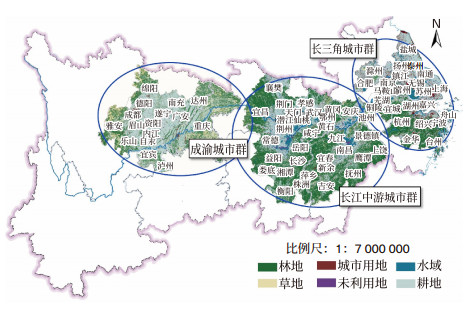

1 研究区域概况与研究方法 1.1 研究区域概况长江经济带沿线分布有长三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群三大国家级城市群,其以长江经济带约40% 的土地面积,集聚了超过60% 以上的常住人口,创造了近80% 以上的经济总量,对长江经济带经济社会发展具有决定性的支撑和影响作用。本文依据《长江三角洲城市群发展规划》《长江中游城市群发展规划》《成渝城市群发展规划》选取规划范围涉及的9省市及73个地级以上城市为研究对象(图 1),探究绿色发展与生态足迹耦合机理及其关键拐点。

|

图 1 长江经济带三大城市群空间分布 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1605的标准地图制作,底图无修改 |

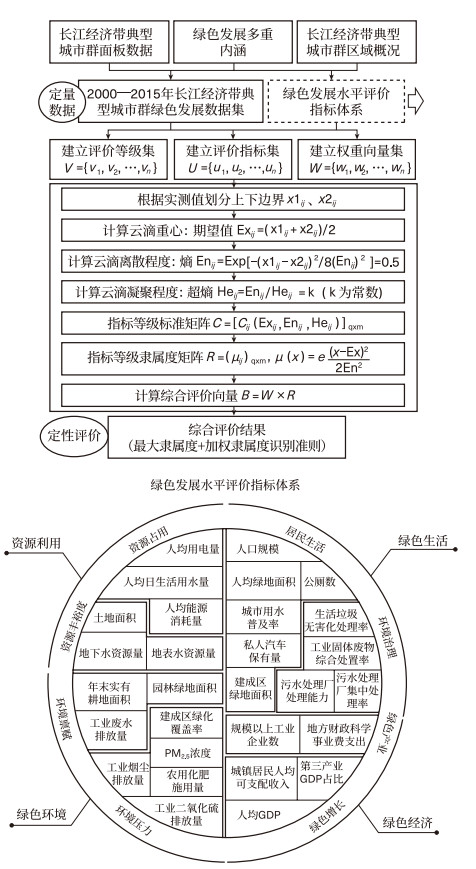

本文基于传统绿色发展指标体系及长江经济带城市群的空间和区域特征,从资源利用、绿色环境、绿色生活、绿色经济四维度出发,结合云模型理论构建了长江经济带典型城市群绿色发展云模型(图 2)。资源利用主要考虑自然资源和城市居民资源消耗等方面。绿色环境重视自然环境本底情况、城市环境绿化程度和污染排放对生态环境造成的压力。绿色生活侧重于反映居民生活质量和维持改善城市环境的基础设施的保障能力。绿色经济是从经济总量及规模、政府投资力度和产业结构等方面进行考量。在传统模糊综合评价方法的基础上,利用云模型的数字特征参数(期望Ex、熵En、超熵He)代替隶属函数,构建定量数据与定性评价(绿色发展等级:低、较低、中等、较高、高水平)的映射关系,可以解决城市群绿色发展评价过程中模糊性和随机性共存的问题。云模型工作原理参考文献[23, 24],绿色发展云模型构建过程见图 2。为了更直观地解析云模型的绿色发展评价结果,本文将综合评价中的加权隶属度识别结果作为绿色发展指数,结合绿色发展等级进一步分析。研究数据主要来源于《中国环境统计年鉴》《中国统计年鉴》和各研究省份的相关统计年鉴等。

|

图 2 绿色发展云模型框架及其评价指标体系 注:GDP为国内生产总值 |

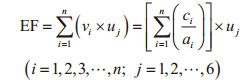

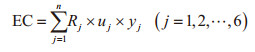

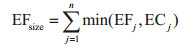

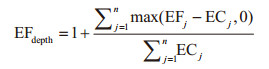

生态足迹表示满足特定人口或特定活动的资源消耗所需的生物生产性土地面积,本文采用三维生态足迹模型计算区域自然资源消耗程度,将土地类型划分为耕地、草地、林地、水域、化石燃料用地及建设用地。用生态足迹广度(EFsize)和生态足迹深度(EFdepth)表征自然资本流量的占用和自然资本存量的消耗,具体核算指标及过程源自前期研究成果[25]。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

式中,EF和EC分别表示人均生态足迹和人均生态承载力(hm2);i为消费项目类型;j指土地类型(包括耕地、草地、林地、水域、化石燃料用地及建设用地);vi指某一自然资本类别转换的土地面积(hm2);uj和yj分别为产量因子和均衡因子,其数值参照Chen等[25]关于长江经济带城市群的研究结果;ci和ai分别指第i种消费类型的人均年消费量(kg/人)和区域平均生产能力(kg/hm2);Rj为人均占有的j类生物生产性土地面积(hm2/ 人);EFj和ECj分别指第j种土地类型的人均生态足迹和人均生态承载力。

1.4 耦合协调度耦合协调度主要用于度量系统间或系统内部要素在发展过程中的交互作用强度,强调体现动态过程中要素间协调发展的程度、判定发展阶段。本文通过构建绿色发展与生态足迹耦合协调度模型分析城市群发展过程中绿色发展与生态环境间耦合协调程度及发展阶段。

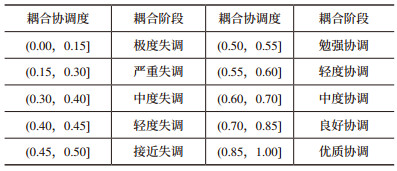

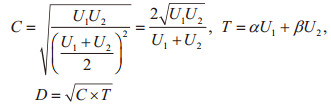

|

(6) |

式中,C表示耦合度;T表示综合评价指数;D表示耦合协调度;U1、U2分别表示绿色发展与生态足迹评价值;α和β分别表示绿色发展和生态足迹的权重,本研究认为二者同等重要,因此取α=β=1/2。耦合协调度划分标准参考窦睿音等[26]的研究,如表 1所示。

| 表 1 耦合协调度划分标准 |

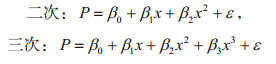

环境库兹涅茨曲线(EKC曲线)通常设定为一次、二次、三次方程等形式,曲线类型包含倒“ U”形、“ U”形、“ N”形、倒“ N”形等多种形态。本文选取生态足迹作为生态环境指标,绿色发展指数作为经济发展指标,采用三次函数式拟合二者EKC曲线关系。若回归结果显示三次项系数不显著时,选取二次多项式函数进行分析。

|

(7) |

式中,P表示生态足迹;x表示绿色发展水平;β0为截距项;β1、β2和β3分别为x的一次项、二次项和三次项的系数;ε为随机误差项。

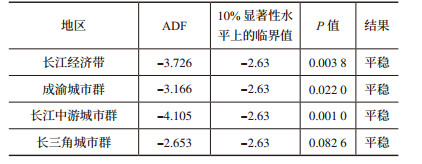

为了判断曲线回归方程的合理性,在EKC曲线拟合前需对数据进行协整检验。首先采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)单位根检验对各城市群2000—2015年绿色发展、生态足迹数据进行平稳性检验。结果显示在10% 显著水平下,各变量序列不存在单位根、均呈平稳序列(表 2)。其次,采用EG(Engle-Granger)协整检验对双变量进行协整关系检验,先通过最小二乘估计计算协整回归方程的非均衡误差,再对回归方程残差序列进行ADF检验。当回归残差序列平稳,则原始数据存在协整关系。结果显示在10% 显著水平下,各城市群回归残差是平稳序列,即绿色发展与生态足迹之间具有协整关系,可以进行EKC曲线分析(表 3)。

| 表 2 ADF单位根检验结果 |

| 表 3 残差序列ADF单位根检验结果 |

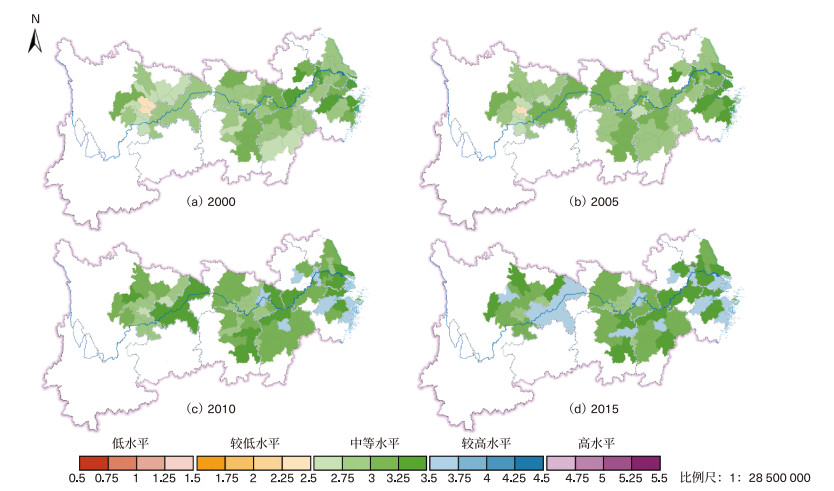

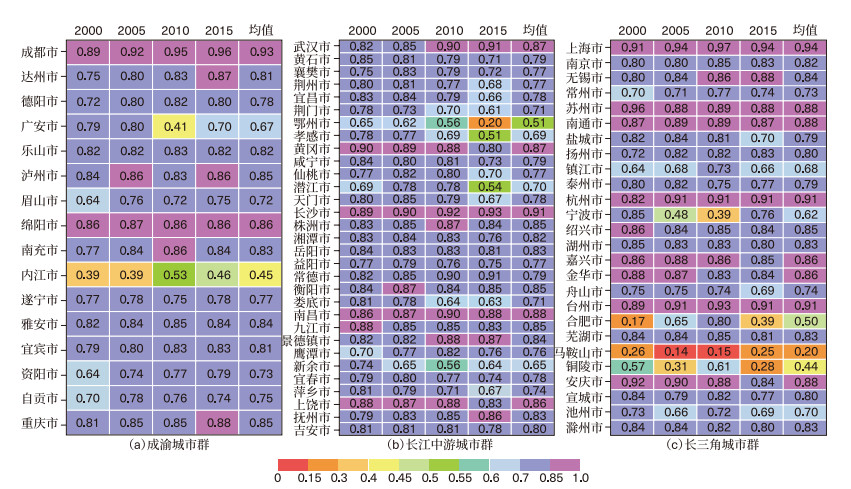

2000—2015年三大城市群绿色发展水平逐年提升(图 3),空间上整体呈现“东高西低”的空间特征。至2015年,所有城市均达到中等以上水平,约16.44% 的城市达到较高水平。其中,长三角城市群整体绿色发展本地情况相对较好,区域内空间差距较小。至2015年约有26.92% 的城市达到较高水平,绿色发展高值区主要分布于上海、南京、杭州和宁波等人口密度高、经济发展水平高的城市。中游城市群绿色发展高值区主要集中于武汉、长沙、南昌等省会城市及岳阳、株洲、九江等省会周边城市,武汉城市圈部分城市(鄂州、孝感)发展水平相对较差。成渝城市群发展速度较快(年增长率约1.074%),实现了所有城市由较低水平向中等水平的发展跨越,以成都、重庆两地为极点的双极化发展特点明显,发展水平较低地区主要集中于四川北部的广安、自贡、内江一带。

|

图 3 绿色发展水平时空分布特征 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1605的标准地图制作,底图无修改 |

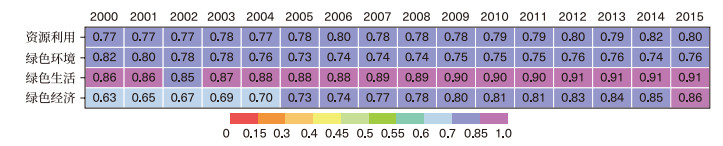

各准则层发展存在显著差异(图 4)。资源利用方面,长江经济带大部分城市达到中等以上水平。其中,资源利用高值区主要集中于直辖市、省会城市,如成都、重庆、武汉、长沙、南昌、杭州、南京、合肥等。广安、资阳由于受到成渝城市群水资源时空分布不均的影响(人口、耕地资源和经济总量占四川省80% 左右的川中地区水资源总量仅占20%),总体资源利用水平较低。中游城市群的湘潭和衡阳由于受到2007年前后出现的旱情影响,水资源丰裕度下降,导致资源利用出现负向增长。绿色环境方面,由于工业生产的排放,大气污染具有累积作用,造成生态环境压力不断增大,全域绿色环境水平较低且大部分城市呈现逐年倒退的趋势。其中成渝城市群由于较好的生态禀赋优势,绿色环境水平高于全域平均水平,雅安是全域唯一绿色环境达到较高水平的城市。这可能与其长期以来坚持发展绿色工业,严格控制相关工业污染排放(包括工业二氧化硫、工业烟尘、工业废水排放量等)有关。绿色生活方面,全域均达到高水平且仍以稳定速度向好发展。尤其是常州、南京、杭州、苏州,其绿色生活约高于全域平均水平3.22%,可能与其较好的环境治理能力及基础设施建设相关。绿色经济方面,高值区主要集中于省会城市及沿海地区城市等最具经济活力和开放程度较高的区域。其中成渝城市群两极化差异明显,成都、重庆绿色经济发展较为突出,中游城市群的武汉、南昌、长沙和长三角城市群的上海、杭州绿色经济明显领先于其他城市。

|

图 4 各评价准则层发展水平时空分布特征 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1605的标准地图制作,底图无修改 |

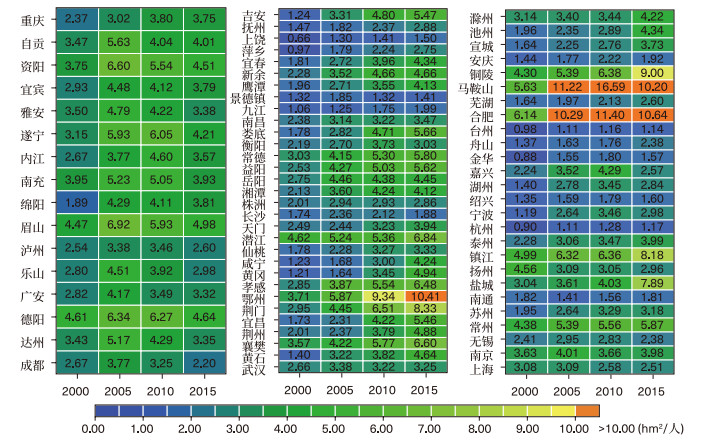

2000—2010年,长江经济带人均三维生态足迹逐年增长(图 5),由2.53 hm2增长至4.08 hm2,增幅60.9%,年增长率为5.43%。2010年后增速趋于平缓,年增长率仅为0.43%。其中长江中游城市群、长三角城市群人均三维生态足迹呈现先增长后稳定的趋势,中游城市群约在2013年后稳定于4.44 ~ 4.50 hm2,长三角城市群2010年后进入稳定期,并在2014年出现小范围下降(约0.064 hm2)。近年来成渝城市群大力推进高新技术产业发展,加强对耕地资源的利用保护和森林恢复重建工作,自然资源占用程度下降,人均三维生态足迹达到峰值5.21 hm2(2006年)后逐年下降至3.69 hm2(2015年)。市域尺度,人均三维生态足迹高值区(>5 hm2)主要集中于德阳、资阳、鄂州、荆门、潜江、襄樊、马鞍山、合肥、镇江、铜陵、常州等老牌重工业基地及资源型城市和眉山、资阳、襄樊等新兴工业化城市。其中,马鞍山和合肥人均三维生态足迹2010年分别达16.59 hm2和11.40 hm2,主要由于近年来安徽大力发展第二、三产业,占用能源和生物资源情况升高。同时,马鞍山生态足迹过高也与其作为以钢铁工业为主的典型资源开发型城市相关。同时,由于经济活动加剧了土地资源需求,区域生态承载力负担增加,各城市群人均生态承载力出现小幅度下降,其中长三角城市群降幅最大(11.81%),其次为长江中游城市群(4.62%)、成渝城市群(4.60%)。成渝城市群与长江中游城市群人均生态承载力规模相近(分别为0.34 hm2和0.35 hm2),而长三角城市群较低(约0.19 hm2),这是由于前两者具有丰富的本底自然资源,而长三角城市群人口密度较高且近年来工业化和城市化迅猛发展,加剧了环境质量恶化。空间上高值区集中于雅安、绵阳、宜昌、荆门、上饶、抚州及池州。其中,雅安人均生态承载力(1.12 hm2)在全域最高,说明雅安土地资源禀赋条件较好,生态承载能力较强。总体来看,虽然生态承载力降幅不大,但三维生态足迹显著增长,致使各城市群生态赤字不断加剧。随着我国经济发展和现代化建设,城市群吸引了大量人口,生态环境受人类社会经济活动影响较大,中游城市群生态赤字增幅达137.01%,成渝城市群、长三角城市群分别增长18.31% 和60.12%,这表明自然资源消耗量逐年上升且已超过生态系统的承载能力。

|

图 5 三维生态足迹时序变化 |

长江经济带2000—2015年绿色发展与生态足迹耦合协调度均处于良好协调阶段,但其值出现小范围波动下降,由2000年的0.78降为2015年的0.75,降幅约3.8%。2000—2015年长江经济带生态足迹与资源利用、绿色环境的耦合协调度均处于良好协调阶段(图 6),均值分别为0.79和0.76,其中绿色环境与生态足迹的耦合协调度呈下降趋势,年均下降率达0.66%,2005年耦合协调度(0.73)降到最低。长期粗放式发展模式使长江经济带生态环境日益恶化,2000—2015年平均PM2.5浓度上升66.35%,并且快速城镇化及过度开发利用自然资源对长江经济带的环境造成巨大压力,引起绿色环境水平下降8.89% 而生态足迹上升64.50%,故进一步造成绿色环境与生态足迹的耦合协调度降低。2000—2015年长江经济带绿色生活与生态足迹的协调发展水平基本达到优质协调,其均值为0.89。2000—2015年长江经济带绿色经济与生态足迹的协调性持续好转,由2000年的中度协调优化为2015年的优质协调,年均递增2.11%。2000— 2015年绿色经济水平由2.23增至4.07,生态足迹由2.53 hm2增至4.17 hm2,这表明长江经济带绿色经济的快速发展带动了耦合协调度的提升。

|

图 6 长江经济带绿色发展准则层与生态足迹耦合协调度时序变化 |

城市群尺度,三大城市群2000—2015年绿色发展与生态足迹耦合协调度均值分别为0.779、0.784和0.766。由于成渝城市群加大生态保护力度及积极推进落实绿色发展理念,其耦合协调度呈波动上升趋势,年均增长0.43%,而长江中游和长三角城市群呈波动下降趋势,年均降低0.64% 和0.32%,表明城市群绿色发展与生态足迹的协调性降低。主要由于长江中游和下游城市群生态赤字程度不断加深,虽然绿色发展水平相对较高,但发展速度仍滞后于生态足迹增长程度。也就是说,当前绿色发展水平难以缓解城市群发展需求对生态环境的负向影响,因此耦合协调度出现波动下降,但整体仍处于良好协调阶段。具体来说,成渝城市群中2000—2015年四川(均值为0.85)耦合协调度始终处于良好协调阶段(图 7a),其中成都(0.93)和绵阳(0.86)始终处于优质协调阶段。重庆、泸州和达州由良好协调(2000年)转变为优质协调(2015年)状态,绿色发展与生态足迹协调性不断提高。内江(0.45)是四川老工业基地,其土地资源相对不足、自然资本流动性低且资源环境压力较大,从而导致其绿色发展与生态足迹的协调性最差,基本处于失调状态。长江中游城市群重工业产业密集,人口众多,生态环境压力较大,绿色发展与生态足迹优质协调区域分布于省会城市,如长沙(0.91)、南昌(0.88)和武汉(0.87)等(图 7b)。大部分城市的耦合协调度呈下降趋势,尤其是鄂州(耦合协调度年均降低7.71%,由中度协调转降至严重失调状态)。主要由于鄂州为鄂东南的重要能源基地和湖北省粮食和水产的主要供应地之一,其生态足迹增幅约180.62% 且其绿色发展水平处于相对落后地位。长三角城市群中,2000—2015年上海大力推广节能减排技术,调整优化产业结构。无锡坚持推进生态文明城市建设,其绿色发展与生态足迹协调性逐渐提高(耦合协调度增加了9.56%),由良好协调转变为优质协调(图 7c)。2010年《皖江城市带承接产业转移示范区规划》正式获得国务院批复,大量产业涌入促使资源环境压力增加,安徽大多数城市绿色发展与生态足迹耦合协调度降低。其中,马鞍山始终处于失调阶段,甚至在2005年和2010年时达到极度失调,主要由于其生态足迹增长过快(年均增长率为6.62%)且绿色发展水平提升速度相对滞后,人类活动对自然环境的影响高于区域环境承载力,且远高于其他城市。铜陵和合肥在协调和失调之间波动且幅度较大,其中合肥(0.50)处于接近失调阶段,铜陵(0.44)处于轻度失调阶段呈波动下降趋势,年均降低4.58%。

|

图 7 各城市群绿色发展与生态足迹耦合协调度时序变化 |

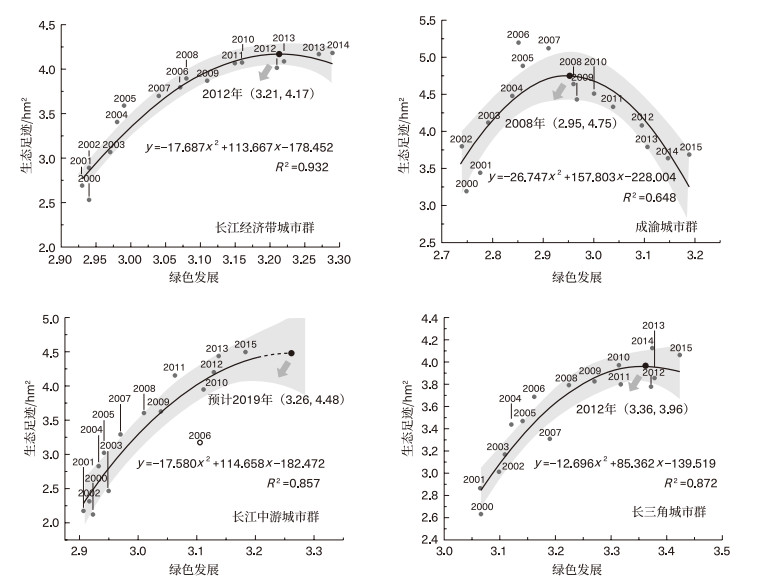

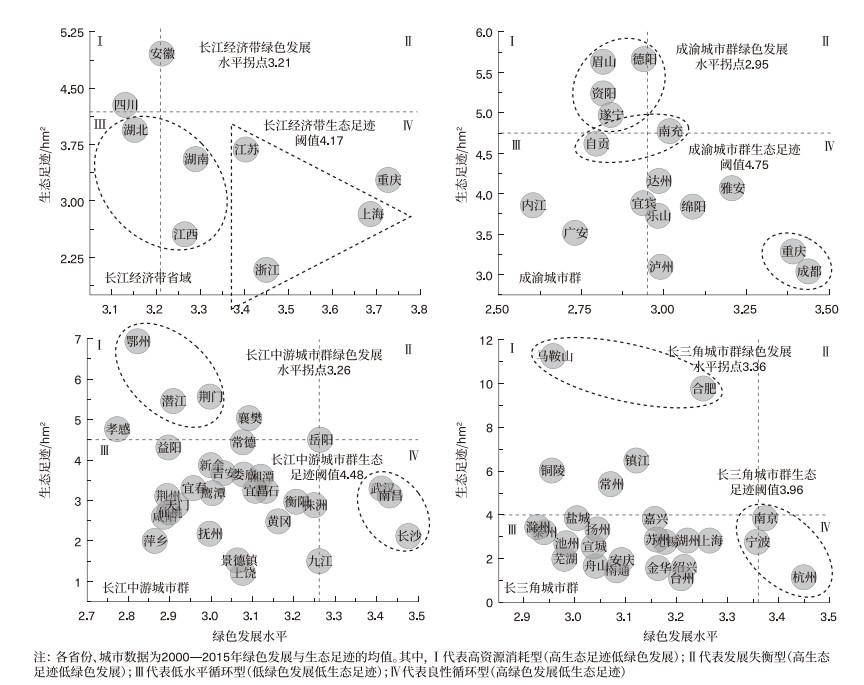

本文从城市群尺度对绿色发展与生态足迹进行EKC曲线拟合(图 8),探究二者在时间维度上的互动关系及作用机制。总的来说,长江经济带及各城市群绿色发展与生态足迹的拟合结果呈现经典倒“ U”形曲线特征,证明二者存在EKC曲线关系。即在绿色发展初期,生态足迹会随着绿色发展而不断变化,但当绿色发展超过某临界点后,生态足迹会随着绿色发展得到改善。

|

图 8 绿色发展与生态足迹拟合曲线 |

但各城市群曲线拐点时间不同,长江经济带2012年绿色发展水平约3.208,基本达到拐点水平(曲线拐点的横坐标——绿色发展水平,为3.21)。2012年后随绿色发展水平提高,生态足迹出现小范围波动下降(由4.08 hm2降至3.68 hm2),说明长江经济带已进入EKC曲线的拐点期,即随着绿色发展水平的提升,生态足迹逐步降低。2008年成渝城市群绿色发展约为2.960,基本超过拐点(横坐标为2.95)水平。2008年后生态足迹由4.634 hm2下降至3.689 hm2(2015年末),约下降20.39%,表明现阶段成渝城市群已进入EKC曲线后半段。2015年长江中游城市群绿色发展水平约3.184,2000—2015年绿色发展水平年增长率为0.61%,按此增长率预测约在4年后达到曲线拐点(横坐标约3.26)。2012年长三角城市群绿色发展水平约3.372,基本超过拐点水平(横坐标为3.36),2012年后生态足迹在3.77 ~ 4.12 hm2波动,表明基本进入EKC曲线拐点期。各城市群到达拐点所需时间不同,主要由于其本底自然资源基础与发展结构不同。成渝城市群2000—2015年工业化快速发展,第二、第三产业占比逐年上升,第一产业持续性下降,降低了林业、种植业等自然资源占用程度。同时,由于成渝城市群是我国高新技术产业扩散的首选地区,绿色技术转型降低了高污染、高能耗产业衍生的生态环境问题。加之,成渝城市群优越的农业资源禀赋条件拉动了城市群绿色发展快速发展并较早到达拐点,实现了绿色发展与生态足迹协调发展。而长江中游城市群由于是我国重要粮食生产基地和能源基地,其自然资源总体占用程度相对较高。2009年国务院批复《促进中部地区崛起规划》,虽然形成了城市群内部共同推进产业转型格局,但由于其承担了我国较大的粮食增产任务,因此其仍面临资源开发与保护、城市化、绿色发展与生态环境矛盾的问题。长三角城市群是长江经济带中绿色发展水平最高的区域,但其高速工业化、城市化进程和高密度人口加剧了耕地面积减少、生态赤字等问题,导致其绿色发展与生态环境关系较难改善,约2012年才达到绿色发展拐点。

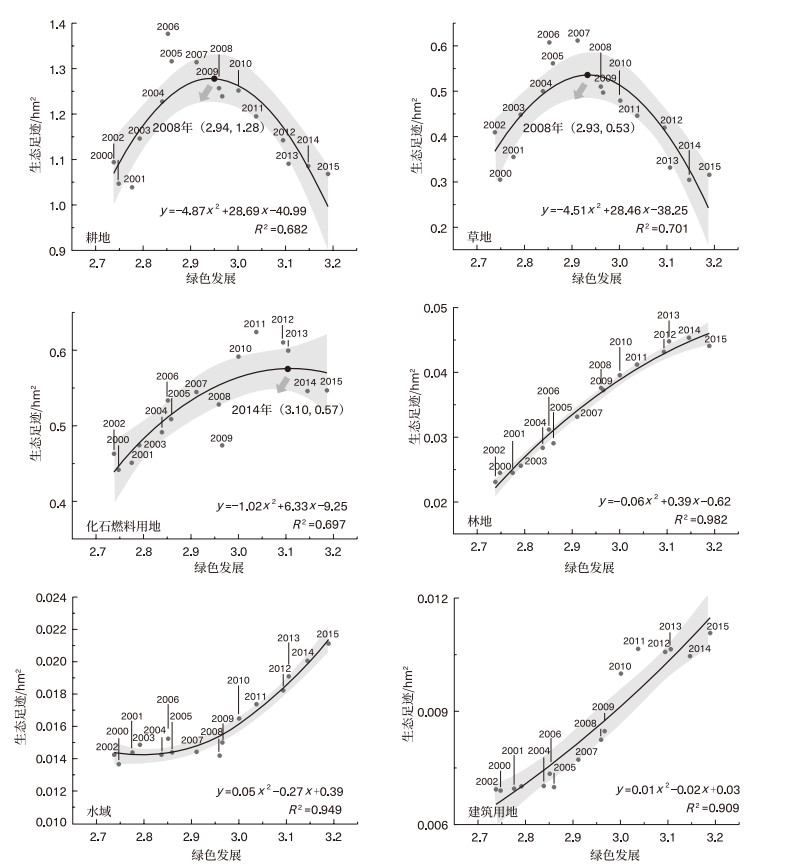

为了进一步验证绿色发展与生态足迹之间的响应关系,本文基于现有生态足迹指标进一步根据土地利用类型分解,从单资源指标角度对绿色发展与生态足迹进行EKC曲线拟合,以验证绿色发展与生态足迹拐点出现的合理性。由于篇幅有限,本文仅选取已进入EKC曲线后半段的成渝城市群展开分析。总的来说,成渝城市群人均生态足迹的主要组分为耕地,占整体的53.49%(均值),其次是化石燃料用地(23.96%)和草地(19.87%)(图 9)。主要由于成渝城市群耕地资源较为丰富(耕地分布面积约10.27万km2),是我国最大的水稻、油菜籽产区之一。从EKC曲线拟合角度来说,成渝城市群绿色发展与耕地、草地人均生态足迹曲线拐点基本与生态足迹拐点时间吻合,均在2008年前后越过拐点。主要由于早期成渝城市群中以农牧业发展为主,对耕地等自然资源的开发程度较高,近年来由于着力于绿色转型和高新技术培养,对自然资源占用逐渐放缓,耕地、草地人均生态足迹逐年随之下降,由此绿色发展进入下一阶段,促使了拐点的产生。而化石燃料用地方面,在2014年左右越过拐点,主要由于成渝城市群中成都、重庆两大核心城市第二、三产业发展较快,其中电子信息和汽车产业是其主要支柱性产业。但早期同质化产业竞争严重,2012年国家发展改革委批复川渝合作示范区建设总体方案,增加地方财政科学事业费支出,推动绿色产业集群建设、规避无序开发和产能过剩,促进土地利用效率提高,生态压力开始逐年下降,2014年达到化石燃料用地足迹拐点(约0.57 hm2/人),但由于该土地利用类型相对占比较低,所以越过拐点时间对生态足迹整体影响较小。而绿色发展与林地、水域和建筑用地拟合结果呈现持续增长趋势,并未出现拐点,表明现阶段仍处于EKC曲线的上升期,即绿色发展与林地、水域和建筑用地生态足迹关系失衡阶段。其原因可能与城市群绿色发展过程中城乡人口迁移和建成区规模扩张,私人汽车拥有量上升,饮食结构由素食转向肉奶蛋类、水产品等,城市耗水量增加,开发更多水域资源等相关。但由于林地、水域和建筑用地人均生态足迹较小,三者总和仅占整体的2.68%,因此其上升趋势对整体生态足迹影响不大,未来可作为重点关注方向,通过不断优化土地利用结构,以协调绿色发展与林地、水域和建筑用地生态足迹之间的矛盾并推动绿色发展水平提升以尽早达到拐点。

|

图 9 成渝城市群人均生态足迹时序变化及其土地利用类型分布 |

以各城市群EKC曲线拐点坐标为基准,将绿色发展与生态足迹水平划分为四个象限,结合不同绿色发展和生态足迹发展阶段,探究各省份、城市不同分级发展模式(图 10)。长三角城市群各省份发展差异较大,其中,上海对长三角城市群拉动作用明显,安徽对长三角城市群生态足迹负向作用明显。成渝城市群中重庆与四川两地两极分化显著。湖北对长江中游城市群绿色发展存在一定负向作用。安徽、四川生态足迹偏高且超过长江经济带生态足迹阈值,应作为降低生态足迹的重点对象。当生态足迹超过阈值,表明资源消耗程度偏离绿色发展通道,需降低其生态足迹及资源消耗。四川和安徽生态足迹至少在现有基础上分别降低2.38% 和16.00%,才能降至长江经济带生态足迹阈值内,且四川还需在现有绿色发展水平基础上提升2.49%,也才能够进入绿色发展通道。湖北绿色发展水平较低,生态足迹临近长江经济带生态足迹阈值,尚处于曲线拐点之前发展阶段,在现有基础上进一步提高绿色发展水平(约提高1.87%),推动其进入绿色发展通道。市域尺度,成渝城市群中自贡、南充分别处于Ⅰ、Ⅲ和Ⅱ、Ⅳ象限交界,应作为重点关注对象推动其向Ⅳ良性循环发展象限移动。长江中游城市群和长三角城市群大部分城市仍处于Ⅲ低水平发展阶段,仍应进一步关注其绿色发展水平提升。长江中游城市群的鄂州、潜江、荆门、孝感、襄樊和长三角城市群的铜陵、常州、镇江、马鞍山、合肥生态足迹较高,亟须降低其资源消耗,促进其向良性循环象限发展;各城市群中心型城市如成都、重庆、武汉、长沙、南昌、南京、宁波和杭州均已进入绿色发展良性循环象限,对城市群整体具有拉动作用,因此应进一步加强其辐射带动作用带动周围城市提高绿色发展水平。

|

图 10 绿色发展与生态足迹交互关系 |

(1)2000—2015年长江经济带典型城市群绿色发展水平逐年提升,空间上整体呈现“东高西低”的空间特征。至2015年所有城市达到中等以上水平,高值区主要集中于各省份省会城市及经济发展水平较高的城市。人均三维生态足迹增长逐年趋缓,成渝城市群达到峰值(约5.21 hm2)后下降,高值区集中于成渝城市群中部、武汉城市圈和长三角城市群中西部地区。

(2)绿色发展与生态足迹整体处于良好协调状态,绿色经济的快速发展带动了耦合协调度提高。成渝城市群协调性不断改善,仅内江受到土地资源限制处于失调状态。中下游城市群由于生态赤字不断加深,耦合协调度出现下降,尤其是鄂州、铜陵、马鞍山等城市。

(3)绿色发展与生态足迹存在EKC曲线关系,呈现经典倒“ U”形曲线特征。由于自然资源基础和产业结构不同,各城市群到达拐点的时间不同,成渝城市群绿色发展与生态足迹协调关系好转明显早于其他区域。针对绿色发展与生态足迹发展失衡的省份(如安徽、四川)应重点降低其资源消耗,促使其进入绿色发展。湖北至少在现有绿色发展水平上提高1.87%,才能进入绿色发展通道。各城市群中心型城市对城市群整体具有拉动作用,应进一步加强其辐射带动作用带动周围城市提高绿色发展水平。

3.2 政策建议(1)尊重绿色发展与生态足迹关联发展规律。绿色发展是长江经济带城市群实现高质量发展的动力和源泉,生态环境是绿色发展的基础和载体。长江经济带城市群要实现“生态优先、绿色发展”的关键是正确处理绿色发展与生态环境的关联关系。针对耦合协调度有下降的城市群(中游和长三角城市群)主要通过转变产业结构和城市群发展定位,减少第二、第三产业对生态环境造成的影响。同时仍应大力发展绿色经济并加强绿色技术转型,助力绿色发展与生态足迹耦合协调度提升。针对绿色发展与生态足迹失调的城市,如鄂州,应促进形成绿色化产业链,加强环境治理投入,着重控制化石能源消费量,通过以上措施平衡资源利用效率并逐步减轻生态环境压力。

(2)因地制宜制定绿色发展战略规划政策。针对不同发展类型城市,合理制定具有符合地方资源环境特色的发展政策。根据本文研判城市类型,高资源消耗型城市应提升资源利用效率、优先降低生态足迹。比如,眉山、德阳、资阳和遂宁应作为成渝城市群降低生态足迹的重点对象(至少在现有水平分别降低15.65%、16.14%、9.19% 和4.61%)。典型工业化城市应推动建立完善的绿色基础设施网络,减少无序开发产生的超负荷生态压力。如马鞍山、合肥两地生态足迹超过长三角城市群生态足迹阈值2 ~ 3倍,至少在现有水平上降低64.79%、59.42%,才能降至长三角城市群生态足迹阈值内。低水平循环型城市,应大力发展绿色发展产业,打破绿色发展与生态足迹低水平均衡、实现二者同步跃升。如内江和广安仍处于拐点前低水平发展阶段,至少在现有绿色发展水平上提升13.39% 和7.98% 推动其越过发展拐点。良性循环型城市,应发挥绿色发展示范带头效应。如各城市群中心型城市均已进入绿色发展良性循环阶段,对城市群整体具有拉动作用,因此应进一步立足于城市群资源禀赋,率先探索发展特色产业,如绿色技术、绿色城镇、绿色新政等。

(3)加强跨区域协同和联动发展,形成城市群绿色发展格局。“十四五”规划纲要中提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。长江经济带城市群横贯我国东中西三个板块,集聚了人才、技术、数据等多种高端要素,是我国实现双循环发展格局的主动脉。各城市群应强化现有中心城市、内部区域间合作机制,加强跨区域生态保护和环境治理联动。构建自上而下相互协调的空间规划系统,共建城市群产业转移平台,由产业发达区域向临近具备资源优势的发展中的地区实现产业转移。依据三大城市群不同发展基础及发展诉求,构建城市群间、内部生态横向补偿机制。

| [1] |

张景奇, 娄成武, 修春亮. 地方政府竞争的空间形态——基于长三角城市群蔓延的实证分析[J]. 中国软科学, 2020(5): 85-93. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2020.05.009 |

| [2] |

WANG J, CHEN Y, LIAO W L, et al. Anthropogenic emissions and urbanization increase risk of compound hot extremes in cities[J]. Nature climate change, 2021, 11(12): 1084-1089. DOI:10.1038/s41558-021-01196-2 |

| [3] |

FANG C L, LIU H M, WANG S J. The coupling curve between urbanization and the eco-environment: China's urban agglomeration as a case study[J]. Ecological indicators, 2021, 130: 108107. DOI:10.1016/j.ecolind.2021.108107 |

| [4] |

FANG C L, CUI X G, LI G D, et al. Modeling regional sustainable development scenarios using the urbanization and eco-environment coupler: case study of Beijing-TianjinHebei urban agglomeration, China[J]. Science of the total environment, 2019, 689: 820-830. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.06.430 |

| [5] |

张超, 钟昌标, 蒋天颖, 等. 我国区域协调发展时空分异及其影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(9): 15-26. DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2020.09.002 |

| [6] |

黄跃, 李琳. 中国城市群绿色发展水平综合测度与时空演化[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1309-1322. |

| [7] |

李德毅, 刘常昱. 论正态云模型的普适性[J]. 中国工程科学, 2004, 6(8): 28-34. DOI:10.3969/j.issn.1009-1742.2004.08.006 |

| [8] |

CUI C Q, WANG B, ZHAO Y X, et al. China's regional sustainability assessment on mineral resources: results from an improved analytic hierarchy process-based normal cloud model[J]. Journal of cleaner production, 2019, 210: 105-120. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.10.324 |

| [9] |

HE G, RUAN J. Study on ecological security evaluation of Anhui province based on normal cloud model[J]. Environmental science and pollution research, 2022, 29(11): 16549-16562. DOI:10.1007/s11356-021-16896-7 |

| [10] |

侯克鹏, 王黎蝶. 基于改进的FAHP-CRITIC法与云理论的露天矿边坡危险性评估模型[J]. 安全与环境学报, 2021, 21(6): 2443-2451. |

| [11] |

BILGAEV A, DONG S C, LI F J, et al. Assessment of the current eco-socio-economic situation of the Baikal region (Russia) from the perspective of the green economy development[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 3767. DOI:10.3390/su12093767 |

| [12] |

NATHANIEL S P, ADELEYE N. Environmental preservation amidst carbon emissions, energy consumption, and urbanization in selected African countries: implication for sustainability[J]. Journal of cleaner production, 2021, 285: 125409. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.125409 |

| [13] |

WAN JJ, LI Y X, MA CC, et al. Measurement of coupling coordination degree and spatio-temporal characteristics of the social economy and ecological environment in the Chengdu-Chongqing urban agglomeration under highquality development[J]. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(21): 11629. DOI:10.3390/ijerph182111629 |

| [14] |

WANG Z B, LIANG L W, SUN Z, et al. Spatiotemporal differentiation and the factors influencing urbanization and ecological environment synergistic effects within the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Journal of environmental management, 2019, 243: 227-239. |

| [15] |

YANG H, MA JH. Correlation analysis between regional economic differences and environmental pollution based on Kuznets curve model[J]. Environmental technology & innovation, 2021, 22: 101444. |

| [16] |

WU M W, WU J Q, ZANG C F. A comprehensive evaluation of the eco-carrying capacity and green economy in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, China[J]. Journal of cleaner production, 2021, 281: 124945. |

| [17] |

刘杨, 杨建梁, 梁媛. 中国城市群绿色发展效率评价及均衡特征[J]. 经济地理, 2019, 39(2): 110-117. |

| [18] |

LI X Q, XIAO L M, TIAN C, et al. Impacts of the ecological footprint on sustainable development: evidence from China[J]. Journal of cleaner production, 2022, 352: 131472. |

| [19] |

方恺. 生态足迹深度和广度: 构建三维模型的新指标[J]. 生态学报, 2013, 33(1): 267-274. |

| [20] |

杨灿, 朱玉林. 绿色发展视阈下湖南省生态足迹的驱动力因素分析[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 195-203. |

| [21] |

李琳, 陈波平. 中国的生态足迹与绿色发展[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(5): 63-65. |

| [22] |

方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. |

| [23] |

沈进昌, 杜树新, 罗祎, 等. 基于云模型的模糊综合评价方法及应用[J]. 模糊系统与数学, 2012, 26(6): 115-123. |

| [24] |

刘志华, 李林, 姜郁文. 我国区域科技协同创新绩效评价模型及实证研究[J]. 管理学报, 2014, 11(6): 861-868. |

| [25] |

CHEN Y Z, QIAO Y F, YAN P D, et al. Spatial-temporal variation and nonlinear prediction of environmental footprints and comprehensive environmental pressure in urban agglomerations[J]. Journal of cleaner production, 2022, 351: 131556. |

| [26] |

窦睿音, 张生玲, 刘学敏. 中国资源型城市"三生系统"耦合协调时空分异演变及其影响因素分析[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(3): 363-371. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15