2. 浙江农林大学生态文明研究院, 浙江杭州 311300

2. Institute of Ecological Civilization, Zhejiang A & F University, Hangzhou 311300, China

2016年以来,各地法院开始探索跨行政区域环境司法协作,试图突破司法管辖体制束缚、达成环境司法的“最大公约数”、促进区域司法服务普惠化与环境资源审判一体化。对此,最高人民法院高度重视环境司法协作,甚至发文支持实施京津冀协同发展、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域发展战略①。党的二十大报告指出要深入实施区域协调发展战略,《中国环境资源审判(2021)》也指出区域环境司法协作是服务区域协调发展战略的重要抓手和重点发展方向。区域环境司法协作出现的根源在于环境污染和司法活动的空间外溢性与传统行政区划制度间的激烈冲突,以及由此形成的司法资源与生态空间在地理宽幅上的非均衡配置局面[1]。环境司法由竞争走向合作甚至跨区域协作,旨在克服行政区划分割导致的地方保护主义以及司法地方化和行政化的双重弊端,蕴含着环境治理的空间转向之重大理论命题。

① 如最高人民法院《关于为京津冀协同发展提供司法服务和保障的意见》(法发〔2016〕5号)、《关于为长江三角洲区域一体化发展提供司法服务和保障的意见》(法发〔2020〕22号)等。

但需注意的是,当前的区域环境司法协作仍存在法规范供给不足、受到地方保护主义干扰、内外部系统难协调等弊端,可能加剧区域环境司法的审判技术标准不一、资源配置结构性失衡和政策性协作机制难持续等问题,进而阻滞司法的协作空间和治理效能[2]。鉴于此,以往研究更多的是对长三角[3]、长江[4]、黄河[5]等某个重点区域、流域环境司法协作的分析,或者是审判机构设置[6]、管辖制度设计[7]、司法资源配置[8]等方面的探讨。因此,亟待对京津冀、长三角、成渝、长江、黄河等代表性区域、流域环境司法实践进行全面的考察和规范分析。下文拟运用类型化方法来揭示全国的区域环境司法协作样态、困境与发展趋向,并寻求其破解之道,从而构建更加规范化、程序化、多层次、跨部门的环境司法协作长效机制。

2 区域环境司法协作的理论内涵及实践样态 2.1 区域环境司法协作的缘起及发展区域环境司法协作是环境法协同配合原则及合作规制模式下的法治实践产物,是对传统诉讼程序司法协作的发展与超越。其本质是对传统管辖概念的突破,既涉及司法系统封闭性前提下的彼此开放问题,又涉及司法异质性要素跨空间的合理协调问题。

第一,区域环境司法协作的前提是司法运作规律与系统性治理思维。司法权的本质是判断权,司法系统具有被动性、中立性、谦抑性等特征,需要避免“法外因素”的干扰。治理性思维要求形塑一种问题导向的工具策略与主体多元的参与格局,要求提高其能动性与开放性水平,力图以能动司法的方式介入区域性环境问题,增强区域司法内外部系统之间的联动性水平[9]。然而,司法系统的协作性治理迥异于行政系统的协作性治理,其协作应当遵循司法规律。这一方面需要以司法审判为核心,兼顾司法执行等后续流程,在跨区域获取证据、裁判标准统一、审判执行协作等层面予以推进;另一方面需要注重司法程序及程序正当,将环境司法协作经验转化为制度性成果。

第二,区域环境司法协作的基础和载体是环境司法专门化。环境案件因果认定存在难度,涉及公私法双领域,关乎社会公众利益,具有专业性、交叉性、公益性等特征,这催生了审判机构专门化、审判组织专门化、审判管辖专门化与审判方式专业化等方面的环境司法专门化改革需求。通过集中管辖、设置专门法院(庭)、归口审理、专任法官等手段提高环境司法审判的公正水平与判决质效。在这种改革趋势下,区域环境司法协作呈现以下三条路径:一是立足于司法专门化思维,采取司法管辖权集中配置的路径,设置跨区域的环境法院或指定跨区域环境案件的管辖法院[10];二是立足于系统性治理思维与协同配合原则,采取司法管辖权分散协调的路径,构建非正式的组织协商机制或引入技术性的信息共享平台;三是立足于环境资源审判规律与特殊性,推进跨区域的司法机关和行政机关、社会组织之间的合作与协作。

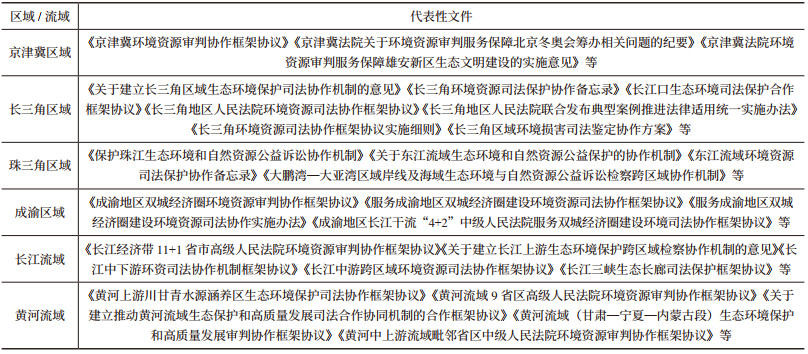

2.2 区域环境司法协作的实践样态及类型化近六年来,最高人民法院不断强调探索建立跨区域环境司法协作机制,发布《关于为长江经济带发展提供司法服务和保障的意见》《关于为黄河流域生态保护和高质量发展提供司法服务与保障的意见》等一系列规定。在此背景下,京津冀、长三角、长江、黄河等区域、流域的环境司法实践开始向模式化、体系化、制度化的实践样态发展。代表性文件如表 1所示。

| 表 1 近年来我国环境司法协作相关文件发布状况 |

第一,依据协作目的的差异,可以将环境司法协作分为政策回应型协作与程序便利型协作。前者目标在于服务区域一体化和协调发展,其实质功能在于作为区域环境法治程序论的重要组成部分,试图在环境司法的场域完善和创新区域的治理机制上,通过构建由内到外的区域环境司法协作体系,致力于达成区域协调发展的宏观目标和战略任务[11]。后者目标在于应对实践中的微观问题,其实质功能在于通过程序互助与信息共享的方式破除区域司法壁垒,着眼于聚焦立案、送达、调查、取证、鉴定等微观程序问题。

第二,依据协作内容的差异,可以将环境司法协作分为纵向协作与横向协作。前者指法院系统内部就立案程序、管辖机制、送达程序、取证流程、审判标准、执行机制等要素达成协作,逐步实现集中管辖、异地送达、标准取证、统一裁判、便利执行等目标,以便推进环境案件的跨省域办理,提高环境审判的总体效率。后者指法院系统与法院外系统通过建立联系机制或联系制度以达成协作,目前环境司法协作已逐步拓展至法院同当地生态环境、公安、检察、司法等部门之间的协作,从而实现环境案件在诉讼提起、行刑衔接、司法鉴定等层面的协同共进与深层合作。

第三,依据协作空间的差异,可以将环境司法协作分为省(区、市)内协作与跨省协作。前者指省级高级人民法院下辖各法院间的协作,基于目前司法体制“省级统管”的背景,省域范围内环境司法协作可以在高级法院统筹下较为顺畅地实现,基层以及中级人民法院间的协作障碍较少。后者指不同省域间法院系统的协作,跨省协作尚处于探索阶段,是目前环境司法协作的重点与难点。未来区域环境司法协作进一步优化的关键内容在于加强司法能力与程序衔接机制建设。

3 区域环境司法协作的三重困境 3.1 区域环境司法协作的规范性困境 3.1.1 区域环境司法协作法规范供给不足首先,区域环境司法协作过于倚重政策、行政协议的主导地位。目前,省(区、市)内环境司法协作通常由省(区、市)高级法院发文牵头,通过会议动员、树立典范、开展试点等方式,选取典型法院鼓励彼此间签订协作协议,再将先进经验向全省(区、市)推广。而跨省环境司法协作通常需先有最高人民法院(以下简称“最高院”)或中共中央办公厅、国务院办公厅的文件支持,继而各地高级法院通过会议协商的方式签订协作协议,再经由实施细则将协作精神予以细化与落实。可见,现阶段区域环境司法协作依然主要依靠“协议”“细则”“意见”等文件、行政协议来助推。尽管其具有指导宏观性和调整灵活性,但这些规范的起草、制定、签署局限于少数机关间,其约束力源于上级法院的政策支持、本级法院领导的意志,存在法律位阶偏低、效力层次混乱、利益表达渠道单一、硬性保障措施缺失等弊病。

其次,区域环境司法协作可能会突破实体法与程序法限制。一是实体法困境。实践中环境刑事案件与环境民事案件审理的关键在于厘定入罪标准与赔偿数额。因而,各省(区、市)高级法院基于地方实际和秩序诉求制定差异性的司法文件以指导案件办理,这造成了各省(区、市)在环境犯罪入罪数额、环境修复赔偿数额、环境鉴定评估等实体标准层面的差异和冲突①。此外,现有环境司法协作文件主要以机制探索为核心内容,既难以有效调适区域内实体标准的差异性供给,也缺少统一规范和约束区域内实体标准的明确规定。二是程序法困境。环境司法协作若要突破管辖规则,则需要指定专门法院管辖来提高协作程度,但此种指定管辖既缺乏明确的诉讼法依据,也面临普通管辖与特殊管辖的相互抵牾。

① 如长江各干流省份间的非法采砂行为入罪标准不一,四川省是禁采区(期)7万元以上,重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海七省市则是5万元以上。参见王贤:《保护长江靠法,有的法却“打架”》,载《半月谈》 2022年第8期,第77页。

3.1.2 区域环境司法审判标准尺度不一首先,跨区域环境案件请求权基础的复杂性。一是环境侵权损害的因果关系认定较为疑难。环境案件的审理主要依据《中华人民共和国民法典》侵权责任编,少部分情形适用刑法等规定。但是实际的司法适用过程面临因果关系难以认定的困局,甚而在极端情形下直观感知到的因果可能因证据瑕疵、标准差异而并不构成侵权责任意义上的因果,从而衍生环境审判过程中受害者遭受的“理性冷漠”现象[12]。二是环境案件证据具有非常态性与多种形态,在特定情形下难以获取。以“长江口垃圾倾倒案”为例,该案案发地涉及苏浙沪皖四省市,这便导致常熟检察机关取证工作的难度有所增加,检察院取证与法院认定证据存在难度,难以认定倾倒的具体数量与位置,从而也衍生因果关系认定与管辖难题②。

② 参见江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初1639号刑事判决书。

其次,跨区域环境案件审理的差异性。一是不同区域空间内环境污染的认定尺度与监测标准存在差异,不同专家对同一问题可能存在分歧。这种情形导致跨区域环境案件证据采纳方面的困难。对此,法院往往转而回到同级协商与上级协调并行的老路,严重阻碍协作制度的有效展开和实质推进。二是地方政府对辖区环境质量负责并制定适应本行政区的地方性法规或政府规章。这导致不同区域的环境行政执法存在标准差异与尺度差异,环境行政执法固定的证据作为司法审判的重要参考,若其存在标准不一的问题,那么将限制和降低区域环境司法审判标准的同一性以及审判结果的权威性。

3.2 区域环境司法协作的结构性困境 3.2.1 区域环境司法权力受行政区域及政府权力制约首先,区域环境司法协作受到地方政府经济理性的影响。我国司法管理体制呈现为“条块结合、以块为主”的模式。法院经费拨给兼顾同级地方财政拨给与省级财政拨给,尽管新一轮司法改革试图在全国范围实现法院人财物省级统管,但囿于地方实际与管理难度,目前此改革实施尚有阻力,致使该措施在长三角等区域尚未全面推进[13]。在这种司法管理体制下,长三角区域内部各地经济发展水平的差距塑造出差序化的利益格局,这使嵌入地方治理体系的法院在一定程度上受制于这种差序化的利益格局,在办理跨区域环境案件过程中可能出现“说而不动”的样态。

其次,区域环境司法协作受到法院内部组织理性的约束。法院兼具财务性司法利益与行政性司法利益,其中财务性司法利益指司法机关在环境案件办理过程中获取的受理、申请、执行等费用,环境案件判决金额直接影响法院获得的财务性司法利益[14]。尽管长三角等区域的环境审判法院并不依赖以此来弥补法院费用缺口,但法院考核依然侧重案件数、结案率、重大案件比例等指标,即使长三角等区域环境审判法院不看重财务性司法利益,也可能因考核压力转而寻求对环境案件的管辖,借此完成法院内部的审判绩效考核指标。

3.2.2 区域环境司法资源配置的非均等化首先,区域环境司法资源配置存在结构性失衡。一是司法资源的纵向配置不均衡。我国司法体制改革和司法能力建设的核心场域在于“基层—市域”,而环境司法协作致力于实现区域协调发展的终极目的,具有浓厚的“省域—跨省域”面向,这在一定程度上忽视了基层司法资源的倾斜性配置。如一些区域倾向于选取各省(区、市)部分中院或铁路运输法院实行专门管辖,这些法院大多坐落于省会(自治区首府),而对于较为偏远的地区则司法资源配置较少,致使区域内产生司法资源配置的薄弱地带与空白地带。二是司法资源的横向配置不均衡。环境司法协作无可避免地面临利益冲突状况,尤其就流域司法协作而言,其通常将流域不同区段法院纳入协作范围,由于流域不同区段的经济发展、资源禀赋、执法能力差距悬殊,此类协作往往可能陷入司法资源横向配置失衡的局面[15]。部分省份法院积极地深度参与其中,而部分省份法院则欠缺深度参与动力,致使区域内司法资源配置因利益冲突而呈现结构性扭曲。

其次,区域环境司法资源配置失衡违背空间正义与司法正义。从空间社会学角度看,特定空间中资源与权威的分配是非均质的,组织权力的贯彻需要资源与权威在特定时空环境的聚集,藉此实现特定时空下组织权力的相对优势[16]。司法机关拥有的资源以管辖范围为依据实现空间内的分配,从而达致司法功能在一定空间范围内的铺展。但实际上司法资源的空间配置是非均衡的:一是司法资源的绝对不均衡,即不同法院拥有的司法资源具有较大差异;二是司法资源的相对不均衡,即不同区域存在司法资源的空间配置差异。其中前者指向德才兼备的法治人才、合理高效的司法手段与供给充足的司法资源等方面的司法能力,后者则指向空间正义、空间治理等司法观念。这意味着实现特定空间内资源配置的相对均衡,需要避免空间内存在结构化的机会失衡状态,强调空间生产公平性、空间分配正义性与空间建构非压迫性。

3.3 区域环境司法协作的机制性困境 3.3.1 区域环境司法协作流于政策化与形式化首先,区域环境司法协作缺乏制度设计与责任约束。综观前述相关协作文件,其框架性、原则性、倡导性规定居多,不仅缺少履约方式、成本收益、责任承担、争议解决等实质性规定,而且有待下级司法机关制定更为具体化的制度和保障机制,整体上呈现一定的松散化、形式化特征。当前环境司法协作通常依托工作领导小组的形式进行推进,各法院院长或检察院检察长担任工作领导小组成员,但工作领导小组运行机制存在权责利不明晰、职责划分模糊、组织结构松散、责任约束缺失等问题,并呈现非正式性、抽象性、随意性等问题。

其次,区域环境司法协作缺乏运行体系与多元主体。一是实践中环境司法协作缺乏明确的运行体系,如何启动、中止与结束协作机制全有赖于临时沟通。启动条件的阙如更使得协作主体可能为避免麻烦而怠于启动,从而架空协作机制。二是协作范围的多元化尽管加大了协作难度,但也提升了协作机制的问题解决能力。需要指出的是,区域环境司法协作不仅仅止于法院内部与司法框架。进言之,法院如何进一步同生态环境、自然资源、公安、检察等部门构建常态化的良性协作机制,实现区域司法内外部系统之间的协调,恰恰是区域环境司法协作需要加以重点推进的领域[17]。

3.3.2 区域环境司法协作的内外部系统难协调首先,案件事实形成阶段需要司法机关与行政机关的协同配合。司法审判的实现依赖于前置性程序的完成,尤其需要借助前置性程序形成司法层面的法律事实。质言之,在事实形成阶段,区域环境司法审判事实认定高度依赖环境行政执法形成的证据。法官对于环境案件事实不具备完全认定的能力,需要行政执法人员基于专业知识的判断加以解决,这昭示着环境行政部门的积极协助对于法院办理环境案件的重要作用。尤其对于跨区域环境案件,环境损害结果横跨多个行政区域空间,各地主管部门往往率先对损害结果进行固定。因此,这更需要法院加强与生态环境等主管部门的协作,并在跨区域获取证据等层面提高便利性与衔接性。

其次,案件判决执行阶段需要跨区域、多主体的协同配合。以往环境案件的审理与执行大多在当地即可追究被告责任,但如今各地法院不断适用预防性公益诉讼、司法禁止令、异地补植、碳汇认购等多元形式追究环境责任。因此,此类判决的执行需要法院同执行地的行政部门建立长效协作机制。但当前实践鲜有法院、检察院同生态环境、自然资源等主管部门以及社会组织之间的跨区域协作协议或司法协同。鉴于此,未来需加大环保社会组织的扶持、培育与规范管理力度,给予社会组织参与环境司法协作的更大空间和积极性,促进区域环境司法协作的“多中心共同治理” [18]。

4 区域环境司法协作的未来发展趋向及优化进路 4.1 区域环境司法协作的发展趋向 4.1.1 趋势一:从纵向协作走向纵横协作结合我国在环境治理实践中通常诉诸高位权威,通过强大的高位权威实现弥散化地方利益的统合,进而规避因地方保护主义所带来的效率损耗。党政联合推进改革创新是中国之治的重要特色与优势,基于党组织的一体化构造,中央政策和顶层设计能够逐层下沉至各级党组织,而后借由党组织领导传达至单位内部贯彻实施,不同单位间能够借助党政系统的动员、推进与协调实现联动。早期的环境司法协作充分利用这一制度设计,主要依靠中央政策的动员与鼓励,着眼于法院系统内部复杂案件办理的协作问题,既呈现协作范围较小的特征,也呈现局限于法院系统内部的特征。

近三年,不少法院察知到单纯依靠法院系统内部的协作始终存在办案瓶颈,既无法提高司法前置环节的运作质量,也难以形成环境司法协作的长效机制。鉴于此,地方法院开始重视横向协作。一方面,强化法院同生态环境、自然资源、水利、林业、检察等部门之间的沟通与协作,增强司法审判同执法过程与检察程序的衔接力度,使环境执法证据固定机制、环境公益诉讼行刑衔接机制、生态环境损害赔偿磋商机制得以建立,逐渐构建多机构共同参与的综合化环境修复长效机制[19];另一方面,强化法院同各类社会力量的协作,诸如“生态环境司法联合修复基地”在各地相继成立。此类基地兼具普法教育、巡回审判、生态修复、“共享法庭”等不同功能,由法院牵头社会力量及其他机构联合创设,进而塑造“法院指导、社会共治”的生态协调格局。总体观之,目前的环境司法协作既存在自上而下法院系统内部的纵向协调,也存在法院统摄下各类外部力量共同参与的横向协调。

4.1.2 趋势二:从协议型协作走向立法型协作环境司法协作在2016年前已开始零星探索,但实践中却呈现目标定位模糊、涉及地域范围狭窄、内容设计粗疏等形式主义趋向。即只有当问题出现而不得不协作的情形下,法院通过发函等方式同其他法院进行沟通,协作的机制、效率与过程缺乏明确的依据,远未迈入常态化、体系化、制度化轨道。2016年后,各地环境司法协作开始从“协议驱动”“政策驱动”迈向“立法驱动”。如京津冀、长三角等一体化程度较高的区域正在尝试以地方立法来构建跨省横向环境司法协作机制,通过各自立法或协同立法的方式将政策或行政协议转换为法律文件,使其具有更强的约束力和实施效力[20]。

近三年来,区域环境司法协作开始呈现治理一体化的特征与发展趋势:一是协作范围的扩张,其试图构建以司法机关为核心,其他机关为辅助配套的协作体系,逐渐确立区域范围内环境司法在侦查、立案、检察、审判、执行等全环节、多角度的协作①;二是协作深度的提高,其愈发注重“制度落地”,通过出台环境司法协作细则、推进立法协作衔接、联合发布审判白皮书、建立生态环境司法修复基地、定期开展环境疑难案件联席会议机制等方式将抽象的协议转化为具体的方案,提高了其可执行性、可操作性;三是协作生态性的强化,其在协作理念和内容上开始凸显生态文明导向,在协作细则中愈发注重生态环境案件证据认定规则、生态环境案件修复方案规则、生态环境案件办理独有逻辑等司法文明、生态文明要素。

① 如在湖州市生态环境局与杨某等申请生态环境损害赔偿协议司法确认案中,长兴县法院主动加强同检察机关、公安机关、环境行政部门的协作。参见浙江省长兴县人民法院(2019)浙0522民特569号民事裁定书。

4.1.3 趋势三:从低位阶协作走向高位阶协作2016年以来,最高院针对长江、黄河流域发布一系列司法文件,并对下一段时期环境司法协作的具体方案提出了意见。这些文件演进、制度演替体现了最高院对于环境司法协作的态度变迁。如在《关于为长江经济带发展提供司法服务和保障的意见》中,最高院强调“推动建立区域内法院执行协作机制”,即此时其重心主要在执行环节。而在《关于为黄河流域生态保护和高质量发展提供司法服务与保障的意见》中,最高院则强调“加强流域内各地方法院之间在立案、审判、执行方面的工作协调对接”,即此时其范围扩展至立案、审判、执行等环节。《关于新时代加强和创新环境资源审判工作为建设人与自然和谐共生的现代化提供司法服务和保障的意见》第五部分第18条对环境司法协作提出了三个要求:一是要求主体范围的扩展,超越法院系统而扩展至法院外各部门,形成跨部门协同联动机制;二是要求配套制度的构建,加强司法程序同非司法程序的衔接,形成跨程序协同联动机制;三是要求司法信息的整合,构建全国范围内的司法信息平台,形成跨界环境信息共享机制。

前述梳理和分析表明,司法系统以及地方政府对环境司法协作的支持态度和力度是在逐渐提高的。这可以从如下两个例证得出:一是最高院规范性文件表述逐渐细化,操作性细则逐渐增多;二是最高院对协作范围的扩张性表述,协作主体的扩张展现出国家对环境司法协作的整体性支持。总之,环境司法协作从低位阶协作迈向高位阶协作,方能推进环境司法协作的纵深化发展。

4.2 区域环境司法协作的法治优化 4.2.1 区域环境司法协作的规范性补强第一,实现从规范性文件向法律规范的跨越升级。《中华人民共和国立法法》第72条赋予了设区的市制定环境保护地方性法规的权力,这意味着省域范围内不同城市之间可以构建交叉型协同立法机制。其关键在于发挥立法联席调研会议机制的作用,实践中地方人大进行专门立法过程中需要充实的调研论证,为此可以立法调研会议为载体,充分吸纳跨区域范围内的法院、政府部门、人大代表等意见。进言之,要通过制定“共同但有区别”的地方性法规,为区域环境司法协作提供高位阶、强约束力的法规范支撑。

第二,加强区域协同立法、流域协同立法、陆海协同立法。依据新修订的《各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第10条、第49条、第80条规定,法律允许省级层面开展协同立法和设置区域协同发展工作机制,这为跨省司法协作与立法协作的衔接扫清了障碍。实践中,不少流域、海洋、湿地、自然保护地、国家公园跨越多个省份,不同省份在治理需求、治理资源、治理能力层面截然不同,这使得区域协同立法、流域协同立法、陆海协同立法成为重要的协作基础。构建司法协同的法治保障与制度体系关键在于:一是构建人大常委会沟通接洽机制,先由各省(区、市)人大常委会实现省(区、市)内意见统筹,再以人大常委会为依托实现跨省沟通,降低跨省协同立法的沟通成本;二是通过协同立法对行为性质与法律责任予以统一表述,为司法协作铺垫基础;三是在协同立法中明晰环境司法协作的定位,通过协同配合、执法联动、公私合作等方面的规定,为司法协作范围的扩张提供依据。

第三,发挥省(区、市)高院在审判领域的指导功能。以省(区、市)高院为载体推进审判白皮书联合发布、示范案例联合发布等机制。环境审判区别于其他审判类型的重要特征在于:一是环境审判具有综合性,即往往跨越民事、行政、刑事三个部门法领域;二是环境审判具有专业性,即环境审判的证据认定与因果分析需要专业鉴定与专业能力支撑;三是环境审判的落脚点在于多元化修复方案,即环境审判的修复性导向强于惩戒性导向。在此前提下,区域环境司法审判标准尺度的统一需发挥省(区、市)高院的枢纽作用。相邻省份的省(区、市)高院可通过联合开展专业法官会议、制定审判白皮书、发布典型案例、定期司法调研等途径,逐渐在研讨中形成趋同的审判立场[21],提高环境司法专门化的水平与环境司法协作的能力。

4.2.2 区域环境司法协作的结构性调适第一,推动环境巡回审判点的下沉化设置。司法资源有限性与非均衡性的纾解之道在于集中环境审判力量,以设置巡回法庭的方式将有限的环境审判力量投入到生态环境问题多发区。如针对生态保护类案件、资源开发利用类案件、气候变化应对类案件,行政边界区域的关涉法院可通过协议方式联合创设环境巡回审判点。一方面巡回审判点在人力上抽调各法院内业务精干、对环境司法饶有研究的员额法官;另一方面巡回审判点在物质设施上探索财政支持联合供给,实现多地法院对环境巡回审判点的支持;此外巡回审判点法官实施定期异地交流轮换制度,且以此为载体培养与吸纳更多业务精干的法官,从而建构脱离地方干扰和避免行政化倾向的区域环境司法协作机制。

第二,加强“共享法庭”及其配套治理体系与能力建设。在新一轮司法改革中,“共享法庭”成为破解高额司法成本和司法协作瓶颈的关键,如浙江省率先建立以“共享法庭”为支点的跨区域司法协作机制,推动“点对点”高效完成其他法院、部门、“共享法庭”委托的协作事项,助力司法服务跨域延伸,有效提升了环境司法协作的精度和效率。2022年5月10日,由浙江省长兴县人民法院、安吉县人民法院,安徽省广德市人民法院跨省联建的“共享法庭”长三角(湖州)产业合作区服务站正式启用。三地法院签约《司法协作备忘录》,明确了“共享法庭”协作方式和工作流程,为探索长三角司法一体化提供了新样本。若适用“共享法庭”,一方面可设置系统抽选机制,在协作法院范围内抽选审理法官,而后在“共享法庭”范围内完成庭前调解、庭审活动、举证质证等流程;另一方面可借助“共享法庭”平台对接环保部门、环境鉴定部门、检察部门等,邀请相关部门专家在环境侵权因果认定、生态修复方案设计等环节中发表意见,从而提升司法审理质效、破除诉讼主客场现象、促进司法服务普惠化。

第三,构建司法协作常态化的新型考核机制。环境司法协作的举措落实需要坚实的保障,为此需发挥考核机制的“指挥棒”作用。可逐渐将环境司法协作指标纳入中院、高院考核体系,对于签署环境司法协作协议而不执行、确立环境司法协作机制而不启动、未能及时传达落实环境司法协作精神等情形,予以一定问责。而对于落实环境司法协作卓有成效的法院,则可确立为典型在法院系统内推广。就司法能力建设而言,环境案件的复杂性使得及时总结类案特征、展开审判经验研讨、发布指导性案例和典型案例具有其必要性。如长三角等区域可以指定管辖法院或环境法庭为基本单位展开疑难案件研讨、审判经验交流、法官专业会议等活动,而后以书面形式对会议的知识贡献进行提炼与总结,最后以四地高院的名义联合发布一体化成果。

4.2.3 区域环境司法协作机制的数字化转型第一,借助新兴技术强化法院的治理性、司法能动的功能。在环境司法协作的背景下,法院在执行审判功能的同时,也要发挥普法教育、示范督导等一系列社会治理、政策形成的功能。一方面,法院需要纵深推进环境司法的信息化、科技化和智能化水平,将大数据、区块链、人工智能等新兴技术与环境司法协作深度融合,激发法院的协作活力和司法能动性;另一方面,法院可以运用监控技术督导生态修复,既以此督导当事人履行修复义务,又以此降低法院执行监督的成本负担。目前长三角区域环境审判信息化应用程度较高,并率先引入司法区块链技术,为实现区域环境司法协作机制的数字化转型提供了可供参考的经验与样本。

第二,推进法院内外部系统的数据信息共享。数字化技术致力于实现信息的化约与传递,借助该技术既能够在同一时间处理更多事务,也能够跨越空间实现对问题域的治理。区域环境司法协作既需要以该技术进一步实现立案、移送、审判、执行等重要环节的数字化,也需要以数字化强化协作主体的信息沟通与共享。无论是审判标准的趋同,还是司法协作的启动,都离不开数据铺垫。通过跨越“数据藩篱”,既能为法院类案同判提供前提,也能为司法调研形成实体标准筑牢基础[22]。一方面,需要强化法院系统内部的数据共享力度。在审判信息系统内,逐渐实现跨省域法院内部审判数据的共享,对于部分实体问题的司法调研与会议研讨成果可置于系统内供不同法院参阅,对于已经通过会议形成的审判共识则置于系统内供法官检索。另一方面,需要强化法院系统同法院系统外的数据共享力度。法院系统的外部协作涉及跨部门、跨区域数据的调取,既对数据安全有较高要求,也面临着部门壁垒的阻碍。对此可逐渐探索由上级党委牵头,建立跨部门、跨区域的会商系统,在系统内共享可公开数据,法院可据此研判一定时期内环境案件趋势,为其更好地应对环境审判构筑基础。

第三,加强环境司法案件的数据信息共享与经验沟通。信息共享在制度层面表现为两种类型:一是数据信息的技术化、共享化与平台化。环境法庭或指定管辖法院对辖区内环境信息掌握得更全面和准确,当其他法院办案过程中涉及本辖区信息时,置于平台内的数据信息则便于不同法院进行查阅与参考,有益于提高案件的办理质效。二是经验信息的交流化、沟通化与定期化。通过定期开办联席会议或学术研讨会议等形式来促进不同区域法官之间的信任度、共识度与亲密度,从而降低环境司法协作过程中的沟通成本与保持合作持续性。目前长三角区域环境司法协作在经验信息沟通上已取得一定成效,诸多会议的开办增进了不同区域内法官的熟悉程度与合作水平。鉴于生态环境的整体性、系统性和关联性,未来还有待借助数字化治理来夯实区域环境司法协作机制。总之,需要构建更加规范化、程序化、多层次、跨部门的环境司法协作与良性互动长效机制,从而形成司法资源同享、突出问题同治、协调机制同立、工作举措同商于一体的区域环境司法协作格局。

| [1] |

韩英夫. 论区域性环境行政的法治逻辑[J]. 内蒙古社会科学, 2020, 41(6): 98-108. |

| [2] |

陈真亮. 行政边界区域环境法治的理论展开、实践检视及治理转型[J]. 江西财经大学学报, 2022(1): 125-135. |

| [3] |

李华琪, 曹奕阳. 区域环境司法协作的理论溯源与制度回应——以长三角地区为例[J]. 中国环境管理, 2021, 13(6): 140-146. |

| [4] |

黄锡生, 尚睿. 长江流域环境司法协作的理论构造与制度完善[J]. 河南财经政法大学学报, 2022, 37(2): 8-16. |

| [5] |

李景豹. 论黄河流域生态环境的司法协同治理[J]. 青海社会科学, 2020(6): 94-103. |

| [6] |

吴勇. 关于跨区域环境审判机构设置的思考——基于漳州中院生态巡回法庭审理首例公益诉讼案的启示[J]. 环境保护, 2015, 43(17): 52-55. |

| [7] |

任洪涛, 余德厚. 论跨行政区域环境资源案件的司法管辖制度[J]. 甘肃政法学院学报, 2017(4): 127-136. |

| [8] |

徐子良. 地方法院在司法改革中的能动性思考——兼论区域司法环境软实力之提升[J]. 法学, 2010(4): 153-160. |

| [9] |

杜辉. 环境司法的公共治理面向——基于"环境司法中国模式" 的建构[J]. 法学评论, 2015, 33(4): 168-176. |

| [10] |

张忠民. 环境司法专门化发展的实证检视: 以环境审判机构和环境审判机制为中心[J]. 中国法学, 2016(6): 177-196. |

| [11] |

张丽艳. 区域司法协同机理研究[M]. 北京: 法律出版社, 2016: 24-24.

|

| [12] |

SCHAEFER H B. The bundling of similar interests in litigation. The incentives for class action and legal actions taken by associations[J]. European journal of law and economics, 2000, 9(3): 183-213. |

| [13] |

左卫民. 省统管法院人财物: 剖析与前瞻[J]. 法学评论, 2016, 34(3): 1-7. |

| [14] |

ZHANG X H. Judicial enforcement deputies: causes and effects of Chinese judges enforcing environmental administrative decisions[J]. Regulation & governance, 2016, 10(1): 29-43. |

| [15] |

MONTERO S G, Castellón E S, Rivera L M M, et al. Collaborative governance for sustainable water resources management: the experience of the Inter-municipal Initiative for the Integrated Management of the Ayuquila River Basin, Mexico[J]. Environment and urbanization, 2006, 18(2): 297-313. |

| [16] |

[法] 亨利·列斐伏尔. 空间与政治(第二版)[M]. 李春, 译. 上海: 上海人民出版社, 2015: 23-23.

|

| [17] |

GUNNINGHAM N. Environment law, regulation and governance: shifting architectures[J]. Journal of environmental law, 2009, 21(2): 179-212. |

| [18] |

FOLKE C. Social-ecological systems and adaptive governance of the commons[J]. Ecological research, 2007, 22(1): 14-15. |

| [19] |

郭武, 李梦瑶. 论环境刑事诉讼上诉期间生态修复行为的法律定性[J]. 中国环境管理, 2021, 13(2): 127-133. |

| [20] |

陈光. 区域立法协调机制的理论建构[M]. 北京: 人民出版社, 2014: 95-95.

|

| [21] |

梁桂平. 论专业法官会议的功能定位及运行模式[J]. 法律适用, 2016(8): 95-100. |

| [22] |

[德] 尤尔根·哈贝马斯. 在事实与规范之间: 关于法律和民主法治国的商谈理论[M]. 童世骏, 译. 北京: 三联书店, 2003: 76-76.

|

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15