中国正处于工业化进程高速推进的阶段,环境风险事故随之较之前较为多发[1]。与此同时,公众对环境风险的关注度持续提升,对于控制和管理环境风险的需求越来越强烈。但公众对环境风险的判断大多依靠主观经验和直接感受,与相关领域专家的判断、各类事物的客观风险水平间存在显著差异[2-4]。研究者们将公众的风险判断称为“公众风险感知”,公众对环境风险的感知会直接影响他们的反映和行为[2, 5]。较低的环境风险感知可能促使公众忽视潜在风险、未能及时采取防护措施,从而导致生命财产安全的损失;较高的环境风险感知则往往伴随着较低的风险接受度,从而可能引发群体性事件等反应行为,进而导致项目延迟或政策难以实施[6]。已有实证研究发现公众对洪水、台风等自然灾害带来的环境风险只有短期的记忆并且往往低估其危害,但对PX项目、核电、垃圾焚烧等专家或政府评估危害更小的项目的环境风险却无法接受,引发了不同规模的群体性事件[7, 8]。为尽可能地避免群体性事件的发生、维护公众的生命财产安全,近年来环境风险感知及其影响因素研究的重要性正在我国受到越来越多的关注和强调。

1 文献综述环境风险是指由自然原因或人类活动引起的,通过降低环境质量及生态服务功能,从而能对人体健康、自然环境与生态系统产生损害的事件[9, 10]。从环境风险的起因来看,可以将其分为自然灾害和技术风险两类。环境风险研究正是起源于对自然灾害的认识、评估和防治。早在20世纪三四十年代,人们便开始对自然灾害开展系统研究,并在70年代取得较大的进展。20世纪50年代以来,伴随着科学技术的高速发展,以核电为代表的技术风险开始受到西方国家越来越多的关注,技术风险的潜在危害和人类对这类风险的心理反应也成为研究热点[9]。从环境风险的后果来看,可以将其分为突发性环境风险和累积性环境风险。突发性环境风险大多源自事故排放、泄漏等造成的污染物瞬时大量排放,是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素。累积性环境风险是指开发活动中潜在的会对人类健康、生态环境产生危害的行为,这种风险一般比较隐蔽,但对人类健康和生态环境具有长远的影响[10]。国内外的科研工作者和技术人员们对突发性和累积性环境风险均开展了系统的风险评价,但也有不少研究人员发现,公众对环境风险的认知与客观模型评价间存在差异,进而在一定程度上放大了环境正义和公平问题[1]。

公众对风险的认知和感受被称为“公众风险感知”。公众风险感知的研究始于20世纪60年代。回顾过去60年的研究历程,学者们对环境风险感知和风险接受度影响因素的解释主要有“风险决定论”“个体自主论”“文化影响论”等理论体系[11]。“风险决定论”认为,事件类别、发生概率、持续性、危害程度与后果不确定等特征是影响公众环境风险感知和接受度差异的决定性因素[12]。例如,Kahan[13]和Wen等[14]的研究表明,公众对人为活动导致的臭氧空洞、核能等环境风险具有强烈的风险感知,对自然因素导致的灾害类环境风险的感知则处于较低水平。“个体自主论”认为,性别、年龄、种族、受教育水平、收入水平等个体特征的差异是影响公众环境风险感知和接受度的最重要因素之一[15]。例如,Finucane等[16]针对不同人种的风险感知研究发现,性别和种族与公众风险感知有关,白人男性对于环境风险的接受水平更高。Yim等[17]则指出受教育水平更高的个体感知到的环境风险水平往往更低,接受度更高。关于文化因素的讨论始于Douglas和Wildavsky提出的“风险文化理论” [18]。这一理论基于不同的信仰和文化世界观,将社会群体划分为平等主义者、宿命论主义者、等级主义者和个人主义者,不同的社会群体对于环境风险的感知存在差异。文化影响论中的“社会信任”作为一种社会文化特征,其对公众环境风险感知的影响得到了国内外学者的普遍认同。Lee等[19]和Carlton等[20]在研究中发现,对政府部门的监管具有更高信任度的公众往往对环境风险的感知水平更低。

尽管以往研究者们分别从三种不同的理论视角对环境风险感知进行了探讨,越来越多的学者认同公众环境风险感知的形成是各种主客观因素及风险、个体、社会文化特征等综合作用的结果[11]。只有将多种因素结合起来,系统考察不同影响因素在公众风险感知中的角色,才能获得更接近现实的认识。因此,本文采用结构方程模型量化了客观风险水平、社会经济水平、风险影响度、风险场域了解度、政府信任度等主客观因素及其相互作用对11种环境风险的公众风险接受度的影响。

2 数据来源与研究假设 2.1 客观风险水平本文所关注的环境风险不仅仅局限于技术风险中的环境风险,而是包含当前政府、公众和学者们广泛关注的自然灾害风险、技术风险和环境污染风险在内的广义环境风险。11种环境风险分别为核电、地震、重污染天气、自然火灾、近地面臭氧、高温热浪、蓝藻水华、垃圾处置、重金属污染、化工生产和危化品运输。本文以11种环境风险作为研究对象,将“道路交通”这一日常风险作为研究对照开展风险接受度的影响因素分析研究。由于不同类型环境风险可能导致不同的实际后果,本文依据发生率、事故死亡率、事故财产损失、投诉量等风险指标将环境风险划分为高风险、中风险和低风险三个等级,通过文献调研获取不同环境风险的评价指标类型和指标值,并在此基础上依据表 1所示的分类进行客观风险水平等级划分。各环境风险的客观风险水平划分结果如表 2所示。

| 表 1 客观风险水平评价指标 |

| 表 2 客观风险水平分类 |

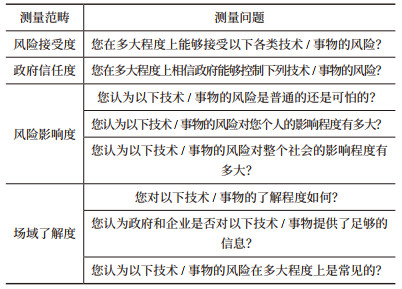

本文通过问卷调研采集中国公众对11类环境风险以及道路交通风险的风险感知水平和人口学信息。考虑到疫情防控安全需要,问卷调研采用线上平台发放和收集,通过“问卷星”(https://www.wjx.cn/)在全国范围内进行随机投放。问卷包含两部分内容:①风险感知量表,以Finschoff等[3]提出的“心理测量范式”为基础,进行本土化修改后形成适合中国公众的风险感知测量量表。量表测量问题如表 3所示,所有问题均采用滑条形式进行百分制评分。其中,“风险接受度”是指公众对特定风险事故后果的可接受程度,“政府信任度”是指公众对政府控制特定风险事故后果的信任程度,“风险影响度”是指特定风险事故发生后对公众个人、生活和社会的影响程度,“场域了解度”是指公众对特定风险事故所处的“社会—经济—环境”复合系统的了解程度。②人口学信息,包括性别、年龄、常住地、婚姻状况、受教育水平、家庭月收入等基本信息。

| 表 3 风险感知测量量表 |

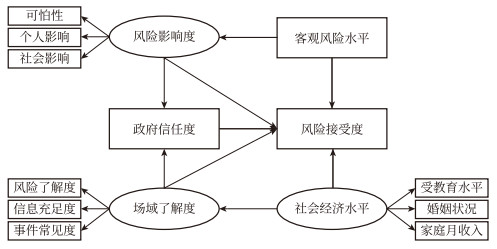

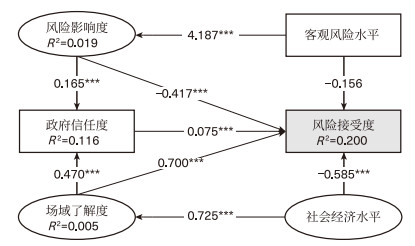

结合环境风险感知相关理论和研究,本文提出如下假设:①客观风险水平、社会经济水平、风险影响度、场域了解度和政府信任度均能直接影响公众的风险接受度;②客观风险水平会通过风险影响度的中介作用,间接影响风险接受度;③社会经济水平可以通过场域了解度的中介作用,间接影响风险接受度;④风险影响度和场域了解度除直接影响风险接受度外,还会通过政府信任度的中介作用间接影响风险接受度。结构方程模型是一种验证性的分析模型,主要包含模型构建、模型拟合、模型评价和模型修正四个步骤[27, 28]。本文首先基于研究假设搭建了图 1所示的理论模型,随后选用应用最广泛的极大似然法进行参数估计。在模型评价中,参考温忠麟等[29]和卢皓宇等[30]的研究,选用表 6所示的拟合指数和参考值,当多个指数吻合度达到参考值要求时认为模型可以接受。最后,根据修正指数MI对模型进行修正,得到最终的结构方程模型并进行分析讨论[27, 28]。由IBM公司推出的IBM SPSS AMOS 24.0统计学软件是一款主要用于结构方程模型处理的图形化建模工具,在商业安全分析、企业精神培育、用户感受评估等多领域得到广泛使用[31-34]。本文基于问卷调查数据,采用该软件对概念模型进行拟合和验证。

|

图 1 风险接受度影响因素结构方程概念模型 |

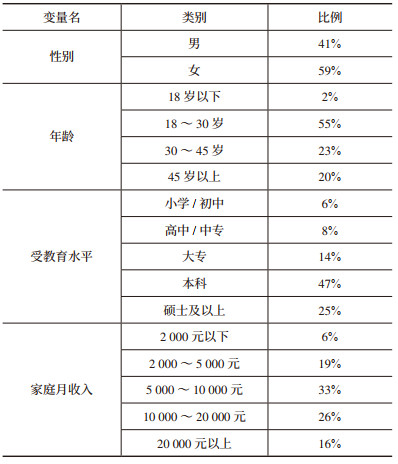

依托线上问卷平台,共回收有效问卷625份。样本覆盖了全国29个省份,主要集中在东部和北方地区,其中江苏和山东两省的受访者最多,占全部样本量的42.1%,而江苏和山东两省也是我国近年环境风险事故的高发区。表 4展示了有效样本的人口学特征。由表可知,有效样本中女性比例较高,年龄18 ~ 30岁的比例最高,受教育水平大多在本科以上,超过半数受访者的家庭月收入在5000 ~ 20 000元。虽然受访者构成与全国的平均水平相比存在一定偏差,但由于自我汇报式的问卷填写对受访者的理解能力和耐心有一定的要求,且网络问卷需要受访者有使用电子设备的习惯和能力,因此有效样本所呈现的女性比例和受教育水平偏高、年龄偏低等现象在类似调研中广泛存在。此外,本研究仅关注客观风险水平、风险影响度、场域影响度和社会经济水平对于风险接受度的贡献,不涉及对于性别、年龄等人口学分组的讨论,因此上述样本偏差对于本研究的结论不产生显著影响。

| 表 4 人口学变量描述性统计 |

采用调查问卷设计和分析中适用范围最广、最为研究者认可的克朗巴哈系数、KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)和巴特勒球形检验分别对风险影响度和场域了解度指标进行信度和效度检验[35, 36]。检验结果如表 5所示。测度题项中除“常见度”外,其余题项的因子载荷均符合Hair等[37]建议的大于0.6的标准。风险影响度和场域了解度的克朗巴哈系数值、KMO和巴特勒球形检验值均大于0.6。此外,社会经济水平的三个测量指标两两之间均在0.01水平上显著相关。检验结果表明所选用的测量指标对于相应的风险因子有较好的解释度,符合结构方程模型的建模要求。

| 表 5 信效度检验 |

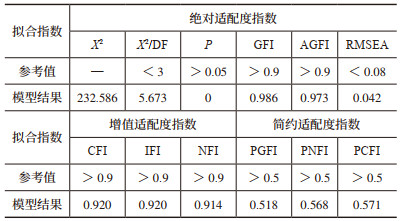

根据MI修正指数对假设模型进行调整后的模型拟合指数如表 6所示。由表可知,模型的半数绝对适配度指数在参考值范围内,所有增值适配指数和简约适配指数均在参考值范围内,模型总体拟合效果较好。

| 表 6 结构方程模型的拟合指数 |

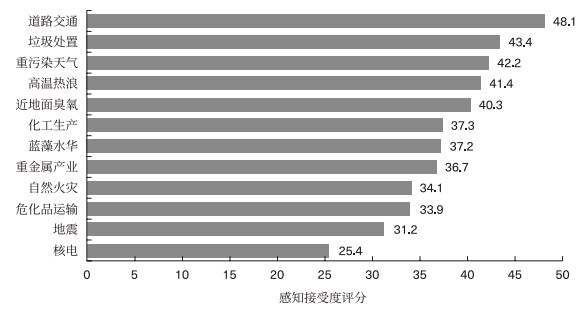

受访者对12种风险的感知接受度水平和优化拟合后的结构方程模型结果分别如图 2和图 3所示,具体分析如下:

|

图 2 风险接受度评分 |

|

图 3 结构方程模型分析结果 注:*** 表示路径系数的显著性P值<0.05,效应显著 |

(1)公众对不同类别环境风险的接受度存在差异。公众对常见的、风险后果存在渐进性的垃圾处置、重污染天气等风险的接受水平较高,平均接受度超过了40;但对与日常生活距离较远的、风险后果存在突发性的技术类和自然类风险如核电、地震等接受水平较低,平均接受度不足35。但是公众对所有类型环境风险的接受度都低于对道路交通这一常见突发性风险的接受度。除此以外,公众对环境风险的整体接受度偏低。在百分制量表中,公众对于本文所选用的11种环境风险和道路交通这一日常风险的接受度均在50以下,体现了中国公众强烈的风险厌恶心理,这一结果与以往针对不同人种风险感知差异和中国公众风险感知特征的研究结果相近[16, 31]。

(2)政府信任度、感知影响度、场域了解度和社会经济水平对风险接受度存在显著的直接影响。结构方程模型结果显示,客观风险水平与风险接受度之间的路径系数为-0.156(t<2.58),即客观风险水平对风险接受度不存在直接显著影响。政府信任度与风险接受度之间的路径系数为0.075(t>2.58),即对政府应对特定环境风险的信任度越高的公众对该风险的接受度越高;风险影响度与风险接受度之间的路径系数为-0.417(t>2.58),即认为特定环境风险对自己和社会影响度越高的公众对该风险的接受度越低;场域了解度与风险接受度之间的路径系数为0.700(t>2.58),即对特定环境风险场域更了解的公众对该风险的接受度越高;社会经济水平与风险接受度之间的路径系数为-0.585(t>2.58),即社会经济水平较高的已婚、高受教育水平、高收入群体对于环境风险的接受度越低。综上所述,假设①部分成立。

(3)客观风险水平、社会经济水平、感知影响度和场域了解度经由中介变量对风险接受度存在显著的间接影响。客观风险水平与风险影响度之间的路径系数为4.187(t>2.58),客观风险水平经由风险影响度的中介作用可对风险接受度产生间接负效应,即环境风险的客观风险水平越高,该风险对公众的影响度越高,从而致使公众对该风险的接受度降低。中介条件下的路径系数乘积大于客观风险与风险接受度之间的直接路径系数,假设②成立。社会经济水平与场域了解度之间的路径系数为0.725(t>2.58),社会经济水平经由场域了解度的中介作用可对风险接受度产生间接正效应,即公众的社会经济水平越高,对于风险场域的了解度也越高,从而致使对该风险的接受度提升,但中介条件下的路径系数乘积小于社会经济水平与风险接受度之间的直接路径系数,间接正效应并不明显,假设③部分成立。风险影响度与政府信任度之间的路径系数为0.165(t>2.58),风险影响度经由政府信任度的中介作用可对风险接受度产生间接正效应,即某一环境风险的影响度越高,公众对政府应对该风险的信任度也越高,从而致使对该风险的接受度提升,但中介条件下的路径系数乘积小于风险影响度与风险接受度之间的直接路径系数,间接正效应并不明显。场域了解度与政府信任度之间的路径系数为0.470(t>2.58),场域了解度经由政府信任度的中介效应可对风险接受度产生间接正效应,即公众对风险场域的了解度越高,对政府应对该风险的信任度也越高,从而致使对该风险的接受度提升,但中介条件下的路径系数乘积小于场域影响度与风险接受度之间的直接路径系数,间接正效应不如直接正效应明显。总体而言,假设④部分成立。

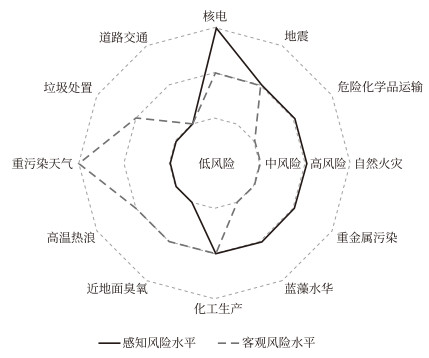

3.4 风险接受度与客观风险水平差异分析为验证公众风险感知与客观风险水平是否存在偏差,本文采用公众对12种风险的接受度表征其主观感知的风险水平,即风险接受度越低,公众主观感知的风险水平越高。参考客观风险水平划分中1项高风险事件、6项中风险事件、5项低风险事件的分类方式,将公众主观感知的风险水平从大到小排序后同样划分为三个等级。图 4展示了12种风险的客观风险等级和公众主观感知的风险等级。其中,公众对道路交通、地震和化工生产的主观感知风险等级与客观风险等级较为匹配,说明对这些风险的认知较为客观,不存在偏差。公众对垃圾处置、重污染天气、高温热浪、近地面臭氧的主观感知的风险等级低于客观风险等级,说明存在风险漠视。公众对核电、危化品运输、自然火灾、重金属污染、蓝藻水华的主观感知风险等级高于客观风险等级,说明存在风险放大。

|

图 4 主客观风险水平对比 |

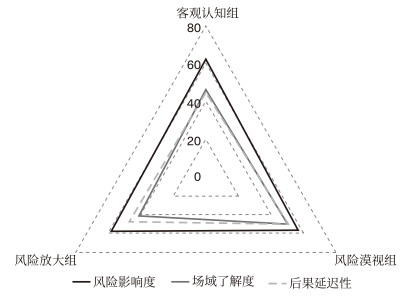

图 5展现了不同主观感知与客观风险差异特征组别的环境风险的影响度、公众场域了解度和风险后果滞后性均值分布情况。具体而言,地震和化工生产风险属于突发性环境风险,风险后果的滞后性较低且容易引发强烈的社会反响。虽然公众对这两类风险的场域了解度不高,但其发生后的详细新闻报道和可能对公众生活造成的巨大影响均能强化公众对风险的认知并提升风险防范意识,最终作出更为客观的风险评价。而垃圾处置、重污染天气、高温热浪、近地面臭氧等为日常常见且风险后果较弱或滞后性较大的环境风险,对于这类风险,公众即便在了解其场域特征的基础上也容易在短期内做出风险漠视的决定。核电、危险化学品运输、自然火灾、重金属污染和蓝藻水华等为公众了解度较低且风险后果较大、滞后性较低的环境风险,对于这类风险,公众在相关信息不充足和对可能发生的巨大事故后果的回避心理作用下往往倾向于做出风险放大的决定。

|

图 5 风险特征分布 |

本文通过构建结构方程模型来识别公众环境风险接受度的影响因素,同时通过分析风险感知特征探究公众风险接受度与客观风险水平间的差异特征和存在原因,得出以下结论:

(1)中国公众对环境风险的接受度偏低且在不同风险类别间存在明显差异。公众对常见渐进性环境风险的接受度明显高于对非常见突发性环境风险的接受度。

(2)从风险接受度的直接影响因素来看,风险影响度和社会经济水平对风险接受度存在显著的负效应,政府信任度和场域了解度对风险接受度存在显著的正效应,客观风险水平不直接作用于风险接受度。

(3)从风险接受度的间接影响因素来看,客观风险水平在风险影响度的中介作用下对风险接受度产生间接负效应,社会经济水平在场域了解度的中介作用下对风险接受度产生间接正效应,场域了解度和风险影响度在政府信任度的中介作用下对风险接受度产生间接正效应。

(4)从风险接受度与客观风险水平的差异来看,公众对常见的渐进性环境风险容易产生风险漠视行为,对陌生的突发性环境风险容易产生风险放大行为,对关注度高的突发性环境风险的接受度与客观风险水平更吻合。

4.2 政策建议(1)生态环境等相关部门应通过广泛的风险交流引导公众正确认识风险,促使公众风险控制需求适应当前社会经济发展阶段的风险防控能力。当前我国仍处于工业化和城镇化的快速发展阶段,环境风险水平远高于发达国家,公众对环境风险的低接受水平为风险管理工作带来了更大的挑战。本文采用的客观风险水平值代表环境风险领域专家学者的观点,但公众对环境风险的接受度不受客观风险水平的直接影响。尽管客观风险水平仍可能通过影响公众对风险影响度的感知判断间接影响风险接受度,但风险的实际发生率、影响范围等客观因素仅仅是公众判断是否接受风险的一个信息来源,而不是唯一的决定因素。而有研究发现,现有政策和经济结构对大部分中国公众的风险接受度影响深远[38]。因此,在未来风险交流过程中为消弭社会经济建设和公众安全需求之间的矛盾,不仅需要在地区发展和企业生产经营过程中紧跟高质量发展的时代步伐,降低风险事故的发生概率和影响范围,还应对公众开展广泛且有针对性的风险交流,强化对公众认识风险的引导,促使其更理性客观地应对环境风险,提升公众对环境风险的接受度。

(2)社会经济水平持续提升的背景下,应联合施策提高公众的风险场域了解度和政府信任度以提升风险接受水平。场域了解度和政府信任度的提高可以显著提升公众的环境风险接受度。公众对于技术类风险的接受度显著低于自然灾害和日常类风险,这在一定程度是公众对其了解程度较低、对政府应对新型风险的能力信任不足导致的。可喜的是,近年来我国持续畅通项目建设过程中的信息公开和公众参与渠道,在一定程度上提升了公众对环境风险的接受度、减少了群体性事件的发生。但在社会经济高速发展的当下,社会经济水平对场域了解度和政府信任度的贡献也应引起重视。社会经济水平一方面直接对公众的主观风险接受度产生负面影响(路径系数-0.585),另一方面又通过场域了解度的中介作用分别对公众的风险接受度和政府信任度产生正面影响(路径系数0.508,0.341)。可见,社会经济水平的快速提升虽然能在一定程度上通过提升场域了解度和政府信任度来提高公众对环境风险的接受度,但其本身伴随的生态安全需求提升带来的风险接受度降低的影响是更直接、更显著的。而在社会经济水平不断提升的情况下,一些在过去能够被公众所接受的环境风险将逐渐成为不可接受的风险。过去大量公众风险感知研究发现,受教育程度和收入水平的提高将提升公众对环境风险的敏感度、降低对环境风险的接受度,政府信任度的提升则将降低公众对环境风险的感知度、提升对环境风险的接受度[39, 40]。因此,在国家发展过程中,一定要注重经济社会的高质量发展,通过政府用大概率思维应对小概率风险的安全体系建设提升公众的信任度,通过全社会的环境科普教育提升公众的场域了解度,从而在发展的同时提高公众对各类风险的接受度。

(3)根据易被公众漠视和放大的环境风险类型,开展差异化的风险管理工作。依据主观风险感知水平和客观风险水平的对比,可以看到公众对于事故后果即时显现、社会关注度高的环境风险具有更理性客观的风险认知。公众对于常见的渐进性环境风险的了解程度较高、对政府管控风险的信任度也较高,即使这类风险的客观风险水平高、影响度较高,公众的风险接受度依旧偏高。公众对于不常见的突发性环境风险的了解度较低、对政府管控风险的信任度也相对较低,因此即使客观风险水平较低的风险也被公众认为难以接受。这一特征在公众对自然灾害风险的感知中表现得尤为突出。公众对常见的、社会影响较大、政府应对经验丰富的地震风险给出了较为客观的风险评价,而对后果隐蔽、社会关注度较低的高温热浪风险表现出风险漠视,对相对不常见的、社会影响较大的自然火灾表现出风险放大。此外,值得一提的是,公众对于核电这一技术类风险虽然表现出较高的政府信任度(68.83),但却给出了非常低的风险接受度,这与公众对核电的低了解度(36.58)不无关系。总体而言,公众可能因对高温热浪等渐进性常见环境风险的轻视而遭受生命健康和财产损失,也可能因对核电等突发性陌生环境风险的过激反对行为而阻碍相关项目的顺利开展,甚至影响当地经济社会发展。因此,在风险管理和风险沟通过程中应提前识别公众对特定环境风险的感知特征,对不同类型的环境风险进行差异化管理,有针对性地开展环境风险知识普及和建设项目信息解读。

| [1] |

刘苗苗, 李若琦, 张海波, 等. 我国生态环境风险分担与利益分配机制: 问题与对策[J]. 环境保护, 2019, 47(8): 52-55. |

| [2] |

SLOVIC P. Perception of risk[J]. Science, 1987, 236(4799): 280-285. DOI:10.1126/science.3563507 |

| [3] |

FISCHHOFF B, SLOVIC P, LICHTENSTEIN S, et al. How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits[J]. Policy sciences, 1978, 9(2): 127-152. DOI:10.1007/BF00143739 |

| [4] |

JUNGEUN YANG J. The influence of culture on Koreans' risk perception[J]. Journal of risk research, 2015, 18(1): 69-92. DOI:10.1080/13669877.2013.879490 |

| [5] |

SJÖBERG L. Distal factors in risk perception[J]. Journal of risk research, 2003, 6(3): 187-211. DOI:10.1080/1366987032000088847 |

| [6] |

GLASER A. From brokdorf to Fukushima: the long journey to nuclear phase-out[J]. Bulletin of the atomic scientists, 2012, 68(6): 10-21. DOI:10.1177/0096340212464357 |

| [7] |

TERPSTRA T, GUTTELING J M, GELDOF G D, et al. The perception of flood risk and water nuisance[J]. Water science and technology, 2006, 54(6-7): 431-439. DOI:10.2166/wst.2006.573 |

| [8] |

NGENYAM BANG H, BURTON N C. Contemporary flood risk perceptions in England: implications for flood risk management foresight[J]. Climate risk management, 2021, 32: 100317. DOI:10.1016/j.crm.2021.100317 |

| [9] |

毕军, 杨洁, 李其亮. 区域环境风险分析和管理[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2006.

|

| [10] |

毕军, 马宗伟, 刘苗苗, 等. 我国环境风险管理的现状与重点[J]. 环境保护, 2017, 45(5): 13-19. |

| [11] |

王刚, 宋锴业. 环境风险感知的影响因素和作用机理: 基于核风险感知的混合方法分析[J]. 社会, 2018, 38(4): 212-240. DOI:10.3969/j.issn.1004-8804.2018.04.007 |

| [12] |

BLANKERTZ D F. Book review: risk taking and information handling in consumer behavior[J]. Journal of marketing research, 1969, 6(1): 110-111. |

| [13] |

KAHAN D M, JENKINS-SMITH H, BRAMAN D. Cultural cognition of scientific consensus[J]. Journal of risk research, 2011, 14(2): 147-174. DOI:10.1080/13669877.2010.511246 |

| [14] |

XUE W, HINE D W, LOI N M, et al. Cultural worldviews and environmental risk perceptions: a meta-analysis[J]. Journal of environmental psychology, 2014, 40: 249-258. DOI:10.1016/j.jenvp.2014.07.002 |

| [15] |

DE DOMINICIS S, FORNARA F, CANCELLIERI U G, et al. We are at risk, and so what? Place attachment, environmental risk perceptions and preventive coping behaviours[J]. Journal of environmental psychology, 2015, 43: 66-78. DOI:10.1016/j.jenvp.2015.05.010 |

| [16] |

FINUCANE M L, SLOVIC P, MERTZ C K, et al. Gender, race, and perceived risk: the 'white male' effect[J]. Health, risk & society, 2000, 2(2): 159-172. |

| [17] |

YIM M S, VAGANOV P A. Effects of education on nuclear risk perception and attitude: theory[J]. Progress in nuclear energy, 2003, 42(2): 221-235. DOI:10.1016/S0149-1970(03)80010-0 |

| [18] |

DOUGLAS M, WILDAVSKY A. Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers[M]. Berkeley: University of California Press, 1982.

|

| [19] |

LEE J E C, LEMYRE L, MERCIER P, et al. Beyond the hazard: the role of beliefs in health risk perception[J]. Human and ecological risk assessment: an international journal, 2005, 11(6): 1111-1126. DOI:10.1080/10807030500278636 |

| [20] |

CARLTON J S, JACOBSON S K. Climate change and coastal environmental risk perceptions in Florida[J]. Journal of environmental management, 2013, 130: 32-39. DOI:10.3969/j.issn.1008-813X.2013.05.009 |

| [21] |

U.S. EPA. Guidelines for carcinogen risk assessment[EB/OL]. [2009-06-15]. https://www.epa.gov/risk/guidelinescarcinogen-risk-assessment.

|

| [22] |

尚志海, 刘希林. 可接受风险与灾害研究[J]. 地理科学进展, 2010, 29(1): 23-30. |

| [23] |

王俊豪, 胡飞. 核电的经济特性及其安全性管制的有效性分析[J]. 经济理论与经济管理, 2021, 41(5): 100-112. |

| [24] |

YIN P, BRAUER M, COHEN A J, et al. The effect of air pollution on deaths, disease burden, and life expectancy across China and its provinces, 1990-2017:an analysis for the global burden of disease study 2017[J]. The lancet planetary health, 2020, 4(9): E386-E398. |

| [25] |

国家统计局. 年度数据[EB/OL]. [2022-10-18]. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

|

| [26] |

占明锦. 全球升温背景下高温对城市能源消耗和人体健康的影响研究[D]. 北京: 中国气象科学研究院, 2018.

|

| [27] |

曲波, 郭海强, 任继萍, 等. 结构方程模型及其应用[J]. 中国卫生统计, 2005, 22(6): 405-407. |

| [28] |

吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用(第二版)[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.

|

| [29] |

温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. 结构方程模型检验: 拟合指数与卡方准则[J]. 心理学报, 2004, 36(2): 186-194. |

| [30] |

卢皓宇, 宫梦龙, 武鼎祥, 等. 商业综合体交通流线研究——以合肥市天鹅湖万达广场为例[J]. 住宅科技, 2019, 39(5): 30-33. |

| [31] |

付会斌, 潘海燕, 孔丹莉, 等. 二阶验证性因子模型的AMOS实现[J]. 中国卫生统计, 2013, 30(1): 52-56. |

| [32] |

HSU I Y, SU T S, KAO C S, et al. Analysis of business safety performance by structural equation models[J]. Safety science, 2012, 50(1): 1-11. |

| [33] |

YEH S S, MA T, HUAN T C. Building social entrepreneurship for the hotel industry by promoting environmental education[J]. International journal of contemporary hospitality management, 2016, 28(6): 1204-1224. |

| [34] |

FOROUDI P, GUPTA S, SIVARAJAH U, et al. Investigating the effects of smart technology on customer dynamics and customer experience[J]. Computers in human behavior, 2018, 80: 271-282. |

| [35] |

HUANG L, ZHOU Y, HAN Y T, et al. Effect of the Fukushima nuclear accident on the risk perception of residents near a nuclear power plant in China[J]. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 2013, 110(49): 19742-19747. |

| [36] |

ZHONG Y P, LIU W H, LEE T Y, et al. Risk perception, knowledge, information sources and emotional states among COVID-19 patients in Wuhan, China[J]. Nursing outlook, 2021, 69(1): 13-21. |

| [37] |

HAIR J F JR, ANDERSON R E, TATHAM R L, et al. Multivariate Data Analysis[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998.

|

| [38] |

HUANG L, DUAN B L, BI J, et al. Analysis of determining factors of the public's risk acceptance level in China[J]. Human and ecological risk assessment: an international journal, 2010, 16(2): 365-379. |

| [39] |

杜茜, 张志娇, 武海俊, 等. 公众对区域突发环境风险的可接受水平及影响因素研究[J]. 环境保护, 2017, 45(5): 29-36. |

| [40] |

LIU T Z, ZHANG H Y, LI X W, et al. Individual factors influencing risk perceptions of hazardous chemicals in China[J]. Environmental research, 2020, 186: 109523. |

2023, Vol. 15

2023, Vol. 15