2. 上海市野生动植物保护协会, 上海 200011

2. Shanghai Wildlife Conservation Association, Shanghai 200011, China

《关于进一步加强生物多样性保护的意见》(以下简称《意见》)提出了加快完善生物多样性保护政策法规的总体目标,其中强调要健全生物多样性损害鉴定评估方法和工作机制,完善打击野生动植物非法贸易制度。这与实现执法、司法中涉野生动物及其制品价值认定的正当性和科学性密切相关。我国刑法中,常见的破坏野生动物资源犯罪有危害珍贵、濒危野生动物罪和走私珍贵动物、动物制品罪。构成该罪不仅在于行为人所造成的实害结果,还有违反了国家强制性规范的行为。近些年,鹦鹉案等涉野生动物刑事案件的定罪量刑争议不断,大多集中在未自然分布于我国的野生动物及其制品的国内保护级别和涉案价值认定方面,对这类案件的关注正在从对司法重刑主义的质疑转向对国内物种管理的合理性考察,具体涉及《濒危野生动植物种国际贸易公约》(以下简称“CITES”)附录所载物种在纳入国内管理时价值认定的正当性和科学性问题。

1 现行价值认定规则述评在审理未自然分布于我国的野生动物及其制品案件时,涉及价值认定的三个步骤依次是级别核准、价值交叉核定和最终涉案价格鉴定。这三方面均与如何将未自然分布于我国的CITES附录物种作为国内重点保护物种管理密切相关。

1.1 级别核准规则与国际公约和各国国内法所采立场一致,我国对野生动物实行分级保护,通过设置重点保护,即国家一、二级保护动物,将有限的资源用于珍贵、濒危的野生动物种群[1]。根据我国《野生动物保护法》,由国务院野生动物保护主管部门对列于CITES附录中未自然分布于我国的物种进行级别核准。CITES将部分野生动植物种列于三个附录,以实现对国际贸易的分类管控,确保国际贸易不会威胁到物种的存续。1993年4月,原林业部《关于核准部分濒危野生动物为国家重点保护野生动物的通知》(林护通字〔1993〕 48号)确立了“直接适用”的核准方式,将CITES附录Ⅰ和附录Ⅱ所列非原产我国的所有野生动物,分别核准为国家一级、二级保护野生动物进行管理。这一核准方式在2012年《关于破坏野生动物资源刑事案件中涉及的〈 CITES公约〉附录Ⅰ和附录Ⅱ所列陆生野生动物制品价值核定问题的通知》(林濒发〔2012〕 239号)(以下简称《制品价值核定通知》)和2016年《关于贯彻实施〈野生动物保护法〉的通知》(林护发〔2016〕 181号)中被再次确认。

根据这一级别核准方式,未自然分布于我国,但列于附录Ⅰ、Ⅱ的野生动物及其制品均属于危害珍贵、濒危野生动物罪及走私珍贵动物、动物制品罪的犯罪对象。然而,从设置该类犯罪所要保护的法益来看,虽然形式上表现为维护国家对野生动物资源的管理秩序,但实质上是确认对珍贵、濒危动物资源的优先保护。这相当于赋予了未自然分布于我国的CITES附录物种与国内珍贵、濒危物种同等的保护地位,在对有限的执法和司法资源进行分配时,未能区分对我国本土物种的本国保护义务和在确需通过国内管理环节保护域外物种的国际义务[2]。有必要认识到,CITES附录并非单纯的保护名录,而是一种国际贸易管制级别。其作为由行政法律等构建起来的秩序,并不必然成为刑法所保护的法益[3]。因此,若附录所列物种并不濒危,不符合我国刑法中破坏野生动物资源类犯罪所保护的法益,则需要通过具体物种具体核准(以下简称为“人工核准”,也可称“逐一核准”)将其排除在保护级别之外,而非使刑法相关罪名成为缺乏自主意识的履约工具,对行为人苛以罪责难以相适应的刑罚。

1.2 价值核定规则跨境非法贸易中,受制于经济规律和国际运输条件,涉未自然分布于我国的野生动物资源走私类犯罪的犯罪对象多为列于CITES附录的高价值物种,特别是其制品。确认了对未自然分布于我国的CITES附录所列陆生野生动物制品的价值核定规则,对其参照同属、同科、同目的国家重点保护陆生野生动物的同类价值标准核定;此外,由于存在某一CITES附录物种对应多个国内重点保护物种的情况,《制品价值核定通知》明确了最低原则在此种情况下的适用,即“一对多”时,参照多个国内物种中价值标准最低的物种核定为CITES附录物种的价值。2017年颁布的《野生动物及其制品价值评估方法》(以下简称《价值评估方法》)再次确认了这一参照方式。

然而,实践中亦存在某一未自然分布于我国的CITES附录物种仅对应一个国内重点保护物种的情形。从表面上看,似乎“一对一”不涉及价值核定冲突,但当附录级别与国内保护动物的保护级别不一致时,“附录Ⅰ物种对应的是国内二级保护动物”或“附录Ⅱ物种对应的是国内一级保护动物”,现有法规并未指出应当按照哪个级别进行价值核定。例如,当涉案穿山甲是未自然分布于我国的列于CITES附录Ⅰ的非洲穿山甲时,需要按照对应的国内穿山甲级别进行核准,但2020年6月之前,国内穿山甲为国家二级保护动物。按照附录Ⅰ对应的国家一级来核定价值还是按照对应的国内穿山甲核定为国家二级,会出现相差较大的价值核定结果,进而影响行为人的定罪量刑。类似穿山甲“一对一”价值交叉核准的情况并不鲜见。随着《国家重点野生动物保护名录》扩充,可被列于CITES附录的域外物种参照的国内唯一重点保护动物(即“一对一”)的情形会越来越多。但现行《制品价值核定通知》和《价值评估方法》均未给出应对这一困境的适用规则。

1.3 价格鉴定规则2017年通过的《价值评估方法》《陆生野生动物基准价值标准目录》与2020年《关于依法惩治非法野生动物交易犯罪的指导意见》(以下简称《指导意见》)均明确规定,核算野生动物制品的价值时,不能超过该种野生动物的整体价值。这是由于相较于制品,物种整体所发挥的生态系统功能不可替代,这一规定亦是对生物多样性保护中物种内在价值的承认。与此同时,《指导意见》提出了“主要部分”的概念和两分法的计算方式,主要部分是指具有特殊利用价值或者导致动物死亡的部分,主要部分的价值标准上限为该种动物整体价值的80%,其他部分价值标准上限为整体价值的20%。

然而在实践中,某一动物的主要部分并不唯一,当同一案件中出现某一动物的多个主要部分时、或同一动物身上多个不同的主要部分被分案审理时,对“制品价值不能超过整体价值”规则的理解和适用就存在不同方式,存在因重复计算造成主要部分上限为整体价值的80% 与制品价值不超过整体价值两规则之间的冲突。与此同时,动物机体上较难被计数的部分,如穿山甲甲片、肌肉,大型食肉兽类的爪趾等,难以确定这些部分如何与整体价值进行转化。统一转化率、行业标准及价值评估方法的缺乏,造成个案中的价格鉴定结果迥异。

由此,下文中将借助“法益保护+ 刑法的谦抑性+ 后果考察” [4]的框架,对未自然分布于我国的陆生野生动物及其制品的价值认定的级别核准、价值交叉核定和价格鉴定结果三方面进行具体考察,并提出相应解决路径。

2 法益保护视角下的级别核准级别核准是将未自然分布于我国的珍贵、濒危野生动物纳入国内管理的重要步骤,也是纳入刑法中破坏珍贵、濒危野生动物类犯罪管制的重要依据,简易地“平移式”核准缺乏科学性,理应识别出不符合此类罪名所保护法益的CITES附录物种,对其作降级或不予核准处理。

2.1 CITES附录存在的特殊情形CITES公约在国内具有法律效力并不意味着应对附录物种不加区分地适用最严厉的刑法保护。水生野生动物方面的惯常做法是根据各物种国内资源情况和管理需要对CITES附录物种进行逐一核准,但陆生野生动物方面,仍采取将CITES附录Ⅰ、Ⅱ物种直接“平移”为国家一级、二级保护动物的级别核准方式。这种核准方式没有识别出CITES附录中的特殊情形,而这些特殊情形与我国刑法相关罪名所保护的法益并不完全相符。

2.1.1 同一物种分别列于CITES附录Ⅰ、附录Ⅱ同一物种分别列于CITES附录Ⅰ、附录Ⅱ会带来执法困难,公约通常不提倡将一个物种分列于两个附录。但事实上,同一物种的不同亚种、种群的商业利用和市场价值不同,受到国际贸易的威胁程度亦有所不同[5],因此仍有不少物种被按照地理上隔离的种群或亚种分开列入CITES附录Ⅰ和附录Ⅱ。根据2019年的CITES附录[6],小羊驼(Vicugna vicugna)、麝属所有种(Moschus spp.)、狼(Canis lupus)、狞猫(Caracal caracal)、细腰猫(Herpailurus yagouaroundi)、狮(Panthera leo)、豹猫指名亚种(Prionailurus bengalensis bengalensis)、锈斑猫(Prionailurus rubiginosus)、美洲狮(Puma concolor)、棕熊(Ursus arctos)、亚洲野驴( Equus hemionus)、犀科所有种(Rhinocerotidae spp.)、白犀指名亚种(Ceratotherium simum simum)、非洲象(Loxodonta africana)、穿山甲属(Manis spp.)及美洲小鸵(Pterocnemia pennata)等16种陆生野生动物存在分列于附录Ⅰ、Ⅱ的情况,这些物种及其制品中不乏常见的非法贸易对象。对此,现行陆生野生动物的级别核准并未对同一物种分列于CITES附录Ⅰ、Ⅱ的情形做出区分。这意味着,一旦涉案野生动物或其制品源于此类物种,执法机关、审判机关将面临对其就高核准为国家一级保护动物还是就低核准为二级的认定困境。

2.1.2 同一物种只有部分种群被列入CITES附录此外,还存在某些物种只有部分种群被列入CITES附录的情形。2019年的CITES附录中,附录Ⅰ的陆生野生动物叉角羚(Antilocapra americana)、安纳托利亚绵盘羊(Ovis gmelini)、马岛隼(Falco newtoni)、鸵鸟(Struthio camelus)以及列于附录Ⅱ的加拿大盘羊(Ovis canadensis)均仅有部分国家的种群被列入附录,其余种群未被列入附录。对此,现行级别核准并未做出区分。这意味着,若涉案野生动物及其制品的地理来源无法核实,则物种种群难以确定,会面临将其就高认定为附录级别核准还是就低认定为未列入附录物种处理的核准困境。

2.1.3 物种并不濒危但因貌似原则被列入附录Ⅱ根据CITES文本第二条,物种在两种情况下会被列入附录Ⅱ:第一种基于种群状况和受到贸易的有害影响,第二种是基于便利贸易管制发展出的貌似原则(“lookalikes”),即这一物种本身可能并未受到贸易威胁,种群状况良好,但由于外观与附录所列物种相似而被纳入附录Ⅱ受到同样管制。例如,因适用貌似原则,鹦形目所有种(PSITTACIFORMES spp.)除桃脸牡丹鹦鹉(Agapornis roseicollis)、虎皮鹦鹉(Melopsittacus undulatus)、鸡尾鹦鹉(Nymphicus hollandicus)、红领绿鹦鹉(Psittacula krameri)以外,均被列入附录。但其中不乏被世界自然联盟IUCN红色名录评估为无危的鹦鹉种。例如,和尚鹦鹉(Myiopsitta monachus)即为被IUCN红色名录评级为无危(LC),但仍被列入CITES附录Ⅱ的鹦鹉种。深圳鹦鹉案中被法院认定为犯罪对象的45只鹦鹉中有9只即为和尚鹦鹉,尽管和尚鹦鹉并非濒危物种,但因列入附录Ⅱ而被法院认定为珍贵、濒危野生动物,一审时被告人被判处五年有期徒刑。

貌似原则是为了便于国际贸易执法部门能有效识别、判断与CITES附录有关但难以区分的物种及制品。但应当认识到,海关等执法部门的执法标准并不能当然适用于或等同于审判机关区分罪与非罪的标准。相较于执法一线所青睐的效率,司法作为保障被告人权利和自由的最后一道防线,更注重裁判的公平正义,应严守以事实为依据以法律为准绳。若司法同样采用执法中的貌似原则,则有可能使原本并不濒危的物种成为刑法规制的行为对象,但这并未侵犯危害珍贵、濒危野生动物罪或走私珍贵动物、动物制品罪所要保护的法益,缺乏入罪依据。若此类并不濒危但因貌似原则列入附录Ⅱ的物种仍被核准为国家二级保护动物管理,会造成大量量刑畸重的案件,仅能倚靠耗时较长的特别减刑程序来获得法定刑以下的公正裁决,这不仅有违罪责刑相适应原则,还消耗了大量司法资源。

2.1.4 缔约国对附录物种提出保留的情形CITES并非简单意义上保护野生动植物种的国际公约,其实质是贸易公约,且正在成为被发达国家运用自如的政治、经济、文化和外交舞台[7],物种被列入CITES附录易但降级或移出附录难。相较于其他国家,物种来源国基于保护和可持续利用其本国生物多样性资源的需求,在保护本土物种方面具有更趋近合理的认识,理应得到别国尊重。保留正是CITES中尊重其他成员国主权的重要体现,确保各国在其国土上适用其认为合适的保护策略[8],包括可持续性的消耗型利用。根据CITES文本及第4.25号决议对保留的规定,缔约方在附录变动过渡期内有权对列入附录的物种提出保留,被提出保留的物种可以在贸易管理上被视为非缔约方。在具体执行中表现为事实上的附录Ⅰ视同附录Ⅱ管制[9]。物种来源国及其他缔约国对部分动物种群所提出的保留并不鲜见。例如,非洲象原产地津巴布韦、纳米比亚等南部非洲国家,其国内非洲象种群面临过量甚至引发人兽冲突的困境,但基于可持续利用保护和纯保护之间的立场博弈,目前对附录Ⅱ非洲象提出的保留以注释的形式载于附录[10]。但这一保留及注释尚不能被我国现行的“直接适用”的核准方式识别。

2.2 解决路径:全面人工核准事实上,我国《野生动物保护法》中,规定CITES附录物种的核准方式是“可以”按照国家重点保护的野生动物管理,而非“应当”。即在对列于CITES附录中未自然分布于我国的野生动物核准时,可以存在升级核准、降级核准或不予核准等不同情形,这为人工核准提供了法律依据。

人工核准作为绝大多数CITES缔约国普遍采取的方式,不属于怠于履约。积极履约需要科学合理地认识和使用公约附录,包括认识到各国在履约时通常以维护国家核心利益为原则[11],即在尽国际义务的同时优先将有限的执法资源用于保护本国物种。事实上,自加入CITES以来,中国不断完善国内立法以积极履约,在有效打击走私犯罪活动等方面发挥了重要作用,如尽管伴随巨大经济、文化损失,我国仍坚定禁止犀牛角、虎骨和象牙贸易以保护全球濒危物种[12]。

此外,作为野生动物驯养繁殖大国,不少附录物种已在我国繁育成功,个别已可以商业性生产[7],如附录Ⅰ的暹罗鳄、附录Ⅱ更是存在不少常见的人工繁育种群[13]。通过人工核准将附录中已被豁免的人工繁育物种排除出保护级别,以缓和当前野生动物资源保护和利用需求的冲突困境,可以被视为解决涉人工繁育种群入罪争议的路径之一。

农业部门对水生野生动物的全面人工核准值得借鉴。2021年10月农业和农村部公布了《〈濒危野生动植物种国际贸易公约〉附录水生动物物种核准为国家重点保护野生动物名录》,对分列于附录Ⅰ、Ⅱ的扎伊尔小爪水獭(Aonyx capensis microdon)明确核准为国家二级保护动物,并对63种水生物种做降级核准;明确了暂缓核准的类型,如部分列于CITES附录Ⅱ的鲨鳐类物种被明确暂缓核准。依据《水生野生动物及其制品价值评估办法》(农业农村部2019年第5号令)的规定,未被核准的,按物种的基准价值管理。即未自然分布于我国CITES附录水生野生动物不再被笼统地核准为国家一、二级保护动物管理。

考虑到陆生野生动物的复杂性,主管部门可结合各物种的国内资源情况和管理需要对CITES附录中的陆生野生动物进行人工核准。首先,对分列于附录Ⅰ、Ⅱ的同一物种进行明确的升级、平级或降级核准;其次,根据其珍稀、濒危程度等相关要素对仅部分种群或亚种被列入CITES附录的物种做出人工核准;最后,对符合以下条件的未自然分布于我国的陆生野生动物做出不予核准或暂缓核准:①物种原产国提出保留或不予以保护的物种;②主要的非分布国提出保留的物种;③仅凭外貌相似、不考虑野外种群实际状态而被列入公约附录的物种;④被世界自然保护联盟红色名录列为“无危”“数据缺乏”级的物种;⑤确属国内人工繁育成熟,完全不依赖进口种源而自我维持的物种,例如在核准时列明仅野外种群;⑥可能造成生物入侵的物种。

3 谦抑性原则指引下的价值交叉核定司法实践中,由于物种分类繁多,不仅不同物种间存在不同的濒危状况,在相同物种间也存在不同种群因健康状况不一致而保护级别不一致的情形。现有规则附录对前者规定了就低原则的适用,但未对一种CITES物种对应一个与其级别错位的国内重点保护物种时做出适用规定,对于这一交叉核定困境,亦同样遵循刑法谦抑性,适用就低原则。

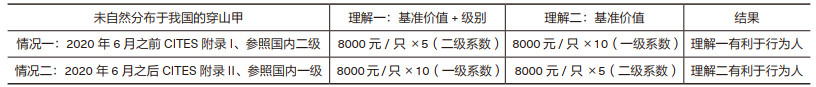

3.1 “一对一”物种的价值交叉核定困境理论上,对于《制品价值核定通知》《价值评估方法》两文件中提到的参照国内物种的“价值标准”存在两种理解:理解一,将该处“价值标准”做最终“基准价值+ 级别”理解,即核定未自然分布于我国的CITES附录物种的价值时,不仅按照被参照国内物种的基准价值,还按照国内物种的级别计算级别系数;理解二,将该处“价值标准”仅作为“基准价值”理解,即核定CITES物种的价值时,仅按照被参照国内物种的“基准价值”不含国内物种的级别,级别系数仍按照其CITES附录级别。这两种理解方式在“一对一”物种价值交叉核定中,会交替出现估算出更高价值的情况,对涉案行为人产生不同结果。

以穿山甲为例,2017年第十七届CITES缔约方大会就将八种穿山甲被列入CITES附录Ⅰ,其余种属列在附录Ⅱ。但2020年6月之前附录Ⅰ中自然分布于我国的中华穿山甲(Manis pentadactyla)、马来穿山甲(Manis javanica)和印度穿山甲(Manis crassicaudata),在我国均属国家二级保护动物,故对于未自然分布于我国的CITES附录Ⅱ的中穿山甲而言,价值核定不存在冲突,均按照二级系数计算。但对于CITES附录Ⅰ中的其他穿山甲进行价值核定时,两种理解则存在冲突,计算所得相差悬殊,属于表 1中的情况一,显然采取理解一按国内物种级别系数计算于行为人更有利。但实践中司法机关更多采用理解二进行价值核定,如上海市三中院在涉大穿山甲(Manis gigantea,附录Ⅰ,未自然分布于我国)甲片走私案中,通常按照附录Ⅰ对应的一级级别系数10倍,而非按照大穿山甲“一对一”对应的国家二级保护动物中华穿山甲的二级系数5倍计算最终涉案价值。

| 表 1 未自然分布于我国的穿山甲在不同理解方式下的价值核定情况 |

2020年6月,国家林草局将自然分布于我国的三种穿山甲的保护级别由国家二级调整至国家一级[14],原先“一对一”穿山甲价值交叉核定的局面也发生颠倒。未自然分布于我国的CITES附录Ⅰ穿山甲在价值核定上不再有冲突,均按照一级系数计算;但对于CITES附录Ⅱ穿山甲,则属于表 1中的情况二,显然采取理解二按附录Ⅱ被核准的二级系数计算更有利于行为人。此时若采取理解一,则会造成走私种群状况稍好的附录Ⅱ穿山甲与走私附录Ⅰ穿山甲受到同等打击,缺乏区分不仅会遏制附录Ⅰ穿山甲的保护效果,也有违刑法中的从轻原则。

值得注意的是,2021年11月17日国家林草局野生动植物保护司做出《关于大穿山甲保护等级、甲片价值核算有关事宜的函》(护履函〔2021〕 173号),其中明确了当发生情况一的冲突时,按照理解一处理,即选择了有利于行为人的理解,遵循了刑法谦抑性的理念,明确纠正了长期以来按理解二处理情况一的司法惯例。

3.2 解决路径:就低原则的普遍适用价值核准结果与定罪量刑密切相关,从刑法谦抑性原则来看,对于情况一,当附录Ⅰ物种存在适用二级系数的可能时,不应阻止按照有利于行为人的理解一核算涉案价值;对于情况二,附录Ⅱ物种不应受到超过其应受责难的范围,对其适用一级系数超过了刑法规制的必要程度,理应按照有利于行为人的理解二核算涉案价值。综合两种情况,加上《制品价值核定通知》确认了“一对多”情形中适用就低原则的立法意旨,即避免就高适用对行为人造成显失公平的结果,有必要在“一对一”情形中同样适用就低原则。

CITES的性质是贸易协定而非国际刑法,缔约国对保护附录物种达成一致,并不意味着各国在国内管理中采取的保护级别和措施也必须一致。根据2015年联合国毒品和犯罪问题办公室对所有缔约国相关刑罚的数据统计,并不是所有的缔约国都将涉CITES附录物种的违法行为作犯罪论处,其中有31% 的缔约国最高只处以罚金;有43% 的缔约国最高可处罚刑期不超过四年;只有26% 的国家最高可处罚刑期超过了四年,且多为严重罪行或以有组织的犯罪为前提[15]。而中国不仅将涉未自然分布于我国的CITES附录物种违法行为做犯罪论处,危害珍贵、濒危野生动物罪最高可被判处十年以上有期徒刑,走私珍贵动物、珍贵动物制品罪最高可被判处无期徒刑,已属世界范围内对涉野生动物资源犯罪最为严厉的刑事处罚。以非洲穿山甲为例,截至目前,其来源国赤道几内亚仅对走私或非法贸易受威胁物种及其制品的行为作行政处罚,不设刑罚;另一来源国尼日利亚的《濒危物种法》虽然将违法买卖、持有肉或甲片的行为认定为犯罪,但对初犯仅设罚款,对累犯适用罚款之外的六个月到一年监禁[16];而在我国,涉非洲穿山甲甲片走私案的量刑可达十年以上。

事实上,根据CITES的公约主旨,良好的国际合作应当是能帮助到各国更好地担当其本国野生动植物最佳保护者的角色。然而实际履约中,部分国家和研究人员对中国涉未自然分布于国内的CITES物种及制品的严厉执法和司法数据进行误读,解读为中国非法贸易多、市场需求大、对国际野生动物资源破坏严重,而忽视了这些数据成果与国内执法努力、立法严厉程度、查获率和报告率等因素的固有偏差[17]。这种偏见不仅会成为物种原产国推卸本国保护责任的借口,也促使部分西方国家借此干涉我国有序的物种保护管理和司法独立。因此,在国际濒危物种保护领域,需要同样坚持共同但有区别的责任原则,不宜给境外物种超国民待遇。

综上,考虑到各缔约国的处罚程度,在“一对一”价值交叉核定中适用就低原则,情况一中附录Ⅰ物种就低并不会引起量刑畸轻的后果,而情况二中附录Ⅱ物种就高反倒会造成量刑畸重的后果。这不仅会使国内涉案行为人遭受严厉且不必要的刑事处罚,也无益于我国刑法保护珍贵、濒危野生动物目的的实现。因此,有必要通过立法明确,对非自然分布于我国的物种及其制品价值核定时,不论“一对多”或“一对一”情形,存在交叉核定冲突的,一律适用就低原则,按照附录被核准级别和国内参照物种保护级别中更低级别的系数加以计算。

4 价格鉴定结果的正当性考察确认最终涉案价值是在审理涉未自然分布于我国的野生动物及其制品犯罪案件过程中的最后一步。涉案价值的确定往往高度倚赖鉴定机构出具的价格鉴定意见,但缺少统一的评估方式,鉴定结果差异较大。

4.1 价格鉴定存在显著差异的成因首先,具有特殊利用价值或者导致动物死亡的“主要部分”在实践中并不唯一,造成“制品价值不超过整体价值”的适用存在不同理解。理解一,“主要部分”仅指单一案件中查获的部分,只要涉案制品符合主要部分的定义,即可在本案中按整体价值的80% 核算;理解二,“主要部分”指单一个体所产出的部分,即多案中来源于同一单一个体的制品不能两次被按照最高80% 核算,以符合“制品价值不能超过整体价值”的要求。例如,依据《指导意见》,熊掌作为熊身上具有特殊利用价值的部分,可被视为主要部分;熊皮作为导致动物死亡的部分,同样可被视为主要部分。此时若来源于同一头熊的熊掌和熊皮因到案时间不同被分案审理:按理解一,熊掌和熊皮可以分别在其案件中被按照一头熊整体价值的80% 计算;按理解二,熊掌在一个案件中已按照80% 计算价值的前提下,同一头熊的熊皮不能在另一个案件中再被按照80% 计算价值。从理论上讲,只要来源“是一只动物的,就应当作为一个整体计算,不能重复计算” [18],显然理解二更具合理性。但我国现有鉴定技术尚难以区分多个制品是否来自同一个体,故司法实践中往往采理解一的计算方式。

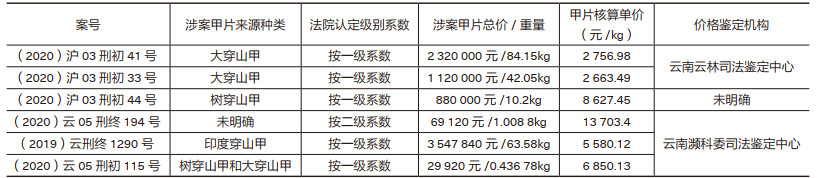

其次,部分制品与其物种整体价值的转化率依据不足。根据物种的生物学特性,单一个体中,对于双角、四肢等可被计数的部分,通常较容易确定其与整体价值的转换率;而对于肌肉、甲片等难以计数的部分,其与整体价值之间的转化率较难判断,将之认定为主要部分适用80% 还是认定为其他部分适用20%,尚不清楚,造成司法实践中价格鉴定结果争议较大。这种争议在未自然分布于我国的陆生野生动物中尤为常见,如非洲穿山甲的甲片价值,我国的司法鉴定缺少国家标准、行业标准、技术规范和多数专家认可的技术方法,没有确定的转化率,导致个案中鉴定价值差异较大,如表 2所示①。

① 笔者所选案例条件为:在认定穿山甲整体价值时均适用2017年通过的《陆生野生动物基准价值标准目录》中穿山甲基准价值认定为8000元/ 只。区域选择原因:上海、云南两地的刑事判决书中列明了鉴定得出的重量及总价,方便估算单价;但部分地区如北京、新疆的刑事判决书中并没有列明重量,仅列明鉴定得出的总价,无法估算出本文中需要对比的单价。表 2中仅甲片核算单价为笔者计算所得,其余类别数额均为判决书所列,单价核算为笔者根据判决书所载总价/ 重量核算,其中按照一级系数计算的除以10,按照二级系数计算的除以5。

| 表 2 上海和云南地区部分穿山甲甲片走私案中的价格鉴定情况 |

如表 2所示,不同的鉴定中心核定出的价格不同,当未鉴定出来源种类或鉴定为混合甲片时,甲片核算单价相差悬殊。以上案件的判决书中仅第一份阐明了鉴定报告使用的价值计算方法——“依据鉴定专家所积累的关于大穿山甲体重和甲片比例关系的经验,并参考国外资料和国内同类案件的价值计算方法,我们将大穿山甲甲片定为每3000克甲片等于(来自)一只穿山甲计算”。然而,这一根据甲片数量估算穿山甲数量的计算方法科学性不足。因为不仅不同种穿山甲甲片的数量、大小、质量、分布部位均有差异,同种穿山甲个体之间的甲片也有较大差异,中华穿山甲个体之间的甲片差距可达128片,印度穿山甲和马来穿山甲各自成体之间质量差距可达2倍[19],因此难以通过甲片数量确定来自多少只穿山甲[20]。

4.2 保障价格鉴定正当性的措施 4.2.1 细化价值评估方式尽管当前的鉴定技术难以确认分案审理的涉案制品是否同源一个体,但如有其他证据能够证明存在同源可能时,鉴定不明的不利后果不应由被告人承担。同时,可以通过明确“主要部分”的确切含义、列举具体物种的主要部分,进一步细化现有两分法的规定,以文件的形式明确常见涉案物种制品的价值百分比,避免出现同一个体的多个主要部分在分案审理时出现远超出整体价值、加重被告人刑罚的情形。

对于部分制品与整体价值之间的转换率,可通过同类案件比对,归纳出难以评估的常见涉案物种及其制品。借鉴我国现行象牙(林濒发〔2001〕 234号)和犀牛角(林护发〔2002〕 130号)的价值评估方式,由林草部门按照重量或者件数对这些制品明确评估标准,但要避免出现目前象牙制品的价值核定普遍偏高的情况[21]。

4.2.2 统一鉴定评估方法在鉴定方法方面,2016年《司法鉴定程序通知》(司法部第132号令)相较于同时废止的《司法鉴定程序通则》(司法部第107号令),删去了“可以采用司法鉴定机构自行制定的技术规范”的表述,即鉴定人鉴定的最低标准为该专业领域多数专家认可的技术方法,这一删改叫停了鉴定方法在缺乏国家标准、行业标准的领域各行其道的情形,明确了多数专家意见的可行性。这对于改善价值评估差异较大意义重大。有必要承认这里的专家并不限于国内专家,此类物种及制品的原产国和国际上不乏较为妥善的价值评估方法,如国际贸易文件中的换算公式、IUCN调查报告、World WISE数据库、CITES公约秘书处常用方法等。野生动物主管部门可组织国内科研院所对这些方法的数据资料等进行充分研读,对于其中已有大多数同领域专家形成一致意见的,适当予以参照,并以司法解释或指导意见的形式向国内从事物种鉴定和价值评估的机构公布[2]。统一个案中价值评估标准的同时,也在国际交流中传达了中国积极履约的立场。

4.2.3 向被告人释明相应救济渠道不容忽视的是,受到评估方法和鉴定结果影响最大是涉案被告人。经统计,涉破坏野生动物资源犯罪案件人员多为受教育程度低、无业或务农的偏高龄人群[22],加上司法鉴定的专业性及呈现方式的隐蔽性,实践中被告人面对价值指控通常处于弱势,很难提出有效抗辩,但正如上文中涉甲片价值案,悬殊的数额之间可能存在评估明显不当的情形。因此,应当赋予被告人明确的救济手段。一方面,价值鉴定结果作为证明符合犯罪构成要件核心内容,鉴定意见应载明计算方法、程序及手段,同时审判机关亦有必要将最终认定的涉案价值所依据的鉴定评估方法列入判决书,推动各地区类案审判时的相互借鉴。另一方面,2020年印发的《指导意见》明确,在难以确定涉案野生动物及其制品价值时,可依据三类机构出具的报告并结合其他证据做出认定,这使价格认定机构不再受限于国务院司法行政部门登记管理的范围,这一依据亦应当为被告人所用。被告人可据此提出价格评估异议,寻求相应的价格认定机构、专家证人出具认定报告、专家意见书,提交新证据等。法院应在审理时向被告人释明这一救济渠道。

5 结论司法实践中,涉未自然分布于我国的陆生野生动物犯罪案件日益增多,部分量刑明显畸重的案件备受关注。个案的争论虽在消耗了大量司法资源后得以平息,但案件多发和争议较大的问题并未被真正解决。很多时候问题的根本原因被“简单地归结于公众的犯罪意念和行为” [3],以至于得出刑罚尚不够严厉的结论,而忽略了长期存在的制度安排和刑事政策等问题。对此,有必要对未自然分布于我国的CITES附录中陆生野生动物进行人工核准,通过相关立法确认物种价值交叉核定冲突中就低原则的普遍适用,并明确价格鉴定过程中统一的价值评估方法。不仅有利于实现破坏野生动物资源犯罪的刑事政策目的,也有利于对行为人的公正裁量。

同时,CITES作为与商业活动密切相关的贸易公约,影响和驱动着各缔约国国内的管理决策,这使得各国在对附录物种的升降级投票时不仅考虑物种保护目标,还会倾向性地考虑推进政治和经济目标[23]。随着CITES的影响力增大,对我国的制约性也越来越强,科学履约越发重要,在犯罪化之外,还应完善社会治理层面的履约体系和各部门之间的协同,以实现对全球生物多样性治理的持续助力。

致谢: 上海市高级人民法院刑事审判庭吴志梅法官对本文研究思路提供帮助,以及匿名外审专家对本文提出修改建议。

| [1] |

冯子轩. 生态伦理视阈中的野生动物保护立法完善之道[J]. 行政法学研究, 2020(4): 67-82. |

| [2] |

吴志梅, 季伟. 如何评估境外陆生野生动物及其制品价值[J]. 检察日报, 2021-11-02(007).

|

| [3] |

王强军. 社会治理过度刑法化的隐忧[J]. 当代法学, 2019, 33(2): 3-12. |

| [4] |

姜涛. 社会风险的刑法调控及其模式改造[J]. 中国社会科学, 2019(7): 109-134. |

| [5] |

蒋志刚. 论《濒危野生动植物种国际贸易公约》物种概念的内涵和外延[J]. 生物多样性, 2017, 25(1): 88-90. |

| [6] |

中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室, 中华人民共和国濒危物种科学委员会. 濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ[Z]. 2019.

|

| [7] |

万自明. CITES的运行机制和中国覆约对策研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2002.

|

| [8] |

王文霞, 胡延杰, 陈绍志. 全球野生动物资源可持续利用与贸易现状和启示[J]. 世界林业研究, 2017, 30(3): 1-5. |

| [9] |

李超, 季伟, 金煜. CITES附录中哺乳动物注释的使用分析[J]. 野生动物学报, 2021, 42(2): 540-544. |

| [10] |

季伟. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ非洲象群注释回顾与剖析[J]. 环境法评论, 2021(1): 117-133. |

| [11] |

孙岩. 关于新常态下濒危野生动植物国际贸易管制工作的几点思考[J]. 国家林业局管理干部学院学报, 2018, 17(2): 43-47. |

| [12] |

秦红霞. 浅析我国加强CITES公约研究的必要性[J]. 野生动物学报, 2017, 38(4): 720-725. |

| [13] |

周用武, 马艳君, 刘大伟. 我国在CITES公约附录动物保护执法中存在的问题[J]. 野生动物学报, 2018, 39(4): 991-996. |

| [14] |

国家林业和草原局. [权威发布]国家林业和草原局公告(2020年第12号)(穿山甲调整保护级别)[EB/OL]. (2020-06-03). http://www.forestry.gov.cn/main/72/20200605/141226066456941.html.

|

| [15] |

UNODC. World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species[R/OL]. [2022-03-28]. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf.

|

| [16] |

Endangered species (control of international trade and traffic) act decree no. 11 of 1985[EB/OL]. [2022-03-28]. https://www.animallaw.info/statute/nigeria-endangeredspecies-endangered-species-act-english.

|

| [17] |

CHALLENDER D W S, BROCKINGTON D, HINSLEY A, et al. Mischaracterizing wildlife trade and its impacts may mislead policy processes[J]. Conservation letters, 2022, 15(1): e12832. |

| [18] |

彭文华. 破坏野生动物资源犯罪疑难问题研究[J]. 法商研究, 2015, 32(3): 130-140. |

| [19] |

刘曦庆, 彭建军, 高赛飞, 等. 穿山甲的走私贸易概况、物种鉴定与形态比较[J]. 林业实用技术, 2011(5): 11-14. |

| [20] |

UNODC. World Wildlife Crime Report 2020: Trafficking in Protected Species[R/OL]. [2022-03-28]. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf.

|

| [21] |

曹坚, 樊彦敏. 走私珍贵动物及其制品犯罪案件司法实践问题研究——以上海市近年来司法机关查办相关案件为样本[J]. 政治与法律, 2012(7): 64-71. |

| [22] |

晋海, 吴柯杉. 破坏野生动物资源刑事案件实证研究——基于496个判例的研究分析[J]. 行政与法, 2017(2): 84-91. |

| [23] |

HODGETTS T, BURNHAM D, DICKMAN A, et al. Conservation geopolitics[J]. Conservation biology, 2019, 33(2): 250-259. |

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14