2. 广东金融学院会计学院, 广东广州 510521;

3. 广东金融学院经济贸易学院, 广东广州 510521

2. School of Accounting, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China;

3. School of Economics & Trade, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China

中国正从高速增长阶段迈向高质量发展阶段,绿色城镇化建设是中国“新常态”下促进经济和社会可持续发展的必然选择,而如何治理企业污染排放问题是实现可持续发展的关键。现阶段,中国的能源、原材料消耗总量偏大,单位GDP能源消耗偏高,资源过度消耗和环境污染使经济发展与环境恶化的矛盾突出,资源环境问题成为中国经济可持续发展的障碍[1]。党的十九大报告强调,高质量发展要正确把握生态文明建设和经济发展的关系。有效协调经济增长与环境保护之间的两难冲突,避免重走“先污染、后治理”的传统增长模式的老路已然成为决策层和学术界的共识。

行政区划调整是中国政府推动城镇化的重要工具,主要包括撤县设市改革和撤县设区改革。由于撤县设市改革并未实现推动中国的城镇化和工业化进程的预期目标并造成了“假性城镇化”问题[2],因此,撤县设市审批于1997年基本被冻结。撤县设区改革成为中国政府推动城镇化进程的主要方式,而治理企业污染排放是绿色城镇化发展的重要内容。从理论上来讲,一方面,撤县设区改革弱化了原县级政府财政收入的经济激励[3],同时将其财政支出目标从偏向基础设施建设转变为更加注重提供公共服务[4],这有助于激发原县级政府治理企业污染排放的动机;另一方面,撤县设区改革促进了城镇化[5],而城镇化带来的聚集效应会促使企业扩大生产规模,由于企业自身缺乏区域协调发展的理念[6],这可能会加剧企业污染排放。鉴于撤县设区改革的政府推动型城镇化对企业污染排放的影响在理论上存在两种相反的预期,设计科学的实证研究策略明晰政府推动型城镇化影响企业污染排放的机制具有重要的理论价值和政策启示。基于此,本文利用“撤县设区”改革的准自然实验,考察政府推动型城镇化对企业污染排放的影响。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:①虽然现有研究从宏观层面探究了政府推动型城镇化的经济效应,但忽略了其对微观企业行为的影响。本文以企业污染排放为切入点,考察政府推动型城镇化的微观经济效应,从而拓展了政府推动型城镇化经济后果的研究框架。②现有研究主要从公司治理环境、媒体关注、公众呼吁等角度探究了企业污染排放行为的影响因素,却忽略了其背后的制度因素。新制度经济学认为,政治形态决定经济规则,在所有的制度当中,政府行为至关重要。本文以撤县设区为切入点,考察政府推动型城镇化对微观企业污染排放行为的影响及其作用机理,从而深化了企业污染排放行为的影响因素研究。③有关政府行为与微观企业决策的研究,通常受到内生性问题的困扰。本文利用撤县设区改革的准自然实验,构建双重差分模型,能够有效地识别政府推动型城镇化对企业污染排放的因果效应,从而有助于科学地揭示两者之间的经济规律,为决策层进一步推动绿色城镇化建设提供了理论支撑与经验证据。

1 文献评述、理论分析与研究假设 1.1 文献评述撤县设区改革作为政府推动城镇化建设的主要方式,其经济后果引起了学术界的广泛讨论。大部分文献从宏观层面探讨了撤县设区改革的经济后果,但并未得出一致的结论。一部分文献发现,撤县设区改革对当地经济发展产生了积极的影响,如促进了人口城镇化[5]、降低了城市房价[7]、弱化了区县“边界效应” [8]、提高了地区人均GDP、促进了被撤并地区经济增长[9]。另一部分文献则发现,撤县设区改革对当地经济发展产生了消极的影响,如未能实现人口实质性城镇化[10],降低了城市生产效率[11],减少了地级市税收收入[12]。仅有少部分文献探讨了撤县设区改革对微观企业行为的影响,具体表现为撤县设区改革恶化了出口绩效[13],加剧了融资约束程度[3];提高了生产率[5],降低了所得税实际税率[9]。

既有文献主要从宏观层面考察了城镇化进程与地区环境污染的关系。部分文献发现,城镇化发展对当地产生了“环境污染效应” [14];而另一部分文献则发现,长三角的城镇化进程、新型城镇化试点均提升了当地城市的生态环境质量[15.16]。还有部分文献考察了城镇化类型的异质性对地区环境污染的影响,发现产业集中的园区更有利于实现清洁生产技术创新以及环境污染治理[17];规模扩张型的城镇化加剧了雾霾污染,而紧凑节约型的城镇化进程能够减少雾霾污染[18]。

综上所述,现有研究为本文研究提供了较为扎实的理论基础,但仍然存在以下不足:首先,现有研究主要从宏观视角探究了政府推动型城镇化的经济后果,而忽略了政府推动型城镇化对微观企业污染排放行为的影响;其次,治理企业污染排放是政府推动绿色城镇化建设、治理地区环境污染问题的重要方式,而现有研究仅仅考察了城镇化进程对地区环境污染的影响,对政府推动型城镇化这一项重要的宏观政策的关注不足。因此,本文基于撤县设区改革的准自然实验,深入探讨政府推动型城镇化对微观企业污染排放的影响及其作用机制。

1.2 理论分析与研究假设学术界对于环境治理的分权模式和集权模式仍然存在争议。财政联邦主义认为,地方政府比中央政府更接近于本辖区内的居民、更了解居民对公共物品与服务的偏好,并且居民会“用脚投票”选择移居到能够满足自身公共产品与服务偏好的社区,因而中央政府适当的分权能够促进地方政府之间的竞争,进而提高地方政府提供公共物品和服务的效率。然而,作为一种特殊的公共服务,环境污染治理具有显著的外部性,“搭便车”使得理性的地方政府消极地提供环境治理服务,最终环境污染问题成为“公地的悲剧”。此外,在中国的特殊制度背景下,由于户籍制度的限制,“用脚投票”引致的地方政府竞争的机制失效。因此,分权模式对环境污染治理的效果可能适得其反。撤县设区的政府推动型城镇化在很大程度上集中和上收了原县级政府的财政收入和经济管理权限,其本质上是一种集权改革。绿色城镇化建设是经济与社会可持续发展的必然选择,其关键在于如何治理企业污染排放问题。现阶段,撤县设区的集权改革究竟是有助于治理还是会进一步加剧企业污染排放尚有待考察。

一方面,撤县设区改革可能会减少原县辖区内企业的污染排放。首先,在中国的行政区划管理体制中,市辖区隶属于市级政府并由市级政府直接领导,不具有独立性;而县是中国三级行政区划的一级政区,县级政府在经济事务审批、土地规划、城镇建设等方面具有较大的自主权。撤县设区改革前,基于财政级次划分制度的“一级政权,一级财权”的基本原则,县级政府对财政收入支配具有相对独立性且仅需向市级政府上缴当年财政收入的20%~ 30%。财政分权带来的财政收入的经济激励成为县级政府追求粗放式经济增长的重要推动力量。县级政府盲目聚焦于招商引资、扩大产能导致其公共服务职能扭曲,随之而来的是触发了“逐底竞争”,不合理的持续生产和引资结构致使环境污染愈演愈烈。然而,撤县设区改革后,原县级政府的部分经济管理权限被上收,财政职权亦从一级财政主体降格为半级财政主体,财政收入分享比例显著下降,需向市级政府上缴当年财政收入的50%。因此,撤县设区改革显著地弱化了原县级政府财政收入的经济激励,从而原县级政府通过盲目扩大企业生产规模、招商引资以刺激经济增长的动机下降,减少了当地企业污染排放。其次,撤县设区改革前,县级政府基于经济激励的考虑,更倾向于发生短视行为,选择投资“立竿见影”的基础设施建设,而忽视公共服务。然而,撤县设区改革后,原县级政府的财政支出目标由偏向基础设施建设转变为更加注重提供公共服务[3]。例如,张莉等[4]以2000—2007年的工业企业为研究样本,发现撤县设区改革平均降低了1.96% 的基础设施建设性财政支出,而增加了1.78% 的民生性财政支出。环境污染治理作为公共服务的重要内容,理论上会受到撤县设区改革的影响,因此,原县级政府在撤县设区改革后具有更强的动机监督辖区内企业减少污染排放。

另一方面,撤县设区改革可能会增加原县辖区内企业的污染排放。首先,中国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段,在转型期间仍然存在产业结构滞后以及环境治理效率低下的问题[19]。随着城镇化进程加速,可利用的土地、能源、森林资源日益减少[20]。例如,Burgess等[21]发现随着城市的扩张,省级行政区每增加一个辖区,森林砍伐数量提高3.85%。因此,撤县设区改革可能会进一步加速粗放式城镇化的发展,促使企业过度开采及消耗资源,从而加剧企业污染排放。其次,撤县设区改革促进了城镇化[5],从而带来产业“聚集效应”,这使得企业生产规模持续扩大,最终导致了一系列环境污染问题,如产业聚集造成了水污染[22]、大气污染[23]、雾霾污染[18]。此外,中国环境产权市场尚处于起步阶段,缺乏行之有效的环境管理手段[24],因此,市场机制仍无法在城镇化发展过程中保障环境质量。诚然,以营利为目的的企业自身亦缺乏协调发展的意识,在政府通过撤县设区推动城镇化的过程中,企业可能依然实行盲目扩大产能的发展方式,致使环境污染加剧。

综上所述,撤县设区改革对企业污染排放可能既具有“治理效应”又具有“加剧效应”,但本文认为其“治理效应”占主导地位。首先,撤县设区改革削弱了原县级政府以牺牲环境为代价来发展辖区经济的动机和能力,有利于从制度层面上治理企业污染排放。虽然传统的财政分权理论认为财政分权有利于环境治理,但随着理论的发展,大量的研究发现财政分权会导致地方政府之间展开税收竞争,从而引发地区间环境污染的“逐底竞争”、加剧企业污染排放[25-27]。撤县设区的政府推动型城镇化实质上是一种集权改革。通过改革,地级市政府集中和上收了原县级政府的财政收入和经济管理权限,同时将原县级政府财政支出目标由偏向生产性支出转向更加注重民生性支出,从而有利于城市环境治理、抑制原县辖区企业的污染排放行为。其次,撤县设区带来的地级市政府辖区数量的增加以及产业的集聚,并不必然加剧企业污染排放。撤县设区改革将原县级政府纳入地级市政府的辖区,从而扩大了城市规模。随着城市规模的扩大,城市经济发展水平提高,环境治理技术更加先进,从而有利于降低环境污染水平[28, 29]。同时,大城市具有规模效应,能够提高能源利用效率、减少企业污染排放量[30]。撤县设区改革会促进产业集聚,但产业集聚与环境污染之间的关系并非简单的线性关系。例如,杨仁发[31]、原毅军和谢荣辉[32]发现,产业集聚与环境污染呈现倒“U”形关系,即在产业集聚水平高于门槛值阶段,产业集聚将有利于治理企业污染排放。

基于上述分析,本文提出如下假说:

H1:撤县设区改革会减少原县辖区内企业的污染排放量,即政府推动型城镇化对企业污染排放具有“治理效应”。

2 研究设计 2.1 样本选择与数据来源撤县设区的数据来自中国行政区划网,县级层面的经济和财政数据分别来自《中国区域经济统计年鉴》和《全国地市县财政统计资料》 ①。本文参照已有研究的做法[3, 4, 33],选择1998—2007年的中国工业企业数据库以及中国工业企业污染排放数据库中的工业企业为研究样本②。本文在剔除缺漏以及异常样本的基础上,依次进行了如下处理:①剔除在样本期间内非持续经营的企业;②由于北京市、上海市、天津市以及西藏自治区所辖市(自治州)县(市、区、自治县)与其他地区的差异以及区划调整的不可比性,剔除位于上述所辖县区的企业;③剔除不存在县级行政单位所在地的企业①;④考虑经营环境的差异,剔除样本存续期间一直位于市区的企业;⑤剔除存在地址变化的企业。

① 本文县级层面的收入指标经过通货膨胀因素的调整。

② 中国工业企业数据库和中国工业企业污染排放数据库自1998年开始提供数据,但2008年及以后中国工业企业数据库的数据存在30% 规模以上的企业样本遗漏、数据质量较差以及县级政府支出的统计口径产生变动等问题[10, 11, 20],因此,本文选取的样本期间为1998—2007年。

① 不存在县级行政单位的所在地包括甘肃省嘉峪关市、广东省东莞市、广东省中山市和海南省三沙市。

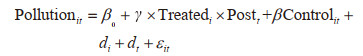

2.2 模型设定为了检验政府推动型城镇化对企业污染排放的影响,本文构建如下双重差分模型:

|

(1) |

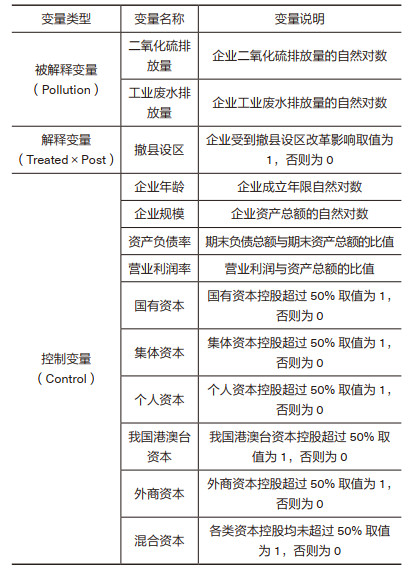

其中,Pollutionit表示企业i在第t年的工业污染物排放量,分别为企业i在第t年的二氧化硫排放量的自然对数以及工业废水排放量的自然对数;Treatedi是虚拟变量,若企业i受撤县设区改革的影响,则取值为1,否则为0;Postt为虚拟变量,若t大于或等于企业i受撤县设区改革影响的时间,则取值为1,否则为0;Controlit表示一系列企业特征的控制变量;β0为截距(常数)项;γ表示处理效应;β为控制变量的回归系数向量;εit为干扰项。综合已有关于企业污染排放的影响因素文献[34],本文在模型中纳入以下控制变量:企业年龄、企业规模、资产负债率、营业利润率、所有制特征(包括国有资本、集体资本、个人资本、我国港澳台资本、外商资本和混合资本)和行业特征(表 1)。本文控制了企业固定效应(di)和时间固定效应(dt)。

| 表 1 主要变量定义表 |

表 2列示了本文研究变量的描述性统计结果。二氧化硫排放量和工业废水排放量的均值分别为10.3943和11.5540,最大值分别为15.3196和16.1951,最小值分别为4.7707和6.2146,说明企业污染排放量总体较大且不同企业间污染物排放量差异较大。撤县设区的均值为0.0543,说明有5.43% 的企业受到撤县设区改革的影响。

| 表 2 主要变量描述性统计 |

从控制变量的分布特征来看,企业年龄的均值为2.7715,表明企业总体存续时间较长;企业规模的均值为11.4259,最大值为15.4907,最小值为8.5160,标准差为1.4944,表明企业规模总体较大,且企业之间具有较大差异;在企业经营方面,资产负债率和营业利润率的均值分别为0.6132和0.0325,表明企业总体负债水平适中,经营业绩良好;在企业类型方面,国有企业占26.15%,集体企业占10.64%,私营企业占23.32%,我国港澳台企业占10.52%,外资企业占8.92%,而混合企业占20.95%。

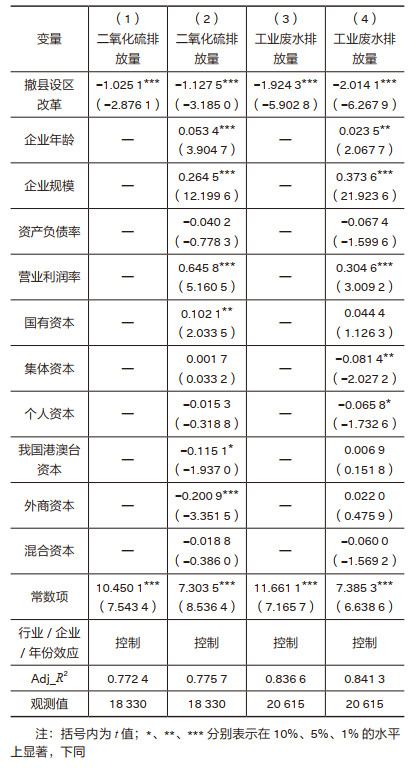

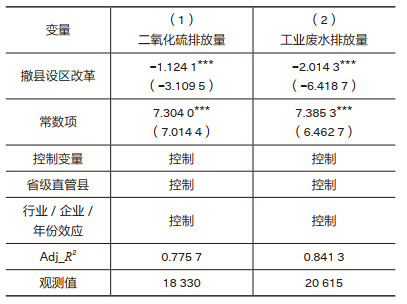

3 实证结果与分析 3.1 基准回归结果表 3报告了基准回归结果。其中,第(1)和(3) 列结果显示,撤县设区的回归系数均显著为负,这表明撤县设区改革后,相比于没有位于原县辖区内的企业,位于原县辖区内的企业的污染排放量显著地下降。在此基础上,第(2)和(4)列进一步加入了控制变量,撤县设区的回归系数依然均显著为负,说明撤县设区改革对企业污染排放的影响结果是稳健的。表 3的回归结果表明,撤县设区改革前后,由于原县级政府财政职权变动,财政收入的差异致使原县级政府延续粗放式经济增长模式的动机下降,而财政支出目标的转向提高了县级政府对公共服务的关注程度,从而有效地治理了企业污染排放。因此,撤县设区的政府推动型城镇化对企业污染排放具有“治理效应”,这与H1的理论预期一致。

| 表 3 基准回归结果 |

根据改革的动因分类,撤县设区改革可以划分为主动推动型撤县设区和被动实施型撤县设区[35]。主动推动型撤县设区是指地级市(直辖市)将原来隶属于该地级市(直辖市)的县(县级市)调整为该地级市(直辖市)的市辖区;而被动实施型撤县设区是指在撤销地区设立地级市的过程中而进行的撤县设区。从动机来看,主动推动型撤县设区是地级市出于自身城市发展和整体规划的迫切需要而进行的行政区划调整;而被动实施型撤县设区是地区出于行政区划设置规范的考虑,将20世纪特殊时代出现的地区这一行政单位变更为地级市,为了规避县(县级市)与新设立的地级市重名而就地撤县设区①。由于主动推动型撤县设区与被动实施型撤县设区的动机与目标的不同,本文预期其对辖区的企业污染排放的影响具有异质性。表 4第(1)和(3)列的结果显示,撤县设区的系数显著为负,表明主动推动型撤县设区对企业污染排放具有“治理效应”。第(2)和(4)列的结果显示,撤县设区的系数显著为正,表明被动实施型撤县设区对企业污染排放具有“加剧效应”。这是因为,主动推动型撤县设区是根据城市发展规划而进行的由县级政府向区政府的转变,其具有财政收入的上收和集中以及由偏向基础设施建设转向注重公共服务供给的属性,是实质性的市级与县级之间的权责关系的变更;而被动实施型撤县设区是为了避免县(县级市) 与新设立的地级市重名而变更的区划调整[6, 34],并未产生上述实质性的关系变更。因此,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”源于主动推动型撤县设区。

① 在本文的研究样本期间,被动实施型撤县设区占比约为 40%。

| 表 4 异质性分析:撤县设区类型的影响 |

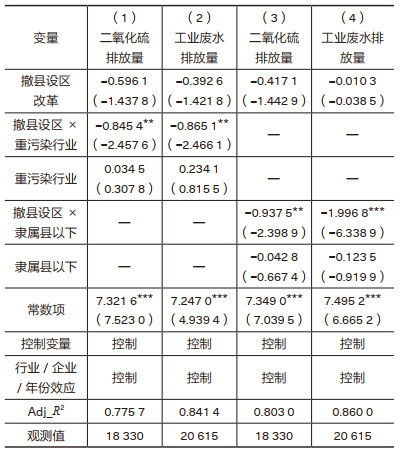

改革开放以来,随着中国经济的迅猛发展,企业污染物排放与环境质量恶化的问题引起了全社会的关注。党的十九大报告中强调“坚持人与自然和谐共生”“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策”。在这种背景下,强调生态文明、推进绿色城市建设是当前中国新型城镇化建设的重要内容,这就要求治理城市环境污染问题,其中重污染行业便首当其冲。若政府推动型城镇化确实能够减少企业污染排放,我们应该能观测到,相比于在非重污染行业,这种“治理效应”在重污染行业中更强。根据原环境保护部于2010年9月发布的《上市公司环境信息披露指南(征求意见稿)》要求,火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业为重污染行业。若企业所在行业为重污染行业,则重污染行业哑变量为1,否则为0。表 5第(1)和(2)列引入了撤县设区与重污染行业哑变量的交互项,检验撤县设区改革的对企业污染排放的“治理效应”在重污染行业和非重污染行业之间的异质性。结果显示,撤县设区与重污染行业哑变量的交互项的回归系数均在5% 的水平上显著为负,说明相比于在非重污染行业的企业中,撤县设区改革对企业污染排放“治理效应”在重污染行业的企业中更强,这与本文的理论预期一致。

| 表 5 异质性分析:重污染行业、企业隶属关系的影响 |

前文的实证分析发现,政府推动型城镇化能够减少企业污染排放量,其理论逻辑在于,撤县设区改革会降低原县级政府财政收入的经济激励,弱化原县级政府通过以牺牲环境为代价获得经济增长的动机,同时还使得原县级政府的财政支出目标由偏向基础设施建设转变为更加注重提供公共服务。若这一影响机制确实成立,那么可以进一步推断,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”在隶属于县级以下的企业中更强。因此,本文参照已有研究的做法[3, 13],表 5第(3)和(4)列引入了撤县设区与是否隶属县以下企业哑变量的交互项,检验撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”在隶属于县级以上与县级以下的企业之间的异质性。回归结果显示,撤县设区与是否隶属县以下企业哑变量的交互项的回归系数分别在5% 和1% 的水平上显著为负,说明相比于在隶属于县级以上的企业中,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”在隶属于县级以下的企业中更强,这与本文的理论预期一致。

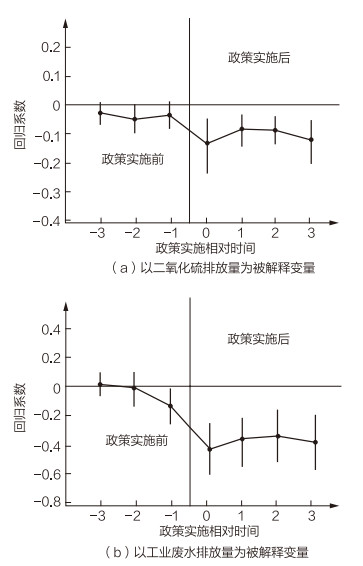

3.3 稳健性检验 3.3.1 平行趋势与动态效应检验本文采用双重差分模型的假设前提是处理组和控制组间的变化在撤县设区改革前存在共同趋势。此外,考虑撤县设区改革的效果发挥存在时滞,本文参考范子英和赵仁杰[36]的做法,检验了撤县设区改革的动态效应。图 1报告了平行趋势与动态效应检验的结果。结果显示,在撤县设区改革前,处理组与控制组的企业二氧化硫排放量以及工业废水排放量不存在显著差异,从而满足了本文使用双重差分模型的前提条件。在撤县设区改革当年及其后三年,撤县设区改革降低了处理组企业的污染排放量。

|

图 1 平行趋势与动态效应检验 |

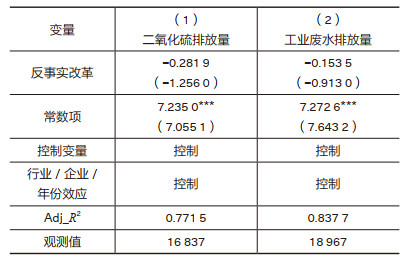

企业污染排放量的下降可能是由其他随机因素所致,因此,本文参照已有研究的做法[9, 10],将改革时间提前至改革年份前的第二年进行安慰剂检验①。选择改革年份前的第二年是因为部分撤县设区改革实际发生时间为改革年份前一年中期,为谨慎起见,选择改革年份前的第二年更为合适[3]。表 6报告了安慰剂检验的结果。第(1)和第(2)列的回归结果显示,反事实改革的回归系数均不显著,说明企业污染排放量的下降并非由随机因素所致,而是撤县设区改革的成效。

① 安慰剂检验是指将政策实施的时点随机化,即将(虚构的)政策实施的时点前置或后置。若该政策的实施是一个外生冲击,则虚构的双重差分模型的处理效应不显著。然而,平行趋势假设是指,处理组在未受到政策干预的情况下,其变化趋势与控制组相同。为了检验双重差分模型的平行趋势假设,研究者需要构建一个多元线性回归模型,该模型包含各期数与处理组虚拟变量的交互项。若这些交互项的回归系数在政策实施前不显著,则平行趋势假设成立。因此,安慰剂检验与平行趋势检验的政策发生前的处理并不相同。

| 表 6 安慰剂检验 |

在实施撤县设区改革的同时,中国也在开展省级直管县改革。这两项改革同样会影响中国的行政管理格局。因此,本文在控制省级直管县改革的影响的基础上重新进行估计,以排除省级直管县改革对本文结论的影响。表 7报告了控制省级直管县改革后的结果。第(1)和(2)列的回归结果显示,撤县设区的回归系数均在1% 的水平上显著为负,与前文的分析结果一致,说明撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”不会受到同时进行的省级直管县改革的影响。

| 表 7 考虑省级直管县改革的影响 |

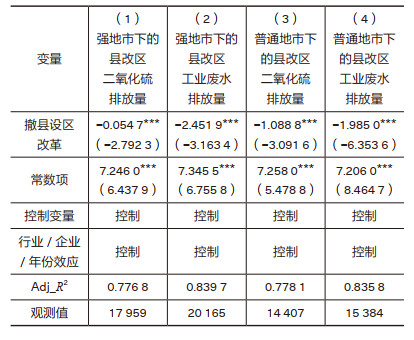

撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”可能会受到市县关系的影响。中心城市管辖的县可能会更倾向于依赖中心城市[10],接受中心城市的统筹协调,提升自身提供公共服务的能力。普通地市管辖的经济实力较强的县可能更倾向于开展基础设施建设,以自身经济发展为首要目标。基于此,本文参照已有研究的做法[3, 13],以副省级城市以及省会城市(自治区首府)的县改区作为强地市下的县改区,以非副省级城市以及非省会城市(自治区首府)的县改区作为普通地市下的县改区,分别研究强地市下的县改区以及普通地市下的县改区的情况下,撤县设区改革对企业污染排放的影响。表 8报告了检验结果。第(1) 至(4)列的回归结果显示,撤县设区的回归系数均在1% 的水平上显著为负,说明不管是在强地市下的县改区还是普通地市下的县改区,撤县设区改革均减少了企业污染排放量。

| 表 8 考虑市县关系的影响 |

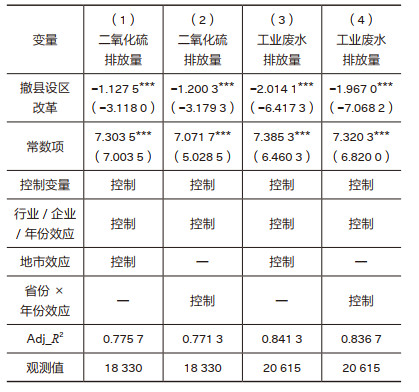

撤县设区改革可能会引起一系列宏观因素系统性变化,导致企业改变其污染排放行为。因此,本文引入地市效应以及省份与年份的交互效应分别控制不可观测的宏观因素系统性变化以及动态调整的宏观因素系统性变化。表 9报告了估计结果,第(1)和(3) 列的结果显示,撤县设区的回归系数依然在1% 的水平上显著为负,说明在控制地市效应后,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”依然存在,与前文结果一致。第(2)和(4)列的结果显示,撤县设区的回归系数仍在1% 的水平上显著为负,说明在控制省份与年份的交互效应后,本文的研究结论依然稳健。

| 表 9 考虑宏观因素系统性变化的影响 |

前文的实证结果为撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”提供了初步的证据,但关于撤县设区改革对企业污染排放的影响机制仅仅停留在理论分析的层面。本部分进一步探讨了撤县设区改革对企业污染排放的影响机制。

根据前文的理论分析,首先,撤县设区改革弱化了原县级政府财政收入的经济激励,抑制了其盲目扩大产能、招商引资以促进经济增长的动机,从而减少了企业的污染排放。其次,撤县设区改革改变了原县级政府财政支出目标,将其由偏向基础设施建设转变为注重提供公共服务。环境污染治理作为公共服务的重要内容,原县级政府财政支出目标偏向的调整使得原县级政府具有更强的动机去监督辖区内企业减少污染排放。因此,本部分进一步考察撤县设区改革对原县级政府财政收入以及对原县级政府财政支出目标的影响。表 10第(1)列的结果表明,撤县设区改革后,由于财政收入分享比例的下降,原县级政府财政收入显著减少①。第(2)列的结果表明,撤县设区改革显著减少了原县级政府的基础建设性财政支出②。第(3)列的结果表明,撤县设区改革显著增加了原县级政府的民生性财政支出③。上述结果说明,撤县设区改革后,原县级政府的经济激励的确弱化,原县级政府的财政支出目标从基础设施建设转变为提供公共服务,从而有助于治理企业污染排放问题。

① 控制变量包括第一产业占比、第二产业占比以及人均GDP。

② 基础设施建设支出数据仅公布到2006年,故表 10第(2)列的观测值有所减少。

③ 自2005年起,民生性支出的统计口径改变,本文使用2004年及以前的数据,故表 10第(3)列的观测值有所减少。

| 表 10 影响机制分析 |

城镇化发展与生态文明建设是中国实现高质量发展的重要内容;而绿色城镇化建设更是中国当前绿色发展的主战场。本文利用撤县设区改革的准自然实验,实证检验了政府推动型城镇化对企业污染排放的影响。结果显示,政府推动型城镇化对企业污染排放具有“治理效应”。异质性分析发现,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”是由主动推动型撤县设区所致;相比于在非重污染行业的企业以及隶属于县级以上的企业中,撤县设区改革对企业污染排放的“治理效应”在重污染行业的企业以及隶属于县级以下的企业中更强。机制检验发现,撤县设区改革后,原县级政府财政收入的经济激励弱化,财政支出目标亦从基础设施建设转变为提供公共服务。

5.2 政策启示本文研究结论对如何治理企业污染排放、加快推进城市环境综合治理具有重要的政策启示。首先,具有集权特征的撤县设区改革有助于推进城市环境综合治理。本文研究发现撤县设区改革通过弱化原县级政府财政收入的经济激励、转变原县级政府的财政支出偏向而抑制了企业的污染排放。城市环境综合治理需要各辖区政府、生态环境部门、其他部门的协调、分工与合作,因此,通过撤县设区进行适当的集权是推进城市环境综合治理的有效方式。

其次,因地制宜的撤县设区改革有助于发挥政府推动型城镇化对企业污染排放的“治理效应”。本文研究表明,撤县设区的政府推动型城镇化在一般意义上有效地发挥了对企业污染排放的治理作用,但这种“治理效应”是源于主动推动型撤县设区,而非被动实施型撤县设区。因此,决策层需要因地制宜、稳妥地开展撤县设区改革。撤县设区改革需要削弱原县级政府以牺牲环境为代价来获得经济增长的经济激励,同时将原县级政府的财政支出目标由偏向基础设施建设转变为注重民生性支出,这种模式的撤县设区改革才能实现治理企业污染排放的目标。

最后,企业需要提高协调发展意识,融入绿色城镇化进程中,肩负起环境保护责任,减少污染物排放量。在城镇化发展的过程中,企业应当充分利用经济聚集产生正外部性,提高要素利用率,以谋求自身的可持续发展。

| [1] |

李正升, 李瑞林, 王辉. 中国式分权竞争与地方政府环境支出——基于省级面板数据的空间计量分析[J]. 经济经纬, 2017, 34(1): 130-135. |

| [2] |

FAN S G, LI L X, ZHANG X B. Challenges of creating cities in China: lessons from a short-lived county-to-city upgrading policy[J]. Journal of comparative economics, 2012, 40(3): 476-491. DOI:10.1016/j.jce.2011.12.007 |

| [3] |

卢盛峰, 陈思霞. 政府偏袒缓解了企业融资约束吗?——来自中国的准自然实验[J]. 管理世界, 2017(5): 51-65. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.05.006 |

| [4] |

张莉, 皮嘉勇, 宋光祥. 地方政府竞争与生产性支出偏向——撤县设区的政治经济学分析[J]. 财贸经济, 2018, 39(3): 65-78. |

| [5] |

唐为, 王媛. 行政区划调整与人口城市化: 来自撤县设区的经验证据[J]. 经济研究, 2015, 50(9): 72-85. |

| [6] |

宋马林, 王舒鸿. 环境规制、技术进步与经济增长[J]. 经济研究, 2013, 48(3): 122-134. DOI:10.3969/j.issn.1674-8638.2013.03.026 |

| [7] |

张清源, 苏国灿, 梁若冰. 增加土地供给能否有效抑制房价上涨——利用"撤县设区"的准实验研究[J]. 财贸经济, 2018, 39(4): 20-34. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2018.04.002 |

| [8] |

唐为. 分权、外部性与边界效应[J]. 经济研究, 2019, 54(3): 103-118. |

| [9] |

范子英, 赵仁杰. 财政职权、征税努力与企业税负[J]. 经济研究, 2020, 55(4): 101-117. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2020.04.027 |

| [10] |

卢盛峰, 陈思霞, 张东杰. 政府推动型城市化促进了县域经济发展吗[J]. 统计研究, 2017, 34(5): 59-68. |

| [11] |

邵朝对, 苏丹妮, 包群. 中国式分权下撤县设区的增长绩效评估[J]. 世界经济, 2018, 41(10): 101-125. |

| [12] |

吉黎, 邹埴埸. 撤县设区后地方财力增强了吗?[J]. 财政研究, 2019(12): 61-74, 86-86. |

| [13] |

卢盛峰, 陈思霞. 政策偏袒的经济收益: 来自中国工业企业出口的证据[J]. 金融研究, 2016(7): 33-47. |

| [14] |

陈林, 万攀兵. 城镇化建设的乡镇发展和环境污染效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 62-73. |

| [15] |

黄莘绒, 管卫华, 陈明星, 等. 长三角城市群城镇化与生态环境质量优化研究[J]. 地理科学, 2021, 41(1): 64-73. |

| [16] |

陈海波, 姜娜娜, 刘洁. 新型城镇化试点政策对区域生态环境的影响——基于PSM-DID的实证检验[J]. 城市问题, 2020(8): 33-41. |

| [17] |

胡剑锋, 朱剑秋. 水污染治理及其政策工具的有效性——以温州市平阳县水头制革基地为例[J]. 管理世界, 2008(5): 77-84. |

| [18] |

邵帅, 李欣, 曹建华. 中国的城市化推进与雾霾治理[J]. 经济研究, 2019, 54(2): 148-165. |

| [19] |

邵帅, 李欣, 曹建华, 等. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究, 2016, 51(9): 73-88. |

| [20] |

李强, 陈宇琳, 刘精明. 中国城镇化"推进模式"研究[J]. 中国社会科学, 2012(7): 82-100. |

| [21] |

BURGESS R, HANSEN M, OLKEN B A, et al. The political economy of deforestation in the tropics[J]. The quarterly journal of economics, 2012, 127(4): 1707-1754. |

| [22] |

VIRKANEN J. Effect of urbanization on metal deposition in the Bay of Töölönlahti, Southern Finland[J]. Marine pollution bulletin, 1998, 36(9): 729-738. |

| [23] |

DE LEEUW F A A M, MOUSSIOPOULOS N, SAHM P, et al. Urban air quality in larger conurbations in the European Union[J]. Environmental modelling & software, 2001, 16(4): 399-414. |

| [24] |

成金华, 吴巧生. 中国工业化进程中的环境问题与"环境成本内化"发展模式[J]. 管理世界, 2007(1): 147-148. |

| [25] |

OATES W E, SCHWAB R M. Economic competition among jurisdictions: efficiency enhancing or distortion inducing?[J]. Journal of public economics, 1988, 35(3): 333-354. |

| [26] |

WILSON J D. Capital mobility and environmental standards: is there a theoretical basis for a race to the bottom?[M]//BHAGWATI J, HUDEC R, eds. Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade. Cambridge: MIT Press, 1996: 393-427.

|

| [27] |

张克中, 王娟, 崔小勇. 财政分权与环境污染: 碳排放的视角[J]. 中国工业经济, 2011(10): 65-75. |

| [28] |

SATTERTHWAITE D. Environmental transformations in cities as they get larger, wealthier and better managed[J]. The geographical journal, 1997, 163(2): 216-224. |

| [29] |

饶会林. 试论城市规模效益[J]. 中国社会科学, 1989(4): 3-18. |

| [30] |

陆铭, 冯皓. 集聚与减排: 城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J]. 世界经济, 2014, 37(7): 86-114. |

| [31] |

杨仁发. 产业集聚能否改善中国环境污染[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(2): 23-29. |

| [32] |

原毅军, 谢荣辉. 产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系[J]. 科学学研究, 2015, 33(9): 1340-1347. |

| [33] |

BRANDT L, VAN BIESEBROECK J, ZHANG Y F. Creative accounting or creative destruction?Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of development economics, 2012, 97(2): 339-351. |

| [34] |

王兵, 戴敏, 武文杰. 环保基地政策提高了企业环境绩效吗?——来自东莞市企业微观面板数据的证据[J]. 金融研究, 2017(4): 143-160. |

| [35] |

高琳. 快速城市化进程中的"撤县设区": 主动适应与被动调整[J]. 经济地理, 2011, 31(4): 573-577. |

| [36] |

范子英, 赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗?——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019, 54(3): 21-37. |

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14