2. 清华大学生态文明研究中心, 北京 100084

2. Center for Ecological Civilization, Tsinghua University, Beijing 100084, China

在经济全球化时代,对外贸易成为我国经济社会持久发展的重要力量,对全球共同繁荣也意义重大。与此同时,国际贸易转移的碳排放占全球碳排放总量的20%~ 33%[1]。随着2021年欧盟碳边境调节机制等碳关税政策的落地,以气候变化为主题的新国际贸易体系和产业竞争格局正在加速形成[2]。我国出口产品偏基础性、大宗性和原料性,经济附加值低、全生命周期碳排放高,存在对外贸易经济收益和隐含碳排放失衡的现象[3, 4]。在现行“生产者负责”的国家碳排放责任分配原则下[5],碳关税等贸易碳壁垒给我国参与国际竞争和实现碳中和目标带来了新的挑战[6]。为此,需要着力深化对我国贸易中的经济增加值—隐含碳排放失衡问题的科学研判和系统综合应对。其中,准确测算我国对外贸易的经济增加值和隐含碳排放,是科学评估进出口贸易对我国国内影响的基础,也是关键的技术难点。只有“算无遗策”,才能有的放矢地为我国政府相关部门做出贸易调整决策、参与国际贸易和气候变化谈判提供有力科学支撑,为我国在外部环境演变复杂形势中赢得更大战略主动。

近年来,国内外皆涌现出一批运用多区域投入产出分析(Multi-Regional Input-Output Analysis,MRIO) 模型核算全球贸易隐含碳排放[7, 8]和我国出口贸易碳转移[9]的研究,为气候变化政策的合法性、有效性和公平性等问题的解决提供了参考。但是,现有研究仍然需要提升以下方面:①贸易产品存在最终消费和中间使用两种用途,MRIO模型在贸易隐含排放核算中仅考虑用于最终消费的产品贸易增加的他国排放,与国家之间产品的物理贸易量并不对应[10],无法支撑碳税、碳市场等碳定价机制对我国产品出口、国内生产和经济发展等的潜在影响的分析;②已有研究观察了我国出口和进口贸易隐含碳排放之间的失衡现象[11],但较少结合贸易增加值和贸易隐含碳排放指标定量描述我国对外贸易,尤其是出口贸易中的经济—碳失衡现象,尚无法为综合权衡贸易利弊得失及提出有效解决方案提供科学支撑;③我国对外贸易日新月异,现有研究结果时间滞后性严重,无法反映近期我国对外贸易的经济和环境状况,对现实的指导意义不强。

与MRIO模型不同,双边贸易隐含排放分析(Embodied Emission in Bilateral Trade,EEBT)模型同时考虑用于最终消费和用于中间使用的产品贸易增加的他国排放[12],与双边贸易统计直接相关,更适合在碳定价语境下分析我国对外贸易的经济增加值和隐含碳排放[13]。因此,本研究采用EEBT模型,结合贸易增加值和贸易隐含碳排放双重视角,通过构建贸易碳生产率和贸易失衡度指标,从国家整体、双边贸易和三次产业三个层面,定量描述1995—2019年我国对外贸易中的国内经济收益和国内碳排放增量失衡的现象。本研究的意义在于:①有助于客观认识我国对外贸易的经济增加值和碳排放转移现状,在此基础上,通过靶向调整我国对外贸易策略和贸易结构,实现国内经济收益最大化、国内碳排放增量最小化,助力我国经济高质量发展和“双碳”目标的实现;②有助于厘清我国碳排放责任,进而为我国有效应对欧盟碳关税等贸易碳壁垒,以及参与国际贸易和气候变化谈判等提供科学支撑;③可以为以外向型经济为主的其他发展中国家的绿色贸易发展提供借鉴。

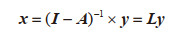

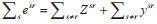

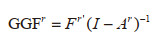

1 研究方法和数据来源 1.1 双边贸易隐含排放分析模型一个经济系统的投入产出模型可表示为:

|

(1) |

|

(2) |

其中,x代表总产出向量;A代表技术系数矩阵;y代表最终需求向量;L=(I−A)−1被称为Leontief逆矩阵或总需求矩阵[14],可以量化最终需求的单位变化对总产出的直接和间接影响[15]。

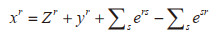

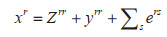

区域r的总产出xr的表达式为:

|

(3) |

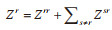

其中,

去掉满足中间生产和最终需求的进口后,区域r的总产出xr满足:

|

(4) |

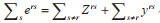

在生产技术稳定的条件下,假定各部门的投入和产出的比例是固定的,由此可得:

|

(5) |

其中,Aijrs代表区域s部门j的单位产出所需的区域r部门i的投入。

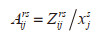

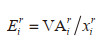

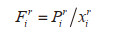

区域r部门i单位总产出的直接增加值和碳排放分别为:

|

(6) |

|

(7) |

其中,VAir和Pir分别代表区域r部门i的生产活动导致的直接增加值和碳排放。

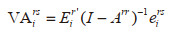

因此,区域r生产单位最终消费(或出口)带来的本地总增加值和碳排放分别为:

|

(8) |

|

(9) |

其中,(I−Arr)-1代表仅考虑区域r的本地供应链而不考虑进口产品对中间生产过程的投入。

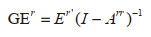

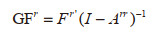

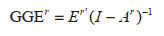

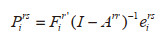

区域r生产单位最终消费(或出口)带来的全球总增加值和碳排放分别为:

|

(10) |

|

(11) |

其中,(I−Ar)−1代表该表达式考虑了全球供应链。

进一步计算从区域r到区域s的部门i出口导致区域r增加的总增加值以及总碳排放:

|

(12) |

|

(13) |

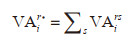

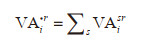

区域r部门i的出口贸易增加值和进口贸易增加值分别为:

|

(14) |

|

(15) |

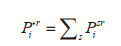

区域r部门i的出口贸易隐含碳排放和进口贸易隐含碳排放分别为:

|

(16) |

|

(17) |

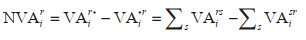

区域r部门i的贸易增加值净转移量等于其出口贸易增加值减去进口贸易增加值:

|

(18) |

NVAir取值大于0/ 小于0代表部门i的贸易增加/减少了区域r的本地增加值。

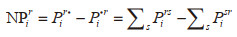

区域r部门i的贸易隐含碳排放净转移量等于其出口贸易隐含碳排放减去进口贸易隐含碳排放:

|

(19) |

NPir取值大于0/ 小于0代表部门i的贸易增加/减少了区域r的本地碳排放。

碳生产率是指单位碳排放的经济产出[16],区域r部门i出口贸易的碳生产率可以定义为区域r部门i出口贸易单位碳排放的经济增加值:

|

(20) |

本研究将区域r部门i出口贸易的失衡度定义为:区域r部门i出口贸易隐含碳排放在部门i全球贸易隐含碳排放中的占比与区域r部门i出口贸易增加值在部门i全球贸易增加值中的占比的比值。如果某一区域出口贸易失衡度取值大于1,代表该区域承担了相较于自身出口经济收益占比更多的碳排放责任;如果出口贸易失衡度取值小于1,代表该区域获取了相较于自身出口碳排放占比更高的经济收益。如式(21) 所示:

|

(21) |

研究数据来自多区域投入产出数据库Exiobase V3.8.1,其覆盖了全球44个国家/地区(包括28个欧盟国家和16个主要经济体),其余区域被聚合为5个地区——“欧洲其他”“亚太其他”“美洲其他”“非洲其他”和“中东其他”。较早版本的Exiobase V3数据库的时间跨度为1995—2011年。新版的Exiobase V3.8.1数据库虽未包含比2011年更近期的官方投入产出表或供需表,但其基于一系列辅助数据,如临近预测的经济和环境拓展结构以及国际货币基金组织预期的宏观经济和贸易数据,对时间序列进行了完全重新估计并拓展为1995—2022年,可支持长时间序列分析。Exiobase数据库中的经济数据以2005年欧元不变价为基准进行了调整,以确保不同年份的结果之间具有可比性。鉴于Exiobase V3.8.1数据库中的二氧化碳排放数据仅更新至2019年,本研究时间跨度确定为1995—2019年。Exiobase数据库具有详细、一致的部门分类,按照《国际标准产业分类》(ISIC)将所有产品划分至200种产品/产品小类。因此,可依据ISIC将200种产品/产品小类逐一归类至三次产业中,进而分析和对比我国三次产业的贸易失衡情况。

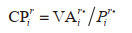

2 结果与讨论 2.1 中国对外贸易额、增加值和隐含碳排放变化我国对外贸易规模在1995—2019年持续增长,出口和进口贸易额由1053.2亿欧元和962.1亿欧元分别增长至23 220.0亿欧元和21 313.4亿欧元[图 1(a) ]。期间,我国对外贸易一直保持顺差,顺差额由91.1亿欧元增长至1906.6亿欧元,其增速(13.5%) 高于同期我国GDP增速(12.3%)。经过二十多年的发展,2019年我国出口和进口贸易额分列世界首位和第二位,在全球贸易总额中的占比高达12.1% 和11.1%;贸易顺差额位列世界第二位,仅次于德国。

|

图 1 我国对外贸易的贸易额、增加值、隐含碳排放及其增长率(1995—2019年) |

随着对外贸易规模的持续增长,我国出口和进口增加值分别由966.4亿欧元和830.7亿欧元增长至18 334.4亿欧元和16 834.9亿欧元[图 1(b)]。期间,我国贸易净增加值由135.6亿欧元增长至1499.4亿欧元,但其增速(10.5%)低于同期我国贸易顺差额和GDP的增速。2019年我国出口和进口贸易增加值同样分列世界首位和第二位,在我国GDP中的占比分别为14.3% 和13.1%;我国贸易净增加值位列世界第二,同样仅次于德国。

与此同时,我国出口贸易隐含碳排放先后呈现出快速增加—增长放缓—下降的变化趋势,总体从5.4亿吨增长至17.9亿吨[图 1(c)],与我国出口贸易增加值先后呈相对脱钩(1995—2014年)和绝对脱钩(2015—2019年)趋势[图 1(d)]。我国进口贸易隐含碳排放从1.1亿吨持续增长至8.6亿吨,并与进口贸易增加值呈相对脱钩趋势。期间,我国贸易净碳排放先后呈现出增长—稳定—下降的变化趋势,但一直保持正值,从4.3亿吨增长至9.3亿吨。上述变化趋势是我国对外贸易的规模、结构和技术等方面共同作用的结果:2001年我国加入世界贸易组织,此后贸易规模快速增长,进出口贸易隐含碳排放和贸易净碳排放均迅速攀升;在我国优化贸易结构、促进低碳转型以及发达经济体吸引制造业回流等因素的共同作用下,贸易净碳排放在2014年前后开始下降。2019年我国出口和进口贸易隐含碳排放分列世界首位和第三位,在国内总碳排放中的占比分别为18.2% 和8.8%;我国贸易碳逆差位列世界首位,占国内总碳排放的9.4%。

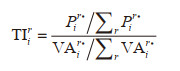

由上述分析可知,对外贸易为我国经济增长做出了突出贡献,但也给我国“双碳”目标的实现带来了巨大压力。一定时期内,若一国在对外贸易中进口的碳排放大于出口的碳排放,则称为贸易碳逆差。我国贸易碳逆差自2003年以来一直保持全球首位。近年来,我国贸易顺差最大的单体国家是美国,2019年中美贸易顺差高达1788.4亿欧元,相应地有1219.3亿欧元增加值和2.5亿吨碳排放从美国净转移至我国。我国贸易逆差最大的单体国家是德国,2019年中德贸易逆差为949.9亿欧元。相应地,有666.6亿欧元增加值从我国净转移至德国,以及0.3亿吨碳排放从德国净转移至我国,间接反映了我国在与德国的贸易中同时面临低经济收益和高碳排放强度的不利局面。2019年,在我国与欧盟28国(包括英国)的贸易中,有409.4亿欧元增加值从我国净转移至欧盟,以及1.6亿吨碳排放净流入我国。此外,包括泰国、越南、马来西亚等东南亚国家在内的“亚太其他”地区成为我国重要的贸易伙伴,2019年我国与之的贸易顺差为2350.2亿欧元,相应地,有1947.3亿欧元增加值和3.0亿吨碳排放净转移至我国。在本研究中,除我国以外的48个国家和地区中,我国具有贸易碳顺差的国家仅包括俄罗斯、印度尼西亚、南非、澳大利亚和巴西这5个资源出口导向型国家,在我国与大部分国家的贸易中都伴随着碳排放净转移至我国。具体参见图 2。随着各国间对外贸易的加强,我国承担了大量由他国消费需求引发的碳排放包袱。

|

图 2 我国与贸易伙伴的净贸易额、净增加值和净碳排放(2019年) |

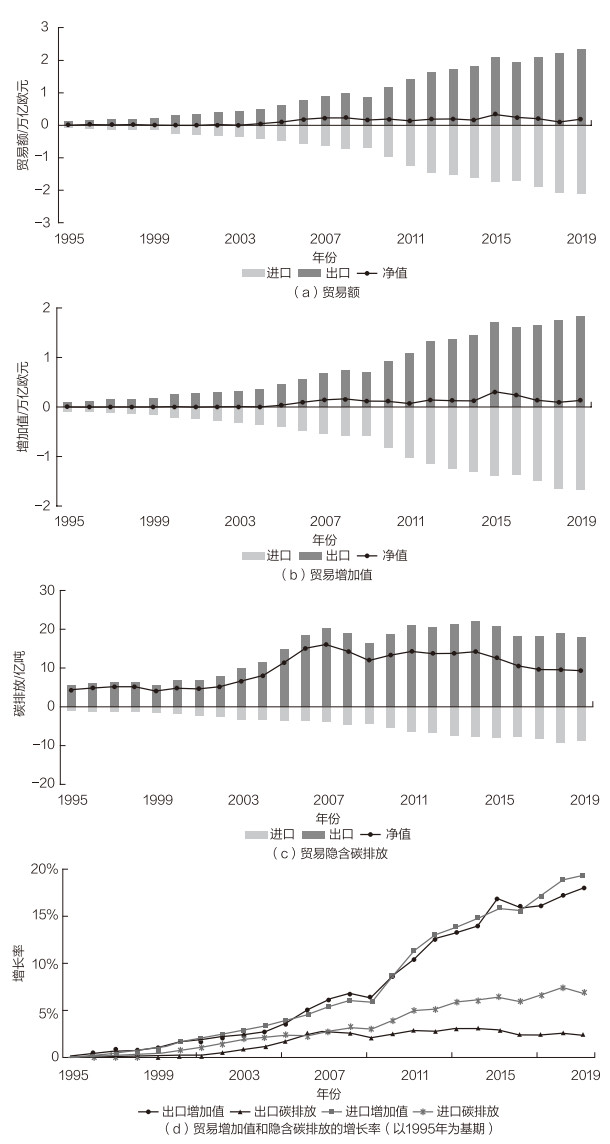

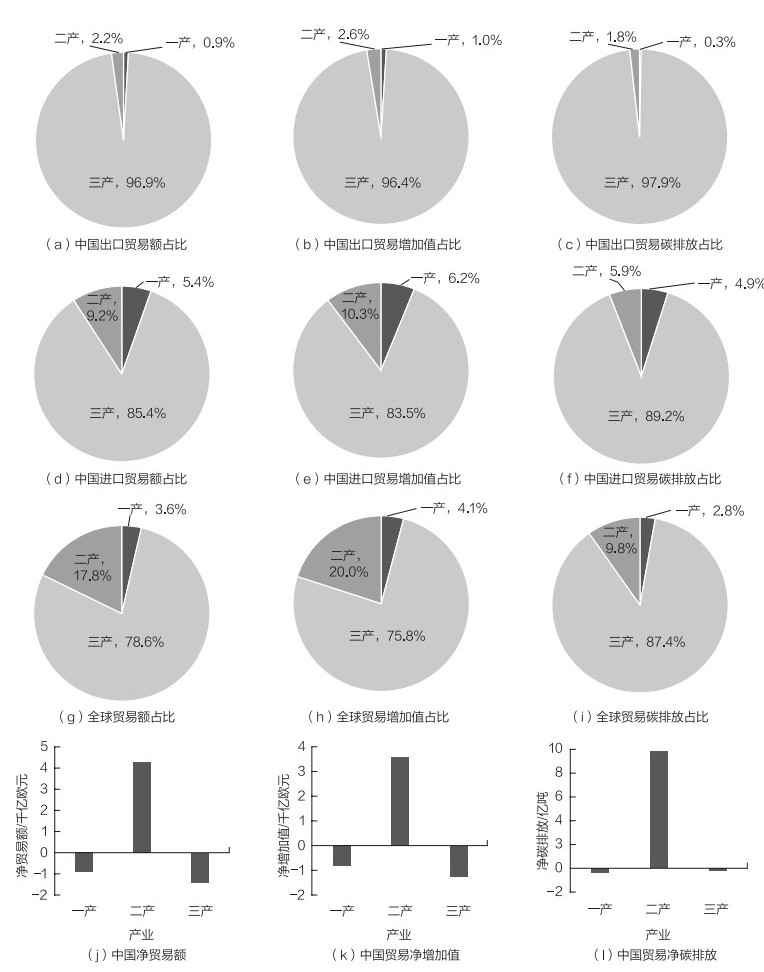

第二产业(以下简称“二产”)在我国出口贸易中占据绝对主导地位(图 3)。2019年二产出口贸易额占我国出口贸易总额的96.9%,远高于全球平均值(78.6%);相应地,我国二产出口贸易增加值和隐含碳排放的占比分别为96.4% 和97.9%,同样远高于全球平均值(75.8% 和87.4%)。2019年我国二产进口贸易额、增加值和隐含碳排放的占比分别为85.4%、83.5% 和89.2%,均略高于全球平均值,但显著低于相应出口占比。2019年,我国第三产业(以下简称“三产”)出口贸易额、增加值和隐含碳排放的占比分别为2.2%、2.6% 和1.8%,均远低于全球平均值(17.8%、20.0% 和9.8%);我国三产进口贸易占比依次为9.2%、10.3% 和5.9%,均显著高于相应出口占比,但仍然仅为全球平均值的一半左右。2019年,第一产业(以下简称“一产”)在我国进出口贸易中均占比最小,在我国出口贸易额、增加值和隐含碳排放中的占比分别为0.9%、1.0% 和0.3%,在我国进口贸易中的占比依次为5.4%、6.2% 和4.9%。在三次产业中,我国二产净出口,一产和三产净进口。2019年,我国二产贸易顺差为4292.5亿欧元,相应有3616.0亿欧元增加值和9.8亿吨碳排放净转移至我国;我国一产贸易逆差为945.2亿欧元,相应有846.0亿欧元增加值和0.4亿吨碳排放净流出我国;我国三产贸易逆差为1440.6亿欧元,相应有1270.6亿欧元增加值和0.2亿吨碳排放净流出我国。由上述分析可知,在我国进出口贸易中均存在三次产业比重失衡问题。在我国出口贸易结构中,二产比重过高,一产和三产比重过低;在我国进口贸易结构中,一产和二产比重偏高,三产比重偏低。

|

图 3 我国三次产业进出口贸易占比及净值(2019年) |

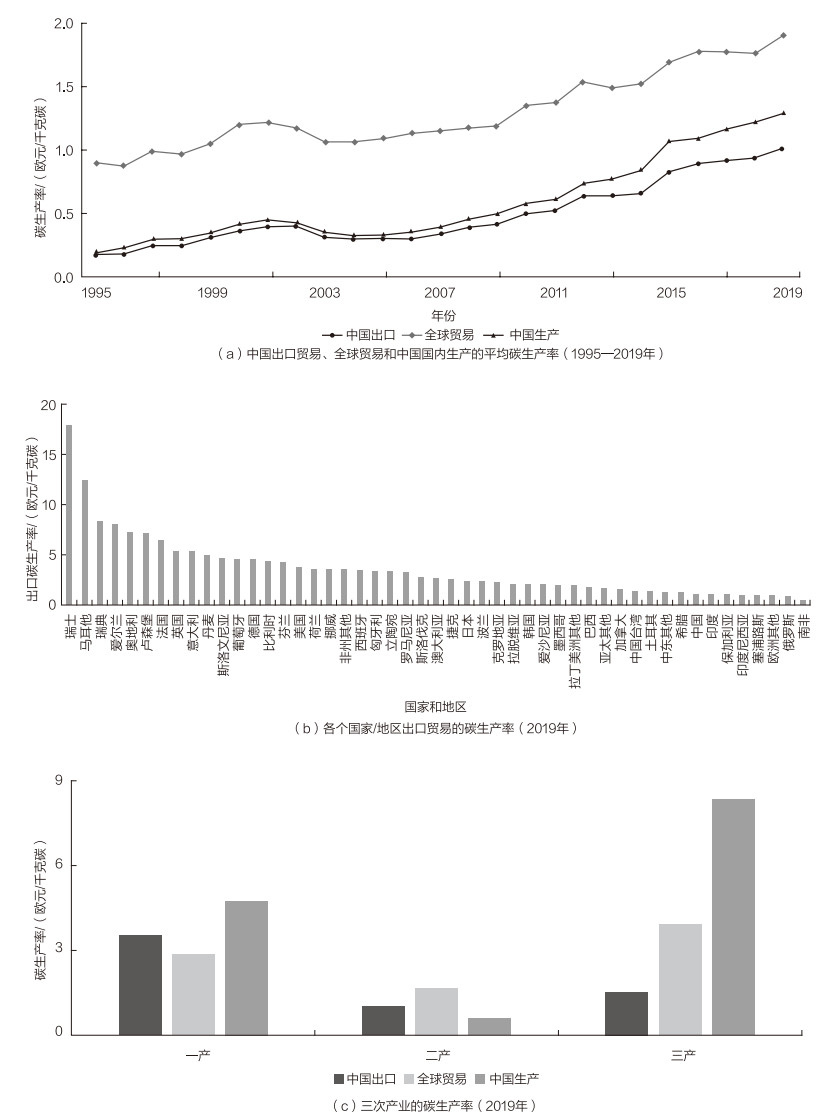

1995—2019年,我国出口贸易碳生产率呈现出先增后降再增的变化趋势[图 4(a)],从不足0.2欧元/ 千克碳增长至1.0欧元/千克碳。与此同时,全球贸易的平均碳生产率从0.9欧元/千克碳增长至1.9欧元/ 千克碳。虽然我国出口贸易碳生产率的增速(7.5%) 远远超过全球贸易平均碳生产率的增速(3.2%)、与全球平均水平的差距不断缩小,但2019年我国出口贸易碳生产率仅为全球平均值的53.1%,仍然存在相当大的进步空间。进一步对比各国出口贸易碳生产率可以发现,2019年我国出口贸易碳生产率在本研究的49个国家和地区中位居第四十二位[图 4(b)],仅高于南非、俄罗斯等资源出口导向型国家,以及印度、印度尼西亚等经济相对落后和粗放的国家;远远低于发达国家出口贸易的碳生产率,仅为德国的22.8%、美国的27.6%、日本的43.9%。

|

图 4 中国出口贸易碳生产率 |

与此同时,我国出口贸易碳生产率的增速略低于国内生产活动的碳生产率的增速(8.1%)。因此,虽然1995年我国出口贸易和国内生产的碳生产率基本持平(约为0.2欧元/千克碳),但在2019年时,出口贸易碳生产率已显著低于国内生产的碳生产率(1.3欧元/千克碳)。一方面,我国出口和生产的三次产业结构存在显著差异。根据国家统计局的数据,2019年三次产业在我国国内增加值中的占比依次为7.1%、38.6% 和54.3%,二产和三产的比重分别远低于和远高于各自在我国出口贸易增加值中的占比。另一方面,三次产业各自国内生产和出口贸易的碳生产率之间同样存在显著差异。2019年我国一产出口贸易的碳生产率为3.5欧元/千克碳,虽然高于全球一产贸易的平均碳生产率(2.9欧元/千克碳),但低于国内生产的碳生产率(4.7欧元/千克碳)。2019年我国二产出口贸易的碳生产率为1.0欧元/千克碳,虽然低于全球二产贸易的平均碳生产率(1.7欧元/千克碳),但高于国内生产的碳生产率(0.6欧元/千克碳)。2019年,我国三产出口贸易的碳生产率为1.5欧元/千克碳,不仅低于全球三产贸易的平均碳生产率(3.9欧元/千克碳),而且远低于国内生产的碳生产率(8.3欧元/千克碳)。无论是在我国出口贸易、全球贸易还是在我国国内生产中,二产的碳生产率均远低于一产和三产。

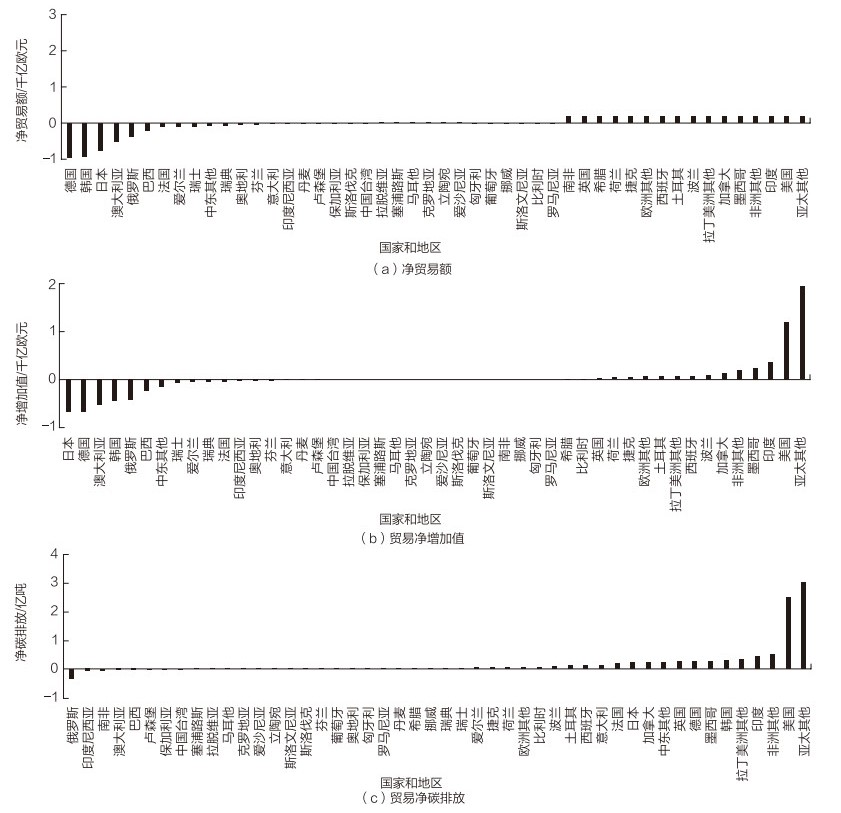

2.4 我国出口贸易失衡度变化1995—2019年,我国出口贸易失衡度呈现出先降后升再降最后趋于稳定的变化趋势[图 5(a)]。1995—2001年,我国出口贸易增加值在全球贸易增加值中的占比不断提升,出口贸易隐含碳排放占比保持稳定,使得我国出口贸易失衡度从5.0持续下降至3.0。自2001年加入世界贸易组织之后,我国出口贸易规模快速增长,规模效应使得我国出口贸易增加值和隐含碳排放占比均大幅提升。与此同时,相对滞后的环境规制使我国成为国际转移排放的“污染避难所”,出口贸易隐含碳排放占比激增,并导致出口贸易失衡度持续增长至2006年的3.7。国际贸易具有强技术溢出效应,为我国带来更清洁的生产技术,拉动经济增长并进而推动政府加强环境规制。因此,在2007— 2015年,虽然我国出口贸易增加值占比继续稳定增长,但出口贸易隐含碳排放占比保持稳定,出口贸易失衡度从3.4下降至2.0。自2016年以来,我国出口贸易增加值占比稳定在12.3% 左右,出口贸易隐含碳排放占比小幅下降,使得我国出口贸易失衡度进一步降低至1.9。即便如此,2019年我国出口贸易依然存在经济增加值和碳排放增量失衡的现象,承担了相较于自身出口经济收益占比近两倍的碳排放责任。相比之下,美国、德国和澳大利亚等发达经济体的出口贸易失衡度取值均小于1,获取了相较于自身出口碳排放占比1.4~ 2.3倍的经济收益。同样作为发展中经济体,2019年印度出口贸易失衡度与我国相当。作为资源出口导向型的发展中国家,2019年南非出口贸易失衡度为5.0,远远超出其他国家。

|

图 5 中国出口贸易失衡度(1995—2019年) |

在我国三次产业中,一产的出口贸易失衡度取值最小,整体经历了从1.0增长至2.7最后降低至0.8的变化过程。我国二产的出口贸易失衡度呈现出与我国出口贸易整体失衡度一致的变化趋势,总体而言从5.9降低至1.7。1995—2016年,我国三产的出口贸易失衡度同样呈现出先降后升再降最后趋于稳定的变化趋势,从4.0降低至1.7。2017—2019年,我国三产出口贸易失衡度波动上升至2.6。就2019年而言,我国二产和三产的出口贸易失衡度取值均大于1,承担了远超所获经济收益的碳排放责任;一产出口贸易失衡度取值小于1,获得了相较于碳排放更高比例的经济增加值。

3 研究结论本研究结合贸易增加值和贸易隐含碳排放双重视角,通过构建贸易碳生产率和贸易失衡度指标,定量揭示出我国对外贸易中存在巨额碳逆差、三次产业进出口贸易结构失衡以及国内经济收益和国内碳排放增量失衡等现象。

(1) 我国贸易碳逆差自2003年以来一直保持全球首位。2019年我国贸易碳逆差为9.3亿吨,占我国国内总碳排放的9.4%,充分证实我国大量承担了由他国消费需求引发的碳排放责任和碳减排压力。我国贸易顺差和贸易碳逆差最大的单体国家是美国,2019年有2.5亿吨碳排放通过贸易从美国净转移至我国。此外,中欧贸易引发了1.6亿吨碳排放从欧盟净流入我国。在三次产业中,二产在我国进出口贸易中均占据绝对主导地位并导致9.8亿吨碳排放净流入我国,一产和三产贸易分别引发0.4亿吨碳和0.2亿吨碳排放净流出我国。

(2) 2019年我国出口贸易碳生产率为1.0欧元/千克碳,虽然略高于南非、俄罗斯等资源出口导向型国家以及印度、印度尼西亚等经济相对落后和粗放的国家,但远远低于发达国家出口贸易碳生产率,仅为全球平均值的53.1%。2019年,我国三次产业出口贸易碳生产率分别为3.5欧元/千克碳、1.0欧元/千克碳和1.5欧元/千克碳,仅一产出口贸易碳生产率高于全球平均值,二产和三产出口贸易碳生产率均远远低于全球平均值。由于我国出口贸易和国内生产活动的三次产业结构及碳生产率均存在显著差异,我国出口贸易碳生产率显著低于国内生产的碳生产率。

(3) 巨额贸易碳逆差和远低于全球平均水平的碳生产率,使得我国出口贸易中持续存在国内经济收益和国内碳排放增量显著失衡的现象。2019年我国出口贸易失衡度为1.9,相较于1995年已实现大幅下降,但表明我国仍然承担了相较于自身出口贸易增加值占比近两倍的碳排放责任,而美德澳等发达国家则获取了更高比例的经济收益。在三次产业中,我国二产和三产的出口贸易失衡度分别为1.7和2.6,均承担了更高比例的碳排放责任;而我国一产出口贸易失衡度为0.8,获得了比自身出口贸易碳排放占比更高的经济收益。在快速增长的贸易、粗放型的生产方式和相对滞后的环境规制等因素共同作用下,我国成为国际转移排放的“污染避难所”。

4 政策建议在现行全球产业分工格局下,我国面临产业“低碳锁定”和排放“高碳包袱”的双重困境,大量承担了由他国消费需求特别是发达国家消费需求引发的碳排放责任,增大了我国国内碳减排压力。因此,为实现经济社会高质量发展和“双碳”目标,我国对外贸易中的经济—碳失衡问题应引起足够重视。

(1) 一方面,应当从我国三次产业中贸易占比最大、碳生产率最低的第二产业入手,通过持续强化绿色低碳技术自主创新,推动传统制造产品的高端化和绿色化,缩小同贸易伙伴之间在生产技术水平和碳生产率等方面的差距,提高对外贸易的国内经济收益,降低对外贸易的国内碳排放;另一方面,通过进一步的产业体系升级和产品结构调整,推动产业结构和出口贸易结构从二产绝对主导向增加三产占比转变,打造新的竞争优势,提高我国在全球高端市场竞争中的主动性。

(2) 我国商品出口、贸易顺差和贸易碳逆差均对欧美市场依赖度过高。欧美发达国家通常执行更严格的产品市场准入碳排放标准和碳关税政策,给我国产品出口带来更大的被拒风险和更高额的碳关税压力。我国应把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,进而充分发挥国内超大规模市场优势和内需潜力,确保国内大循环的主体地位,减轻外部风险。

(3) 在国际气候变化谈判以及应对中美贸易争端和欧盟碳边境调节机制等绿色贸易壁垒中,我国应坚持主张中国承担了国际碳排放转移和中国出口贸易中存在经济收益和碳排放增量显著失衡现象等事实,掌握谈判的主动权,承担合理的减排责任,减轻发达国家碳关税等单边贸易保护措施给我国带来的负面影响。

(4) 我国需要做好相关贸易统计工作并定期核算对外贸易转移的经济增加值和碳排放,充分研判贸易失衡现象。不同产业、不同产品的贸易失衡情况均可能有所不同。因此,在未来研究中,需要进一步加强针对具体产品的贸易增加值和隐含碳排放研究,在此基础上采取差异化的绿色贸易措施。

| [1] |

WIEDMANN T, LENZEN M. Environmental and social footprints of international trade[J]. Nature geoscience, 2018, 11(5): 314-321. DOI:10.1038/s41561-018-0113-9 |

| [2] |

任亚楠. 碳达峰碳中和必须关注我国的贸易碳逆差[N]. 中国环境报, 2021-10-11(06).

|

| [3] |

DORNINGER C, HORNBORG A, ABSON D J, et al. Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century[J]. Ecological economics, 2021, 179: 106824. DOI:10.1016/j.ecolecon.2020.106824 |

| [4] |

钟章奇, 姜磊, 何凌云, 等. 基于消费责任制的碳排放核算及全球环境压力[J]. 地理学报, 2018, 73(3): 442-459. |

| [5] |

STEININGER K W, LININGER C, MEYER L H, et al. Multiple carbon accounting to support just and effective climate policies[J]. Nature climate change, 2016, 6(1): 35-41. DOI:10.1038/nclimate2867 |

| [6] |

曾桉, 谭显春, 王毅, 等. 碳中和背景下欧盟碳边境调节机制对我国的影响及对策分析[J]. 中国环境管理, 2022, 14(1): 31-37. |

| [7] |

李晖, 刘卫东, 唐志鹏. 全球贸易隐含碳净转移的空间关联网络特征[J]. 资源科学, 2021, 43(4): 682-692. |

| [8] |

JAKOB M, MARSCHINSKI R. Interpreting trade-related CO2 emission transfers[J]. Nature climate change, 2013, 3(1): 19-23. DOI:10.1038/nclimate1630 |

| [9] |

田泽, 顾莹. 我国出口贸易中的碳排放转移测算研究[J]. 中国环境管理, 2016, 8(3): 73-76, 105-105. |

| [10] |

SATO M. Embodied carbon in trade: A survey of the empirical literature[J]. Journal of economic surveys, 2014, 28(5): 831-861. |

| [11] |

张为付, 杜运苏. 中国对外贸易中隐含碳排放失衡度研究[J]. 中国工业经济, 2011(4): 138-147. |

| [12] |

KANEMOTO K, LENZEN M, PETERS G P, et al. Frameworks for comparing emissions associated with production, consumption, and international trade[J]. Environmental science & technology, 2012, 46(1): 172-179. |

| [13] |

刘竹, 孟靖, 邓铸, 等. 中美贸易中的隐含碳排放转移研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2020, 50(11): 1633-1642. |

| [14] |

MILLER R E, BLAIR P D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

|

| [15] |

JIBORN M, KANDER A, KULIONIS V, et al. Decoupling or delusion?Measuring emissions displacement in foreign trade[J]. Global environmental change, 2018, 49: 27-34. |

| [16] |

LIU X P, ZHANG X L. Industrial agglomeration, technological innovation and carbon productivity: Evidence from China[J]. Resources, conservation and recycling, 2021, 166: 105330. |

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14