2. 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;

3. 中国科学院大学公共政策与管理学院,北京 100049

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2016年11月,国务院办公厅印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发〔2016〕81号)(以下简称《实施方案》),开始实施排污许可制度。截至2020年年底,我国已有273.44万家固定源企业纳入排污许可管理范围,基本实现固定污染源排污许可“全覆盖” [1]。虽然当前改革的排污许可制度完成了《实施方案》中要求的固定污染源全覆盖任务,但离将排污许可制度建设成为我国固定污染源环境管理核心基础制度还有较长一段距离,要想充分实现该目标,需要调整和优化现有生态环境部门对固定污染源企业的监管方式和企业在污染减排中所需承担的责任及落实情况[2]。

当前国内对于排污许可制度的研究主要还集中在具体的法律实施[3, 4]和技术细节操作层面[5, 6]。对于固定源的合规管理,更多的是从如何加强环境执法和督察人员执法力量、改进执法手段和提升执法能力建设等方面进行分析研究,缺少对于将排污许可证管理和固定源合规管理相结合的研究[7, 8]。虽然有学者从法律角度对企业合规管理进行了分析研究[9],但少有学者能从环境监管的角度去分析固定源企业的合规管理。排污许可制度被定位为我国固定污染源管理的核心制度,但就如何更加高效地推动排污许可制度实施与环境执法相衔接,实现对于固定源排污企业的合规监管等方面研究较少。本文按照环境政策分析的一般模式[10],通过借鉴国外经验并充分考虑国内排污许可制度实施现状设计了排污许可合规监管制度的基本框架和主要内容。

1 合规制度的理论依据和美国经验 1.1 理论依据中国政府在行政管理的过程中,始终贯穿着科层制逻辑,但由于环境问题存在外部性、区域性、系统性等问题,不同于其他社会治理,传统的事权配置模式已经不能满足环境监管的实际需求[11]。虽然在生态环境系统监测监察执法领域进行了垂直管理制度改革,但原有的环境监管事权配置互相冲突重叠、监管职能过度依赖地方政府等问题仍然存在。究其原因,主要是当前环境监管职权配置的碎片化和行政监管的非常态化的体制性障碍促使生态环境监管体制的法律规范的体系化疏失[12, 13]。就法律层面而言,在环境监管的过程中存在行政机关对立法干预较多、原则性条款过多等问题,从而使得在环境监管过程中出现监管可操作性差、严格执法存在相对失范,以及司法领域受到行政机关不当干预所导致的独立性不足等情况[14]。

为能够有效解决行政管理过程中出现的碎片化管理、重复监管以及目标冲突等问题,英国学者佩里·希克斯等提出了整体性治理理论(Holistic Governance),该理论强调以整体性为价值理念、以公民需求为导向,通过协调、整合和合作为治理机制,弥补传统官僚制和新公共管理理论的缺陷,提供全方位、合作化、无缝隙的服务供给,构建整体性政府体制[15]。整体性治理理论是在新公共管理和数字时代信息技术的广泛发展下提出的[16],它能够有效提供互动信息、一站式服务和灵活的政府管理。当前是信息化的时代,信息技术的进步使信息在获取与利用方面更加容易和便捷,促使政府在管理的过程中与各方联系更加紧密,加强了政府之间的信息共享、科学决策,有助于有效缓解部门壁垒、克服部门主义等,促使政府组织结构和治理层级扁平化管理等。在这样的情况下,政府在管理过程中必须转变思路,以整体性治理的思维进行组织的变革,以便更有效地提供公共产品和服务[17],相关经验已经成功运用于食品安全监管等领域[18]。由于所面对问题的相似性,整体性治理理论同样可以应用于环境监管领域。当前我国改革实施的排污许可制度是将对于排污企业的所有监管要求都纳入许可证中,为实现对固定源排污企业的整体性治理提供了契机,本文着重探讨整体性治理理论在对固定源排污许可的合规管理中的应用。

合规,即满足法律和法规所规定的要求,也可引申到伦理规范层面。合规作为制度,需要从两个角度进行分析,一个是监督管理者,即法律法规的制定者;另一个是被监督者,即法律的遵守者。合规实际上有两层含义:第一是阻止非法行为;第二个是引导被监管者走向正价值规范[19]。作为监管者,政府提供规范并引导被监管者遵守,加强违法行为的制裁,以监管激励为契机提升企业的合规性,有效降低政府监管成本[20]。从被监管角度来说,企业合规应该包含经营过程中要遵守法律和遵循规则,避免或减轻因违法违规经营而可能受到的法律责任,通过建立合规计划而在经济等方面获得良好的企业财务绩效等[21]。

1.2 关键内容 1.2.1 以合规报告为监管的主要手段公司在生产过程中是否合规通常取决于它们在违规情况下被检查的可能性以及被检查后受到制裁的严重程度。具体来说,经济理论表明,只要违规的预期成本超过预期收益,企业就会遵守环境法规。相关研究表明,在没有合规报告的情况下,执法通常会分两个阶段进行:一是政府倾向于投资可以发现潜在违法行径的监测设备等,该种方式虽然投资较高,但发现企业特定违规行为的可能性也较高;二是对已查明的违法行为进行处罚[22]。处罚的意义在于对潜在的违法者形成震慑,使其不敢实施违法行为,或采取可能减少违法行为发生的措施。而合规报告的提交具有节约执法费用、快速识别有嫌疑的企业[23]、更容易发现不提交合规报告的违规者、减少监管机构对污染物监测等技术的依赖以及低成本地获得企业的污染排放情况等优点[24],使得许多学者将其宣传为执法机构在资金短缺情况下的有效监管方式[25-27]。

也正是因为以上优点,美国、欧洲等国家和地区对于固定污染源的环境合规监管,基本上是基于企业所提交的合规报告并结合现场检查来判断企业的合规情况。目前,我国对固定源企业污染物的合规监管往往还在采用大量执法人员进行现场摸查的方式[28]。

1.2.2 合规报告的主要内容虽然,使用合规报告可以作为监管企业合规行为的一个环节,但Friesen等[25]和Iwasaki等[29]的研究表明,几乎所有企业都会在报告任务中存在一定的作假行为,只有4% 的参与者会根据要求提交违规报告,大约一半的参与者从不报告。企业只有在预期成本不超过因虚假报告而导致的罚款时,才会真实地报告企业的相关情况[30]。这些研究表明,合规报告不是灵丹妙药,需要仔细设计报告内容才有可能实现令人满意的监管结果,只有设计得当的合规报告,才有可能增加发现企业违规的可能性。

企业的排放水平使得企业违规动机的假设看似合理,但在实践中,环境法规的执行也取决于其他有关变量的信息。例如,在美国,执法机构的合规性评估过程可能涉及生产和减排设备的检查、对公司生产和环境记录的审查,以及对员工的采访。收集这些信息的原因各不相同,其中一个重要的原因是,企业的排放可能取决于部分难以控制的随机因素,比如设备故障、原辅料重要元素波动以及操作员的误操作等。通过收集更多信息,监管机构可以更好地评判企业是主观上故意违规,还是客观上无法合理控制。另一个原因是,企业排放的监测成本很高,预算受限的监管机构可能试图通过更便宜的手段来推断公司的合规状况,例如检查公司的工厂和设备状况,审查其记录或目视烟囱等排污口来评估其排放合规性[31]。所以,对于企业提交的合规报告,不仅要求企业提交与排放有关的内容,同时也要提交能够佐证排放数据真实性的内容,从而能够更加便捷地锁定某些违规企业。

1.2.3 合规监管目标需要科学选择对于企业开展现场检查有助于确保合规报告的准确性并能够有效验证污染治理设施的运行状态[32]。当执法人员面对一批具有不同特点的公司时,通常需要制定一个最优的政策,更加有效率地识别存在违规行为的企业。

若监管者通过合规报告等掌握了企业的一些信息,监管机构可以根据合规报告的结果以及企业的特点或许可条件,重点对某些行业或类别的企业进行检查[33]。相关研究表明,相对于随机检查,根据过往行为或行业特点等选择企业可以大大提高整体合规性[34]。只要环境问题持续存在,企业将迎来更频繁的检查。然而,一旦问题得到解决,企业只需接受例行检查。此外,监管机构根据可调配的资源确定对企业的检查频率也很重要[35]。监管机构应该根据企业历史违规情况将企业的检查频率分为高、中、低等三组,促使中高等检查频率的企业更频繁地进行自我报告,争取返回低等检查组中。

如果监管者没有掌握企业的情况,那么在监管资源有限的情况下,随机检查机制是减少排放的最有效方式,即可以根据公司规模、行业和其他因素等可观察到的特征来制定每个公司的审计概率[36]。相关研究表明,监管部门在面对核查难易程度不同的公司时,可优先核查难度较低的公司。随着核查预算的增加,监管部门将监测更多的公司,对被检查企业的核查力度也将加大,此时监管政策最佳的执行方式是将精力集中在那些污染排放大的固定源企业[37]。

1.2.4 梯度处罚违规行为合规报告是许多执法制度的一个共同特点,特别是在合规监管方面。如果对自愿披露违法犯罪行为给予较低的处罚,则会使得企业在提交合规报告的过程中更多地披露自身的违法行为[26]。然而,企业使用自我报告程序并不总是有效的。缺乏承诺会在自我报告与调查工作和威慑力之间造成负面关系[38]。为了促使企业进行自我报告,通常应要求监管机构降低企业的违法处罚力度。例如,美国联邦量刑指南手册允许在企业自愿披露“不太可能被发现”的行径时减少对其的处罚,而司法部的“企业宽大政策”,则减少了对自愿披露违反反垄断法的公司的罚款。同时,在发现企业违规行为后,监管机构通过警告来替代处罚,也能很好地促进企业合规。

有学者通过分析加拿大马尼托巴省石油储存环境法规执行情况的数据发现,如果某公司在前一时期被发现不遵守规定,则该公司可能在本期面临更严格的惩罚措施[39]。因此,如果公司不是短视的,警告也可能阻止企业未来做出违规行为。Telle[40]和Livernois等[41]学者的研究也支持了该结论。此外,降低罚款会提高违规企业对其违规状况进行报告的比例,从而使得监管机构能够更早地检测到不合规者。Franckx[42]发现对于不合规企业的罚款越高,社会总的企业违法成本就越低,检查机构发现违规企业的成本就越高。这些结果都表明,传统的执法活动和信息都属于合规监管的武器库。

1.3 美国固定源排污许可合规制度经验在美国,由联邦、州或地方的环保机构在给固定源企业发放排污许可证之后,需要通过一定的执法手段确保持证的企业达到合规。合规监管是美国国家环保局用来确保受监管的固定源企业遵守环境法律法规的关键手段之一。固定源排污许可合规监管的活动一般通过非现场合规核查(Off-site Compliance Monitoring)和现场合规核查(On-site Compliance Monitoring)来进行[43]。同时,美国国家环保局还提供合规激励和审计(Compliance Incentives and Auditing)政策,鼓励企业自行发现并向政府管理部门报告所发现的违规行为,并制订改正计划。另外,公众也可以向政府管理部门揭露所发现的环保违规行为。若通过以上任何一种方式,即政府监管、企业汇报、公众监督,发现企业存在违规的情况,执法部门都可能会采取进一步的执法行动。

美国在非现场合规核查和现场合规核查中有两种类型的检查方式,即全面合规性评估(Full Compliance Evaluations,FCEs)和部分合规性评估(Partial Compliance Evaluations,PCEs)。FCEs是对设施的全面评估,涉及所有受管制的污染物和排放单位,PCEs侧重于对污染物的排放或排放单位的某一个工艺环节进行评估,可用于解决特定关注问题。一般而言,监管机构通常至少每2年对主要固定源执行一次FCEs,对小的固定源每3年执行一次FCEs。这主要是由于执行FCEs所需的时间各不相同。对于较小的设施,检查可以在一天内进行。对于较大、较复杂的设施,如炼油厂,检查员可能持续开展长达一年的核查。当有投诉、持续违规或设备故障报告时,各州通常会进行PCEs[44]。

2 排污许可合规制度主体内容设计 2.1 合规管理制度目标固定源合规制度的目标是确保固定源企业能够按照排污许可证中所载明的要求进行合规生产和污染排放,并确保监管是以较高的效率开展的。这就要求合规制度手段的设计既要依靠已有的理论,也需要结合我国当前的实际,并具有与时俱进的升级和改进能力。为了更好地对固定源企业的合规性进行监管,有效实现实施方案中所提出的以排污许可为核心的固定污染源管理,鉴于国外经验并结合我国当前排污许可制度实施现状,应建立基于排污许可合规报告下的固定源企业监管模式,更多的着眼点应为已发放排污许可证的固定源企业,通过核查其所提交的排污许可合规报告中所填报的相关信息和运行记录信息,以固定源企业的污染物排放(包括排放量和排放浓度)情况为核查主要切入点,同步核查排污许可证中所载明的设施设备运行和污染物排放监测、内容记录等要求的执行情况及现场产控污设施设备的合规运行情况,综合评价固定污染源的合规情况。

2.2 合规管理制度框架设计在合规管理的过程中需要从监管者(政府)和被监管者(固定源企业)两个角度进行设计。由于排污许可证中涵盖了当前生态环境部门对固定源企业在生态环境领域的所有要求,所以对固定源企业在生态环境领域的合规性监管必然通过排污许可证实施“一证式”监管。

首先是固定源企业依据排污许可证要求向生态环境部门提交合规报告,合规报告中需要报告的内容应经过详细的论证。其次,合规管理的流程不应有过多交叉管理部门,管理过程要多应用大数据管理平台,通过技术将人力从繁杂的业务中解放出来。最后,由于环境问题的复杂性和专业性,在管理过程中应实现专人专岗,确保具备相关专业能力。

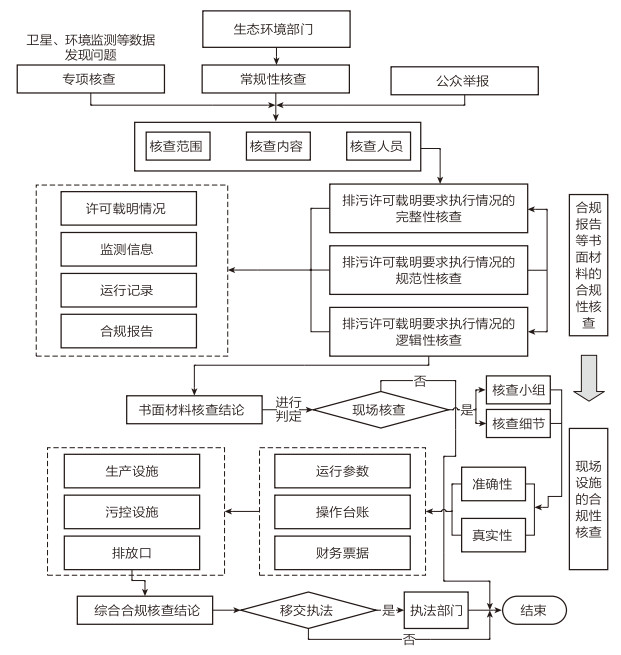

我国合规管理部门在对固定源企业进行合规监管的过程中,从成本有效性的角度考虑,并结合美国等发达国家经验,可以分为两个步骤实施。首先,合规管理部门需要日常性地对固定源企业所提交的合规报告等书面材料进行合规性核查,判断固定源企业的合规程度,并给出相应的核查结论,判断是否需要进一步进行现场核查。其次,如果通过合规报告等书面材料判断固定源企业可能存在违规造假行为时,则需要对固定源企业现场的产控污设施设备进行评估,以判断其合规性。在进行现场核查的过程中,由于核查内容的专业性,核查成员应依据所需要核查的问题由不同背景的专业人员组成。当然,合规管理部门在接到公众关于该固定源的违规举报情况时,也需要对该固定源的书面报告进行核查,如果书面资料不能回答或者解释该固定源所被举报的问题时,也需要开展相关的现场合规核查。在核查过程中对于企业所发现的问题,排污许可管理部门可通过其严重程度来决定对其进行警告、通报,或者移交执法部门对其违法违规行为进行行政或刑事处罚。

固定源合规管理制度框架如图 1所示。

|

图 1 固定源合规管理制度框架 |

由于国内固定源企业行业繁杂且数量较多,在固定源合规管理的过程中人员应该相对固定,否则将大幅增加合规监管成本。首先,在生态环境监管部门设立排污许可专员制度,负责合规管理的所有内容。排污许可证管理部门是固定源企业合规监管的主体部门,排污许可证管理部门需设置专员负责对接固定源企业一切与排污许可证有关的事项,每个排污许可专员负责有限数量的企业,在进行合规管理的过程中只负责其所管理的固定源企业。其次,在固定源企业内部应该设立专门的排污许可管理工程师,专门负责对接和排污许可证制度相关的一切合规管理内容,所设立的专职排污许可工程师需要有相对应的资质确保其能胜任该工作,同时该工程师的人员替换和流动均应受到政府管理部门的批准。

由于专业性分工的问题,排污许可专员在进行现场设施设备合规性评估的过程中,需要环境监测部门和环境监督核查部门的配合,从而更加科学地进行合规性评估。环境监测部门可以通过专业设备和仪器监测污染物的排放情况,而环境监督核查人员可以通过专业的稽查手段去判断设施和排放是否合规,并有权进入固定源企业要求其提供合规证据,或指出可能违规的监测等。由于有排污许可专员前期工作的铺垫,环境监测部门、环境监督核查部门的工作人员在配合其工作的过程中,可以直接根据问题和疑点,有针对性地对固定源企业进行有目标性和针对性的监测和监察执法。最后,环境监测和监督核查部门将所监察的结果反馈给排污许可专员,通过综合分析后对固定源的合规性进行判定,并将固定源的违规行为移交行政执法部门进行处罚。

2.4 关键内容设计 2.4.1 企业合规报告企业的合规(执行)报告种类应包括季度报告、年度报告以及违规报告等。企业按照季度提交报告的频次与当前环境保护税征收、上市公司信息披露等频次基本相同,而且也可以为这些工作的开展提供相应数据,保证了相关工作的一致性。虽然当前所实施的排污许可制度要求固定源企业提交执行报告,但当前所要求固定源企业提交的执行报告多停留在类似环境统计表格的数据收集,未对固定源企业排污的整个过程进行分析。监管人员仅对当前所要求提交的执行报告开展检查,无法有效发现固定源企业存在的问题。根据前文所进行的总结,年度报告应该对固定源企业从生产、污染物控制、污染物排放、监测情况、台账记录、报告期的合规情况、违规及纠偏情况等内容进行总结。其中生产设施和污染治理设施应涵盖报告期内关键运行指标参数合规性分析、启停及故障等特殊情况下的操作记录分析等;对于污染物的排放应涵盖污染物排放过程中各项污染物浓度和总量的合规情况,同时应对连续在线监测(CEMS)等污染物监测设备的仪器校准、数据质量保证的操作进行总结;同时也应在年度合规报告中分析报告期的合规情况,挖掘固定源企业的减排潜力或值得在行业进行推广的经验。对于整年度的违规情况,也应该在年度报告中进行总结,并分析纠偏措施的合理性以及纠偏后运行的合规性等。

季度报告和半年度报告从监管效率的角度来说,可以从年度报告的模块中选取比较重要的内容,如对污染物排放情况进行报告,以便监管部门及时掌握固定源企业的排放情况。固定源企业生产运行过程中不可避免会出现违规情况,在此情况下,固定源企业应在规定的时间内提交违规报告,对出现的违规行为、纠偏措施及对环境造成的影响等进行总结。当然,有些违规行为不可能通过及时调整设施设备的运行状况就可以合规,而是需要重大工程的方案设计和建设等。例如,设施设备的升级改造等可以先在规定的时间内,在违规报告中说明相关情况,待方案制定、建设完毕后及时进行报告。固定源企业所提交的合规报告及违规报告中均应有相关责任人及排污许可管理工程师的签名及联系方式等信息,以便于更好地厘清责任。

2.4.2 政府核查报告对于监管部门在对固定源企业进行合规监管的过程中,需要有规范的程序,在收到固定源企业所提交的合规报告等材料后,则应该及时对其报告的合规性进行评估,编写核查报告,并反馈固定源企业及向公众公开核查结果。对于由合规监管部门主动发起的现场核查和随机抽查也应该出具现场核查报告和随机抽查报告,并及时反馈。

合规管理部门在开展合规核查的过程中,应该针对固定源企业所提交的不同类别的合规报告内容、现场核查内容及随机抽查内容建立详细的核查清单、核查方法和核查程序,并及时出具对应环节的核查报告。合规管理部门所出具的核查报告应有对应固定源企业的排污许可专员、合规管理工程师等专职人员的签名,这样的管理模式可以更好地规范核查过程,将核查内容和核查程序标准化,有效避免标准不统一、随意性过大的问题。

2.4.3 核查类型及任务我国在《排污许可管理条例》中要求生态环境部门给固定源企业所发放的排污许可证有效期为5年。可以借鉴美国经验,对于已发证的固定源企业,其5年有效期内,现场核查至少每2年开展一次。即使固定源企业所提交的所有材料都合规,也没有群众进行举报,现场产控污设施设备的合规性评估都需要完成,从而在根源上杜绝固定源企业存在弄虚作假的动机。

当然,在核查过程中,对于污染物排放量大、污染较为严重的行业和企业可增加其核查频率。对排污许可载明执行情况较差、环境管理水平较低的固定源企业,同样也需要增加核查频次,从而更好地促使企业合规生产。在核查级别的适用过程中,应主要以书面材料审核为主,督促固定源企业持证排污、按证排污。对于书面材料存在严重问题的固定源企业,则需要开展现场设施的合规核查。在具体实施过程中,可以根据当地固定源企业的执行情况、相关经费预算、政府及技术支撑团队等人力情况来决定具体的核查次数。

在进行现场核查的过程中,可以分级分环节进行评估。首先,可以核查某个污染源是否还在运行。主要包括从厂外如公共道路等对可见烟囱和通风口的排放进行观测,以及对工厂的上风和下风进行气味调查。其次,可以进入工厂内部对排放源、污染防治设施、台账记录进行核查,并判断该工厂是否需要更进一步的细致核查。最后,测量操作参数对污染源的合规性进行详细的工程分析。该级别核查还包括对污染治理设施内部的运行参数进行核查。检查员可能要求工厂人员使用便携式仪器测量重要的操作参数,并验证现场设施的污染物连续在线监测设备(Continuous Emissions Monitoring System,CEMS)是否正常运行。同时至少检查半年以上的烟囱污染物排放特征,CEMS、控制装置运行、工艺运行、燃料及原辅料等数据,对企业进行一个全面的合规核查。

2.4.4 核查评估方法在对固定源设施的合规性进行评估的过程中,通常有三种核查方法。首先是可以直接比较。当存在颁布的法规或许可条款时,可以将仪器测得的数据直接与法规或条款规定的值比较。如果是企业所提供的数据,则需要确保数据满足相关计量标准规定。其次是可以与其他类似的固定源企业相关信息进行比较,将其运行特性和规模大小相近的固定源运行特性进行比较。然而,这需要花费大量时间来确定哪些固定源是相似的,并且某些因素可能会直接影响设施的性能,从而导致这些假设经常出错。与相似固定源的比较主要在极端情况下有用,可以判断出是否存在造假等不合规的行为。最后是可以通过建模分析。许多在法规中要求控制的固定源设施设备运行参数及污染物的排放绩效不能直接通过相关设备测算。在这些情况下,可以通过建模测试分析,即对固定源企业所提交的执行报告、运行记录和监测报告,通过数学建模等诊断工具,构建核查企业守法排污的“逻辑链”,运用大数据比对分析,从信息的完整性和关联性查找可能存在的不合规问题。

2.4.5 合规信息公开合规监管部门针对固定源企业所提交的合规报告核查、现场核查及随机抽查等核查报告需要向公众公开。我国近些年大力开展的中央环保督查已经充分证明,发动群众对于固定源企业进行监督能够有效弥补政府在监管过程中出现的不足[45]。所以,为了促使公众有效参与对固定源企业的监管,对固定源企业所进行的合规核查报告需要向公众公开,从而促使公众能够参与到固定源合规管理的全过程中,更好地监督政府和固定源企业,防止出现“寻租”等行为,保证了固定源合规管理过程信息的公开透明,也为社会监督和公众参与提供了有效参与途径。

2.4.6 违规处罚方式在对固定源企业进行合规管理的过程中,对于固定源企业出现的不及时提交报告或不提交报告、提交不合格的合规报告、虚假报告以及现场核查过程中提供虚假台账等均应该受到不同程度的处罚。在对固定源企业合规监管的过程中所发现的问题进行处罚时,应根据存在问题区别对待。对于固定源企业能够在合规报告中主动披露并进行整改的问题,应给予减轻处罚或免罚,从而促进企业主动披露更多的违规信息。当然,如果同一违规行为发生多次,即使主动披露也应该重罚。在处罚的过程中,应有效进行梯度分级管理和处罚。按照问题的严重性分别给予通报、警告、行政处罚、移交司法等。这些处罚措施,一部分可以由排污许可合规管理部门直接管理,对于一些需要执法介入的问题,应将相关情况移交环境执法,由环境执法人员来判断是自己处理还是联合公检法等共同处理,从而进入法律程序。这样的做法可以有效提高行政监管效率,规避当前存在的环境执法力量不足等情况。

2.5 预期效果分析本文所设计的合规管理制度整合了现有的污染源监管措施,将提高监管效率。其中包括将固定源企业与污染排放相关的所有监管纳入排污许可的合规管理范畴,采用以合规报告为主的书面材料核查和现场核查,提出科学的核查频率和合规评估方法、信息公开及处罚方式。这样可以很好地规避现有业务管理机构、监测机构和环境执法机构对固定源企业“各自为政”的碎片化、重复性简单合规监管;能够有效地促进固定源企业的合规管理水平和生态环境部门对固定源的合规监管程度,实现生态环境部门内部的有效的分工协作和与持证企业的有效交流沟通,降低交易成本,达到对固定源企业以排污许可证为核心的一证式监管的目标。

该制度首先需要推进排污许可合规监管队伍的专业化。由于全部监管要求都包含在排污许可证中,合规报告包括了全部合规证据和分析,所以该制度将促进排污许可管理的专业化。在生态环境部门设立排污许可专员制度,每名专员负责有限的企业,既负责固定源企业许可证的撰写,也负责企业所提交报告等书面材料的核查以及现场设施设备的合规核查,从而降低管理成本。持证企业需要设立有资质的排污许可工程师对排污许可证负责,该专责工程师需要得到排污许可证管理部门的批准,以确保专业、负责任地实施排污许可制度。

其次是为排污许可管理机构的整合提供依据。生态环境部门重新设计内部管理机构,如采取以排污许可证管理部门为核心、环境监测部门和环境执法部门为辅助的管理模式,提高监管效率等。排污许可专员组成空气固定源排污许可管理内部机构,涉及的监督性监测、抽查等合规核查,配合排污许可证管理中的抽查性监测、随机监察,并向专员提供报告。排污许可机构根据排污许可证的数量和人物配备专员,实现了以排污许可专员为核心的排污许可管理内部机构,有效避免当前各个具有合规监管权的环境管理部门对于固定源企业同时进行的多部门多重监管,从而真正实现基于排污许可证的“一证式”管理。

3 结论与建议 3.1 结论固定源排污许可合规制度是排污许可制度作为固定污染源环境管理核心制度的重要组成部分。排污许可制度的实施改变了以往只对污染排放进行末端监管,而是对固定源企业从污染产生、控制和排放进行全流程监管,从而实现排污许可对固定源企业的“一证式”管理。监管思路的转变必然需要监管方式和监管手段的转变。

本文所设计的排污许可合规管理制度,明确了排污许可合规管理的定义和基本目标。首先是运用整体性治理原理设计建立专门的排污许可合规管理部门,由排污许可专员和固定源企业的排污许可管理工程师进行对接沟通。其次是明确合规管理流程,以排污许可合规报告为主要手段,将合规管理流程分为合规报告等书面材料的核查和现场核查两个阶段。最后是对合规管理过程中所提交的合规报告、核查报告、核查类型及任务、核查评估方法、信息公开以及违规处罚方式等关键内容进行分析。

3.2 建议(1)制定排污许可合规制度管理办法。当前的《排污许可管理条例》主要是对排污许可证本身的核发做出了详细的规定,建议针对固定污染源的合规管理制定详细管理办法,在法律层面明确固定源合规管理的环境管理环节中的地位和具体管理内容。

(2)设立排污许可专员制度,改变当前环境执法机构狭义的环境执法。建立排污许可合规管理部门,并设立排污许可专员专人对固定源企业的排污许可合规情况进行总体对接,承担对固定源企业合规情况的监管责任,并界定好合规管理部门与环境执法之间的责任清单,改变当前只有环境执法部门才有合规监管权利的狭义环境执法。

(3)建立排污许可信息化合规监管平台。当前排污许可制度要求企业所提交的执行报告只是简单汇总固定源企业整个报告期的相关数据,无法进行深入核查。建议在现有排污许可管理平台基础上,增加关于原辅料及燃料使用、污染治理设施运行情况以及污染物排放数据之间的初步核查校验功能,同时也可以通过对同行业企业横向比较以及同一企业不同年份数据纵向比较等,有效初步识别可能存在的问题企业,提高监管效率。

| [1] |

黄润秋. 推进生态环境治理体系和治理能力现代化[N]. 经济日报, 2021-01-10(07).

|

| [2] |

邹世英, 吴鹏, 杜蕴慧, 等. 排污许可制改革的重大现实意义及展望[J]. 环境影响评价, 2021, 43(4): 1-5. |

| [3] |

潘佳. 我国排污许可设定法律审视及转向[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2020, 22(1): 99-104. |

| [4] |

潘佳, 王彬. 生态文明体制改革背景下排污许可设定制度研究[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2020, 22(1): 118-124. |

| [5] |

王军霞, 刘通浩, 敬红, 等. 支撑排污许可制度的固定源监测技术体系完善研究[J]. 中国环境监测, 2021, 37(2): 76-82. |

| [6] |

董战峰, 连超, 葛察忠. "十四五"固定污染源排污许可证管理制度改革研究[J]. 中国环境管理, 2020, 12(2): 28-33. |

| [7] |

王福强. 基层环境执法困境及其解释[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2019, 37(3): 68-77. DOI:10.3969/j.issn.1004-941X.2019.03.010 |

| [8] |

王智, 陈红梅. 如何强化我国生态环境监察工作[J]. 环境保护, 2014, 42(1): 52-54. |

| [9] |

赵万一. 合规制度的公司法设计及其实现路径[J]. 中国法学, 2020(2): 69-88. |

| [10] |

宋国君, 徐莎. 论环境政策分析的一般模式[J]. 环境污染与防治, 2010, 32(6): 81-85. DOI:10.3969/j.issn.1001-3865.2010.06.018 |

| [11] |

张忠民, 冀鹏飞. 论生态环境监管体制改革的事权配置逻辑[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2020, 19(6): 1-12. DOI:10.3969/j.issn.1671-7287.2020.06.001 |

| [12] |

刘超, 吕稣. 我国生态环境监管规范体系化之疏失与完善[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2021(2): 110-122, 131-131. DOI:10.3969/j.issn.1006-1398.2021.02.011 |

| [13] |

张璐. 中国环境法的定位转换与行政监管转型[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2021, 21(2): 27-40. |

| [14] |

张忠民. 新时代生态环境监管体制法治创新论纲[J]. 内蒙古社会科学, 2021, 42(3): 82-89. |

| [15] |

王余生, 陈越. 碎片化与整体性: 综合行政执法改革路径创新研究[J]. 天津行政学院学报, 2016, 18(6): 22-29. |

| [16] |

竺乾威. 从新公共管理到整体性治理[J]. 中国行政管理, 2008(10): 52-58. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.10.014 |

| [17] |

郝陆陆, 张国山. 整体性治理理论研究的发展[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2021, 47(1): 120-124. |

| [18] |

韦彬, 林丽玲. 网络食品安全监管: 碎片化样态、多维诱因和整体性治理[J]. 中国行政管理, 2020(12): 27-32. |

| [19] |

邓峰. 公司合规的源流及中国的制度局限[J]. 比较法研究, 2020(1): 34-45. |

| [20] |

崔瑜. 论企业合规管理的政府监管[J]. 行政法学研究, 2021(4): 32-40. |

| [21] |

陈瑞华. 论企业合规的性质[J]. 浙江工商大学学报, 2021(1): 45-60. |

| [22] |

INNES R. Remediation and self-reporting in optimal law enforcement[J]. Journal of public economics, 1999, 72(3): 379-393. |

| [23] |

TOFFEL M W, SHORT J L. Coming clean and cleaning up: does voluntary self-reporting indicate effective selfpolicing?[J]. The journal of law and economics, 2011, 54(3): 609-649. |

| [24] |

KAPLOW L, SHAVELL S. Optimal law enforcement with selfreporting of behavior[J]. Journal of political economy, 1994, 102(3): 583-606. |

| [25] |

FRIESEN L, GANGADHARAN L. Designing self-reporting regimes to encourage truth telling: an experimental study[J]. Journal of economic behavior & organization, 2013, 94: 90-102. |

| [26] |

ANDARGE T, LICHTENBERG E. Regulatory compliance under enforcement gaps[J]. Journal of regulatory economics, 2020, 57(3): 181-202. |

| [27] |

GUERRERO S, INNES R. Self-policing statutes: do they reduce pollution and save regulatory costs?[J]. Journal of law, economics, and organization, 2011, 29(3): 608-637. |

| [28] |

KOSTKA G, GORON C. From targets to inspections: the issue of fairness in China's environmental policy implementation[J]. Environmental politics, 2022, 30(4): 513-537. |

| [29] |

IWASAKI M. A model of corporate self-policing and selfreporting[J]. International review of law and economics, 2020, 63: 105910. |

| [30] |

INNES R. Lie aversion and self-reporting in optimal law enforcement[J]. Journal of regulatory economics, 2017, 52(2): 107-131. |

| [31] |

MALIK A S. Optimal environmental regulation based on more than just emissions[J]. Journal of regulatory economics, 2007, 32(1): 1-16. |

| [32] |

GRAY W B, SHIMSHACK J P. The effectiveness of environmental monitoring and enforcement: a review of the empirical evidence[J]. Review of environmental economics and policy, 2011, 5(1): 3-24. |

| [33] |

EARNHART D. The influence of facility characteristics and permit conditions on the effectiveness of environmental regulatory deterrence[J]. Journal of regulatory economics, 2009, 36(3): 247-273. |

| [34] |

ROUSSEAU S. Timing of environmental inspections: survival of the compliant[J]. Journal of regulatory economics, 2007, 32(1): 17-36. |

| [35] |

HELLAND E. The enforcement of pollution control laws: Inspections, violations, and self-reporting[J]. The review of economics and statistics, 1998, 80(1): 141-153. |

| [36] |

OESTREICH A M. On optimal audit mechanisms for environmental taxes[J]. Journal of environmental economics and management, 2017, 84: 62-83. |

| [37] |

MACHO-STADLER I, PÉREZ-CASTRILLO D. Optimal enforcement policy and firms' emissions and compliance with environmental taxes[J]. Journal of environmental economics and management, 2006, 51(1): 110-131. |

| [38] |

GERLACH H. Self-reporting, investigation, and evidentiary standards[J]. The journal of law and economics, 2013, 56(4): 1061-1090. |

| [39] |

ECKERT H. Inspections, warnings, and compliance: the case of petroleum storage regulation[J]. Journal of environmental economics and management, 2004, 47(2): 232-259. |

| [40] |

TELLE K. The threat of regulatory environmental inspection: impact on plant performance[J]. Journal of regulatory economics, 2009, 35(2): 154-178. |

| [41] |

LIVERNOIS J, MCKENNA C J. Truth or consequences: enforcing pollution standards with self-reporting[J]. Journal of public economics, 1999, 71(3): 415-440. |

| [42] |

FRANCKX L. The use of ambient inspections in environmental monitoring and enforcement when the inspection agency cannot commit itself to announced inspection probabilities[J]. Journal of environmental economics and management, 2002, 43(1): 71-92. |

| [43] |

US EPA. How we monitor compliance[EB/OL]. [2021-09-02]. https://www.epa.gov/compliance/how-we-monitor-compliance.

|

| [44] |

LIM J. The impact of monitoring and enforcement on air pollutant emissions[J]. Journal of regulatory economics, 2016, 49(2): 203-222. |

| [45] |

姬海霞, 薛远洋. 强化公众参与和社会监督让人民群众"说亮话"——对运城市开展开放式后督察的思考[J]. 环境保护, 2016, 44(22): 73-75. |

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14