2. 山东大学人文社科学青岛研究院, 山东青岛 100875;

3. 中国环境监测总站, 北京 100012

2. Qingdao Institute of Humanities and Social Sciences, Shandong University, Qingdao 100875, China;

3. China National Environmental Monitoring Centre, Beijing 100012, China

党的十八大以来,生态文明建设日益深入人心,成为全党和全国人民的共识[1]。构建经济建设与生态环境保护协同发展的理论框架,能够进一步破解当前两者不够协调的现实困境[2]。2018年5月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调,要协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护;2021年3月,习近平总书记在全国两会期间提出,“坚定不移增进民生福祉,把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来,推动坚持生态优先、推动高质量发展、创造高品质生活有机结合、相得益彰”,其核心是强调生态与经济协调发展,实现经济与生态双赢,也是生态文明的基本特征[3]。目前针对我国区域生态环境与经济协调发展的研究主要集中在省级或城市群层面[4-8],仅有少量全国地级市层面的研究。马丽[9]利用经济综合评价与环境综合评价,对我国350个地级单元的经济环境耦合度和协调度计算后进行空间格局分析,但环境综合评价主要涉及污染状况和治理状况,缺少生态质量状况指标。已有研究涉及的指标较多,且多为污染排放相关指标,缺少对生态质量的考量;采用模型方法较为复杂,不利于全国范围的广泛开展,并未与生态文明建设以及“绿水青山就是金山银山”理念进行结合,无法评选出生态环境质量与经济发展双增长双富裕区域,难以成为评估区域协同发展的抓手。

本研究通过构建生态环境质量与经济协同发展评价指数,对2017年我国337个城市的生态环境质量与经济发展协调度进行评价;在此基础上,将城市划分为不同的发展类型,并系统分析不同类型产生的原因,识别出生态环境质量和经济发展不平衡的区域,为各地级市的生态文明发展明确方向与目标,也为我国生态文明建设与“绿水青山就是金山银山”理念实践提供理论支撑。

1 研究方法 1.1 指标体系本研究结合我国生态文明建设的总体目标,以生态环境质量与经济领域协调发展为核心,遵循客观性、可行性、简明性与合理性原则,综合衡量区域生态环境质量与社会经济发展协调程度,构建协同发展指数。该指数包括生态环境质量与经济发展状况两个领域,生态环境质量领域包括生境质量、地表水质量和空气质量3个指标,经济发展状况包括人均国内生产总值(GDP)和城镇居民人均可支配收入两个指标(表 1)。

| 表 1 指标体系、权重与目标值 |

生境质量指数原始数据来源于中国环境监测站遥感解译,计算方法来源于《生态环境状况评价技术规范》[10];大气环境质量数据来自《环境质量公报》;地表水环境质量数据来源于中国环境监测总站监测数据,计算方法来自《城市地表水环境质量排名技术规定》[11],经济发展状况指标数据来自我国各省份统计年鉴。

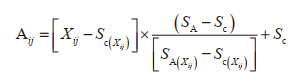

1.3 数据分析方法本研究以2017年为评估年,以337个地级市及直辖市为评价单元。采用双目标渐进法进行无量纲归一化处理,具体见式(1),该方法能够在使评价数据满足标准化的同时兼具实际得分含义[12]。采用层次分析法对各层级指标赋予权重,并利用综合加权指数法对生态环境与经济协同发展状况进行评估,权重与目标值见表 1。根据生态环境质量和经济发展状况的评分,对各地区生态环境与经济发展协同性进行评估,并基于地级行政区主体功能区划对发展类型进行分析。双目标渐进标准化方法公式如下:

|

(1) |

当Aij < 0时,Aij取值为0;当Aij>100,Aij取值为100。其中,Aij为第i年第j个评价指标数据标准化后的值;Xij为第i年第j个评价指标的原始值;SA(Xij)为第i年第j个评价指标标准值A值;Sc(Xij)为第i年第j个评价指标标准值C值;SA为此评价指标标准值A值对应分数(90分);Sc为此评价指标标准值C值对应分数(60分),

采用的数据分析方法主要有模糊聚类、概率密度函数(PDF)分析、主成分分析(PCA)分析、MannWhitney非参数U检验对评估数据进行处理分析,主要使用R软件进行数据分析(R Core Team 2013)。

2 结果分析 2.1 生态环境质量与经济协同发展程度通过计算我国337个城市的生态环境质量状况、经济发展水平,评价我国337个城市生态环境与经济协同发展程度。337个城市的生态环境质量评分和经济发展状况评分平均值分别为67.70和74.01,环境质量评分与经济发展评分的比值平均值为0.93(表 2)。结果显示,我国总体上经济发展高、生态环境质量偏低,表明我国生态文明建设目标尚未实现。生境质量指数、空气质量指数、地表水质量指数分别为55.38、73.24和78.45,根据表 1中的基准来判断,未达到优秀值。

| 表 2 我国生态环境质量与经济发展状况协同总体情况 |

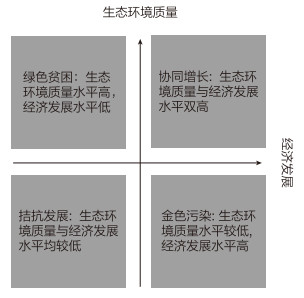

从生态环境与经济的协同性出发,基于“绿水青山就是金山银山”理念的发展模式,将地区发展划分为协同增长、绿色贫困、金色污染和拮抗发展4种类型。划为协同增长类型的区域接近绿色发展要求,符合可持续发展和生态文明的理论需求,即生态环境质量与经济发展之间存在共生关系。绿色贫困类型地区生态环境质量较高,但经济发展程度较低。金色污染类型的区域经济发展水平高,但生态环境质量较低。拮抗发展类型地区生态环境质量低,经济发展水平不高,未抓住时机走上绿色转型之路,尤其是资源枯竭型城市生态环境恶化,“绿水青山”与“金山银山”拮抗发展(图 1)。

|

图 1 发展类型划分示意 |

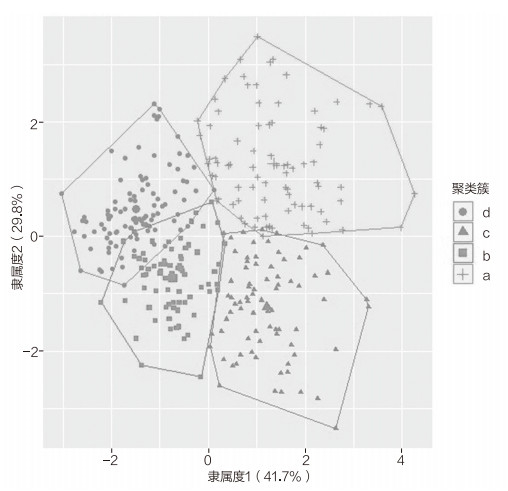

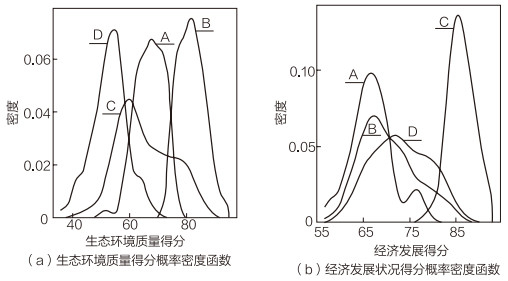

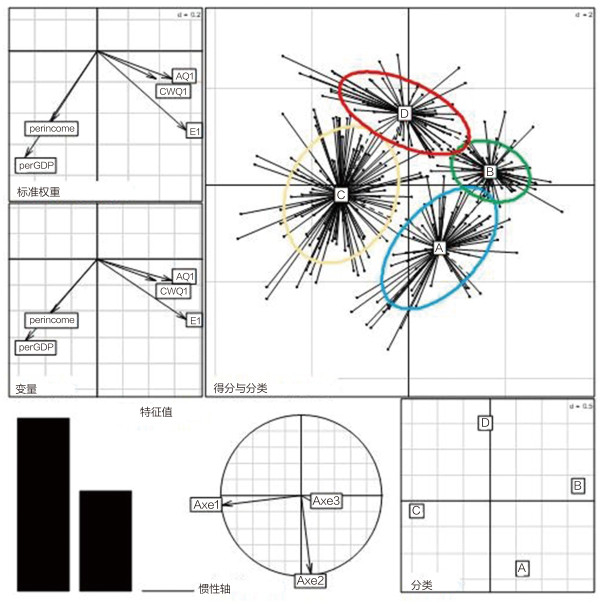

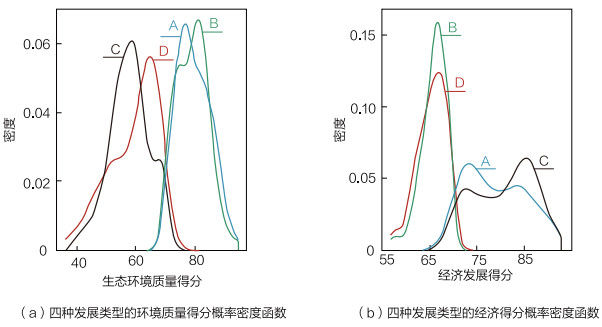

将337个城市的5项指标原始数据进行模糊聚类,划分结果显示,4类城市分别含76个(22.55%)、100个(29.67%)、83个(24.63%)和78个(23.15%)城市(图 2)。模糊聚类分类结果的概率密度函数(PDF)分析结果显示:A、B、D三组的生态环境质量得分差异显著,而A、B、D三组的经济发展状况得分均较高且无显著差异,C组的生态环境质量得分较高且经济发展水平得分较低(图 3)。模糊聚类法划分结果突出了生态环境质量与经济发展水平双高和双低地区,而对于生态环境质量高且经济发展水平低和生态环境质量低且经济发展水平高的区域划分结果差异性不显著。

|

图 2 模糊聚类结果 |

|

图 3 模糊聚类结果不同发展类型生态环境质量与经济发展状况得分概率密度函数 |

参考模糊聚类方法结果与全国337个城市得分结果的分布情况,拟选择70分作为生态环境质量与经济发展状况两个领域的分类阈值,按照前文对四个发展类型的定义,协同增长类型生态环境质量得分大于等于70且经济发展状况得分大于等于70;绿色贫困类型生态环境质量得分大于70且经济发展状况得分小于70;金色污染类型生态环境质量得分小于70且经济发展状况得分大于70;拮抗发展类型生态环境质量得分小于70且经济发展状况得分小于70。按照双目标渐进法原理,生态环境质量得分达到70分表明生境质量指数、大气环境质量和地表水环境质量综合水平达到一般水平,生境质量指数超过50,年均AQI值小于100,CWQI值小于10;经济发展状况得分达到70分,表明人均GDP达到人民币3.3万元/ 年,高于世界银行划分五类区域及经济体中小康水平人均GDP数值(800~3000美元);人均可支配收入达到人民币4.5万元,高于《全面建设小康社会的基本标准》中关于城镇居民人均可支配收入的规定值(人民币1.8万元)。

设70分为阈值,可将这337个城市划分为4种发展类型,其中,74个城市属于协同增长类型,占总用地面积的14.99%;76个城市属于绿色贫困类型,占总用地面积的32.86%;122个城市属于金色污染类型,占总用地面积的21.89%;65个城市属于拮抗发展类型,占总用地面积的30.26%。从空间分布来看,协同增长类型地区主要分布在东南地区,其中福建省所有城市均为协同增长类型城市,福建省是我国首个生态文明试验区,生态文明建设成效显著,形成了一系列可推广的经验[14],与此次评估结果相符;绿色贫困类型城市主要分布在华南、西南、东北地区和西藏部分地区;金色污染类型和拮抗发展类型的地区集中在华北和西部(表 3)。

| 表 3 31个省(区、市)发展类型统计 |

利用主成分分析法(PCA)对分类结果进行分析(图 4),前两个主成分的累积贡献率为72%,前三个主成分的累积贡献率为84%。第一主成分是生态环境质量(AQI、CWQI与生态环境质量),第二主成分是生态环境质量(AQI、CWQI与生态环境质量),A类属于生态环境质量与经济发展水平双高;B类属于生态环境质量高、经济发展水平低;C类属于经济发展水平高、生态环境质量低;D类属于生态环境质量与经济发展水平双低。

|

图 4 四种发展类型的主成分分析结果 |

利用概率密度函数(PDF)以及非参数检验,对分类结果进行分析。分类结果的PDF分析结果显示(图 5):C、D两组生态环境质量评分无显著差异,A、B两组生态环境质量评分差异不显著,C、D两组与A、B两组评分结果差异显著;B、D两组经济发展水平评分无显著差异,A、C两组经济发展水平评分无显著差异,B、D两组与A、C两组结果差异显著。综上主成分分析与概率密度函数分析结果,70分为阈值的分类法能直接、准确地划分出四类发展类型,划分结果突出了生态环境质量与经济发展水平双高和双低地区。

|

图 5 不同发展类型的生态环境质量与经济发展得分概率密度函数 |

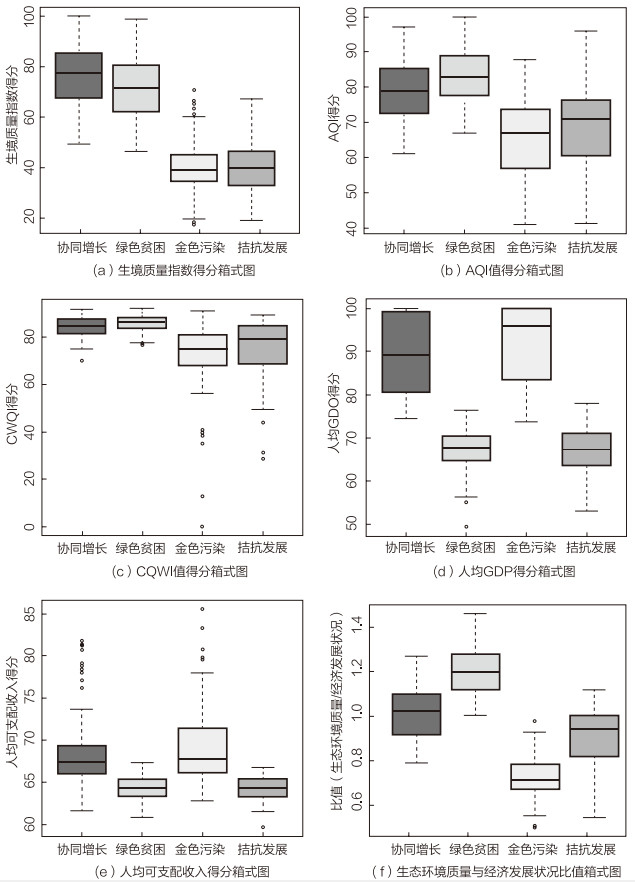

4种类型各项指标及比值箱式图如图 6所示。协同增长与绿色贫困类型的生态环境质量得分平均值与中位值超过70分,有部分地区仍然低于60分,未达到及格水平;金色污染与拮抗发展类型的生态环境质量得分平均值与中位值均低于40分,见图 6(a)。绿色贫困类型的AQI得分平均值与中位值均超过80分,协同增长类型的AQI得分平均值与中位值均超过70分;金色污染和拮抗发展两种类型的AQI得分平均值与中位值均超过60分,但有部分地区AQI值得分低于60分,未达到及格水平,见图 6(b)。对于CWQI值,4种类型的平均值与中位值均达到70分,见图 6(c)。对于人均GDP,金色污染类型的得分均值与中位数均超过90分,达到优秀水平;绿色贫困和拮抗发展类型的得分平均值与中位值均大于60小于70,见图 6(d)。对于人均可支配收入,4种类型的得分平均值与中位值均低于70分,大于60分,见图 6(e)。对于生态环境质量与经济发展状况比值,绿色贫困与协同增长类型的比值平均值与中位值均大于1;金色污染与拮抗发展类型的比值平均值与中位值均小于1,其中金色污染类型的比值平均值与中位值仅有0.7,见图 6(f)。从以上分析可知,4种类型的人均可支配收入得分较低,金色污染与拮抗发展类型的生态环境质量得分平均值与中位数低于40分,远低于及格水平。金色污染类型的生态环境质量与经济发展状况差距最大,该种类型的区域生态环境质量、AQI以及CWQI值均低于拮抗发展类型。

|

图 6 4种发展类型指标得分箱式图 |

本研究旨在通过构建生态环境质量与经济发展状况协同指数,基于2017年分析中国生态环境质量与经济发展状况之间的协调关系。总体上看,我国337个城市的生态环境质量、经济发展状况得分平均值分别为67.70、74.01,经济发展状况得分与生态环境质量得分比值为0.93。生态环境质量指数、空气质量指数、地表水质量指数平均值分别为55.38、73.24和78.45,未达到优秀值。我国总体上经济发展水平高、生态环境质量偏低,表明我国生态文明建设目标尚未实现。

通过双目标渐进法和模糊聚类分析方法,设定评分70分为阈值,提出了4种发展类型,即协同增长、绿色贫困、金色污染和拮抗发展。一是协同增长类型,该类型的生态环境质量与经济发展状况得分均超过70分,生态环境质量与经济发展协同增长;二是绿色贫困类型,该类型的生态环境质量得分超过70分,而经济发展状况得分低于70分,生态环境质量落后于经济发展状况,生态产品的生产在相当长一段时期内没有达到相匹配的经济效益,限制了其经济发展;三是金色污染类型,该类型的生态环境质量得分低于70分,而经济发展状况得分高于70分,区域经济发展水平高,但生态环境质量状况较低;四是拮抗发展类型,该类型生态环境质量与经济发展状况均低于70分,该类型区域经济发展程度不高,未走上绿色转型之路,生态环境质量状况较低。研究结果表明,4种发展类型中,我国金色污染类型最多(122个城市,占总用地面积的21.89%),其次是绿色贫困类型(76个城市,占总用地面积的32.86%)、协同增长类型(74个城市,占总用地面积的14.99%)和拮抗发展类型(65个城市,占总用地面积的30.26%)。

从空间分布来看,协同增长类型区域主要分布在东南地区,其中福建省所有城市均为协同增长类型城市,绿色贫困类型城市主要分布在华南、西南、东北地区和西藏部分地区,金色污染和拮抗发展类型的地区集中在华北和西部。

从4种发展类型的各项指标来看,4种类型的人均可支配收入得分平均值与中位值均低于70分,大于60分,说明该项指标是我国生态环境质量与经济协同发展的短板,金色污染与拮抗发展类型的生态环境质量得分平均值与中位值均低于40分,远低于及格水平。金色污染类型的生态环境质量与经济发展状况差距最大,该种类型区域的生态环境质量、AQI以及CWQI均比同为生态环境质量低的拮抗发展类型更低,说明金色污染类型区域应加大生态环境质量治理与修复。

3.2 政策建议由于自然资源禀赋的差异,我国西部和东部地区的经济发展和生态环境质量很难达到同等水平[15],但缩短二者差距、实现二者协同发展,一直是我国的重要发展战略导向。

协同增长类型区域,应持续深入开展生态文明建设,优化国土空间与产业布局,先行先试创新机制体制,积极探索建立“零碳”“无废”城市,总结生态文明建设实践经验与方式方法,为其他协同性较弱的地区提供样板与经验。

金色污染类型区域,生态环境质量远低于经济发展水平,主要以工业发达、自然资源本底较差的区域为主。该类型区域应坚持以容量定开发的发展思路,采取加强污染治理与生态恢复,加强产业转型升级,提高生态环境容量和资源利用效率。

绿色贫困类型区域,生态环境质量远高于经济发展水平,主要以重点生态功能区为主。该类型区域应在保障生态环境质量不下降的前提下,以生态产品的开发和价值实现为主要发展路径,提升生态产品附加值,实现农民增收致富,建立政府购买生态产品的生态补偿市场机制,积极探索多途径的生态产品价值实现路径。

拮抗发展类型区域,生态环境质量与经济发展水平均较低,大多数地区生态系统脆弱或面临资源枯竭。该类型区域应开展经济结构调整、产业转型和传统产业提质,探寻转型发展的新道路,同时开展生态修复工程,合理利用自然资源,促进区域综合实力全面提高。

| [1] |

赵宪庚, 刘旭. 生态文明建设若干战略问题研究综合卷(III)[M]. 北京: 科学出版社, 2020: 1-2.

|

| [2] |

李繁荣. 经济协同论[M]. 太原: 山西经济出版社, 2020.

|

| [3] |

周济, 刘旭. 生态文明建设若干战略问题研究综合卷(II)[M]. 北京: 科学出版社, 2019: 6-7.

|

| [4] |

张晓东, 池天河. 90年代中国省级区域经济与环境协调度分析[J]. 地理研究, 2001, 20(4): 506-515. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2001.04.015 |

| [5] |

吴玉鸣, 张燕. 中国区域经济增长与环境的耦合协调发展研究[J]. 资源科学, 2008, 30(1): 25-30. |

| [6] |

杨永芳, 王秦. 我国生态环境保护与区域经济高质量发展协调性评价[J]. 工业技术经济, 2020, 39(11): 69-74. |

| [7] |

李建新, 梁曼, 钟业喜. 长江经济带经济与环境协调发展的时空格局及问题区域识别[J]. 长江流域资源与环境, 2020, 29(12): 2584-2596. |

| [8] |

赵琳琳, 张贵祥. 京津冀生态协同发展评测与福利效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(10): 36-44. |

| [9] |

马丽, 金凤君, 刘毅. 中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析[J]. 地理学报, 2012, 67(10): 1299-1307. |

| [10] |

中华人民共和国环境保护部. HJ 192-2015生态环境状况评价技术规范[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2015.

|

| [11] |

环境保护部办公厅. 城市地表水环境质量排名技术规定(试行)[EB/OL]. (2017-06-12). https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201706/t20170615_416115.htm.

|

| [12] |

解钰茜, 张林波, 罗上华, 等. 基于双目标渐进法的中国省域生态文明发展水平评估研究[J]. 中国工程科学, 2017, 19(4): 60-66. |

| [13] |

ZHANG L B, YANG J, LI D Q, et al. Valuation of the ecological civilization index of China based on the double benchmark progressive method[J]. Journal of cleaner production, 2019, 222: 511-519. |

| [14] |

梁广林, 张林波, 李岱青, 等. 福建省生态文明建设的经验与建议[J]. 中国工程科学, 2017, 19(4): 74-78. |

| [15] |

舒俭民, 张林波. 国家生态文明建设指标体系研究与评估[M]. 北京: 科学出版社, 2019: 22-23.

|

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14