生态保护与经济发展共赢一直是生态经济学与环境经济学的重要研究议题[1]。生态补偿作为协调生态利益与经济利益的有效政策工具,在缓解生态保护者与生态受益者间利益冲突、实现生态保护与经济协同发展目标上作用显著。随着生态补偿规模的不断扩大,补偿资金投入也逐步加大,截至2018年,中央财政投入的生态补偿资金达6000多亿元[2]。但与生态保护资金需求相比,依旧存在较大缺口。前期过度依赖政府补偿,该模式提供的财政补偿资金更多受政策导向、项目期限等因素影响,致使财政资金使用受限,无法满足生态保护的可持续资金需求,资金使用的低效性也不利于维持生态补偿效果[3]。流域生态补偿同样遭受“资金筹措难题”,一方面,上游的保护动机主要由上级政府或下游受益政府支付的财政补偿资金进行维持,尚未形成依托当地资源禀赋与产业基础实现输出生态产品获取经济收益的内生动力,致使内生性资金供应能力仍旧较弱;另一方面,其他受益主体“搭政府便车”意图明显且不愿支付补偿资金,以及社会资本在“趋利避害”本性的驱使下不愿投资带有“公益性”的流域生态补偿项目,导致外部性资金支持力度受限,严重制约了流域生态环境保护与经济发展共赢目标的实现。亟须构建起内生性资金供应与外部性资金支持协同发力的流域生态补偿多元融资体系,吸引直接受益者与社会资本参与,破解资金筹措难题。

1 相关文献回顾关于生态补偿,国外与之相近的概念是环境服务付费(PES)。PES呈现出参与者自愿性较高、市场运作的特点,尤其强调生态服务购买者和生态服务提供者间的自主交易[4]。在PES项目融资方面,PES资金主要来源于“政府付费”“使用者付费”以及国际组织贷款或捐款[5]。研究表明,“使用者付费”比“政府付费”更具效率[6],但考虑到生态系统服务的公共物品属性,项目的谈判成本随着生态服务购买者数量的增加而上升,这必然阻碍融资活动的持续进行与PES项目的实施效果[7]。PES项目运行的持久性往往依赖于持续的融资活动[8],通过强化生态服务购买者与提供者的重新协商契约能力,可保证融资活动的持续性与PES项目运行的可持续性[9]。社会资本在PES项目融资中的作用不容忽视,在利益相关者相互信任的条件下,高水平的社会资本能为集体行动提供潜力,确保集体成员不参与引起生态环境恶化的私人活动中,能够实现既定的环境目标[10]。

我国对于生态补偿的概念界定通常涵盖PES的内容[11],带有“中国特色”的生态补偿作为推进我国生态文明建设的重要举措,已进入前所未有的快速发展阶段,对补偿资金来源与资金使用有了更高的要求。目前我国生态补偿资金主要来源于政府财政转移支付[12],融资渠道相对单一,资金使用效率低下,这无疑会加剧政府财政压力,进而影响生态保护者的积极性与生态补偿运行的可持续性。若一味强调财政资金的投入规模,忽视资金的使用效率,更容易出现生态治理规模不经济现象[13]。这意味着资金短缺与资金使用效率低下成为阻碍生态补偿工作有效开展的两大难题[14]。尽管在产权不明晰以及交易成本很高的情况下,政府作为受益者代表通过公共支付付费可能是唯一的选择[15]。但考虑到政府补偿受政策变动与有限财政能力的影响,可能面临资金不持久或者项目被中断的风险[16]。单一资金来源在实现生态补偿目标方面作用有限,引入社会资本形成多元融资渠道有助于生态补偿的可持续性运行[17]。

引入社会资本以拓宽补偿资金来源渠道,应充分发挥基本主体(企业、非政府组织以及民众)的作用,借助市场交易运作与社会化生态补偿等渠道,为生态补偿项目提供资金支持,增强生态补偿资金供给的可持续性[18]。通过排污权交易、水权交易、碳汇交易等方式盘活生态资源,可吸引社会资本[19, 20]。推出绿色政策鼓励环保企业上市,探索绿色金融创新模式(绿色债券、绿色贷款)同样可以拓宽补偿资金的来源渠道[21, 22]。此外,依托资源环境获取福利的社会企业和群体,应主动向环境保护者付费,通过向社会发行生态彩票,将资金聚集,可在一定程度上缓解生态补偿资金的不足。

一般地,融资有广义、狭义之分,资金融入融出的双向互动过程属于广义上的融资,而狭义上的融资一般指资金的融入。生态补偿融资具体指政府与市场运用适当方式,引入多元化融资主体,并通过多种渠道筹措资金,以满足生态保护的资金需求,着重强调资金的融入,因而属于狭义上的融资。借助流域生态补偿多元融资以拓宽补偿资金来源渠道已成为破解流域生态补偿资金不足困境的新思路,但考虑到流域生态补偿的“公益性”,其多元融资体系构建过程中仍面临“如何破除融资障碍因素”与“如何在中国本土国情下进行多元融资”两大核心问题。因此,有必要总结国外生态补偿融资的有益经验,明确建构流域生态补偿多元融资体系所具备的条件,消弭各种障碍因素,进一步建构符合中国国情的流域生态补偿多元融资体系。

2 流域生态补偿多元融资的障碍因素流域生态补偿多元融资强调多元主体通过多种融资方式筹措资金,进而缓解政府财政压力,增强资金供给的可持续性。流域生态补偿吸引直接受益者与社会资本参与融资,需要消除阻碍主体融资行为的障碍因素。

2.1 “搭便车”诱惑阻碍融资主体参与公共物品与外部性引发的“搭便车”诱惑是阻碍流域生态补偿多元融资的重要因素。公共物品具有非排他性,意味着经济主体不论是否付费都不会影响其使用该物品,这就产生了“搭便车”诱惑[23]。流域生态环境具有典型“公共物品”属性,其保护投入及利用具有显著的外部性[24]。上游保护者承担了提供优质生态产品与服务的直接成本与间接成本,下游受益者除直接市场交易外,普遍存在“搭便车”的行为,即不用付费就可以享受到上游提供的优质生态产品与服务。一旦“搭便车”行为常态化,直接受益者与社会资本会隐藏支付偏好与需求动机,在流域生态补偿多元融资中处于“缺位”状态,完全依赖政府财政支出弥补保护者损失,长此以往,财政资金作用的有限性与流域生态保护资金需求程度间不相匹配,进而引发流域生态保护资金不足难题,影响优质流域生态产品与服务的可持续供给。

2.2 产权界定不清晰影响融资主体参与产权界定是否清晰是影响流域生态补偿利益相关者间权责分配的关键,同样影响直接受益者与社会资本是否参与生态补偿融资。产权具体指个人或者其他人受益、受损的权利,可以界定主体如何受益或者受损,进而修正“谁补偿谁”的行动[25]。不同于政府干预,科斯理论指出产权界定的重要性与产权界定对外部性问题内部化的影响,只有在产权界定清晰,交易成本为零的条件下,通过权利的自由交易可以使外部性问题得到有效解决。这表明产权界定与交易成本在解决外部性问题上的重要性,尽管产权并不能解决所有的外部性问题,但这也为解决流域生态补偿“资金筹措难题”提供了一种依靠出售外部性产权的可行思路。考虑到我国流域生态资源产权尚不清晰,主体界定上也没有明确的指向性,很难形成理想的投融资机制。需要对流域生态资源产权进行明确的界定,厘清流域利益主体之间的权责关系,强化多元受益主体的付费意识,为直接受益者与社会资本参与流域生态补偿融资提供依据。

2.3 生态补偿项目的局限性生态补偿项目本身的局限性致使融资主体参与受限。一方面,生态补偿项目期限与国家政策安排息息相关。例如,森林生态补偿项目期限一般为5~ 10年。在有限的时间内,将补偿资金投入至生态保护区域,并不能起到立竿见影的效果。一旦项目期截止,财政转移支付减少甚至是退出,势必影响生态补偿既定目标的实现,甚至陷入环境再度恶化、农户返贫的不利局面,保护区尚未形成内生发展动力,无法实现内生性资金供应的良性循环。另一方面,补偿资金的滞后性不能满足社会资本短期利益最大化诉求。项目投资回收期长且存在不确定性风险,收益与回报机制尚不完善,社会资本在趋利避害本性的驱使下,不愿参与流域生态补偿融资。此外,流域生态补偿主要依赖中央政府纵向财政转移支付与地方政府间财政转移支付的单一化资金筹集渠道,未提供引入社会资本的有效途径,导致外部性资金在实现流域生态补偿既定目标上的支持作用较小。

3 国外生态补偿融资经验启示关于如何破解资金筹措难题,提出符合中国本土国情的解决之法至关重要,可总结国外生态补偿在筹集资金与资金使用上的有益经验,明确流域生态补偿多元融资体系建构所需的必要条件。

3.1 强调市场化运作生态补偿的首要目标是生态保护,缓解贫困通常被看作附加目标[26]。生态补偿项目的双重目标属性决定了依靠单一付费主体绝非明智之举,满足融资主体利益诉求的生态补偿能够吸引更多潜在参与者进入生态补偿项目。借助市场化的运作方式,既能够满足付费主体的直接利益诉求,也有助于获取可持续的补偿资金。生态要素权属明确为生态补偿项目的市场化运作提供了前提条件,便于界定生态系统服务供需双方、降低交易成本以及引进社会资本[27]。比如纽约市流域保护计划项目中Catskills流域的土地所有权归属购买其产权的农场主或采购公司,依托清晰的生态要素产权,由农业理事会与纽约市政府协商谈判共同决定清洁水权市场的交易价格,通过直接的水权交易筹措资金。澳大利亚马奎瑞河“灌溉者支付流域上游造林协议”也是在产权归属清晰的基础上开展流域生态补偿行动,由直接受益者付费并获得可持续的资金来源。美国湿地保护实践中同样拥有相对完整的市场化运作机制,在湿地产权归属清晰的基础上,开展湿地“信用”市场交易活动,便于引进社会资本,为湿地保护提供了足量的资金支持。不难看出,通过合理有效的市场交易能够吸引社会资本参与生态补偿项目,实现生态环境保护目标的同时缓解了政府财政压力,并有效弥补了资金短缺问题[28, 29]。

3.2 重视多元化付费主体多元化生态补偿付费主体借助不同的付费模式拓宽资金筹集渠道,丰富了补偿资金来源。通常,将生态系统服务的直接受益者参与生态补偿称为使用者付费模式,而代表生态系统服务使用者的政府或者社会组织参与生态补偿则称为政府付费模式,上述付费模式都强调将资金融入生态补偿项目,故而都属于生态补偿融资范畴。相较于政府付费模式,使用者更有动机提供可持续的资金供给来保障生态补偿项目的有效运行,前提是只要兑现使用者支付的生态系统服务[30]。使用者付费通常在市场交易过程中展开,资金获取更加直接,资金使用的指向性也更加明确。从国外实践来看,法国毕雷矿泉水公司与Rhin-Meuse流域上游水源地农场和农户间的直接交易、澳大利亚新南威尔士的林业部门与马奎瑞河食品和纤维协会间的合作、哥斯达黎加私营水电公司EnergiGlobal(EG)与Sarapiqui流域上游私有林地的所有者进行的一对一补偿都是典型的使用者付费模式。

考虑到生态系统服务的公共物品属性,生态系统服务使用者数量增加过程中常常面临交易费用增加与“搭便车”问题。对此,采用政府付费模式更加有效,政府向提供生态系统服务产出的生态保护者付费,以实现既定的项目目标。跨界大型流域通常采用政府付费模式,比如德国易北河生态补偿的参与主体为易北河贯穿的两个国家德国与捷克,具有典型的横向补偿特色,由经济水平高的州向经济水平低的州的横向付费,在流域上下游环境保护与经济均衡发展方面取得显著效果。此外,政府部门也十分注重利用多元受益者的付费资金进行融资,并由第三方或中介机构负责融资组织与监管职责,确保项目融资的顺利开展[31]。第三方或中介机构在生态补偿项目融资中起着关键作用,生态系统服务的交易价格、买卖双方行为设定都受其影响[32, 33]。比如,厄瓜多尔区域水资源基金(FORAGUA)是由独立于地方政府和其他流域利益相关者的金融机构以信托的形式管理的,信托经理将基金资产投入金融市场,获取的利息收入可为流域生态保护提供持续的资金支持。

3.3 运用多种融资方式多样化的融资方式为集聚多元融资主体参与融资提供了多种可行方式,有效弥补了补偿资金缺口。其主要涉及环境与资源税收、直接受益人缴纳费用、生态银行、生态基金、生态产品认证、绿色偿付以及水权交易、生态彩票等多种方式[34]。例如,厄瓜多尔流域生态补偿中的FORAGUA为流域生态保护获得可持续融资提供了一种新模式[35]。FORAGUA的融资体系与传统的水资源保护基金不同,主要通过与独立的地方参与性决策机构(如环境委员会)建立紧密联系,将更多的利益相关者纳入流域生态保护项目中,目的在于获取更多的融资资金,同时对融资资金使用有着明确的管理流程。纽约市通过对用水户征收附加税、发行纽约市公债及信托基金等方式筹集补偿资金,以补贴上游地区的环境保护主体,激励他们采取有利于环境保护的友好型生产方式,从而改善了Catskills流域的水质。哥斯达黎加成立了专门负责生态补偿的机构——国家森林基金,通过国家投入资金、与私有企业签订协议等多种渠道筹集资金,同时以环境服务许可证方式购买水源涵养、生态固碳、生物多样性和生态旅游等生态产品,推动了农民脱贫和资源再分配,其政府购买生态产品的市场化补偿方式也成为国际生态补偿的成功典范。

3.4 重视资金使用效率资金使用效率的高低直接影响主体的融资积极性与项目的融资效果。需严格把控补偿资金的使用范畴、提高资金使用效率,防止资金使用过程中的动机挤出效应与不正当激励损害融资主体的利益诉求。一方面,补偿资金使用需要防止动机挤出效应,即政府补贴与激励可能会降低参与者保护行为的内在动机[36],一旦补偿资金不足或者停止,会损害生态补偿融资主体的既得利益。因而,资金筹集需要考虑结合除现金补偿以外的“造血式”补偿方式或者是增强参与者可持续生计能力的发展方式。如巴西Bolsa Floresta项目、哥斯达黎加国家环境付费项目PPSA以及厄瓜多尔Socio Bosque项目中,为增强农户的内生发展能力,项目投资完善社区的基础设施建设、支持农户发展可持续农业并提供一定资金与技术支持,利用现有生态资源向外输出生态产品,并转化为实实在在的经济效益,确保发挥出补偿资金的最大效益。

另一方面,避免资金使用的不正当激励,即项目参与者可能为了获取补偿资金而采取破坏生态环境的行为,进而损害了融资主体的利益。为了避免补偿资金使用的不正当激励,需要明确补偿资金的适用条件,比如清洁发展机制为防止森林生态的破坏,将可以出售重新造林的碳信用的砍伐林木限定在1990年之前。此外,当项目的参与者数量过多,融资资金尚且难以覆盖所有参与者时,需要依据参与者所交付的真实生态系统服务或者提供生态系统服务所付出的直接成本与机会成本进行目标瞄准。加拿大格兰德河流域综合管理中,利用地理信息系统(GIS)技术精确划定补偿对象,并将有限资金应用于需求最迫切的项目中,力争实现环境效益的最大化。

3.5 提供融资保障措施生态补偿应当满足条件性特征,这意味着参与者应当按照约定提供环境服务,否则将不再享受项目补贴甚至是退出项目[37]。借助退出机制规范保护行为,一定程度上维护了融资主体的利益。例如,哥斯黎加PPSA项目及厄瓜多尔Socio Bosque项目对于不遵守合同的农户,要求其退回已经支付的补偿资金,并将其从项目中退出。墨西哥PSAP项目对违规的参与者实施减免支付补偿资金、取消项目参与资格或要求其退还补偿资金等处罚。

政策、法律、技术等措施同样为多元主体参与融资活动提供有效保障。美国湿地缓解银行采用的信息跟踪系统为融资活动开展提供了技术支持;Catskills流域的政府购买行为与相关优惠政策为融资提供政策保障,有效激励了多元主体参与融资;田纳西河流域生态产业融资借助法律手段厘清了各融资主体角色定位以及提高融资活动运行的有效性,避免融资过程中资源配置低效率与社会福利损失;厄瓜多尔的信托基金融资实践中,对资金使用进行有效管理与监督,确保私人资本的盈利诉求得到满足,极大增强了融资的可持续性。此外,《田纳西河流域管理局法案》(1933)的颁布,将田纳西河流域生态治理与保护上升到了法律层面。该法案赋予了田纳西河流域管理局(Tennessee Valley Authority,TVA)高度的自主权,再加上其所具有的企业属性,意味着TVA既可以从宏观层面进行流域生态保护融资的规划与设计,又可以从微观层面开展流域融资活动。

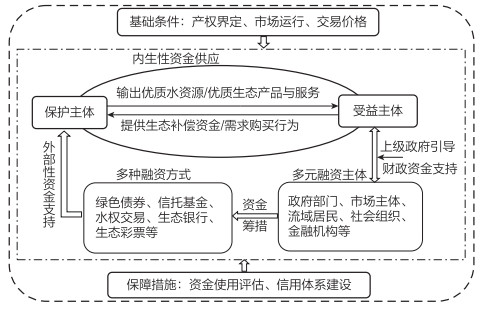

4 中国流域生态补偿多元融资体系建构国外生态补偿融资的有益经验表明,清晰的产权、市场化运作环境、多元的融资主体与方式、明确的资金使用制度以及完善的保障措施是构建生态补偿多元融资体系的关键要素。基于我国国情,破解流域生态补偿资金筹措难题的关键,在于提高内生性资金供应能力及外部性资金支持力度,构建起内生性资金供应与外部性资金支持协同发力的流域生态补偿多元融资体系(图 1)。该体系具体指在相对完善的市场化运作环境下,通过明确界定流域生态资源的产权归属,促使流域生态资源向价值化、可交易化转变,吸引生态保护成果的直接受益者与潜在投资者积极主动参与流域生态补偿项目融资,最终形成流域生态保护者与受益者间双向良性循环的内生性资金供应链以及政府部门、市场主体、社会主体、社会组织等其他主体提供外部性资金支持的融资运作体系。

|

图 1 流域生态补偿多元融资体系框架 |

流域生态补偿多元融资体系构建的基础条件是完善的市场化运作环境,而市场化运作的前提是明晰流域生态资源产权。现阶段,我国各类生态要素所有权归属尚不明晰,尚未对自然生态空间进行确权登记,无法有效界定生态产品与服务的供需双方,阻碍了社会资本的投入和交易成本的降低,很难形成一个理想的融资机制[38, 39]。国外生态补偿融资经验表明,合理有序的市场交易能够发挥社会资本在增强生态环境保护经济有效性方面的作用。生态资源市场化运行对于盘活生态资源资产,吸引社会资本参与生态补偿意义重大[19]。意味着流域生态补偿多元融资体系的建构需要厘清生态资源产权主体占有、使用、收益、处分等责权利关系,完善生态资源确权登记平台,科学界定生态产品与服务供需双方,通过完善的市场化运行机制,满足融资主体追求自身利益最大化的诉求,吸引多元融资主体参与流域生态补偿项目。一方面,需要明确界定流域水资源的产权归属。明晰水资源所有权属国家所有,合理下放水资源使用权与经营权,认可水资源使用权与经营权在产权交易市场的合法性。完善流域水资源产权归属的结构安排,搭建市场交易信息平台提供流域水资源供求以及水质水量信息,由交易双方协商制定水资源交易价格,避免形成以往供给—支付不匹配、补偿资金不足的局面[40]。另一方面,可将流域生态资源转换为可交易的生态产品,并在市场交易过程中最大限度地满足购买者以及融资主体的利益诉求。通过建立流域生态资源产权或生态产品市场交易中心,结合流域生态区位优势与现有生态资源,积极推进生态产业化与产业生态化,加快实现生态要素向生态资产、生态财富向物质财富的转变。

4.2 加强多元融资主体的利益保障引入多元融资主体是流域生态补偿多元融资体系建构的核心内容。基于流域生态项目的公益属性,利用政府财政资金撬动多元经济主体提供资金支持已成为当务之急。需明确的是,众多生态保护直接受益者与潜在投资者参与流域生态补偿项目主要关注其参与行为能否实现自身利益的最大化诉求,而流域生态补偿项目投资收益回报周期长,存在不可控风险因素,如何保障参与主体的收益与回报,成为引进多元融资主体过程中需要关注的重点问题。对此,通过核心利益相关者(政府与社会资本)间的友好合作,形成共享项目收益,共担项目风险的合作伙伴关系不失为一种有效的解决办法。在政府主导下,选择有能力的经济主体,与之合作成立特别目的公司(SPV),由SPV负责流域生态保护项目的开发建设。在项目收益与回报方面,政府部门通过适当贴息、经济补助以及政策优惠等措施支持市场主体获取风险可控的稳定收入,激发其参与流域生态补偿融资的意愿。此外,还需重视中间机构在流域生态补偿融资中的关键作用,借鉴国外经验,设立兼顾统筹与协调决策权的流域综合管理委员会,选取享受流域生态产品与服务的政府、企业、村集体组织、社区等代表群体,就流域生态补偿融资问题展开对话与协商,依据流域生态资源产权界定情况、生态资源外溢生态价值、区域经济发展水平,确定各方主体的出资比例,并在流域综合管理委员会的统一协调下达成多元融资主体共识,维护融资主体的既得利益。

4.3 搭建流域生态补偿项目的内生性资金供应链流域生态补偿项目的内生性资金供应链是流域生态补偿多元融资体系的重要环节,该内生性资金供应链可依据流域生态资源的价值属性进行搭建,进而促成生态保护者与受益者之间双向良性循环供需关系。一种是基于流域生态资源的生态价值与社会价值属性所形成的供需关系链,表现形式为生态保护者提供优质水资源,生态受益者支付补偿资金。按照国土资源空间规划,流域上游因生态环境脆弱多设定为禁止开发区或者限制开发区,这意味着该地区重视流域生态资源保护,一定程度上限制了地区的经济发展,致使流域上下游经济发展失衡。为此,既要强化生态受益者的付费意识与环保责任心,促使其主动为享受到的优美的生态环境与清洁的水资源付费,也要促成生态保护者与受益者间的良性互动关系,搭建起保护者与受益者之间的互动链条。比如,贵州茅台集团基于酒类产品生产所需与赤水河流域上游村民签订的补偿协议可充分体现两者间的良性互动关系;龙坞水源保护项目受益者付费模式中,构建的“政府+ 社会组织+ 群众”共同参与水源地生态保护的形式,也提高了流域生态补偿项目的内生性资金供应能力。

另一种是基于流域生态资源的经济价值属性所形成的供需关系,表现形式为生态保护者输出优质生态产品与服务,生态受益者付费购买。对于具备经济价值与投资价值的流域生态资源,可借助潜在环境产业的开发,提升保护区自身“造血”功能,吸引生态受益者与投资主体购买优质的流域生态产品与服务。比如,以流域生态环境为依托的水产养殖、水上娱乐、原料基地等相关产业,具有对环境保护投资的内生动力。依托生态资源与地域文化,将流域生态环境、流域特色文化转化为可以出售的商品,探索“古屋贷”“生态贷”等金融产品创新,同时以收储、托管等形式进行资本融资。

4.4 丰富获取外部性资金支持的融资方式受经济发展程度、市场发育水平等因素的影响,我国流域生态保护主要依赖以政府投资为主的单一融资方式。为避免融资过程中出现政府“大包大揽”行为,需加快政府角色转变,探索生态银行(湿地银行)、绿色债券、信托基金、生态产业化、水权交易等多种融资方式,为集聚多元融资主体开展融资活动提供多种可行方式,增强外部性资金的支持力度。

在获取外部性资金支持方面,可依据流域划分选用恰当的融资方式或者融资组合方式。按照产权界定程度与利益相关者识别程度,将流域划分为跨省大型流域、中型流域与小型流域。其一,对于产权界定不清、无法精确识别保护者与受益者的跨省大型流域,一般由中央政府作为主要付费主体补偿生态保护行为,辅之设立生态补偿专项基金、发行生态彩票、发动社会组织与国际组织捐款等融资方式吸引社会资本参与。其二,对于流域范围相对清晰、流经省份、行政区较少(一般不超过3个)的中型流域,除中央政府财政转移支付外,一般依靠流域上下游“横向转移支付”缓解上下游生态保护与经济发展的不平衡。比如,新安江、汀江—韩江、东江等流域开展的横向生态补偿试点,同时借助产业转移、园区共建、水权交易、发行绿色债券、推行生态标志以及获得各类组织的捐助进行融资,联合多元利益相关者,集中吸纳外部资金,将增强生态保护融资的可持续性。其三,对于产权归属清晰且生态产品和服务供需双方明确的小型流域,可由供需双方直接开展市场交易,借助市场交易吸引社会资本拓宽资金来源。不难看出,形式多样的融资方式,为流域生态补偿项目获取外部性资金支持提供了多种可能。

4.5 健全资金使用评估与信用体系建设流域生态补偿项目的外部性与公益性,决定了政府财政资金是补偿资金的主要来源。对此,需要借助财政资金审计与绩效评估制度,对政府财政转移支付与生态补贴进行审核,以防补偿资金另作他用。同时,需要建立资金使用的监管评估机制,适时对项目绩效进行评估以检验生态补偿资金投入是否实现了既定目标,进一步健全融资来源、资金使用与监督管理体系,防止因资金使用过程中的动机挤出效应与不正当激励对流域生态补偿多元融资体系产生的不利影响。

此外,在我国居民对公共服务有偿付费意识较为薄弱的情况下,往往很难形成基于生态环境保护的自发性融资行为。结合国外生态补偿融资有益经验,为激发不同利益群体参与项目融资的积极性,需进一步改善我国流域生态补偿项目融资的制度环境,尤其是信用体系的建设。首先,改善流域生态保护区信用环境,搭建生态保护者与投资者间的信息共享平台。其次,完善信用评级、抵押担保机构、资产评估平台等配套服务体系,保障流域生态产品与服务提供者以及投资者的利益。最后,借助流域生态补偿投融资运作平台,设定统一标准以保证投融资双方的合法权益,规范政府、企业、居民以及各类社会组织等多元融资主体间的角色定位与交易规则,完善融资主体间对话与磋商、共同决策与解决冲突机制,维护流域生态补偿多元融资体系的有效运行。

| [1] |

LIODAKIS G. Political economy, capitalism and sustainable development[J]. Sustainability, 2010, 2(8): 2601-2616. DOI:10.3390/su2082601 |

| [2] |

靳乐山, 吴乐. 我国生态补偿的成就、挑战与转型[J]. 环境保护, 2018, 46(24): 7-13. |

| [3] |

李宁, 丁四保, 赵伟. 关于我国区域生态补偿财政政策局限性的探讨[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(6): 74-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.06.013 |

| [4] |

WUNDER S. Revisiting the concept of payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2015, 117: 234-243. DOI:10.1016/j.ecolecon.2014.08.016 |

| [5] |

MAYRAND K, PAQUIN M. Payments for Environmental Services: a Survey and Assessment of Current Schemes[R]. Montreal: Commission for Environmental Cooperation of North America, 2004.

|

| [6] |

PAGIOLA S, PLATAIS G. Payments for Environmental Services: from Theory to Practice[M]. Washington: World Bank, 2007.

|

| [7] |

袁伟彦, 周小柯. 生态补偿问题国外研究进展综述[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(11): 76-82. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2014.11.010 |

| [8] |

ROBERTS M J, LUBOWSKI R N. Enduring Impacts of land retirement policies: evidence from the conservation reserve program[J]. Land economics, 2007, 83(4): 516-538. DOI:10.3368/le.83.4.516 |

| [9] |

赵雪雁. 生态补偿效率研究综述[J]. 生态学报, 2012, 32(6): 1960-1969. |

| [10] |

GONG Y Z, BULL G, BAYLIS K. Participation in the world's first clean development mechanism forest project: the role of property rights, social capital and contractual rules[J]. Ecological economics, 2010, 69(6): 1292-1302. DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.11.017 |

| [11] |

靳乐山, 吴乐. 中国生态补偿十对基本关系[J]. 环境保护, 2019, 47(22): 36-43. |

| [12] |

张婕, 倪存昊, 朱明明. 新安江流域生态补偿财政支出效率研究[J]. 中国环境管理, 2020, 12(4): 112-119. |

| [13] |

陈祥有. 我国生态补偿资金的财政绩效评估[J]. 中南财经政法大学学报, 2014(3): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2014.03.009 |

| [14] |

房引宁, 蒋丹璐, 赵敏娟. PPP模式下环保类公司参与流域治理意愿的影响因素分析[J]. 证券市场导报, 2017(4): 61-66. |

| [15] |

李国平, 石涵予. 国外生态系统服务付费的目标、要素与作用机理研究[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 36(2): 87-97. |

| [16] |

秦艳红, 康慕谊. 国内外生态补偿现状及其完善措施[J]. 自然资源学报, 2007, 22(4): 557-567. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2007.04.007 |

| [17] |

张明凯, 潘华, 胡元林. 流域生态补偿多元融资机制及融资效果的系统动力学模型分析[J]. 统计与决策, 2018, 34(19): 71-75. |

| [18] |

黄寰. 论生态补偿多元化社会融资体系的构建[J]. 现代经济探讨, 2013(9): 58-62. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2013.09.013 |

| [19] |

潘华, 徐星. 生态补偿投融资市场化机制研究综述[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2016, 16(1): 59-64. |

| [20] |

赵春光. 我国流域生态补偿法律制度研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2009.

|

| [21] |

李干杰. 加快推进生态补偿机制建设共享发展成果和优质生态产品[J]. 环境保护, 2016, 44(10): 9-13. |

| [22] |

林晓薇. 我国生态补偿资金市场化筹集研究[J]. 山西经济管理干部学院学报, 2017, 25(2): 40-43. DOI:10.3969/j.issn.1008-9101.2017.02.010 |

| [23] |

罗必良. 新制度经济学[M]. 太原: 山西经济出版社, 2005.

|

| [24] |

郭志建, 葛颜祥, 范芳玉. 基于水质和水量的流域逐级补偿制度研究——以大汶河流域为例[J]. 中国农业资源与区划, 2013, 34(1): 96-102. |

| [25] |

德姆塞茨. 关于产权的理论[M]. 上海: 上海三联书店, 1994.

|

| [26] |

WUNDER S, ENGEL S, PAGIOLA S. Taking stock: a comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 834-852. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.010 |

| [27] |

BENDOR T K, RIGGSBEE J A. A survey of entrepreneurial risk in U.S.wetland and stream compensatory mitigation markets[J]. Environmental science&policy, 2011, 14(3): 301-314. |

| [28] |

柳荻, 胡振通, 靳乐山. 美国湿地缓解银行实践与中国启示: 市场创建和市场运行[J]. 中国土地科学, 2018, 32(1): 65-72. |

| [29] |

赵晓宇, 李超"生态银行"的国际经验与启示——以美国湿地. 缓解银行为例[J]. 资源导刊, 2020(6): 52-53. |

| [30] |

ENGEL S, PAGIOLA S, WUNDER S. Designing payments for environmental services in theory and practice: an overview of the issues[J]. Ecological economics, 2008, 65(4): 663-674. |

| [31] |

DEAL R L, CO CHRAN B, LARO CCO G. Bundling of ecosystem services to increase forestland value and enhance sustainable forest management[J]. Forest policy and economics, 2012, 17: 69-76. DOI:10.1016/j.forpol.2011.12.007 |

| [32] |

KOSOY N, CORBERA E. Payments for ecosystem services as commodity fetishism[J]. Ecological economics, 2010, 69(6): 1228-1236. |

| [33] |

MURDIAN R, CORBERA E, PASCUAL U, et al. Reconciling theory and practice: an alternative conceptual framework for understanding payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2010, 69(6): 1202-1208. |

| [34] |

吴越. 国外生态补偿的理论与实践——发达国家实施重点生态功能区生态补偿的经验及启示[J]. 环境保护, 2014, 42(12): 21-24. |

| [35] |

KAUFFMAN C M. Financing watershed conservation: lessons from Ecuador's evolving water trust funds[J]. Agricultural water management, 2014, 145: 39-49. |

| [36] |

TACCONI L. Redefining payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2012, 73: 29-36. |

| [37] |

张晏. 国外生态补偿机制设计中的关键要素及启示[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(10): 121-129. |

| [38] |

赵雪雁, 李巍, 王学良. 生态补偿研究中的几个关键问题[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(2): 1-7. |

| [39] |

黎元生. 生态产业化经营与生态产品价值实现[J]. 中国特色社会主义研究, 2018(4): 84-90. |

| [40] |

刘晶, 葛颜祥. 流域生态服务市场化补偿管理制度[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(8): 1018-1024. |

2022, Vol. 14

2022, Vol. 14